Продолжается ли эволюция человека? В начале 1990-х профессор Лондонского университета Стив Джонс заявил, что эволюционные изменения человеческого вида прекратились. Несмотря на критику научного сообщества, подобные ошибочные суждения до сих пор циркулируют среди учёных и тиражируются журналистами.

О том, как и почему эволюция продолжается до сих пор, антрополог Станислав Дробышевский рассказывает в тексте из последней книги трилогии «Палеонтология антрополога», посвященной формированию нашего вида и развитию человека в кайнозое. Исследователь объясняет, почему люди не замечают эволюционные изменения, из-за чего вид Homo Sapiens раньше был разнообразнее, как распространение земледелия и скотоводства увеличило популяцию людей, благодаря каким мутациям человечество сумело адаптироваться к недостатку витамина D на севере, неблагоприятным условиям тропических лесов и где сейчас активно формируются новые расы.

С началом голоцена люди биологически практически не поменялись. Дело не в том, что «эволюция достигла идеала и остановилась» или «человек перешёл в новое качество — эволюцию общества, а не биологии», как сплошь и рядом это постулируется. Эволюция — это просто статистика передачи генетических вариантов из поколения в поколение, а потому остановиться не может чисто технически. Просто скорость эволюции не столь уж велика, для заметных изменений нужны многие поколения, а последний десяток тысяч лет, то есть четыре-пять сотен поколений — слишком малое время для существенных биологических преобразований. Впрочем, появления новых признаков и комбинаций в принципе это не отменяет, просто их масштаб очень малый, внутривидовой, в приложении к людям — расовый.

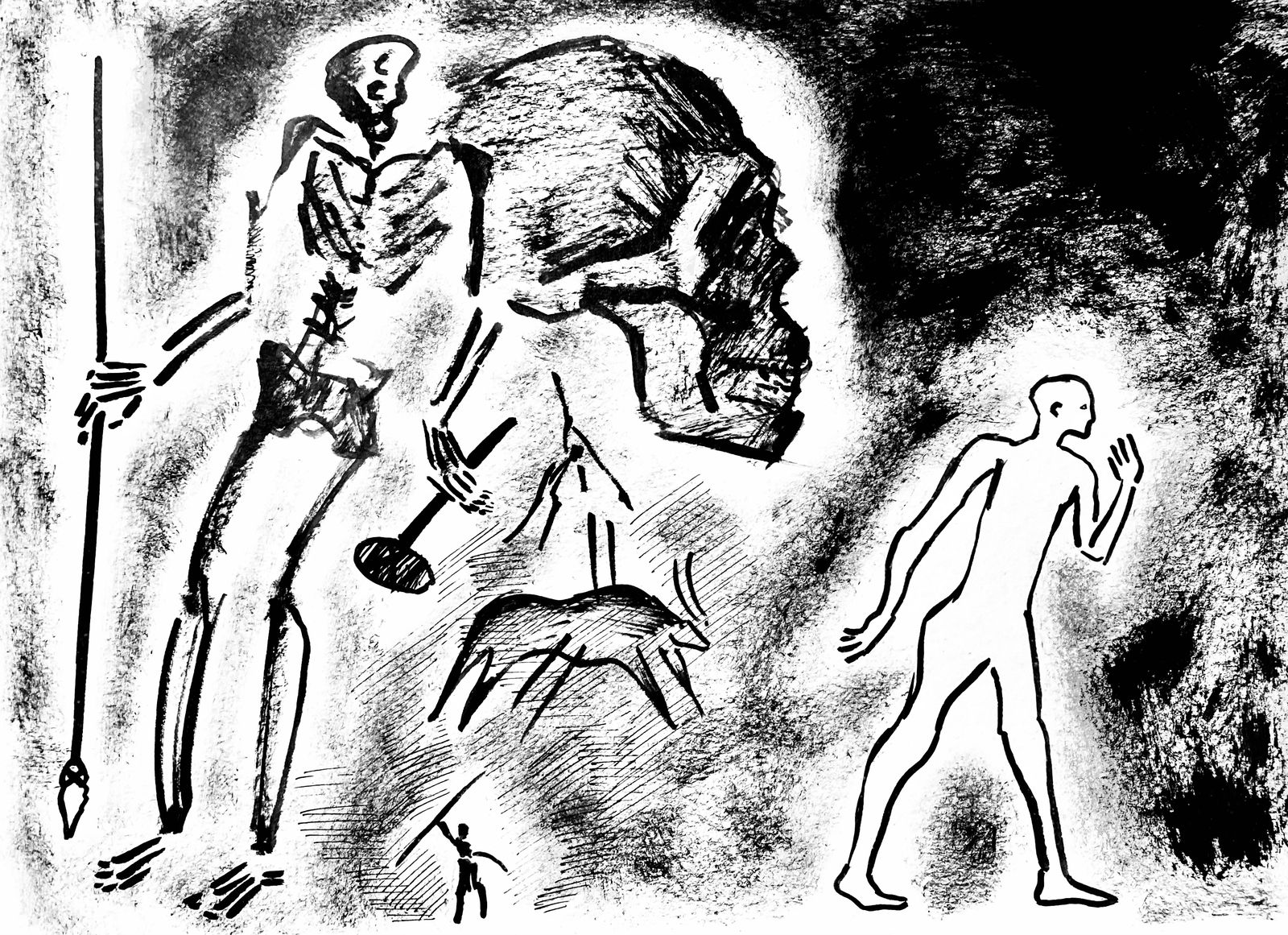

Верхнепалеолитические, то есть позднеплейстоценовые люди нашего вида Homo sapiens были разнообразнее современных, то есть отличия между даже рядом жившими кроманьонцами могли быть больше, чем между самыми отличающимися нынешними расами. Секрет прост: охотники-собиратели жили маленькими группками, распределёнными с мизерной плотностью по необъятным просторам. С одной стороны, это приводило к изоляции, а генетико-автоматические процессы типа «эффекта бутылочного горлышка» и «эффекта основателя» могли быстро и резко менять признаки. С другой стороны, с некоторого момента люди стали замечать вред близкородственного скрещивания и старались его избегать, заключая браки с максимально отличающимися соседями, а метисация через рекомбинацию генов запросто создаёт новые небывалые варианты признаков. Расселение по планете приводило к попаданию в новые условия, где движущий отбор мог создавать новые адаптивные версии. Одновременно уровень культуры помаленьку рос, ограждая людей от классического естественного отбора, за счёт чего выживали многие варианты, ранее нереальные, то есть реализовывался дестабилизирующий отбор. Наконец, возросшая подвижность мысли позволяла разгуляться и половому отбору. Как итог, разнообразие росло и ширилось по всем факторам и механизмам эволюции.

Что такое генетико-автоматические процессы?

Генетико-автоматические процессы — процессы статистически-случайного изменения частот нейтральных признаков. Существуют три классических варианта: «генетический дрейф», «эффект бутылочного горлышка» и «эффект основателя».

«Генетический дрейф» — ситуация случайной смены частот признака в следующем поколении по сравнению с предыдущим. Например, при теоретическом статистическом распределении 50×50 (например, треугольная и квадратная форма селезёнки, никак не подверженная отбору) в реальности запросто может реализоваться 49×51 или 52×48. Такое «броуновское движение» частот в долгой перспективе запросто может сдвинуть даже совершенно нейтральный признак без малейшего направленного отбора к состоянию 100×0 (например, останутся индивиды только с квадратными селезёнками, хотя такая форма не даёт никакого преимущества).

«Эффект бутылочного горлышка» — ситуация с резким сокращением численности и последующим её восстановлением. При этом рассматриваемый признак может быть никак не связан с фактором вымирания (например, пришёл слон и потоптал жуков на лужайке, цвет жуков никак им не поможет и не повредит). Из исходного разнообразия случайно выживают некоторые варианты, а вымершие, как ни банально, вымирают бесповоротно. При последующем восстановлении численности частота выживших вариантов резко меняется по сравнению с исходной (например, из исходных красных, зелёных и синих жуков красные исчезнут совсем, зелёных станет меньше, а синих — намного больше, только потому что первым банально не повезло, а последним — очень подфартило).

«Эффект основателя» — ситуация, когда признаки переселенца на новую территорию становятся преобладающими в новой популяции, независимо от того, были ли они среднестатистическими в исходной популяции (например, приплывшая на остров группа из десяти человек, включающая одного блондина, уже на 10% блондиниста, хотя в материнской группе этот блондин мог быть единственным на миллион брюнетов; очень велика вероятность, что чуть погодя на острове оформится популяция блондинов); фактически это то же, что «эффект бутылочного горлышка», только в географическом исполнении.

Поскольку люди, будучи уже пару миллионов лет хищниками высшего трофического уровня, всегда жили очень маленькими популяциями, генетико-автоматические процессы действовали на них со страшной силой.

Ситуация изменилась с появлением и расширением производящего хозяйства — земледелия и скотоводства. Те группы, которые первыми перешли на производство пищи, обрели какие-никакие гарантии выживания и стали осёдлыми, быстро нарастили численность и плотность. Просто некоторые отдельно взятые популяции, самые везучие, оказавшиеся в удачном месте в удачное время, резко размножились. Соответственно, их признаки, бывшие сугубо локальными и одними из многих, вдруг стали присущи огромному числу людей. Эти-то расплодившиеся и расселившиеся мегапопуляции мы теперь и называем «большими расами». По пути они частично вытесняли, а частично и поглощали соседние группы, а на новых территориях, конечно, неизменно возникали новые адаптации и вновь и вновь срабатывали генетико-автоматические процессы, а всё это вместе создавало «малые расы» и ещё более локальные вариации.

Обособленнее всех оказались жители Австралии и соседних островов. На Тасмании изоляция была самой длительной — едва ли не двадцать тысяч лет; неспроста тут сложилась собственная тасманийская раса, уничтоженная впоследствии англичанами. В Австралии протоавстралоиды на границе плейстоцена и голоцена несколько уменьшились в размерах и продолжали меняться. Тут никогда не возникало производящее хозяйство, но сложению австралоидной расы способствовала география. Австралия довольно однообразна экологически, а уровень развития аборигенов был везде примерно одинаков, так что все соседние группы смешивались друг с другом, отчего фактически сложилась мегапопуляция, в рамках которой морфологическое разнообразие было не таким уж большим. Показательно, что среди австралоидов больше всех выделяются представители барриноидного типа — пигмеев горных лесов Квинсленда, самого экологически-своеобразного района материка.

В Меланезии меланезийская раса — производное того же корня, что и австралоидная, но менявшаяся в своих условиях и по своей траектории. Тут, на тысячах островов, географическая и культурная изоляция играла намного большую роль, чем метисация, так что возникли десятки расовых вариантов, многие из которых — пигмейские.

На Ближнем Востоке создатели охотничье-собирательской натуфийской культуры 14,9–10,2 тысяч лет назад извели всех туров, ланей и газелей и в условиях изменения климата перешли к активному собирательству дикорастущих злаков. Появились серпы, ямы-хранилища, ступки-зернотёрки, выпечка хлеба (образцы которого даже найдены в местонахождении Шубайка 1) — то есть весь сельскохозяйственный инвентарь, только без сельского хозяйства. Жизнь стала налаживаться, а злаки растут долго и в условиях засушливого Ближнего Востока лишь в определённых местах. Это отразилось в сооружении постоянных жилищ и росту численности людей, а это — к расцвету погребальных обрядов и появлению больших кладбищ. Натуфийцы стали строить и довольно трудозатратные ритуальные комплексы, что отражает уровень консолидации и возможности организации. И всё это — охотники-собиратели.

На заре голоцена, 11,8–10,4 тысяч лет назад, люди на Ближнем Востоке сделали следующий логичный маленький шаг: стали не просто собирать злаки, но и сажать их, то есть перешли к докерамическому неолиту.

Тут уж зарождающуюся цивилизацию было не остановить: большие сооружения, чуть позже — керамика и протогосударства, оружие, предназначенное для убийства людей, и защитные доспехи, города и торговля, массовое производство и ремёсла, письменность и писцы, власть и цари, массовые религии и жрецы, наука и образование, популярные книги по палеонтологии и антропологии… Десяток тысяч лет — миг в потоке нашей эволюции!

Ясно, что люди производящего хозяйства, жуя булки с бараниной и запивая их молочком, плодились и размножались куда успешнее, чем соседние охотники и собиратели, а потому шустро разбегались в разные стороны. Ясно и то, что разбегались они в основном на территории, близкие по климату, ведь их жизнь теперь зависела в основном от культурных растений и домашних животных, а те, будучи ближневосточными по происхождению, лучше всего чувствовали себя в средиземноморском климате. На запад с Ближнего Востока люди неолита двинулись двумя потоками — по южному африканскому и северному европейскому берегам Средиземного моря. Собственно, тут вытеснение и смена предшествующего населения оказались наибольшими, по некоторым оценкам — до 90–95%. На восток движение сначала задалось, но довольно быстро упёрлось в пустыни и горы Средней Азии и Индии. В итоге от Португалии до Северной Индии сложилась индосредиземноморская раса. На север и особенно северо-восток расселение сильно замедлилось, ведь козы-овцы-коровы мёрзли, пшеница-рожь-овёс не родились, а новые морозостойкие породы-сорта в отсутствие целенаправленной селекции возникали медленно. Потому на север быстрее двигались не люди, а идеи, сама концепция производящего хозяйства. Так или иначе проникавшие сюда южане земледельцы-скотоводы были не слишком многочисленны, а потому больше смешивались с аборигенами, чем вытесняли их. В ходе смешения тех и других возникла среднеевропеоидная раса. На самом же севере Европы доля местных кроманьонских генов может достигать всё тех же 90–95%, тогда как пришельцы оказались биологически незначительной примесью, принеся, тем не менее, совершенно новые принципы жизни; так сложились северные европеоиды.

Биология менялась вслед за потребностями. В малочисленных популяциях закрепились редкостные мутации светловолосости и светлоглазости. В ответ на недостаток витамина D (из-за меньшей инсоляции на севере и уменьшения в рационе доли рыбы и оленины, богатых этим витамином) побелела кожа. Из-за недостатка кальция закрепились мутации, способствующие усваиванию молока взрослыми.

Похожие процессы происходили и на других материках. В среднем течении Хуанхэ около 7,5 тысяч лет назад некие сообразительные группы догадались выращивать чумизу и, вероятно, позже, сою, а южнее на Янцзы и в Северном Вьетнаме — рис. С этого момента этих людей — дальневосточной расы — никогда не было мало. Они, как и ближневосточные жители, стали расселяться в разные стороны; особенно удалась экспансия на юг. Тут к этому времени жили протомеланезоиды, смешение с коими дало южноазиатскую расу. На западе земледельцы быстро упёрлись в горы Тибета, а на север двигались медленно из-за холодов и сухости Центральной Азии и Сибири, где всё же помаленьку осваивались и смешивались с аборигенами, дав североазиатскую расу. Между прочим, посветление кожи у монголоидов происходило, видимо, по тем же причинам, что и у европеоидов, но независимо, своими мутациями. В Африке местные варианты людей менялись по-своему.

Раньше всех — то ли ещё в конце плейстоцена, то ли в самом начале голоцена — обособились жители Южной Африки — бушмены. В периоды осушения климата Намиб и Калахари распространялись аж до побережья Индийского океана, отгораживая самую южную окраину континента. Неспроста местами процент эндемизма растений тут доходит до 80–90%. Показательно, что южноафриканская, или койсанская, раса с одной стороны, максимально генетически разнообразна в мировом масштабе, с другой — достаточно однообразна морфологически. Кажущееся противоречие объясняется тем, что морфология — это кодирующие гены, подверженные отбору, тогда как генетики обычно анализируют некодирующие нейтральные последовательности, имевшие возможность накапливать изменчивость тысячи лет.

Умеренность климата и богатство природы позволяли до последнего не менять образ жизни, так что бушменский стиль существования ныне едва ли не лучше прочих отражает бытиё людей плейстоцена.

Впрочем, часть представителей южноафриканской расы — готтентоты — всё же успешно перешла на скотоводство и земледелие.

Гораздо труднее было приспособиться к дождевым тропическим лесам. Когда они были заселены, мы точно не знаем, но скорее всего — довольно поздно, так как для человека это — крайне неблагоприятная среда. В итоге возникла центральноафриканская, она же пигмейская раса. Сахара с момента своего появления долго была мощным барьером для людей и идей, но в периоды увлажнения становилась благодатнейшим местом, что мы видим по наскальным росписям, на которых изображены тучные стада диких и домашних животных. Особенно задалась область вокруг озера Чад, в первой половине голоцена имевшего размеры в несколько раз больше современного. Именно здесь, на территории Чада, Северной Нигерии и Северного Камеруна, раньше всего закрепились идеи производящего хозяйства, именно отсюда земледельцы с сорго и скотоводы с коровами и козами стали активно расселяться во все стороны, главным образом вдоль благоприятнейшей сахельной зоны. Так возникла и начала распространение негрская раса. Чуть позже первичный чадский очаг расообразования превратился в пустыню, но неспроста именно тут до сих пор находится один из главных мировых центров разнообразия языков; сколько же наречий тут было до опустынивания!

В Западной Африке лингвистическое разнообразие поменьше, но тоже великолепно, а вот на юг пошли далеко не все, а лишь носители языков банту. Экспансия банту началась, возможно, между 5 и 3 тысяч лет назад и по факту продолжается до сих пор. Люди двинулись двумя основными потоками в обход тропических лесов: вдоль западного побережья Африки в сторону Анголы и дугой севернее и восточнее джунглей. Некоторые группы помаленьку проникали и в леса, смешиваясь с пигмеями и давая смешанное население. Южнее же лесов два потока вновь соединились; тут условия для земледелия и скотоводства были опять прекрасны, а потому былое местное население было вытеснено практически полностью. От исходных жителей практически ничего не осталось — ныне лишь хадза и сандаве в Танзании. Земледельцев было несравнимо больше, чем местных охотников, да и уровень развития, и образ жизни различались настолько, что смешение было очень слабым.

Происходило это всё совсем недавно, пару тысяч лет назад или даже меньше. Потому-то жители, например, Анголы и Замбии практически не отличаются от обитателей Западной Африки; они могут искренне считать себя исконными обитателями своих земель, но по факту являются тут совсем недавними захватчиками. На самом юге материка представители негрской расы частично смешались с представителями южноафриканской, а в новейшее время вытесняют закрепившихся было тут европеоидов, приплывших морем и вытеснивших бушменов. Параллельно с территории Северо-Восточной Африки (где на стыке экваториалов и южных европеоидов сложилась восточноафриканская, или эфиопская, раса) на юг, на территорию Кении и далее Танзании и даже Конго, началась своя экспансия скотоводов, примерами чего являются датоги, масаи, туркана, самбуру и тутси; это великое переселение наложилось на предыдущие и продолжается поныне.

Возвращаясь в Евразию, но уже в бронзовый век, мы видим массовые миграции людей по степям, причём преимущественно с запада на восток. В это время на Балканах и Кавказе заложилась балкано-кавказская раса. В раннем железном веке степное брожение продолжилось, но местами изменило вектор. По северным степям началось движение с востока на запад: монголоиды Центральной Азии сначала помаленьку, но всё быстрее и быстрее вытесняли и поглощали живших тут европеоидов; в результате сложилась южносибирская раса. Севернее, в лесах и болотах Западной Сибири и Урала, жизнь была несравнимо сложнее, людей было меньше, жили они реже, но и смешанные браки значили больше, так что на стыке Европы и Азии в своеобразном сочетании изоляции и одновременно метисации возникла уральская раса, промежуточная между европеоидной и монголоидной.

На востоке в бронзовом и железном веках суета тоже не прекращалась. Арийское завоевание Индии привело к смешению живших тут веддоидов с южными европеоидами и возникновению дравидийской расы. Экспансия Китая сдвинула народы Индокитая, Тайваня, Филиппин и Индонезии, домино докатилось до Меланезии в виде культуры лапита и австронезийских языков меланезийцев и покатилось дальше в Микронезию и Полинезию с формированием полинезийской расы. Другие же путешественники доплыли из Индонезии аж до Мадагаскара, став впоследствии основой мальгашей. С территории Китая через Корею рисоводы добрались до Японии и вытеснили живших тут носителей культуры дзёмон на север, на Хоккайдо, Курилы и Сахалин, где потомки дзёмонцев под именем айнов продолжают удивлять своей бородатостью.

В Центральной и Южной Америке большей частью независимо возникли свои цивилизации, из коих наиболее знамениты ацтеки, майя и инки. На большей же части Северной и Южной Америки разрозненные племена индейцев продолжали быть малочисленными и сильно подвижными, отчего чётких расовых комплексов тут так и не сложилось. На примере расовой мозаики доевропейских Америк мы видим, в сущности, продолжение верхнепалеолитического полиморфизма.

Из Сибири частично по суше, а больше вдоль тихоокеанского побережья рыболовы и китобои в несколько приёмов в очередной рас заселили Аляску, Арктическую Канаду и дошли до Гренландии, частично смешавшись с индейцами, но в большей степени подвергнувшись жесточайшему отбору и став представителями арктической расы — коряками, чукчами, алеутами и эскимосами.

В настоящее время бурнейшим образом идут процессы расообразования в Латинской Америке, да и по всей планете подвижность людей, видимо, опять нарастает, а это значит — эволюция продолжается!

Как видно, процессы человеческого расообразования шли в полном соответствии с экологической адаптацией людей. Человек возник как житель африканских саванн — и в них он живёт лучше всего. По мере расселения люди занимали первым делом ландшафты, максимально похожие на исходные — ближневосточные саванны и лесостепи Южной Европы. Чем больше климат отличался от тропического саванного, тем меньше была плотность людей и тем заторможеннее поступь цивилизации. Людей ограничивали самые разные факторы, совсем не родными оказывались самые разные экосистемы: густые леса — и тропические, и северные, пустыни — и жаркие, и холодные, горы — и высокие, и не очень, суровые арктические широты и, казалось бы, сказочные острова. Соответствующие адаптивные типы людей — умеренный, аридный, высокогорный, арктический — сформировались совсем недавно, буквально в голоцене. С другой стороны, скорость адаптации людей радует — на это понадобился какой-то несчастный десяток тысяч лет. По факту, на данный момент людьми заселена вся поверхность планеты, лишь подводный мир нам пока ещё малодоступен, хотя загрязнять мы умудряемся и его.

Наша задача — не вымереть и не дать вымереть другим видам, ведь мы — часть экосистемы, мы не можем жить без бактерий, простейших, растений, грибов и животных. Мы по-прежнему дышим кислородом, мы нуждаемся в еде и микроэлементах, мы зависим от симбиозов. В конце концов, для нормальной работы нашего мозга мы должны чувствовать вокруг себя что-то живое! Как обеспечить и свою хорошую жизнь, и сохранение окружающей жизни? Очевидно, пора уже соответствовать своему гордому самоназванию Homo sapiens…

Читайте также материал о вирусах, зеркалах и психоделических грибах, в котором мы вместе со Станиславом Дробышевским разбирались, есть ли научное обоснование популярным гипотезам когнитивного скачка

Иллюстрации: Артём Харитонов