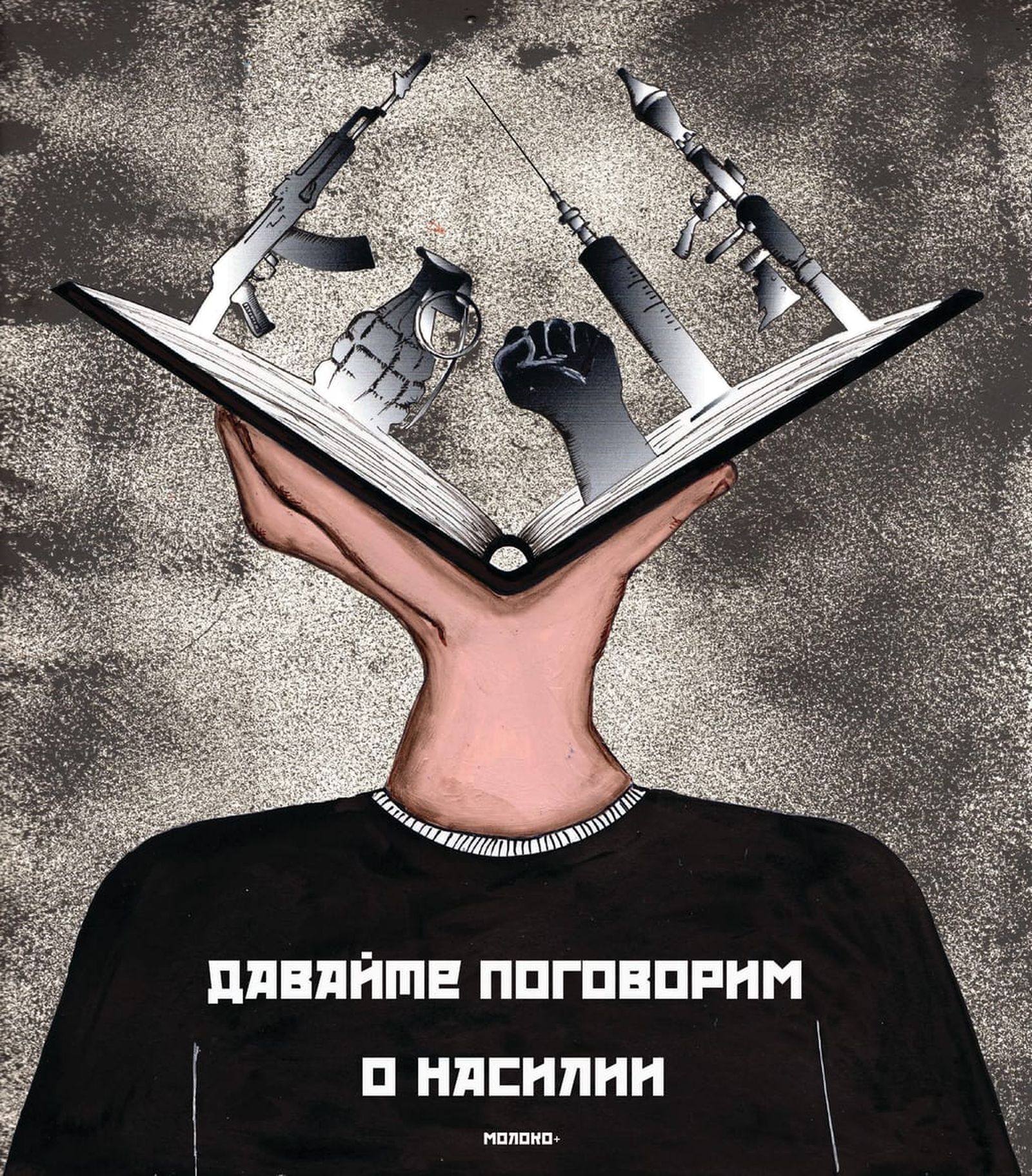

Накануне презентации первого номера создатели контркультурного альманаха о насилии Moloko+ — главный редактор Павел Никулин и шеф-редактор Юлиана Лизер — рассказали Дискурсу о том, есть ли объяснение и оправдание терроризму, как устроена экономика самиздата и почему они отказываются играть по правилам, ограничивающим журналистику.

— Что такое Молоко+, и чем оно отличается от других изданий?

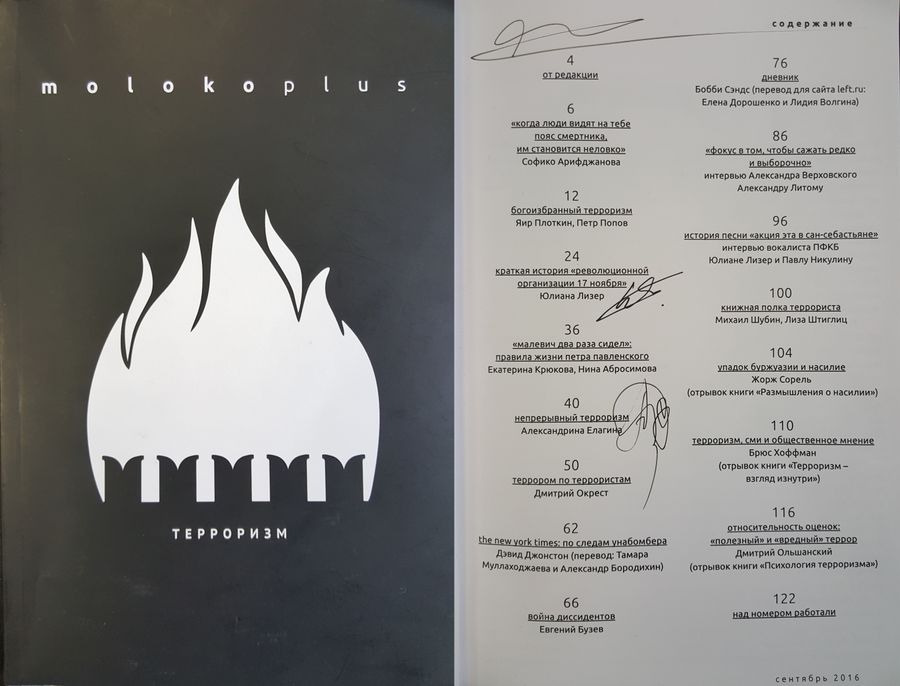

Павел Никулин. Это контркультурный альманах, посвященный тематике насилия – в самом широком смысле этого слова. У нас нет инвесторов, крупных корпораций, бизнесменов, которые нам помогают. Никто не влияет на редакционную политику кроме нас самих. Несмотря на то что производственный процесс подразумевает иерархию (например, текст сдается редактору), сам способ управления полностью горизонтальный. Так вышло, что у нас редакция очень интернациональная: все ребята разбросаны по разным странам и основное взаимодействие происходит в интернете. Мы не ставим цель на этом заработать, т.е. получить какую-то прибыль. Максимум – отбить печать и заплатить авторам и прочим людям, которые работают. Мы не планируем открывать банковский счет, юрлицо, регистрироваться в Роскомнадзоре, какие-то еще подобные глупости делать. У нас нет цели повторить путь «Вайса», который тоже начинал как панковский зин, а теперь это гигантская медиакорпорация. Мы не хотим никакой капитализации. Ни как СМИ (с регистрацией и прочее), ни в качестве какой-то структуры со штатным расписанием, зарплатами, рабочим графиком, иерархией и прочим.

Юлиана Лизер. Мы не знаем других таких изданий: подобным же образом организованных, подобным образом выстроенных как тематически, так и… внутренне что ли.

— Ваш журнал называется так же, как наркотический напиток из книги Энтони Берджеса «Заводной апельсин», который вдохновляет людей на насилие. Какого эффекта от [«употребления»] журнала Moloko+ вы ожидаете?

Ю.Л. Чтоб люди вдохновлялись, в первую очередь. Я, конечно, не скажу, что хотела бы, чтоб, начитавшись Молоко+, они шли и что-то крушили, – такой задачи не стоит. Скорее, задача в том, чтобы люди вдохновились тем, что они узнают. Мы работаем с информацией, со способами подачи информации, и выступаем зачастую в роли фильтров. То есть помогаем разобраться в шуме, который нас всех сейчас окружает. Ну, и, наверное, хотелось бы вдохновить людей на то, чтобы, получив какие-то знания, они дальше смелее и более осознанно, уже самостоятельно, разбирались с тем, что есть.

— Есть ли цели у Молоко+? Для чего вы делаете журнал?

Ю.Л. Чтоб с ума не сойти.

П.Н. Это правда. У меня была неплохая, но довольно скучная работа в декабре: редакция городского журнала, который надо было каким-то образом перезапускать. Непонятно, кто этим должен был заниматься, как это делать. Я видел, что повестка, которая мне близка, от которой зубы от удовольствия сводит, ускользает. Тем более, я видел, как погано и безответственно с этой повесткой обращаются СМИ. Чем крупнее СМИ, тем с меньшим вниманием оно относится к этим вещам. Если конкретный брать пример: когда менты сообщили в конце декабря 2015 года, что они накрыли – ни много ни мало – диверсантов батальона Азов из России, завербованных в Киеве, нашли у них арсенал оружия, и почти никто из коллег не покопался и не выяснил, что это никакие не диверсанты, а просто нацисты, которые традиционно так зарабатывают на жизнь: закупают незапрещенное оружие – стартовые пистолеты (это даже не травматика), переделывают их под стрельбу травматическими патронами. Это никак не связано с политической ситуацией. Просто так вышло, что у них есть какие-то симпатии.

И вот эти полутона: от того, как мы относимся к ситуации, мы понимаем, в каком мире мы живем. Потому что, если мы верим телику, ментам и федеральным крупным СМИ, получается, что вся страна кишит террористами всех мастей, диверсантами вражеских государств, и жить становится страшно. А история не перестает быть менее интересной, если ты ее опровергаешь. Я подумал, что все: надо что-то делать. Начал сбор средств. Когда просил близкий круг людей это прорепостить, они говорили: «Слушай, здорово, а давай мы что-нибудь напишем». Так сплачивается журналистский коллектив – от корректоров до авторов текстов, дизайнеров, верстальщиков, фотографов, фоторедакторов и так далее.

Вопрос в том, что глаза разбегаются: ты не понимаешь, что правда, что нет, особенно когда смотришь федеральное телевидение и читаешь сайты. Захотелось просто помочь людям говорить об этом, задать направление общественной дискуссии: давайте поговорим о насилии, давайте поговорим о наркотиках, о левых, о правых. Давайте поговорим о том, о чем вообще не принято говорить. Не принято не в том смысле, что невежливо, а просто давайте поговорим о том, что замалчивается.

Ю.Л. Для меня это еще создание коммуникационной среды. Так формируется среда из людей, которые поддерживают те же вещи и принципы, что и ты. Ты создаешь себе остров-крепость и можешь в нем дальше существовать, укреплять его, наращивать и, может быть, глобально менять то, что есть вокруг. Необходимость в этом есть. Я чувствую эту необходимость давно, и это один из способов делать хоть что-то с тем пиздецом, который нас окружает.

П.Н. Есть еще некая родовая травма всяких СМИ-стартапов: они бесконечно развиваются. И даже есть известная картинка: человек на приеме у психоаналитика лежит на кушетке и говорит: «Вот в эту минуту, пока я вам изливаю душу, в моей медиакоммуникационной сфере произошла очередная революция, форматы моей работы обесценились, и появились новые, и мне придется переучиваться каждый день». Люди, которые – особенно на энтузиазме – что-то делают для себя, и часто в каких-то интересных или, наоборот, сомнительных проектах, – в постоянном процессе. У них нет никаких чекпоинов, нет никаких точек. Они отсчитывают года – сколько они заняты этим. Это бесконечный поток. С одной стороны, это хорошо, с другой – за этой рутиной вся жизнь может пройти. Казалось бы: человек что-то делает, а не получает материального подтверждения того, что он делает. Каждый день встает, идет на работу, пьет кофе с молоком, с каждым днем этот кофе с молоком все херовей на вкус, и ничего не происходит. Он делает свою работу, и делает все хорошо, а вот результата нет. Нет того момента, который настал для меня, когда я забрал коробку с первыми тридцатью экземплярами. Это ни с чем не сравнимо. Один мой коллега пошутил: ты сейчас в роддом едешь за своим ребенком. Очень хорошая метафора. Журнал проще зафиксировать в реальности, можно носить с собой, его можно потрогать, а, к сожалению, интернет (я, конечно, очень люблю интернет, и много времени провожу онлайн) нельзя потрогать.

Ю.Л. А еще такой прикол: если выключить электричество, то журнал останется, а все остальное – нет. Это не нужно сбрасывать со счетов. Действительно, это круто, то, что происходит в информационной сфере, то, что происходит с обществом. Но – маленький нюанс: все достижения последних десятков лет базируются на электричестве. Если выключить электричество, вся информация исчезнет: ее уже не достать. И вот этот факт меня в какой-то момент поразил и очень смутил. Условно говоря, в постапокалипсисе журналы останутся, а интернета не будет. Нужно это иметь в виду.

— Расскажите про экономику самиздата. В декабре ты объявил сбор средств, и вы собрали 100 тысяч добровольных пожертвований. На что они пошли?

П.Н. Печать в типографии тиража стоила 50 с чем-то тысяч (это 500 экземпляров), с комиссией Сбербанка. Еще в одной типографии мы заплатили 5 тысяч за печать 30 экземпляров. Мы подстраховывались, выбирали типографию. 5 тысяч ушло дизайнеру-верстальщику. Он собирался сделать всё бесплатно, но из-за большого количества трудностей и ошибки типографии (она неправильно вывела цвета), дизайнеру пришлось очень много работать в последнюю неделю. Мы решили, что обязаны ему хоть что-то заплатить. Мы купили фотографию Павленского: она не продавалась, нигде не публиковалась (обошлась нам в 5 тысяч).

В принципе, мы вот этими вот пятерками рассуждаем. Это абсолютно абстрактная сумма. Один редактор знакомый говорит: моя работа высчитывается в знаках. Другой говорит, что в часах. Мы не понимаем, как оценивать работу людей, причастных к изданию. В итоге, редактор, шеф-редактор, который читал абсолютно все материалы после меня, получил пять тысяч, и некоторые авторы получили по пять тысяч. Кто-то согласился делать все бесплатно, и корректоры работали бесплатно. Большое им за это спасибо. Вообще спасибо всем ребятам, которые это все делали.

Ну и, конечно, любой причастный к журналу получит бесплатно свой экземпляр, неважно, за деньги он работал или бесплатно. И надо понимать, что гонорар пять тысяч – это не большие деньги. По сути, ребята в ноль сработали, потому что время журналиста дорого стоит. По крайней мере, должно стоить дорого.

Мы, честно говоря, не очень понимаем, когда мы продадим весь тираж. Посмотрим, будем ли мы допечатывать, или уже начнем ко второму тиражу готовиться. Мы не понимаем, в какую сторону двигаться. Либо решим, что больше нужно денег, чтобы оплачивать труд людей, и тогда у нас появится смета. Либо, наоборот, будем уходить к модели, когда все вообще работают бесплатно. Обе возможности рабочие. Есть люди, которые принципиально не хотят обсуждать денежные вопросы, и навязывать им take my money – это такая история: ты человеку платишь деньги, а он тебе тут же закидывает их на яндекс-кошелек. Разные люди. Не все живут в системе товарно-денежных отношений, не все уважают рынок. А кто-то вынужден: журналист не должен голодать, а тем более работать в убыток себе. Ну, а так мы рассчитываем, что если не будет денежных потерь, если все продадим, у нас вернутся эти сто тысяч, и дальше мы будем делать второй номер.

— Вы до этого работали в крупных федеральных изданиях. Сейчас вы делаете свое независимое и пока небольшое издание. Как вы ощущаете эту разницу с точки зрения организации процессов и с точки зрения самоощущения?

Ю.Л. У меня все нормально наконец-то. Я прошла какой-то, условно говоря, круг. В принципе, я в журналистике довольно давно. Мой первый текст вышел в 2002 году в газете «Московский комсомолец». Он был посвящен субкультурам. Я дико гордилась. Я училась в классе десятом или одиннадцатом, когда решила, что буду журналистом.

Я пережила уже однажды момент полного разочарования в том, что делаю, смену сферы деятельности, образа жизни и т.д. Если говорить про этот пройденный круг, я в какой-то момент писала активистские тексты в журнал «Автоном» — с огромным удовольствием. Потом, после очередного долгого перерыва, я снова написала в него текст и решила: «Буду-ка я писать и дальше». После этого я стала писать на другие сайты, которые тогда ещё были живы: openspace, «Большой город», «Русская планета». Как-то это всё пошло-поехало, и в итоге всё накрылось, и я пришла практически к тому же, с чего начинала, только уже со своим журналом, который я контролирую, лучше понимаю, зачем, почему, из чего он состоит и как должен выглядеть.

Работа в крупных медиа – нервная вещь. Я работала на телевидении некоторое время, например. Очень классно, но там нужно жить. Если у тебя есть другие интересы, кроме телевидения (то же самое касается работы в любом крупном СМИ), то – до свидания. Ты превращаешься в журналиста и сотрудника организации в режиме 24 на 7. От тебя ждут именно этого. Для меня это смерти подобно. У меня кроме этих вещей есть куча других, которыми мне хочется заниматься, которыми мне необходимо заниматься просто потому, что так сложились обстоятельства. Но там так сильно и навязчиво отбирают всего тебя, все твое время пытаются забить своими задачами, требованиями, зачастую совершенно идиотскими, херню какую-то начинают с тебя требовать, которая абсолютно бессмысленная, и ты это знаешь… Можно быть человеком, способным на компромиссы, все это проглатывать, терпеть долгие годы, оправдываться тем, что «ой, мне надо деньги зарабатывать, семью кормить», но я так не могу, я психую. Мне проще бросить стулом в этого человека, развернуться и уйти.

П.Н. Меня, в принципе, тоже не устраивает эта модель компромисса, я многих коллег знаю, и со многими общался. Во-первых, меня пугает раздвоение личности у коллег, когда встречаешься в неформальной обстановке. Они говорят: «У нас такие-то проблемы, у нас главред каждую полосу вычитывает, отзванивается кому-то, какой-то шеф пришел специально вычитывать полосы. Нам Громов звонит». Или кто там сейчас? Хорошо, что я не знаю этого. Хорошо, что я не знаю, кто тебе должен звонить.

Ты приходишь на собеседование, а тебе говорят: «Знаешь, очень интересная тема, но мы не пишем про геев совсем». И оправдывают это форматами, актуальностью, бюджетами – чем угодно. На самом деле существует цензура, причем во многих случаях это самоцензура, что еще мерзее. Если СМИ зарегистрировано, мы не можем нарушать закон, хорошо. Не можем писать какие-то политические памфлеты, оперировать конструкциями «вор и убийца такой-то», «лживый депутат такой-то» и т.д.

Ю.Л. Мне, кстати, не нравится, что нельзя писать политические памфлеты. Вот, например, моя любимая организация «17 ноября», про которую в журнале написано, – отличная практика. Ты совершаешь акцию и пишешь здоровенный релиз по поводу всего, что ты думаешь на эту тему, отправляешь в газету, и газета радостно печатает. Куда делся этот формат? Я считаю, что это возмутительно. Нужно его вернуть.

П.Н. Правила игры мы признаем, когда работаем в федеральных СМИ: мы не нарушаем закон. Хорошо, но есть до фига других ограничений, которым нет объяснения. Живешь в постоянном стрессе и понимаешь, что в какой-то момент стыдно приходить на работу. И что? Мои коллеги говорят: «А кто, если не я, будет писать? Вот тут-то мы написали, вот тут-то прищучили. Вот про этот скандал написали, а вот этот скандал неинтересный». И ты не понимаешь: он верит в это, или не верит, или он в состоянии оруэлловского двоемыслия. Мое сознание мне дороже всех карьер, всех журналистских премий, всего признания, подписчиков в твиттере, зарплаты, стула, корпоративного телефона. Главное не сойти с ума. Это не метафора, а натурально. Чтобы потом не напиваться по пятницам, чтобы не страдать нарушениями сна, чтобы не заедать стресс, не срываться на близких, когда ты возвращаешься с работы, где тебя редактор, которого до этого выебали чиновники администрации президента за нехороший какой-нибудь текст, выебал тебя. Этого совсем не хочется. А тут я знаю, что никто не позвонит недовольный, а если будут какие-то недовольства, то я несу ответственность.

Я четко понял, что нужно брать ответственность за то, что ты не берешь за что–то ответственность. Потому что СМИ тебе говорят: «Нужны клики». Ну вот, ребят, я поставляю вам текст, а не клики, не лайки. Моя задача – писать. Ты отвечаешь за то, что делаешь. А тут ты говоришь: «Я не буду отвечать за то, чего я не делаю», и это уже ответственный поступок, потому что безответственно брать на себя больше, что ты можешь вытянуть.

Мы взяли на себя ровно то, что можем вытянуть, и мы не будем ни на кого орать, если где-то что-то произойдет не так. Система штрафов у нас не предусмотрена, и истерик, которые обычно сопровождают производственный процесс в СМИ, у нас не будет. У нас совершенно другая атмосфера. И если кто-нибудь скажет: «Знаете, слишком долгом вы верстаете, слишком долго тексты сдают», –не нравится, идите нахуй. Других ребят хороших у нас нет, и это наша команда. Нравится – купите журнал. Не нравится – не покупайте. Вот, в общем-то, весь разговор. Оценивайте тексты, а не их отсутствие - это основное.

Ю.Л. Про двоемыслие историю вспомнила. Расскажу без имен. Как-то летом мне предложили написать текст за деньги в коммерческое издание в рамках избирательной кампании. В принципе, избирательная кампания считается некоторыми людьми, которые всерьез воспринимают эту всю херню, которая сейчас происходит с российской политикой, рукопожатной. Я говорю: «Ребят, вы что, серьезно мне предлагаете этим заняться? Чтоб я в рамках вот этого писала какой-то текст? Вы сами хоть верите в то, чем занимаетесь и за что получаете деньги?» Они отвечают: «Конечно, нет». И тогда я говорю: «Я такими категориями не оперирую. Я лучше пойду, а вам счастливо оставаться». Ну, я это сделала в гораздо более хамской форме, конечно, потому что меня это очень сильно взбесило. Ну что с этими людьми делать? Работать? Ой, нет. Даже общаться как-то сомнительно, честно говоря.

П.Н. Ну и вообще мне кажется, что журналистская работа – это попытка здесь и сейчас скотчем замотать водопроводные трубы дома, который горит. Паллиативная помощь. Вместо того чтобы искать выход из ситуации, в которой находится российская журналистика и российское общество в целом, люди пытаются сохранить свое рабочее место, любой ценой сохранить свою редакцию... Ценой обращения к Путину!

Например, эта история с Чулпан Хаматовой: я запишу сколько угодно роликов, лишь бы больницу построили. Это история очень манипулятивная, она про слезу ребенка или про что-то еще типа «давайте сейчас кого-то спасем, где-нибудь выступим». А в итоге ситуация не улучшается и не ухудшается. Это самая выгодная позиция, в которой находятся некоторые коллеги. Я не знаю, замечают они это за собой или нет, когда говорят: «Если не мы, то будет хуже».

А давайте посмотрим, что там будет. Так, как есть, уже совершенно невозможно. Спасибо за старания, спасибо за вашу борьбу, но давайте и вы не надрывайтесь, и мы как-нибудь проживем без ваших газет. Будет хуже – значит, будет хуже. Будет по-другому. По-другому интереснее. Потому что так неинтересно совершенно ничего.

— У вас на сайте написано, что вы не собираетесь регистрироваться как СМИ, и что вы «ебали такой футбол». Почему?

Ю.Л. А нафига? Если зарегистрируешься как СМИ, кроме проблем ничего не обретешь. Во-первых, геморрой с регистрацией. Во-вторых, геморрой с тем, к чему она приведет, потому что тебе, естественно, придется подчиняться всем существующим законам, которые регулируют сферу СМИ, а ничего кроме идиотизма в этой сфере за последние года два как минимум, не произошло. Осознанно лезть в это болото – глупо, мне кажется.

П.Н. Я не считаю, что какая-либо персона в России или в мире имеет право решать за меня, являюсь ли я журналистом, являются ли журналистами ребята, которые работают в одной команде со мной и которые пишут замечательные тексты. Ни одно хуйло в галстуке и пиджаке, которое наращивает себе ляхи, сидя в удобном офисе в каком-нибудь Минюсте, не способно и не достойно решать, что в России журналистика, а что – нет.

У нас хорошее журналистское сообщество, несмотря на все его родовые травмы и проблемы. У нас есть люди, которые уважают то, что мы делаем, – не только в Москве, но и в регионах. У нас, как показывает история с журналистским профсоюзом, какая-то солидарность проявляется. И, в общем, ребят, мы как-нибудь без вас проживем, и не надо нас нагружать этой ненужной ответственностью, тревогой, и не надо нам транслировать свои психические травмы. Журналистика – это та сфера, которая сама определит, за что она несет ответственность, а за что не несет.

Когда говорят, что из-за журналистов где-то дети в окно повыкидывались, еще что-то случилось… Ребят, в общем, научитесь жить с тем фактом, что журналистика – это свободный организм, задушить ее невозможно, можно только уничтожить. Если давить и давить, то, конечно, клапан сорвет в какой-то момент. Никто не в праве нас ограничивать. Даже если нас будут принудительно заставлять что-нибудь сделать, мы найдем способ послать нахуй. Мы никогда нигде не зарегистрируемся. Да, у нас будут проблемы со счетами, потому что у нас только личные счета, мы не заведем себе коммерческий PayPal. Ничего, переживем. Нам не нужно признания. Мы его даже боимся. Если некоторые люди похвалят меня за то, что я делаю хороший журнал, это будет означать только то, что я делаю херовый журнал. Хотелось бы, чтобы у определенных людей вызывало раздражение то, что мы делаем.

Ю.Л. В принципе, это уже произошло, и, честно говоря, для меня было неожиданно, что, оказывается, в Москве есть дофига людей, которых так заботит наше существование. Я и подумать не могла. А тут мало того, что заботит, да еще и корежит.

П.Н. Самый классный упрек, который я слышал: когда в стране столько политических заключенных, аморально собирать деньги на журнал.

Ю.Л. Этический вопрос краудфандинга был первым острым вопросом, который мы прочувствовали на своей шкуре.

П.Н. Это меня очень смутило, если честно, потому что по такой логике аморально не собирать деньги, а переводить. В стране столько раковых больных – аморально покупать себе смузи. Можно дойти до абсурда, удариться в какую-то разнузданную аскезу. Это какой-то фашизм, правда. Наверное, неплохо, что такие люди есть, но они там, на вершине своих моральных устоев, не простудились бы.

Ю.Л. И правда, если раскладывать по полочкам… Я человек без постоянного заработка. И что мне теперь? Свои последние дырявые носки кому-то отдавать? Или из соображений самопожертвования (чтобы всем сразу хорошо стало) устроиться на какую-то сраную работу и сойти там с ума? Ой, нет, ребята.

П.Н. Да, можно довести до абсурда. Рассказывали про одно учреждение, которое занимается сиротами. В какой-то момент сотрудникам (бухгалтеру, например) говорят: «А что ты не усыновил никого до сих пор? Съезди с нами в приют. Хотя бы ребенка с синдромом дауна возьми». Я понимаю, что тема политзаключенных очень важная, и мы как-нибудь впишемся. Мы всегда репостим новости о политзаключенных в наш паблик на 5 тыс. человек, мы помогаем Володе Акименкову, мы мониторим ситуацию…

Ю.Л. ОВД-инфо опять же помогаем. Они тоже существуют на пожертвования. Когда у них запускается очередная кампания и нужно ее как-то поддержать, мы это отслеживаем и всегда призываем людей скидываться. Краудфандинг сейчас стал способом выживания для многих полезных, хороших вещей.

П.Н. Да, не в лучшей стране мы живем и не в лучшее время, но не хочется, чтобы ситуация нас парализовала. Давайте жить дальше. Это не значит забить болт на все проблемы, но и не нужно свою жизнь бросать на алтарь спасения России. Для кого ты это делаешь? Зачем тебе эти перемены, если ты ими не сможешь ими насладиться даже? Помрешь просто...

Ю.Л. Естественно. Россию-то спасти не успеешь. Это вечный процесс.

П.Н. Тем более, мне кажется, что это очень высокомерно – брать на себя-маленького-одного (даже если ты оппозиционный политик или супер-пупер журналист) – эту миссию по спасению страны, примирения всех и вся или, наоборот, развязыванию тотальной войны. Есть естественные процессы, и очень глупо думать, что людьми можно управлять. Люди поддаются манипуляциям, но это все не так просто работает, это не компьютерная игра в «Цивилизацию». Поэтому надо проживать свою жизнь максимально полно. Как только ты начинаешь проживать свою жизнь максимально полно – не важно, чем ты занимаешься: поеданием мороженого или спасением политзеков (или всем вместе – поеданием мороженого вместе с политзеками), то тебя мало ебет, что делают другие.

Ю.Л. А других почему-то сразу начинает ебать, что делаешь ты. Это необъяснимо.

— Слушайте, вот вы говорите, что не хотите играть по этим правилам, которые устанавливает Роскомнадзор, Минюст. Почему у вас на задней обложке журнала стоит маркировка 18+?

П.Н. Это просьба магазинов. Они сказали, что иначе не имеют права продавать. Они играют по этим правилам. Я честно просил: «А если мы не поставим, тогда что?» – «Ну, нас закроют просто».

Если от магазинов не будет толку – ну, например, люди не будут покупать в магазинах, – тогда уберем. Хотя я уверен, что независимые книжные – это тот канал информации, который необходимо любить и беречь. Просто не хотелось бы, чтобы ради нашего журнала пострадал кто-то сторонний. Я готов ради журнала страдать, а вот если у «Фаланстера» будут проблемы из-за того, что мы поленились поставить эти несчастные 18+, тут мне будет стыдновато.

— Вы не опасаетесь, что из-за того, что какие-то люди могут пожаловаться на журнал, у вас могут быть проблемы с 282 статьей? Есть какой-то план действий на этот счет?

Ю.Л. Если так будет, мы их вычислим, и им не поздоровится.

П.Н. Я довольно часто, когда писал тексты, обращался к знакомому юристу: а вот это законно цитировать или нет? На что он отвечал так: в России можно сесть за что угодно, потому что существуют сцепки «судья – прокурор», договоренности, куча стукачей, всякие лоббисты твоей посадки или уголовного преследования. Это все за скобками права как кодифицированной штуки. По закону могут проконсультировать, а вот не по закону – ты живешь в России, и готовься к любому развитию событий. Я не боюсь. Я знаю, что что-то может произойти. Будет неприятно, конечно...

Ю.Л. Будем действовать по ситуации.

— Почему вы решили сфокусироваться именно на маргинальных темах, табуированных, связанных с насилием?

Ю.Л. Потому что они табуированные.

П.Н. И маргинальные!

Ю.Л. Незаслуженно табуированные и маргинальные, потому что очень многие вещи требуют трезвого взгляда, максимально приближенного к объективности. Они требуют анализа, систематизации. Если брать ту же тему терроризма – это очень крутая вещь для использования во всяких пропагандистских манипуляциях. Чтобы дать людям прививку от этого, надо просто подробнее рассказать о любом явлении. То же касается всего остального, чем мы интересуемся, о чем давно читали, писали.

П.Н. Мы сейчас можем остановить человека и спросить: «Перескажите своими словами новость: в пригороде Дагестана уничтожены два человека, подозреваемых в участии в террористической организации». Он скажет: «Ну, террористов шлепнули, все правильно». Он не понимает: то, что их уничтожили – это вообще дикость... Уничтожают тараканов, клопов – не людей. Нельзя уничтожать, ликвидировать, устранять, нейтрализовывать. Людей убивают, даже если это человек, который присягнул Исламскому государству, взял в руки калашников, сидит в засаде в ожидании милицейского уазика. Он все равно человек. Во-вторых, это подозрение в участии... Эта история вечная, и каждый год можно к ней возвращаться: у нас людей, убитых силовиками, очень много, а кто они такие – мы знать не знаем. А в связи с тем, что к обвинению добавляется «терроризм», то и семьям приходится несладко, и говорить об этом толком никто не может. Как я понимаю, как мне это видится, ты не можешь быть приближен к спецслужбам, силовым структурам, если не говоришь на этом ужасном языке, который обесчеловечивает другую сторону.

Ю.Л. Это абсолютно извращенная картина мира, которая навязывается нам этими поехавшими людьми. Это ненормально. И поэтому, как мы призываем, давайте спокойно остановимся, разберемся и подумаем.

П.Н. Или абсолютно другая ситуация: в левых анархокругах очень популярны курды. Абсолютно забывается, что РПК не просто внесена в реестр террористических организаций – они охотно взрываются, берут за это ответственность. Давайте мы будем говорить об этом без купюр, чтобы потом не было грустных интервью людей, которые угорели, поехали потом в Рожаву. «Ой, а мы, оказывается, на войне, а все, оказывается, не так, как нам виделось, и не так, как мы читали в классных пабликах ВКонтакте и на каких-то там сомнительных сайтах». Давайте без эмоций оценивать события.

Ю.Л. Еще такой момент. Пропаганда не только государственная. Пропаганда всяких политических движений, групп тоже имеет место. Я с этим столкнулась в контексте курдов и в контексте ДНР. Приехав в очередной раз в Афины, я стала выяснять, откуда люди берут информацию. А там нужно понимать, что существует несколько языковых барьеров. Если ты говоришь про Украину, то нужно как минимум понимать русский язык и украинский. В случае с греками – это перевод сначала на английский язык (английский знают не все), потом на греческий. И вот переводом на греческий занимаются такие упыри, что просто за голову хватаешься. Там все подается с совершенно конкретной точки зрения: они проводят конференции и радуются, что в ДНР борьба за независимость и самоопределение.

П.Н. И ответственность за это лежит во многом на этой гигантской пропагандистской машине «Россия сегодня». Спасибо, что есть Алексей Ковалев, который изучает любые фейки, и в том числе по международной повестке. Он очень хорошо объясняет, как выдуманные новости попадают в СМИ. Но когда эмоция от фейка уже пошла, гасить её очень сложно, потому что опровержение всегда в разы скучнее, чем горячая новость.

— Вы наверняка, когда готовили первый номер, изучили много историй про террористов. Были ли такие террористы, с которыми вы чувствовали солидарность?

П.Н. Когда я сокращал дневник Боби Сенс, я чуть не разрыдался. Мне очень сложно испытывать солидарность с национализмом и националистами, но то, как человек описывал свои переживания, и то, что он ради того, чтобы иметь право называть себя ирландцем, ради того, чтобы отстаивать свои ценности, готов был убить себя, – это тоже очень важная морально-этическая штука. Если ты убиваешь других людей ради своих идеалов, будь готов сам умереть за свои идеалы. Хоть раз убив другого человека, ты признаешь, что другой также вправе убить тебя. Не то, чтобы я ему симпатизирую, но это очень сильно впечатлило.

Ю.Л. О себе могу сказать, что если не концентрироваться на идеологических и политических моментах (чьи взгляды мне близки, чьи нет), я очень хорошо поняла мотивацию практически каждого человека, который решает пойти таким путем. Основная эмоция – это полное отчаяние. Я эту эмоцию знаю хорошо. Если держишь это в голове, довольно легко поставить себя на место многих людей, которые так закончили свой жизненный путь.

П.Н. Просто на отчаяние можно отреагировать по-разному: можно сесть и разрыдаться, а можно сесть и разозлиться, а потом встать и пойти что-то делать. Я часто повторяю это в спорах про идеологию, мораль и прочее: люди не настолько хороши, как нам хотелось бы думать, верить, представлять и конструировать, и ничего страшного в этом нет, потому что это люди. И человек в определенных ситуациях готов убить ближнего или дальнего. Это знание не должно нас останавливать от того, чтобы что-то делать и жить своей жизнью.

— Анонсируя первый номер, вы писали, что «попробуете дать ответы на вопрос, есть ли объяснение или оправдание тем, кто делает бомбы, похищает банкиров, стреляет в ментов и взрывает самолеты с гражданскими». К какому ответу пришли вы сами?

П.Н. Объяснение есть точно, в некоторых случаях – и оправдание.

Ю.Л. С оправданием сложнее, потому что зачастую эти люди делают совершенно дикие вещи... это просто людоедство – поддерживать подобное. Объяснение – отчаяние.

П.Н. Еще мне кажется, что если люди становятся на путь вооруженной борьбы, их террористами делает некое согласие мировых лидеров. Когда мы говорим о войне двух сторон, мы все-таки понимаем, что такое война в 21 веке. Хороших и плохих там нет. Это некое состояние общества – достаточно безумное. В какой-то момент взять оружие, чтобы защитить свою жизнь или жизнь своих близких – это оправданный шаг, но страх эту эмоцию сильно искажает. Кому-то кажется, что лучшей защитой, например, является нападение.

Ю.Л. В каждом конкретном случае надо разбираться детально. Ничего нет простого и однозначного. Всегда есть клубок из многих факторов. Каждый человек в отдельности тоже клубок, а если это какая-то организация, то уже куча клубков. Чем лучше ты все это раскрутишь, разложишь, тем проще будет об этом подумать. А вот какой ответ ты сам себе дашь – это уже от тебя зависит...

Текст: Константин Ворович

Иллюстрации: Регина Акчурина