— В соцсетях ты часто говоришь о том, что ты не художник, что само понятие «художник» утратило смысл. В таком случае, что же ты делаешь?

Сейчас хочется называть себя драматургом, а не художником. Все дело в том, что меняется язык. После Малевича нельзя писать картины, после Дюшана вообще не может быть объекта искусства, а после статьи Ролана Барта «Смерть автора» не может быть художника. Но социальные институты требуют от тебя «корочку», и, назвавшись художником, можно попасть под шаблон. На самом деле, я Костя и живу свою жизнь. Живу — вот чем я занимаюсь. А жизнь — это исследование, и я бы вообще отправил картины в космос, чтобы посмотреть, что получится. В «Космической одиссее 2001 года» Кубрика есть черный прямоугольник в космосе, метафора источника жизни, а я бы хотел видеть, как рассыпается стопка картин в невесомости. Разве это не будет абсолютной абстракцией человеческих эмоций? «Слышен ли звук падающего дерева в лесу, если рядом никого нет?». Сможет ли существовать искусство в пустоте, без зрителя, без автора? Как крик в вакууме, запечатленный пальцами маслом на холсте… Звенящая метафора молитвы — я уже слышу этот пронзительный стон, который издает цвет на картине…

— Важная часть твоего художественного мировоззрения — пассивизм. Расскажи об этой концепции.

Это стратегия, которую описал мой друг Олег Пащенко. Она хорошо обозначает то, что сейчас происходит в искусстве: ряд художественных практик, которые представляют собой цепочку ответов на вопросы, — как наш с тобой разговор, например. Когда есть только ответ на поставленный вопрос, пассивная реакция, а не репрезентация в медийном пространстве. Пассивность здесь в том, что автор не существует на пьедестале, с которого вещает некое знание, а сидит рядом со зрителем и молчит, пока его не спросят. Причём под вопросом и ответом может подразумеваться что угодно. Зияющая пустота галерей может просить картин, и я могу на это ответить стихами, прочитанными в окно галереи. Важно, что пассивист не имеет права молчать, — он обязан ответить на любой поставленный ему вопрос. В противном случае будет иметь место желание автора, чего допускать никак нельзя.

— Многие теоретики считают, что самое важное сегодня происходит в акционизме. Художник-акционист активно откликается на происходящее в мире, более того, вторгается в этот мир, порой даже травмирует своим искусством, чтобы добиться определенного терапевтического эффекта. Воля художника борется с волей массового сознания. А ты ратуешь за пассивизм, за… скромность художника?

Можно было бы сказать, что пассивная реакция тоже ответ, но это не так.

На мой взгляд, акционист борется с ветряной мельницей— в том, чтобы поджечь собачью будку и заплатить за это пятьсот тысяч рублей, я искусства не вижу, хотя автора этой акции я безмерно уважаю и не только за отвагу.

Но был ли здесь вопрос, на который пассивист мог бы ответить? Пассивист плотно вплетен в полотно жизни, он часть общества, он здесь и сейчас, он не может себя противопоставлять каким-то абстрактным и вымышленным сущностям вроде социума. Для него есть конкретные люди, конкретные события, и вопросы, которые задают ему лично. И он совсем не скромный в своих ответах, а даже наглый и дерзкий в попытке ответить максимально искренне.

— А ты мог бы привести пример пассивизма, чтобы я лучше поняла, о чем речь? Какой-то вопрос и пассивистский ответ.

Наше с тобой интервью (улыбается).

— А еще?

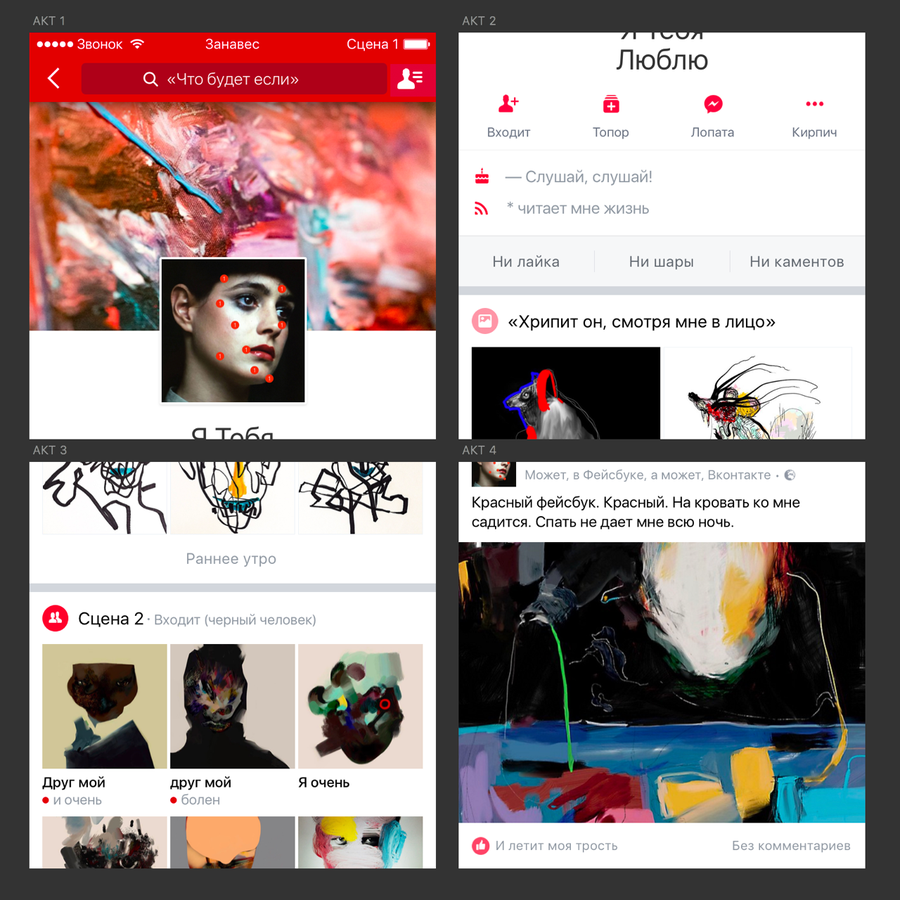

Стихи для интерфейса, например. Я зарабатываю на жизнь дизайном интерфейсов для разных финансовых инструментов. И, однажды, в какой-то момент чтобы заполнить форму «рыбой», я стал писать туда стихи, о том, что я чувствую в данный момент — в итоге получились такие коллажи, и мне сказали, что это интересно.

— Однажды ты охарактеризовал свои картины как часть перфоманса. Насколько я помню, главная «добродетель» перформанса в том, что он конечен. Сделан, и все. Материальные свидетельства только напоминают о том, что произошло в момент действия. Что для тебя важнее, твои картины как итог или твои действия как процесс?

Думаю, что мне важен итог. Сам процесс написания картин для меня очень сложный и тяжелый. Трудно одновременно держать фокус на холсте и совершать внутреннюю работу. Не скажу, что я получаю от этого удовольствие — это, скорее, болезненный процесс, его можно было бы сравнить с родами, если бы я знал, что это такое. В будущем я бы хотел прийти к перформансу, такому, чтобы его можно было поставить, сыграть и снять на пленку. Но это желание, кажется, идет от недоверия к зрителю. Такой перформанс, скорее, будет оправданием плохих картин. Я убедился, что зритель считывает, где хорошие картины, а где плохие. Так что моя характеристика творчества как перформанса — моя личная точка зрения, а зритель получает картины, и это, конечно, важнее. Может быть, я нуждаюсь в присутствии зрителя во время написания картин… Не знаю, но в любом случае все это вместе: и процесс, и результат — это стремление перейти на «ты» со зрителем, поговорить с ним с глазу на глаз, увидеться лично.

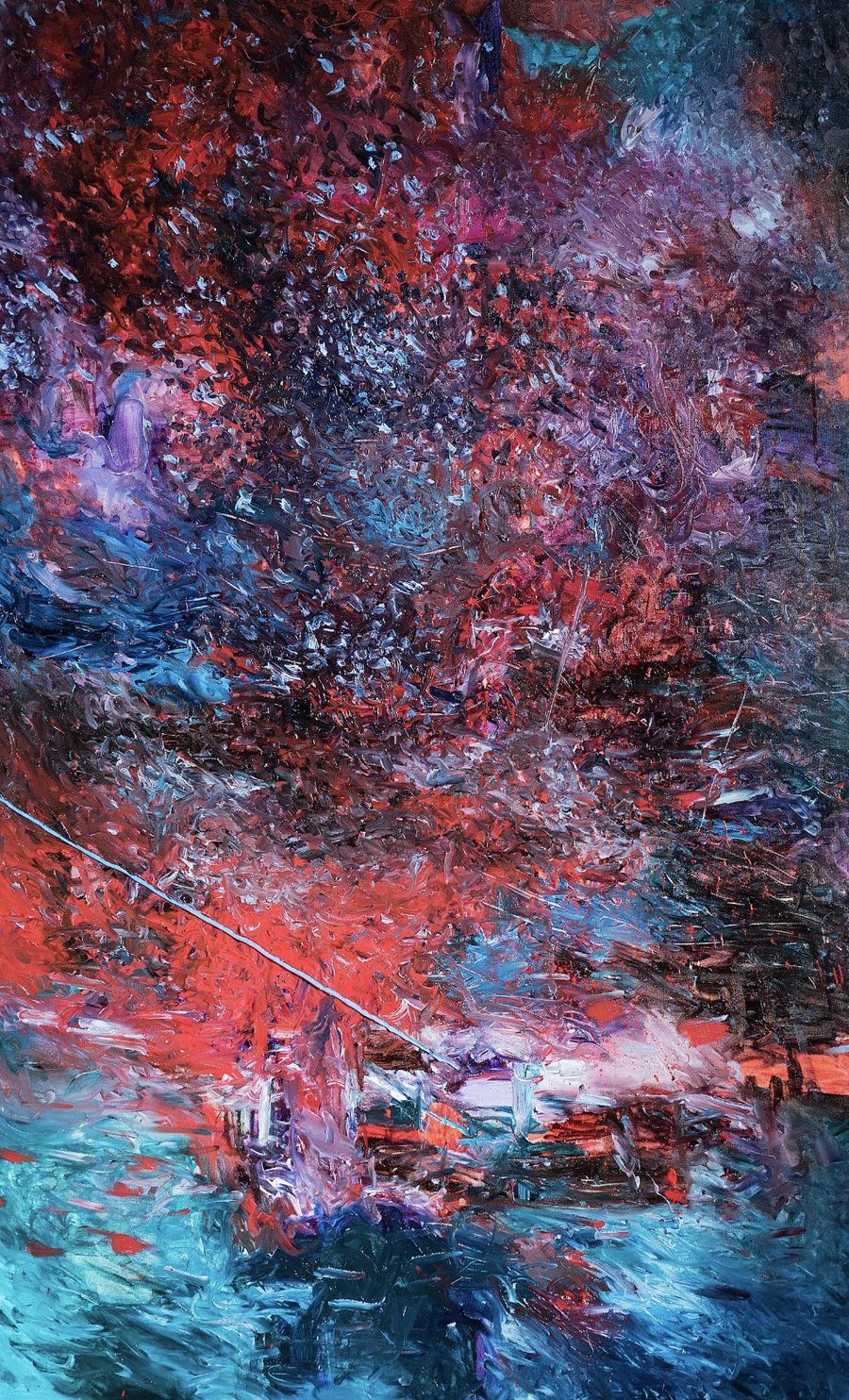

— Ты посвятил картины на этой выставке любви. Или даже любви к женщине. Эта тема — одна из ключевых для тебя?

Да, самая главная тема. Любовь и любовь к женщине. Изначально я задумал 12 картин и выставку с названием «12 любящих женщин», но деньги кончились на шестой картине. Везу завтра показывать их моему, не сказать «меценату», скорее, другу, Игорю Михайлову. Если воплощение понравится, то будет продолжение серии. А к теме женской любви я шел долго, и, кажется, путь только начался, но я не вижу ничего более важного. Это одна из самых темных областей нашей жизни, и несмотря на огромное количество произведений искусства, которые пытаются исследовать природу любви и отношений между мужчиной и женщиной, сказано очень мало. Мы все очень плохо понимаем природу этой связи. Я бы все свое творчество назвал поиском лучшего способа сказать «Я люблю тебя». Как еще можно сказать эту фразу? Вот мой главный вопрос.

— Здесь я бы подчеркнула, что ты ищешь способ сказать, не говоря. Без рисунка, без фигур, без сюжета — без слов. Без того, что само начинает формулироваться в мозгу зрителя, на автомате. Сказать -— всей краской, всем телом. Мне кажется, в этом и есть высокая степень искренности… Скажи, какие художники важны для тебя? С кем ты ведешь мысленный диалог в своих работах?

Увидел однажды фотографию в сети — на ней молодой человек в рубашке и джемпере стоял у огромного холста и что-то писал. Я подумал тогда, что вот таким художником я бы хотел быть. Через какое-то время я так же случайно наткнулся на живопись, которая поразила меня своей свободой. Такие огромные мазки по холсту, без всякой системы, чистый цвет и чистый жест — я просто влюбился. Стал гуглить автора, и это оказался Сай Твомбли. Мне понравилось абсолютно все у него, и я был удивлен, когда выяснил, что тем художником на фотографии, что я нашел ранее, был именно он. До сих пор не знаю, как оценить и сопоставить два этих факта, но по-прежнему очень люблю Сая Твомбли.

— Когда я только увидела твои работы, я тоже сразу подумала о Сае и еще Поллоке. А как ты соотносишь себя с абстрактным экспрессионизмом?

Мне просто сказали, что мои картины относятся к этому направлению живописи. А вот Глеб Симонов назвал их «интимным экспрессионизмом». В любом случае, с определением жанра (можно это назвать жанром живописи?) много осложнений. Под абстрактным экспрессионизмом часто понимают все нефигуративное в живописи, но это вопрос образования, ведь кому-то и весь джаз кажется одинаковым, хотя там сотни направлений и стилей. Каждый день я просматриваю ленты галерей и музеев — смотрю, что делают другие художники, — и все больше вижу, что абстрактный экспрессионизм — это такая помойка, куда авторы выбрасывают то, что у них не получилось в других жанрах. Так что я стараюсь не думать об абстрактном экспрессионизме, когда пишу.

— Что ты думаешь об актуальности своих работ, прокручивая ленты музеев и галерей? Абстрактный экспрессионизм и твое искусство имеют одну общую черту — акцент на искренности, на переживаниях, которые происходят в тебе в момент нанесения краски на холст. Искренность, любовь… Это слова как будто из прошлого словаря искусства, нет? Каково это — после Бодрийяра, тотальной иронии и прочих перипетий — говорить о Чувстве?

Думаю, опоздал на полвека. Поскольку я не участвую в глобальном диалоге искусства, мои работы вне контекста. Я еще надеюсь выйти на арену с цифровой драматургией, но моя живопись не больше, чем просто хобби. Как игра на клавесине. Люди же ходят слушать орган в католический храм. Перенести искренность и чувство в диджитал — интересная задача, и я думаю, это возможно, но мне придется самостоятельно освоить не только инструмент, но и тот путь, который проделала философская мысль с последних выставок Поллока до десятой версии iOS. Тяжело это делать «на отшибе», но в этом я вижу свое преимущество— например, я могу миновать яму, которую вырыл в отечественном искусстве совок. Ведь будучи студентом ИПСИ, неизбежно сделаешь крюк в виде московского концептуализма, который, безусловно, прекрасен, но для мирового искусства интересен только этнографически. Мне же хочется «сшить» абстрактный экспрессионизм 60-х и современное искусство так, словно не было этого позорного времени в истории. Мне даже хотелось бы избежать определения «русский художник», если это возможно.

— Ух ты! Сначала заявляешь: «я не художник». Теперь: «я не русский художник». Как же ты себя определишь тогда?

Мне нравится словосочетание «цифровой драматург». Вообще, у меня тяжело с самоидентификацией, это больная тема. Я так и не понял, кто я. Думаю, что это окружающие должны мне давать определения, а не я сам. На работе, например, я дизайнер. Дома — Костя. На улице — «Нет сигаретки», причем иногда это даже не произносят вслух, а показывают особым жестом с вытянутыми указательным и средним пальцем. Я слышал, что в Англии этот жест означает что-то недружелюбное. А вот для тебя, кто я? Как бы ты меня определила?

— То, что ты сказал сейчас, возвращает нас к началу разговора, к теме пассивизма. Отличный драматургический ход. Для меня ты — пассивист, и пассивист страстный, то есть сосуд под высоким давлением, который ждет, что кто-нибудь коснется вентиля.

В такой роли я впервые.