С чего начать знакомство с японской литературой первого десятилетия прошлого века? Списков довольно много, и каждый из них будет в чем-то неполным. Один из главных принципов, по которому книги попали в наш — их заметность в литературной жизни тех лет. Именно поэтому данная подборка — это не просто очередной список из серии «5 лучших», а слепок эпохи. Павел Соколов отобрал книги, которые, по его мнению, наиболее сильно повлияли на литературный процесс в Японии в первое десятилетие прошлого века.

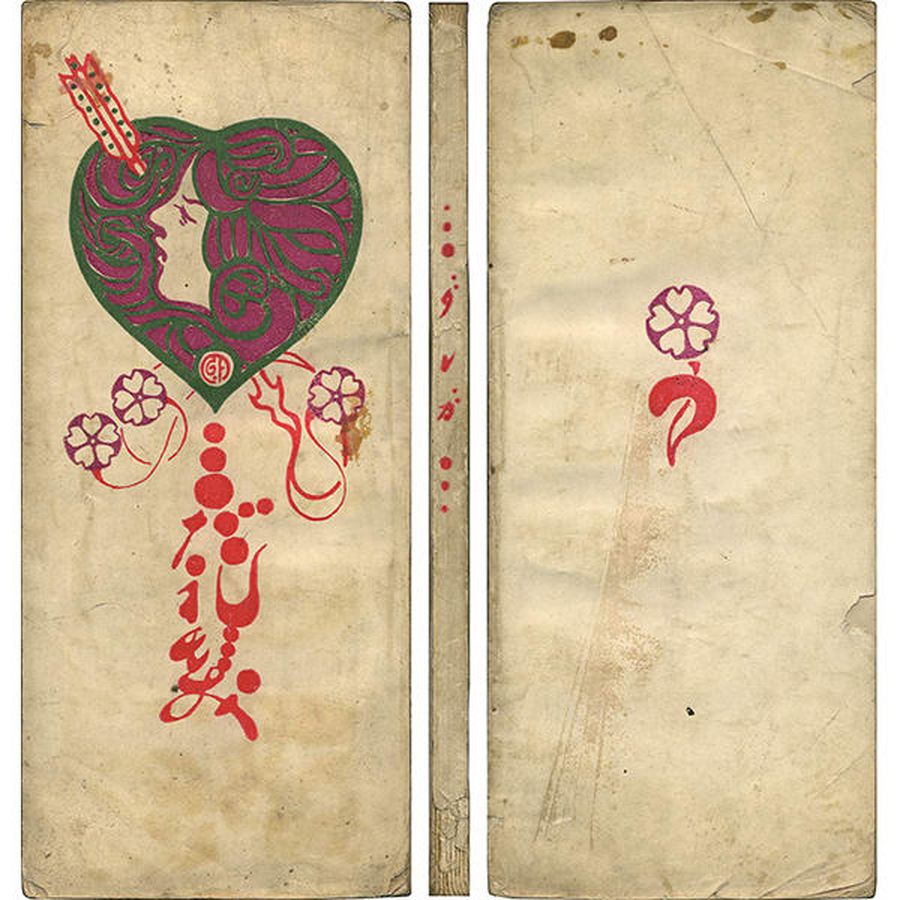

1901 год. Сборник танка и синтайси «Спутанные волосы» Ёсано Акико

Поэтический сборник молодой поэтессы Ёсано Акико (1878 — 1942) произвел эффект разорвавшейся бомбы. «Это была пощечина общественному вкусу, — пишет японист Александр Долин, — но пощечина довольно приятного стимулирующего свойства, к тому же полученная от прелестной молодой женщины».

По словам востоковеда Татьяны Соколовой-Делюсиной, отправной точкой творчества Акико стала классика, которой будущая поэтесса увлекалась с детства. Если верить биографам, она ещё в школьные годы перечитала все древние романы, повести и сборники в домашней библиотеке. «Акико впервые не только заявила о праве женщины на свободную любовь без предрассудков, — отмечает Александр Долин, — но и реабилитировала осужденный пуританской моралью культ тела, который процветал в городском искусстве „изменчивого мира“ укиё-э эпохи Эдо. Хотя в японской критике обычно она характеризуется как „женщина нового склада“, эстетический феминизм Акико, безусловно, питается из родников эдоской, а также и хэйанской культуры». «Спутанные волосы» стали своеобразным ответом на опубликованный в том же году поэтический сборник «Пурпур» супруга Акико — выдающегося поэта Ёсано Тэккана (1873 — 1935).

Роман между Акико и Тэкканом заслуживает отдельного абзаца. Последний сперва был редактором и наставником начинающей поэтессы, но их отношения быстро переросли в нечто большее — «поэт Тигра и Меча», как его называли, развелся с первой женой и связал свою судьбу с Акико: «Любовь совершила чудо, — пишет Александр Долин, — она вызвала к жизни гениальные лирические излияния Акико, а Тэккана заставила публично навсегда отказаться от своих прежних идеалов, отойти от идеологической пропаганды и полностью отдаться страсти, отвечая возлюбленной, а затем молодой жене встречным потоком любовной лирики.

Этот диалог влюбленных поэтов стал одной из незабываемых страниц мировой литературы». Вот такие японские «Ахматова» и «Гумилев» — интересно, что брак супругов Ёсано оказался счастливым, они прожили вместе до конца жизни, у них родилось 12 детей.

***

Я познала любовь:

полюбила безумные грезы,

вешних снов забытье.

Жар сплетенных тел охлаждая,

дождь весенний падает с неба…

***

Груди сжимая,

ногой отшвырнула покров

заветной тайны —

о, как же густо-багрян

тот сокровенный цветок!

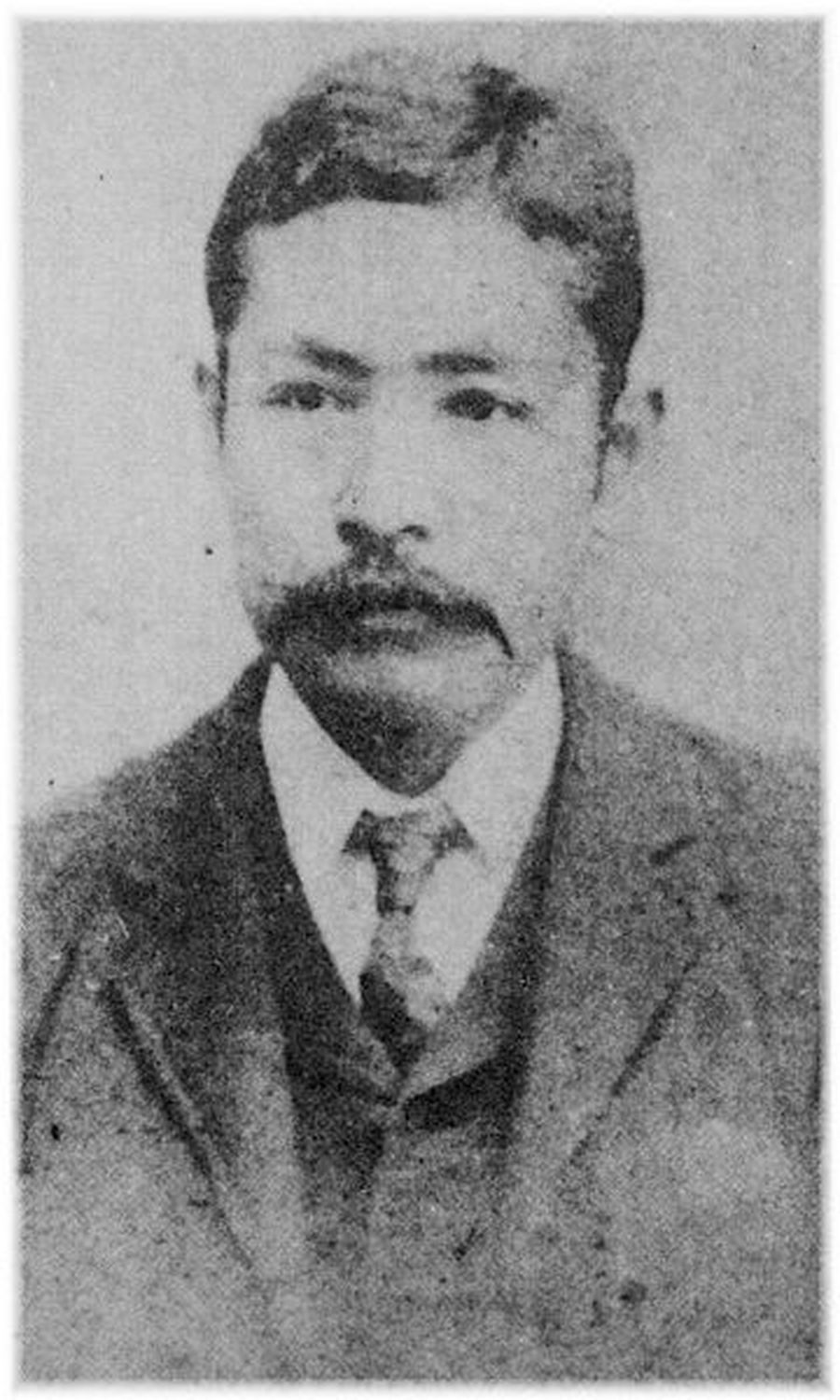

1902 год. Роман «Куросиво» Токутоми Рока

«Куросиво» должен был стать первым томом трилогии, охватывающей период с 1887 по 1901 год и рассказывающей о политической жизни страны. Книга стала одним из первых японских политических романов, а второй и третий тома, увы, так и не были написаны. Автором идеи романа, ставшего знаковым событием в японской литературе тех лет, считается брат Токутоми Рока (1868 — 1927) — известный журналист, историк и пропагандист Токутоми Сохо (1863 — 1957).

Изначально роман публиковался в газете «Кокумин симбун», а в 1903 году вышло его отдельное издание. В книге Токутоми Рока выступил с резкой критикой тогдашней правящей элиты, в основном это были выходцы из княжеств Сацума и Тёсю:

«Хотя правящую верхушку называли общим „правительством Сацума и Тёсю“, но коалиционное правление — это всегда нечто такое, что сегодня вместе, а завтра — врозь. В критический момент, в момент опасности оно монолитно и действует сообща, но в обычное время борьба за влияние, борьба за выгоды — неизбежны. После смерти Окубо, в особенности же в последние пять-шесть лет, вся власть перешла в руки Фудзисава, Киносита и их приспешников, и группировка Сацума, таким образом, давно уже испытывала недовольство. В самом деле, все ответственные посты в кабинете были заняты представителями Тёсю, и выходцы из клана Сацума давно уже чувствовали обиду — обиду людей, вынужденных довольствоваться объедками с чужого стола», — пишет Токутоми Рока.

Главный герой романа, Хигаси Сабуро — самурай, больше десяти поколений его предков были верными вассалами правящего дома Токугава. «Хигаси не только образованный конфуцианец, — рассказывает исследовательница Лидия Громковская, — он знаком и с „заморской литературой“, изучал историю, ему не чужды принципы легитимизма». Именно Хигаси Сабуро обличает графа Фудзисаву, в котором угадывается одна из главных политических фигур той эпохи — могущественный премьер-министр Ито Хиробуми (1841 — 1909).

Его монолог и в наше время звучит довольно смело: «Разве культура непременно заключается в роскоши и расточительстве? А без них разве она уже не культура? Не может того быть, чтобы без танцев и балов нельзя было добиться пересмотра договоров! Если бы вы придерживались твердого курса, вы обязательно сумели бы всего добиться! Вы не устаете кричать о том, что государству не хватает средств, и непрерывно дерете с народа налоги, но если бы вы прониклись решимостью управлять страной, питаясь пшеничной похлебкой, вы смогли бы хоть немного облегчить бремя народа. Можно построить десяток военных кораблей, приобрести сотню, две сотни орудий, и для этого вовсе не обязательно выжимать пот и кровь из народа и унижаться перед финансовыми тузами. Всё это свободно можно построить на средства, которые вы тратите на женщин, на один ваш банкет! Отбросьте же легкомыслие, станьте серьезными! Вы оторваны от действительности, ваши ноги не имеют твердой опоры. Ваша политика — это поистине „танцевальная политика“! Вы обращаетесь с Японией, как с игрушкой, управляете страной, распевая фривольные песенки! Но государство нельзя держать в порядке с помощью одной болтовни!».

К сожалению, голос героя остался практически неуслышанным. Страна стояла на пороге большой войны. Сильной оппозиции тогдашнему режиму еще не было. Однако сам роман всё-таки заметили: немногие писатели и поэты были такими же смелыми, как Токотуми Рока.

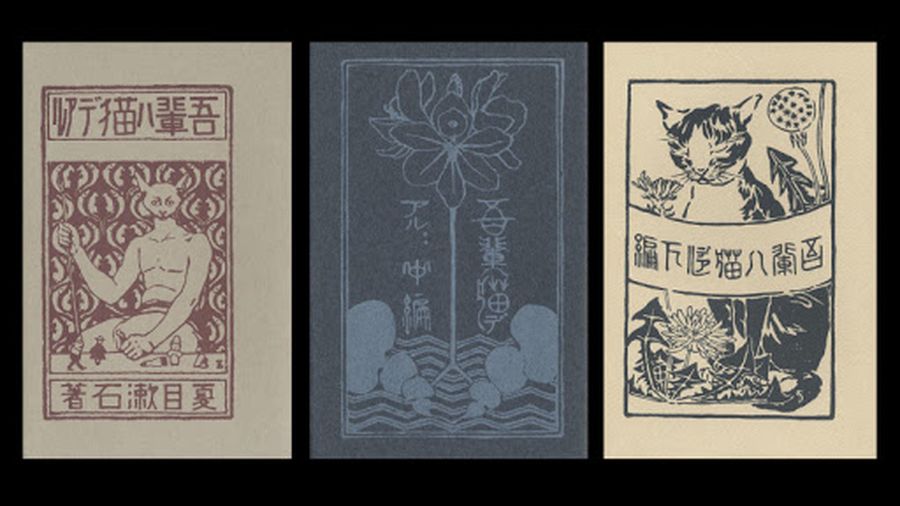

1905 год. Повесть «Ваш покорный слуга кот» Нацумэ Сосэки

В 1905 году завершилась Русско-японская война, из которой молодая дальневосточная империя вышла победительницей. Успехи на фронте опьянили японское общество, за гулом ликующих толп почти не было слышно голосов протеста, призывавших одуматься. С антивоенными стихотворениями выступали, например, поэтесса Ёсано Акико, о которой мы уже говорили, и поэт Исикава Такубоку (1886 — 1912). Последний прославился стихотворением «Памяти адмирала Макарова». Но они были в меньшинстве.

Именно в 1905 году в японскую литературу буквально ворвался со своей сатирической повестью уже немолодой автор Нацумэ Сосэки (1867 — 1916): «„Ваш покорный слуга — кот» занимает особое место не только в творчестве Нацумэ, но и в японской литературе в целом — это одно из первых сатирических произведений новой японской литературы, — рассказывает литературовед Владимир Гривин. — В своем романе Нацумэ продолжает традиции английского сатирического романа XVIII века, и, в частности, сатиры Свифта. В нём описывается жизнь школьного учителя и его окружения, хорошо знакомая писателю. Нацумэ высмеивает людей, кичащихся тем, что они коренные токийцы — «эдокко», узость их интересов, поклонение сильному и третирование слабого, высмеивает всё, что было присуще начавшей оперяться японской бюрократии». В этом романе впервые звучит антивоенная тема — впоследствии она станет для автора одной из ключевых: «Говорят, что сейчас Япония ведет большую войну с Россией. Я кот японский, а поэтому, конечно, японофил. Если бы мне представилась возможность, то я даже хотел бы сформировать сводную кошачью бригаду и отправиться на фронт царапать русских солдат», — насмехаться над патриотизмом в стране, находящейся на подъёме национальных чувств, конечно, было со стороны автора очень смело.

О том, как устроена сатира Сосэки, рассказывает в предисловии к книге переводчица Вера Маркова. По её словам, автор «по-хозяйски использует разнообразные приемы сатиры, юмора, пародии, гротеска; он как опытный мастер берет в руки тот или иной из этих инструментов и создает оригинальное произведение в собственной, неповторимо своеобразной манере. Один из характерных приемов юмора Сосэки состоит в том, что его герои говорят серьезно о несерьезных вещах и наоборот. Читатель должен это помнить, иначе он рискует уподобиться простодушному коту».

Однако, хотя к сатире Нацумэ Сосэки потом возвращался неоднократно, в историю японской литературы он прежде всего вошел как автор непревзойденных психологических романов. Период с 1905 по 1916 год называют «годами Нацумэ», таково было его влияние.

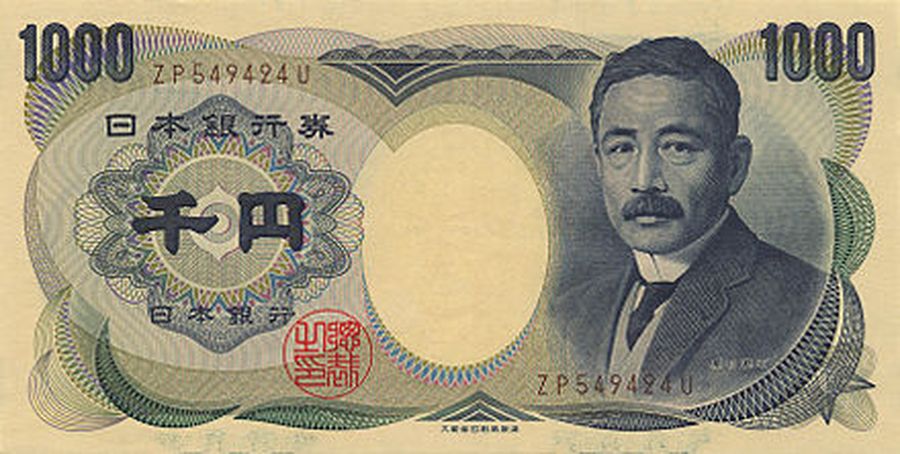

Примечательный факт — именно Нацумэ Сосэки сменил Лафкадио Хирна (о котором мы рассказывали в прошлый раз) на посту профессора английской литературы в Токийском университете, когда тот умер. Правда, преподавал Нацумэ не долго — скором времени он всецело решил посвятить себя литературному творчеству. Потомки оценили его заслуги: в 1980-е годы его портрет украсил банкноту в 1000 иен.

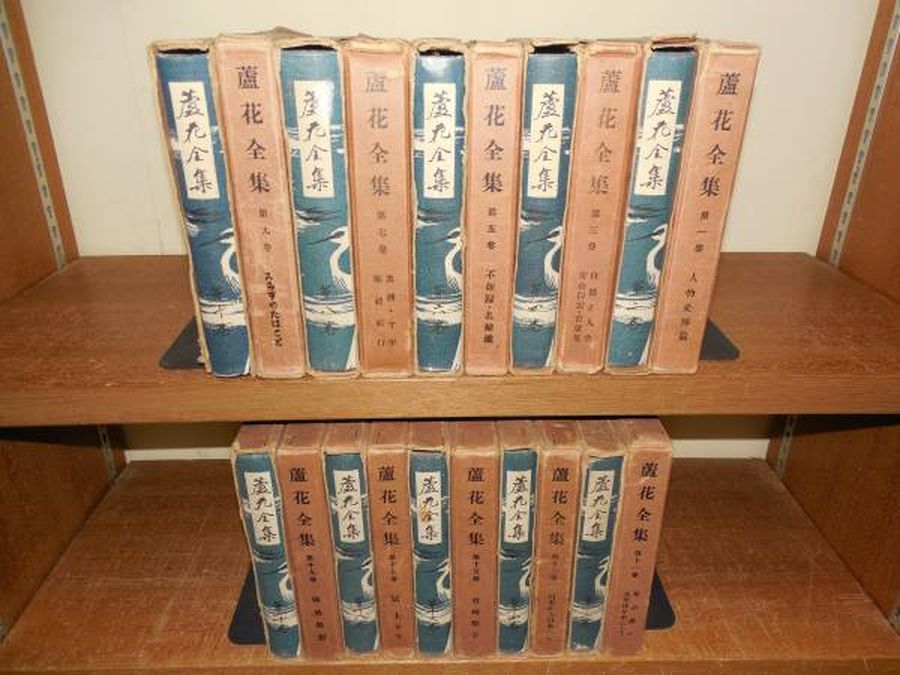

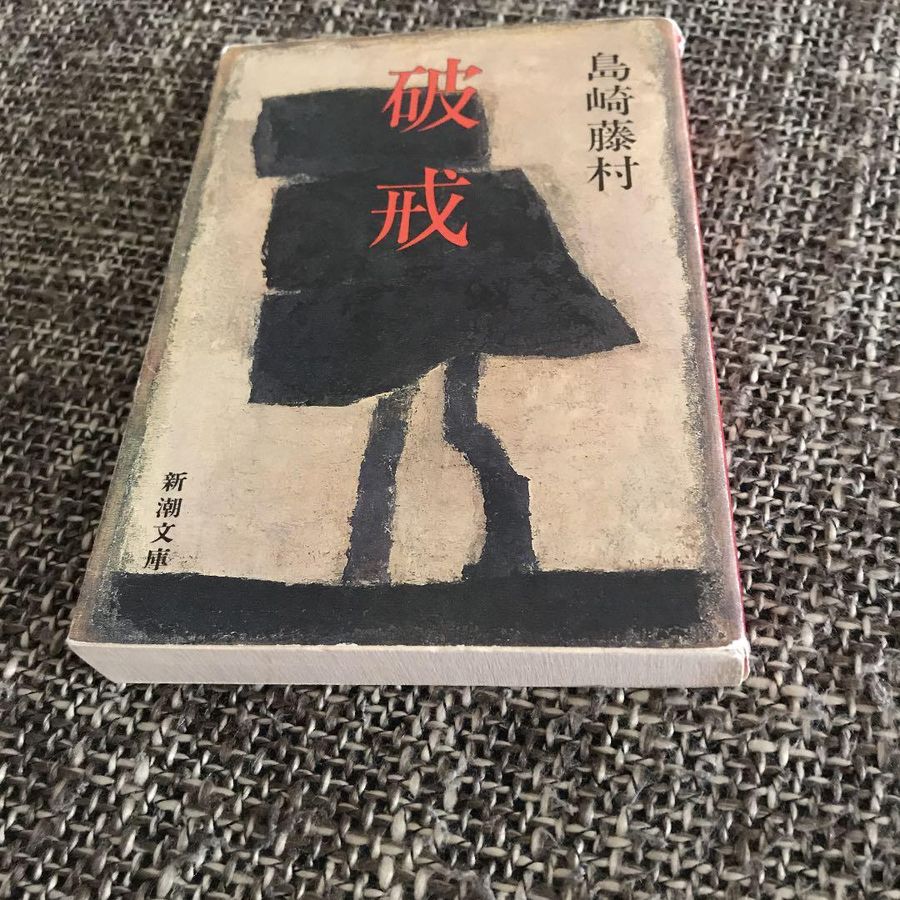

1906 год. Роман «Нарушенный завет» Симадзаки Тосона

Симадзаки Тосон (1872 — 1943) — одна из центральных фигур в литературном процессе Японии эпохи модерна. Еще до публикации романа «Нарушенный завет» он успел прославиться как поэт — один за другим были опубликованы сборники его стихов «Молодые травы», «Одинокий челн», «Летние травы», «Опавшие лепестки сливы». И это были не танка и хайку, а синтайси, стихи новых форм, которые наследовали скорее произведениям английских романтиков, чем шедеврам японских классиков.

Хотя к середине 1910-х Тосон вполне сознательно отошел от поэзии, целиком сосредоточившись на прозе, «Нарушенный завет» — это роман, написанный поэтом. Несмотря на острую критику многих социальных язв, в романе, по словам японистки Татьяны Григорьевой, «ощущается налет поэтического стиля, хотя писатель в духе времени прибегает к разговорному языку».

Усимацу — молодой учитель в провинциальной школе, типичный представитель новой японской интеллигенции. Вот только при ближайшем рассмотрении — не совсем типичный: ведь Усимацу принадлежит к эта, самой дискриминируемой группе в японском обществе. Несмотря на то, что в эпоху Мэйдзи был принят закон о равенстве всех подданных, о фактическом равенстве эта и их потомков с простыми японцами и речи идти не могло. Бытовая дискриминация продолжалась (и продолжается до сих пор).

«К убийству животных ради насыщения японцы относились с презрением, — рассказывает Григорьева. — Для них в этом обычае было нечто низкое, противоестественное, и потому они перепоручили это занятие особой группе людей, которых и людьми не считали, и называли эта (букв. „переполненные грязью“). Последние занимались убоем скота, выделкой кожи, изготавливали обувь, воинские доспехи для самураев. Но этой категории людей, которые выпадали из узаконенных четырех сословий (самураи, крестьяне, ремесленники, торговцы) и жили отдельными поселениями, настрого запрещалось приближаться к обыкновенным японцам».

Роман начинается с жуткой сцены: больного постояльца, который не может даже стоять на ногах, на носилках выносят из госпиталя, поскольку он нечистый, эта. Усимацу всю жизнь прожил в страхе, в страхе быть раскрытым. Он следовал завету отца, который наказал своему сыну не рассказывать другим о своем происхождении. Ведь если его коллеги и ученики узнают, кто он, то все, чего добился молодой учитель, рухнет в один миг: «Страх, сомнения разрушали его больше, чем могла бы разрушить болезнь. Пример учителя, философа из эта, свободного от комплекса и не стеснявшегося своего происхождения, не мог убедить его и избавить от мучений. Мысли о безродности не давали ему покоя и мало помалу ввергли в отчаяние».

В итоге, главный герой решается на камин-аут. Обратите внимание, КАК Усимацу говорит о том, кем он является: «Когда вы придете домой, расскажите обо мне вашим отцам и матерям… Я очень виноват, что до сих пор скрывал. Расскажите, как я повинился перед вами и признался… да, я — эта, я — тёри, я — нечистый».

«Роман Тосона произвел колоссальное впечатление, — рассказывает основатель советской японистики, профессор Николай Конрад. — В литературных кругах его приветствовали как самый замечательный роман современности, как начало новой эры в японской художественной прозе; критика, не задумываясь, поставила его в один ряд с лучшими европейскими романами такого типа. Для общества он сыграл огромную роль в стимулировании освободительного движения среди париев».

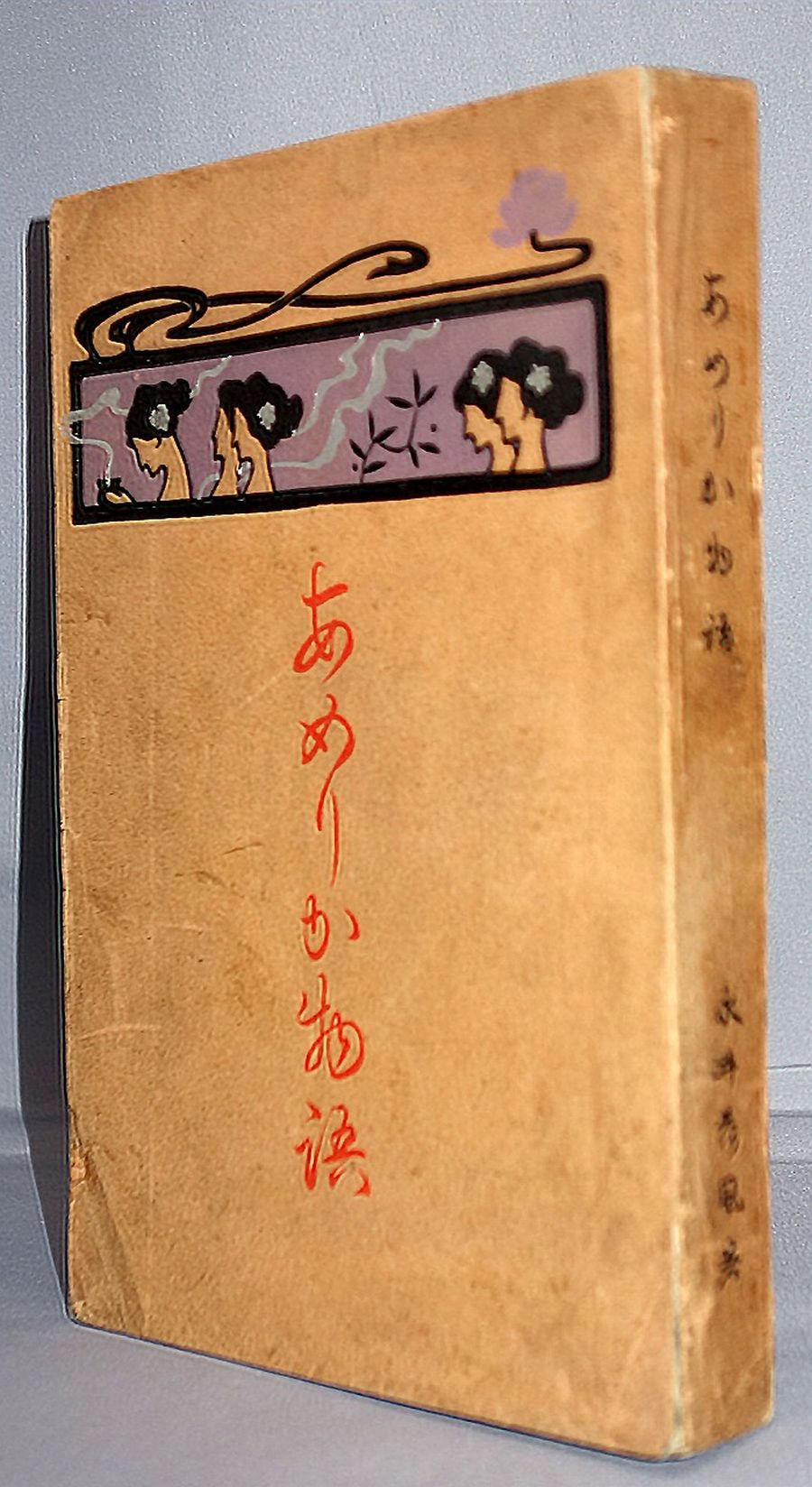

1908 год. Сборник «Повесть об Америке» Нагаи Кафу

Нагаи Кафу (1879 — 1959) успел дебютировать еще в конце XIX века, но подлинная слава и признание к нему пришла после публикации «Повести об Америке» (есть и другие варианты перевода этого сборника рассказов, но я остановился на предложенном Ксенией Саниной). «Отец Кафу был типичным бюрократом новой Японии, всю свою жизнь он успешно продвигался по карьерной лестнице, занимая важные посты в правительстве, а затем в финансируемых правительством больших частных компаниях, — рассказывает профессор японского Университета Досися Ирина Мельникова. — Закончив основанную еще сёгунскими властями школу для чиновников, которая как раз в тот период реорганизовалась в Императорский Токийский университет, он был послан на стажировку в Принстон. В последние десятилетия XIX века многие и многие японские юноши отправились за знаниями в Европу и в Америку, с тем чтобы встать в первых рядах реформаторов страны. Нагаи Кюитиро был одним из них». Позже туда же он отправит и своего нерадивого сына.

Писатель прибыл в Соединенные Штаты в 1903 году. За четыре года в стране высшее образование он так и не получит, зато хорошо изучит английский язык, а, главное, нравы и обычаи американцев. Что же такого принципиально нового было в «Повести об Америке»? Именно этот сборник стоял у истоков движения неоромантиков, которое, как я уже упоминал выше, стало ответом на творчество натуралистов. Большинство рассказов сборника рассказывает о жизни японских эмигрантов в США, что само по себе необычно, но по-настоящему выделяется здесь рассказчик: «[Героев] объединяет взгляд рассказчика, — рассказывает Ксения Санина, — который никогда не идентифицирует себя, но чье присутствие всегда ощутимо в любом из рассказов сборника. Он — главный герой, можно сказать, демиург «Повести об Америке».

Молодой японец, от лица которого ведется повествование — это человек, путешествующий в одиночестве, не связанный ни с чем и ни с кем, свободный от сковывающих обывателей пут социальной жизни. Этот образ соответствует понятиям неоромантиков о свободной творческой личности».

Рассказчик, вроде бы, холоден и отстранён, однако в том, как он описывает героев сквозит удивительный психологизм. Вот финал рассказа «Длинные волосы»:

«Именно тогда она захотела, чтобы Кунио носил волосы на манер Генриха IV. Черные, блестящие волосы Кунио достигали лопаток и завивались на концах. Когда Вы видели его в коляске, может быть, Вам пришла мысль, что это дань моде, но, на самом деле, он лишь подчиняется прихоти безумной женщины, которая в приступе гнева часто таскает его за эти длинные волосы».

Подлинной страстью Нагаи Кафу стали французский язык и литература. Он буквально бредил Францией. Влияние Золя, Готье, Мериме и особенно Мопассана чувствуется во многих произведениях литератора. После своего пребывания в США он направляется в Третью Республику. А его «Повесть о Франции», хоть и изрядно порезанная тогдашней японской цензурой, выйдет вскоре после «Повести об Америке». Оба этих сборника прославили молодого автора: «Сразу после приезда на родину Кафу оказался в центре литературной жизни. — пишет Ирина Мельникова. — Отточенный стиль и меткие наблюдения его рассказов об Америке и Франции удостоились похвалы таких мастеров японской прозы, как Нацумэ Сосэки и Мори Огай». К сожалению, в отличии от других произведений из нашего списка, «Повести», как и многие другие произведения Нагаи Кафу, сегодня не доступны для русскоязычных читателей. Но это очень интересный автор и мы ещё вернёмся к более подробному разговору о его личности и творчестве.

Это — первая часть цикла, в котором мы будем рассказывать о главных книгах японской литературы XX века. В следующий раз мы посмотрим, какие произведения определяли лицо японской литературы в 1910-х годах.