Дмитрий Александрович Пригов был одновременно поэтом, прозаиком, художником, скульптором, инсталлятором, режиссером, перформансистом, критиком, теоретиком искусства и своим собственным персонажем. Трансгрессия, преодоление границ, была его ведущим художественным принципом. Рассказываем о безграничной культурной деятельности Пригова, о том, как был сконструирован его уникальный проект имени себя, о его тотальной иронии, а также о соперничестве с Пушкиным, фантомных инсталляциях и о заключительном перформансе, в котором Дмитрий Александрович поучаствовал после своей смерти.

Проект «Дмитрий Александрович»

Когда Пригова называли одновременно поэтом, прозаиком, художником, скульптором, инсталлятором, режиссером, перформансистом, критиком и теоретиком искусства, он обычно иронически замечал, что это все прекрасно описывает одно забавное слово — «засрак» (заслуженный работник культуры). При всём комизме этой аббревиатуры, она достаточно емко и ясно характеризует поэтику Пригова.

Как бы высокопарно ни звучало, он, как немногие, тотально посвятил жизнь искусству, растворился в проекте-персонаже «Дмитрий Александрович Пригов» (именно так!), который пародирует расхожее представление о классике, «Великом Писателе Земли Русской»; любое проявление частной жизни стало творчеством, и, наоборот, любое проявление творчества стало фактом жизни частной. Пригов-проект поглотил Пригова-человека (или стал тождественен ему), подчинил себе, заставил работать на себя, работать много, работать везде. Эта трансгрессия, преодоление всяких границ — и есть главное свойство продукта, который выходит из машины под названием «Дмитрий Александрович Пригов».

Художник — машина: производство

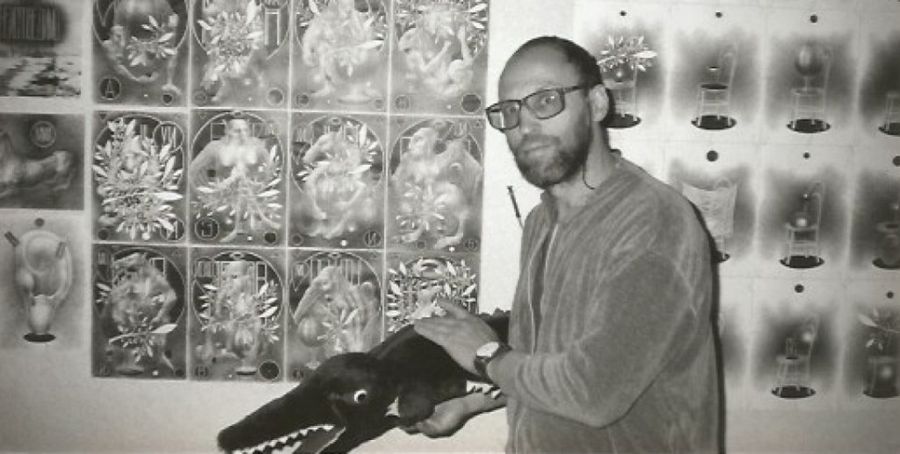

«Пригова следует воспринимать не как писателя, который еще немного рисовал (ну как Пушкин этим баловался), а как художника, который делал художественные произведения в том числе и в слове, и в перформансе. В противном случае его литературная практика покажется довольно традиционной», — напоминает арт-критик Екатерина Деготь. Пригов закончил Строгановку как скульптор и был близок к художникам московского андеграунда. При этом в 1960-70-х он работал в архитектурном управлении Москвы и был членом Союза художников СССР.

Мастерство традиционного художника — результат системного труда, оно требует каждодневных упражнений — в то время, как литература имеет репутацию искусства более бесплотного и связанного с творческими порывами. В художественной программе Пригова любое искусство неотделимо от службы и производства: автор подобен машине, последовательно выполняющей заданные алгоритмы:

«Вообще в моей деятельности… у меня основное понятие не творчество, а рутина», — говорил Дмитрий Александрович. Меняются алгоритмы и творческие задачи, но конвейерная система производства произведений определённых технических и художественных качеств по заданным лекалам не меняется. Эту систему, более характерную для декоративно-прикладного художественного творчества, Пригов переносит на все свои произведения в целом — живописные, перформативные и литературные.

Художник — ударник: гиперпродуктивность

В проект «Дмитрий Александрович Пригов» органично включается авторская установка на гиперпроизводительность. На счету художника более 35000 поэтических произведений и огроумное количество перформансов, инсталляций, коллажей и графических работ. В беседе с филологом Михаилом Эпштейном он признавался, что ежедневно пишет 2-3 стихотворения без оглядки на их качество и рисует «каждый день без всяких перерывов, воскресений, отпусков, болезни от десяти вечера до пяти утра».

Пригов изобрел своеобразную «стахановскую мифологию творчества», приравняв деятельность автора к ударному сверхпроизводительному труду.

«Проект состоял в создании мультимедийного и панидентичного образа метатворца, — характеризует метод Пригова литературовед Александр Жолковский, — не автора отдельных удачных произведений, а универсальной порождающей художественной гиперинстанции». Филолог Андрей Зорин развивает эту мысль дальше: «Он словно испытывал предел растяжимости личности: сколько и каких инкарнаций можно принять человеку, не переставая быть собой, тем самым Дмитрием Александровичем Приговым, которого хорошо знали его читатели и почитатели».

Художник — Творец: быть Всем

«Главное — это величие замысла», — повторяла молодым авторам Анна Ахматова. Дмитрий Александрович Пригов буквально следует её наставлению: что может быть значительнее, чем желание освоить все культурные роли, или, как их называет сам Пригов, «имиджи». Кроме желания примерить на себя образ Творца, в этом была, как признавался Пригов, и попытка избежать однозначной идентификации. Об этом ускользании писал и философ Игорь Смирнов: «…и даже в Диминой манере называть всех, включая себя, по имени-отчеству сквозило все то же упрямство борца с лакунами, изъятиями, пропусками, в конечном счете с Ничто. Дмитрий Александрович Пригов был мультимедиальным устройством — поющим, декламирующим стихи, порождающим рисунки и проекты инсталляций или разражающимся — в порядке непринужденной импровизации — теоретическими докладами. Оппозитивом к Ничто выступает Все, и этим медиально-творческим Всем и хотел быть Дмитрий Александрович Пригов».

Скважина в дивный сад

Мотив трансгрессии оказывается ведущим уже в ранних, доконцептуалистских работах Пригова. Серия «Скважины» 1974 года показывает прорыв между двумя реальностями.

Одна из наиболее известных композиций серии изображает фигуру человека, устремленного взглядом в скважину, за которой открывается другое измерение. По эту сторону пространство серое, оно кажется тесным (это ещё один сквозной мотив Пригова) — потусторонний же мир, хоть и занимает малую часть листа, кажется ярким и просторным. Безликий персонаж как будто вглядывается в утопию, где даже неодушевлённые объекты индивидуализируются и находятся на свободе.

Если классический авангард отказывается от объемного изображения и приходит к супрематизму, то Пригов делает прямо противоположное — увеличивает количество пространств, делает изображение как бы дважды объемным. Выходит, что если первый авангард утверждает власть Ничто над Всем, то второй приходит к обратным выводам. При этом Дмитрий Александрович утверждал, что прототипом «скважин» были формочки для выпекания кексов — то есть, даже при видимом антитоталитарном пафосе работы, автор как будто снимает любую претензию на серьёзность.

Тактильная графика

Вскоре после «Скважин» Пригов, как и многие другие художники-семидесятники, отказывается от поиска новых реальностей и обращается к делам земным. Так начинается Пригов-концептуалист, который использует в качестве объекта для творческой рефлексии приметы времени — слова, лозунги, повседневные вещи и расхожие образы.

Во второй половине 70-х Дмитрий Александрович Пригов создает серию манипулятивных объектов «Окна». Он моделирует многослойное динамическое пространство. На листах плотного картона вырезаны «окошки», на створках которых написаны слова и словосочетания или нарисованы примитивные зарисовки. Если окошко приоткрыть — там окажется другое слово или словосочетание (например, в окошке за вопросом «В чем смысл жизни?» сказано: «Ждите ответа»). Дмитрий Александрович подталкивает зрителя преодолеть дистанцию между собой и «картиной», ощутить ее не только визуально, но и тактильно. Открывая створки, зритель оказывается непосредственно вовлечён в создание нарратива. Другими словами, работа реализует свой потенциал, лишь когда к ней кто-то прикасается.

На последней работе серии зритель видит слова: «Никогда не узнать» — но это окно он открыть не может, и может лишь гадать, что скрывается за створками. Таким образом, в этой серии Пригов сначала преодолевает ожидания зрителя от графической работы, ломает четвёртую стену — лишь для того, чтобы её снова воздвигнуть.

Милицанер: сакрализация без официоза

Относительно широкую известность Дмитрий Александрович Пригов получил благодаря легендарному поэтическому циклу «Апофеоз Милицанера» (1978):

Там, где с птенцом Катулл, со снегирем Державин

И Мандельштам с доверенным щеглом

А я с кем? я с Милицанером милым

Пришли, осматриваемся кругом

Приговский «Милицанер», прямой наследних михалковского Дяди Стёпы, станет визитной карточкой поэта. Но если в дидактических поэмах Сергея Михалкова всё работает на выстраивание культа вокруг представителя государственной власти, и даже сама артикуляция превращает служителя правопорядка во что-то почти сакральное («И какой-то пионер / Рот раскрыл от изумленья: «Вот так ми-ли-ци-о-нер»), то Дмитрий Александрович, вопреки тому, что пиетет к главному герою оказывается сквозной темой цикла, — используя разговорную форму, укорачивая слово на целый слог, уже в заглавии снимает официозную торжественность.

У михалковского милиционера есть имя и даже фамилия (Степан Степанов). Приговский же «Милицанер» анонимен и не анонимен одновременно: имя этому милиционеру — Милицанер. Он — воплощение должности, субстанция, лишённая телесности и личных черт:

Вот спит в метро Милицанер

И вроде бы совсем отсутствует

Но что-то в нем незримо бодрствует

То, что в нем есть Милицанер

И слова тут ни пророня

Все понимают, что так надо

Раз спит милицанер — так надо

То форма бодрствования

Такая

Поэтому Он также и бессмертен. Вот что он заявляет Террористу:

Милицанер вот террориста встретил

И говорит ему: Ты террорист

Дисгармоничный духом анархист

А я есть правильность на этом свете

А террорист: Но волю я люблю

Она тебе — не местная свобода

Уйди, не стой у столбового входа

Не посмотрю что воружен — убью!

Милицанер же отвечал как власть

Имущий: Ты убить меня не можешь

Плоть поразишь, порвешь мундир и кожу

Но образ мой мощней, чем твоя страсть

Как и все иные характеристики приговского Милицанера, его бессмертие метафизично. Если михалковский герой живет, несмотря на преклонный возраст («День за днем, за годом год, / Столько весен пролетело, / А Степанов все живет!»), приговский — несмотря ни на что. В своей бестелесности и метафизичности, он не материален, но идеален. Он — Государство, Закон, Порядок, «зримый пример незримого»:

Теперь поговорим о Риме

Как древнеримский Цицерон

Врагу народа Катилине

Народ, преданье и закон

Противпоставил как пример

Той государственности зримой

А в наши дни Милицанер

Встает равнодостойным Римом

И даже больше — той незримой

Он зримый высится пример

Государственности

Стихи как картины

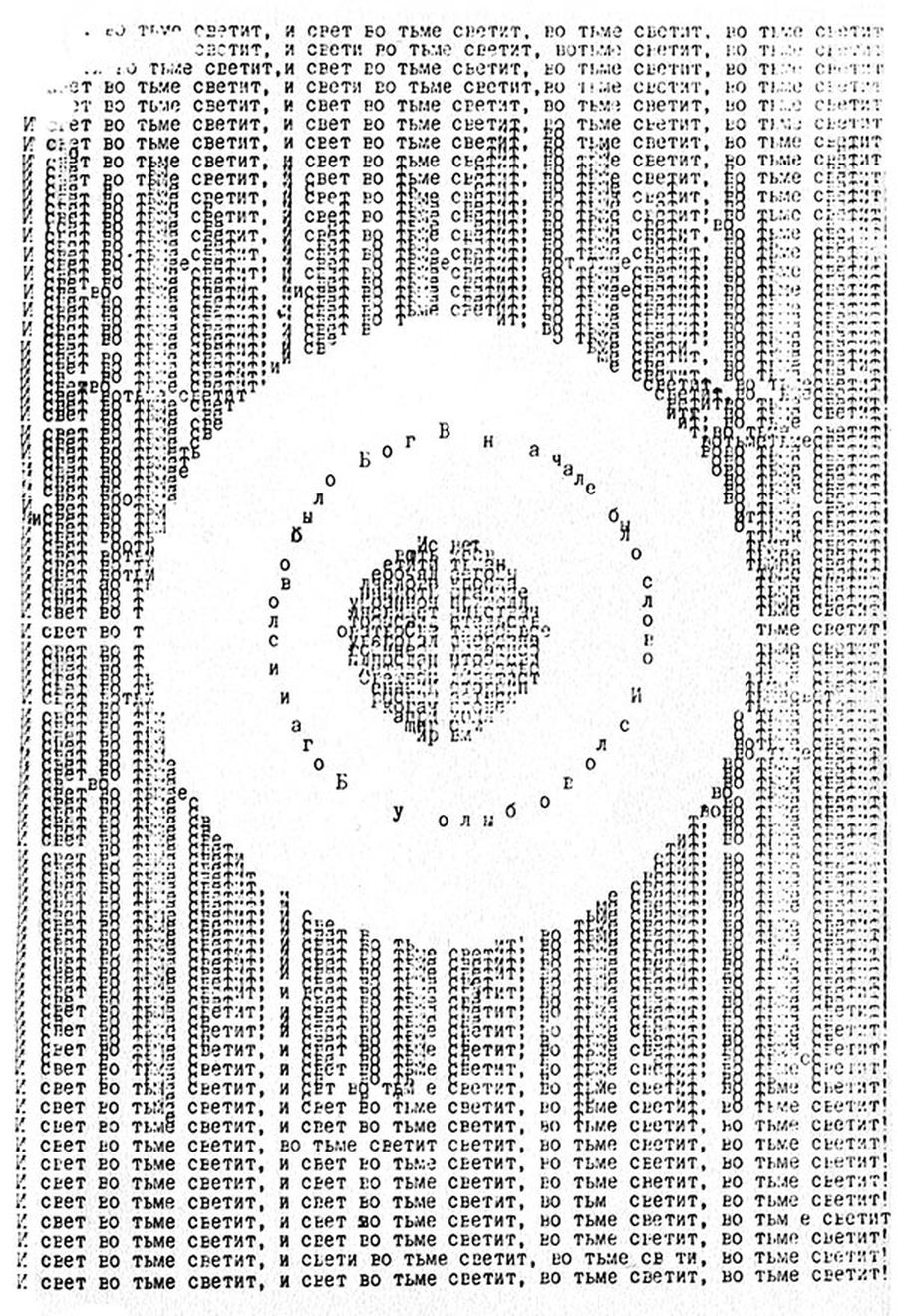

Цикл «Стихограммы» (он вышел книгой в 1985 году в Париже) находится на грани графики и стихов — это редкий в творчестве Дмитрия Александровича пример визуальной поэзии. Предуведомляя цикл, Пригов кокетливо мнётся, как бы не зная, какого типа восприятия ждёт от взявшего книгу в руки:

«Предлагая вниманию читателя… нет, вернее, зрителя… нет, всё же — читателя… Вот видите, мое минутное колебание и всё же предпочтение читателя зрителю реально отражает как явную амбивалентность этих произведений, так и невозможность точного определения сферы их бытования».

Текст и изображение «Стихограмм» автономны, и эта автономность выражает важный для московского концептуализма принцип назначающего жеста: экспонируя стихограмму в пределах выставочного зала, автор назначает ей быть картиной, когда печатает в книге — стихотворением.

Воспроизведение невоспроизводимого

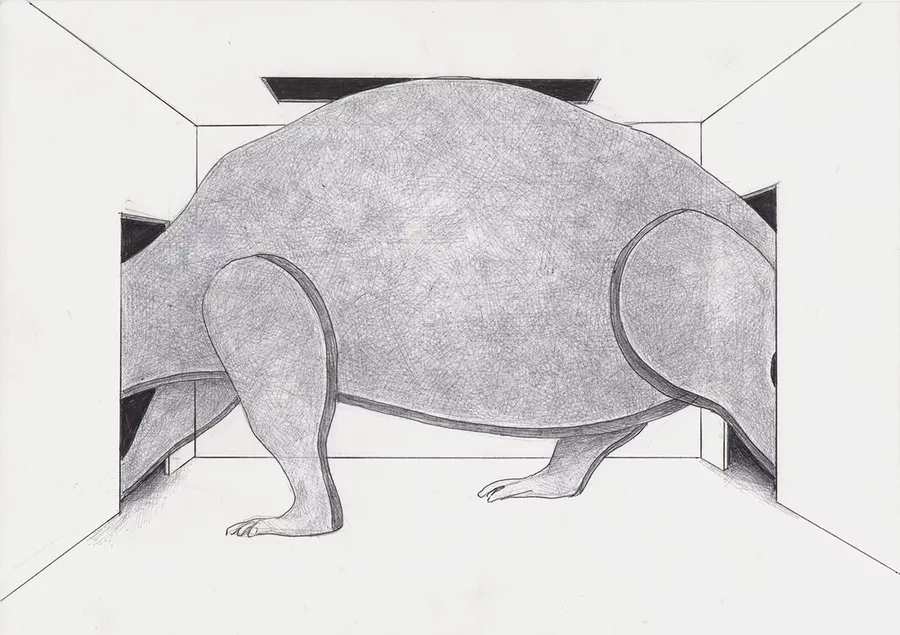

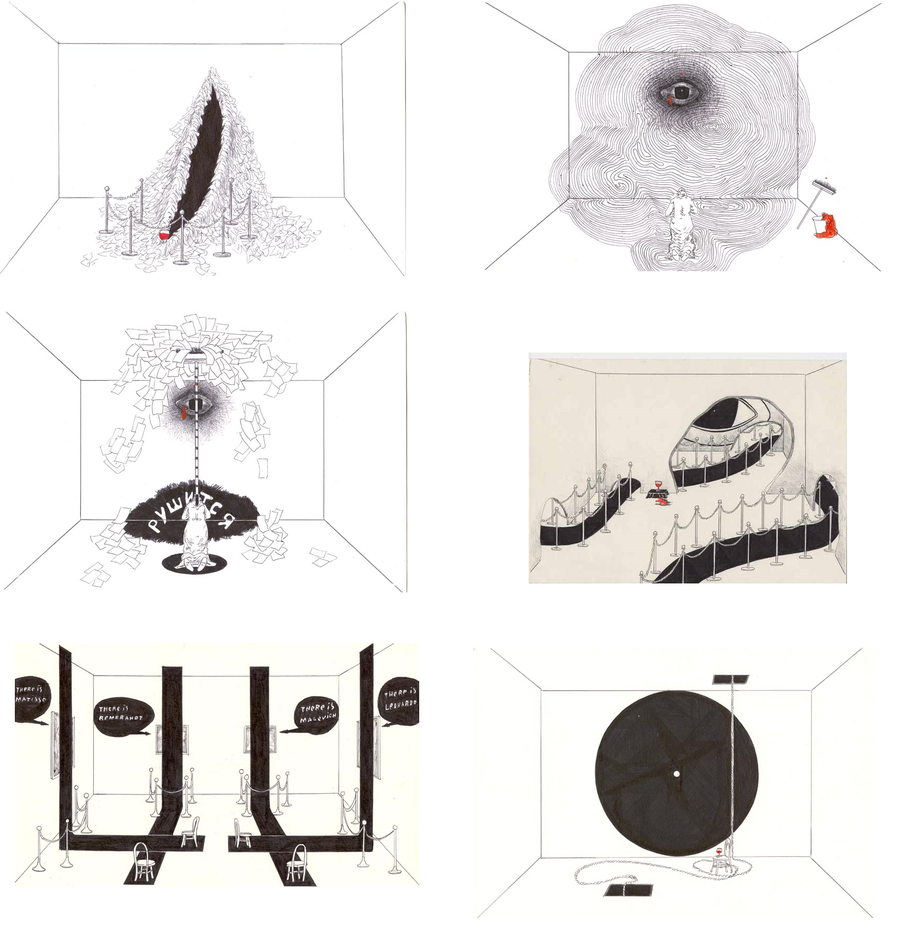

В серии эскизов Д. А.П. «Фантомы инсталляций» (2000-е) часто встречаются примеры сложно оформленных инсталляций: пространство в них разрывается и размывается, разрушается и вкладывается в другое, перекрывается черными полотнами и поглощается подобием «черных дыр».

Пригов отмечает, что любая инсталляция по природе есть фантом, ведь «до поры своего осуществления она пребывает в качестве эскиза, воображения, представления в голове художника», воображение которого может превосходить возможности физического пространства.

В отличие от ранних работ Дмитрия Александровича, фокус внимания здесь оказывается не на преодолении границ пространства, а на невозможность проекта вписаться в ограничения, диктуемые реальностью — то есть сама невозможность реализовать инсталляцию и оказывается здесь произведением.

Интересно, что в 2014 году, через семь лет после смерти Дмитрия Александровича, две «Фантомные инсталляции», вопреки его идее, были реализованы в выставочном пространстве во время ретроспективной его выставки. Одна — с коленопреклоненной уборщицей перед всевидящим Глазом, другая — с динозавром, который проходит через комнату. Комната меньше динозавра, она не вмещает его, он не может по ней передвигаться. Иллюстрируя трансгрессивный метод Дмитрия Александровича, кураторы преодолели заложенную автором невозможность и, совершенно в духе Пригова, осуществили неосуществимое.

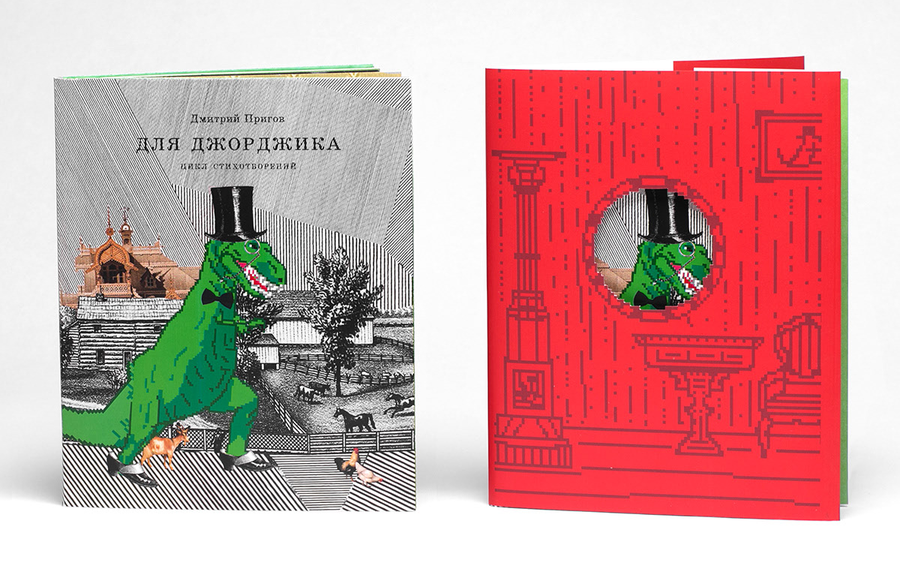

Культурные динозавры Дмитрия Александровича

Образ динозавра, кстати, вообще становится сквозным для позднего творчества Дмитрия Александровича. Именно на нём построена книга детских стихов «Для Джорджика», которую Пригов написал для своего внука: «Джорджик был готов воспринять любую информацию, лишь бы там присутствовал, либо просто был помянут Динозавр. — писал Пригов в предисловии к книге, — А я что? Я ничего. Мне что — трудно что ли? Вот и стало появляться это неубийственное чудище во всех классических текстах, произносимых мной наизусть на пределах наших лондонских, софийских и московских прогулок с внуком».

Из Пушкина

Мой Динозавр самых честных правил

Когда не в шутку занемог

Он уважать себя заставил

И лучше выдумать не мог

Его пример другим наука

Но боже мой, какая скука

С Динозавром сидеть и день и ночь

…

(и так далее)

или

Из Пастернака

Гул затих, Динозавр вышел на подмостки

Прислонясь к дверному косяку

Динозавр ловит в далеких отголосках

Что случится на его веку.

На него наставлен сумрак ночи

Тысячью биноклей на оси

…

(и так далее)

Пригов «одетствляет» классические произведения, адаптирует их для внука — но при этом всю полноту художественного и комического эффекта всё равно оценит, скорее, взрослый читатель или слушатель.

Стремления «быть работником» и «быть Везде» в эпоху электронных технологий можно определять как стремление быть подобием компьютерного вируса: автоматизированная подмена определенных слов изменяет смысл произведения так же, как вирус по заданному алгоритму изменяет код программного обеспечения.

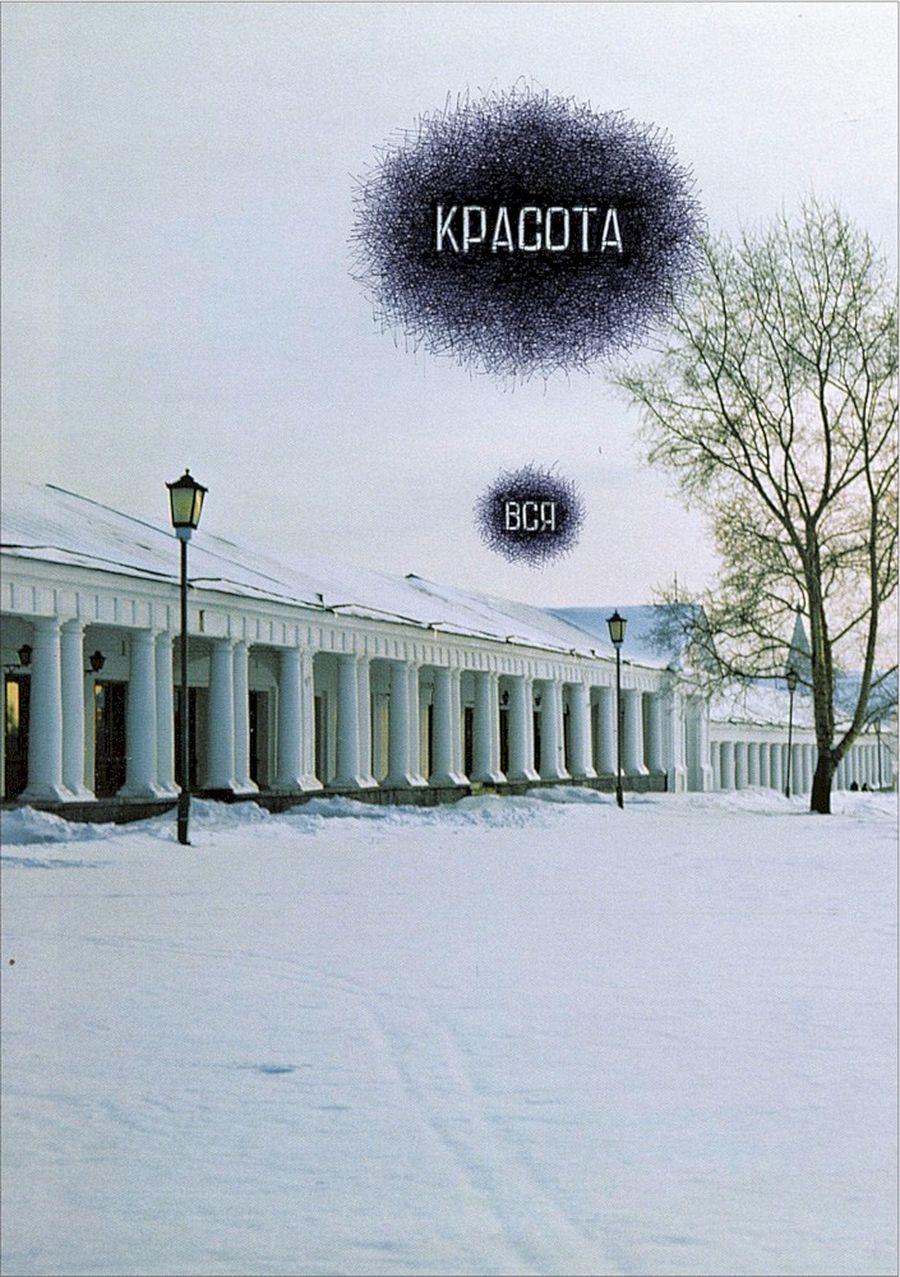

Ауротизация

По мнению Вальтера Беньямина, произведение искусства в эпоху развития технологий стало лишаться особой ауры: исчезло ощущение присутствия оригинала «здесь и сейчас», потерялась неопосредованность взаимодействия с художественным произведением — вместо этого зритель имеет дело с копиями и интерпретациями. В одной из поздних серий Дмитрий Александрович Пригов использует в качестве материала для работ репродукции картин и фотографий — художник наносит на них прямое сообщение. Вокруг слов («Истина Вся», «Красота Вся», «Popova», «Kruchenykh») Пригов изображает ауру — или зияние, которое прорывает буколические пейзажи репродукций.

Беньямин пишет о замене оригиналов репродукциями, Дмитрий Александрович Пригов делает обратное: превращает репродукции в оригиналы. Он показывает, как можно благодаря минимальному количеству средств вторгнуться в любое произведение и маркировать своё присутствие.

Наше всё

Надо сказать, что пушкинский дядя не есть явление чисто литературное. Он — Дядя с большой буквы. И даже больше — допушкинский Дядя, сверхпушкинский Дядя, внепушкинский сверхДядя, во времена Пушкина объявившийся как Дядя русского литературного языка

Д. А. Пригов. Предуведомление к «Азбуке8»

«Pushkin Master» — это металитературный, акустический проект Дмитрия Александровича, в котором автор исполняет первые две строфы «Евгения Онегина» в пяти традиционных манерах: буддийской, православной, мусульманской, китайской и африканской. Декларативно следуя Пушкинскому тексту, в своём саунд-перформансе Пригов преломляет и изменяет его до неузнаваемости.

Пригов называл первую строфу пушкинского романа «мантрой русской высокой культуры», чем-то, имеющим в меньшей степени отношение к литературе и языку и в большей — к психологическому, духовному воздействию. «Pushkin Master» — это своеобразный опыт выпадения из языка: обращение к разным формам исполнения превращает пушкинские строки в метатекст, оторванный от ткани русского языка. Преодолевая язык, Дмитрий Александрович Пригов делает главный пушкинский текст доступным для представителей иноязычных культур непосредственно, без необходимости перевода, как бы ставя под сомнение коммуникативную функцию языка.

Фигура Пушкина важна как своеобразный образец и ориентир для социокультурных стратегий Дмитрия Александровича Пригова:

Внимательно коль приглядеться сегодня,

Увидишь, что Пушкин, который певец,

Пожалуй, скорее что бог плодородья

И стад охранитель, и народа отец.

«Александр Сергеевич Пушкин» — это проект, который победил, и стал «нашим всем», портретом в кабинете литературы, героем анекдотов и даже тем полубожеством, которое, согласно расхожему выражению, должно сделать всё, что мы не доделали («Кто за тебя это делать будет, Пушкин?»). Персонаж Дмитрия Александровича Пригова наследует этому литературоцентричному русскому мифу о поэте как фигуре по природе трансгрессивной, преодолевающей границы ремесла («Поэт в России больше, чем поэт»), но и более того: вступает с ним в прямую конкуренцию. «Дмитрий Александрович Пригов» — проект по созданию «нашего всего» в пробирке, выстраивание мифа о поэте, чей гений проходит через все, подчиняет себе все сферы человеческой деятельности, а не только культуры и искусства, и даже способен, как его Милицанер, преодолеть смерть.

В 2007 году Пригов должен был участвовать в акции группы «Война» под названием «Война занимается только неквалифицированным трудом». Акционисты собирались посадить Дмитрия Александровича в деревянный шкаф и занести его на 22 этаж общежития МГУ. При этом Пригов должен был читать свои стихи. Но проект так и не был осуществлен — за день до акции Пригов попал в больницу с инфарктом, а спустя неделю умер.

«На меня нахлынул какой-то мистический ужас, — говорил участник „Войны“, филолог Алексей Плуцер-Сарно, — потому что группа „Война“ предложила поэту именно его символическое ВОЗНЕСЕНИЕ НА НЕБО. Подобно тому, как при жизни вознесся на небо библейский пророк Элиягу. Группа предложила поэту „вознестись“, и он согласился. Для „Войны“ же это был, по словам Дмитрия Александровича Пригова, „подвиг труда души и духа“. Для поэта — вознесение и освобождение из „тюрьмы“ жизни, попытка вырваться из всего советского, железного, запертого и запретного, символическое его освобождение от кошмара Реальности, от безысходности фантазматического щита Воображаемого». Во время отпевания поэта в Храме Святителя Николая в Толмачах, который является частью Третьяковской галереи, именно участники «Войны» несли гроб с телом Пригова, таким образом как бы завершив задуманный перформанс.