Августовские события 1991 года Александра Свиридова встретила в Москве — сначала в кругу друзей, отмечавших ее день рождения, потом — в окружении людей, следующих с ней за танковой колонной, сидевших у костров при Белом доме. В несколько дней вложился и день ее рождения, и день рождения ее сына, отдыхавшего на юге, но видевшего маму по телевизору. Родилась ли в эти дни и новая Россия? Избавилась ли она от пуповины, связывавшей ее с СССР, не заразилась ли чем ненароком — большой вопрос. Как и тот, почему участники этой истории, в итоге, оказались не там, где намеревались быть: свободная Россия Ельцина — в прошлом, Александра — в Америке.

18 августа 1991 мне исполнялось сорок. Я привычно сидела за машинкой и достукивала последние страницы детектива: в Москве впервые был взят в заложники западный бизнесмен, за жизнь которого бандиты требовали выкуп, и возлюбленная бизнесмена выиграла битву. Я была увлечена материалом, предполагая, что завтра это преступление, известное на Западе как «киднеппинг», войдет в моду в «новой» России. «Исповедь содержанки» назывался сценарий для одной из первых не-государственных киностудий. Фильм потом вышел. Плохой. Но в те дни я сидела у открытого окна на Речном вокзале и стучала так, что слышно было во дворе, где играли соседские дети. Сын был на Черном море с мамой.

— Инструкция к детскому конструктору «Сделай сам»… — шутила я, предчувствуя начало новой эры в стране, клане бандитов и клане ментов. То, что скоро одних нельзя будет отличить от других, а те, кто консультировал меня, станут вторыми лицами государства, я предположить не могла. Точка в сценарии отдалялась, но позвонила любимая подруга Неля Пащенко и напомнила, что мне сегодня сорок и все уже — «по традиции» — празднуют это событие у нее в доме.

— Мы тут с Иркой пьем за тебя. Захочешь — присоединяйся, — под общих смех закончила она.

История повторялась не в первый раз: то на студии Горького у Инны Туманян худсовет тянулся до ночи в 1989-м, то в 1990-м я забыла часы и дни — монтировала фильм о Варламе Шаламове. Доверия ко мне не было, а потому друзья выслали ко мне моего крестника — он постучал в дверь в сумерках. Я умылась, мы выскочили на Ленинградку, поймали такси, и где-то в районе Динамо у нас над головой громыхнул салют и по небу рассыпались пузырьки фейерверка.

— Чего это они? — удивился водитель.

— В честь меня, — пошутила я.

Был День Военно-Воздушного флота. Салют громыхал, пока машина мчалась через центр — по Ленинградке до Кремля и оттуда — на Ленинский.

Нелька жила на площади Гагарина в угловом доме с магазином «Ткани» внизу, с окнами на Ленинский. Мы славно посидели небольшой компанией до рассвета, и с первыми птицами свалились, кто где. Едва я задремала, как меня принялась тормошить Нелька: «Горбачева скинули! Вставай!» Для Нельки он был не только Генсеком, а еще однокашником по МГУ, который успел, будучи комсоргом, сделать ей что-то хорошее. За ней числилась какая-то провинность, за которую ей вынесли выговор на комсомольском собрании с занесением в личное дело, а комсорг Миша поговорил с ней и выговор снял.

Впервые в жизни у меня мелкой дрожью затряслись руки. Дело было не в Горбачеве, а в том, что я шкурой чуяла смуту. В марте, когда Горбачев вынудил парламент проголосовать за Янаева, я объясняла той же Нельке, в чем смысл этой ничтожной кандидатуры: такой аморфный человек нужен был только тем, кто намерен взять власть: автоматически при отречении президента, власть переходит к вице-президенту. Я тыкала пальцем в экран телевизора и говорила:

— Смотрите внимательно, кто проводит эту кандидатуру: они и есть заинтересованные лица.

Теперь все начинало идти по моему сценарию…

В приемнике попискивала через шумы новорожденная радиостанция «Эхо Москвы». Шел репортаж о том, что Горбачев неизвестно где и неизвестно, жив ли. Диктор говорил, что в любой момент их могут отключить, так как уже по телевизору зачитывают обращение ГКЧП. Уродливая аббревиатура резала слух. Мы перебежали к телевизору. Я пыталась унять дрожь.

— Чаю! — скомандовала я сыну Нельки, рыжему Мишке.

Рыжий пошел ставить чайник.

— Может, лучше водочки? — участливо спросила Нелька.

— Так… — взяла я голову в руки. — Первое… — и потянулась к телефону, не очень зная, что будет второе.

Я принялась набирать Украину, где у мамы гостил третьекласник сын. Связи не было. Я позвонила на междугороднюю станцию и спросила, что происходит. Мне ответили, что межгород отключен.

— Это серьезно, — диагностировала я. — Но не очень: значит, заварушка пока только в масштабах Москвы. Так, Рыжий… — импровизировала я на ходу, — бежишь к тому другу, у которого ловится Си-Эн-Эн. Смотришь и докладываешь, что они знают. Задача номер один — понять, где Ельцин. Горбачев — уже не важно. Может, это вообще его игры…

— Понял, — сказал Рыжий, и все как-то повеселели, когда я стала отдавать команды. Тут-то за окном и послышался странный гул…

— Тихо! — заорала я, не веря своим ушам.

Бросилась к окну. По Ленинскому проспекту ползли танки… Кто-то повис на мне сзади, чтобы я не вывалилась с восьмого этажа. Гул нарастал, а когда появилась танковая колонна, я заорала из окна: — Ура-а!

Друзья смотрели на меня с ужасом.

— Думаете я сошла с ума? Хрен вам, — я выпростала вперед руки: — Смотрите!

Дрожи как не бывало.

— Мне надоело ждать, когда они, наконец, покажут свое истинное лицо.

Танки гремели по проспекту. Я успокоилась. Я поняла, что надо делать.

— Так… Ты и ты — ушли, — ткнула я пальцем в Рыжего и своего крестника. Мальчишки пошли к выходу.

— Дай попрощаемся, — сказал мой крестник Илья.

— Ты что? — возмутилась я. — Они нас не возьмут!..

— Именно поэтому…

Мы обнялись, и мальчики отправились: Рыжий — смотреть Си-Эн-Эн, а Илья — на вокзал выяснять, ходят ли поезда и электрички.

— Вспомни всех, у кого окна выходят на другие шоссе. Звони и выясняй — танки идут или нет, — сказала я Нельке. — Если нет — пусть звонят, когда появятся…

Нелька села к телефону.

Через несколько минут со всех шоссе нам доложили, что танки под окнами. «Эхо Москвы» успело крикнуть «Нас отключают» и замолчало.

— Вспоминай всех врачей, — диктовала я Нельке. — Звонишь и спрашиваешь, было ли вчера указание освободить стационары.

— Что это нам дает? — строго спросила математик Нелька.

— Мы поймем — это спонтанно, или была подготовительная работа…

Нелька согласно кивнула и набрала первым своего бывшего мужа — известного хирурга Юлика Крелина.

— Нет! — радостно выпалила она, положив трубку.

— Это уже что-то… Значит, эти козлы — военные — сами решили…

Танки ползли и ползли. Казалось, им не будет конца. Дикторы телевидения зачитывали снова и снова рассказы ГКЧП о том, сколько кому дадут соток…

Я набрала телефон своей приятельницы — завотделением в Первой Градской. Узнала то же самое: стационары никто не освобождал. Но что было неожиданным — больные на карачках подползали к окнам и ликовали при виде танков, как сказала она. Оказывается, многие радовались, что, наконец, нашлись люди, которые сейчас наведут порядок…

— Где Ельцин? — стучала я кулаком по колену.

В это время позвонил Рыжий — доложил, что Си-Эн-Эн дает репортаж: живой и трезвый Ельцин стоит на танке у Белого дома и призывает не подчиняться указаниям ГКЧП, призывает к забастовке и зовет к Белому дому.

В Москве начинался Вильнюсский сценарий…

Дальше были мелкие жесты: я кому-то звонила, выясняла, есть ли ксероксы — печатать обращение Ельцина. Помню, как радовались мои товарищи, когда нужно было делать что-то простое и понятное. Потом я вышла на солнечный Ленинский проспект и пошла вместе с танками. Они шли — и я шла. Они остановились — и я остановилась. Уже у Боровицких ворот. Не знаю, как мне удавалось идти так быстро, легко, не уставая, но это — было. Я подошла к первому же танкисту, выбравшемуся на броню. Изучила значок Таманской дивизии на борту и уточнила у солдата, действительно ли они таманцы. Солдат неохотно кивнул. Я задавала еще какие-то вопросы: когда их подняли, когда они легли, какой у них приказ, но парень ответов внятных не давал, и я готова была бы поверить, что это «военная тайна», если бы не растерянность в глазах. Видно было, что он готов расспрашивать меня так же, как я — его.

Я вышла к Манежу. Еще у каких-то солдат на танке спросила, есть ли у них боекомплект, и кто-то хотел меня послать, но кто-то другой крикнул, что нет у них ничего. Я поняла, что я не знаю, верить им или нет, а потому перестала спрашивать.

Дальше были какие-то импровизированные митинги на ступенях гостиницы «Москва». Я плохо вслушивалась — все была какая-то ерунда. Народ прогуливался, изучая танки, как динозавров… Иностранцы фотографировались на фоне этого страшного железа. Было странно, почему все здесь, а не идут к Белому дому, как призывал Ельцин. Но спросить об этом было некого, кроме себя, а потому я решила идти на Пресню по Калининскому проспекту. И пошла. По стороне старого здания МГУ. И в это время взревели несколько двигателей: танки тронулись… Тем же путем, что и я — между Манежем и Университетом.

Тут-то у меня сдали нервы: слезы хлынули, застилая горизонт.

Я сошла с тротуара и пошла рядом с гусеницей танка — впервые в жизни не только публично рыдая, но еще и не стыдясь слез. Я шла и оплакивала собственную никчемность и бездарность: что вот — настал час, когда на мой век выпало совершить поступок, а я иду и не совершаю: не могу ни броситься под танк, ни остановить его, сунув в колесо палку…

Много лет занимаясь изучением лагерей — сталинских и нацистских, — я задавала в воздух один вопрос: почему узники не сопротивлялись, не пытались бежать, не пытались восстать, почему шли на убой, как скот, и не выпросили себе хотя бы пулю, чтобы умереть по-людски. И вот — я вошла в ситуацию, в которой сама становилась «ОНИ». И вдруг ясно увидела перед собой голубые глаза моего сына, который будет теперь жить при фашистах, и однажды спросит, что делала я в момент, когда ОНИ шли на танках к власти, и поняла, что сдохну со стыда. Я остановилась. Танк магическим образом остановился тоже… Я подняла глаза, залитые слезами до слепоты. И увидела чудо: перед танком стояла маленькая жидкая группа людей! Я заплакала еще отчаяннее и, преодолевая животный страх, на полусогнутых прошла и встала в затылок этой группе из четырех-пяти человек. Маленький рюкзачок с тонкой рукописью болтался у меня на спине. Я стояла и осознавала, что первый шаг МНОЮ сделан: я сошла на дорогу. Теперь главное — устоять, когда тронется танк. Не шелохнуться, и тогда…

В душе поднялась странная пьянящая радость правильно принятого решения: пусть танк прокатится по мне, но мне не будет стыдно перед сыном. Даже если ОНИ, эти уроды, придут к власти — моя совесть чиста: там, на облаке, я буду знать, что сделала все, что было в моих силах. Дала им убить меня, а уж потом прийти к власти! «Через мой труп», — как мы роняли небрежно через плечо. И эта радость — пусть с облачка, но честно смотреть в глаза сыну, охватила душу, вытесняя страх, и слезы высохли. Я посмотрела на морду урчащего танка и последняя печальная мысль о том, что сын вырастет сиротой, отлетела. Тело стало моим — подтянутым, спортивным, а я — собой: ненавидящей этих сук…

«Клянусь до самой смерти мстить этим подлым сукам»… — всплыла любимая строка Шаламова. Начиналась ДРУГАЯ жизнь: жизнь после жизни.

А на броню тем временем вылез взмокший молодой танкист. Присел на корточках и совершенно по-домашнему сказал людям, что он не хочет ехать на Пресню, но у него — приказ. И он просит нас расступиться и дать ему проехать. Что он клянется, что не будет стрелять в Ельцина, так как он сам за него голосовал, но — надо выполнять приказ. Я смотрела ему в глаза и ничего не видела перед собой, кроме его глаз. Глаза не врали.

— Я не буду стрелять, — повторил он. — Кто не верит — полезай на броню, поехали со мной.

Я вскинула руку, шагнула вперед и подала ему руку…

Он протянул свою, свесившись с танка. Я поставила ногу на дрожащую гусеницу танка, подтянулась и оказалась наверху. Села на броню, нашла за что уцепиться рукой. Ногу поставила на верхний край фары — уперевшись для надежности, — и только тогда — подняла глаза.

Счастье, которое тогда вошло в душу, по сей день остается одним из самых мощных приливов в памяти. Ни с чем не сравнимое счастье: вся дорога — сколько хватало глаз — была заполнена людьми! Одни круглые головы, как биллиардные шары, были теперь перед танком. Это была победа: нашлись люди, которые сделали тот же выбор, что и я. Их было много. Они стояли молча, плотно друг к другу, и не было силы, которая могла бы заставить их отступить.

Рабство кончилось! Если даже все они выбрали погибнуть под этими танками — это уже был тот поступок, которого я ждала от всех лагерников всех времен во всех зонах. Сбылось: стадо перестало быть стадом и не желало покорно брести на убой.

В открытой крышке люка я увидела стриженную голову солдата-водителя и положила ладонь на его макушку. Осторожно погладив, сказала: — Только не шевелись. Там — люди! Не дай Бог двинешься — ты их передавишь.

Я была уверена, что ему из танка не видно, что происходит на улице.

Макушка безмолвствовала. А моя рука замерла, потрясенная тем, что макушка танкиста наощупь была такой же, как у моего сына… Это не вмещало сознание: страшные железные танки, от ненависти к которым заходилось сердце, оказывались набитыми внутри живыми теплыми мальчишками. Я убрала ладонь, и он запрокинул голову — маленький растерянный солдатик… Безымянная пешка в страшной игре ополоумевших дебилов. Я медленно поднялась, все-таки опасаясь, что танк может тронуться и я грохнусь, потеряв равновесие, и крикнула в это море голов:

— Что же вы стоите, если вам сказали «полезайте»? Давайте все сюда! Мы должны им мешать! Тогда они не смогут выполнить приказ!

Танк в мгновение ока оказался облепленным людьми. Я кричала кому-то, стоящему внизу с фотоаппаратами, чтобы они снимали. Народ радостно подчинялся, как подчиняется всегда, когда находится один, берущий на себя ответственность.

И тут из здания Манежа высыпали на дорогу группой — даже не знаю кто… Огромные рослые мужики, увешанные невиданной амуницией, делавшей их похожими на роботов. Двухметровые, со строгими глазами и точными несуетными жестами тех, кто знает, как надо. Они слаженно прошли сквозь толпу, разрезая ее телами, как воду, и облепив танк — человека по четыре с обеих сторон, — принялись срывать людей с танка, как налипший репей с шерсти пса. Я видела, как слетали на дорогу люди, не оказывая сопротивления, и холодное бешенство двухметровых передалось мне, как инфекция. Я сказала себе, что не позволю ИМ поступить так же со мной: я — не репейник. И помню потрясение: моя внятная мысль была «запеленгована», ибо я осталась на танке одна. Они все отступили на шаг и один, «старшой», встретился со мной глазами. Щелкнув каблуками, как гусар на балу, он галантно ПОДАЛ мне руку — ладонью вверх, словно приглашая на тур вальса. Хорошо артикулируя, сказал:

— Позвольте вам предложить руку. Я приняла приглашение, и меня единственную не сбросили, а бережно спустили с танка на асфальт.

Внутри стало пусто и безнадежно. Людей перед танком не было. Танк двинулся. Рывком подался вперед, потом сдал назад. В толпе раздался визг. Танк снова дернулся и — у него свалилась гусеница! Хохот от нервного напряжения охватил людей вокруг. Кто-то из экипированных «марсиан» выругался, и, подойдя к танку с двух сторон — человек по десять с каждой — они сдвинули танк поближе к ступеням Манежа, освобождая дорогу другим танкам, которые двинулись на Пресню…

Я побежала туда же. Начинались сумерки.

Дальше было много чего в те три дня и три ночи, когда ждали у костров под дождем, когда вернут Горбачева из Фороса. В кругу знакомых и приятелей из московских театров, редакций газет и журналов, со всех киностудий. Это чистая правда, что у Белого дома в те дни был не народ, а интеллигенция. Народ, правда, тоже был. Много народа. Таскали арматуру и камни, строили баррикады. У каждого был свой костер и свои стихи в ночи, но, в общем, — все было общее. Те, кто были, — помнят каждый своё.

Осталось в памяти, как моя приятельница тех лет, пережившая путч 1973-го в Чили, где служил геологом ее муж, постояла на площади, оглядела танки, и уверенно сказала:

— Это не путч. Я видела путч.

И рассказала, как в Чили шли танки — жестко и деловито. Она едва успела выскочить из машины, и гусеницы смяли ее, как пивную банку. Она жила неподалеку на Пресне, и мы ушли к ней на несколько часов — переодеться, выпить чаю, вздремнуть. Телефон неожиданно соединил с Украиной, и я услышала голос мамы и сына.

— Я тебя видел, ты бежала перед танком! — закричал сын.

— Где ты мог это видеть?

— По телевизору! Мне страшно, мама!

Я принялась успокаивать его и уверять, что он обознался. Он не поверил, но немного угомонился.

Ночью читали стихи у костров, и я впервые рассказывала про Шаламова, про свой закрытый фильм. И читала его «Славянскую клятву», которая начиналась словами «Клянусь до самой смерти мстить этим подлым сукам, чью гнусную науку я до конца постиг»… И актеры принялись повторять за мной слова, заучивая и запоминая. А потом разошлись в разные стороны — к другим кострам, — чтобы там прочитать эти стихи, которых никто о ту пору не знал…

У одного из костров мы услышали рассказ о какой-то решительной девке, которая взобралась на головной танк и остановила танковую колонну… И была она такая-такая-и-такая… Я впервые воочию наблюдала, как рождается миф о Диане-Воительнице. Одернуть рассказчика, сказать, что это была я, и что мне предложили руку танкисты, не позволила моя приятельница.

— Не надо их разочаровывать, — усмехнулась она. И добавила: — Да вам и не поверят.

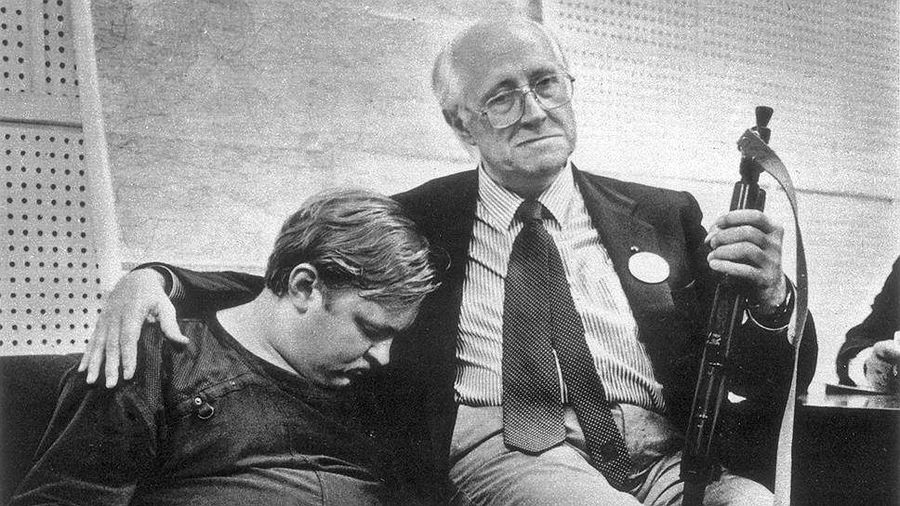

Помню, как утром прекрасная актриса после проливного дождя шла утром и стучала в броню танков — подавала мальчикам белье своего сына и мужа, чтобы переоделись они в сухое. Помню, как Глеб Якунин решил выйти к танкам навстречу — к тем, что стояли колонной со стороны гостиницы «Украина». Маленький, нахохлившийся, как скворец, он принял чей-то детский плащик, что набросили ему на плечи, и пошел. Договариваться с танкистами, чтобы не стреляли. Либо — стреляли в него сначала, а потом — во всех остальных…

До слез проняло, когда в ночь из дождя и тумана, усталости, сырости и зыбкости ситуации, вдруг прокашлялся с балкона динамик и знакомый слегка шепелявящий голос произнес:

— Я люблю вас!..

А дальше прозвучало, что это Ростропович.

— Даже Галя не знает, что я здесь! — похвастался он. И коротко рассказал, как услышал о том, что происходит в Москве, и пошел в аэропорт, по-моему, в Париже. Вылетел и через пару часов приземлился в Москве. Никто его не остановил в аэропорту, так как никто там не знал, что можно, а что нельзя. Великий изгнанник прошел в Белый дом через стену людей и встал на сторону повстанцев.

— Мы спасены, — сказала кому-то я. — Кто на себя возьмет кровь Ростроповича? Никто!..

И настала последняя ночь. В полночь я отошла от своего костра, чтобы побыть наедине с собой: в эту минуту — в ночь с 21 на 22 августа был день и час рождения моего сына. И я хотела эту минуту постоять под небом одна. И постояла. А когда минута истекла, на площади раздалось громовое «ура». Это было так же нелепо, как праздничный салют в мой день рождения. Я побежала назад к костру. Услышала, как Иван Силаев сказал в микрофон: «Мы привезли президента». И поняла, что биография Горбачева закончена: мне лично не нужен президент, которого, как мешок, можно увезти, а можно привезти.

— Он сам должен был выйти к нам и сказать «спасибо», — сказала я приятелям.

Не разделяя общего ликования, я потащилась домой, так причудливо отметив два дня рождения. Жуть на Садовом кольце, где погибли под танками трое парней, осталась для меня за кадром.

Только на следующий день на трибуне — на балконе Белого дома — я услышала, как Ельцин сказал «Простите меня, что я не уберег ваших сыновей»… Помню, как театрально прикрывал Ельцина Бурбулис. Как Никита Михалков суетливо метался в тылу у Ельцина в надежде, что ему дадут приложиться к микрофону, но Бурбулис оттер его. Помню, как расступалось человеческое море на площади, пропуская Елену Боннер. Как она ровным голосом сказала в микрофон, что мы не быдло, введя это слово в обиход на долгие годы. Что мы сами разберемся с Горбачевым…

Все было другим: и Москва, и лица прохожих, и я сама. Дать определение этой «инакости» я не берусь и сейчас, но мир — перевернулся. Жизнь предстояла другая отныне. Мы все: и те, кто участвовали — как я, и те, кто не участвовали — как моя соседка по коммуналке, были разделены отныне. И две России в каждом вагоне метро смотрели друг другу в глаза, по слову Ахматовой…

Я отмылась, немного поспала, и ощущение, что надо что-то делать, снова повлекло к телефону. Я позвонила на радио своей знакомой Алине Селикашвили и попросила час прямого эфира. «Приезжай», — сказала Алина, за что я ей благодарна на всю жизнь. Потому что это был второй шаг, который мне необходимо было сделать, чтобы честно смотреть сыну в глаза.

В коридорах «Останкино», откуда вещало «Радио России», было пустынно. Автоматчики стояли при входе в коридор, откуда шел эфир.

— Одну в студии я оставить тебя не могу. Поэтому скажи мне в двух словах, о чем ты собираешься говорить, и мы построим это, как интервью. Идет? — спросила Алина.

— Да, — кивнула я, хотя меня это не устраивало, но другого выхода не было.

В горле комом стоял текст, который, по сути, был ни чем иным, как обращением к нации. Что-то похожее на сталинское «Дорогие соотечественники»…

Не было прихоти «хочу в эфир!» — было долженствование: «я должна». «Должна» — кому? Ясно, что себе. Я знала, что, не сказав ЭТО, не смогу жить с чистой совестью.

— Представь меня как профессионального драматурга. И спроси о законах классической драматургии, а я расскажу — по Аристотелю! — про завязку, кульминацию, развязку, и объясню, что «ура» на площади — это ошибка. Радоваться нечему. Это — не развязка. Развязка — впереди, и какой она будет, зависит сегодня от того, что мы успеем сделать.

— А если это не развязка, то что? — заинтересованно спросила Алина.

— Это начало кульминации… Ты что, хочешь начать интервью здесь?

— Нет, — сказала Алина, докуривая. — А ты знаешь, что надо делать? — с легким ароматом недоверия спросила она.

— Да, — с полной ответственностью сказала я.

— Пошли, — решительно кивнула Алина и неожиданно просительно заглянула в глаза. — Только не трогай Горбачева… С ним еще ничего не ясно.

— Кому? — встала я на дыбы.

— И тебе тоже. Сейчас только кажется, что все ясно… Он завтра выйдет сам… А все остальное — говори. Только — пожалуйста! — очень аккуратно…

Мы вошли в студию. Я сдавленным горлом отмеривала слова, старательно следя за тем, чтобы не сорваться в фальцет ненависти или не скатиться в дидактику и менторство. Бережно — кирпич к кирпичу — складывала я стену текста о том, что в Москве раскручивали Вильнюсский сценарий, но он не прошел: массовка отказалась от роли статиста и вышла на авансцену. Темы Горбачева коснулась, обсудив его в качестве персонажа разыгрываемой пьесы, в котором меня смущало одно обстоятельство: при любой развязке: победит ГКЧП или проиграет, он — единственный персонаж — оставался тем же, каким был в завязке: президентом СССР.

— Так не может быть по законам классической драматургии, — сказала я с полной ответственностью за свои слова. — Характер для того и загоняется в предлагаемые обстоятельства, чтобы трансформироваться и на выходе не быть равным тому, что было на входе… Даже если герой пьесы труп, он претерпевает изменения, но не психологические, а типологические: по принципу характеров античности: Эдип не меняется — он статичен, но динамика идет за счет системы ОБНАРУЖЕНИЯ: он обнаруживает, что сам убил отца и женат на матери. С Горбачевым не обнаруживалось ни психологических, ни типологических перемен.

Тогда трудно было предположить, что он сам скажет, что никогда ничего не скажет… Но он меня мало интересовал на самом деле. Я проговорила то, ради чего пришла. Что сценарий дальнейшего развития событий в принципе ясен, но излагать я его не хочу, ибо он — худой. Я знаю, что надо немедленно сделать, чтобы прийти к хорошему варианту и сценария, и развязки. Я принесла рецепт.

— Что же? — спросила с искренней заинтересованностью Алина.

— Нужно немедленно объявить и поставить вне закона три государственных института: КГБ, КПСС и военно-промышленный комплекс. Предать их суду, но не советскому, а международному трибуналу, так как только по приговору международного трибунала, который признает их государственными преступниками, могут быть открыты и преданы огласке тайны вкладов этих организаций в зарубежных банках. Которые должны быть арестованы и национализированы. Что в одночасье сделает Россию и свободной, и богатой…

Даже сегодня мне трудно смеяться над собственным идеализмом тех дней, ночей, часов, потому что и сегодня я уверена, что все это можно было сделать, но никто не стал. Я плохо понимала тогда, что любое «благо народа» приводится в действие группой людей, которые неизбежно оказываются слабы при виде тех богатств, которыми надлежит распорядиться в пользу других…

Эфир шел ровно час. Когда мы вышли из студии и рванули на лестницу курить, на Алину набросилась толпа ее коллег:

— Что это за человек у тебя? Где ты его взяла?

— Вот, — Алина с гордостью ткнула в меня пальцем.

Все развернулись ко мне, кто-то подал спичку. В глазах была смесь восхищения и опаски: иметь со мной дело никто из них не хотел…

Нас еще поздравляли с эфиром, когда кто-то выбежал на лестницу с криком: «ТАНКИ!»

— Ну ты даешь! — с ужасом посмотрела на меня Алина, уверенная, что танки идут штурмовать «Радио России».

Грохот и лязг нарастал за звуконепроницаемыми стеклами Останкино. Мы прильнули к окнам. Фары высветили проспект Королева, колонна подошла вплотную, но, не сбавляя скорости, свернула в сторону Окружной дороги… Армия оставляла город.

Дальше были тяжкие дни августа: явление Горбачева народу, похороны погибших, бездарное присвоение погибшим звания Героев Советского Союза. Казалось, что Горбачев лишился остатков разума. Ельцин, напротив, говорил человеческим языком: «Простите меня, вашего Президента, что я не смог уберечь ваших сыновей». У костров на Пресне жгли поминальные свечи. Я сидела дома. Телефон звонил новыми голосами людей, встреченных у костров. К вечеру следующего дня позвонила коллега из «Союзинформкино», Яна Либерис.

— Я слышала вас в эфире. Что вы имели в виду, когда говорили о тайных вкладах КГБ, КПСС и ВПК? — без вводных приветствий строго спросила она.

— То, что в эти самые дни деньги должны были перебрасываться со счетов на счета, когда стало ясно, что ГКЧП терпит поражение.

— У вас есть сценарий?

— Да, — неуверенно сказала я. — Думаю, что есть счета предприятий.

— Это называется «юридическое лицо», — деловито подсказала Яна.

–…и они должны были переводить деньги на конкретных людей.

— Это «физическое лицо».

–…А эти люди вылетают за рубеж, снимают там деньги, полученные на их имя, и сносят их опять в общую кучку, — строила я предположения.

— Красиво!.. Значит, счета юридических лиц должны дробиться на счета физических лиц, да? — переводила с русского на русский Яна.

— Да…

— Кто и как, по-вашему, должен это делать?

Я закрыла глаза, пытаясь ясно представить себе кадр, как учил великий Габрилович: «Надо видеть перед собой экран, на котором уже идет твое кино, и просто записывать словами изображение».

— Как я вижу, это делает ОДИН человек. Только он знает эту тайну: на кого сколько он перевел. Это должен быть старый проверенный человек, которому доверяют…

— Кто этот человек? — строго и деловито уточняла Яна.

— Вы что, хотите, чтобы я назвала вам фамилию и должность?

— Если можете, — без тени иронии сказала Яна.

— Это старый партийный работник… Серый и незаметный… Что-то типа бухгалтера в ЦК КПСС.

— Хорошо, — сказала Яна и принялась диктовать мне номера телефонов депутатов Верховного Совета СССР. Велела каждому позвонить и, если не ответят, на автоответчик изложить мой концепт в виде вопроса избирателя.

Ранним утром следующего дня меня разбудил звонок той же Яны.

— Простите, я не могла не разбудить. Я звоню, чтоб сказать, что вы гениальный драматург: час назад упал со своего балкона и разбился насмерть начальник общего отдела ЦК товарища Кручина. То, что он на земле лежит чуть дальше, чем следует, никого не волнует…

— Жуть!

— Что теперь? — требовательно спросила она.

— Немедленно искать того, кто был на этом месте до него! Коллегу, — не задумываясь, сказала я.

Того, кто был до Кручины, опять нашли раньше нас: на следующий день он «упал» со своего балкона и тоже — насмерть. Трагедия становилась водевилем. В газете — чуть ли не в «Аргументах и фактах» — появился рисунок: маленький квадрат у стены дома обнесенный ленточкой, и на посту у квадрата стоит милиционер. Внизу подпись: «Под балконом не стоять»…

Было больно и смешно. «Они» — ненавистные коммунисты и аппаратчики, в луже собственной крови оказывались ЛЮДЬМИ. И — жертвами. Я даже корила себя за жалость к ним. Бодро сказать: «собаке — собачья смерть», как делали они на процессах, не поворачивался язык. Плюс я понимала, что если власть выбрала такой путь, то больше не будет ни арестов, ни политических процессов, ни политзаключенных — завтра меня точно так же выбросят с балкона…

Власть переходила к уголовщине. Спустя три дня после «победы» над ГКЧП. Стало ясно, что все пойдет по второму сценарию, который я не хотела озвучивать и даже сказала в эфире, почему: есть такая загадочная сила у сценария — как напишешь, так и будет. Теперь я знаю, что можно и не писать и не говорить: как построил сценарий — так и сложится…

Танки пометили наши дни рождения, ушли с улиц Москвы, но остались внутри меня. Я не знала, что законы сопромата требовали стать танком, если ты вставал грудь в грудь с ним, да еще намеревался оказать танку сопротивление. К началу учебного года прилетел с юга мой мальчик, и первого сентября пошел в школу. В первый же выходной я повела его на пепелище от наших костров на асфальте. Рассказала, как думала о нем, как прощалась с ним, и как рада, что мы все остались живы. Он испуганно слушал и молчал.

Десять лет спустя в Нью-Йорке киноархив США показал ленту французского режиссера Криса Маркера «Последний большевик». Фильм заканчивается кадрами Москвы августа 1991-го. Цепочки людей поперек Калининского проспекта выстраиваются перед танками… Танки еще далеко и трем мальчикам, которых намотает на гусеницы, еще жить целый день до вечера. Я не узнала себя, но сын закричал «Мама! — и указал на экран. — Я же говорил, что видел тебя по телевизору! А ты… А ты кричала, что я обознался».

Крыть было нечем. Да, я осталась там — на пленке — как муха в янтаре — в том «там и тогда». Орущая перед танком. Там остались и сами танки. Наш идеализм и цинизм, наши надежды. Ничего, кроме горечи утраченных возможностей, упущенного шанса не вызывают эти кадры, когда я смотрю на них сегодня. Одна отрада: мы живы. Вдали от России, вдали от Москвы, вдали от тех, кто способен вывести танки против безоружных своих граждан. И, как учили, смиренно склоняю выю: «Да будет воля Твоя, Господи, а не моя…»