Елена Костюченко — экс-спецкор «Новой газеты», писавшая громкие расследования о деле Pussy Riot, массовом убийстве в Кущевской, о репрессиях против ЛГБТ-сообщества и освещавшая с места событий боевые действия в Донбассе и вторжение в Украину. В новой книге «Моя любимая страна» журналистка, основываясь на личных наблюдениях и воспоминаниях, рассказывает, как за последнее десятилетие Россия медленно сползала в войну и «в стране потихонечку наступал фашизм».

Дискурс публикует главу из книги Елены Костюченко о жизни между командировками на оккупированные территории и ремонтом квартиры на окраине Москвы, проигранных судах против сноса только что обретенного дома, о беспомощности перед государством и судьбах разных поколений, в которых отражается трагическая история страны.

Я не помню, какая квартира это была. Наверное, где-то пятидесятая. Никакого солнца, была почти ночь. Хозяин впустил меня и остался в коридоре. Квартира была ничьей. Никто в ней не жил. Воздух пах сладкой пылью, потрескавшиеся обои, гремящий спотыкающийся паркет. Огромное окно. За окном красное небо обнимают длинные ветки лип, сияющая тишина, руины заброшки на другой стороне улицы.

Нет, никакие колокола не зазвонили. Но мне стало удивительно спокойно. Я до сих пор помню, что я чувствовала там.

Мама иногда говорит, что я сумасшедшая и не осознаю себя. Но я, конечно, знала, куда шла. Я выбрала, и не могла выбрать лучше. Просто какие-то вещи маме лучше не говорить.

Если бы я могла поговорить с мамой честно, я бы ей сказала вот что. Когда ты решаешь быть независимым журналистом в России, в твою жизнь приходят ограничения. Нельзя иметь личных врагов, давать взятки, лгать. Нельзя надолго ссориться с коллегами — то есть можно, но, если их не станет, боль останется навсегда. Ты на обочине журналистской тусовки, над тобой посмеиваются. В травоядные нулевые мы были городскими сумасшедшими, которые зачем-то пишут плохое про хорошую жизнь.

Когда Кремль начал закрывать одно независимое издание за другим, на нас смотрели как на сектантов, которые пытаются делать общенациональную газету в голом поле — вместо того, чтобы спасаться.

Но ты думаешь не о спасении, а вот о чем — что будет с твоими близкими, если ты окажешься в тюрьме, в беженстве, в могиле. И, конечно, деньги. Их мало или нет. К этому на самом деле можно привыкнуть, полстраны так и живет.

Поэтому я никогда не рассчитывала, что у меня будет дом.

Но однажды я выиграла две международные премии. А редакция добавила немного денег. А банк согласился рассмотреть ипотеку — пусть и под адский процент.

И я начала искать квартиру.

Это должна была быть самая дешевая квартира. Но она должна была быть той самой. Моя риелтор быстро отказалась от меня. Я ходила по самым хуевым районам и мечтала. Что если будет квартира, можно будет родить ребенка. Я представляла — вот родится дочь. Я завела тетрадку с принцессой на обложке и расписывала каждый вариант — плюсы, минусы, расстояние от метро, детский сад и школа, сторона света. Мне очень хотелось просыпаться от солнца.

И когда я почувствовала спокойствие, я достала телефон и открыла приложение компаса. Оказалось, что окна выходят на юго-восток.

Я купила эту квартиру.

Довольно скоро обнаружилось, что жить в ней нельзя — проводка была никакой. За проводкой потянулся ремонт. Ремонт делал Денис.

Я так и не поняла, почему он согласился. Его обычные клиенты — прокуроры и следователи, телеведущие и нефтяники. Я платила ему копейки, которые он не всегда брал. Он уходил зарабатывать на сторону и возвращался. Бесконечно штукатурил стены. Мы вместе курили. Он был православным националистом. Наверное, ему казалось, что лесбиянка из Новой газеты точно нуждается в помощи. Он был прав.

Я ездила работать на Донбасс, моя первая война. Между командировками я искала плитку, краску, выключатели. Строительные рынки и передовая, сантехника и противопехотные мины, трубы, трупы.

Денис никогда не спрашивал про войну, но, когда я уезжала, он ходил в церковь и просил благословения у священника. Денис говорил: «Постарайтесь, чтоб не убили. Такие красивые стены, вы будете тут очень счастливы». Денис был украинцем. Я русская, профессионально описывающая, как украинцы и русские убивают друг друга. Мы улучшали мир там, где могли, — в крохотной квартире на московской окраине.

Денис, между тем, стал нервничать. Он говорил, что в квартире есть что-то или кто-то. Приводил примеры потустороннего присутствия — синяя жидкость текла из-под ванной, стуки, пропала любимая кисть. Он собирал и предъявлял мне доказательства. Я тоже нервничала — вдруг Денис уйдет? Я тоже чувствовала чужое присутствие — не агрессивное, но постоянное. Я была уверена, что с призраком мы уживемся.

Где-то через год мы добрались до антресолей. Оказалось, что продавец поленился и ничего не выкинул. Мы нашли: обрезки кожи, деревянные молды, ножи и палку с резным наконечником, похожую на магический посох. «Здесь жил сапожник», — заключил Денис.

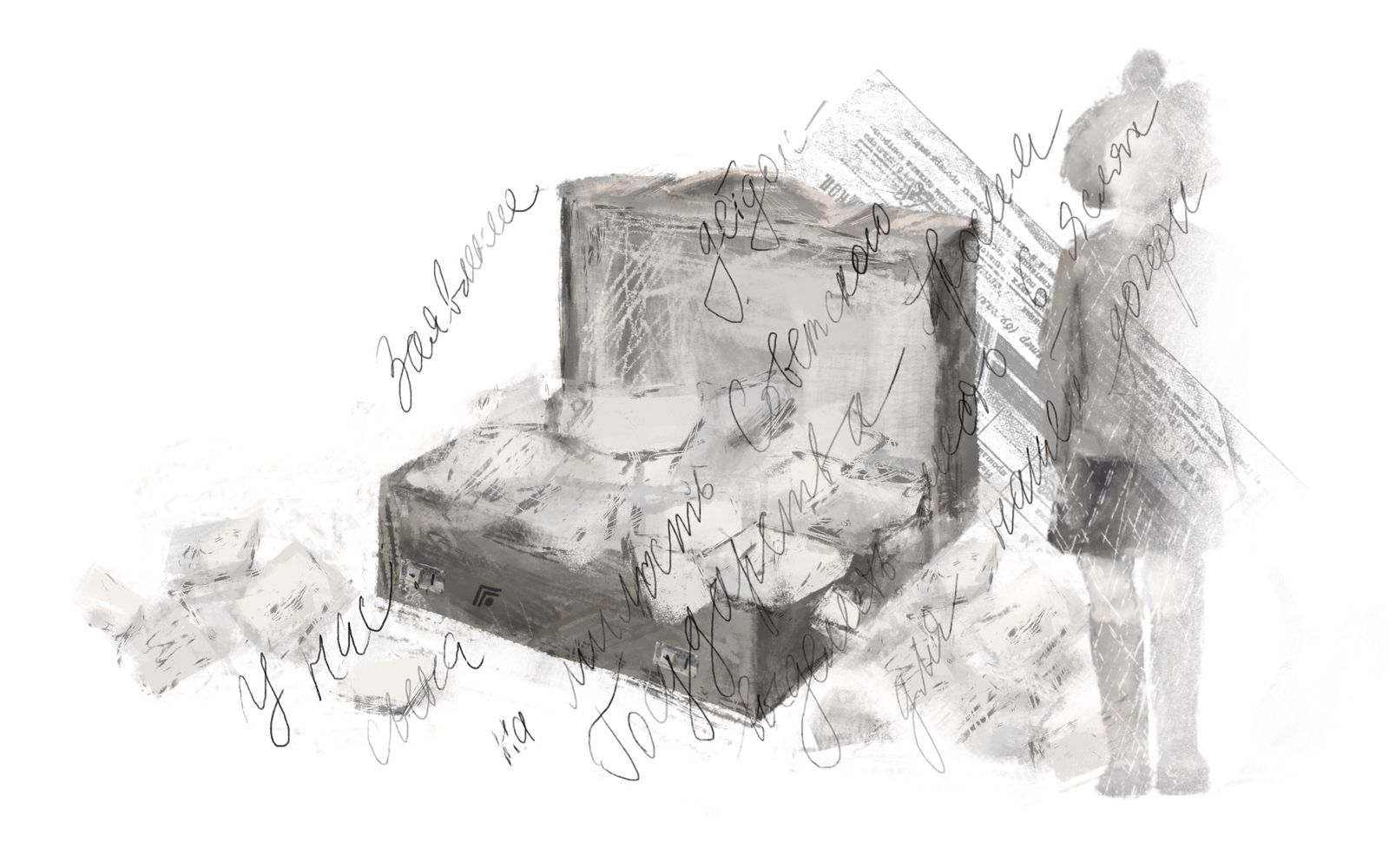

Чемоданы, в одном за свернутыми тряпками мы нашли кучу советских облигаций — уже бесполезное богатство. В другом чемодане были квитанции на починку обуви. На обороте одной из квитанций — черновик заявления.

Мужчина пишет — я сапожник артели номер, так меня зовут. Моя жена домохозяйка, так ее зовут. У нас есть дети, дочь и сын. Сына мы отдали в детдом, на милость Советского государства — потому что не могли его прокормить. Мы просим выделить место в яслях для дочери — иначе мы будем вынуждены отдать и ее.

Дочь звали Тамара.

Они получили место в яслях — потому что Тамара выросла и стала хозяйкой квартиры. Она была нелюдимой, говорят соседи. Работала на заводе «Москвич». Жила одна. Никогда не вышла замуж. Болела почками, ослепла. Никогда не родила ребенка. Никогда не увидела своего брата, исчезнувшего в детдоме, когда ей было три.

«Вот теперь у нашего призрака есть история», — сказал Денис и успокоился. Я успокоилась тоже. Денис иногда говорил с Тамарой вполголоса, требовал вернуть любимую кисть.

Однажды ремонт закончился (а война — нет). Денис подговорил своего друга-узбека, и он принес казан душистого плова. Я позвала своих любимых. Мы ели плов и еще еду, много смеялись.

Я должна была чувствовать счастье, и я его чувствовала, но какими-то урывками, кусками, его затапливала тревога. Я не понимала, откуда тревога. Я думала, что она просто пропитала меня и нужно время, чтобы тревога вышла, а на ее место зашло счастье.

Через полгода мое государство решило, что пошатнувшуюся экономику надо поправить. Началась реновация — старые дома сносили, а землю отдавали строительным компаниям. Жильцов выселяли в промзоны. Мой дом оказался в списке.

Я попыталась организовать сопротивление. Соседи сказали, что я сумасшедшая засекаться с государством. Весь их опыт, вся их семейная история говорили, что, если ты сопротивляешься, ты в лучшем случае окажешься в тюрьме, в худшем — в могиле.

«Да мы хоть на Марс поедем, если скажут, — кричали они на собраниях. — Раз наше государство так решило, так и лучше, тыто, блядь, кто?» Пожилая женщина сказала, что надеется умереть до того, как дом снесут. Молодой отец отказался смотреть документы со словами: «Мне страшно». Соседка с пятого этажа сказала, что все в руках Божьих и если Господь хочет, чтобы дом устоял, он устоит, но Господь хочет иного, и перечить ему нельзя.

Я судилась. Я проиграла все суды.

Мой дом внесли в очередь на снос.

Я заперлась среди красивых стен. Плакала. Много спала. Гуляла по маршруту кухня — комната, лежала на полу. Под окнами смеялись, дети топали в школу, куда не пойдет моя дочь. Про настоящее и будущее думать было невыносимо. Я думала про прошлое.

Я думала про свою семью. Какие мы везучие. За весь двадцатый век мы не потеряли ни одного человека. Ни в революцию, ни в гражданскую войну, ни в репрессиях. Первая мировая пожевала моего прадеда и отпустила. Вторая мировая не съела никого из моих, хотя держала всех во рту. Афганистан, две Чечни, Грузия, Украина, Сирия — все прошло мимо, никого не убило.

Я думала про свою бабушку. Какая она была сильная, неулыбчивая. Крестьянка, работала на заводе. Похоронила мужа и занималась пасекой, чтоб поднять маму и брата. Всю жизнь она трудилась и тихо откладывала деньги, а потом положила их на вклад на мое имя. «Твоя дочь не будет ни в чем нуждаться, — сказала она маме. — Захочет, будет жить в самой Мо скве, захочет, никогда не пойдет замуж». Это деньги обесценились через месяц после ее смерти. Когда я выросла, я сняла их с книжки. Тысяча рублей — две пары носков, двое трусов.

Я думала про маму — девочку из ярославских бараков, первую в нашей семье с полным школьным, а затем и высшим образованием. Она тоже хо тела на завод, но в итоге изобретала краски — всю жизнь, пока страна не рухнула. Она мыла полы, потом учительствовала в школе. Ее мечтой был деревенский дом — и она уже накопила денег, но деньги обесценились в 90е. Она успела купить холодильник. Этот холодильник стоит у нас до сих пор — материальный итог ее жизни, она не может его выкинуть.

Я думала про Тамару. Видела ли она эти слова на обороте квитанции? Знала ли, что родители выбирали между ней и братом — и выбрали ее? Знала ли, что ее брат жив?

Почему, с чего я вообще решила, что моя жизнь сложится иначе?

Я встала на ноги, вышла из красивых стен. Я продала квартиру. Денег получилось не то чтобы много — но мне еще раз открыли ипотеку. И теперь я заново делаю ремонт. Денис остался со мной. Мы близкие друзья. Он по-прежнему ходит в церковь, когда я еду в командировку.

Тамара осталась в той квартире. Она больше не показывалась, я чувствовала ее засыпающее, уходящее дыхание. Она передала свое послание. Я его получила.

Я очень счастливая. Я вместе со своей семьей. Жизнь бьет нас несильно.

«Рожай ребенка, — говорит мама. — Лучше никогда не будет, рожай сейчас».

Цифра

В 2021 году российские суды решили судьбу 783 тысяч человек. Оправдательных приговоров было ровно 2190. Две тысячи сто девяносто. Шанс быть оправданным — 0,28%.

Читайте также

«Родная страна — не всегда место, где тебе хорошо». Марина Литвинович о том, как жить и работать, оставаясь в России

«Я ещё пободаюсь». Светлана Прокопьева о резонансном деле, терроризме, политических жертвах и журналистской правде

Феминистская публичная политика в России. Как развивался женский активизм на фоне авторитарного отката 2010-х