С тяжёлым детством зачастую ассоциируется домашнее насилие, бедность, алкогольные и наркотические зависимости, однако и в номинально благополучных семьях дети нередко оказываются глубоко несчастными. За фасадом хорошо устроенного быта, регулярных заграничных отпусков и дорогих подарков может прятаться абсолютная холодность и отстранённость родителей от ребёнка, постоянные скандалы, манипуляции чувством вины и стыда, запугивания и газлайтинг. Травмы, которые семья наносит чаду таким поведением, накладывают отпечаток на всю его дальнейшую жизнь, а общество, осуждающее жертв скрытого родительского насилия за то, что они якобы не имеют право «жаловаться», обесценивает личный опыт и заставляет людей замыкаться в себе и бояться доверительных отношений.

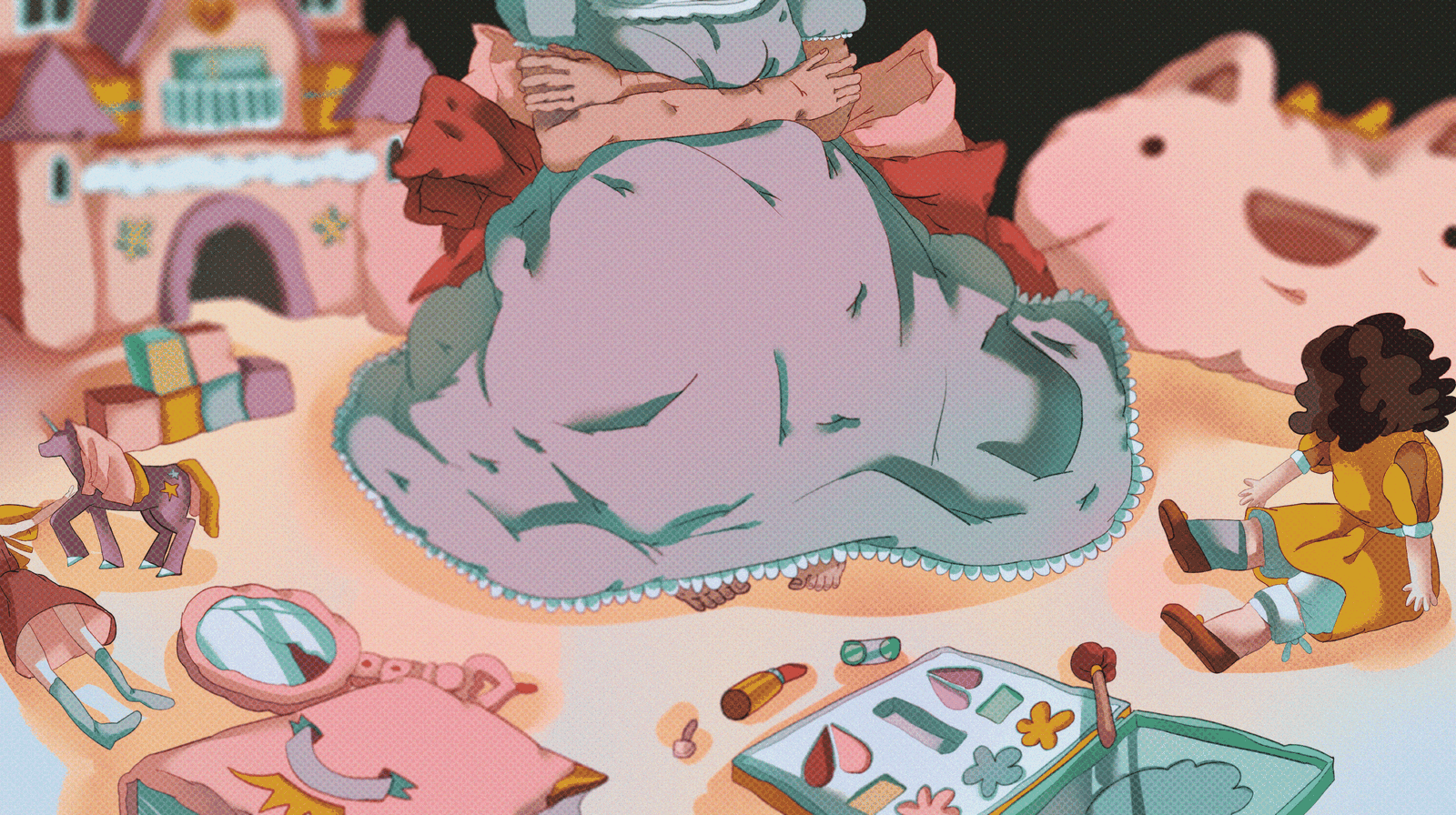

В, казалось бы, благополучной семье росла журналистка Вероника Нейфах — живя в полном достатке, учась в хорошей школе, получая в подарки всё, что пожелается, она столкнулась с тотальным равнодушием матери и её алкогольной зависимостью, частыми драками родителей до крови, криками, поломанной в порывах гнева мебелью и безучастностью родных к переживаниям ребенка. В эссе «Право на травму» девушка приоткрывает тайну, которая скрывается за сахарными образами богатых семей, и показывает, насколько жестокими могут быть люди, в глазах окружающих дающие своему ребёнку «всё», а также призывает людей отказаться от ярлыков и классовых стереотипов, принять свой опыт и позволить себе его пережить.

Рассуждая о тяжелом детстве, люди зачастую представляют образ ребенка, живущего в кошмарных условиях, которого, при наихудшем сценарии, отнимают у родителей и помещают в детский дом. Травмирующее детство редко ассоциируется с устроенным бытом, хорошей школой и регулярным отпуском. Но ведь дети могут проходить через настоящий ад, даже если колготки у них всегда беленькие, а зубы — чистые. Расти в благополучной семье — большое везение, которое нередко будто автоматически лишает тебя права на страдания, мол, в жизни тебе и так повезло, о каких травмах идет речь?

Я писала текст о себе, но мне нужен был и чей-то опыт, чтобы избавиться от чувства одиночества, от сомнений и всплывающего на подкорке вопроса «а вдруг ты себе придумала?», и я позвонила Н. С ней мы знакомы с детства. Я помню её радостной белокурой девочкой в красивых платьях, немного злой. Мы никогда не дружили, но понимали, что ситуации дома у нас похожи. В глубине души я чувствовала, что нас объединяет не только социальная подушка и возраст, но и какая-то трещина внутри.

— Я пишу эссе для одного журнала. Хочется рассказать о детстве, о том, что, несмотря на благополучие, детям бывает непросто. Может, ты поделишься своим опытом? Если, конечно, тема тебе близка.

— Я рада, что ты позвонила.

Мы обе будто ждали повода это обсудить. Спустя пару дежурных фраз Н. начала рассказ:

«Детство свое я, к сожалению, хорошо помню. Знаешь, порой я ненавидела своих родителей. Несмотря на всю внешнюю красоту нашей жизни, я помню ежедневное желание плакать, потому что ночью они дрались до крови, иногда мне даже приходилось вызывать милицию, а на утро снова делать вид, что все хорошо. Я смеялась и улыбалась, но жизнь была сплошным лицемерием».

Я выражала сочувствие и мычала в ответ. Мне было абсолютно понятно, о чем она говорит. Нередко за блестящим фасадом «красивых и обеспеченных» семей скрывается настоящее насилие, зависимости, извращения и клоки вонючей грязи, тщательно обтянутые плотной сахарной мастикой и пышно украшенные кремом так, что от аппетитного тортика не отличить. В детстве и моя жизнь казалась мне таким тортом.

Я училась в хорошей школе и ездила отдыхать, у нас были квартира, машина и дача, мне покупали платья и дарили барби, но каждая красивая вещь будто отдаляла меня от сострадания старших и возможности сказать, что дома страшно, лишала права нуждаться в чем-то, ведь у меня «все есть». Поэтому я чувствовала лишь липкое отвращение и злость, ведь знала, что не имею права говорить о том, что дома что-то не так, даже когда отчаянно нуждалась в защите и внимании.

Мне вспомнилось то время. Мной, девочкой лет семи, как абсолютная норма воспринимались насилие, крики и алкоголь. В какой-то момент я запуталась, кто кого бьет — он её, она его или они друг друга. Я отчетливо помню разбитую посуду и поломанную мебель, расцарапанное папино лицо и мамины синие руки. Тогда я, как по будильнику, выбегала на кухню посреди ночи, чтобы разнимать их. Чуть позже скандалы будто специально происходили и в моей комнате. Как напоминание о них у меня до сих пор остался страх открытых дверей и громких звуков.

Самым тяжелым было не это. Ужасающей была глухая стена маминого безразличия и мое бесконечное «полюби меня, пожалуйста, полюби» — в слезах, детской требовательности, постоянных попытках трогать её, обнимать, в стремлении быть самой лучшей, самой красивой, самостоятельной и умной. Так продолжалось несколько лет и закончилось в один день, кажется, мне было двенадцать. Я помню, что что-то внутри сломалось, и больше я не хотела даже видеть её. Теперь, в те редкие моменты, когда она пыталась обнять меня, я испытывала неконтролируемую, пугающую злость. Мы почти не дотрагивались друг до друга больше десяти лет. Там, где раньше были трепет и тревога, выжигающее внутренности желание, чтобы меня любили, оказалась тяжелая холодная железобетонная стена. Такая же, с которой я сталкивалась в детстве.

Н. продолжала рассказ: «Я только сейчас поняла, что у нас с родителями всегда были нездоровые разговоры, слишком взрослые… Часто на сексуальную тему. Мне лет с тринадцати твердили, что меня изнасилуют: „Ты богатая девочка, тебе подсыпят наркотики и заберут“. „Людям от тебя нужно только одно“, — часто повторявшаяся фраза. Тяжело жить с ощущением, что ты какая-то „не такая“, что всем людям нужна выгода и из-за этого они способны причинить тебе боль. Мне навязывали брак по расчёту. Я должна была найти себе кого-то „под стать“, ведь отношения — это „слияние капиталов“. Меня сватали каждому богатому мальчику, сыновьям друзей и знакомых „нашего круга“ — тем, у кого были деньги. Я будто всё время была погружена в их странный „взрослый“ мир. В детстве ты не готов думать о деньгах, капитале, о том, что другим нужна от тебя выгода, про изнасилования и брак по расчёту, но мне приходилось. В какой-то момент я стала редкостной сукой, у меня не было друзей. Вместо нормальной подростковой жизни — жесткий ежедневный буллинг. Это разделение на „они“ и „мы“ создавало стену, вернее, иллюзию стены между тобой и другими».

«Стена — отличное сравнение», подумалось мне. Я поделилась с Н., что у меня ни разу не возникало мысли рассказать кому-то, что происходит дома. Приходя в школу, я видела лживые улыбки учителей и слышала вопросы о том, когда придут родители — школе опять нужны «новые шторы». Чувство стыда за то, что у тебя есть больше, чем у других, стало тюрьмой на необитаемом острове: никто тебя не услышит, не заметит и не спасет. Терпи и не жалуйся. Будешь жаловаться — значит неблагодарная дрянь, привлекаешь к себе внимание, привыкла, что ты принцесса.

«Точно!» — Н. говорила быстро и возмущенно, словно заново осознав несправедливость тогдашнего положения: «Невозможно кому-то рассказать, потому что ты живешь в парадигме, где ты априори должен. Должен соответствовать, быть благодарным, не испортить имидж. Хочешь жить в семье — усвой эти правила. Мне вечно долбили, что надо „держать марку“, и поэтому вся моя подростковая жизнь — сплошное притворство и попытки поддерживать образ счастливой девочки из примерной семьи».

С Н. мы проговорили пару часов, не слишком уж углубляясь в подробности — это больно и будто бы даже стыдно, ведь речь идет о семье. Я закончила текст и никак не могла отделаться от чувства, что все это как-то инфантильно. Мы ведь уже выросли. Кажется, мы должны обо всем забыть, пережить и не жаловаться. Не впадаю ли я в детскую позицию? Не пытаюсь ли, в плохом смысле, себя жалеть? Или я, наоборот, обретаю смелость и силу, оформляя в слова на бумаге то, что волнует уже так долго? Я спрятала неприятные мысли в дальний ящик. Нужно было ехать в гости, и вряд ли там мои размышления будут уместны.

Мы сидели на лоджии неубранной кухни в старой московской квартире недалеко от центра. Из окна на нас смотрела одна из семи высоток, и вокруг неё все было черным. В отражении я наблюдала себя и двух своих собеседников — немолодых и пьяных мужчин. Чем быстрее в бутылках заканчивались водка и ром, тем эмоциональнее становилась беседа.

«Тебе конечно было легче добиться! Ты ведь рос в такой семье. Вокруг тебя всегда были тексты, журналистика, у тебя сама почва была благоприятная! Условия формируют!», — человек напротив рассуждал о жизни моего друга, вальяжно расположившись на стуле, а голос его с каждым словом становился всё громче. Я и не заметила, как мы подняли эту тему.

Человек продолжал такие знакомые мне размышления, почти с упреками утверждая, как просто жить там, где «все подается на блюдечке с каемочкой». В споре истины мы не нашли. Беседа изначально была безнадежна.

Я ехала домой и думала: мы так заняты рассуждениями о том, кому из нас было легче или сложнее, что совсем разучились слушать, совсем забыли, как это — уважать путь человека напротив, не помещать его в коробку стереотипов и классовости, не осуждать и не выстраивать стену «свой» / «чужой».

Рассказывая о «благополучных семьях», обычно начинают с теплого дома, поездок и вещей. «Никогда и ни в чем не нуждались», — говорят люди о деньгах и развлечениях, полностью игнорируя моральный аспект, пропуская, что душе, в общем-то, не сильно важно, в Турции ты или в деревне, если ты одинокий ребенок, а родители жестоки и недоступны. Благосостояние не определяет тебя, а у боли не может быть сравнений и категорий. И, кажется, размышления об этом не инфантильны. Нельзя отнимать у себя право на боль.

Иллюстрации: Анастасия Бурдина