Дмитрий Донской не напрямую наследовал своему деду — Ивану Калите. До него успели покняжить и его дядя, Симеон Гордый, и отец, Иван Красный. Каждый из них мог сказать, что с эпохой ему не повезло. Не повезло и Дмитрию: трудно доказать, кто в доме хозяин, когда на эту роль претендуют еще двое, ответственных за духовные скрепы — трое, взыскующих по финансовой части — практически целая орда, — и ни с кем нельзя договориться. Такое время требует характера, поступка и героя. Новая статья Дмитрия Левчика знакомит нас с тем, кто — по законам жанра — всегда одинок. Но в итоге — побеждает.

Уважаемый читатель! Вам не надо напоминать, что Русь была зависима от двух держав: административно — от Золотой Орды, религиозно — от Византийской империи. Высшую гражданскую власть Руси утверждал через передачу ярлыка на Великое владимирское княжение Великий хан Золотой Орды, а высшую церковную — митрополита — назначал Константинопольский патриарх. Потому речь в этой главе пойдёт не столько о Руси, сколько о Византии и Золотой Орде. Так вот: и Золотая Орда, и Византия в то время переживали большие трудности.

Сначала о Византии. В середине XIV века, точнее в 40-е годы, в Византии грянула гражданская война. Она развернулась между двумя кланами: Палеологи сошлись в смертельной схватке с Кантакузенами. Первые были абсолютно прозападно ориентированы, опирались на итальянскую Савойскую династию и чаяли поддержки папы Римского и западного рыцарства для спасения от набирающих силу турок-османов.

Вторые пытались с османами договориться. И даже стать их союзниками. Ирония истории и судьбы состоит в том, что договариваться впоследствии пришлось именно победителям-Палеологам.

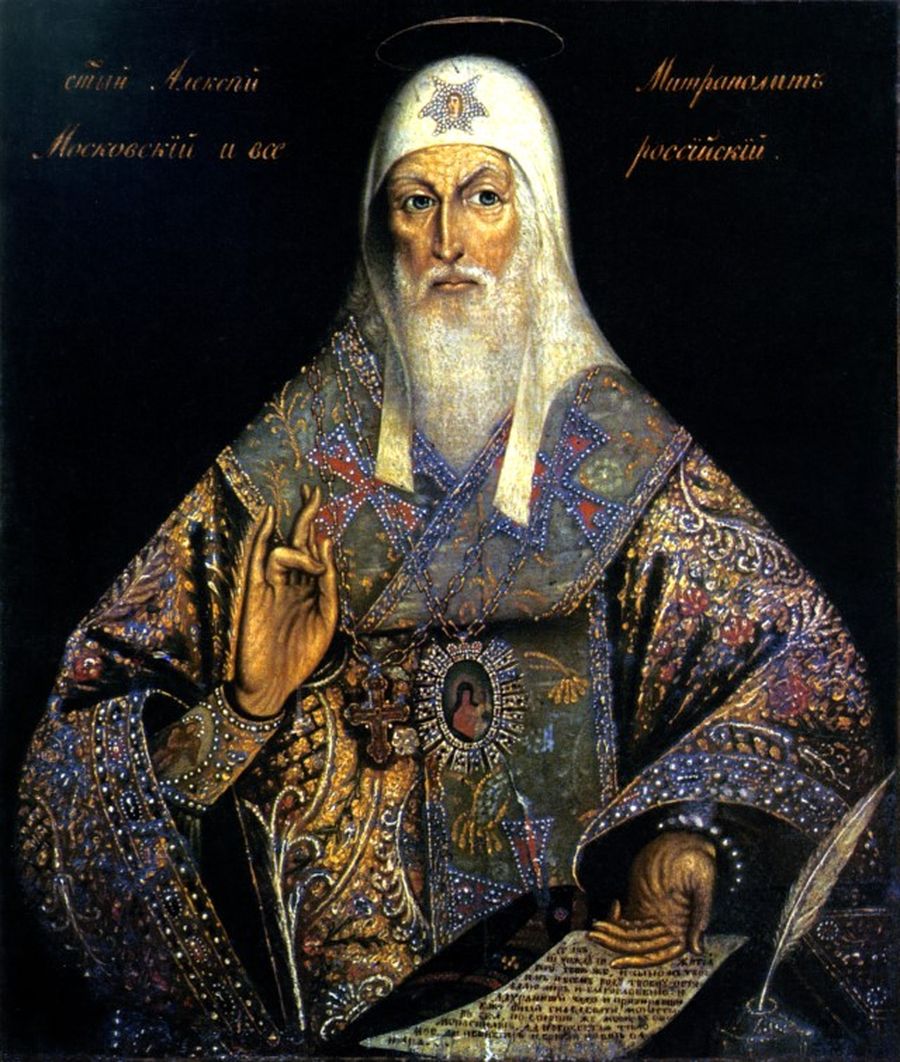

Ну, это — не предмет нашего разговора. Нам важен, условно говоря, русский, а точнее — организационно-православный — аспект этой войны. А он таков: Русская православная митрополичья кафедра была тогда предоставлена сама себе. Византийцам было не до Руси, и митрополит Феогност фактически получил карт-бланш. Но он не воспользовался этой возможностью, так как умер от чумы в 1353 году. На смену ему византийцы даже не смогли подобрать подходящую греческую креатуру. Согласились на русского митрополита Алексия из боярского рода Бяконтов, который даже службу-то как следует вести не мог. Греки лишь приставили к нему специально обученного монаха, дабы новый иерарх не насмешил публично аудиторию своим невежеством.

Но митрополит Алексий и не собирался думать всерьёз о вере. Его занимали мирские дела. Он вёл совершенно независимую от Царьграда политику, направленную не на укрепление власти византийского патриархата, а на укрепление личной власти в Московии: фактически стал независимым правителем Московского княжества сначала при слабом Иване Красном, а потом при его малолетнем сыне Дмитрии Московском — пока не Донском.

Москва тогда была небезопасна: в середине века здесь наблюдались вспышки чумы, и митрополит Алексий вновь сделал резиденцией митрополитов Всея Руси эпидемиологический безопасный Владимир.

Пока в Византии шла гражданская война, в Константинополе один император сменял другого и — соответственно скорости смены императоров — шла смена патриархов. Власть и авторитет Константинопольского патриарха в этих условиях не росли. Падали. И наоборот — рос авторитет возникшей в начале XIII века тырновской (болгарской) патриархии. Она была союзницей Палеологов и, по мере ослабления Кантакузенов, захвативших на некоторое время Константинополь, начала прибирать к рукам паству византийского патриарха.

В первую очередь, тырновский патриарх назначил своего митрополита в Литву. Литовские князья страстно этого желали, ибо уехавшие ещё в XIII веке из Киева в Брянск, а потом во Владимир и Москву митрополиты Всея Руси вели промосковскую политику, что совсем не нравилось литовцам. Они хотели «своего» митрополита и «свою» митрополию. Хотели — получили. В начале XIV века возникла литовская митрополия с центром в Новогрудке, а в середине XIV века эта митрополия попала под влияние Тырново.

Того же самого хотели короли Руси, то есть галицко-волынские князья. И их желание тоже было исполнено. Возникла в те годы и галицкая митрополия православной церкви. Правда, по мере ослабления Галича, слабла и хирела эта митрополия, пока в конце XIV века фактически не исчезла вместе с исчезновением самого Галицко-Волынского княжества.

Так на Руси в середине XIV века возникло три митрополита, один из которых был даже и не подчинён Константинополю. Но все они претендовали на окормление русских земель. И никто никаких серьёзных денег Константинопольскому патриарху не платил. Литовский не платил, так как не был подчинён Константинополю, а московский и галицкий не платили в силу самоволия первого и слабости второго.

Конечно, Константинопольский патриарх мечтал и об усилении финансового потока из Руси, и о прекращении самовольства московского митрополита, и о восстановлении реальной власти Царьграда над всей расколотой русской митрополией. И такой шанс представился. Но прежде чем мы расскажем об этом, мы должны перенестись в Золотую Орду и Московию.

В Золотой Орде после правления Узбека правил его сын Джанибек, который воевал с Персией, и Русью не интересовался. Затем его наследник, Великий хан Бердибек перебил всех батуидов (прямых наследников хана Батыя) и думал, что тем самым избавился от конкурентов на престол. Как бы не так! Его самого тоже убили, и в 60-е годы XIV века началась гражданская война в Орде, которую в русских летописях называют «великой замятней», но правильнее было бы назвать войной за Батыево наследство.

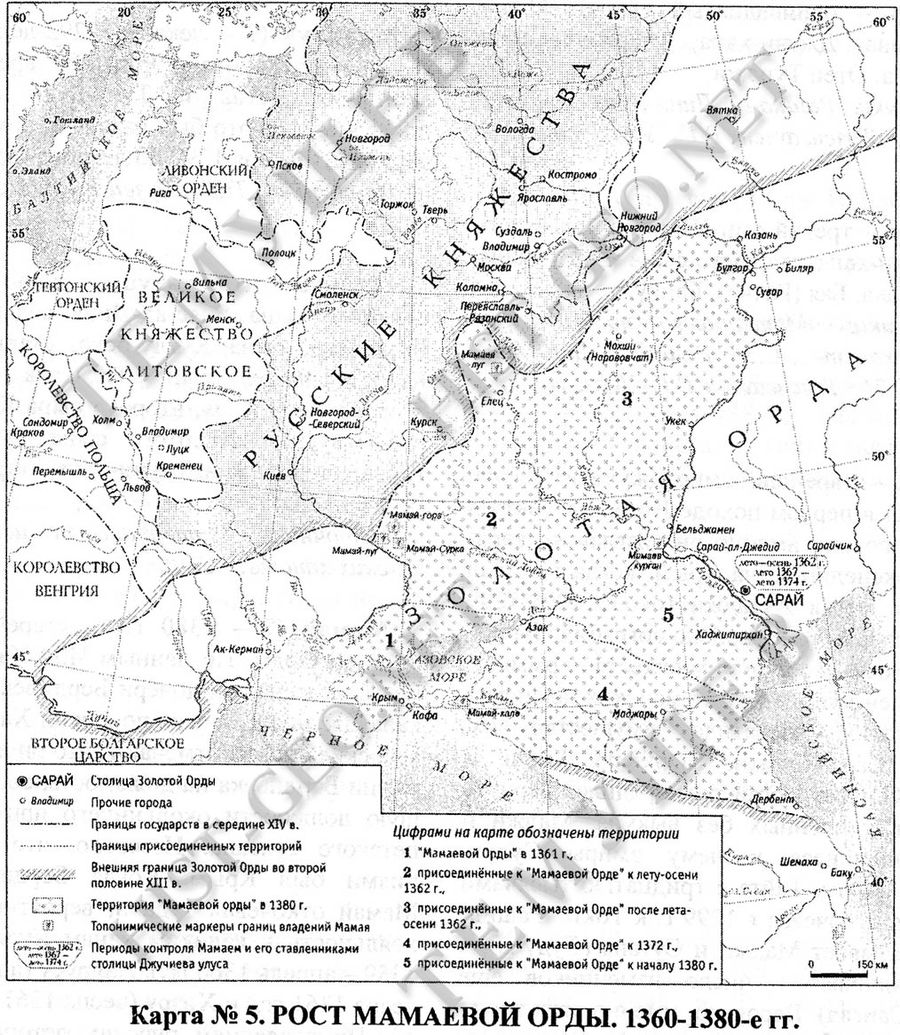

В ходе этой войны Орда распалась. Её территория сузилась до левобережья Нижней Волги. Возникло независимое ханство на территории современной Мордовии, независимое ханство на территории бывшей Булгарии, стали независимыми Хорезм, Крым и Причерноморье. Самая большая часть, самый большой «обломок» Орды, включавший Крым и причерноморские степи, получил название «Мамаева Орда». В ней правил зять хана — Бердибекабеклярбек (что-то вроде генерала) гураган (то есть женатый на чингизидке) Мамай. Формальную власть осуществляли родственники жены Мамая: сначала хан Ахмед, затем Муххамед. Оба именовали себя Великими ханами. Оба пытались (иногда небезуспешно) захватить Сарай.

При этом в самом Сарае шла политическая чехарда. За двадцать лет — с 1360 по 1380 — сменилось двадцать пять Великих ханов.

В результате татарам тоже стало не до Руси. Вообще москвичам было даже не ясно, какому хану платить дань, ибо многие из них правили одновременно в разных уголках некогда великой Золотой Орды, и один Великий хан другого Великого хана за хана не признавал. Москва была предоставлена сама себе.

Надо сказать, что татары тоже не понимали, какой Великий князь на Руси — Великий. Ибо с распадом Орды возникло несколько великих княжеств «по версиям» разных ханов.

Первое — Московское. Великое по наследованию и с 1363 года –«по версии» Мамаевой Орды (Москва подчинилась Мамаю за десятикратное снижение размера дани).

Второе — Нижегородско-Суздальское. Великое «по версии» Золотой Орды. Недоброжелатель Москвы номер один, князь Нижегородско-Суздальский Дмитрий в 1360-м году смог выторговать у Великого хана Навруза, который и правил-то в Орде всего пять месяцев, ярлык на великое княжение. Это — неудивительно, так как в условиях гражданской войны купеческие капиталы из Нижней Волги, то есть собственно из Орды, переместились, точнее — бежали –в её среднее течение, в Нижний Новгород, который стал самым крупным поволжским торговым городом тех лет. Нижегородцам было чем заплатить за ярлык.

Третье Великое княжество — Тверское. Тоже «по версии» Мамая. Во время «размолвок» с московским князем (в 1371 и 1374 годах) Мамай щедро давал ярлыки на великое княжение тверичам.

Как это отозвалось в Москве? Это было ужасно. Москвичи больше не могли рассчитывать на татарскую помощь. В 50–60-е годы XIV века авторитет московского князя, не подкреплённый ни авторитетом Великого хана, ни авторитетом византийского патриарха, стремительно таял. Моментально в столице княжества подняли голову своевольные боярские группировки, самые крупные из которых — Вельяминовы и упомянутые Бяконты — фактически захватили власть. Иван Красный, ещё будучи наследным князем, возможно, вынужденно женится на Вельяминовой. В 1350 году рождается сын Дмитрий, наследник московского престола.

Москва начала терять союзников и данников. Естественно, сразу от Москвы отвернулся Новгород, с которым при Симеоне Гордом, сыне Ивана Калиты, отношения, как-будто урегулировались, и сей своенравный город вроде бы признал власть Москвы. Но как только у Москвы возникли трудности, новгородцы перестали соблюдать договорённости с Великим князем.

Потом от Москвы отвернулись Суздаль и Нижний. Потом Тверь.

Москва ушла в глухую оборону, огородилась белокаменными стенами, закупила у немцев пушки-ручницы (предположительно — в середине XIV века, точно — в 1382) и даже наладила собственное производство этого нового по тем временам оружия (точно — в 1384 году, предположительно — ранее).

Москву теснили с Востока. Войска нижегородцев заняли Кострому, Городец, Переяславль-Залесский. Московские войска с трудом отбили Переяславль, осадили Нижний, но взять его, естественно, не смогли. Правда, Дмитрий Нижегородский в результате этой войны отказался от великого княжения и в 1364 году в знак примирения с Великим московским князем Дмитрием даже отдал ему в жёны свою дочь Евдокию (на мой взгляд, удивительную дурнушку – реконструкция С. Никитина). В 1367 году нижегородские войска, возможно, вместе с москвичами разбили татар на Пьяне и заняли Булгарию.

Москву теснили с Запада. Великое княжество литовское в этих условиях тоже начало отнимать у ордынцев и москвичей город за городом и княжество за княжеством. В 1362 году наследник Гедимина Ольгерд разбил у местечка Синие Воды татар и захватил Киев, Брянск, Смоленск, Чернигов, Новгород-Северский. Немногим ранее сам Ольгерд женился на дочери тверского князя Михаила Александровича, после чего последний тоже перестал подчиняться Москве.

Опять началась война Москвы с Тверью. Москва дважды (в 1368 и 1370 годах) неудачно осаждала Тверь. Тверь, естественно, призывала на помощь Ольгерда. Тот трижды нападал на Московию и дважды неудачно осаждал Москву. Об одной из этих осад мы расскажем подробно позже.

Неспокойно было и на южных рубежах Москвы. Рязанское княжество резко усилилось. В 1365 году рязанцы разбили татар у Шишёвского леса и заняли Мордовию. Московские войска не стали дожидаться, когда и Рязань станет великим княжеством, и в 1371 году нанесли по ней превентивный удар. Разбили рязанцев и посадили там «своего» князя. Однако власть Москвы над Рязанью была кратковременной. В 70-е годы XIV века сын литовского Ольгерда стал князем рязанским. Литовская угроза нависла над Москвой и с юга. Исчезла эта угроза только в 1377 году со смертью Ольгерда и возникшей размолвкой между его сыновьями.

Так вот (мысленно вернёмся в Византию): когда в запале войны между Тверью и Москвой московский митрополит Алексий отлучил от церкви тверского епископа, тверского князя и его союзника — смоленского князя, — на что, в общем, права не имел, посол Константинопольского патриарха на Руси Киприан написал о том донос. Патриархия рассмотрела его и назначила в 1374 году (при живом–то Алексии!) Киприана митрополитом Всея Руси. И Алексий, и подросший и возмужавший к тому времени Великий князь московский Дмитрий — пока не Донской — были взбешены! Они предложили патриарху утвердить своего митрополита — Митяя (но он умер в Царьграде), а потом — игумена Пимена. Но безуспешно. В Царьграде москвичей не услышали.

Почему Константинопольский патриарх не стал слушать Дмитрия с Алексием и пошёл на назначение Киприана? Ответ кроется в биографии последнего. Киприан — болгарин, родом из Тырново. У него прекрасные связи в тырновской патриархии. Он «свой» для Тырново. При этом он абсолютно лоялен Константинополю (редкий случай!). Будучи послом константинопольского патриарха на Руси, Киприан наладил прекрасные связи с самым сильным правителем региона — Великим князем литовским: литовцы тоже считают его «своим». Литовцы дают гарантии патриарху, что — в случае назначения Киприана митрополитом — будут содействовать объединению русской митрополии и ликвидации галицкой митрополии. Прекрасная кандидатура! Киприан обещает патриархии сузить влияние болгарской церкви на Русь. Литовцам — вернуть митрополичий престол в Киев. Ему верят. Дело за малым — уговорить Великого князя Дмитрия Московского подчиниться Киприану. А тут-то промашка! Киприан поехал после смерти Алексия в 1378 году в Москву — «принимать» дела как митрополит Всея Руси. Но был по приказу Великого князя остановлен, ограблен и выслан из страны как персона нон-грата.

Неудача эта особенно разозлила литовцев. Они в ультимативном тоне потребовали от Константинопольской патриархии возвращение митрополичьей кафедры в Киев и ликвидацию московско-владимирской митрополичьей кафедры. В противном случае угрожали перейти в католичество. Патриархия требует от Киприана усилить давление на Москву. Под прессингом Литвы, Патриарха — и в озлоблении и бешенстве от личной обиды — митрополит Всея Руси Киприан предал анафеме Великого князя Дмитрия. Дмитрий Московский игнорирует анафему и демонстративно считает митрополитом не благословленного на то патриархией игумена Пимена.

Дмитрий Московский фактически оказался один против всех. Против митрополита, против Патриарха, против Литвы, Твери, Орды, Нижнего, Рязани. Нужно было срочно искать союзника. А пока, накануне всем известной Куликовской битвы, его союзником был только Господь.

Но Господь — очень сильный союзник.