Перед началом избирательной кампании в США аналитики предрекали самые скучные выборы за долгое время, потому что в борьбе за президентское кресло ожидалось увидеть противостояние Хиллари Клинтон и Джеба Буша, представителей двух влиятельнейших семей американской политической элиты последней четверти века. Первоначальную расстановку сил взбаламутил Дональд Трамп, чем подарил всему миру то желанное зрелище, коим, несомненно, являются американские выборы.

В нашей стране тоже ожидаются выборы, между прочим, на 2 месяца раньше американских; сравните из любопытства свое личное внимание к двум выборам — и поймете, к какой сфере влияния (российского/американского государства) вы относитесь, и возможно, даже определите уровень своего патриотизма. В любом случае, судя по российским СМИ в целом, шумихи вокруг американских выборов не в пример больше, что, увы, указывает на нашу сегодняшнюю провинциальность.

Однако у нас также прозвучал прогноз о самых скучных парламентских выборах за последнюю четверть века. Ясно, что мы имеем совсем другую избирательную систему, выполняющую иные задачи, не связанные с меритократическим принципом отбора лучших кандидатов. Есть задача продлить статус кво, при котором несколько десятков влиятельных семей/кланов во главе с президентом определяют путь развития страны. Опять же скука связана с тем, что кандидаты — представители всё тех же элитных семей, от которых невозможно ждать перемен. Предполагаю, что и в нашем случае первоначальные ожидания — ибо кто в эпоху общества спектакля не желает увидеть национального зрелища, «Игры престолов» на отечественном материале? — не оправдаются.

Династии и кланы в политике на слуху; всё-таки, находясь в публичном пространстве, в современном мире сложно скрывать о себе какую-либо информацию. Мы многое знаем про друзей президента (после панамагейта — еще больше), мы многое знаем про детей высокопоставленных чиновников (после фильма о Чайке — даже криминальные связи), мы многое знаем про жен и любовниц чиновников (если они обладают пышными округлостями, как Батурина и Васильева, — присмотрись повнимательнее; худышки же чаще филантропят или разводятся, то есть растрачивают семейные богатства), мы даже начали узнавать про внуков (когда внук Зюганова прошел в Мосгордуму).

Помимо политики в поле широкого интереса попадают деятели культуры, и здесь мы знаем про династии Михалковых-Кончаловских, Бондарчуков, Янковских, Германов, Смирновых (кино), Церетели (искусство), Пугачевой-Орбакайте-Пресняковых (поп-музыка), Ассов (архитектура), Толстых-Лебедевых (литература, культура и дизайн) и других. Это то, что на слуху, лежит на поверхности, если слегка копнуть глубже, то окажется, что телеведущий Иван Ургант из актерской семьи, популяризатор науки Михаил Гельфанд — сын великого математика Израиля Гельфанда, братья Дзядко — наследники диссидентов Световых, а семья Зиминых, собственно, учредила пресловутый фонд «Династия». Покопавшись в архивах некогда популярной телепередачи «Пока все дома», можно отыскать еще несколько десятков примеров, однако я этим ограничусь.

В постсоветское время, в период краха социальной политики, семья и друзья стали основными каналами социальной мобильности, отсюда пышным цветом расцвели династии и дружеские кланы как наиболее эффективные способы добиться успеха (признания, богатства или власти). На низовом уровне это проявляется через родительскую опеку (пристроить сына/дочь в университет или на работу) или сеть дружеской взаимопомощи (дать/взять взаймы, работать вместе, совместно снимать квартиру). На верхнем уровне люди таким образом перераспределяют финансовые потоки и власть. В отсутствие защиты прав человека конкуренция происходит лишь между династиями/кланами; частный человек в такой борьбе не способен выжить, ему остается довольствоваться тем, что есть, тем, что не отобрано. Так что можно и правда утверждать, что семейные ценности — это «духовные скрепы» нашего времени. К счастью, про дружбу в этом контексте не говорят, а значит, есть в нашем мире пустословия хотя бы одно слово, несущее бодрый заряд повседневной жизни.

Как я уже говорил, корень проблемы связан с крахом социальной политики, основным следствием которого стало резкое снижение общественного доверия. Об этом говорят многие, а я лишь хочу здесь это зафиксировать. В таких условиях последнюю четверть века развивалась система образования, призванная обеспечить всем равные возможности преуспеть в жизни. Все предыдущие рассуждения о династиях указывают на то, что нынешняя система образования со своей нормативной задачей справляется не очень.

Ребенок в школьном возрасте, пользуясь экономической терминологией, накапливает два вида капитала: «школьный» (в который совместно с ребенком инвестирует государство и общество) и «семейный» (в который совместно с ребенком инвестирует семья и родственники). Если их объединить, то помимо знаний в ходе обучения ребенок усваивает ценности среды — это то, что формирует его «культурный капитал» (по Бурдье). Провал системы образования заключается в том, что «школьный» капитал уступает по эффективности «семейному» капиталу, и таким образом ценности, приводящие человека к успеху, распространяются только среди «своих» (у успешных родителей вырастают успешные дети).

Это достаточно голый срез, поэтому сейчас я покажу ситуацию на примере математического образования, к которому имею прямое отношение.

Во-первых, распространены ли династии среди математиков? Да, достаточно широко, более того есть предположение, что чем сложнее область деятельности (чем более изощренный профессиональный код необходимо усвоить), тем чаще встречаются династии (например, в кино и архитектуре). Есть один наглядный пример: некоторые из вас могли учиться по школьному учебнику Наума Яковлевича Виленкина. Это один из базовых учебников с 1993 года, изданный уже после смерти автора. Наум Яковлевич — великий популяризатор математики, в частности, в 1969 году издали его научно-популярный задачник «Комбинаторика». Спустя 37 лет эта классическая книга была переиздана и дополнена его сыном Александром Наумовичем и внуком Павлом Александровичем. Живые потомки не достигли той известности, что Наум Яковлевич, но сам факт становления показателен. Этот случай не единичен: например, у главного тренера сборной России на международных математических олимпиадах Н. Х. Агаханова и одного из главных организаторов московских математических олимпиад А. Д. Блинкова есть известные в узких кругах сыновья-математики. Известен случай, когда организация одной из математических олимпиад переходила по наследству к сыну после смерти отца.

Во-вторых, правда ли система математического образования не справляется со своей задачей? Да, и тому есть два подтверждения. В прошлом году на Международной математической олимпиаде команда российских школьников заняла 8 место — это худшее выступление за всю историю. Последнего серьезного успеха наша сборная добивалась в 2007 году (1 место в личном и командном зачете), а начиная с 2011 года — не может попасть в тройку призеров. С другой стороны, финская сборная традиционно выступает очень слабо на международных олимпиадах (82 место в 2015 году), но в среднем финская система образования многими специалистами признается лучшей в мире, средние показатели международного тестирования PISA по математике в Финляндии одни из лучших (12 место в 2012 году). Здесь Россия в свою очередь выглядит слабо (35 место) и с каждым новым тестированием откатывается на несколько ступенек ниже (скоро будут подведены результаты прошлогоднего).

В-третьих, в чем специфика математического образования? В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах уже более полувека существует система специализированных физмат-школ, предложенная академиком Колмогоровым. Лучшие из них считаются также лучшими российскими школами: президентский физмат-лицей № 239 в Санкт-Петербурге, СУНЦ имени Колмогорова, «Интеллектуал» и школа № 57 в Москве. Таким школам традиционно, еще с советских времен, позволялось больше, чем другим. Благодаря сильнейшим педагогам, сконцентрированным в физмат-школах, мы до сих пор получаем звездочек, ярко выступающих на международных олимпиадах и в раннем возрасте интегрированных в научное сообщество.

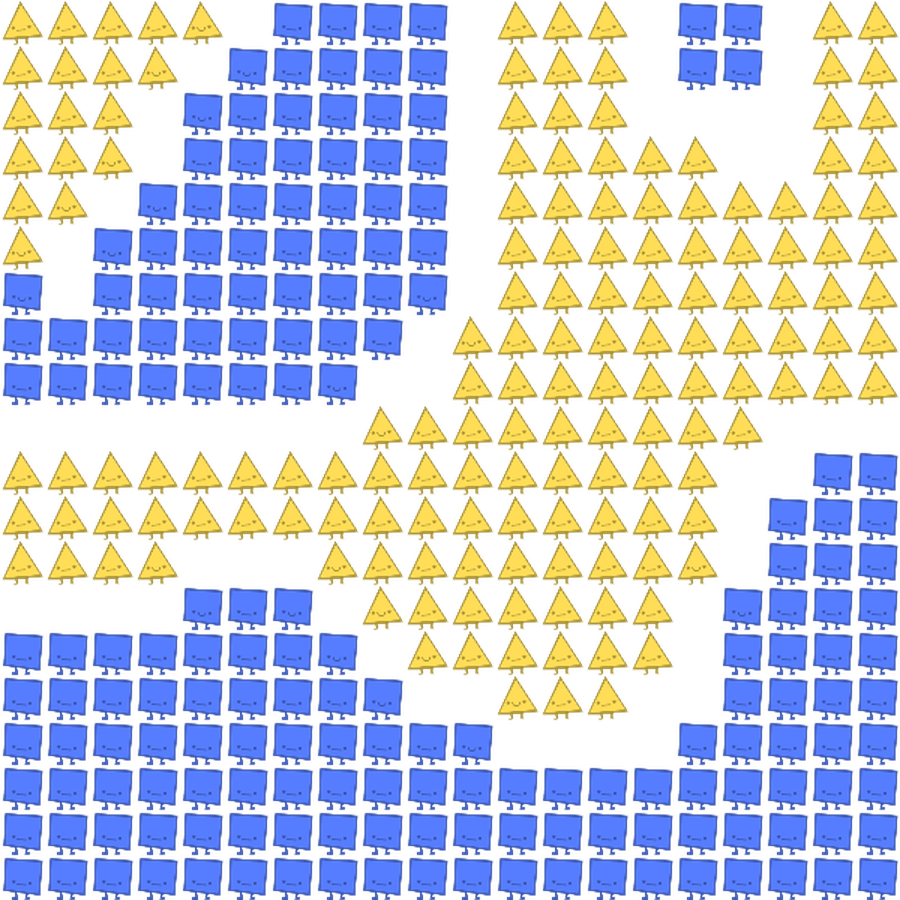

В нынешних реалиях среднестатистические школы сталкиваются со следующей ситуацией: по окончанию 7 класса (перед выбором профиля) или 9 класса (завершение основного общего образования) школа теряет самых одаренных детей, мигрирующих в сильные школы, и самых слабых детей, уходящих в колледжи во избежание сдачи ЕГЭ. Происходит сегрегация, хорошо описанная моделью нобелевского лауреата по экономике Томаса Шеллинга. Первоначально все учащиеся перемешаны более или менее случайным образом, каждому предоставляется один и тот же набор знаний. К моменту «развилки» у детей проявляется разный уровень способностей и накопленных знаний. Индивидуальные решения о миграции в ту или иную школу запускают процесс сегрегации и закрепляют разделение детей на способных и неспособных. Хорошей иллюстрацией служит американская игра “Parable of the Polygons”, созданная в рамках конкурса социально-ориентированных игр.

В-четвертых, какую роль в математическом образовании играет семья? Математика основана на непрерывной цепочке накапливающихся знаний, она не прощает пробелов, поэтому более половины учащихся обычных школ теряют контакт с математикой в 6-7 классе при переходе в пубертатное состояние. Родитель с сильной математикой формирует у ребенка задел еще перед школой, в течение школы не позволяет ему выпасть из обоймы, а также своим примером способен сломать психологический барьер перед олимпиадной математикой, раскрывающей школьную математику с совсем иной стороны, открывая путь к использованию математики в повседневной жизни. Успешный родитель без специальных знаний по математике, ориентированный на лучшие стандарты образования, просто сформирует оптимальную математическую среду и образовательную траекторию (подберет маткружок, репетитора или школу). При нынешнем среднем уровне математических знаний любое систематическое вложение родителей создает конкурентное преимущество у их ребенка.

Наконец, математика наряду с русским языком является обязательным предметом при сдаче государственных экзаменов, от нее невозможно отвертеться. Если в твоей семье нет математиков, никто тебя не пристраивает в хорошую среду, то положиться можно только на себя и школу («школьный» капитал). В такой ситуации с большой вероятностью ты будешь находиться в стрессовых отношениях с математикой и вряд ли свяжешь свою судьбу с этим направлением деятельности, хотя известно, что наибольшую денежную отдачу от своего образования получают инженеры и бизнесмены, которые, несомненно, имеют дело с математическими моделями.

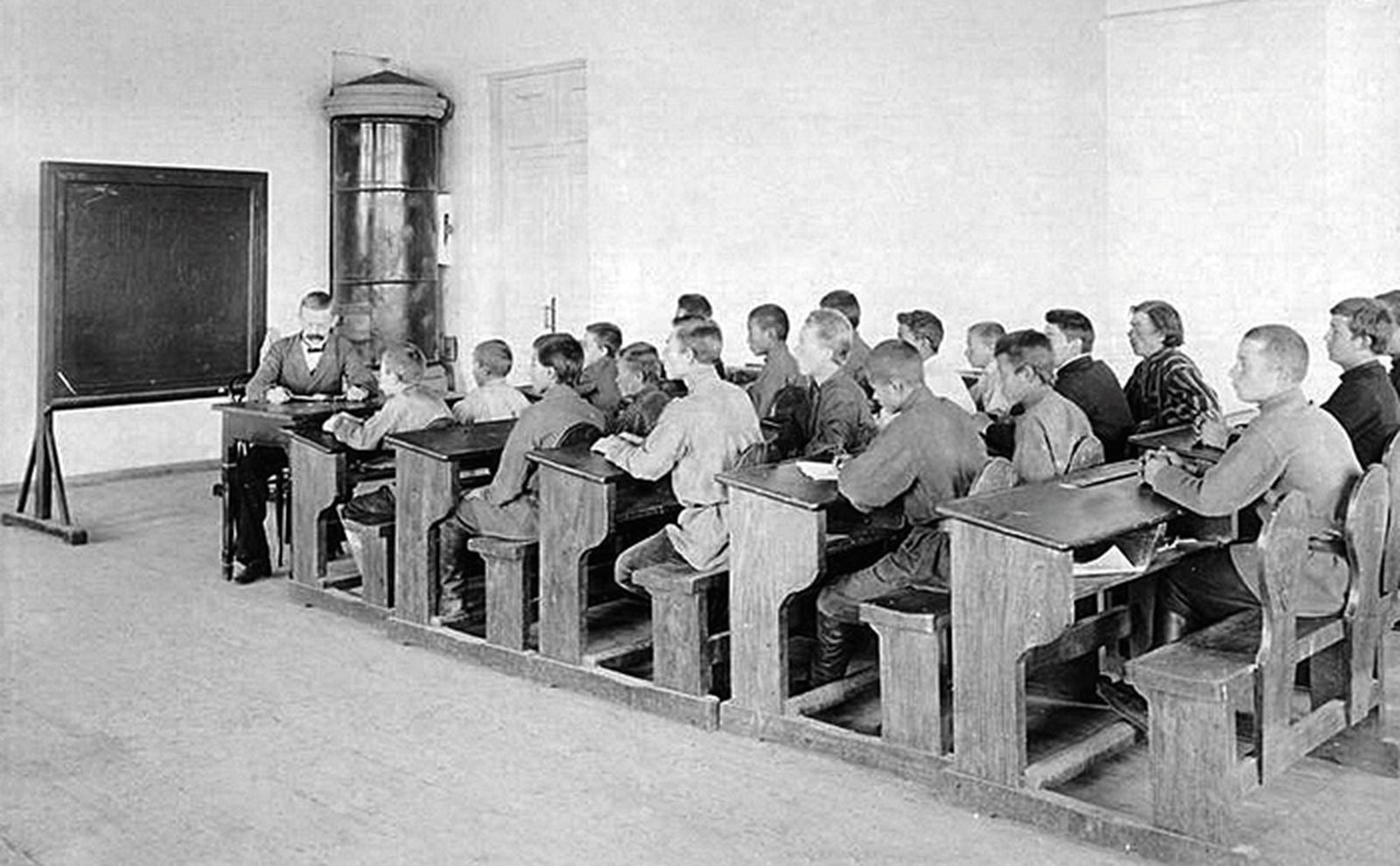

Сегодня набирает масштаб движение анскулинга, одной из форм домашнего обучения. По российским законам ребенок не обязан сдавать все ежегодные экзамены, а обязан лишь пройти аттестацию по окончанию основного общего (9 классов) и среднего общего (11 классов) образования. Родители этим пользуются, переводя своих детей на заочное обучение и выстраивая образовательную программу самостоятельно. Само понятие «домашнего образования» ассоциируется с эпохой гувернеров в XVIII-XIX веках. Дворянское домашнее обучение — это пример «образования для своих», аналогичное современной передаче знаний внутри династий. Только у дворян даже и мысли не было учиться в одном классе с купеческими детьми, детьми разночинцев и — упаси боже — с крестьянскими детьми. Есть также в России достойные частные школы (например, московские Европейская гимназия, «Золотое сечение», Пироговская школа, Школа Сотрудничества), которые вынуждены взимать серьезную плату за обучение (более 50 тысяч рублей в месяц), и тем самым проводят самоотбор учеников.

Точно так же, как в нашей стране выстроился «капитализм для своих», мы получили и «образование для своих». Этим объясняется расцвет династий, родственных и дружеских кланов. В массовой культуре стали популярны генеалогические древа и вообще история как сфера знаний, дающая ответ на вопрос: «Какая судьба меня ожидает в будущем?». Такая история дает простой ответ: твоего деда репрессировали — и тебя замучают; твоя мать закончила МГИМО — и ты станешь дипломатом; твой старший брат-бунтарь остепенился, загребает богатства в дом — и ты не трать время зря. Все предопределено, у всего единый архитектор.

Сказать, что все переплетено и у всего не единый архитектор, как зачитывает Oxxxymiron на последнем альбоме — уже достаточно для политического манифеста. Перечеркнуть историю, как русские авангардисты, и столкнуться с никому не известным будущим — это как никогда актуально. Мы живем в эпоху ложного понятого выражения «здесь и сейчас», прилипнув к настоящему моменту, точно к экрану смартфона. Любой, кто способен помыслить себя как проект, открытый в будущее, получает прививку от уныния и мощное конкурентное преимущество перед династиями, истощающими ресурс семьи и дружбы.