В день своего четвертого вступления в должность президента Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Среди которых есть задача: «повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет)». Возможно ли это? За консультацией мы обратились к Владимиру Козлову, доценту кафедры демографии, Института демографии НИУ ВШЭ.

— Что такое реальная и ожидаемая средняя продолжительность жизни? Как она рассчитывается?

Продолжительность жизни, которую мы видим в официальных документах, как правило, ожидаемая. Этот показатель говорит о том, сколько лет проживет человек, родившийся в году, на который рассчитывается продолжительность жизни, если показатели смертности в течении его жизни не изменятся и останутся такими же, как в этом самом году. Из-за этих условий ее и называют ожидаемой.

Например, ожидаемая продолжительность в 2017 году — более 72 лет. Значит, дети, родившиеся в 2017 году, в среднем проживут более 72 лет. А в реальности, когда мы смотрим на прогресс в здравоохранении, мы понимаем, что проживет он явно более долгую жизнь.

Но в реальности показатели меняются, поэтому совсем точно продолжительность жизни надо рассчитывать по реальной когорте. Например, человек родился в 1915 году, и предположим, что к возрасту 100 лет все представители данной когорты умерли, тогда в 2015 мы смотрим каковы были показатели смертности в течении всех годов жизни данной когорты и рассчитываем, сколько лет должен был прожить средний ее представитель. Так как точно посчитать это можно будет только тогда, когда вся когорта вымрет, мы работаем в основном с показателями ожидаемой продолжительности жизни. Считается она с помощью таблицы смертности. Это довольно стандартная техника, она используется не только в демографии, но также в экономике, инженерном деле, биологии.

Продолжительность жизни хороша тем, что это довольно «чистый» показатель — он не зависит от возрастной структуры населения, в отличие от общих коэффициентов смертности. И не зависит от внешних стандартов, в отличие от стандартизованных показателей смерти. Но есть небольшое «но», о котором мы говорили — предположение о неизменности показателей смертности.

Все показатели, которые зафиксированы в президентских указах — это ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 0 лет, при рождении. А есть еще более интересный показатель, например, при достижении возраста 15 лет (если мы оцениваем продолжительность жизни взрослого населения), при достижении возраста 60 лет и так далее (если нам надо оценить длительность получения пенсии).

— От чего умирают россияне?

Главная причина смерти россиян стандартная — примерно от того же, от чего и американцы, но в ряде европейских стран эта причина уже перестает играть ведущую роль — сердечно-сосудистые заболевания. А туда входят большие кластеры болезней: ишемические болезни сердца — поражение коронарных сосудов, цереброваскулярные заболевания — (нарушение мозгового кровообращения — различные инсульты, инфаркты мозга) и ряд других заболеваний.

Сердечно-сосудистые заболевания, конечно же, — основная проблема в России.

Уже прошли те времена, когда на втором месте были внешние причины — всякие травмы, несчастные случаи (алкогольные отравления, самоубийства, убийства, ДТП и прочее). Россияне уже не умирают от них в таком количестве как прежде. Теперь они на третьем месте.

А на второе место среди причин смерти поднялись онкологические заболевания. Выход новообразований на второе место волнует врачей, и они часто говорят, что рак молодеет, но на самом деле это не так. Рак, как правило, случается в старших возрастах, а вот смертность от несчастных случаев и внешних причин — в РФ частотнее для молодых (в ЕС, например, и они уже переходят в старшие возраста). Поэтому можно сказать, что мы прогрессируем в росте продолжительности жизни, в том числе во многом и из-за снижения смертности от внешних причин.

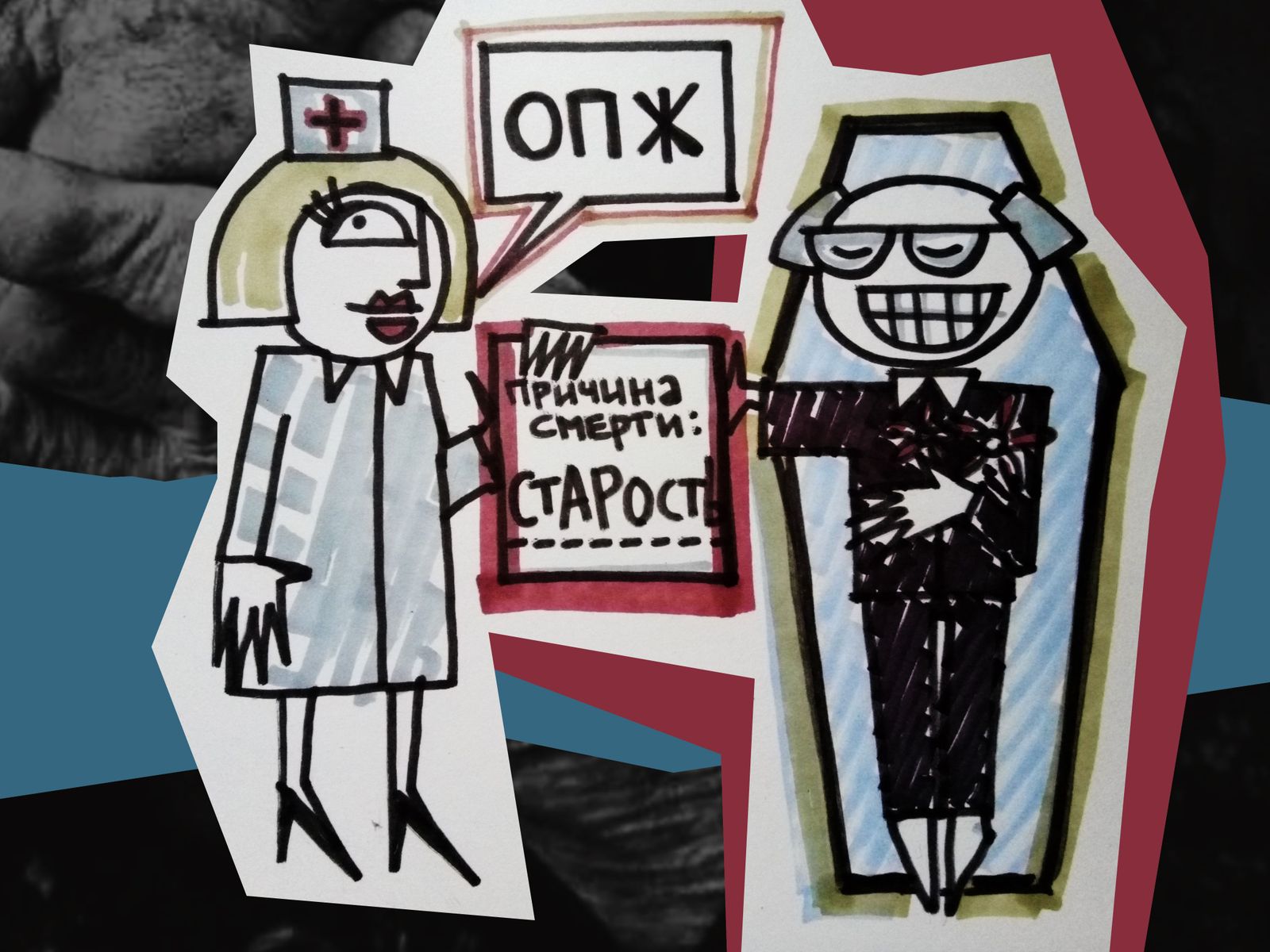

И в прежних, и в новом указах президента достаточно четко прописано, что надо снижать смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, внешних причин (особенно ДТП). Интересно, что на самом деле реализация указа от 2012 года по снижению смертности привела к тому, что российская региональная статистика смертности по прочим причинам с 2012–2013 года непригодна для анализа. Судя по всему, ситуация повторится и продолжится до 2024 года. В целом по стране порядок расположения смертности от трех основных классов причин не вызывает сомнений, но вот точные цифры под вопросом.

Самого недоучета смертности в России практически нет — факты смерти не скрываются. Может, за редким исключением в северо-кавказских республиках или в отдаленных регионах Сибири, и то это косвенные оценки, которые не были научно доказаны. Поэтому реальная продолжительность жизни в России рассчитана достаточно точно. Если смерть наступила, она фиксируется. А вот насколько качественно фиксируются окончательные причины смерти — большой вопрос.

Здесь можно играться с диагнозами. Мы уже наблюдали это в 2012–2013 годах. Например, раз стоит цель снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, а умерший до развития острого инфаркта миокарда болел гриппом, то причина смерти может пойти в респираторные заболевания, к которым относится грипп. Если человек болел диабетом, то могут записать, что основной причиной смерти послужил сахарный диабет, а это уже эндокринное заболевание. Можно дойти до того, что инсульт — это поражение мозга, а это значит заболевание нервной системы. Если человеку было больше 80 лет, можно написать просто: «старость».

Поэтому от статистики смертности по причинам в ближайшие 6 лет я ничего хорошего не жду. Но продолжительность жизни будут фиксировать относительно честно, по крайней мере в регионах, где население правильно учтено. Сейчас она растет — у нас все хорошо.

— В связи с чем она растет?

Со 100% точностью утверждать не могу. Могу сказать, что у нас очень сильно меняется поведение более молодых когорт. Они ведут себя менее рисково: меньше пьют, меньше курят, не любят опасные приключения (я имею в виду не практически не опасные для жизни экстремальные виды спорта, а драки «стенка на стенку» или пьяное вождение). Лет 10-15 назад такое было только в крупных городах, сейчас распространяется на всю Россию. И это тоже снижает смертность от внешних причин. Кроме того выросла доступность лекарств, несколько поменялись протоколы лечения, например, по контролю за давлением, стратегии работы с больными в той же скорой помощи и лечение их при подозрении, допустим, на ишемическую болезнь сердца, на острый инфаркт миокарда и так далее. Стало очень много оперативных вмешательств, например, те же операции на открытом сердце. Мы удачно экспортировали технологии, которые активно действуют в Европе, и в общем-то у нас реально снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, у нас стали контролировать давление, у нас упала смертность от внешних причин, стали меньше пить, меньше курить. Кроме того, у меня есть подозрение, что последняя реформа Минздрава — вряд ли Минздрав ее задумывал так, но тем не менее — она тоже способствовала улучшению ситуации. Благодаря ей у нас стали больше больных доставлять в центры, где есть квалифицированные врачи. Вероятность попадания к неквалифицированному специалисту сильно упала, вероятность медицинских ошибок также снизилась, также как и неследования протоколам. То есть лечить стали немножко лучше. Это мое мнение, в медицинском сообществе на эту тему много споров, но факт остается фактом: продолжительность жизни растет.

Кстати, сейчас будут наверное какие-то алармистские статьи, потому что в марте и в апреле у нас резко выросла смертность (число умерших процентов на 10 подскочило). Был очень холодный март в центральной России и в на Урале, при том, что, например, на юге России, где волны холода не было, смертность не выросла. А в апреле была серьезная эпидемия гриппа. Но я все-таки считаю, что продолжительность жизни будет расти и по итогам 2018.

— Какие есть примеры резкого увеличения общей продолжительности жизни в мировой практике? В каких странах и как это получилось?

Резкое увеличение ОПЖ — это явление, как правило, наблюдается в странах, которые успешно борются с младенческой смертностью и со смертностью от инфекционных заболеваний, например, тех же детей. Это Индия, Африка, Китай, там все происходило очень быстро за короткий период времени. За счет того, что снижается детская и младенческая смертность, общая продолжительность жизни быстро растет.

Но на следующей стадии все уже сложнее. Происходит топтание на месте, как это было в той же Европе в 1950-60-х годах, а потом люди резко изобрели способы бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями — произошла кардиоваскулярная революция. А, например, Восточная Европа внедряла уже готовые решения в 90-е годы. Поэтому Восточная Европа в 90-е годы — Чехия, Польша — это пример быстрого роста продолжительности жизни населения. С начала 2000-х — Эстония, Болгария, Румыния — страны второго эшелона Восточной Европы — стали примерами быстрого роста продолжительности жизни. Мы сейчас следуем за ними. Там тоже внедрялись ограничения по алкоголю, переход на более легкие сорта, молодые поколения перешли на менее рисковое поведение, также провели реформы здравоохранения.

В свое время после войны в СССР был тоже резкий рост продолжительности жизни, также как и в африканских странах, за счет того, что младенческая смертность упала, появились антибиотики. Но это уже давнишние дела, а из недавних — кардиоваскулярная революция — боремся с падением продолжительности жизни из-за сердечных заболеваний, с внешними причинами начинаем бороться — меньше пьем. Сейчас на пороге уже должна быть онкологическая, или раковая революция. Посмотрим, как у нас с этим дело пойдет.

— А возможна ли фальсификация при расчете продолжительности жизни? Как? На каком этапе это делается?

Не уверен, что возможна. По поводу причин смерти — очень даже. А махинации с продолжительностью жизни в теории возможны, были некоторые прецеденты и на Греческих островах, и в Италии, а на Окинаве: не регистрировался факт смерти, хотя человек умирал, чтоб его родственники получали пенсии. У нас такое есть на Северном Кавказе, но доказанных фактов не так много. Но тем не менее иногда говорят, что в Дагестане или в Чечне смерть фиксируют уже через несколько лет после после. Но на Северном Кавказе есть другая проблема, даже если мы предположим, что все смерти фиксируются там без проблем, то будет проблема с подсчетом численности населения. Она там раздута. По факту население Северного Кавказа — особенно Чечни, Дагестана, Ингушетии ниже. Это случилось из-за проблем с проведением переписи. Людей посчитали несколько раз. А если численность населения на бумаге выше, чем есть на самом деле — в Дагестане 2,5 миллиона, а там считают, что 3, то у нас из-за этого все повозрастные коэффициенты будут ниже, чем на самом деле. Продолжительность жизни будет бо́льшая. Из-за этого «официальная» продолжительность жизни в Дагестане, Ингушетии и частично в Чечне на каких-то запредельных величинах — на уровне Голландии, которые не могут там быть по определению.

Но это не манипуляция, это скорее небрежность с расчетом реальной численности населения. Тем не менее, данные из этих регионов о продолжительности жизни не могут быть использованы из-за этого для серьезного анализа. А уж есть ли там недоучет регистрации смертей — это вопрос. В принципе, может быть. Там может не требоваться или легко получаться разрешение на захоронение без свидетельства о смерти, происходит оно в тот же день, и иногда может идти в обход ЗАГСа. Но это единичные случаи. А чтобы массовая манипуляция — это усложняется тем, что многие ЗАГСы отчитываются онлайн. Так что только единичные случаи возможны, которые общую картину не поменяют.

— Какой можно сделать вывод из всего, что вы рассказали?

Вывод такой: чиновникам не очень хорошо сейчас, потому что к 2024 году рост ожидаемой продолжительности жизни до 78 — будет большой проблемой. Те же страны Восточной Европы и Прибалтики, которые быстро росли в этом плане, потом на уровне в 75 лет уперлись в проблемы с дальнейшим увеличением продолжительности жизни: она росла, но уже гораздо медленнее. Для того, чтобы нам к 2024 году увеличить продолжительность жизни до 78 лет, надо повышать её ежегодно почти на год.

— А это вообще реально? Что для этого стоит сделать?

Я считаю, что это крайне сложно. Надо до конца довести кардиоваскулярную революцию во всех регионах России. Надо навести порядок в сфере лечения онкологических заболеваний, в которую только сейчас начинают внедряться какие-то современные методы лечения, профилактики и ранней диагностики. 80 лет к 2030 году? Сложно загадывать, что будет ближайшие 12 лет. 78 лет к 2030 — это реальная цель. Но 78 к 2024 и 80 к 2030 кажется невыполнимым. И опять же, возможности для подтасовок сильно ограничены. Тем не менее, какие-то локальные цели по поводу снижения смертности от ДТП, сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии — это возможно, за счет того, что всегда можно перекинуть на другие причины. Вопрос какие. Будем ожидать рост смертности от респираторных болезней и заболеваний желудочно-кишечного тракта. Будет забавно смотреть на это. Но что касается продолжительности жизни — тут чиновникам не позавидуешь, потому что ей так просто не сманипулируешь.

Заглавная иллюстрация: Тала Никитина