После подавления зимних протестов 2021-го к российским силовикам прицепилась кличка «космонавты» — в оцеплениях стояли упакованные в броню костюма и герметичные шлемы безымянные солдаты без опознавательных знаков. В это же время во Франции гражданам запретили публиковать имена и другие данные жандармов. Мировая политика стремится к тотальной безопасности сотрудников правоохранительных органов: униформа обезличивает отдельного полицейского, поэтому ответственность за насилие несут не индивиды, а вся структура внутренних войск. В то же время, идентификация и называние же каждого силовика, применяющего грубую силу к протестующим, возвращает эту ответственность субъекту, сняв её с коллектива.

Философ и художник Павел Магута исследует феномен униформы и то, как она позволяет человеку чувствовать себя частью глобального единства: возможны ли всеобщая безопасность и коллективная вина, как человеческая психика воспринимает единство формы, почему общество движется в сторону проектов, об опасности которых предупреждал Мишель Фуко, — системе, где послушание становится автоматическим, а люди — колёсиками машины, как под маской трансформируется человеческое «Я», почему «Проект „Разгром“» из романа Паланика становится реальным, и как полицейские избивают людей от их же имени.

Безопасность для всех?

Главное и наиболее болезненное свидетельство современного мира, обременяющее нашу эпоху, есть свидетельство повсеместного растворения и распада человеческого сообщества в угоду тотальной «безопасности». И уже не столь важно, какой из бесконечной череды декретов или чрезвычайных установлений на сей раз диктует новейшие нюансы этого глобального потрясения, — значимо лишь общее осознание катастрофы, ощущение крушения того, что, как казалось, когда-то было обещано.

Следуя в русле господствующей правовой доктрины и попутно срывая с неё последние лоскуты розового флёра, несётся вихрь очередной модернизации — законодательные инициативы, обеспечивающие новый уровень безопасности для органов, обеспечивающих безопасность и охраняющих право (на безопасность, разумеется). Вопреки ожиданиям инициаторов перемен, не во всех странах удалось бесшумно, в модном нынче режиме автоматического (само)обновления системы, внести поправки в нужные (всё ещё нужные!) регламенты и нормативные акты. Так, в начале 2021-го сразу в нескольких городах Франции прошли протестные акции против принятия закона «О глобальной безопасности». Несмотря на действующие ограничительные меры, наперекор настоятельным требованиям главных представителей биовластной опеки — стражей и докторов — люди не сдержали возмущения и несколько недель подряд выходили на уличные акции протеста.

Негодование протестующих вызвала статья законопроекта, предусматривающая наказание в форме крупного штрафа и тюремного заключения для тех, кто размещает в интернете фотографии полицейских, на которых четко видны их лица, а также сообщает их адреса и фамилии. Многие граждане Французской Республики почувствовали в предложенной концепции «Sécurité globale» настоящую измену фундаментальным принципам Liberté, Égalité, Fraternité и бесстыдное посягательство на свободу слова и свободу собраний.

Однако такой сценарий предательства со стороны государства не ограничивается одной лишь Францией. Граждане по всей Европе, в особенности после введения небывалых ограничительных мер, вызванных борьбой с пандемией, стали всё больше задумываться об уровне полицейского контроля в своих обществах и жаловаться на произвол со стороны властей.

Полиция всегда была тем местом, в котором правовой порядок давал слабину, обнажая свою насильственную природу. Полиция воплощает собой так называемое насилие в правовых целях, границы которого никогда не бывают чётко определены, а контроль за его применением весьма ограничен. Вальтер Беньямин писал о слиянии в полиции двух видов насилия — правоподдерживающего и правоустанавливающего. Полиция не просто следует праву и поддерживает его, она ещё и устанавливает право через практику его применения. Люди чувствуют в этом ведомстве позорную сторону любого правопорядка.

Частная жизнь граждан становится всё более прозрачной и незащищенной от государственного вторжения, а закон, и без того предоставлявший своим блюстителям значительные гарантии безопасности, в который раз приведён в озабоченную подвижность относительно неуязвимости правоохранителей. Чего может бояться полиция в обществе тотальной дисциплины и государственного контроля?

Европа, познавшая в XX веке тоталитаризм не просто как абстрактную идею, а как практический принцип организации общества, цепенеет перед оживающим призраком своего трагического прошлого. Дух насилия стремительно объективируется, и от него сложно отделаться как от «ошибки мозга», избавиться как от лёгкого déjà vu. Сегодня в Европе всё отчётливее становится понимание, что любое государство является полицейским, и любая государственная власть авторитарна и представляет собой псевдовласть, поскольку уже давно не опирается на справедливость и держится силой. Разница лишь в степенях, нюансах, деталях… Дополнительный ужас производит существование по соседству государств нескрываемого тоталитарного профиля, где насилие реализуется в отточенной технологии, непосредственно и во всех сферах общественной жизни.

Насилие вновь проникло в сознание, стало символом времени.

Несомненным опознавательным знаком воцарившегося и узаконенного насилия становятся правоохранительные органы и их легко идентифицируемая униформа, их экипировка и обмундирование. Неслучайно активисты по всему миру, протестуя против полицейского произвола, настаивая на процедуре установки личности (так называемой «деанонимизации») полицейских, на ношении видеорегистраторов, на обязанности полицейских представляться при обращении к гражданам, схожим образом формулируют одну и ту же простую мысль: «Полицейская форма не может служить протекцией!»

Несогласные с законами о защите персональных данных правоохранителей, по-видимому, всё ещё исходят из примата принципа личной ответственности, из идеи существования под униформой индивида. Но давайте подумаем, разве не для того нужна униформа, чтобы обеспечивать её носителю протекцию, некое «вооружение против боли»? Возможно, и броню от индивидуальной ответственности?

В вопросе защиты персональных данных представителей правоохранительных органов наглядно сталкиваются две идеи — идея индивидуальной (персональной) свободы, а значит и индивидуальной (персональной) ответственности, и идея всеобщей (или даже «глобальной») безопасности, которая призывает отказаться (частично или полностью) от индивидуального в пользу общего. Извечная оппозиция индивидуального и коллективного, бинарность сингулярного и всеобщего. Не требует грандиозного напряжения ума понимание того, что ни индивидуальность, ни коллективная всеобщность невозможны в своей абсолютной имманентности, поэтому доминирование принципа «безопасности» над всеми остальными правовыми принципами неизбежно ведёт к расставанию с индивидуальными свободами, а «общая безопасность» имеет постыдную склонность оборачиваться безопасностью для определенного (и постоянно сужающегося) круга лиц…

Униформа мысли

Униформа символизирует разрыв с частным, персональным, партикулярным. Как раз поэтому в противоположность форме единого образца индивидуальную одежду называли партикулярным платьем (от латинского particularis отдельный, частный).

Универсальная форма — это идея, утверждающая возможность всеобщей (от лат. universalis «всеобщий, целый») процедуры идентификации и дифференциации. Это мышление образами целостности и единства, не считающееся с существованием изначальной множественности или вовсе отрицающее его, в том числе множественность значений термина «единство».

Нет ничего постыдного в стремлении к единству, к общим задачам и целям. Общий интерес не только естественен для человека, но и укоренён в разуме. Понимание всеобщности и восхождение к универсальности может происходить в силу признания в составе любого множества сингулярности.

Однако в случае с униформой, в особенности униформой государственной, мы имеем дело с идеей тотальности, в силу которой каждый человек и каждая вещь должны отождествляться со своим местом в космосе, со своей функцией и назначением.

Нетрудно заметить подмену понятий и увидеть, что мы имеем дело не с объединителем множественности субъектов, а с приведённым в действие великим растворителем и сепаратором. Подобная операция подмены единичности единством организма неминуемо ведёт к воплощению тоталитарного проекта.

Субъект упраздняется и сводится к функции, которую символизирует его форма. Обмундирование сливается с его рабочими инструментами — например, с ружьем, дубинкой, наручниками, с лошадью. От человека требуется кентаврическая слитность с техническими средствами. И человек утрачивает своё тело в пользу механически детерминированной системы, редуцируется к материи и функции. Человек сам становится средством.

Его психика в положении постоянного подчинения и отлаженной субординации отступает перед доминантой субпсихического измерения.

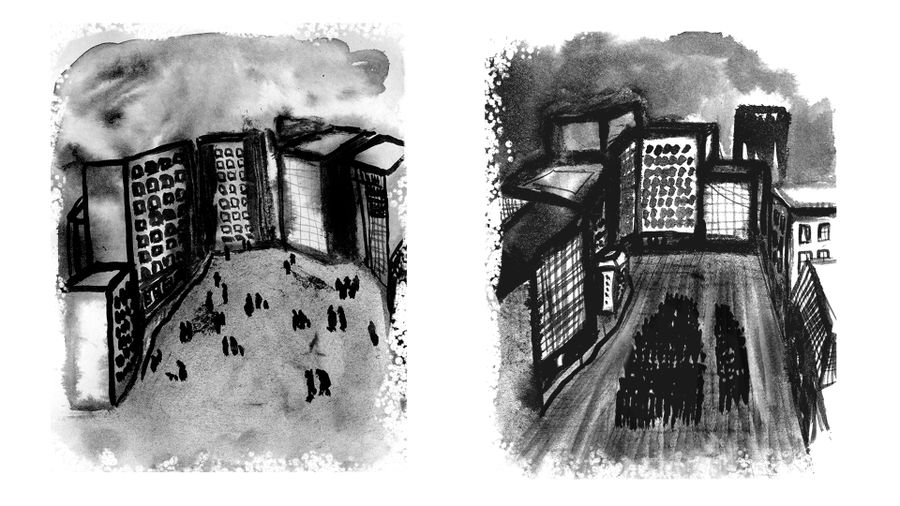

Давайте проделаем элементарный эксперимент. Вообразим две картины. Обе демонстрируют одну и ту же городскую площадь. На первой картине площадь заполняет праздношатающаяся и разношёрстная толпа, а на второй чинно и статно красуется взвод или любое иное воинское формирование. Что мы видим на этих картинах? На первой мы видим людей, разных людей, мы имеем дело с множеством. На второй перед нами оказывается объект, мы видим квадрат, здесь мы имеем дело с геометрической фигурой. Первой не хватает упорядоченности, уж слишком она хаотична, может даже возникнуть чувство бесполезного рассеивания энергии. Вторая же, напротив, олицетворяет порядок и стройность, собранность и концентрацию энергии, которую можно использовать для превращения в какую-нибудь полезную работу.

В зависимости от угла зрения, первая картина может вызывать как чувство свободы и веселья, так и ощущение тревоги. Тем, кто восторгается строевой размеренностью взвода, может показаться, что людям на первой картине не хватает дисциплины, и хаотичность может привести к опасным смешениям.

Легко догадаться, что эксперимент выявляет нашу (хотя можно прикрыться эпитетом «картезианскую») склонность к редуцированию физического пространства к пространству геометрическому. Людей с малых лет приучают к упорядочиванию физического мира посредством геометрических фигур, к классификации этих фигур и сортировке. Примечательно, что одна из самых распространенных игрушек, посредством которой дети знакомятся с геометрическими фигурами — это так называемый «Сортер». «Сортер» представляет собой контейнер с кубиками, в крышке которого прорезаны отверстия в форме основных геометрических фигур. В процессе сортировки ребёнок отбирает кубики соответствующей формы, чтобы опустить их в «домик» через подходящую форму. Интересно, что многие дети довольно быстро понимают, что кубики разных форм при правильном повороте можно просовывать в одно, подходящее для всех «кирпичиков», отверстие (чаще всего это отверстие в форме квадрата). Важным уроком такого обучения является то, что вне зависимости от того, через какое отверстие проходит сортировку кубик, все они смешиваются в одном контейнере (впрочем, так же, как они смешались вне зависимости от своей геометрической формы в слове «кубик»).

Пожалуй, намного проще иметь дело с квадратами, прямоугольниками, ромбами, трапециями, пентагонами или иными геометрическими фигурами, чем считаться с хаотичностью и неопределенностью физического мира. Особенно когда возникает необходимость передвинуть фигуры по карте военных действий.

Униформа и её распространенность в обществе отражает не только и не столько умонастроение носителя формы, но и мировоззренческие трансформации в обществе в целом, перемены в самом «духе времени» — в Zeitgeist.

Важность униформы, её повсеместное внедрение, влияние «мундира» на самосознание и самоидентификацию, универсальная форма одежды как олицетворение («нового» или «традиционного») миропорядка, противопоставление многообразию повседневной одежды и непостоянству моды — все эти вопросы давно занимали мысли представителей самых разных философских и политических течений.

Наиболее яркие размышления об униформе, перекочевавшие как в труды многих идеологов консерватизма и военных теоретиков, так и в исследования культурологов и искусствоведов XX века, принадлежат Эрнсту Юнгеру. Ныне почти забытый, один из важнейших авторов прошлого столетия и один из самых ярких представителей движения «Консервативной революции» (Konservative Revolution) посвятил своим взглядам на наряд отдельную главу в известной книге «Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt» («Рабочий. Господство и гештальт»), увидевшей свет в 1932 году.

Критикуя современное ему общество и обосновывая свои политические взгляды, Юнгер, как и другие «консервативные революционеры», противопоставлял свои идеи одновременно и либеральному дискурсу, и коммунистическому. В своём отношении к современной моде на одежду он отталкивался от противоположения индивидуального и целого, а также от своих взглядов на технику и идеи современного человека, обреченного на работу, приставленного к технике и спаянного с машиной (в этой части взгляд Юнгера оказался провидческим).

Стоит напомнить себе, что многообразие повседневной одежды — явление относительно недавнее. Лишь с развитием технологий и индустрии моды, с укреплением буржуазных свобод у людей появилось больше свободного времени, и они столкнулись с необходимостью выбора наряда для досуга.

«Наверное, нет другой эпохи, когда люди одевались бы так плохо и так безвкусно, как сейчас», — сетует Юнгер. «Впечатление такое, будто содержимое огромной барахолки заполнило своим дешёвым разнообразием улицы и площади, где и донашивается с гротескным достоинством».

По словам Юнгера, самым ужасным днём на неделе было воскресенье, когда бюргеру нужно было выбрать, что надеть в церковь.

С развитием идей парламентаризма на европейском континенте гражданская одежда, бюргерский костюм, активно проникает на государственную службу. Всё чаще можно было наблюдать министра в неформальной обстановке и даже в «купальном трико», а конституционного монарха — фотографирующимся в «прогулочном костюме».

В бюргерском костюме Юнгер видел «бесформенную реминисценцию старых сословных нарядов», и не находил смысла и социальной пользы в многообразии костюмов. Отдельным поводом для критики были неоднородные наряды соотечественников, выезжавших за границу. Там, где немец выступает в роли частного путешественника или в составе туристической группы, в нём «заметна некоторая неловкость и мешковатость: он недостаточно цивилизован».

Цивилизован, да и вообще заслуживает уважения в обществе только тот, кто носит униформу. Цивилизация лишь там, где «пробивается рабочий стиль» одежды. В представлении Юнгера, ты не можешь претендовать на то, что ты занят неким серьёзным делом, если на тебе нет рабочей униформы.

Юнгер считал, что мода на бюргерский костюм не приживётся, что эта послевоенная тенденция — не что иное как свидетельство упадка, а сама идея такой партикулярной одежды «была обречена на неудачу» в силу «той романтико-индивидуалистической позиции, которая составляла ее основу».

Смысл и достоинство униформы в том, что она не подчёркивает индивидуальность, а выделяет тип. Единичный человек должен быть функционально упрощён и вписан в общую «органическую конструкцию».

«Индивидуальная свобода в традиционном буржуазном смысле нелепа, не нужна и даже вредна. Свобода допустима в мере необходимой для обеспечения общих целей целого, но онтологически она не указана. Ее место занимают организация, послушание, иерархия. Диктатура, собственно, является естественной формой общества…».

Индивид, по словам Юнгера, — «это парадная, в которой нет никакого смысла». И добавляет: «Только полное разрушение старых построек, потерявших свой смысл, даёт возможность проявиться действительности нового силового поля».

В размышлениях Юнгера о важности униформы, особенно для всех государственных ведомств, в его представлениях о чётком картировании (разлинованности и расчерченности) публичного пространства, о важности монументов, в акценте на жертвенности граждан, на их готовности поступиться индивидуальной (буржуазной) свободой ради окончательного решения вопроса безопасности и воцарения мира тотальности можно без труда и специальной оптики разглядеть не только предвестие известных катастрофических событий в Европе, но и расслышать многие тезисы нынешних правых популистов, умеренных и не очень консерваторов, и идеологов тотальной системы безопасности («Sécurité globale»).

Наше время держит все условия для великого господства системы тотальной безопасности. Представляется, что те проекты, об опасности которых предупреждал Мишель Фуко в своих работах по теории общества, повсеместно торжествуют. «Историки идей обычно приписывают философам и юристам XVIII столетия мечту о совершенном обществе. Но была и военная мечта об обществе: она была связана не столько с естественным состоянием, сколько с детально подчинёнными и прилаженными колёсиками машины, не с первоначальным договором, а с постоянными принуждениями, не с основополагающими правами, а с бесконечно возрастающей муштрой, не с общей волей, а с автоматическим послушанием».

Есть ли ещё место для личности, для индивида в обществе тотального контроля? Может ли личность рассчитывать на своё признание в пространстве послушных тел?

Маска-личность

Слово persona (лат. личность, индивид) первоначально означало «маска». Считалось, что именно благодаря маске индивид приобретает роль в обществе, осознаёт свою социальную идентичность. Задолго до того, как persona обрела правоспособность и политическое достоинство, личность человека отождествлялась с именем, а имя указывало на принадлежность к роду. В Древнем Риме каждая семья патриция хранила восковую маску своего предка. В этом отличие патриция от раба, у которого не было ни предков, ни имени, а значит ни прав, ни личности.

Борьба личности за свои права — это борьба за признание, борьба за маску. Однако эту маску общество должно признавать. В этом акте признания личности заключается главное достояние любого человеческого общества. Это основа социальной идентичности. Другие люди важны, потому что они могут признать меня.

Представления о личности как о маске легли в основу не только юридических представлений о личности, но и повлияли на развитие идеи нравственной личности. Формирование этого концепта было тесно связано с театральной традицией. Нравственная личность возникает тогда, когда актёр, принимая роль, надевая маску персонажа, всё же сохраняет по отношению к ней дистанцию, отстранённость, для сохранения своей самости. Трагедия актёра, сросшегося со своим персонажем, потерявшего себя, — расхожий сюжет во многих культурах.

Как предупреждал своих современников Эпиктет: «Скоро настанет время, когда трагические актёры будут думать, что их маски, башмаки, волочащиеся одеяния и есть они сами».

Но что, если сократить число возможных ролей, уменьшить число масок, урезать актёру репертуар возможностей?

Что, если сделать обязательным ношение универсальной маски во всех общественных местах? Единой, защитной, медицинской, противогазной маски?

Что, если и вовсе отказаться от маски — «сбросить все маски»? Отказаться от имени?..

Что, если свести социальную идентификацию к процедуре идентификации, признание — к процедуре опознания личности? К сверке цифры и биологического материала.

Что будет, если выдать всем форму единого образца, шлемы, маски, опустить забрала, стереть любые персональные идентификаторы, запретить любое опознание, сличение, идентификацию, ограничить поиск под внешним обликом следов персоналии?

«…Если снять с него и башмаки и маску и вывести его на сцену призраком, пропал ли трагический актёр или остаётся?». Эпиктет сам себе отвечает: «Если у него есть голос, остаётся».

Кто-то увидит в предложениях расстаться с именем и с иллюзией, что под маской или униформой может скрываться личность, трагедию (личную трагедию?). Но Юнгер и его единомышленники видели в «нивелировке» личности реализацию «низшей ступени» проекта, который можно обозначить как «единство господства». «Однако, чем дальше идет разрушение и преобразование, тем с большей определенностью распознается возможность нового построения — построения органической конструкции».

Куда ведёт этот «проект» и эта ностальгия по «утраченному единству», можно (пока ещё можно) отыскать в учебнике истории. Позволим себе ещё одну цитату из Юнгера: «Нам уже с давних пор неведомо единство господства, которое держало бы ответ перед высшими силами, — неведом меч власти и справедливости, который только и служит ручательством за покой деревень, великолепие дворцов и сплоченность народов. И все же тоска по нему каким-то образом жива повсюду…»

«Сэр, простите, но в «Проекте «Разгром» у нас нет имён». Безымянная обезьянка-астронавт

Обезличенные отряды полицейских, бойцов ОМОНа и росгвардейцев, марширующих по улицам Москвы, производящих разгон и массовые задержания мирно протестующих и попавшихся под руку граждан, все эти чёрные лыжные маски, каски, шлемы правоохранителей, их беспрекословное следование любым приказам, бесконтрольное насилие в отношении безоружных граждан, общее ощущение творящегося беспредела — всё это, помимо справедливого возмущения, вызывает какой-то неприличный гротескный эффект: да-да, мы помним, что история имеет свойство возвращаться сначала как фарс, а затем как трагедия (перевёрнутая Гербертом Маркузе формула Гегеля) — но есть в этой чудовищной картине ещё какой-то нераспознанный пласт ассоциаций и сильный эффект déjà vu.

Действия анонимных силовиков и общая атмосфера беспредела тревожно и до неприятной горечи во рту напоминают повадки тоталитарной милитаристской организации Тайлера Дёрдена, персонажа «Бойцовского клуба». Проект Тайлера назывался «Mayhem» — разгром или беспредел. Согласно его плану, члены организованной группы отказывались от своей личности, от своих имён, брили головы, подвергались жёсткой муштре, носили одинаковую чёрную форму, чёрные лыжные маски и устраивали акции вандализма и устрашения, финалом которых должно было стать разрушение финансовой системы… Бойцов «Проекта „Разгром“» тренировали не задавать лишних вопросов и чётко следовать приказам предводителя.

Есть ещё одно поразительное сходство: в «Бойцовском клубе» Тайлер, обращаясь к своим солдатам, использует термин «space monkey» — в русском переводе романа Паланика «астронавт-обезьянка», в дубляже фильма Финчера «космическая обезьянка». Тайлер использовал это пренебрежительное прозвище, показывая, что для него все его бойцы — это всего лишь подопытные, которых, как обезьянок, можно запустить в космос для испытаний. К «силовикам» после бесславных акций подавления протестов в России прицепилась кличка «космонавты». Образ блюстителя порядка, упакованного в броню своего защитного костюма, его круглый как аквариум шлем, герметичность оболочки и полная отрезанность от внешнего мира этого одеяния естественным образом породили ассоциацию со скафандром — отсюда «космонавты». Сила первой ассоциации в том, что она непосредственно считывает всё то, что можно замаскировать долгим процессом рационализации. Скафандр — это специальное снаряжение, предназначенное для изоляции человека (или животного) от внешней среды. Для тех, кто любит играть со словами и использовать метафору «лодки» для обозначения «ситуации», «стабильного существования», status quo (ante bellum), будет полезно вспомнить, что с греческого «скафандр» — это союз лодки и человека, «лодкочеловек».

В этом сравнении важно даже не столько апеллирование к внешнему сходству обликов, сколько внутренний семантический контрапункт: Космонавт — это традиционно самая уважаемая профессия в обществе (и так было в советском обществе), это профессия-мечта (Кем ты хочешь стать? — Космонавтом! — Как тебя зовут? — Юра…); для выполнения своей миссии от претендента в космонавты требуются исключительные личные качества: это лучший из лучших, представитель человечества в космосе, поэтому имена первых космонавтов знают все… В отличие от космонавтов, «космонавты» вряд ли могут претендовать на высокое уважение в обществе, а новейшие тенденции в обеспечении «глобальной безопасности», засекречивающие их персональные данные, делают их профессиональный труд анонимным, так, чтобы мы ни при каких обстоятельствах не узнали их имён…

— Сэр, простите, но в «Проекте „Разгром“» у нас нет имён!

— Послушайте меня, это человек, у него есть имя — Роберт Полсен, ясно? Роберт Полсен!

— Сэр, но он умер, служа проекту «Разгром».

— Это человек, и он мёртв сейчас из-за нас. Это вам ясно?

— (пауза, пустой взгляд, кивок) Мне ясно. После смерти у членов проекта «Разгром» появляется имя. И это имя — Роберт Полсен. Его имя Роберт Полсен. Его имя Роберт Полсен. (все начинают хором скандировать) ЕГО ИМЯ РОБЕРТ ПОЛСЕН!

Боль и имя

Любая униформа, будь то скафандр, медицинский халат или полицейская форма, подразумевает некий характер вооружения, обещает некую степень защищённости. Форма — особая броня против атаки боли. И это свойство универсальной формы распространяется не только на его носителя. Её обезличивающее свойство становится обезболивающим эффектом и для тех, кто двигает геометрические фигуры из людей, и для обычных наблюдателей.

Ужас этого трагического свойства униформы характеризует холодное утверждение Юнгера: «Это делает ясным тот факт, что мертвеца в униформе можно рассматривать с большей холодностью, чем какого-нибудь человека в гражданском, убитого в уличном бою».

Универсальный человек под униформой — это человек без имени.

Свою героическую завершённость этот идеал получает в обезличенном, лишённом любых очертаний образе неизвестного солдата. Именно к месту захоронения этой магической фигуры стекаются благодарные потомки, возлагаются бесконечные венки цветов, воздаются высшие государственные почести во время траурных церемоний. И не столь важно, где воздвигнут мемориал, в центре какого городского парка или военного кладбища, у Кремлёвской стены или у подножия Триумфальной арки, — единственно важно то, что всегда будет поддерживаться символическое пламя памяти у самой знаменитой могилы — могилы Неизвестного солдата.

Герой — безымянный солдат, только он «выступает носителем максимума активных добродетелей: доблести, готовности и воли к жертве. Его добродетель заключается в том, что он может быть замещен, и что для каждого павшего в резерве уже имеется смена. Его критерий — это критерий вещественного, безусловного результата…»

ВСЕ ХОРОМ: «ЕГО ИМЯ РОБЕРТ ПОЛСЕН. ЕГО ИМЯ РОБЕРТ ПОЛСЕН».

Сочувствие и сострадание возможны лишь по отношению к отдельному человеку, а не к массе. Каким красивым и «органическим» эпитетом её не обозначь, масса способна пробудить лишь жалость и сожаление. Сострадание всегда откликается на живое, индивидуальное страдание, на его слышимые звуки и видимые жесты.

Попытка скрыть своё имя — отказ от индивидуальности, от самостоятельности в принятии решений, повиновение, — это отказ от самости и сострадания.

Люди, которые пытаются установить личность людей в униформе, по-прежнему исходят из первичности субъекта и представлений, что под этой формой скрывается индивид, похожий на них человек. Однако любой солдат — это, в первую очередь, фрагмент единого подвижного механизма, и во вторую очередь, доблесть и мужество. Такова диспозиция представителей власти, которые всячески настаивают на сохранении анонимности «в целях безопасности», — то есть, на полном растворении отдельных стражей порядка в органической конструкции, наименование которой «орган».

Подчёркнутое отстаивание такой позиции свидетельствует о возвращении архаического понимания долга как всеобщей повинности и уравнивания понятий коллективной ответственности и коллективной вины.

К несчастью, у такого подхода есть неизбежный «эффект бумеранга». Невозможность общества призвать к ответственности того или иного представителя правоохранительных органов, переносит всю ответственность на орган, на всю профессию. Тот или иной случай превышения полномочий, любой акт неспровоцированной агрессии со стороны одного сотрудника, не имеющего индивидуального номера, потерявшего личный жетон и любой опознавательный знак, воспринимается как выражение общей воли всей органической конструкции: это не полицейский — «имя, фамилия, пол, год рождения, звание» — жестоко ударил беззащитную женщину в живот — это вся полиция бьёт женщину в живот. Результатом такой логики становится восприятие любых злоупотреблений полномочиями и эксцессов силы не как исключений из правила, а как симптомов всей правоохранительной системы.

Попытка отдельных активистов обнародовать имена тех, кто непосредственно был замечен в превышении полномочий, в нарушении закона, — это попытка спасти имена тех, кто не участвовал в произволе. Это воспрепятствование распространению коллективной вины на всех сотрудников органов, ведь подобная «всеобщая повинность» существует с целью обелить тех, кто виновен в нарушении закона.

Важно помнить, что если и бывает коллективная ответственность, то коллективной вины не существует. Вина, как основание ответственности, всегда субъективна, вина индивидуальна. Из этого исходит любой суд.

Идея всеобщей повинности, всеобщей обязанности и общего долга эксплуатируется государством не только в отношении стражей (своего) порядка, но и на всех граждан. Очевидным примером является объявление всеобщей мобилизации. В периоды обострения внутреннего кризиса государство вновь и вновь прибегает к старым ритуалам построения магических фигур — регулярных четырёхугольников и человеческих колонн, истинный смысл которых направлен на заклинание боли агонизирующей государственной власти.

Любой подобный призыв к коллективному действию всегда осуществляется от имени Народа. И когда правоохранители маскируют свои индивидуальные номера, скрывают свои лица, имена и персональные данные, они не действуют в строгом смысле анонимно, они действуют от имени, и имя это — «Народ». «Народ» — единственное имя, упомянутое в преамбулах конституций, номинальный источник закона, предпосылка и окончательная отсылка любой суверенной власти. Как ни парадоксально, но действуя анонимно, полицейские отчётливее обнажают факт того, что они слуги и проводники воли «народа». Можно иронизировать и обманывать себя, что мы все знаем, какие персоны прикрываются этим именем (чьи персональные данные скрываются за этим именем), факт остается фактом — так работает государство, мы все в силу налоговой повинности участвуем в обмундировании полицейских, которые избивают мирно протестующих граждан. Их имена неважны, потому что они делают это от нашего имени.

«Повинность»

Давайте прибегнем к тому, что рискует вызвать возмущение у всех ревностных сторонников позитивизма, — к этимологии. Это может оказаться полезным для развития нашей мысли.

Повинность, синонимизирующаяся с древнерусским «заимъ/заемъ» и долг, в силу внутренней формы лексемы предполагает не что иное, как виновность, соучастие. Эту прочную лексико-семантическую связь легко проследить на всех этапах становления социальной, правовой, политической и экономической терминологии. Поэтому повинность в архаическом понимании является долгом/обязанностью компенсации за ранее совершённые поступки (аналогично германским языкам: например, нем. Schuld «долг, обязанность, вина», др.-исл. skuld, skyld, др.-англ. scyld, др.-фриз. skelde, др.-сакс. skuld, современный модальный глагол английского языка should). Семантический элемент «принуждения» можно обнаружить во всех языковых единицах, связанных с долженствованием.

Важно также помнить, что праславянская языковая культура развивалась конвергентно, и в слове «долг» присутствуют отголоски кельтского осмысления долга — ирл. dlug, dluig — как «доли» и «совести».

Откуда бы ни росли корни понятия «повинности» и «долга» — все они обращены к субъекту, все эти представления находятся в интимной связи с субъектом. Поэтому долг существует только в межличностных связях, он не мыслится вне субъекта.

Попытка избежать личной ответственности через всеобщую повинность, спрятаться от индивидуального нравственного выбора, срастись с маской должного в конечном итоге приводит лишь к увеличению персональной задолженности. Всегда наступает момент, когда протекция истекает, и униформа теряет защитную функцию для отдельного носителя, общий долг оборачивается личной долей, и боль требует вернуть кредит.

Вместо послесловия

Эта идея может показаться пугающей и странной, но одежда подменяет душу.

Если мы вдумаемся и обратимся к истории религиозных практик, то увидим, что эта довольно простая и очевидная мысль пронизывает все теории ауры. Аура — это ореол, сияющее одеяние, одежда тела. И душа, и одежда — искусственное дополнение тела. Разнообразие одежды и формирующая её мода — всё то, что приводило в бешенство «консервативных революционеров» — означает смерть и смертность.

Униформа же производит бессмертие. Даже если тела, скрытые униформой, умирают, униформа продолжает жить.

Мода, как и человеческая жизнь, преходяща. Только обладающий именем, индивидуальностью может жить и умереть. Носитель униформы не живёт, а служит, служит бессмертию униформы.

Вместо второго послесловия

Эрнст Юнгер прожил долгую жизнь и умер в 1998 году в возрасте 102 лет. Он пережил две мировые войны, нацистскую диктатуру, период «холодной войны», разделение и воссоединение Германии. Его взгляды за такую продолжительную жизнь претерпели существенную трансформацию. С возрастом Юнгер, как ни странно, увлёкся идеями сохранения свободы мысли. Его волновал вопрос возможности противостояния набирающему силу, неугомонному и вездесущему государству. Похоже, что романтизация техники, идеи инструментализации человека, восхваление унификации, стандартизации и господства единообразия — все эти мысли, кульминировав в тоталитарных проектах XX века, потеряли для Юнгера свою витальность. В его поздних книгах лейтмотивом проходит образ столкновения независимого мыслителя с государственной тиранией, а также борьбы поэта с натиском бездушной техники и безразличием бюрократии. Вслед за Хайдеггером он цитирует Гёльдерлина и сетует, что «грядет время, благоприятное для техники и неблагоприятное для Духа и культуры».

Иллюстрации: Катенька Безобразова