Попробуйте описать вашего близкого друга. Кто он? Слесарь или бухгалтер? Мужчина или женщина? Мать или ребёнок? Любое из этих слов не будет отражать его индивидуальность во всей полноте. Определение людей по одному признаку создаёт дискриминацию в обществе. Опознавание другого только как «русского» или «украинца», «мужчину» или «женщину» стереотипизирует человека, приводит к социальным конфликтам и недопониманию между людьми, например, когда кого-то не принимают на работу по половому или этническому признаку.

Профессор философии Университета Хостра в Нью-Йорке Кэтлин Валлас написала книгу «Сетевое Я» о том, как решить проблему одномерного представления о личности. Публикуем перевод одноимённой статьи учёной, в которой она рассказывает, почему развитие самости человека — это непрерывный процесс, как грани индивидуальности выстраиваются в сложноорганизованную сеть, какие черты «Я» могут доминировать всю жизнь, а какие — быстро отмирают, как принять всеобщую изменчивость и почему концепция «Сетевого Я» может привести к общественному благополучию.

Кто я? Нам нравится задавать себе этот вопрос. Определяется ли моя идентичность моим ДНК или же воспитанием? Могу ли я меняться, и если да, то насколько? У меня только одна личность или я могу иметь более одной? С самого начала философия пыталась ответить на эти вопросы, чтобы узнать, как мы совершаем выбор и взаимодействуем с окружающим миром. Сократ считал, что самопознание критически важно для понимания, как жить с самим собой и с окружающими. Чтобы осознать, кто ты, следует узнать, каков мир вокруг и каковы другие люди. Даже формы правления в государстве основаны на понимании себя и человеческой натуры в целом. Таким образом, вопрос «Кто я?» имеет далеко идущие корни.

Многие философы, как минимум на Западе, пытались определить неизменные основные условия личности — Я. В широко используемом психологическом подходе Я — это представление о себе как о человеке с самосознанием и индивидуальными воспоминаниями. Иногда этот подход определяет Я как комбинацию тела и сознания, как утверждал и Рене Декарт, или преимущественно только как сознание. Мысленный эксперимент Джона Локка о принце и нищем, где самосознание принца и все его воспоминания были перенесены в тело сапожника, — иллюстрация идеи о том, что личность определяется самосознанием. В дальнейшем философы разработали огромное количество мысленных экспериментов, включая перенос сознания, расщеплённый мозг и телепортацию, чтобы исследовать психологические подходы. Современные философы в «анималистическом» лагере критикуют психологический подход, оспаривая его тем, что Я в сущности — биологический организм. Аристотель, возможно, был ближе к этому подходу, чем к психологическому. Как психологический, так и анималистический подходы задают одинаковые рамки, рассматривая тело как «контейнер» психологических функций или локацию для функций телесных.

Все эти подходы отражают стремление философов сосредоточиться на том, что является определяющей характеристикой личности, выбирается именно личностью и ничем иным и идентифицирует нас как личностей вне зависимости от индивидуальных различий. С психологической точки зрения, Я — это индивидуальное самосознание. С точки зрения анималистов, Я — это человеческий организм или существо. Такие подходы приводят нас к одномерному и упрощенному взгляду на Я, не учитывают социальные, культурные и межличностные особенности, которые также отличаются друг от друга и зачастую признаются определяющими в самоидентичности. Как личности мы можем иметь разные воспоминания и способности к самоанализу, разные социальные и межличностные отношения, культурный фон и особенности. Последние могут меняться, исходя из своей специфики, но они не менее важны для осознания самости, как наша биология, память и самоанализ.

Изучая влияние этих факторов, некоторые философы выступали против таких редуцированных подходов и за концепцию, которая определит сложность и многомерность личностей. Из этого тренда появился подход «Сетевого Я». Он возник в конце XX века и развился в XXI-ом, когда философы начали приходить к более широкому пониманию Я. Некоторые ученые предлагают нарративный и антропологический подходы к определению индивидуальности. Коммунитаристы и философы феминизма отстаивают реляционные взгляды и признают социальную интеграцию, родство и взаимосвязи личностей. По реляционному подходу, именно общественные отношения и сами личности фундаментальны для понимания того, кто люди такие.

Социальные идентичности — это проявления самого себя через в членство в группах (локальных, профессиональных, этнических, религиозных, политических), социальных категориях (таких как раса, гендер, класс, политическая принадлежность или аффилиация) или в межличностных отношениях (быть супругом, родственником, родителем, другом, соседом). Эти подходы подразумевают, что не только телесное воплощение человека и не только память или осознание социальных отношений, но и сами по себе отношения также важны для понимания того, кто мы есть. Подход к пониманию сознания философы называли «4Е-подходом»: они утверждали, что сознание должно быть воплощено, встроено в человека, реализовано и расширено, то есть оно должно быть embodied, embedded, enactive and extended. Такой подход также был движением в направлении более реляционного, менее «контейнерного» взгляда на Я. Само появление реляционного взгляда говорит о смещении парадигмы с редуктивного подхода, где мы рассматриваем преимущественно одну грань личности как ведущую, на тот, который стремится познать всю сложность Я. Подход «Сетевого Я» в дальнейшем разовьется и будет подразумевать, что Я — реляционное во всех отношениях: не только социальных, но и физических, генетических, психологических, эмоциональных и биологических, которые в сумме формируют Сетевое Я. Личность также меняется с течением времени, приобретая и утрачивая черты характера в силу социальных положений, статусов и окружения, даже если это якобы всё то же «старое» Я.

Как вы определяете себя? Вероятно, в вас есть много граней личности, и вы бы сопротивлялись, если бы вас унижали или стереотипизировали по одному из них. Но вы также можете определять себя с точки зрения вашего места жительства, этничности, расы, религии — идентичностей, ролей, которые часто проявляются в политике самоидентификации. Вы можете определять себя с точки зрения других социальных и личностных отношений и особенностей: «Я сестра Мари», «Я меломан», «Я научный руководитель Эмили», «Я житель Чикаго». Или вы можете определять себя по личностным характеристикам («Я экстраверт») или по обязанностям («Я забочусь об окружающей среде», «Я честный»). Вы можете определять себя через сравнение с другими людьми («Я самый высокий в моей семье» или с точки зрения политических предпочтений и принадлежностей («Я независимый»), или во временном отношении («Я человек, который жил по соседству с тобой в колледже», «В следующем году я женюсь»). Некоторые из характеристик более значимы, чем остальные, некоторые скоротечны, быстро меняющиеся. Суть в том, что вы более многогранны, чем одна черта вашей личности. Думать о себе как о Сетевом Я — это способ концептуализировать, обозначить эту сложность и изменчивость.

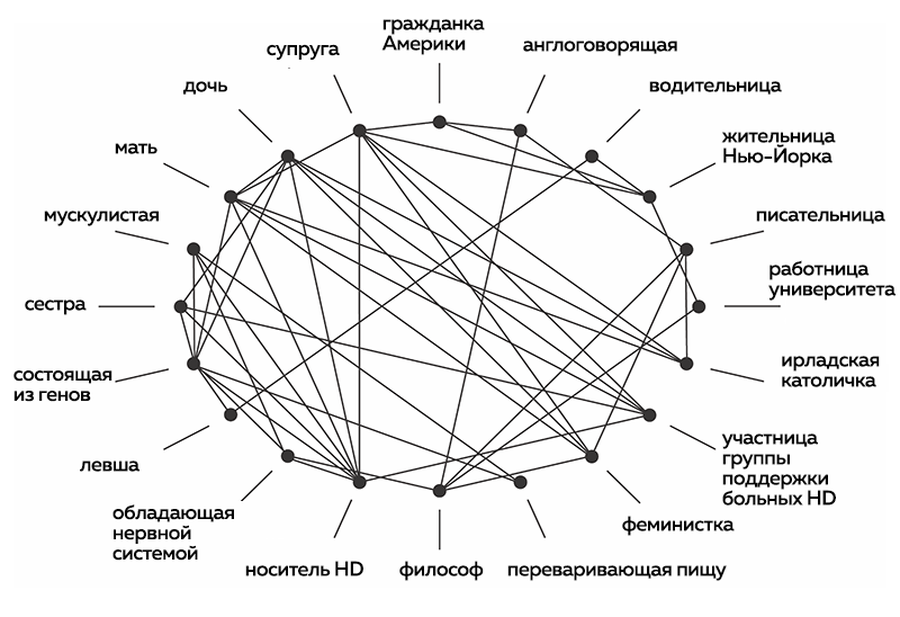

Приведем конкретный пример. Рассмотрим Линдси: она жена, мать, писательница, англоговорящая, ирландская католичка, феминистка, профессор философии, водительница автомобиля, психобиологический организм, интроверт, боится высоты, левша, носитель болезни Хантингтона, жительница Нью-Йорка. Это не исчерпывающий перечень, а лишь набор признаков или отличительных черт. Признаки соотносятся друг с другом и формируют сеть признаков. Линдси — это инклюзивная, всеохватная сеть, многообразие черт личности, взаимодействующих и пересекающихся друг с другом. Общий характер личности — целостность — строится на уникальных взаимосвязях отдельных черт: психобиологических, социальных, политических, культурных, лингвистических и физических.

Инфографика 1 ниже базируется на подходе, который моделирует экологическую сеть. На ней узлы представляют собой черты, а линии — отношения между чертами (без уточнения типа отношений).

Мы сразу заметили сложные взаимосвязи между чертами Линдси. Мы также можем увидеть, что некоторые признаки кажутся сгруппированными: это означает, что они имеют больше взаимосвязей друг с другом, чем с остальными характеристиками.

Как тело является весьма сложноорганизованной сетью органических и молекулярных систем, так и Я является сложноорганизованной сетью.

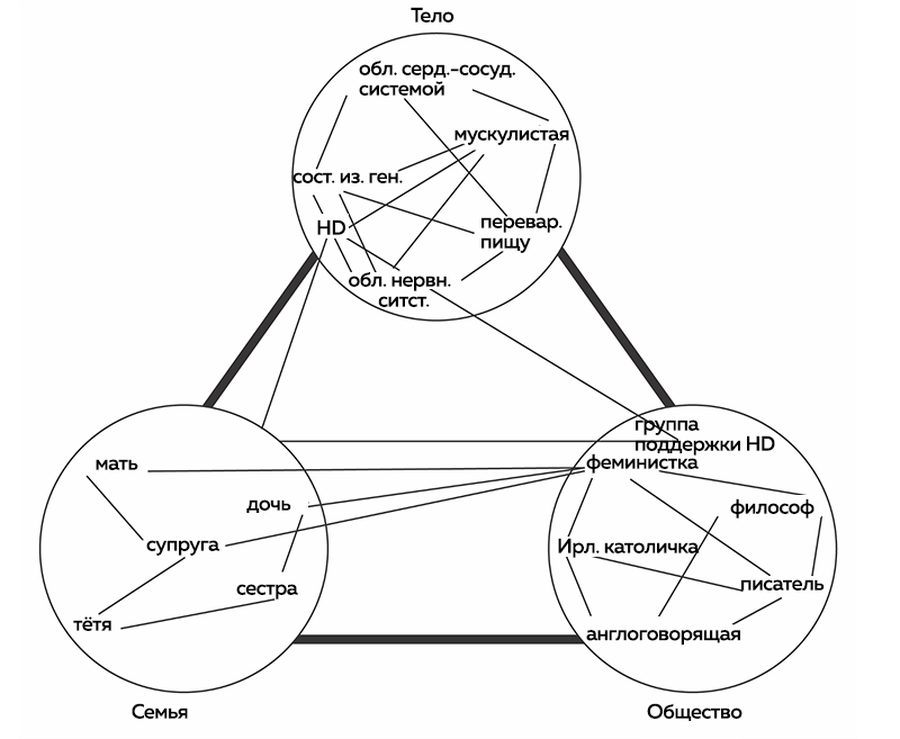

Черты Я могут объединяться в группы или узлы: например, в группу черт, связанную с телом, семьей или обществом. Могут быть другие объединения, но для иллюстрации идеи достаточно этих нескольких. Вторая аппроксимация на Инфографике 2 ниже показывает идею кластеров.

Инфографика 1 и 2 (обе — из книги автора «Сетевое Я») — упрощение физических, личностных и социальных отношений, которые формируют личность. Черты могут быть близко сгруппированы, но они также пересекаются с другими чертами из других групп. Например, генетический признак — болезнь Хантингтона (на Инфографике 1 и 2 подписана как HD, то есть Huntington’s disease) — связан с биологическими, семейными и социальными признаками личности. Если статус носителя болезни известен, существуют также психологические и социальные отношения с другими носителями и с семейными и медицинскими сообществами. Группировки, или подсети, не являются изолированными или самозамкнутыми узлами и могут перегруппироваться по мере собственного развития.

Иногда, правда, опыт может быть раздробленным — как тогда окружающие принимают одну черту и по ней определяют всю личность?

Некоторые черты могут быть доминирующими по отношению к остальным. Быть супругой может быть очень важно для того, чтобы определить, кто такая Линдси, в то время как её статус тети не так важен. Некоторые черты могут быть более существенными в определенных контекстах, чем остальные: в районе, где живет Линдси, быть родителем может быть более важным, чем быть философом, в то время как в университете быть философом более значимо.

Линдси может иметь целостный опыт её многосторонней, взаимосвязанной сетевой идентичности. Иногда, правда, её опыт может быть раздробленным — как тогда окружающие принимают одну черту и по ней определяют всю личность? Предположим, что в контексте трудовой занятости она не получает повышения, имеет низкую зарплату и её не берут на работу из-за её пола. Подобная дискриминация происходит, когда идентичность — раса, пол, этничность — становится способом определения личности в сравнении с остальными. Таким образом Линдси может чувствовать себя ущемленной или объективированной. Это является неуместным, произвольным и несправедливым выделением черт в конкретном контексте.

Линдси может чувствовать конфликт или напряженность между её идентичностями — чертами. Она может не хотеть, чтобы её унижали или стереотипизировали по одной характеристике. Она может чувствовать необходимость в том, чтобы рассеять, подавить или скрыть определенную черту личности, а также связанные с ней чувства и убеждения. Она может чувствовать, что некоторые черты не важны для того, кто она есть на самом деле. Но даже если некоторые менее важные, чем остальные, а другие очень значимы для того, какой она себя определяет, черты по-прежнему взаимосвязаны и отражают, кто такая Линдси.

Инфографика 1 и 2 выше иллюстрирует сеть Я у Линдси в разрезе времени, скажем, от раннего до среднего возраста. Что можно сказать об изменчивости и подвижности Я? Что можно сказать об остальных этапах жизни Линдси? Линдси в пять лет еще не супруга и мать, и будущие периоды Линдси тоже могут включать разные характеристики и отношения: она может развестись или изменить карьеру, или претерпеть трансформацию гендерной идентичности. Сетевое Я — это также процесс.

Может показаться странным рассматривать Я как процесс. Вы можете подумать, что процесс — это просто серия событий, а Я ощущается как что-то более существенное. Возможно, вы думаете о Себе как о структуре, отдаленной от отношений, а о переменах — как о чём-то происходящем с неизменным ядром, с Я. Если вы размышляете так, то понимаю вас. Есть длиннющая история философии, отсылающая к Аристотелю, который говорил о дистанции между субстанцией и её свойствами, между субстанцией и отношениями и между сущностями и событиями.

Несмотря на это, идея Я как сети и процесса более правдоподобна, чем вы можете думать. Парадигматические вещества, такие как тело, — это системы сетей, которые находятся в постоянном процессе изменений, даже если мы этого не замечаем на макроуровне: клетки заменяются, волосы и ногти растут, еда переваривается, клеточные и молекулярные процессы продолжаются, пока тело живо. Сознание или поток сознания сам по себе находится в постоянном движении. Психологические пристрастия и установки могут отличаться при их зарождении и проявлении. Они не фиксированные и неизменные, даже если являются некоторыми устоявшимися аспектами личности. Социальные черты эволюционируют. Например, Линдси-дочка развивается и меняется. Линдси-мама связана не только с её настоящими чертами, но и с прошлыми, с Линдси-дочкой. Прошлый опыт и отношения трансформировались в то, какой она является сейчас. Новые убеждения и пристрастия могут быть приобретены, а старые — пересмотрены. Постоянство тоже есть, так как черты не меняются в едином темпе и, возможно, некоторые не меняются совсем. Но, так скажем, временная протяженность Я означает, что Я в целом является совокупным результатом того, кем оно было и как проецирует себя в будущем.

Фиксация и трансформация, одинаковость и изменение: кумулятивная сеть — это «и-и», не «или-или»

Чаще, чем основополагающую, неизменную субстанцию, которая приобретает и теряет свойства, мы меняем парадигму, рассматривая себя как процесс, как кумулятивную сеть с меняющейся целостностью. Кумулятивная сеть имеет структуру и организацию, как многие естественные процессы, независимо от того, рассматриваем ли мы биологическое развитие, физические или социальные процессы. Представьте эти постоянство и структуру как стадии самоналожения Я или их отображения друг друга. Для Линдси быть родственницей накладывается на шестилетнюю Линдси, которая перенесла смерть родственника; быть женой накладывается на 30-летнюю Линдси к концу брака. Более того, даже если её родственник умрет или брак распадется, роль родственницы и жены останется в истории Линдси — истории, которая принадлежит ей и отражает структуру кумулятивной сети личности.

Если Я — это его история, значит ли это, что оно не может сильно меняться? Что насчет тех, кто хочет отделиться от своего прошлого или от текущих обстоятельств? Кто-то, кто эмигрирует или сбегает от семьи и друзей, чтобы начать новую жизнь, или претерпевает радикальную трансформацию, не перестает быть тем, кем был. Действительно, опыт конверсии или трансформации принадлежит самому себе, тому, кто конвертирует, трансформирует, эмигрирует. По аналогии представьте опыт сожаления или отречения. Вы сделали нечто, о чем сожалеете, чего больше никогда не повторите, и вы воспринимаете случившееся как проявление тогдашнего себя, который кардинально отличается от сегодняшнего. Тем не менее сожаление имеет смысл, только если вы человек, который в прошлом повел себя так. Когда вы сожалеете, отрекаетесь и извиняетесь, то признаете изменившегося себя и владеющего своим прошлым как автора действия. Фиксация и трансформация, непрерывность и выборочность, одинаковость и изменение: кумулятивная сеть — это «и-и», не «или-или».

Трансформация может произойти сама по себе или она может быть выбрана. Она может быть позитивной или негативной. Она может быть освободительной или закрепостительной. Примите выбранную трансформацию. Линдси претерпела изменение гендера и стала Полом. Пол не перестает быть Линдси, быть Я, который пережил несоответствие между назначенным полом и своей идентификацией, хотя Пол предпочел бы, чтобы история, когда он был Линдси, не была публичной. Кумулятивная сеть сейчас именуется Полом, но все ещё сохраняет множество черт — биологических, генетических, родственных, социальных, психологических — в их конфигурации как Линдси, и складывается в историю Линдси. Или рассмотрим иммигранта. Девушка не перестает быть собой, даже если её история включает проживание в другой стране и гражданство в ней.

Сетевое Я изменчиво, но непрерывно по мере перехода к новой фазе Себя. Некоторые черты становятся релевантными в новых ситуациях. Некоторые могут прекращаться, чтобы быть подходящими в настоящий момент, в данный период истории человека. Нет предписанных путей для Я. Я — это кумулятивная сеть, потому что Его история сохраняется, даже если оно отрекается от многих аспектов своей истории, продвигаясь вперед, или даже если его история претерпевает существенные изменения. Определение Я как кумулятивной сети позволяет нам объяснить, почему радикальная трансформация — это Я, а не другой Я.

Представьте трансформацию, которая не была выбрана, но произошла с кем-то: например, с родителем с болезнью Альцгеймера. Он по-прежнему родитель, гражданин, супруг, бывший профессор. Эти роли по-прежнему показывают его историю, они по-прежнему — тот человек, который претерпевает изнурительные изменения. То же правдиво и для человека, который претерпевает драматические физические изменения. Например, как актер Кристофер Рив, который был парализован после происшествия, или как физик Стивен Хокинг, чьи способности были серьезно подорваны АЛС (заболеванием двигательных нейронов). Каждый при этом оставался родителем, гражданином, супругом, актером, ученым и бывшим атлетом. Родитель с деменцией переживает потерю памяти, а также физических и когнитивных способностей, что приводит к сокращению, уменьшению сети Я. Человек с квадриплегией или АЛС претерпевает утрату двигательных способностей, физическое ослабление. Всё несомненно приводит к изменению в социальных характеристиках личности и зависит от широкого участия других людей, чтобы поддерживать свое Я.

Иногда люди говорят, что человек с деменцией, который больше не знает их, — не тот же, каким был прежде, и, возможно, уже вовсе не человек. Это отсылает нас к психологическому подходу о том, что личность — это, в основном, сознание. Но рассмотрение себя как сети предоставляет другой подход. Целостность Я шире, чем индивидуальная память и сознание. Ослабленное Я может иметь многие свои черты, однако его история также может быть сформирована частично.

Платон задолго до Фрейда определил, что самопознание — это временное достижение, полученное с трудом

Горький рассказ «Still Gloria» (2017) канадского биоэтика Франсуазы Бейлис об Альцгеймере её матери отражает эту точку зрения. Когда Бейлис посещала свою маму, то помогала ей поддерживать целостность Я Глории, даже если Глория не могла больше делать это сама. Но она по-прежнему оставалась собой. Значит ли это, что самопознание неважно? Конечно нет. Ограниченные способности Глории — это сокращение её индивидуальности, и это может быть одним из вариантов, как происходит старение личности, которая испытывает ослабление своих способностей. И это урок для каждого: никто из нас полноценно не открыт, не ясен себе. Это не новая идея: даже Платон задолго до Фрейда определил, что есть скрытые желания, и самопознание — это временное достижение, полученное с трудом. Процесс рефлексии и самоанализа продолжается в течение всей жизни, поскольку мы не имеем фиксированных и неизменных личностей: наша личность множественна, сложна и изменчива.

Это означает, что нас не знают и другие. Когда люди пытаются исправить чью-то индивидуальность по одной конкретной характеристике, это может привести к недопониманию, стереотипизированию, дискриминации. Наша полярная риторика, кажется, делает именно это — разграничивает людей по узким категориям: «белый», «черный», «христианин», «мусульманин», «консервативный», «прогрессивный». Но Я намного сложнее и богаче. Рассматривать себя как сеть — плодотворный путь к пониманию нашей многогранности. Возможно, это могло бы даже помочь разорвать жесткие и редуцирующие стереотипы, которые доминируют в культурном и политическом дискурсах, и культивировать более продуктивную коммуникацию. Мы можем полноценно не понимать себя или других, но у нас часто совпадают черты характера и взгляды. Чаще, чем рассматривать наши разные личности как отдельные друг от друга, нам следует видеть в них базис для коммуникации и понимания, хотя бы неполного. Линдси — белая женщина-философ. Её личность как философа распространяется на других философов (мужчин, женщин, белых, не белых). В то же время она может распространить свою личность как женщины-философа на других женщин-философов, которые ощущают себя как философы, сформировавшиеся под влиянием бытия женщиной. Порой коммуникация — сложнее, чем всё остальное. Например, когда некоторые личности отвергнуты из-за своей идеологии или кажутся другими, общение не может быть налажено. Но множественные Сетевые Я обеспечивают общую почву.

Как еще концепция Сетевого Я могла бы помочь решить практические, насущные проблемы? Один из наибольших вкладов в наше ощущение благополучия — ощущение контроля своей жизни, движения в верном направлении. Вы можете беспокоиться, что множественность Сетевого Я означает, что оно определено внешними факторами и не может быть самоопределено. Может возникнуть мысль, что свобода и самоопределение начинаются с чистого листа, с Я без черт характера, социальных отношений, предпочтений или потенциала, которые могли бы предопределить Я. Но такому Я не хватает ресурсов на то, чтобы задать себе направление. На такое существо обрушились бы внешние силы, и Я не смогло бы реализовать свои возможности и не сделало бы выбор. Это было бы случайностью, а не самоопределением. С другой стороны, вместо того, чтобы ограничивать Я, сетевой подход рассматривает множественную личность как ресурс для Я, которые определяют направление и делают свой выбор. Линдси может ставить карьеру в приоритет над родительством в какой-то период времени, она может посвятить себя завершению своего романа, отложив философскую работу. Ничто не мешает Cетевому Я свободно выбирать направление развития или создавать новые. Самость человека выражается в том, как он самостоятельно себя определяет и кем осознает.

Подход Сетевого Я предполагает обогащение себя и наличие многочисленных возможностей для самоопределения, а не предписывает какой-либо путь, какими мы должны быть. Это не означает, что Я не имеет ответственности перед другими. Некоторые обязанности могут быть унаследованы, многие — выбраны. Это часть ткани жизни с другими людьми. Я «сетевое» не только потому, что существует в социальных сетях, но и потому, что само является сетью. Принимая сложность и изменчивость себя, мы приходим к лучшему пониманию, кто мы и как лучше жить с собой и друг с другом.