Пик интернет-противостояния между технарями и гуманитариями приходится на конец нулевых — начало десятых. Тогда и клика нельзя было сделать, не нарвавшись на мем про свободную кассу или технобога-сантехника. Сегодня этот тренд не исчез окончательно, но полемика угасла: «чистых технарей и гуманитариев не существует…» — вроде бы, это «win» гуманитариев, которые придерживались данной позиции с самого начала. Но не совсем. Что же изменилось и причем здесь цифровой капитализм?

История конфликта

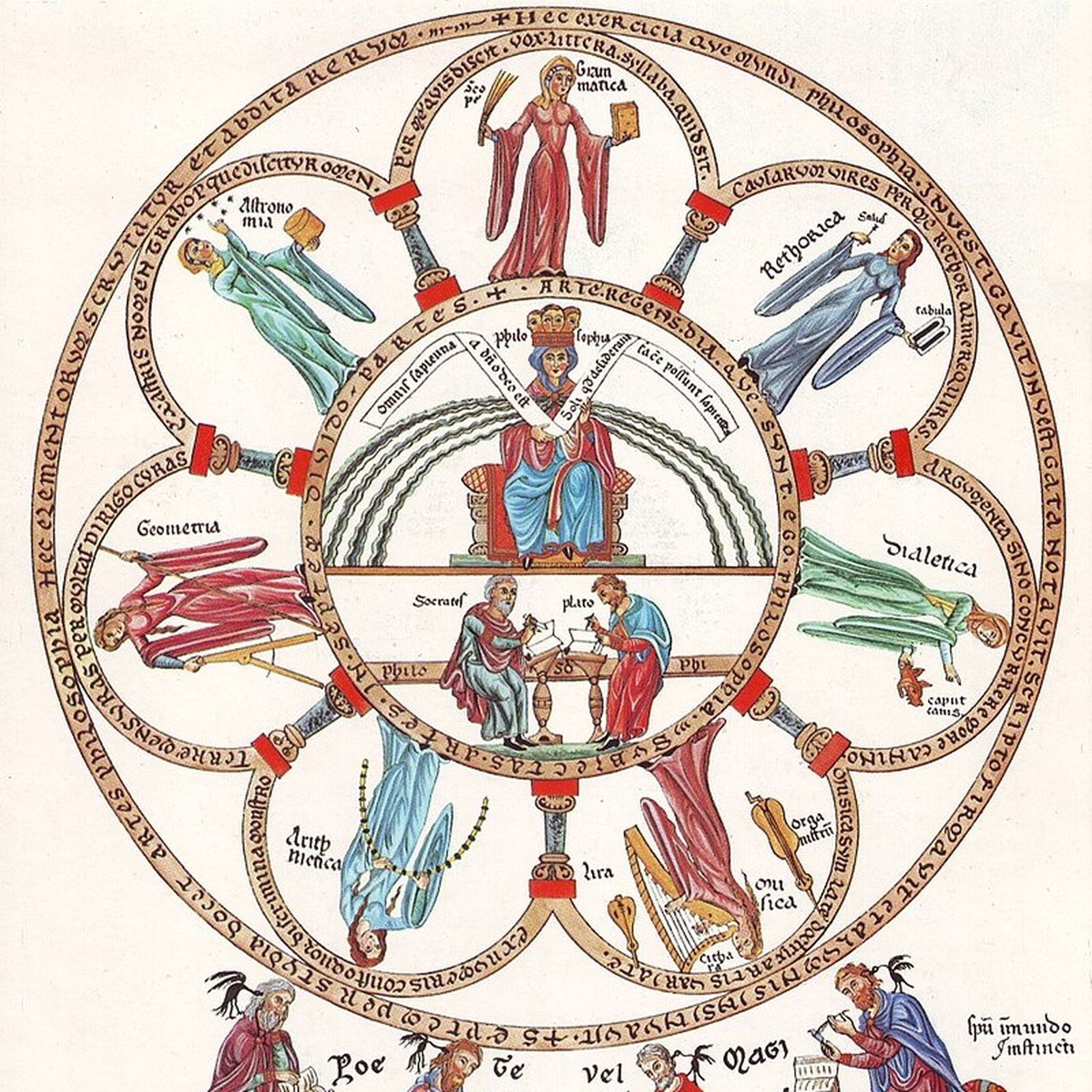

Образ востребованного «технаря», ликующего на фоне ненужного «гуманитария», возник не на голом месте. Советские ВУЗы и ССУЗы стали производить в значимых масштабах инженеров в ходе индустриализации 1930-х годов. В 1950-е аббревиатура «ИТР» (инженерно-технические работники) становится устойчивым оборотом и фиксируется в повседневной речи. 1960-е станут эпохой расцвета НИИ и технических ВУЗов. Именно на рубеже 50-х–60-х начинает громко звучать спор «лириков» и «физиков», ставший историческим субстратом для мема про технаря и гуманитария.

Неловкость положения гуманитария и пренебрежительное отношение к нему достигает своего пика уже в эпоху «развитого социализма» или «застоя». Это фиксируется например в иронии героя (кстати, тоже гуманитария) фильма «Гараж» относительно исследования современной отечественной сатиры.

В последнем примере точно схвачена главная отличительная черта эпох, в которые обостряется конфликт между «технарями» и «гуманитариями» — отсутствие публичного (например политического) дискурса. Нулевые и советский застой роднит атмосфера выдохшейся государственной идеологии и вакуум на месте публичного политического пространства. Обе эпохи — суть реализованные политические программы (развитого социализма и рыночной экономики соответственно). Эпохи, в которых политическое, вроде бы, уже и не нужно. Только в таких а-политичных условиях могут возникнуть образы рафинированных «технарей» и «гуманитариев».

Но после «застоя» всегда приходит «перестройка». C 2012–13 годов мы живем в сильно политизированном мире — «счастливый 2007» давно закончился. После выборов 2012 года появились первые ростки политического, после Крыма оставаться а-политичным стало практически невозможно. Любое деление на противостоящие группы сегодня превращается в деление на политические лагеря. Главное шоу современности — вДудь с его «оказавшись перед Путиным…», а любое обсуждение языковых норм обязательно затронет острую тему феминитивов. От политики сегодня скрыться невозможно.

В супер-ангажированном интернете спор гуманитариев и технарей теряется и бледнеет. Каким бы рафинированным технарем я ни был до этого, игнорировать политический дискурс сегодня невозможно. И вот, бедный технарь, который возмущался обязательному курсу философии-социологии в его ВУЗе-ССУЗе, теперь залезает в Википедию узнать, чем по-настоящему отличаются левые от правых, кто такой Ходорковский и Березовский, в чем разница между трансгендером и квиром и что такое Холокост. Этот «технарь», если он хочет и дальше шутить про «свободную кассу» и набирать лайки, вынужден внедряться в гуманитарный дискурс.

Разумеется, в нулевые не всегда и не все технари оказывались «гуманитарно-близорукими». Успешный специалист всегда так или иначе втянут в общественные и политические процессы. Речь идет лишь о том, что в нулевых у общества в целом была возможность оставаться «а-политичным» и рафинированно-технологичным. Тогда как сегодня эта возможность сведена к минимуму.

Сегодня интернет стал не только политизированным по своему содержанию, он сам стал важной частью экономики и политики. Технари сегодня не только подстраиваются под политизированную повестку, но во многом формируют ее (подробнее про влияние новых информационных корпораций на наш мир можно почитать здесь). Мы живем в эпоху цифрового капитализма, или, как его называет британский политолог Ник Срничек, капитализм платформ, когда главным «товаром» являются личные данные пользователей, аккумулируемые в Big Data.

Капитализм платформ

Что такое капитализм платформ и причем здесь наши «технари» и «гуманитарии»? В терминологии Срничека, платформа — это система распределения и накопления данных, использующая технологии Big Data. Платформы накапливают информацию, наблюдая за каждым движением пользователей — переходы по ссылкам, отметки на карте, покупки через банковскую карту и проч. Личные данные одного пользователя большой ценности не представляют, но, накапливаясь в определенных количествах, они создают большие массивы информации. Владея этими массивами, можно предсказывать поведение больших и не очень групп людей или даже отдельных пользователей. От предсказания поведения людей совсем недалеко до управления ими.

Например, московская мэрия активно скупает данные о геолокации и перемещении москвичей для решения логистических и транспортных проблем. Такая практика не является исключительной для мегаполиса уровня Москвы, подобные технологии применяются многими крупными городами.

Платформа знает, сколько денег вы тратите на ипотеку, как часто вы смотрите порно, какую музыку вы любите и за кого собираетесь или не собираетесь голосовать. На принципах алгоритмов рекомендаций яндекс музыки или ютуба строится таргетированая реклама и рассылка. Через сбор данных пользователей платформа создаёт новый товар — «аудиторию», который потом продает рекламодателям. Эта аудитория формируется алгоритмами в готовом для продажи сегментированном виде — чем больше движений мы совершаем на платформе (переходов, подписок, лайков и т. д.), тем более точную информацию о себе мы ей предоставляем и вписываем себя в кластер таких же, как мы.

На старте пользования платформой от нас требуется регистрация — это первичный сбор данных (возраст, пол, место проживания и т. д.). Дальнейшая информация собирается через взаимодействия с контентом, размещенным на платформе. Социальные сети все время предлагают и рекомендует нам контент других пользователей, провоцируя нас на производство своего. Эта возможность обмена, возможность «контакта» как бы «даруется» нам бесплатно. На самом деле в этом процессе обмена контентом мы производим Big Data. Так работают поисковики, видеохостинги и прочие платформы. Маркс в свое время описывал подобный процесс как производство прибавочной стоимости и эксплуатацию. Платформы эксплуатируют нас не в качестве рабочих, а в качестве аудитории.

Процесс скрытой эксплуатации в классической социально-политической теории обычно связывают с идеологией. Также, как рабочий своим трудом обогащает буржуа, пользователь своими «кликами» обогащает платформу. Идеологией же в этой системе называется то, как именно эксплуататор объясняет факт эксплуатации или как именно он его скрывает.

Срничек вскользь упоминает «идеологию силиконовой долины», Герт Ловинк в своей книге «Критическая теория интернета», фрагмент которой опубликован на Дискурсе, посвящает этому феномену отдельную главу — «идеология социальных медиа». Для него важным признаком идеологичности является не ее скрытый характер, а принцип Жижека «они знают, что делают, но все равно это делают». Сегодня мы все знаем о таргетированой рекламе, но не можем перестать пользоваться платформами. Мы знаем, что за нами следят, но настолько к этому привыкли, что забываем об этом. Мы знаем про свою зависимость от лайков, свайпинга и обновлений странички, но ничего с этим поделать не можем или не хотим.

Технологии удержания нашего внимания и алгоритмы обработки информации создаются технарями. Этими технологиями определяются и формируются современные политика, экономика, социальная сфера ‑ традиционно гуманитарные области.

Впервые о социальных сетях как политическом инструменте заговорили после Арабской весны. В прошлом году Цукерберга вызвали в конгресс на специальные слушания по поводу его влияния на президентские выборы ‑ мемы и группы в FB привели Трампа к победе. Дуров имеет статус чуть ли не политического беженца и лидера цифрового сопротивления. Технари подобного масштаба являются сегодня ключевыми игроками в мировой политике. Это не технократия в смысле Платона или Сен-Симона, когда власть официально и институционально закреплена за специалистами-мудрецами, но растущее влияние технических специалистов на общество налицо.

Становясь частью цифровой индустрии и, вслед за Цукербергом, политическим игроком, «технари» из вКонтакта конца нулевых обзаводятся и политической рефлексивной позицией. Точно также, как это произошло с Эдвардом Сноуденом, технарем из ЦРУ, рассекретившим проект PRISM, или с Джеймсом Уильямсом, работником Гугл, организовавшим TimeWellSpent — «движение за то, чтобы технологические платформы перестали воровать наши мозги».

Техногуманитарии

Фигура «технаря» из мемов вконтакте растворилась. Человеку, живущему в современном мире, сложно себя с ней идентифицировать. Собственно, и человек 90-х, и тем более человек из раннего СССР, когда игнорировать политическое было невозможно, не мог бы соотнести себя с этим комическим образом. Современные технари работают бок о бок с контентщиками, дизайнерами, пиарщиками и им подобными, а порой и сами выполняют эти функции, теряя свою «рафинированность».

Рафинированный «гуманитарий» (если он когда-то существовал), как и рафинированный «технарь», сегодня исчезает. Если главной силой капитала является Big Data, то гуманитаристика не может обходить этот вопрос стороной. Также, как специалист в конкретной области английской поэзии XVII должен разбираться в английской истории и в английском языке, гуманитарий в эпоху цифрового капитализма должен разбираться в технических нюансах сбора данных и технологий удержания внимания. Чтобы не полагаться слепо на чужую экспертизу. Когда техника становится частью жизни, гуманитарий обязан погружаться в технический дискурс.

Технарь и гуманитарий растворились друг в друге, цифровой капитализм всех переварил. Однако многим выпускникам ВУЗов гуманитарных специальностей по прежнему тяжело найти работу по сердцу. Что делать историку античности или специалисту по средневековой латыни, кроме как обучать других антиковедов и латинян?

Противоречие технарей и гуманитариев снято, но появились другие. Одной из главных современных проблем можно считать разрушение привычных социальных институтов, например образования.

Высшее образование строится (или должно строиться) по принципу гумбольдтовского университета — учреждения соединяющего в себе науку и образование, когда преподавателями являются действующие ученые. Главным формальным результатом образования является защита научной работы, а реальным (как написано в ФГОС) — «формирование общетеоретических компетенций» (выделение проблемы исследования, постановка целей и задач, формулирование объекта и предмета и проч). Но со времен Гумбольдта общество изменилось, наука перестала быть доминирующей формой общественного сознания.

Зачем национальному государству XVIII–XIX университет? Понятно зачем — создание национальной культуры (литературы, истории, философии и проч). Зачем нужно высшее образование в советской России — тоже вполне ясно. Зачем университет нужен сегодня — ясно не вполне (вот, кстати, подкаст на эту тему с моим участием).

Проблема неустроенных антиковедов и прочих — не в отсутствии прикладной гуманитаристики, а в системе образования. А значит массовое образование должно меняться и уходить от привычных рамок фундаментальной науки. В том числе — меняться и в сторону коллаборации гуманитарных и технических областей знания. Герт Ловинк сетует: «нам нужно… новое поколение гуманитариев с развитыми техническими навыками». Антиковед-геймдизайнер например. И такие профессиональные техногуманитарии начинают появляться.

В России существует всего два центра «цифровых гуманитарных исследований» (digital humanities) — в московской ВШЭ и Томском университете. В последнее время появляются новые магистерские программы в этой области. Среди них стоит отметить совместную онлайн-магистратуру МФТИ и РАНХиГС «цифровая экономика» и магистратуру в Казанском университете «философия цифрового общества». В них рассматриваются не гуманитарные проблемы в целом, а более специфичные аспекты цифрового капитализма — соответственно экономический и социально-философский.

Мышление в парадигме «технари/гуманитарии» простительно лишь в эпоху крайней «стабильности» или «застоя», но и тогда оно не является продуктивным. Как любая бинарная оппозиция вида «свой/чужой», парадигма технарь/гуманитарий скорее скрывает настоящие противоречия, чем фиксирует их. В общем, в эпоху цифрового капитализма игнорировать реальные политические и экономические проблемы просто опасно.