Папа, Ролан Барт опять умер

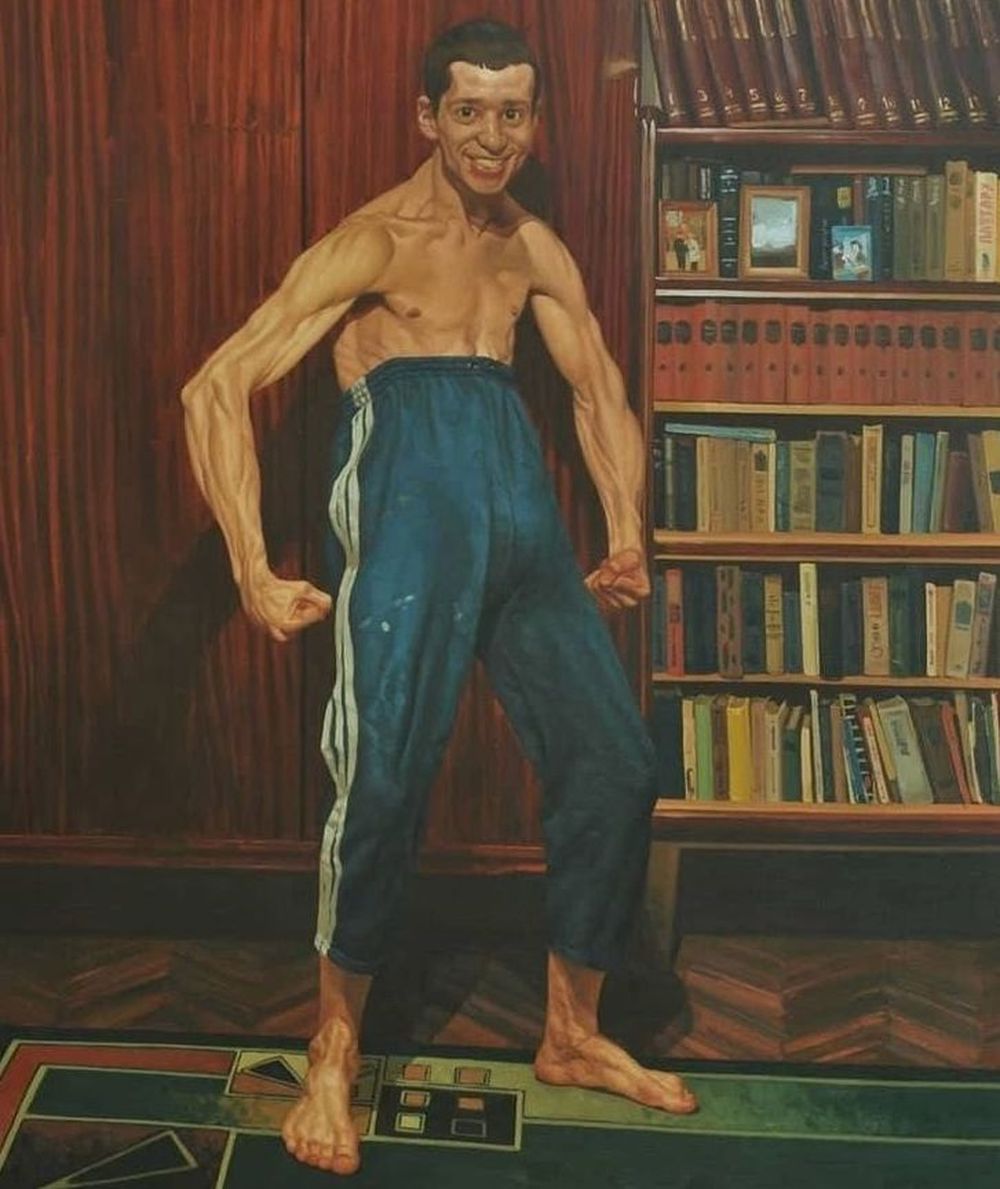

«Поводы, по которым наши сограждане вынуждены становиться великими, возникают, как правило, от недостатка любви в детстве» / Иллюстрация: Вадим Соболев

«Папа, Ролан Барт опять умер» — история о том, как написание эссе о Тютчеве оборачивается походом в аптеку за фенибутом и размышлениями об авторской смерти. Через языковые игры и потоки ассоциаций Миша Токарев развивает идею о свободе художника: «Граней, а также границ в литературе, видится мне, нет вовсе. Для граней, а также границ существует конституционный, уголовный, любой другой кодекс». Идея смерти автора, в 1967 году концептуализированная Бартом, осмысляется здесь через метафору литературных детей — произведений, которые начинают говорить вместо авторов-родителей.

<Вступление>

Социальная значимость темы, а именно светлость вечеров осенних со всей прилагающейся таинственной прелестью, неясна для меня в полной мере. Если говорить точнее, точнее не менее, однако пока что не более, желательно, чтоб в самый раз. Меня попросили написать текст к юбилею Федора Ивановича Тютчева. Переутомленный тоскою желаний, я с интересом прочел статьи коллег своих на тему вышеозначенную. Коллеги, не подумавшие смолчать, коллеги, не подумавшие скрываться, были до крайности правы в своих суждениях. На мгновение я было собрался, пребывая в этом тихом свете гаснущего дня, присесть за свой письменный стол. Впрочем, окончательно еще не решил, вправе ли рассуждать о Федоре Ивановиче, о котором и так высказались в достаточной степени. Право слово, гениальные коллеги литераторы поведали о дальнем родстве поэта со Львом Толстым, о слабом здоровье, о знании немецкого, латыни, французского, о прочем, о прочем поведали. И недостойный их современник, иными словами, я, пожалуй, все же дерзнет написать сочиненье о Тютчеве, пожалуй, дерзнет. Автобиографична ли вещь твоя будет, то есть сколь долго еще ты будешь рассуждать и хлопотать, ведь безумство, как ты помнишь, ищет, а глупость судит. О, не задавай мне никчемных вопросов, сиди себе там, на склоне лет, нежный какой выискался, люби, кого вздумается, суеверный идиот. Могу сказать кратко, данная вещица автобиографична, словно Маугли Редьярда Киплинга, вскормленного волками Британского империализма, как некогда заметил обворожительный классик.

Начну так, великий русский писатель, но, позвольте, неминуемо последует вопрос, в чем же великий. В таком случае я скажу, а великий он потому, что. И довольно об этом. Поводов может не быть вовсе. Поводы, по которым наши сограждане вынуждены становиться великими, возникают, как правило, от недостатка любви в детстве. Как говаривал Ричард Рамирез: серийный убийца является результатом обстоятельств, и возникает он, как по рецепту: нищета, наркотики, насилие. Кто знает, быть может, мир недосчитался бы советской писательницы Этель Войнич, не голодай она в детстве и не живя потом с дядюшкой, помешанным на укрощении пороков. Или, например, Максим Горький, которого нещадно пороли в отрочестве, написал бы он потом, если бы его нещадно не пороли в отрочестве, Детство, кто знает. Мне видится любопытной в этой связи рецензия Дарьи Ледневой, опубликованной в октябрьском номере журнала Знамя, в ней гражданка обсуждает мой роман «Плохие мальчики попадают в Сибирь», в частности, очаровательная барышня с длинными волнистыми волосами до самой попы утверждает, далее, конечно же, цитата ученой дамы. «„Стрижка получилась не особенно выдающейся, до выдающегося, к примеру, филолога Владимира Проппа ей было далековато“, — безусловно, оригинальное сравнение, и относящиеся к разным категориям „стрижка“ и „Пропп“ едва ли еще где-то окажутся столь тесно сплетены. Но это эксперимент на грани». Да будет вам, Дарья, известно, если бы не литература, я бы просидел во чреве матери своей не законные десять месяцев, что я там просидел, а все тринадцать. Лишь появилась возможность родиться и возвестить своим поэтическим первым словом на радость читателям, да здравствует свободное искусство, тут же ею воспользовался. Граней, а также границ в литературе, видится мне, нет вовсе. Для граней, а также границ существует конституционный, уголовный, любой другой кодекс. Кто знает, быть может, не будь безграничной литературы, я б сделался Александром Спесивцевым. Или же, столь похожим на покойного отца своего Михаилом Попковым из города детства Ангарск. Скажите, Дарья Леднева, хотелось бы вам повстречаться с Александром Спесивцевым, думаю, нет. Пожалуй, начнем иным образом, поделикатней что ли, потоньше о Тютчеве.

Федор Иванович родился в Брянском уезде Орловской губернии в тысяча восемьсот третьем году. Мать его была племянницей полководца Римского-Корсакова, отец служил в Кремлевской экспедиции, ведал строительными и ремонтными работами в Кремле, сестра была игуменьей в монастыре. То есть семья не ютилась в малосемейке, что, безусловно, пошло на пользу будущему поэту, а также внештатному атташе Российской дипломатической миссии. Иначе говоря, Федору Ивановичу не приходилось докуривать за кем-то хабарики, к тому же в обучении в фазанке, хабзайке, проще говоря, в ПТУ замечен поэт не был. Однако был замечен на словесном отделении в императорском университете. А, например, кухаркиных детей даже в гимназии в те времена не пущали. Мы видим, мы отчетливо видим, Федор Иванович, некогда почувствовавший в душном воздухе молчанье, как предчувствие грозы, имел приличное образование. И не сдавал он бутылки, и не торговал трусами в минус пятнадцать на шанхайке. А жизнь его складывалась весьма удачным образом. Впрочем, ложить с прибором хотели мои современники на разного рода университеты. Ведь не имели же высшего образования такие выдающиеся писатели: Эрнест Хемингуэй, Рэй Брэдбери, Иван Бунин, Джек Лондон, Астрид Линдгрен. И ведь это не помешало им стать инженерами человеческих уш, ни в коей мере не помешало.

Мое филологическое усилие, столь необходимое для статьи о Федоре Ивановиче Тютчеве объемом в семь тысяч знаков, было, если можно так выразиться, вяленьким. Я возжелал фенибут, столь нужный мне в случаях, когда пишу о наших с вами великих поэтах. В прихожей, в своей леопардовой шубе, из внутреннего кармана, вытащил кошелек. В нем были, к примеру, рецепт на рисперидон четырех миллиграммовый, на сто миллиграммовый клозапин, и на фенибут нашелся рецепт, даже не сомневайтесь. Помимо прочего там наличествовал, в моем кошельке, сложенный вчетверо листик, некий ответ от неких редакторов, распечатанный на принтере, сохраненный по причине глубоко личной. Приведший на рассвете октября меня, можно сказать, в восторг, демонстрирую его вам целиком, без цензуры. «Дорогой Михаил, простите, что на Ваши две подборки — августа и сентября — отвечаем только сейчас: безусловно, наша вина, что так затянули. Благодарим за такое долгое ожидание и за присланные материалы. Вы знаете, ситуация, наверно, та же, что и в прошлый раз: стихи несомненно хорошие, узнаваемые, с очень интересными местами, на которых останавливаешься при чтении, замечаешь их — но пока, наверно, не совсем „наши“ все равно, не по качеству, а именно по эстетической направленности. Всегда жалко неоднократно отказывать хорошему автору по таким причинам — но, наверно, тут у каждого журнала есть своя неизбежная „вкусовщина“, поэтому у нас и много журналов, что безусловно хорошо. Но мы не против и дальше Вас читать — а кто знает, может быть, в какой-то момент мы эстетически и сойдемся? Поэтому если Вам будет хотеться присылать — присылайте и дальше, как мы и договаривались, а с нас в любом случае внимательное прочтение».

Вертавшись к письменному столу своему, со смущением взглянул на получившееся. Бог ты мой, я совершенно не умещаюсь в семь тысяч знаков, обозначенных Новым миром, надо бы резаться, надо бы худеть. Но прежде не сходить ли в аптеку, конечно, сходи, проветрись, дружок.

Сцена, декорации аптеки. Рьяный конь, морской конь с бледно-зеленой гривою на вывеске, однако если прищуриться, то станет ясно, это все-таки зеленая чаша Гигиеи со змеей. Притихшая аптека своей надменной силой привлекала гениальных жителей района. Вот и сейчас в ней двое, бабушка Аделаида да Миша Токарев.

Бабушка, у ней на носу родимое пятнышко-чернослив, из которого торчит ровно два волоска, она почти кричит в окошко: Что значит феназепам по спецрецепту, я призываю вас расшифровать!

Фармацевт, мужчина средних лет, в круглых очках в черепаховой оправе, чеховская бородка клинышком: Согласно постановлению номер тысяча четыреста девяносто пять, а также постановлению номер девятьсот шестьдесят четыре…

Бабушка вкрадчиво фармацевту: А ведь мой суицид признают самообороной, а вас, знаете, кем признают, вас признают агрессором!

Фармацевт сардонически смеется, говорить с ним, что говорить с югославской стенкой, он лишь инструмент, на котором играют обстоятельства.

Бабушка, обращаясь к Токареву: Что-то происходит.

Токарев, глядя на пожилую женщину в зеленой куртке на рыбьем меху: Я могу седуксенчиком поделиться с вами, для дамы мне не жалко многих вещей, ведь, как говорят, говорят разное, впрочем, конкретно в этом случае имеют в виду, как правило, что-то конкретное, то есть в связи с членистоногостью, перепончатокрылостью говорят: жалко у пчелки.

Бабушка одобрительно: Какой вы совестливый молодой человек.

Токарев доверительно: А как же без этого, ведь я человек советский.

Бабушка с удивлением: В каком же вы месте советский, позвольте спросить, вам же лет двадцать семь.

Токарев, пожимая плечами, бабушке: Вы, как никогда правы, Аделаида, у меня еще лишний рецепт на атаракс имеется, будете?

Бабушка, как бы с презрением: Атаракс это великий обман, пустышка, кошка Шрёдингера, право слово.

Фармацевт, высунув голову из окошка: Аделаида Ивановна, будьте проще, позитивный настрой наше все.

Бабушка фармацевту с насмешкой: Ой, не вам говорить о моем, столь обсуждаемом нынче в обществе, позитивизме, моя симптоматика весьма позитивна, галлюцинации, бред, беспорядочно-половые мысли, знаете ли.

Токарев фармацевту интеллигентно: Будьте любезны, уважаемый, фенибут Усолье-Сибирский, минеральную водичку номер семнадцать.

Фармацевт выдает положенное, степенно принимает оплату.

Токарев стремглав употребляет, запивая минералкой. О том, употребляет ли он целиком так называемый матрас или же не целиком, благоразумно умолчим.

Возвратившись за письменный стол, с выражением принялся перечитывать случившуюся статью о Федоре Ивановиче Тютчеве. Внезапно, как это порою бывает у натур взбалмошных, поводя умом своим, решил. А что если, поддавшись душевному Борею, рассказать глубоко интеллигентным читателям о моем, не случившимся некогда сыне, по случайности носящем имя Федор, удивительный мальчик у меня тогда не получился, Пушкин, а не мальчик, образно выражаясь. Трепетные абоненты, надо полагать, осведомлены, Федор Иванович крайне ценил Александра Сергеевича. О, я бы не стал слепо верить поэту, и ты, дева, читающая ныне сей текст, не верь, не верь поэту, своим его ты не зови, а также пуще пламенного гнева страшись поэтовой любви, однако моему не состоявшемуся сыну поверить очень даже можно, он был не рожден, чтобы ему верили. Я решил рассказать о сыне своем Федоре. И рассказал.

Папа, Ролан Барт опять умер

Велеречивый говорун,

Споткнувшийся о русский мат

В детском дошкольном

Учреждении,

Мысленно поблагодарил

Создателя

За свое присутствие

В житейской кутерьме,

И что не депутат он,

И не издатель,

И не сидит еще в тюрьме.

Возроптавшая воспиталка,

Отвела меня к шкафчикам.

Что автор хотел этим сказать,

Спрашивает воспиталка,

Кивая на моего сына,

Вы знаете, говорю ей,

Мое маленькое

Литературное небытие,

Честно работающее на бытие,

Киваю на своего сына,

Способно само за себя ответить,

Вы знаете, смерть автора

И разные прочие обстоятельства

Дают мне право

Решительно промолчать.

И что же, взвизгнула,

Получается, мне с ним делать,

Получается, говорю,

Внимайте и внемлите,

Верно, наша жизнь не напрасна

В тени моего сына.

Но позвольте, может быть,

Он у вас либерал,

Нет, говорю, вы ошибаетесь,

Консервативен,

Словно шрифт Times new roman,

Просто он гениален.

Вы, например, знаете

Предложение, где содержатся

Все буквы русского алфавита,

Это-то здесь при чем,

Спрашивает воспиталка.

Федя, говорю,

Покажи ей данное предложение,

И он талантливо отвечает:

Съешь же ещё этих мягких

Французских булок

Да выпей чаю.

Благопристойные дамы любят этот верлибр

Не совсем уверен,

Или можно даже сказать,

Уверен вполсилы,

Иными словами,

То есть по сути вопроса,

Не касаясь, конечно,

Обстоятельств,

Приведших

Карла фон Дреза

С его социально значимым,

Впрочем, концептуально

Безликим, хотя и достойным

Изобретением

Так называемой лошади

Для разных вот денди,

Что изъясняются

С присущей им тонкостью,

С оттопыренным пальчиком,

Конкретно мизинцем,

На французском, а, впрочем,

Много ли нам языков

Пригодных для обитания

Оставили предки,

Чей характер созвучен

Кружевному белью

На подурневших телах

Таких-то домохозяек,

Ужель прочая речь,

Речь, скажем, армян,

Полудикая кошка,

Что царапает уши,

Ужель не достойна она

Восхищения,

Конечно, достойна,

К тому же ритм,

Простите, организация речи,

Зачастую она лишена

Магической составляющей,

Вы помните, в библии

Говорят, поминать всуе,

А я говорю, все поэты,

И даже тот немец,

Чье творение, в общем,

В определенном значении

Благо.

Папа, твою мать, ты купишь мне

Велосипед или не купишь?

Орет истошно мой сын,

В его возрасте я так же орал,

Боясь помереть в тишине.

Ну, конечно, куплю,

Мой миленький лилипут.

Товарищи, кто-нибудь поднимите этого урода

Ах, если бы только

Колыхался во рту моем

Чудесный язык Юрия Казакова,

Язык большого писателя,

Чтоб, обратившись к сыночку

Со всей, значит, нежностью

И сантиментами,

Доложить о потерях,

Чувстве вины, былых травмах,

Чтоб, гуляя по лесу,

Вспомнилось и рассказалось

О прощании с арестованным папой,

И сынок мой, талантливый мальчик,

Проснувшись в минуты

Полденного сна

От собственных слезок,

Был успокоен гласом отца своего,

Психически нестабильного,

Можно сказать, пограничника,

Что блюдет, нет, защищает

От чудищ, рожденных

Сном разума.

И сейчас, оступившись

В комнате ванной,

Сухарь сухарем внешне,

Но внутри,

Размоченный в молоке

Хлеб душистый,

Я лежу там, что падаль,

Воспетая когда-то Бодлером,

Среди рыжих пятен

Геля для душа,

Перебравший с диазепамом,

Лежу кверху пузом.

И сынок мой,

Средневековый романтик

По складу сознания,

По строению тела

Худой бегемотик,

Протянул свои руки ко мне,

Словно на птичьем он рынке,

Протянул свои руки

К последнему, должно быть,

Котенку,

Что у дедушки,

Смолящего вонючую Приму,

В теплой шапке ушанке

Лежит такой рыжий, голодный.

И я, конечно, встаю,

Не встать совершенно нечестно,

И еще умудряюсь подумать

Чьей-то цитатой:

Какой бы они были

Красивой парой,

Не случись войны.

Речь моего сына созвучна термоядерной бомбе

В горле моем дикий шиповник,

Ранящий сад мирозданья,

Пророс,

В горле моем Дмитрий,

Играющий ножиком

В приступе эпилепсии,

Немножечко умер.

Чванливой походкой

Выхожу в коридор,

Озаренный шепотом мальчика,

Он спит и во сне бормотает,

В книгах, ночью закрытых,

Перепутались буквы,

Холодильника стук,

На лестничной клетке

Старуха с пакетами,

В них тоже стучат

Замерзшие кости,

Глаза нашей кошки,

Не к месту почившей,

Их красота так созвучна

Красоте некой Раав,

Блуднице Иерихонской,

Стукает форточка,

На улице громко везут

Ракеты на Кубу,

Вам ли не знать о теории струн

И о пиликанье полуночном

За стенкой,

Ночью особая жизнь,

Спит мой сынок,

И во сне он лопочет,

Может ли он

Во сне так складно беседовать,

Кому-то рассказывать.

Ночесь нявгало,

Как будто бы кошка,

А то бы и кошка,

Чего же нам тоснуть,

Вовсюду тепериче

Неспокойно,

Побисёдовать не с кем,

В садик нельзя,

Там карантин,

Быват, грустина навалится,

Когда капает дождь,

Сиверко гуляет,

Быват, не навалится,

Ништо страшного,

Нонь осень,

Осенью пей витамины,

Зубрепной мой зуб

Позавчера выпал,

Велосипед подарил папочка,

Сказал, на долгую память.

Произведение на свет Александра Сергеевича Пушкина

Предельно допустимая

Концентрация совершенства

На кубический сантиметр

Детского тела

Не означена вовсе,

Яркий пример тому

Мой ребенок.

Оранжевая, словно фанта,

Акушерка Любовь

По фамилии Зла,

Достававшая сына

В год прибавления Крыма,

В год перехода

На постоянное зимнее время,

В годину знакомства

Меня с кетамином,

Воскликнула: надо же,

Какая прелесть

У вас получилась!

Отперев глаза свои

Редеющей ночью,

Мой сын сообщает:

Действительность

Прошедшего времени,

Восстановленная воображением,

Несколько интересней

Протокольно засушенной

Моей пуповины

Или пряди первых волос,

Сохраненных тобой, мой отец,

Вместе с биркой;

Кесарево сечение,

Федор, пятьдесят сантиметров,

Три тысячи грамм.

Он для меня вспоминает,

Как Любовь Зла

Поразилась:

До чего поэтично

Звучит ваш ребенок,

Только послушайте,

Это же натуральный Пушкин,

Семнадцать, тридцать,

Сорок восемь,

Сто сорок, десять,

Ноль один,

Сто двадцать шесть,

Сто тридцать восемь,

Сто сорок, три,

Пятьсот один!