Село в сибирской глуши

Лето для многих людей связано с деревней — надо посетить родных, помочь им хоть чем-то в и без того нелёгкой жизни. Но мало кто искренне радуется, увидев, в каком состоянии находятся русские сёла. Это — смерть, в которой живут люди, совсем не желающие умирать.

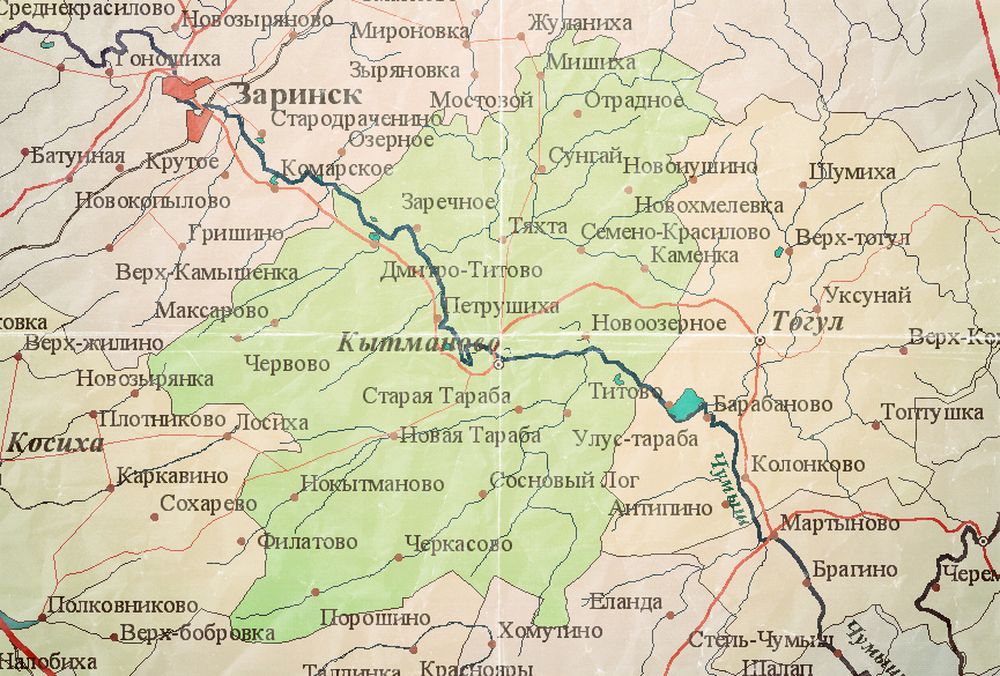

У районного дома культуры висит объявление: «Благотворительный концерт для детей-инвалидов „Оранжевое настроение“». Мало у кого здесь, в селе Кытманово Алтайского края, такое же. Разве что у снующих на велосипедах детей. Для них же, как в песне поется, и солнце оранжевое, и верблюды, которых они и не видели никогда.

Здесь не разбежаться. Немного домов, немного школ, немного людей. Немного зданий.

Под ногами стелются рваные полотна асфальта. По обе стороны главной, центральной улицы под не очень оригинальным названием «Советская» вполне капиталистические магазины с потёртыми, старенькими вывесками. Дух «красного» прошлого здесь не угасает ни на секунду. И дух двоемирия тоже. Российский оксюморон 21-го века — памятник павшим за власть советов в 1919-1921-м годах, а напротив — церковь, в которой — икона погибшей семьи Николая Второго. И это — не все. Памятник Ленину соседствует с российским триколором, под которым белая армия боролась за единую и неделимую Россию. Привычная картина.

В церкви висит список десяти заповедей. Жители здесь не святые и соблюдают не все, но пытаются жить по совести. Насколько это возможно, конечно.

Случайно на улице попадается прохожий. Ты точно знаешь, что он — не из таких. Только выпил и идет — усталый, но довольный. Он перелезает через забор, подходит к тебе, будто растерянная черепаха, и спрашивает: «Нет тридцати копеек?». Смотришь на него и даже не знаешь, что ответить. Тридцать копеек. Что это за сумма? Как будто в Советском союзе живем. На миг это чувство полностью захлестывает тебя, но его перебивает вид разрушенного молочного завода. Это тоже часть постсоветской России. Неотъемлемая часть.

Гулять здесь негде, поэтому рано или поздно наткнешься на музей. А точнее, на библиотеку. Они здесь соединены в одном месте — в небольшой, однако уютной коричневой избушке. Здесь с недавних пор трудится Наталья — местный библиотекарь. Она долго не работала — болела, но, кажется, найдя место себе по душе, вылечилась и теперь глаза её сверкают. «Представьте, наши бабушки это создавали, за этим работали», — говорит она, показывая ткацкие станки. Здесь же стоит, как она говорит, «волшебный сундук», в котором хранятся старинные вещи. Волшебства в нем, конечно, мало, но для людей увлеченных даже он — целая вселенная. История, усевшаяся в избушку. История от мамонтов (их кости тоже лежат здесь как главное достояние) до советского периода, которому посвящен отдельный зал с фотографиями людей из далекого прошлого и похоронками.

Когда прогуливаешься по деревне, кажется, что время здесь стоит на месте, но смотришь на фотографии ушедших отсюда солдат и видишь, что оно все-таки шло когда-то. Да и теперь идёт. Разрушения на это указывают.

Эпоха все-таки сменяет эпоху. Кто-то уходил на войну с немцами, а кто-то — в Афган и Чечню. Наталья показывает все это с гордостью — вот, смотрите, какие парни шли на войну. Действительно, большие, сильные.

С гордостью Наталья показывает и другие экспонаты их небольшого музея. Коллекция, как и фонд библиотеки, пополняется вовсе не государством, а обычными людьми, которые помогают полумузею-полубиблиотеке выжить. Кто-то, как завсегдатай библиотеки Татьяна, приносит кукол и изделия из ракушек, а кто-то дарит картины, как местный художник Виктор, которого мне удалось встретить при входе в музей. Он здесь — целая знаменитость, это я сразу понял. Во всех залах висят его пейзажи. Выехав чуть дальше за деревню, их можно набрать много — здешняя природа позволяет. Ведь тут куда не посмотришь — одна красота. Поля, уходящие за горизонт, огромное небо, которое пытается объять необъятную землю. Картину уж точно можно написать. Если умеешь, конечно. Но Виктора вдохновляют не только картины. Он ещё и иконописец. Вот уж не сказал бы, что обычный советский мужчина в штанах и клетчатой рубашке — иконописец. Но его иконы висят прямо тут, в местной церкви. Своими достижениями он по-доброму хвастается. «Николая Чудотворца, говорит, писал, Илья пророка, а ещё церковь расписывал в другом селе. И ещё, — добавляет, — 4 раза по телевизору показывали». Но это — не главное его достижение. У Виктора была персональная выставка. И это — его признание как художника.

Его дочь Елена в упорстве не уступает отцу. Она — медсестра. Жаловаться на условия не привыкла. Маленькую зарплату признает, но всего и сразу не хочет. «Это молодежь недовольна, — рассуждает она, — они максималисты, а мы справляемся. Хотелось бы большего, но справляемся».

Когда я только зашел в библиотеку, то застал разговор Виктора с Натальей. Библиотекарь говорила о том, что ксерокс у них сломался, а денег нет не то что на ремонт, но даже на то, чтоб купить ручки с бумагой. Но она не унывает. С улыбкой на лице рассказывает о клубах по интересам, которые существуют в этой не то библиотеке, не то в музее. «Скоро это досуговым центром будет называться», — говорит она. Но когда скоро — неизвестно. Да она и не думает над этим. Зато продолжает рассказывать о клубах. Один из них называется «Душегрея». Наталья пишет сценарии, делает все, чтобы люди здесь собирались, пили чай и что-то обсуждали. Чтобы культурная жизнь в селе не зачахла окончательно.

Конечно, Наталья в полумузее-полубиблиотеке не одна, есть и ещё люди. Всего 4 человека. Все — женщины. Новые вряд ли придут. Здесь вообще появляется мало новых людей. В основном, они приходят из других деревень района. Молодых с каждым годом все меньше и меньше —уезжают из города и не возвращаются.

Вот девушка Вика — второкурсница. Родилась в Кытманово, теперь учится в педагогическом университете Барнаула, но возвращаться в село работать не планирует. Говорит, в Кытманово нет перспектив для молодых, нет работы, нормального досуга. «Здесь скучно, — повторяет она, — чувствуется отсталость от цивилизации. А также зарплаты маленькие и проблем много». О проблемах жители райцентра говорят, скрывая, разве что, свое имя. Боятся, как бы чего не случилось. Но им есть, что сказать. Пожилая беловолосая женщина повторяет: «Село распадается. Обещания никто не выполняет. Мост обещали заасфальтировать, но ничего нет. Обещали спорткомплекс построить, но ничего нет. Вон только, парк поставили, потратили кучу денег».

Студентка Вика в разговоре со мной тоже вспоминала про парк. Мы даже сходили и прогулялись до него. Сначала не было видно никакого парка. Мы мимо прошли, однако она вдруг сказала, обернувшись: «ой, да это же он». Я тоже обернулся и увидел позади себя спортивную площадку с бревнами вместо лавок. Лавки, конечно тоже были, но совсем обычные — даже без спинок. Оказалось, что это и есть тот самый парк.

«Да, сказала Вика, в школу сюда я работать не пойду».

Хотелось поговорить с кем-то, кто уже здесь работает. Вика посоветовала учительницу русского и литературы Надежду Васильевну. Я спросил её, идет ли в школу хоть кто-нибудь из молодых. Она говорит, что если кто-то и появляется, то тут же убегает. Условия не создаются, — объясняет она, — денег ни на что нет. Мебель старая, не меняется. Раньше была автошкола — и та закрылась. Интерактивные доски в некоторых кабинетах поставили — и на том спасибо. Школа так же, как и библиотека, держится на инициативе: на свои деньги учителя заправляют принтеры, сами шьют шторы — помогают школе выжить, в общем. Родители тоже не остаются в стороне — например, скидываются, чтобы дети поехали в Горный Алтай, пожили в палатках. Преподаватели помогают с организацией, берут ответственность за детей, помогают им лучше узнать друг друга, сплотиться. Так у детей появляется настоящая школьная жизнь. Учителя за это радеют — потому выпускники и плачут на выпускном. Не хочется ведь расставаться со школой, где всегда есть, кому за тебя постоять. Вот только кто сменит этих учителей — неясно. «Мы — последний из Могикан, — философски заключает Надежда Васильевна. — Уйдем мы — и в школу больше никто не придет. Мы-то живем здесь, потому что возраст такой, а у них нет причин оставаться».

Надежда Васильевна любит рассказывать. Говорит она много, но по делу, постоянно что-то вспоминая и доставая с полок памяти разные истории. Вот упоминает давний разговор со знакомым, который восхищался женщиной, что собственными руками смогла зарезать быка. «Я многое повидал на своем веку, но чтобы баба быка зарезала — это ещё постараться надо», — цитирует его Надежда Васильевна.

В центре Кытманово стоит памятник — два солдата с автоматами в руках защищают женщину. Кто она и откуда — неизвестно, но выглядит она сильной и большой. По-человечески большой, я имею в виду. В этой женщине угадываются и Наталья, и Надежда Васильевна. Каждая тянет свое дело, любит его, несмотря на недостаток финансирования и другие проблемы. На таких, как они, что-то ещё держится. На женщинах, на мужчинах, которые не хотят, чтобы место, где они живут, превратилось в один большой разрушенный молочный завод, стены которого напоминают каждому о прежнем достатке и о нынешней нищете.