В большом интервью с легендарным акционистом и писателем Александром Бренером журналист Денис Куренов поговорил о смысле плагиата как радикального творческого эксперимента. Кто является первым плагиаристом — Прометей или Гермес? Что можно создавать во времена, когда уже все сказано? Как Лотреамон сделал плагиат художественным приемом? Почему Пушкин был «великим мастером игры с чужими сочинениями»? И как плагиат становится инструментом освобождения для «пролетариев» — всех тех, кто, по мысли Бренера, порвал с опекой общества и оказался вне нормализованного человечества.

В издательстве друзей самиздата из «Асебии» вышла новая книга Александра Бренера «Пьер Клоссовски, мой сутенёр» — признание в любви к гениальному мыслителю и художнику. Ее и другие книги автора можно бесплатно скачать на сайте издательства.

— Лотреамон во второй части «Стихотворений» писал: «Плагиат необходим. Прогресс требует плагиата. Он неотступно следует за фразой автора, пользуется его выражениями, стирает ложную мысль и заменяет ее верной». Спустя полтора века его слова актуальны?

Эти поистине вызывающие и одновременно исчерпывающие слова графа де Лотреамона абсолютно своевременны и насущны сейчас. Но что, собственно, делает Лотреамон, говоря «плагиат необходим»? Он берет словечко, связанное не только в обыденном, но и в правовом сознании с чем-то бесчестным, воровским и табуированным, и возводит его на уровень поэтической необходимости. Это, конечно, скандал. И этот скандал лежит в основании модернистской традиции. Ай да Лотреамон, ай да сукин сын!

Лотреамон был великим провозвестником творческого плагиата, ну а блистательным истолкователем плагиата является, конечно, Хорхе Луис Борхес. В своем знаменитом рассказе «Пьер Менар, автор „Дон Кихота“» Борхес, ни разу не произнеся само это слово, обосновал и защитил плагиат не только как важнейший художественный метод, но и как форму жизни, придающую чеканную завершенность человеку — вечному пилигриму и искателю истины.

Протагонист рассказа некто Пьер Менар, автор отрывочных, темных и невостребованных писаний, находит подлинного себя в дословном и скрупулезном воспроизведении «девятой и тридцать восьмой главы из первой части Дон Кихота и фрагмента из главы двадцать второй». И это оказывается вовсе не жалкими осколками классической книги Сервантеса, а чем-то совершенно новым и оригинальным, как, например, цитата из Евангелия, изреченная протопопом Аввакумом.

Это — эксперимент по погружению в чужую мысль и чужие образы, в которых плагиарист обретает собственные сокровенные истоки и творит свой, неведомый доселе, мир. Пьер Менар понял, что существование человека как уникальной единичности невозможно без некой великой матрицы, смыслообразующей структуры, жестуальной конфигурации.

Аби Варбург искал такие конфигурации в изобразительном материале анонимных и прославленных художников, а Пьер Менар находит свою конфигурацию в трех главах романа Сервантеса. Это делает его не просто чудаком и эксцентриком, но праведником словесности, мыслителем и исследователем. А еще это дает ему возможность избежать аппарата авторства и других капканов институционального схватывания.

Возвращаясь к Лотреамону, следует сказать: этот непризнанный и отвергнутый современниками гениальный поэт-плагиарист нашел своих благодарных последователей в сюрреалистах, близких ему по духу экспериментаторах. Так скрытая традиция творческого плагиата живет в дерзких отклонениях от художественной нормы — в чудесных девиациях.

— А каковы истоки традиции плагиата — как художественного метода, так и формы жизни? Кто был первым плагиаристом — Прометей, укравший огонь у богов?

Учитывая, что plagiatus означает на латыни «похищение», титан Прометей — хороший кандидат для звания первого плагиариста. Стоит заметить, что он похитил огонь не для собственных нужд, а презентовал его людям — так же, как Лотреамон подарил идею поэтического плагиата собратьям-поэтам, чтобы они пользовались ею во благо поэзии. А среди древних богов плагиаристом был, конечно, Гермес, воровавший ради чистой радости воровства уже в младенчестве.

Вообще говоря, думая о плагиате, необходимо держать в уме, что это противозаконный акт, осуждаемый с позиций общественного мнения и буржуазной морали и наказуемый гражданским и даже уголовным кодексом. Но ведь нас плагиат интересует прежде всего в значении творческого эксперимента — радикального и рискованного. И сейчас мы пытаемся думать о корнях этого феномена.

Так вот, существует классическая статья Петра Богатырёва и Романа Якобсона под названием «Фольклор как особая форма творчества» (1929). В ней два замечательных филолога обосновывают принципиальную разницу между мифом и устной культурой, с одной стороны, и литературным творчеством и письменностью, с другой.

Устная культура (фольклор) принадлежит сфере langue, где произведение (песня, сказка, былина) воспроизводится сказителем или певцом на основе уже существующего материала, и хотя трансляция происходит с вариациями, но всегда следует внеличной, неперсональной логике. В отличие от этого автор литературного произведения работает в сфере parole, то есть осуществляет индивидуальный речевой акт, начиная свое письмо как бы с нуля, с чистого листа.

Принимая во внимание эту фундаментальную разницу между литературой и фольклором, можно утверждать, что плагиарист действует где-то в промежутке между устной традицией и письменной. Он вручает своему читателю какое-то странное, теневое, контрабандное произведение, заняв одновременно позицию фольклорного сказителя и литературного автора, древнего мифотворца и художника-экспериментатора. Но на самом деле он ни то ни другое, а некий анахронизм, вопиющий казус, то ли плут, то ли оракул, то ли балаганный фокусник. Или, быть может, настоящий поэт с глубинной, подпольной, орфической памятью. Точнее, с клочками, фрагментами, лоскутами такой памяти. И форма жизни у него соответственная — теневая, призрачная, закулисная. В случае художественного плагиата всё решает голос плагиатора, а лицо его всегда остается маской.

— Ты говоришь, что плагиат как поэтическая необходимость лежит в основе модернистской традиции. А что насчет классической литературы? Кто из великих авторитетов экспериментировал с литературными заимствованиями?

Ты произнес очень верное слово — заимствование. Но плагиат — это ведь не просто литературное заимствование, а осознанное похищение и присвоение авторского высказывания без указания на автора, в то время как заимствование — это элемент чужого текста, сознательно или бессознательно перенесенный и встроенный в ткань произведения. Между плагиатом и литературным заимствованием простирается обширная серая зона, в которой классический автор мог свободно действовать.

Есть отличная статья Дмитрия Якубовича «Иностранные влияния, заимствования у Пушкина» (1931), где Якубович замечает, что Пушкин называл себя «министром иностранных дел на русском Парнасе» и широко пользовался заимствованиями, почерпнутыми у самых разных поэтов и прозаиков — от античных до современных ему. В этом он следовал по стопам таких писателей, как Мольер, заявлявший (в переводе Пушкина): «Добро Мольера там и берется, где попадается».

Пушкин был великим мастером игры с чужими сочинениями, превращая источники в совершенно новые, оригинальные творения.

При этом именно во времена Пушкина проблема плагиата стала активно обсуждаться в литературных кругах. В 1812 году вышла книга Шарля Нодье «Вопросы литературной законности», где был поднят вопрос о плагиате, цитировании, подражании и других формах заимствования — в связи с авторским правом в литературе.

Вот о чем нельзя забывать, говоря о плагиате — о пресловутом авторском праве. Формирование законов о копирайте происходило на протяжении столетий начиная с 1710 года и до сего дня. Эпоха капитализма утверждала копирайт как неотъемлемую часть культурного производства. Но такие классики, как Чосер, Боккаччо, Шекспир или Рабле, широко пользовались художественным материалом, заимствованным из фольклора, анонимных и авторских источников. И кто из великих авторов не черпал из Ветхого завета и Евангелия?

И все же проблема плагиата вставала уже в античности. Марциал называл свои книги эпиграмм «освобожденными рабами», а поэтов, которые похищали его стихи и выдавали за свои — «подлыми работорговцами». То есть литературные воры были всегда и везде, где появлялись признанные авторы. Плагиат является неотъемлемой частью литературного процесса, как, скажем, и художественный перевод. Переводчик — это узаконенный плагиарист, превращающий чужое произведение в нечто новое, на новом языке.

А еще неплохо помнить и понимать забавный афоризм Станислава Ежи Леца: «Поэты — это попугаи, повторяющие несказанное». У Леца ударение в слове «несказанное» падает на первую букву «а» (нескáзанное), но было бы справедливо поставить ударение и на вторую «а»: несказáнное. Кем тогда оказывается плагиарист, если не попугаем-двойником, своеобразным alter ego автора? Или его таинственным антиподом в литературном Аду?

— Тут я сразу вспоминаю «Орфея» Кокто, где главный герой получал по радиоприемнику в своем авто потусторонние поэтические откровения. То самое несказáнное. В итоге, как мы помним, его обвинили в плагиате.

На этой ноте самое время перейти к разговору о модернизме. Расскажи, каких важных для тебя плагиаристов нам подарила эта традиция?

Апология плагиата, предпринятая Лотреамоном, открыла путь для блестящих модернистских открытий в сфере плагиаризма. Что такое ready-made Дюшана, если не плагиаты промышленных изделий, перенесенных в поле искусства? Что такое техника коллажа Брака, Пикассо, Швиттерса, Макса Эрнста и многих других, если не плагиаристское внедрение чужих элементов в ткань художественной работы? Что такое cut-up (метод нарезок), изобретенный Тристаном Тцарой и подхваченный Брайаном Гайсином и Уильямом Берроузом, если не игра с компонентами плагиата? Что такое поп-арт Уорхола, Лихтенштейна и Раушенберга, если не широкое использование плагиаризмов? И, наконец, перенесясь одним махом из модернизма в постмодернистское болото, что такое апроприация художников вроде Шерри Ливайн, Ричарда Принса или Мартина Арнольда, если не поздние вариации на тему плагиаризма, когда незаконный плагиат окончательно превращается в свою противоположность — в институциональную практику, в уважаемое, музейное, престижное искусство. Институционализация плагиата — вот процесс, случившийся в ходе трансформации так называемого авангарда в contemporary art.

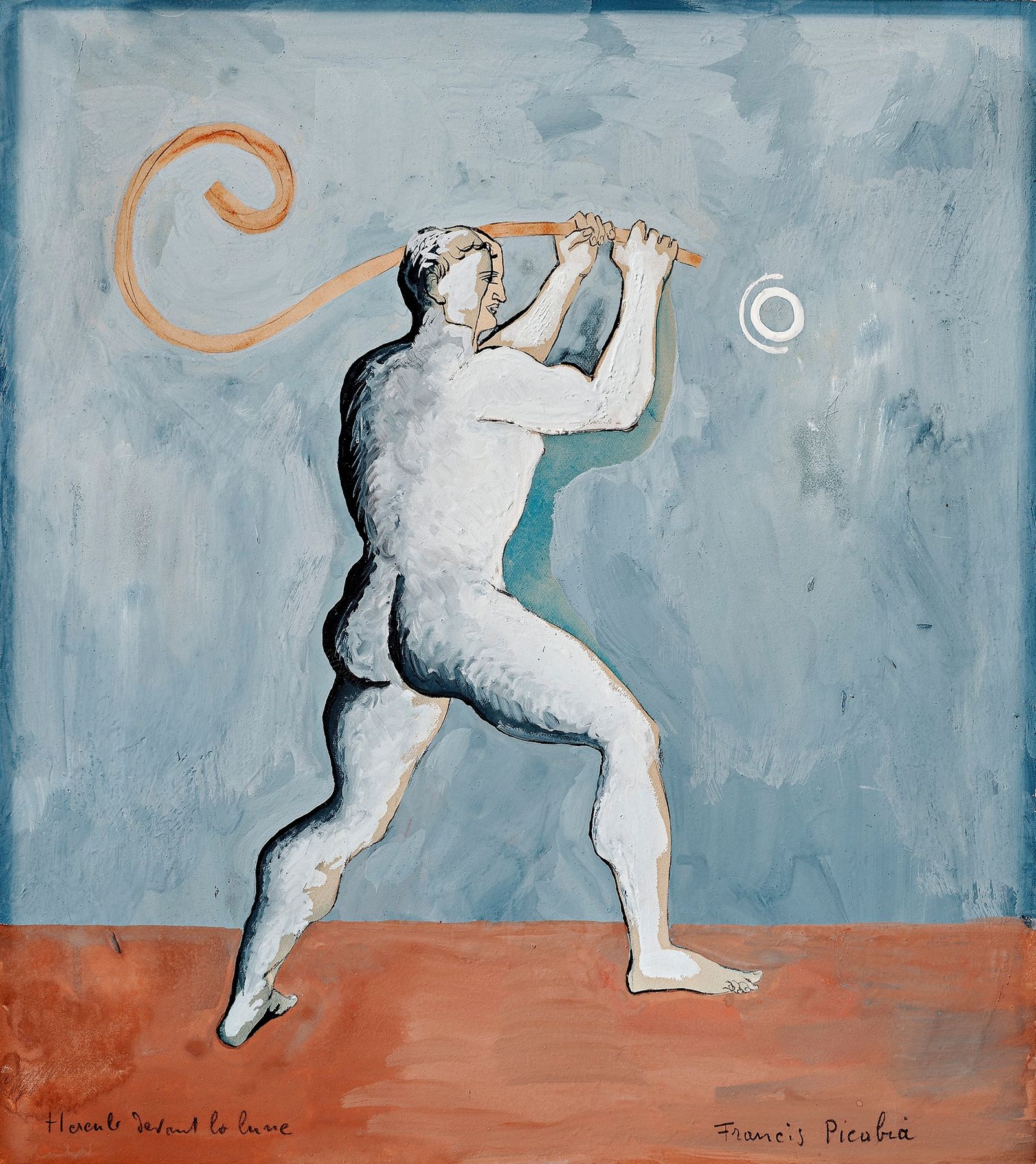

Здесь стоит упомянуть Франсиса Пикабиа, представившего мировую культуру в качестве палимпсеста, из которого можно извлекать всё новые и новые плагиаризмы. Он это делал превосходно, с подлинным удовольствием и озорным смехом. Он понимал, что искусство — нечто вроде вечного возвращения Ницше, когда все боги уже померли от смеха, а от Аполлона остались одни гниющие останки.

Но если вернуться к идее плагиата как подпольной, незаконной, противовластной тактики внутри большой стратегии бунта, то невозможно не вспомнить Ги Дебора. В 207-м тезисе «Общества спектакля» он буквально воспроизвел слова Лотреамона о плагиате, не ссылаясь на имя автора, то есть сам совершил акт плагиата. В «Обществе спектакля» много отточенных и емких плагиаризмов, призванных возбудить в читателе желание бунта. И именно эта книга подводит черту под свершениями и крушениями модернизма.

И что же тогда остается от плагиата? А то, что сказал философ: «Всё уже сказано, и нужно лишь повторить то, что уместно и необходимо здесь и сейчас, в это подлое беспамятное время».

— Раз уж ты упомянул Ги Дебора, не могу тебя не спросить о ситуационистском методе détournement. Дебор критиковал устаревшие формы искусства и реформистские подходы к нему, считая, что необходимо его радикальное обновление. Вместо создания нового искусства, которое тянет за собой шлейф спектакулярной идеологии, ситуационисты предлагали использовать détournement — «перенаправление», «искажение» существующих произведений. Суть метода состоит в том, чтобы брать элементы старого искусства (книги, картины, фильмы и т. д.) и помещать их в новый контекст, меняя их смысл на противоположный, абсурдный, а также обнажая их идеологическое нутро. Цель — не пародия ради смеха, а создание революционного высказывания, разрушающего привычные смыслы.

Один из наиболее известных ситуационистских детурнеманов — фильм Рене Вьене «Может ли диалектика разбивать кирпичи?». Он взял за основу гонконгский фильм о кунг-фу и полностью переозвучил его, заменив оригинальную дорожку на рассуждения о революционной теории, классовой борьбе и критике капитализма.

Что ты думаешь об этом методе в контексте нашего разговора о плагиате?

Détournement — ситуационистский вариант работы с плагиатом, способ перекодирования наличного текста или визуального образа в соответствии с подрывными, революционными задачами.

Типичный пример: ситуационисты любили использовать комиксы как основу для детурнеманов: оставляли картинки комикса с любовным или криминальным сюжетом, но вписывали в текстовые облака (speech balloons) антикапиталистические лозунги, цитаты из Фурье, Бакунина или Маркса и иные возмутительные высказывания, полностью преображая изначальную комиксовую историю.

Эта игра создавала комический эффект остранения и позволяла ситуационистам пропагандировать свои идеи и методы.

И вот здесь встает серьезный вопрос: а для кого предназначается такой субверсивный плагиат? Какова его потенциальная аудитория? В некоторых текстах ситуационисты называли своего адресата: пролетариат. Но кого они подразумевали под пролетариями?

Уже в понимании Беньямина (а позднее Агамбена), марксов пролетариат — это не столько исторический рабочий класс, подверженный разнородным политическим влияниям и шатаниям, сколько все те, кто вольно или невольно выходит из-под власти капитала, кто оказывается за бортом корабля под названием «Прогресс», вне нормализованного и приструненного властью человечества: деклассированная молодежь, непокорные элементы богемы, уличные проститутки, стихийные бунтовщики, нелегалы разного рода, дети или старики, смутьяны и смехачи, чудесные девушки и индивиды, ставшие кентаврами. Одним словом, пролетарием может быть каждый, кто порвал с опекой этого общества, кто дезертировал, ушел, убежал, потерял имя и звание — разорвал сковывающие вериги социума.

Вот для него или для нее и предназначен плагиат, лишившийся похабной ауры авторства и перешедший вдруг в неслыханное общее пользование, где он — инструмент знания и памяти — резонирует между небом и землей в разбуженных головах людей.

Такой плагиат — вестник свободы, а она, как известно, есть изнасилование нашего желания безопасности, комфорта и авторитетности.

— А что насчет кражи не текста, но самой фигуры автора? Есть ли у тебя какие-нибудь любимые истории об этом? Поделюсь своей и передам привет моему другу Алёше Данилову, который мне о ней рассказал.

В 1917 году, спустя семь лет после смерти Марка Твена, вышла его книга «Яп Херрон». Издания посмертных работ не редкость, но этот роман был, по утверждению медиума Эмили Грант Хатчингс, продиктован ей духом самого писателя во время спиритических сеансов. Хатчингс клялась, что Твен мучается, не имея возможности опубликовать свою последнюю работу. Публикация романа вызвала гнев дочери Твена, Клары Клеменс, которая пригрозила Хатчингс судом. Хотя до суда дело не дошло, книга была изъята из продажи, большая часть тиража была уничтожена, что сделало ее библиографической редкостью.

Я хорошо знаком с сербским художником Гораном Джорджевичем, перенесшим знаменитый парижский салон Гертруды Стайн, существовавший в 1920-е годы, в скромную нью-йоркскую квартиру 1990-х годов. Это был плагиат-мистерия и одновременно плагиат-критика под названием Salon de Fleurus. Обстановка салона Джорджевича воспроизводила парижский оригинал, но в крайне урезанном виде — как уменьшенная и пародийная копия.

Это был нью-йоркский эквивалент жилья в московской хрущевке: тесная двухкомнатная нора, превращенная в склад антикварной мебели и собрание художественных суррогатов-залипух.

Джорджевич приглашал в свой салон как знакомых художников, критиков и кураторов, так и случайных посетителей, и рассказывал им о плагиатах (копиях-вариациях), красовавшихся на стенах: картинах Матисса, Брака, Пикассо, Хуана Гриса и других. Разумеется, он это всё сам рисовал. А его комментарии были своеобразными лекциями о формировании модернизма — его мифов и его истории. Я неоднократно бывал в Salon de Fleurus и всякий раз ощущал, что оказался в остроумной мистификации, плагиате-инсценировке, смехотворной мистерии.

Джорджевич похищал и персоны авторов. Он читал доклады под именами Вальтера Беньямина и Казимира Малевича, он изготовлял имитации картин Мондриана и Малевича. Словом, на протяжении многих лет он проводил лабораторные опыты по плагиаризму-двойничеству как мистериально-критической деятельности.

Сейчас Горан живет в Белграде и занимается экспериментами по воспроизводству модернистской классики с помощью робототехники.

— На русском языке выходила книга Вальтера Беньямина «Новые сочинения», которую, как я понимаю, написал как раз Джорджевич. Скажи, а у тебя было желание украсть чье-то авторство подобным способом? И если да, то чьи бы новые сочинения ты написал?

Я не современный художник, как Горан Джорджевич. Современное искусство и его представители неизбежно следуют логике рекуперации, встраиваясь в аппараты контроля, в нормализующие культурные институции, в рыночный порядок вещей. А я никуда не встроился и не устроился.

Я могу испытывать сильные влияния и ощущать себя двойником — это да. Например, недавно я пересматривал свой любимый сериал «Твин Пикс. Возвращение» (третий сезон) и подумал, что я ходячий и лежачий линчевский плагиат-суррогат: одеваюсь как ядерный бомж из восьмой серии, трахаюсь как заколдованный Даги Джонс, смотрю на мир как демонический двойник агента Купера, глохну и люблю бордо, как Гордон Коул, чувствую себя потерянным, как Лора Палмер в заключительной серии, и т. д.

Но всё это просто смешно, если во мне нет подрывного, взрывоопасного потенциала истинного плагиата, переводящего логику адаптации и эксплуатации в логику эмансипации, выхода из системы и тошного «я». Плагиат интересует меня исключительно как инструмент разрыва с обществом, как запретный, непозволительный жест и как игра с могучими призраками прошлого. Я хочу отстаивать честь плагиата, как его понимали Лотреамон и другие гении, — вот моя ребяческая амбиция.

Другие интервью об искусстве:

«Человек может сливать агрессию в искусство». Художник Андрей Кузькин о бремени войны и формуле нормального мира

«Художник должен быть костью в горле любой власти». Большое интервью с Петром Павленским

Кто и зачем снимает кино о современных художниках в России-2023?