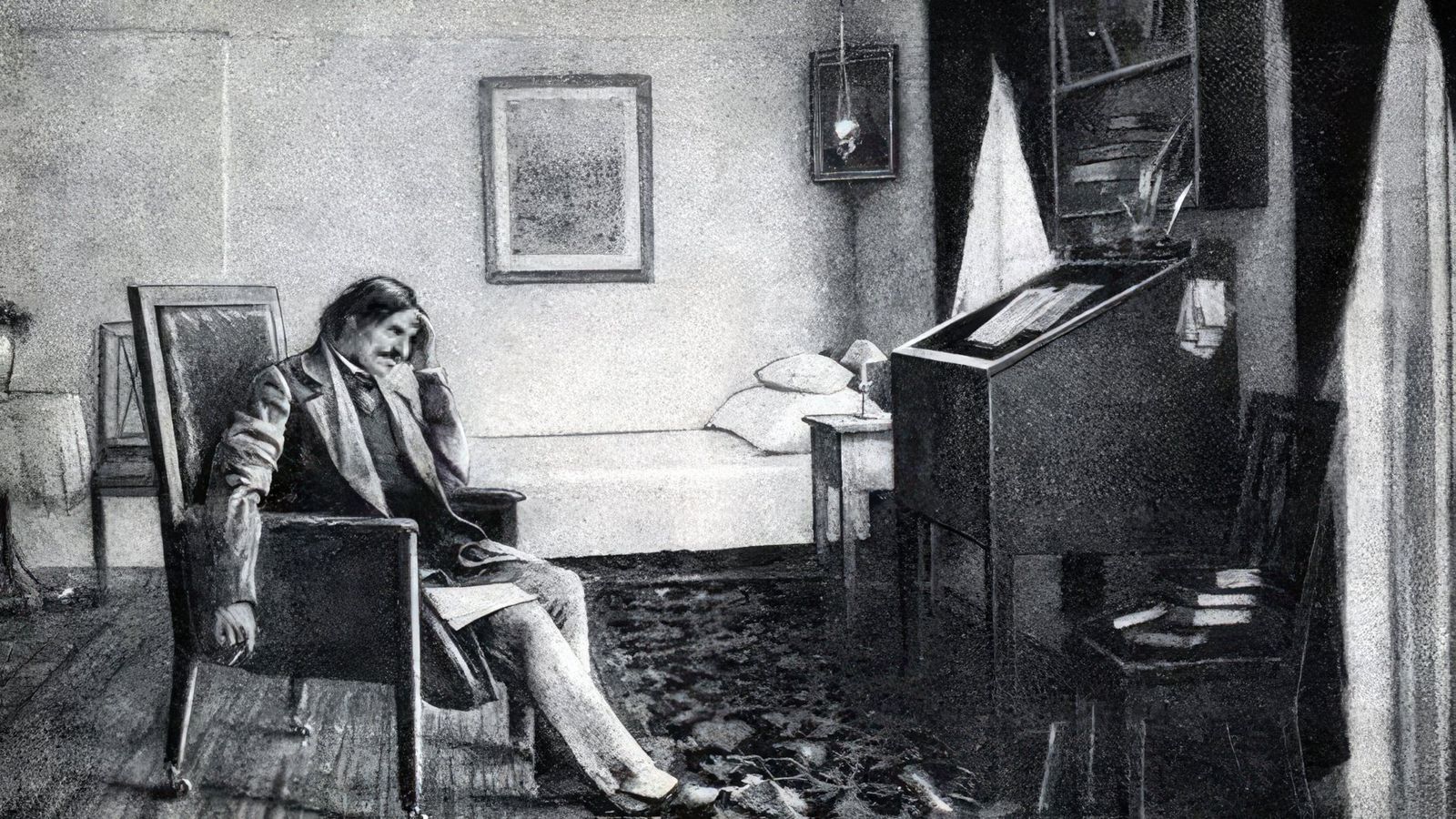

Сожженный второй и так и не написанный третий тома поэмы Николая Гоголя «Мертвые души» — одна из самых больших загадок в истории русской литературы, вокруг которой по сей день существует множество мифов. Изучив мемуары и архивы, литературовед Екатерина Дмитриева реконструирует хронологию работы Гоголя в книге «Второй том „Мертвых душ“. Замыслы и домыслы»: от возникновения авторского замысла до сожжения поэмы и почти детективного обнаружения ранней редакции нескольких глав второго тома спустя полгода после смерти Гоголя.

Самиздат публикует исследование, в котором филолог сопоставляет противоречия в письмах и дневниках современников писателя и распутывает загадку продолжения «Мертвых душ», воссоздавая предполагаемую концепцию поэмы из трех частей по уцелевшим главам и откровениям Гоголя в переписке с друзьями.

Загадка утраченного и обретенного второго тома

Как Вы полагаете, слухов об оставшихся сочинениях бездна. Достоверно то, что он всё сжег, — сообщил И. С. Тургеневу выпускник Московского университета Е. М. Феоктистов, который сам присутствовал на похоронах Гоголя. — Но вчера единогласно говорили, что у графа Толстого, его главного друга, у которого он жил и умер, остался запечатанный пакет, который откроют чрез 6 недель. Что в нем — неизвестно. Достоверно известно только то, что 2-я часть «Мертвых душ» сожжена. В последнее время Гоголь занимался огромным сочинением: «Толкование на литургию» — не оно ли осталось? (письмо от 25 февраля 1852 г., Москва).

И все же, несмотря на уверенность в том, что второй том, или, как его в ту пору нередко называли, вторая часть поэмы сожжена, домыслы о том, что в чьих-то руках мог сохраниться ее список, возникали. Надежды возлагались в первую очередь на С. П. Шевырева, от которого к тому же можно было ожидать восстановления по памяти содержания, поскольку именно ему Гоголь прочитал наиболее полную версию второго тома:

«Надеялись сперва, что что-либо уцелело у Шевырева, который издает его прежние сочинения и с которым покойник был очень дружен; но все надежды оказались тщетными. Шевырев читал более половины 2-го тома, и как у него память славная, то он изложил содержание первых 7 глав», — писал В. А. Жуковскому А. И. Кошелев (письмо от 26 февраля 1852 г.).

Тогда же начал циркулировать слух и о том, что список «Мертвых душ» мог сохраниться у дочери Николая I великой княгини Ольги Николаевны, бывшей воспитанницы В. А. Жуковского, которая с 1846 года жила в Вюртемберге, будучи замужем за принцем Вюртембергским.

Ищут, ищут повсюду, нет ли где какого списка со 2-го тома «Мертвых душ», сожженных самим автором, и нигде не находят, — писал Д. Н. Свербеев Е. А. Свербеевой в Петербург. — Пронесся слух, будто Гоголь отдал список вел<икой> кн<ягине> Ольге Николаевне или Жуковскому; об этом можешь узнать сама.

Эту же версию в письме А. В. Веневитинову от 1 марта 1852 года изложил и Н. Ф. Павлов, описывая смерть Гоголя:

Дней за десять до смерти, ночью, часа в три, сжег все бумаги, так что Хомяков ни в одном ящике не нашел ничего, нет и готовых семи глав второй части «Мертвых душ», которые Гоголь читал Шевыреву. Неизвестно, отыщется или нет. Говорят, что список есть у великой княгини Ольги Николаевны.

12 марта Ив. В. Станкевич, младший брат Николая Станкевича, из Острогожска спрашивал Н.М. и А. В. Щепкиных:

Что будет с 2-м томом «Мертвых душ», будут ли его печатать, осталось ли еще что-нибудь и к кому перешло? Это очень интересно. Неужели он сжег все, что было у него?..

А М. П. Погодин в некрологе Гоголя сообщил:

Шкап покойного запечатан и будет разобран по истечении шести недель. Может быть, найдется еще что-нибудь там, или в другом неожиданном месте.

И все же самое загадочное таилось не в домыслах, окутавших историю сожжения второго тома, но в документальных о нем свидетельствах. Так, врач А. Т. Тарасенков, прибывший в дом А. П. Толстого на Никитском бульваре «в 10 часов утра в четверг 21 февраля», то есть менее чем через два часа после кончины Гоголя, и нашедший «уже <…> не Гоголя, а труп его», в своих воспоминаниях, написанных по горячим следам, свидетельствовал об отсутствии в комнате Гоголя каких-либо бумаг:

Когда я пришел, уже успели осмотреть его шкафы, где не нашли ни им писанных тетрадей, ни денег; уже одели в сюртук, в котором он ходил…

Свидетельство это подтверждается также и составленными 21 февраля (4 марта) 1852 года документами Московской городской полиции об осмотре вещей Н. В. Гоголя. В протоколе, подписанном квартальным надзирателем В. Л. Протопоповым, значилось:

По осмотру нашему в занимаемой умершим квартире действительно кроме незначительного носильного платья и разных книг ничего не оказалось…

Аналогичную информацию содержало и более раннее сообщение о кончине Гоголя, отправленное управляющим графа А. П. Толстого А. И. Рудаковым в полицейскую часть. Из протокола осмотра вещей следовало также: при опечатывании, помимо квартального надзирателя В. Л. Протопопова, присутствовали «добросовестный свидетель Страхов», который «по безграмотству приложил печать», А. И. Рудаков и Семен Григорьев, — это впоследствии дало возможность С. Н. Дурылину предположить, что бумаги, оставшиеся после Гоголя, «частично попали в руки» Рудакова.

Шестинедельный срок, установленный при опечатывании, заканчивался в первых числах апреля. Однако к вскрытию бумаг приступили лишь в конце апреля. И поскольку гражданский губернатор И. В. Капнист желал сделать «вскрытие бумаг Гоголя как можно тише», граф Толстой пригласил только Шевырева, не позвав Погодина.

В результате распечатывание бумаг производили: «Тайный советник И. Капнист. Отставной генерал-майор граф Толстой. Статский советник С. Шевырев. Описывал квартальный надзиратель Протопопов. При сем был добросовестный свидетель Страхов, а по безграмотству своему приложил именную печать свою».

Произошло это 30 апреля 1852 года, и в акте об описи имущества значилось то же, что и в протоколе осмотра вещей, составленном в день смерти Гоголя: «по распечатании» шкафа и шифоньерки и «проведении через опись» имущества Гоголя, «заключающегося в носильном платье и печатных книгах», «бумаг и документов, которые составляли бы в себе важность, кроме одной домашней переписки, относящейся покойному г. Гоголь, ничего не оказалось…».

Оставшееся после Гоголя имущество было передано, «с распискою под описью», И. В. Капнисту, А. П. Толстому и С. П. Шевыреву. Однако уже 2 мая 1852 года, то есть спустя три дня после вскрытия печати, С. П. Шевырев в письме М. П. Погодину из Москвы сообщил о нечаянной находке рукописей:

Бумаги открыли. Нашлись Объяснение на Литургию и 4 главы черновых 2-го тома М<ертвых> душ. Подробнее при свидании.

О том же 2 мая 1852 года Шевырев сообщал и К. А. Коссовичу:

Открыли бумаги Гоголя. Нашлось его Объяснение на литургию — и четыре черновые тетради 2-го тома «М<ертвых> душ». Скажите это Бартеневу. Можете себе представить, как я обрадовался этой находке?

Информация эта подтверждается также и в письме к родным И. С. Аксакова от начала мая 1852 года из Москвы:

Вчера мы видели Шевырева, он сказал, что послал Вам письмо: бумаги Гоголя разобраны: найдено 5 черн<овых> глав из «М<ертвых> душ» и объяснение литургии и вообще много таких вещей, которые еще более характеризуют этого святого человека!..

В письме Погодину от 4 мая 1852 года Шевырев, имея в виду уже обнаруженные бумаги, post factum еще раз объяснил ему причины, вынудившие и Капниста, и Толстого устроить дело «как можно тише», не привлекая к нему ни Аксаковых, ни Погодина, ни Хомякова:

Граф Толстой, которого я спрашивал, думает, что лучше ничего не печатать о том, что найдено в бумагах. Он боится, чтобы через печатное оглашение не потребовали их в Петербург.

Упоминала о найденных рукописях второго тома и В. С. Аксакова в письме М. Г. Карташевской, датируемом весной (между 5 и 11 мая) 1852 года:

На днях получил от Шевырева отесинька письмо, в котором он нам сообщает дорогие для нас вести. Они произвели разбор бумагам Гоголя и нашли между другими бумагами, свидетельствующими о его непрестанных и неутомимых трудах всякого рода, 5 черновых глав Мер<твых> душ и истолкование Литургии…

Некоторый свет на противоречивость показаний — отсутствие каких бы то ни было рукописей Гоголя как после его кончины, так и после снятия с его комнаты печати, а затем неожиданное их обнаружение — проливает письмо А. П. Толстого его сестре С. П. Апраксиной, предположительно от 1–2 мая 1852 года, из Москвы, из которого следует, что обнаруженные рукописи второго тома «Мертвых душ» некоторое время оставались в его руках:

Со времени кончины Г<оголя> и моей болезни никого не вижу. — Я был и остаюсь до сих пор занят печальной обязанностью, которую она на меня возложила. Даже сегодня и в этот самый момент у меня находятся гр<аф> Капнист и Шевырев, вчера мы взломали печати, чтобы осмотреть то, что осталось из его бумаг. Это тягостное и утомительное занятие, которое продлится еще несколько дней. — Мы обнаружили вновь несколько тетрадей, избежавших уничтожения, но все это неполно, исчеркано, разорвано и потребуется терпение Шевырева, чтобы его использовать.

Дополнительное объяснение нечаянной находке рукописей, не согласующейся ни с полицейским протоколом от 21 февраля в момент опечатывания комнаты Гоголя, ни с актом об описи имущества от 30 апреля, когда со шкафа и шифоньерки Гоголя была снята печать, дает в воспоминаниях Д. А. Оболенский, согласно которому вскоре после похорон Гоголя «все находившиеся в квартире его бумаги, все до последнего листка, были переданы графом А. П. Толстым — С. П. Шевыреву».

Воспоминания эти, правда, отчасти противоречат процитированному выше письму Толстого, из которого следовало, что уже после снятия печати он некоторое время держал гоголевские рукописи у себя, поначалу не слишком доверяя Шевыреву, и лишь затем их ему передал:

Я не знаю достаточно Шевырева, чтобы доверить ему без меня это дело и оставить его одного хозяином этих бумаг, тем паче что я нахожу и извлекаю мои письма ко мне и также Ваши, мой дорогой друг. <…> Когда все будет приведено в порядок, мы отошлем все матери покойного, а перед этим я помещу бумаги, которые будут мною запечатаны, у Капниста, который проявляет истинный интерес ко всей семье.

Еще одну версию судьбы рукописей «Мертвых душ» дает письмо И. С. Аксакова неустановленному лицу от второй половины июня 1852 года: в нем появляется информация о том, что в отличие от всех других бумаг главы «Мертвых душ» были найдены не в портфеле:

Действительно найдены самые черновые рукописи 4-х первых глав 2-го тома, да еще какой-то главы, никому не читанной. Шевырев их сам разбирает и переписывает, найдены еще объяснения обедни, рукопись — вроде его собственной биографии как писателя, помимо всех видимых событий жизни, завещание — матери и сестрам… последнее слово к друзьям… очевидно писанное за несколько дней до смерти, 12 записных книжек, в которых Гоголь записывал и анекдоты и разные оригинальные выражения и отдельные мысли, целые фолианты выписок из Св<ятых> отцов, псалтирь, каллиграфически им самим переписанный, матерьялы для областного словаря, начертание истории русской литературы для юношества, полный рукописный экземпляр переписки с друзьями, со всеми ненапечатанными письмами, и лоскуток бумаги, содержащий в себе замечательные слова, писанные слабою рукою, вероятно, после сожжения М<ертвых> дёуш.

<…> Объяснение обедни, завещание, слово к друзьям, этот лоскуток — кажется, найдены в портфеле; очевидно, что он сохранил их с намерением, но главы из М<ертвых> душ нашлись завалившимися в шкафу за книгами…

О том, что «три неполные черновые главы» второго тома «Мертвых душ» были брошены Гоголем в шкаф с платьем после переписки набело и позабыты, а «некоторые листы потеряны», сообщал также П. А. Кулиш в письме А. М. Кулиш от 6 ноября 1852 года. Та же версия подтверждается и в позднейшем письме М. И. Гоголь О. С. Аксаковой от 24 апреля 1855 года: «Тяжело мне было читать продолжение „Мертвых душ“ из найденных вчерне в его шкапу».

Также и о составе новонайденных частей второго тома «Мертвых душ», несмотря на их «физическое обнаружение», ходили противоречивые слухи: называлось от трех до пяти уцелевших глав (о трех неполных черновых главах второго тома писал, как уже было сказано, Кулиш, о четырех — И.С. Аксаков). А в «Списке бумаг, оставшихся после покойного Гоголя», позднее составленном Шевыревым, речь шла уже о пяти найденных главах:

Черновые тетради 2-го тома «Мертвых Душ»: 1-я глава от 1-й до 35-й страницы, 2-я глава от 37-й до 48-й страницы, 3-я глава от 47-й страницы по 75-ю, 4-я глава от 77-й по 99-ю. Еще глава, не обозначенная нумером.

Реконструкция замысла

Несмотря на все вопросы и загадки, которые второй том «Мертвых душ» и по сей день ставит перед исследователями, имеющиеся в нашем распоряжении документы, воспоминания и мемуары современников позволяют все же до известной степени реконструировать развитие сюжета на разных этапах творческой истории.

Содержание сожженных глав поэмы, читанных в июле 1849 года в калужской гостиной А. О. Смирновой, достаточно подробно пересказал ее младший брат (по матери) Л. И. Арнольди в воспоминаниях, опубликованных под названием «Мое знакомство с Гоголем». Арнольди был в это время чиновником при калужском губернаторе Н. М. Смирнове и присутствовал на чтении двух глав, а также знал о содержании остальных со слов сестры. Сравнив главу I, вышедшую в свет после смерти Гоголя, с той, что он слышал в чтении Гоголя, Арнольди отметил, что слышанная им «начиналась иначе и вообще была лучше обработана».

О том, что уничтоженная Гоголем в составе всей рукописи глава I, наиболее тщательно им отредактированная, имела другое начало, имелись и свидетельства самой А. О. Смирновой, пересказанные П. А. Кулишом, первым биографом Гоголя:

Читатель помнит торжественный тон окончания первого тома. В таком тоне начинался, по ее словам, и второй. Слушатель строк с первых (так! — Е. Д.) был поставлен в виду обширной картины, соответствовавшей словам: «Русь! куда несешься ты? дай ответ!» и проч.; потом эта картина суживалась, суживалась и наконец входила в рамки деревни Тентетникова.

Еще одно свидетельство о содержании главы I в том виде, в котором она читалась Гоголем, принадлежит Д. А. Оболенскому, выпускнику, как и И. С. Аксаков, Училища правоведения, служившему в 1849 году в ведомстве Министерства юстиции, но часто по домашним делам бывавшему в Калуге (его отец, А. П. Оболенский, был в 1825–1831 годах гражданским губернатором Калуги). Оболенский, которому впоследствии суждено будет сыграть значительную роль в издании второго тома (о чем речь пойдет далее), тоже упоминал о большем художественном совершенстве прочитанной Гоголем в 1849 году главы I по сравнению с дошедшей до нас редакцией:

Хотя в напечатанной первой главе все описательные места прелестны, но я склонен думать, что в окончательной редакции они были еще тщательнее отделаны.

Д. А. Оболенский указал и на то, что причины выхода Тентетникова в отставку представлялись в калужской версии иными:

Рассказ о воспитании Тентетникова, сколько мне помнится, читан был Гоголем в том виде, как он напечатан в первом издании 1855 года. Причина же выхода в отставку Тентетникова была гораздо более развита, чем в тех вариантах, которые до нас дошли. Но ничего подобного на глупые анекдоты о директорской шинели и галошах и о Сидоре Андреевиче, вставленных в варианты, изданные в 1872 году, не было и быть не могло; ибо причина выхода в отставку Тентетникова имела весьма глубокое нравственное основание.

Вообще же все, кому довелось слышать чтение Гоголем первой главы в Калуге, единодушно вспоминали о мастерстве его декламации:

Помню, как он начал глухим и каким-то гробовым голосом: «Зачем же изображать бедность, да бедность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства? <…> И вот опять попали мы в глушь, опять наткнулись на закоулок». После этих слов внезапно Гоголь приподнял голову, встряхнул волосы и продолжал уже громким и торжественным голосом: «Зато какая глушь и какой закоулок!» За сим началось великолепное описание деревни Тентетникова, которое, в чтении Гоголя, выходило как будто писано в известном размере.

По свидетельству А. М. Жемчужникова, переданному в записи П. А. Кулиша, в описании усадьбы Тентетникова была фраза, отсутствующая в дошедшей до нас редакции, которую Гоголь тоже читал очень выразительно: «И при виде такой природы еще сильнее думал о комфорте скотина Чичиков!» Изложение содержания второй главы, «в которой описан весь день в генеральском доме», мы также находим в воспоминаниях Л. И. Арнольди:

Чичиков остался обедать. К столу явились, кроме Уленьки, еще два лица: англичанка, исправлявшая при ней должность гувернантки, и какой-то испанец или португалец, проживавший у Бетрищева в деревне с незапамятных времен и неизвестно для какой надобности. Первая была девица средних лет, существо бесцветное, некрасивой наружности, с большим тонким носом и необыкновенно быстрыми глазами. Она держалась прямо, молчала по целым дням и только беспрерывно вертела глазами в разные стороны с глуповопросительным взглядом. Португалец, сколько я помню, назывался Экспантон, Хситендон или что-то в этом роде; но помню твердо, что вся дворня генерала называла его просто — Эскадрон. Он тоже постоянно молчал, но после обеда должен был играть с генералом в шахматы. За обедом не произошло ничего необыкновенного. Генерал был весел и шутил с Чичиковым, который ел с большим аппетитом; Уленька была задумчива, и лицо ее оживлялось только тогда, когда упоминали о Тентетникове. После обеда генерал сел играть с испанцем в шахматы и, подвигая шашки вперед, беспрерывно повторял: «Полюби нас беленькими…». «Черненькими, ваше превосходительство», — перебивал его Чичиков. «Да, повторял генерал, полюби нас черненькими, а беленькими нас сам Господь Бог полюбит».

Все это Чичиков выдумал. Но Тентетников, влюбленный в Уленьку, разумеется, радуется предлогу и говорит, что если все это так, то он не допустит генерала до этого, а сам завтра же готов ехать, чтобы предупредить его визит. Чичиков это одобряет, и они условливаются ехать вместе на другой день к генералу Бетрищеву. Вечером того же дня Чичиков признается Тентетникову, что соврал, рассказав Бетрищеву, что будто бы Тентетников пишет историю о генералах. Тот не понимает, зачем это Чичиков выдумал, и не знает, что ему делать, если генерал заговорит с ним об этой истории. Чичиков объясняет, что и сам не знает, как это у него сорвалось с языка; но что дело уже сделано, а потому убедительно просит его, ежели он уже не намерен лгать, то чтобы ничего не говорил, а только бы не отказывался решительно от этой истории, чтоб его не скомпрометировать перед генералом. За этим следует поездка их в деревню генерала; встреча Тентетникова с Бетрищевым, с Уленькой и, наконец, обед.

Описание этого обеда, по мнению Арнольди, «было лучшее место второго тома»:

Генерал сидел посредине, по правую его руку Тентетников, по левую Чичиков, подле Чичикова Уленька, подле Тентетникова испанец, а между испанцем и Уленькой англичанка; все казались довольны и веселы. Генерал был доволен, что помирился с Тентетниковым и что мог поболтать с человеком, который пишет историю отечественных генералов; Тентетников — тем, что почти против него сидела Уленька, с которою он по временам встречался взглядами; Уленька была счастлива тем, что тот, кого она любила, опять с ними и что отец опять с ним в хороших отношениях, и наконец Чичиков был доволен своим положением примирителя в этой знатной и богатой семье.

<…> После второго блюда генерал заговорил с Тентетниковым о его сочинении и коснулся 12-го года. Чичиков струхнул и со вниманием ждал ответа. Тентетников ловковывернулся. Он отвечал, что не его дело писать историю кампании, отдельных сражений и отдельных личностей, игравших роль в этой войне, что не этими геройскими подвигами замечателен 12-й год, что много было историков этого времени и без него; но что надобно взглянуть на эту эпоху с другой стороны: важно, по его мнению, то, что весь народ встал как один человек в защиту отечества; что все расчеты, интриги и страсти умолкли на это время; важно, как все сословия соединились в одном чувстве любви к отечеству, как каждый спешил отдать последнее свое достояние и жертвовал всем для спасения общего дела; вот что важно в этой войне и вот что желал он описать в одной яркой картине, со всеми подробностями этих невидимых подвигов и высоких, но тайных жертв!

Тентетников говорил довольно долго и с увлечением, весь проникнулся в эту минуту чувством любви к России. Бетрищев слушал его с восторгом, и в первый раз такое живое, теплое слово коснулось его слуха. Слеза, как бриллиант чистейшей воды, повисла на седых усах. Генерал был прекрасен; а Уленька? Она всявпилась глазами в Тентетникова, она, казалось, ловила с жадностию каждое его слово, она, как музыкой, упивалась его речами, она любила его, она гордилась им! Испанец еще более потупился в тарелку, англичанка с глупым видом оглядывала всех, ничего не понимая. Когда Тентетников кончил, водворилась тишина, все были взволнованы… Чичиков, желая поместить и свое слово, первый прервал молчание. «Да, — сказал он, — страшные холода были в 12-м году». — «Не о холодах тут речь», — заметил генерал, взглянув на него строго. Чичиков сконфузился. Генерал протянул руку Тентетникову и дружески благодарил его; но Тентетников был совершенно счастлив тем уже, что в глазах Уленьки прочел себе одобрение. История о генералах была забыта. День прошел тихо и приятно для всех.

В следующей, третьей по счету главе:

…Уленька решилась говорить с отцом своим сериозно о Тентетникове. Перед этим решительным разговором, вечером, она ходила на могилу матери и в молитве искала подкрепления своей решимости. После молитвы вошла она к отцу в кабинет, стала перед ним на колени и просила его согласия и благословения на брак с Тентетниковым. Генерал долго колебался и наконец согласился. Был призван Тентетников, и ему объявили о согласии генерала. Это было через несколько дней после мировой. Получив согласие, Тентетников, вне себя от счастия, оставил на минуту Уленьку и выбежал в сад. Ему нужно было остаться одному, с самим собою: счастье его душило!.. Тут у Гоголя были две чудные лирические страницы. — В жаркий летний день, в самый полдень, Тентетников — в густом, тенистом саду, и кругом его мертвая, глубокая тишина. Мастерскою кистью описан был этот сад, каждая ветка на деревьях, палящий зной в воздухе, кузнечики в траве и все насекомые, и наконец все то, что чувствовал Тентетников, счастливый, любящий и взаимно любимый!

Я живо помню, — продолжал Арнольди, — что это описание было так хорошо, в нем было столько силы, колорита, поэзии, что у меня захватывало дыхание. Гоголь читал превосходно! В избытке чувств, от полноты счастья, Тентетников плакал и тут же поклялся посвятить всю свою жизнь своей невесте. В эту минуту в конце аллеи показывается Чичиков. Тентетников бросается к нему на шею и благодарит его. «Вы мой благодетель, вам обязан я моим счастием; чем могу возблагодарить вас?.. всей моей жизни мало для этого…» У Чичикова в голове тотчас блеснула своя мысль. «Я ничего для вас не сделал; это случай, — отвечал он, — я очень счастлив, но вы легко можете отблагодарить меня!» — «Чем, чем? — повторил Тентетников. — Скажите скорее, и я все сделаю».

Тут Чичиков рассказывает о своем мнимом дяде и о том, что ему необходимо хотя на бумаге иметь триста душ. «Да зачем же непременно мертвых?» — говорит Тентетников, не хорошо понявший, чего, собственно, добивается Чичиков. «Я вам на бумаге отдам все мои триста душ, и вы можете показать наше условие вашему дядюшке, а после, когда получите от него имение, мы уничтожим купчую». Чичиков остолбенел от удивления! «Как, вы не боитесь сделать это?.. вы не боитесь, что я могу вас обмануть… употребить во зло ваше доверие?» Но Тентетников не дал ему кончить. «Как? — воскликнул он, — сомневаться в вас, которому я обязан более чем жизнию!» Тут они обнялись, и дело было решено между ними.

Чичиков заснул сладко в этот вечер. На другой день в генеральском доме было совещание, как объявить родным генерала о помолвке его дочери, письменно или чрез кого-нибудь, или самим ехать. Видно, что Бетрищев очень беспокоился о том, как примут княгиня Зюзюкина и другие знатные его родные эту новость. Чичиков и тут оказался очень полезен: он предложил объехать всех родных генерала и известить о помолвке Уленьки и Тентетникова. Разумеется, он имел в виду при этом все те же мертвые души.

Версия Л. И. Арнольди того, как выглядела вторая глава, подтверждается и воспоминаниями А. О. Смирновой в записи П. А. Кулиша, в которых также фигурируют «пленный французский капитан Эскадрон», «гувернантка-англичанка» — персонажи, в сохранившейся рукописи отсутствующие, и присутствует эпизод игры в шахматы:

В нем очень многого недостает даже в тех сценах, которые остались без перерывов. Так, например, анекдот о черненьких и беленьких рассказывается генералу во время шахматной игры, в которой Чичиков овладевает совершенно благосклонностью Бетрищева.

Как писал впоследствии один из первых биографов Гоголя В. И. Шенрок, «…если бы нашлись страницы, заключавшие в себе, по свидетельству современников, превосходное описание сада Тентетникова, встречи Платонова с эмансипированной Чагриновой, португальца Экспантона, то это было бы великое приобретение, которое многое осветило бы в жизни и творчестве Гоголя за последние годы…»

А. О. Смирнова, излагая П. А. Кулишу содержание читанных ей Гоголем глав второго тома «Мертвых душ», вспомнила еще и о других эпизодах, отсутствовавших в опубликованном в 1855 году тексте.

К таким эпизодам относились:

— описание деревни Вороного-Дрянного (персонаж упоминается также в заключительной главе уцелевшей рукописи), «из которой Чичиков переезжает» к Костанжогло (Скудронжогло);

— описание имения Че (а)гранова, управляемого «молодым человеком, недавно выпущенным из университета»;

— вспыхивающая здесь любовь Платонова, «ко всему равнодушного» спутника Чичикова, который, однако, «заглядывается на портрет, а потом они встречают, у брата генерала Бетрищева, живой подлинник этого портрета, и начинается роман, из которого Чичиков, как и из всех других обстоятельств, каковы б они ни были, извлекает свои выгоды».

В «Воспоминаниях о Н. В. Гоголе» Смирнова упоминает (в одном ряду с Тентетниковым, Костанжогло, Вороным-Дрянным, Петухом) еще и «какого-то помещика, у которого было все на министерскую ногу, в чем он убивал драгоценное время для посева, жнитвы и косьбы, и все писал об агрикультуре». С бóльшими подробностями, чем в пересказе Кулишу, Смирнова описала и сцену в деревне Чаграновых, где «Платонов влюбился в портрет во весь рост» светской «петербургской львицы» и был устроен обед с роскошной сервировкой:

Стол был покрыт: хрусталь, серебро, фарфор саксонский. Бедный студент запил и тут высказал то, что тайно подрывало его энергию и жизнь. Сцена так была трагически жива, что дух занимало.

Общее же впечатление от второго тома в «калужской редакции» (Арнольди утверждал, что всего Гоголем было прочитано тогда девять глав) сводилось к тому, что все читанное <…> было несравненно выше, нежели в оставшемся брульоне. В нем очень много недостает даже в тех сценах, которые остались без перерывов. Когда слушательница спрашивала: «Неужели будут в поэме еще поразительнейшие явления?» — Гоголь отвечал: «Я очень рад, что это вам так нравится, но погодите, будут у меня еще лучшие вещи: будет у меня священник, будет откупщик, будет генерал-губернатор».

В сожженных главах второго тома получала развитие также и линия Тентетникова и Улиньки. Как рассказывал Д. А. Оболенский со слов С. П. Шевырева, «…в то время когда Тентетников, пробужденный от своей апатии влиянием Уленьки, блаженствует, будучи ее женихом, его арестовывают и отправляют в Сибирь; этот арест имеет связь с тем сочинением, которое он готовил о России, и с дружбой с недоучившимся студентом с вредным либеральным направлением. Оставляя деревню и прощаясь с крестьянами, Тентетников говорит им прощальное слово (которое, по словам Шевырева, было замечательное художественное произведение). Уленька следует за Тентетниковым в Сибирь, — там они венчаются и проч».

С «политическим» развитием сюжетной линии Тентетникова, арестованного и сосланного в Сибирь, соотносилось появление еще одного персонажа — штабс-капитана Ильина, которого упоминал и Шевырев под впечатлением от прочитанных Гоголем двух новых глав поэмы (V и VI).

В последних главах должен был фигурировать и священник — новое лицо, задуманное Гоголем, возможно, после его знакомства в 1846 году с М. А. Константиновским (о. Матфеем), «не вполне православный священник», как его определил сам о. Матфей. Остается только пожалеть, что И. С. Аксаков, не присутствовавший на чтениях в семье Аксаковых (сам он в это время находился в Ярославле — см. с. 218 наст. изд.), отговорил своих родных пересказывать ему содержание прослушанного:

Анекдотический интерес для меня, как и для вас, в произведениях Гоголя не важен. Придется рассказывать или почти ничего, или слишком много, т<о> е<сть> его же речами, из которых мудрено выкинуть слово: так каждая нота состоит в соотношении с общим аккордом.

Тайна третьего тома

О том, как мыслилось продолжение первого тома поэмы, мы имеем еще одну версию — А. М. Бухарева (архимандрита Феодора), профессора Казанской духовной академии, философа и богослова. Версия эта восходит к его разговору с Гоголем.

На вопрос, «чем именно должна кончиться эта поэма» и «оживет ли, как следует, Павел Иванович», Гоголь «как будто с радостию подтвердил, что это непременно будет и оживлению его послужит прямым участием сам Царь, и первым вздохом Чичикова для истинной прочной жизни должна кончиться поэма». Продолжая беседу, автор воспоминаний задал следующий вопрос:

«А прочие спутники Чичикова в „Мертвых душах“? <…> и они тоже воскреснут?» — «Если захотят», — ответил он с улыбкою; и потом стал говорить, как необходимо далее привести ему своих героев в столкновение с истинно хорошими людьми и проч. и проч.

Примечательность данного диалога в том, что сохранившиеся главы второго тома не содержали в себе ничего, что могло бы говорить о подобной линии развития поэмы, поскольку во втором томе Чичиков представал даже в большей степени плутом и мошенником, чем в первом.

А потому и очевидно, что, в отличие от приведенных выше мемуаров, сообщение А. М. Бухарева относилось не столько ко второму тому, сколько к его дальнейшему гипотетическому продолжению. Иначе говоря, к тому третьему.

Собственно, сам Гоголь уже на ранних стадиях работы над «Мертвыми душами» держал в уме перспективу трехчастного строения своей поэмы. Первое, весьма туманное тому подтверждение мы находим в его письме В. А. Жуковскому от 12 ноября 1836 года: «Огромно велико мое творение, и не скоро конец его…»

Более конкретно о многотомном замысле поэмы Гоголь почти в то же время пишет в М. П. Погодину: «Вещь, над которой сижу и тружусь теперь и которую долго обдумывал, и которую долго еще буду обдумывать, не похожа ни на повесть, ни на роман, длинная, длинная, в несколько томов…» (письмо от 28 ноября 1836 г.)

О возможности продолжения поэмы в трехчастной форме ее автор косвенно упоминает в письме П. А. Плетневу от 6 февраля 1842 года, говоря о тех изменениях, которые он предполагает внести в текст первого тома: «…когда сравню сию первую часть с теми, которые имеются быть впереди…»

Впрочем, когда М. П. Погодин в 1841 году анонсировал скорое завершение работы над тремя томами («Гоголь написал уже два тома своего романа „Мертвые души“. Вероятно, скоро весь роман будет кончен, и публика познакомится с ним в нынешнем году»), то Гоголь гневно опроверг эти сведения:

…никогда и никому я не говорил, сколько и что именно у меня готово, и когда, к величайшему изумлению моему, напечатано было в «Москвитянине» извещение, что два тома уже написаны, третий пишется и все сочинение выйдет в продолжение года, тогда не была даже кончена первая часть (письмо Шевыреву от 16 (28) февраля 1843 г.)

Вместе с тем намеки на то, что первый том должен иметь продолжение в виде не только второй, но и третьей части, а также прямые высказывания на этот счет мы находим уже в упоминавшемся нами ранее тексте одиннадцатой главы первого тома поэмы:

…две большие части впереди — это не безделица.

Были ли то намеки самого Гоголя в первом томе «Мертвых душ» и в его частной переписке на характер продолжения поэмы или еще какие-то нам неизвестные нам свидетельства, но очевидно, что не только второй том «Мертвых душ», о работе над которым все же имелись достоверные сведения, но также и гипотетический третий том поэмы стал предметом обсуждения современников и тем самым фактом литературной жизни.

***

После знакомства с сохранившимися главами второго тома «Мертвых душ» высказывалось также мнение, что главы третьего тома были начаты Гоголем еще при жизни и что найденная последняя глава, традиционно именуемая то пятой, то заключительной, могла относиться именно к третьему тому.

В дальнейшей рецептивной истории «Мертвых душ» представление о первоначальном трехчастном замысле поэмы получило право гражданства в основном благодаря эффектному сопоставлению замысла гоголевской поэмы с архитектоникой «Божественной поэмы» Данте.

Но для нас важно то, что мысль об ожидавшем в дальнейшем гоголевских героев «просветлении», преображении душ человеческих и наступлении Царства Божьего, о котором сохранившийся текст второго тома давал пока еще слабое представление, связывалась именно с томом третьим, условным Дантовым Раем, куда из первого и второго томов, по всей видимости, должны были попасть Чичиков, Плюшкин, Тентетников, Улинька и Хлобуев.

Читайте также

«Боже мой». Религиозность и ономастика Иосифа Бродского

Главный пацифист русской литературы. Философия ненасилия Льва Толстого

Детский взгляд, стальной ум, беззащитность и железная воля. Какой была Марина Цветаева в воспоминаниях современников?