В 20-летнюю годовщину гибели Сергея Бодрова-младшего публикуем покадровый художественный разбор культового «Брата». Почему фильм Балабанова — это по-настоящему высокое искусство, рассказывает специалист по русской литературе и автор научно-популярного канала «Интеллектуальное подполье» Дмитрий Баранов. На какие эстетические и философские традиции ориентируется фильм о 90-х? Что на самом деле означает фраза «не брат ты мне» и как она связана с «Шинелью» Гоголя? В чем гениальность «нейтральной» актерской игры Бодрова? Как организованы переклички между саундтреком и сюжетом? О чем говорят повторяющиеся мизансцены и жесты героев? Зачем и как Балабанов нарушает все жанровые каноны боевиков? Как «Брат-2» высмеивает тех, кто не понял первого фильма? И почему дилогия так полюбилась браткам и пропагандистам?

Оглавление

«Атмосферность» и проблема реализма

▸ О реализме и стилистической эклектике

▸ Актерская игра Сергея Бодрова

▸ Лейтмотив бесстрашного героя

▸ Национализм Багрова. Изменения «к лучшему»

▸ Круги насилия. Изменения «к худшему»

«Брат» и традиции романтизма начала XIX века

▸ Петербургский текст и идеализация Светы

▸ Предательство романтического идеала Багрова

▸ Деньги и сила города как соблазн

Гоголь, Достоевский и Бальзак: о возможных подтекстах фильма «Брат»

Введение

Культовый фильм Алексея Балабанова является неотъемлемой частью современной культуры. Не секрет, что 90-е годы были плохим временем для отечественной киноиндустрии, кинотеатры закрывались или использовались не по специальности, но именно фильм «Брат» действительно зацепил зрителей и стал самым популярным произведением своей эпохи. Но вот каково именно его место в культуре, до сих пор неясно.

Это кино и по сей день вызывает бурные споры — его называют то гениальным, то примитивным, то говорят о том, что он разжигает ненависть, то, наоборот, отмечают, что в нем можно найти образец нравственного поведения.

Существует просто бесчисленное количество интерпретаций этого фильма. И именно необычная рецепция «Брата» наводит на мысль о том, что перед нами произведение, заслуживающее вдумчивого осмысления.

Некоторое представление о том, как воспринимается фильм, можно получить, обратившись к отзывам зрителей на портале «Кинопоиск». Так, в 109 отзывах из 152 отмечается, что в фильме хорошо передана атмосфера эпохи, а в 96 поднимается вопрос о том, хорошим или плохим человеком является главный герой Данила Багров. Это, казалось бы, позволяет согласиться с мнением, что популярность фильма обусловлена историко-культурными факторами, что зрителям 1990-х годов важно было увидеть изображение знакомой жизни, обрести героя своей эпохи. Но нельзя сказать, что «Брат» является обычным массовым фильмом, пусть и злободневным. Если вы зададитесь целью прочитать все отзывы на любые другие боевики эпохи, вы увидите, что «Брат» очень сильно отличается от них — о нем рассуждают совершенно иначе. В связи с этим стоит посмотреть на другие темы, часто обсуждаемые в зрительских рецензиях.

Так, в 86 отзывах отмечается важная роль музыки в фильме, что странно для боевика. В 38 отзывах говорится о том, что в «Брате» содержится заявка на нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Это довольно необычно: каждый пятнадцатый зритель (10 отзывов из 152), посмотревший «боевик», отмечает архетипическую или сказочную основу фильма, а каждый шестнадцатый (9 отзывов из 152) — связь с творчеством Достоевского.

Наконец, зрители нередко обращают внимание на отдельные элементы поэтики, например, на афористичность текста (35 отзывов) или на серо-коричневую цветовую гамму (17 отзывов). Согласитесь, сложно найти по-настоящему популярный массовый фильм, который воспринимался бы подобным образом.

Представляется, что причина особой рецепции «Брата» в том, что Балабанов — режиссер авторского кино, который перед «Братом» снял фильмы по мотивам творчества Кафки («Замок», 1994) и Беккета («Счастливые дни», 1991), — создал фильм, в котором сочетаются элементы массового кино и «высокого» текста.

Установка на злободневность в «Брате» соседствует с установкой на передачу вневременного смысла, с рефлексией по поводу культуры в целом.

Перед нами классический пример разнонаправленного произведения, структура которого устроена так, чтобы каждый зритель мог воспринимать его по-своему. И мы не будем решать, кто «прав» в своем восприятии, а кто нет (подобный вопрос представляется ущербным). Отталкиваясь от реальной зрительской рецепции, мы проанализируем художественное устройство «Брата», обнаружим действительно присутствующие связи между самыми разными элементами фильма и попробуем понять, за счет каких структурных особенностей так получается, что это кино настолько по-разному воздействует на разных людей.

Статья разделена на пять частей, в каждой из которых рассматривается один из аспектов фильма.

Так, в первой части речь пойдет о том, за счет чего в «Брате» создается иллюзия реалистичности — хотя перед нами фильм с абсолютно неправдоподобным сюжетом про загадочного героя, в одиночку побеждающего группу бандитов. В частности, мы обратим внимание на то, как работает стилистическое смешение в фильме, как последовательно нарушаются хорошо знакомые любому зрителю шаблоны жанра боевика, а также поговорим о том, почему многие зрители как будто не различают Сергея Бодрова и сыгранного им героя — Данилу Багрова.

Во второй части мы начнем разговор о системе перекличек, на которых держится фильм. Речь про повторы на уровне ситуации, мизансцены, реплики и т. д. Такие повторы могут связывать сразу несколько эпизодов фильма: так возникают устойчивые лейтмотивы. Система подобных перекличек помогает понять, как строится центральный герой и почему зрители относятся к нему настолько по-разному. Кроме того, именно система проходящих через текст смысловых повторов — мотивная система — помогает обнаружить, что «Брат» — фильм, опирающийся на определенную литературную традицию.

И в третьей части мы поговорим о том, почему этот фильм действительно представляет собой нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Мы увидим, что Балабанов ориентируется на традицию так называемого петербургского текста и в целом на комплекс тем и мотивов, восходящих к романтизму начала XIX века.

Чтобы помочь зрителю воспринять фильм под нужным углом и в полной мере осознать игру с литературной традицией, Балабанов особым образом организует музыкальное сопровождение — и в четвертой части мы посмотрим на то, как это сделано. В первую очередь нас будет интересовать то, как именно песни «Наутилуса» вплетаются в повествование, как соотносятся между собой аудиальный и визуальный ряд.

Наконец, в пятой части мы продолжим разговор об игре Балабанова с литературными традициями и поговорим о возможных более конкретных подтекстах, о произведениях, которые Балабанов, вероятно, держал в голове, когда создавал «Брата» — речь в первую очередь о текстах Гоголя и — что может показаться неожиданным — Бальзака. После этого подведем итоги.

Ну, а в послесловии мы поговорим о «Брате 2» и о бытовании «Брата» в наши дни.

«Атмосферность» и проблема реализма

О реализме и стилистической эклектике

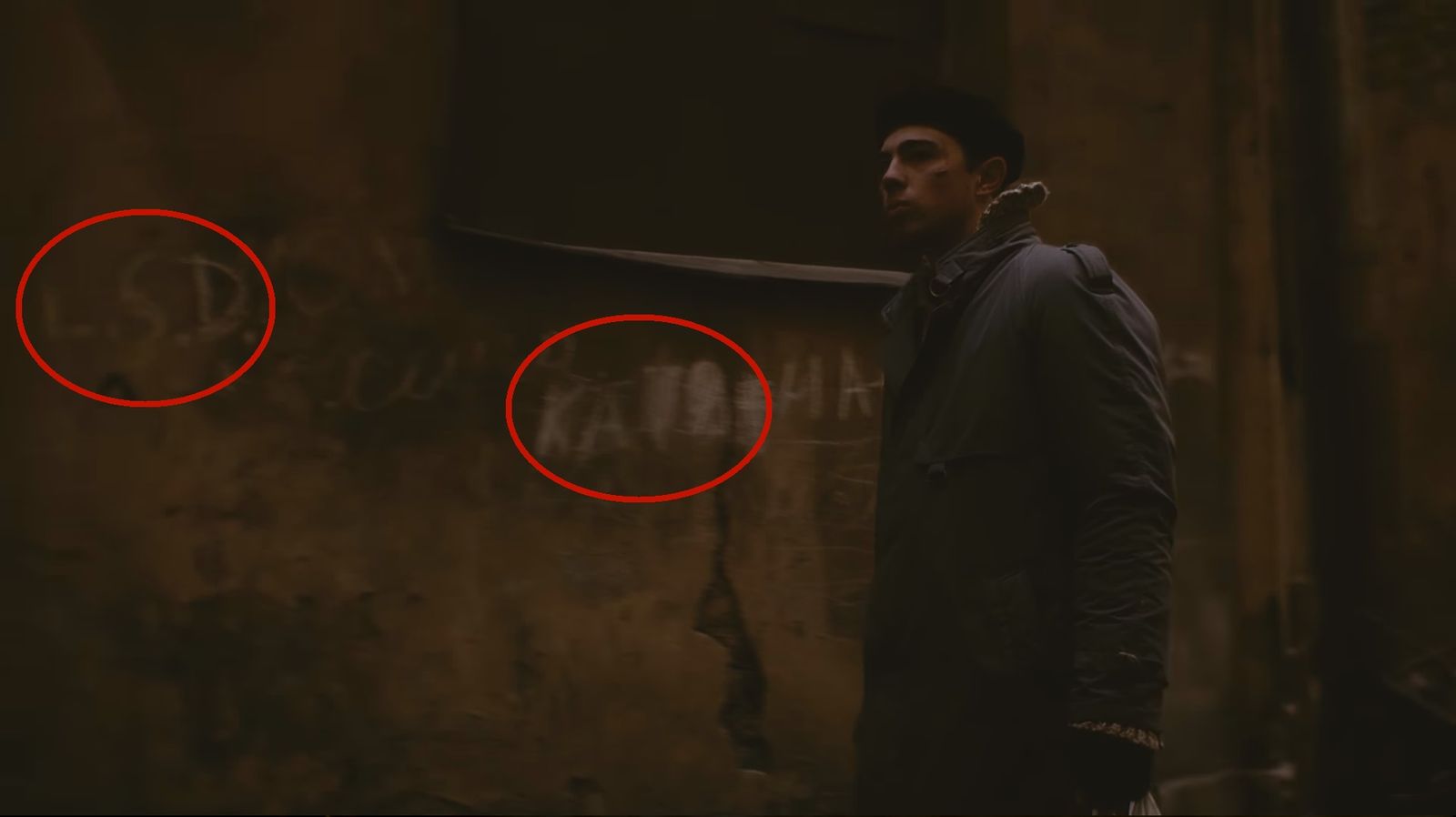

Зрители постоянно обращают внимание на насыщенность предметного мира текста. Ю. Сапрыкин, например, отмечал: «Магазины, где продают жвачку, вперемешку с компакт-дисками, бомжи у костра на кладбище, девицы в косухах на рейве, фиолетовые бандитские спортштаны — „Брата“ можно резать на кусочки для визуальной энциклопедии 90-х». И действительно, мы легко узнаем интерьеры небогатой квартиры в провинции, офис братков, недавно дорвавшихся до власти и богатства. Мы видим характерное для тех времен стилистическое смешение, где знаки советской культуры, уже вроде бы разрушенной, чередуются со знаками нового мира, с элементами западной реальности, которая проникает в жизнь. Это столкновение советского и западного мира видно как на уровне визуальном, так и на уровне коммуникации героев.

И критики сразу обратили внимание на эту эклектичность, то есть стилистическую неоднородность изображенного мира, где репродукции знаменитых изображений могут соседствовать с бытовухой, грязью, чем-то совершенно неуместным.

И понятно, что Балабанов сознательно усиливает эклектику, которая действительно характерна для 90-х годов. Он часто старается соединить в одном кадре очень разные по стилистике элементы.

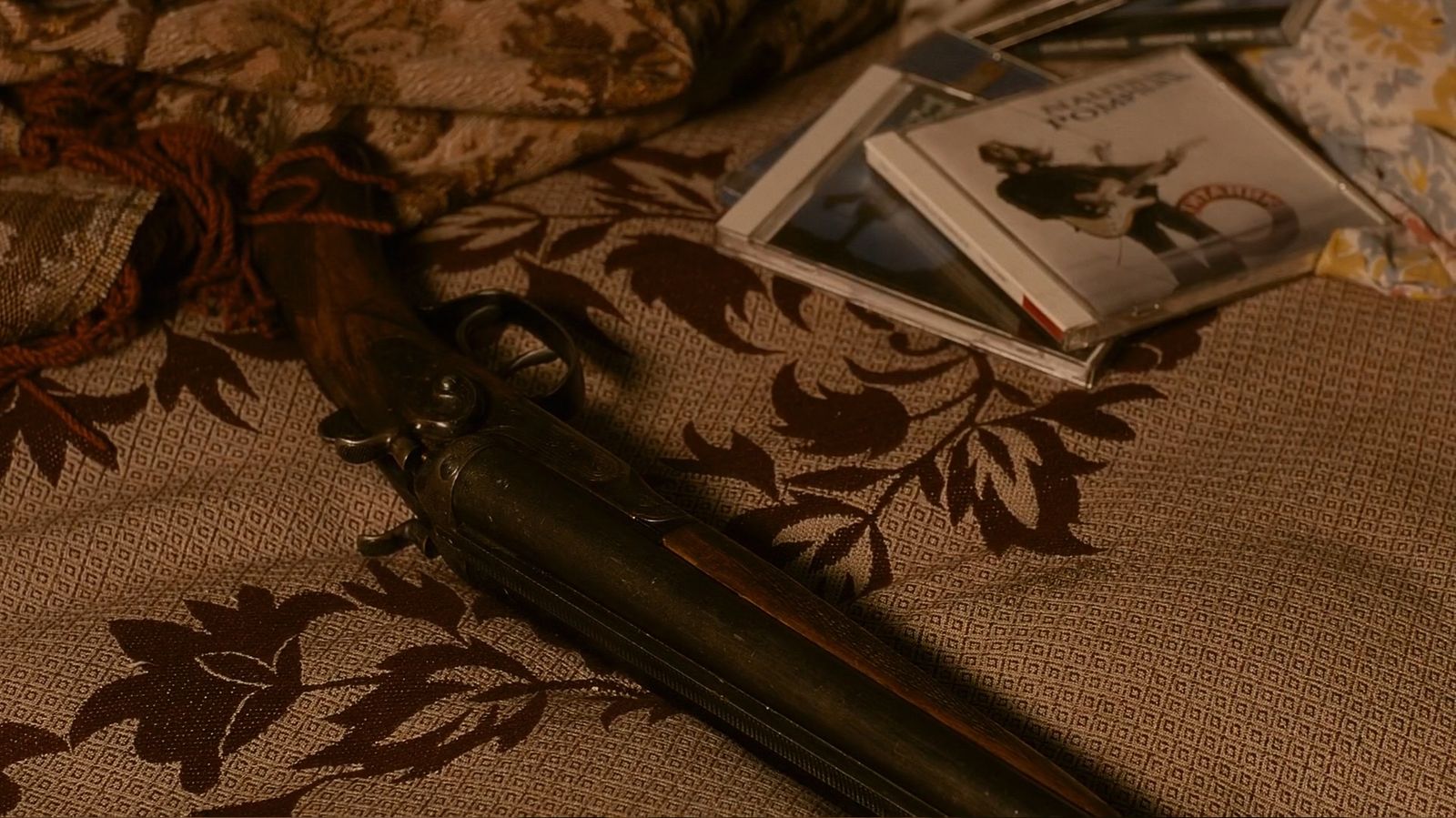

Вот квартира, в которой происходит кульминация. Репродукция на стене, эротический журнал, алкоголь и оружие на столе, богатая мебель, порнография на экране телевизора.

И словно в насмешку — на фоне этого совершенно голый дрожащий Виктор рядом с Круглым в костюме.

Но почему же Балабанову так важна эклектика? Дело не просто в том, что культура 90-х годов была именно такой и именно так ее нужно показывать. Дело в том, что подобная эклектичность способствует возникновению ощущения реалистичности происходящего. Это некий общий принцип, о котором стоит сказать подробнее. И для этого нужно хотя бы в общих чертах разобраться в том, что же такое реализм.

Наверно, у многих из нас в голове лежит школьное представление о том, что реалистический текст — это такой текст, который объективно отображает действительность, и вроде бы получается, что чем точнее текст отображает действительность, тем он более реалистичный. Вот только это совершенно не так. Представьте, что мне к голове прикрепят камеру, и она будет 24 часа подряд снимать все то, что видно с моей головы. И дальше представьте, что такой фильм пустят в кинотеатрах. Если вы на него придете, назовете ли вы такой фильм реалистическим? Вряд ли. Скорее всего, вы скажете, что перед вами какой-то авангард — по крайней мере, на практике так обычно и происходит.

Вспомним знаменитую кинокартину Энди Уорхола «Эмпайр», где камера много часов просто снимает Эмпайр стейт билдинг, и больше ничего не происходит. Никто никогда в жизни не называл этот фильм реалистичным. Наоборот, это типичный пример авангарда.

Все дело в том, что абсолютно любой текст как-то устроен. Если мы смотрим фильм — даже интервью, например — мы понимаем, что там как-то выстроен свет, как-то устроен монтаж. Если речь про литературный текст — мы понимаем, что повествователь не случайно отбирает те или иные элементы действительности — в этом есть какая-то система. Дело в том, что никакой художественный текст не может абсолютно точно отображать внешнюю реальность — да никогда и не стремится к этому. Вот взять даже этот фильм Энди Уорхола. Уже в том, что камера направлена именно на это знаменитое здание, в том, что фильм снят именно с этого ракурса и имеет именно такую продолжительность — во всем этом проявляется взгляд автора. Он выбрал именно этот фрагмент действительности, чтоб его запечатлеть, а не какой-то другой. А значит, даже здесь перед нами субъективное изображение реальности, а вовсе не объективное.

Под реализмом мы далеко не всегда понимаем точность отображения действительности. «Чувство реальности» возникает у читателя или зрителя тогда, когда произведение особым образом манипулирует восприятием реципиента.

Один из принципов создания подобной иллюзии можно сформулировать так: в тексте возникает то, что неуместно, и присутствие этого неуместного элемента не может быть сходу объяснено никакой художественной задачей — а лишь тем, что в жизни «так и бывает», и потому пришлось это изобразить. Так работает стилистическая эклектика в «Брате».

Вот — посмотрите — квартира Светы. Икона, календарь с собаками, часы с претензией, старая дверь и новый магнитофон. Дело, впрочем, не в самой обстановке, а в ситуации, в том, какие события разворачиваются сейчас в этой квартире. Главный герой победил всех врагов, стал богат, и вот он спасает возлюбленную от мужа-агрессора и надеется на то, что она бросит мужа и уедет с ним. Однако Света отказывает Даниле, и он даже не совсем понимает почему.

Перед нами трагический, напряженный момент, такой грустный главный герой — и рядом с ним веселая собака с календаря. Это выглядит абсолютно неуместно, и именно поэтому воспринимается как нечто обусловленное не пафосом этого эпизода, но как бы потребностью изобразить, что же тогда происходило на самом деле.

Или вспомним печальную сцену прощания с Кэт. Главный герой остается абсолютно один, понимает, что у него нет друзей и грустит, картинно глядя в окно. Вот только происходит все это в Макдоналдсе на фоне огромной желтой буквы «М». Все это, конечно, приводит к возникновению ощущения, что стилистическая неуместность этой буквы «М» обусловлена просто тем, что в жизни «так и было».

Я сейчас описываю интересующий меня принцип в максимально общем виде. Естественно, применительно к разным видам искусства и к разным конкретным текстам описание этого принципа можно как-то сузить, конкретизировать. Так, например, подобное явление описывала Л. Я. Гинзбург — выдающийся исследователь пушкинской эпохи, — когда говорила про реалистическую лирику. Она писала, что реализм предполагает единство изображаемой действительности и эстетическое равноправие всех ее явлений. То есть, если немного упрощать, по мысли Гинзбург, ощущение реалистичности лирики Пушкина у современников возникало благодаря органичному сочетанию привычных поэтический формул и бытовых слов. Слова, принадлежащие разным смысловым и лексическим категориям, равноправно участвовали в создании эстетического эффекта.

Вот фрагмент из пушкинского «Евгения Онегина»: «И новый он приял венец. / Он умер в час перед обедом…» — в этих строчках слова высокого стиля («приял венец»), обозначающие смерть, свободно соседствуют с совершенно бытовой подробностью («в час перед обедом»), с бытовыми словами и обозначаемыми их понятиями, которые обычно в высокой поэзии не упоминались.

Когда же мы говорим о кино, мы можем попытаться описать схожее явление словами, более привычными для киноиндустрии. Так, можно сказать, что обычно работа художника-постановщика предполагает определенную логику организации пространства в кадре. Художник все тщательно вычищает: он не просто помещает только те предметы, которые соответствуют бытовой логике или которые могли бы как-то раскрыть характер героя, — он обычно убирает все то, что не соответствует настроению кадра.

Это особенно важно для жанрового кино — ну не может в пафосный момент в кадр попасть какая-то нелепость. Балабанов же нарушает этот принцип, т. е. работа художника так хороша, что ее как бы не видно, в кадр попадает просто то, что как бы было в реальности, и Балабанов еще и акцентирует на этом внимание.

То же самое касается в целом манеры повествования. Многие зрители обращают внимание на дешевую пленку, блеклые цвета, скучные пейзажи. И действительно, сам визуальный ряд «Брата» довольно сильно отличается от того, к чему мы привыкли в обычных жанровых фильмах.

Это в чем-то напоминает плохой свет и звук в ранних «Улицах разбитых фонарей», где многие сцены были сняты как будто на любительскую камеру, что понятно в связи с бюджетом сериала, но что способствовало — вместе со многими другими факторами — ощущению реалистичности происходящего. Или можно вспомнить современные авторские фильмы, в которых по крайней мере в части эпизодов играют в как будто бы естественное освещение («Это всего лишь конец света» Ксавье Долана, «Лобстер» Йоргоса Лантимоса).

Впрочем, повторюсь, важно не столько то, что «Брат» снят на дешевую пленку, сколько то, что и на уровне визуального ряда часто можно заметить совмещение плохо сочетающихся элементов.

Вот в этом кадре неуместный яркий воздушный шар на фоне болота — это воплощение в визуальном плане того принципа, о котором я только что говорил. Впрочем, дело не только в этом. Я вот упомянул про нарушение в «Брате» каких-то привычных визуальных и повествовательных норм. Дело в том, что одно из популярных представлений о реализме, которое рассматривал Р. О. Якобсон — один из самых заметных филологов XX века, — состоит в том, что реалистичным мы считаем такой текст, который демонстрирует условность предшествующей художественной системы. И вот здесь стоит сказать о том, что в фильме «Брат» мы видим довольно любопытную жанровую игру. И эта игра демонстрирует условность того жанра, который как бы взят Балабановым за основу.

Жанровая игра

Очевидно, что я говорю про жанр боевика: перед нами рассказ о загадочном бесстрашном герое, который в одиночку побеждает банду преступников. Однако Балабанов играет с жанром, разрушает его каноны. Он нарушает многие отдельные элементы киноповествования, характерные для боевика, — как на уровне сюжета и персонажной системы, так и на уровне раскадровки, то есть построения кадра и монтажа.

Начнем с частных моментов. Например, одним из штампов боевика является использование аналитического монтажа в сцене подготовки к бою. Речь идет о фрагментах, в которых под бодрую музыку идет быстрая нарезка кадров, где сменяют друг друга, например, кадры с рукой, берущей автомат, с гранатой, привязываемой к ремню, глазами, под которыми углем проводят черные маскировочные полосы, руками, которые заряжают пистолет патронами и т. д. Этот штамп постоянно использовался в боевиках со Шварцнеггером, Сталлоне и др. — и используется до сих пор, хотя периодически пародируется.

Балабанов также дважды обращается к этому штампу — когда Данила готовится к убийству Чечена и когда он готовится к расстрелу банды Круглого, но если классический аналитический монтаж предельно динамичен, то в «Брате» отдельные кадры слишком длинны.

То же касается других визуальных штампов боевика. Так, в сцене погони камера практически не движется и в определенный момент фиксируется на месте, причем довольно долгое время в кадре нет никого из героев.

Убийство героем антагониста происходит очень быстро, нет «прощальных» реплик Данилы Багрова или главного злодея Круглого, а после выстрела не показывают ни лицо антагониста, ни реакцию главного героя.

В сцене покушения на Багрова тот стреляет в противника, находящегося как бы за спиной зрителя, но монтажная склейка, которая показала бы зрителю, попал ли герой в цель и что вообще происходит с киллером, отсутствует.

Балабанов нарушает и сюжетные нормы боевика: многие сцены не связаны с движением фабулы или раскрытием характера протагониста; в сюжет вплетается любовная линия, причем возлюбленная отказывается от Багрова, выбирая привычную жизнь.

Перед нами не боевик, но лишь игра с боевиком — нарушение жанровых канонов и рождает ощущение, что раз всё не как в кино, значит, как бы ближе к жизни.

Между тем понятно, почему Балабанов решил сыграть именно с боевиком — именно в этом жанре весьма популярны штампы, восходящие к романтической традиции: одинокий загадочный герой, противопоставленный миру, и так далее.

Актерская игра Сергея Бодрова

Когда мы говорим об ощущении реалистичности происходящего на экране, конечно же, нельзя ничего не сказать о главном герое. В нескольких десятках отзывов на Кинопоиске отмечается, что Багрова от играющего его Бодрова практически не отличить. Часто звучит мысль о том, что Бодров не умеет играть, и это к лучшему, так как ведет себя в кадре так, как вел бы в жизни.

Критики «Брата» обычно обращают внимание на то, как плохо играет Бодров, который в кадре не может выдать ни одной сильной эмоции и все время ходит с одним и тем же выражением лица.

Между тем, скорее всего, здесь мы опять сталкиваемся с сознательной установкой Балабанова. Дело в том, что в реальной жизни сильные эмоции не всегда явно выражены на лице человека. Театр в свое время приучил актеров к тому, чтобы переигрывать и изображать эмоции подчеркнуто нарочито — потому что иначе зрителям в зале было бы плохо видно и непонятно, что происходит. Кино в этом плане несколько более сдержано, и все равно оно предполагает определенное наигрывание — такова привычная система условности даже в правдоподобных драмах.

Но когда Балабанов создает героя, который в кадре практически не выражает сильных эмоций, он не просто пытается создать не такое кино, как обычно. Дело в том, что именно такая игра Бодрова приводит к тому, что восприятие той или иной сцены в большей степени зависит от стараний режиссера и в меньшей — от актера.

Вы сами понимаете, бывает, что какая-то сцена держится на выразительной игре актера, и хоть в разных ситуациях мы можем по-разному интерпретировать показанные эмоции, разброс вариантов будет не такой уж большой.

Интерпретация подобных выражений слабо зависит от контекста — и здесь, кстати, уместно вспомнить известную теорию эмоций Пола Экмана.

Если немножко упрощать, суть ее состоит в том, что так называемые базовые эмоции — вроде гнева, страха и других — физиологически и мимически проявляются одинаково у разных людей, и это не очень сильно зависит от культур, в которых эти люди выросли. У этой теории есть множество как сторонников, так и противников, но даже если допустить, что Экман прав, важно понимать, что есть разница между выражением эмоции и интерпретацией этого выражения другим человеком.

То есть, допустим, искусственный интеллект или главный герой сериала «Обмани меня» могут сходу определить, на сколько миллиметров в определенный момент сузился зрачок собеседника, и сделают исходя из этого точный вывод о его состоянии. Но обычный человек легко может обмануться и принять одну эмоцию за другую.

Так, мы легко можем счесть, что на фото справа лицо выражает страх, а вовсе не отвращение, как утверждают исследования Экмана. Да и здесь, думаю, многие засомневаются, видим ли мы злость или отвращение. Что уж говорить о случаях, когда лицо более-менее нейтрально. Тогда наше восприятие этого лица полностью зависит от того, в каком контексте, в какой ситуации мы это лицо воспринимаем.

Именно поэтому оказывается возможен знаменитый эффект Кулешова. Речь о том, что если смонтировать нейтральное выражение лица, например, с чем-то печальным, наш мозг интерпретирует это лицо как выражающее грусть:

Но если смонтировать его же с чем-то другим, то и результат нашей интерпретации будет иным:

Все зависит не от того, насколько правдиво и какую эмоцию хочет изобразить актер, а от того, в какой контекст поместит его лицо режиссер.

Именно это важно понимать, когда мы говорим о «Брате». Дело в том, что лицо Бодрова можно использовать как угодно. Возьмем кадр из сцены, где Багров обнаруживает, что на Свету напали.

Какую эмоцию испытывает герой? Да какую угодно. Может, он грустит, может, у него болит голова, может, он о чем-то задумался. Все здесь зависит от контекста, то есть от того, что сам зритель, поддавшись воздействию кино, выстроит в своей голове.

Если зритель вовлечен в фильм и вовлечен в эту сцену, он может думать сейчас о том, что у Багрова в душе происходят какие-то очень важные вещи. Он обнаружил, что его девушка избита, предположил, что это сделал ее муж, пришел в ярость… Но затем вдруг узнал, что на самом деле она избита не мужем, а бандитами, и причиной, по которой это случилось, является он сам. Если мы это понимаем, если мы готовы «вчитать» это в героя, мы увидим здесь и вину, и шок, и что угодно еще. Но если фильм в целом на нас не действует, если мы в него не вовлечены, мы просто увидим парня, который не может сыграть сильные эмоции.

В этом суть задумки Балабанова. Игра Бодрова организована так, чтобы она мало на что влияла, чтобы все зависело от режиссера, от того, как в целом устроено повествование.

Суть такой манеры игры — усиливать возникающий эффект, так что те зрители, кто в целом погружен в художественный мир, погрузятся в него еще сильнее, а те, кто остается равнодушен к фильму, тем более не поверят в реалистичность происходящего.

Именно поэтому, как я уже упоминал, те, кому фильм нравится, говорят о прекрасной игре Бодрова, а те, кому фильм не нравится, говорят, что Бодров совершенно не умеет играть.

Во многом потребность Балабанова в том, чтобы создать именно такого героя, объясняется желанием режиссера изобразить персонажа, поведение которого можно было бы интерпретировать по-разному.

Причем я сейчас говорю в том числе о каких-то бытовых, мелких моментах. Вспомним сцену, в которой Багров знакомится с Гофманом. Вроде бы он совершает хороший поступок: Багров увидел, что хулиган пристает к старику, и решил этого старика защитить.

Но с другой стороны, мы можем вспомнить, что прямо перед этим тот же хулиган пнул рюкзак героя, и кто знает, может это просто месть за этот некрасивый поступок.

Лицо Багрова, когда он смотрит, на то, как пристают к старику Гофману, такое, что мы можем «вчитать» любую интерпретацию этого эпизода.

То же самое, как мы увидим дальше, касается в целом интерпретации поведения героя. Данилу можно судить по-разному. Неслучайно многие обращали внимание на то, что значение имени «Даниил» обыгрывается в знаменитой фразе Гофмана «Бог тебе судья» (с древнееврейского «Бог мой судья / Бог есть судья»). Все зрители по-разному воспринимают Бодрова и то, что с ним происходит. Один из зрителей отмечал, что после сцены, где Багров выстрелил в ногу Михаилу Евграфовичу, он как будто не просто так моет руки в Неве, а пытается символически отмыть их от крови. Готовность увидеть в фильме нечто подобное отчасти объясняет возникающие мифологические аллюзии — скажем, в эпизоде, когда Багров преломляет хлеб, который вез брату, с бродягами на кладбище.

А можно, например, прийти к выводу, что историческая память в этом мире подчеркнуто коротка или, как отмечал один из зрителей, что расизм и война всегда взаимосвязаны, о каком бы времени речь ни шла: так, Багров, вернувшийся с войны, негативно относится к кавказцам, а вот к немцам относится нормально — в отличие от деда, у которого ближе к финалу Багров купит ружье.

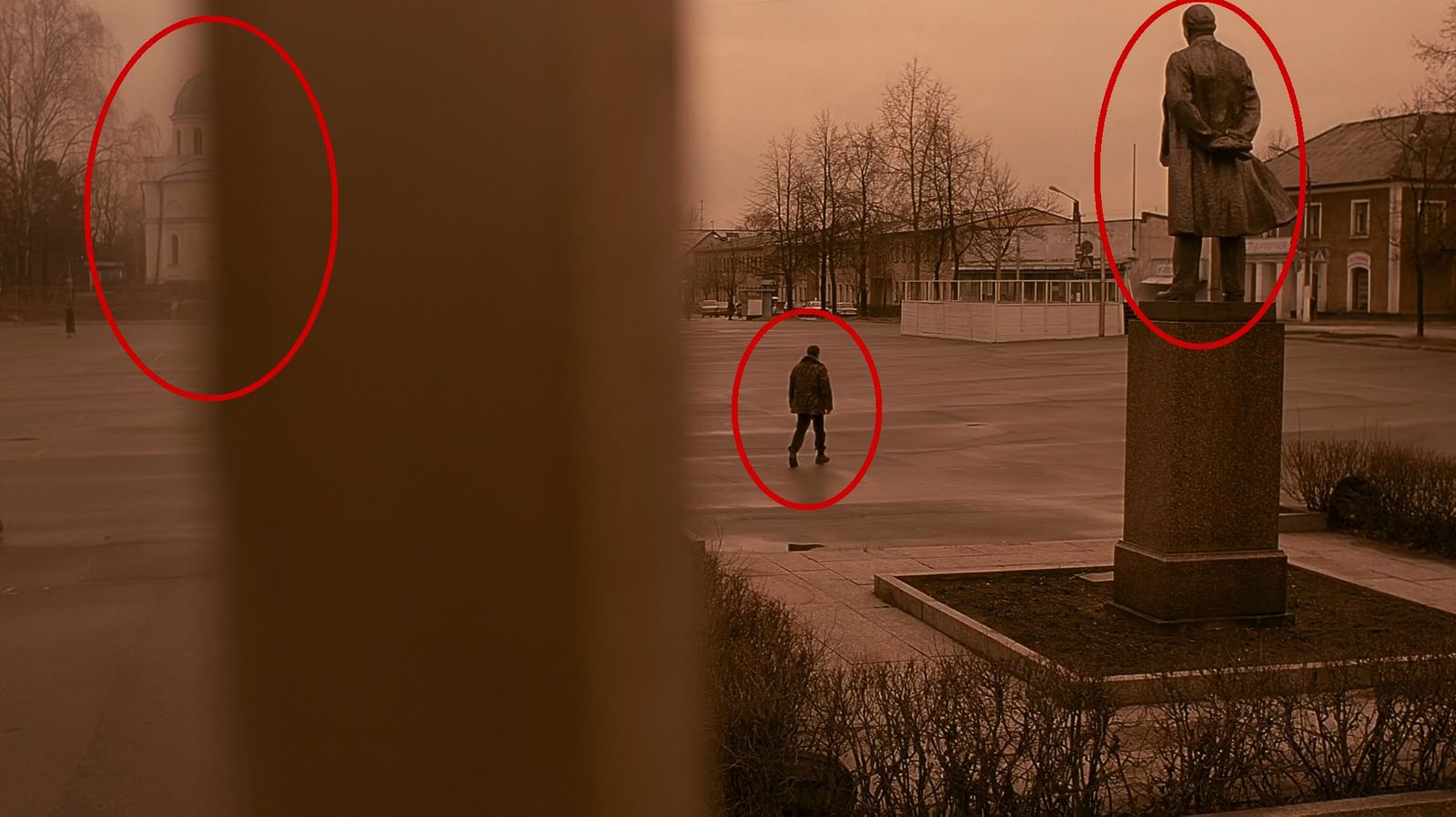

Возможно, стоит также отметить момент, когда Гофман, рассказывая о кладбище, говорит, что привел Данилу на родину немца, так как здесь лежат его предки. Эта тема родины-кладбища может легко ложиться на тему ушедшей в прошлое противоречивой страны, рудименты которой то и дело случайно бросаются в глаза — как памятник Ленину напротив церкви, на площади, по которой идет Данила в начале фильма под рассказ о смерти его отца в тюрьме.

Важно, что в реальности в Приозерске на этом месте нет здания, окно специально установили «в воздухе», потому что Балабанову нужен был именно этот вид.

Впрочем, это уже речь про ассоциативное поле, которое едва ли может быть предметом серьезного анализа — ассоциации у всех зрителей разные. А нам стоит продолжить разговор о том, что действительно есть в структуре фильма — о системе проходящих через фильм повторов, благодаря которым фильм Балабанова становится не просто боевиком, но превращается в произведение высокого искусства, которое воздействует на зрителя не только и не столько эмоционально, сколько интеллектуально.

Мотивная система фильма

Лейтмотив бесстрашного героя

Так, в «Брате» некоторые повторы, казалось бы, призваны подчеркнуть, что Данила Багров — типичный (на первый взгляд) герой боевика. Например, сцена, в которой он изготавливает оружие, когда готовится к покушению на рынке, по смыслу и монтажу составляет параллель к сцене подготовки к штурму квартиры брата. Как мы уже отмечали, подобные сцены, пусть и более динамичные, являются штампом голливудского боевика.

На формирование образа героя боевика работают и сходные между собой реплики, объединенные темой выполнения Багровым данного слова — например, обращения к бандиту («Я слово свое держу. Кто брата тронет, завалю»), обращение к режиссеру Степе перед разборками с убийцами («Тебя здесь пальцем никто не тронет, я те отвечаю») и после спасения того от убийц («Тихо, мы ж договаривались, всё»).

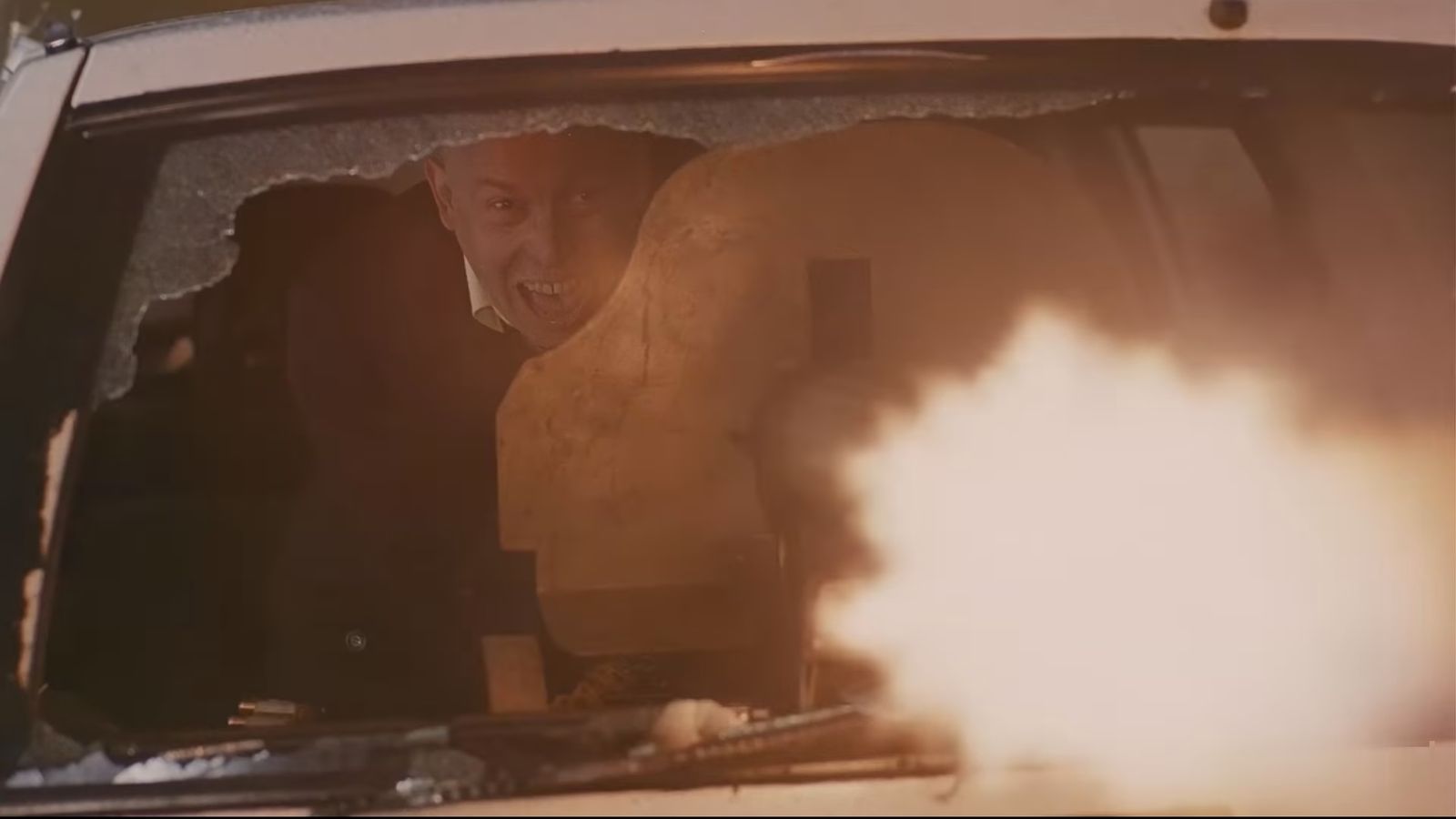

В традиционном боевике важную роль играет тема бесстрашия главного героя. В сценах с Нервным бандитом и его товарищем неоднократно подчеркивается контраст между совершенно спокойным героем и его подельниками, один из которых постоянно стучит пальцами по рулю, другой — по пистолету. Апогея мотив бесстрашия достигает в развязке, когда Данила Багров уничтожает банду Круглого.

Он расстреливает лежачих, при этом ему приходится перезарядить ружье, но бандиты так испуганы, что даже не пытаются воспользоваться заминкой. Сам же герой после этого, обнимая брата, вспоминает, как в детстве испугался сома — тем очевиднее, что в самом фильме он не подвержен страху.

Тема страха важна не только в связи с тем, что герой боевика традиционно бесстрашен. Данила Багров — тот, кого боятся, и не только бандиты. В начале фильма герой сидит рядом с избитым им охранником. Они ведут неловкий диалог, охранник отвечает с неохотой. Схожую ситуацию мы видим во время разговора Багрова с режиссером Степой, который случайно чуть не стал жертвой бандитов во главе с Багровым. Данила снова слева, его собеседник — справа; Степа отвечает на вопросы односложно. Две сцены перекликаются и за счет одного и того же жеста — Багров пальцем правой руки дотрагивается до губы.

Тема неловких разговоров получает кульминационное развитие во время разговора со Светой, когда Данила вдруг выясняет, что Свету избил не ее муж, а бандиты, которые искали героя. Мы видим ту же мизансцену, схожий жест Багрова, только теперь уже Света пытается завязать разговор, а герой не может его поддержать.

Невозможность нормальной коммуникации подчеркивается и другими повторами. Данила просит спасенного им Степу помочь спрятать трупы на кладбище. После этого Багров представляет Гофману Степу как своего друга, однако тот боится и хочет поскорее уйти. Реплики Степы «Ну, я поеду?» и «Ну, я пойду?» перекликаются с репликой Кэт во время последней встречи с Багровым. Кэт никак не реагирует на то, что герой уезжает, но когда тот дарит ей большую сумму денег, она спешит оставить Данилу: «Ну, я пошла?»

У Багрова нет друзей (кроме разве что немца Гофмана). После того как Данила спасает брата, он обнимает Виктора, пытается успокоить, завести беседу — однако перед нами очередной коммуникативный провал, ведь родной брат Багрова трясется от страха перед героем. Данила похож на героя боевика, но последствия его поступков не такие, какими были бы в боевике.

Показателен переход, когда кадр с избитой Светой сменяется кадром с избитым Виктором — близкие Багрова страдают, он не всегда может их защитить.

Действия Данилы не приносят ему счастья. Многие поступки Багрова неоднозначны, и сам он, легко идущий на насилие, вызывает страх в том числе у близких людей. Конечно, большинство зрителей воспринимает Багрова как положительного героя или неоднозначного, но в целом скорее положительного (67 отзывов из 96, где вообще дается оценка герою). Но есть и те, кто видят в Багрове скорее героя отрицательного (12 отзывов). В целом же неоднозначность Багрова отмечается в 34 отзывах. Балабанов сознательно создает героя, которого можно воспринимать по-разному.

И важную роль играет то, что Багров меняется по ходу фильма.

Национализм Багрова. Изменения «к лучшему»

Некоторые изменения в русле привычной русской литературной традиции логично воспринимать как изменения «к лучшему». Так, важной чертой Багрова, которая бросается в глаза в начале фильма, является его национализм. Герой вернулся с войны с представлением о превосходстве русской нации. Вспомним знаменитый диалог:

— Скоро всей вашей Америке кирдык! Мы вам всем козью рожу-то устроим. Понял?

— Че ты к нему пристал? Он француз вообще. Пошли…

— Какая разница?..

Именно на извращенном патриотизме Данилы играет Виктор, чтобы втянуть брата в преступные дела. Он говорит о том, что криминальный авторитет Чечен «русских душит», и ставит Данилу перед радикальным выбором: «Либо они, либо мы».

Но напоминаний о национализме героя по ходу развития сюжета становится все меньше. А. В. Долин отмечал, что знаменитые скандальные слова «не брат ты мне, гнида черножопая», которые Багров говорит утрированным кавказцам в трамвае, затем появляются в реплике, обращенной к русскому — к пьющему мужу Светы, избивающему жену:

— Ну что, брат, как будем бабу-то делить?

— Не брат ты мне.

Так же и фраза «А то я евреев как-то… не очень» трансформируется во фразу, обращенную к Степе: «А я вообще-то режиссеров не очень люблю». Любопытно наблюдение одной из зрительниц, что хоть герой и говорит, что режиссеров «не очень любит», режиссера спас, так что можно предположить, что и еврея спас бы, если бы пришлось. По Долину, очевидно, что Багров руководствуется отнюдь не националистскими идеями как таковыми, он просто «готов грудью встать на защиту своих и отталкивает чужих».

Ущербность шовинистических взглядов, которые вербализует герой, подчеркивается самой структурой балабановского художественного мира, где не любящий евреев Багров носит еврейское имя Даниил, а его брату-националисту дана кличка Татарин.

Многие критики и зрители обращали внимание на то, что носителем точки зрения, наиболее близкой к авторской, является немец Гофман — персонаж, который говорит о том, что живет, чтоб опровергнуть поговорку «что русскому хорошо, то немцу — смерть». Гофман, становясь другом Багрова, оказывает влияние на него (ср. «Хороший ты мужик, немец!»), и после речи Виктора о том, что на рынке будут только русские торговать, Данила задает вопрос: «А немцы»? Виктор в этом эпизоде не понимает Данилу — так раньше сам Данила не мог объяснить, почему он не любит евреев. В фильме подчеркивается абсурдность националистских идей, навязанных герою, — идей, от которых он, судя по всему, постепенно отходит — за последние сорок минут фильма тема национализма Багрова не поднимается.

Круги насилия. Изменения «к худшему»

Нельзя не отметить и негативные изменения, происходящие с героем. По ходу фильма все чаще возникают сцены насилия, связанные с Данилой и его поступками (и их последствиями). Драка с охранниками на съемках клипа — избиение бандита на рынке — убийство криминального авторитета Чечена и почти сразу — одного из бандитов Круглого — избиение Данилой мужа его возлюбленной Светы — убийство двух преступников, которые как раз перед этим убили двух человек и собирались убить третьего — изнасилование бандитами Светы — убийство Данилой покушавшегося на него киллера — расстрел банды Круглого — выстрел мужу Светы в ногу.

Насилие в фильме порождает большее насилие: в первый раз встретив Михаила Евграфовича — мужа Светы — Данила бьет его (защищаясь) и приказывает никогда не появляться в квартире, но Светин муж не слушается, позже бьет жену в том числе за то, что та связалась с Багровым; увидев избиение своими глазами, Данила уже стреляет в противника.

На то, что готовность главного героя к насилию не приводит ни к чему хорошему, указывает мотив загадочного прошлого Данилы. Разговор о его прошлом заходит шесть раз — это самый частотный повтор в фильме. В первый раз, впрочем, Данила на допросе в милиции уклоняется от ответа на вопрос, где служил. Позже пять раз отмечается, что Багров якобы не участвовал в реальных военных действиях. Сначала мы слышим смущенные ответы самого Данилы на вопросы Виктора и Светы («В штабе там отсиделся. Писарем»; «— Ты где служил? — В штабе»). В четвертый раз упоминание о прошлом героя помещается в уста Круглого, изумляющегося «подвигам» Данилы: «В штабе, говоришь, служил? Писарем? Сначала Шишу. Потом двое пропали. А теперь Крота завалил». Перед нами штамп боевика: антагонист осознает, что герой оказался не так прост, как казалось.

Но вот следующее упоминание о прошлом героя не вписывается в жанровый канон. После победы над злодеями герой возвращается к возлюбленной, чтоб увезти ее с собой. Он спасает ее от побоев мужа — как всегда, с помощью насилия. Однако Света отказывает Даниле, бросаясь к раненому мужу: «Давай, стреляй, ты ж у нас крутой! Что тебе стоит человека убить, писарь?» Фраза, подчеркивавшая «героический» характер Данилы, теперь указывает на то, что именно насилие, которое сближает Данилу с героем боевика, приводит к его одиночеству, к невозможности наладить коммуникацию с другими людьми.

В конце фильма, уезжая в Москву, Багров снова отвечает на вопрос о том, где служил: «Да в штабе там писарем просидел…» Герой как будто не изменился или, точнее, не понимает, что изменился. Хотя все в финале указывает на перемены: от поменявшейся погоды — пришла зима, на чем акцентируется внимание как визуально (долгие кадры со снежными пейзажами), так и вербально («Эко навалило!» — до очередных перекличек. Так, в начале фильма герой на допросе в милиции угрюмо говорил: «Дембель не отгулял еще». В финале он произносит ту же фразу, но уже радостным голосом. Долгий кадр, в котором видна дорога (камера закреплена у лобового стекла грузовика), перекликается со схожим кадром в середине фильма (там камера закреплена у лобового стекла трамвая, которым управляла Света).

Только в сцене со Светой рельсы трамвая, идущие прямо, символично вели к поджидающему ее бандиту, а в финале фильма заснеженная дорога заворачивает влево — неизвестно куда.

Несмотря на некоторое постоянство в поведении Данилы, что-то важное с ним произошло. Чтобы понять логику этих изменений, нужно обратить внимание на литературные традиции, к которым обращается Балабанов. Указание на них содержится в имени одного из важнейших персонажей — немца Гофмана, который рассказывает Багрову о том, что город — страшная сила.

Именно с интертекстуальностью фильма, с его опорой на литературные традиции XIX века связаны некоторые проходящие через фильм повторы, которые мы рассмотрим в следующей части. По-настоящему классическим произведением «Брата» во многом делает то, что Балабанов опирается на традицию петербургского текста и — шире — романтизма, и за счет этого история, казалось бы, привязанная к конкретной социально-исторической ситуации, становится как бы вневременной.

«Брат» и традиции романтизма начала XIX века

Петербургский текст и идеализация Светы

Критики и исследователи уже обращали внимание на особую роль Петербурга в фильме «Брат» и в редких случаях даже отмечали, что Балабанов обращается к традиции петербургского текста. Стоит вкратце пояснить, что это значит. Дело в том, что в XVIII веке складывается определенный миф о Петре. Этот миф имеет две составляющие. С одной стороны, возникает представление о Петре как о небывалом владыке, царе-завоевателе, а главное, как о помазаннике божьем. С другой стороны, возникает представление о Петре как об Антихристе. Он нарушил привычный уклад, из-за него многим людям пришлось в корне изменить свою жизнь или даже умереть.

Вот это амбивалентное представление о Петре в свое время было перенесено на главное петровское детище — Санкт-Петербург. В сознании человека XVIII века, с одной стороны, это блистательная столица, окно в Европу. Петр победил природу, чтобы основать этот город. С другой стороны, Петербург — это город на костях. Очень многие люди умерли в процессе строительства. И в начале XIX века возникает литературная традиция, в которой оба аспекта этого мифа оказываются отражены.

Произведение, вписывающееся в традицию петербургского текста, воплощает петербургский миф и строится на системе оппозиций между высоким и низким, блистательным и страшным, божественным и дьявольским.

Все мы со школы, наверное, помним знаменитую поэму Пушкина «Медный всадник», в которой воплощается петербургский миф. Там во вступлении Петербург представлен как блистательная столица, но в основной части выясняется, что за этим прекрасным фасадом скрывается страшная реальность: это место враждебное по отношению к обычному человеку, который оказывается случайной игрушкой больших сил — Петра и стихии.

Традиция оказывается весьма востребованной в XIX веке. Вспомним, например, «Петербургские повести» Гоголя, «Преступление и наказание» Достоевского. Везде здесь мы видим, что за блестящим фасадом оказывается страшная действительность. Эта традиция живет и в текстах XX века («Петербург» Андрея Белого или «Пушкинский дом» Битова).

Именно к этой традиции обращается и Балабанов.

Так, например, Закураева — одна из исследовательниц творчества Балабанова — отмечала, что город показан непарадным (и неслучайно петербургские достопримечательности в фильме показываются лишь с изнаночной стороны), при этом город отчетливо мифологизирован и враждебен по отношению к главному герою. Показателен вывод исследовательницы: «Город был предельно мистифицирован за счет хаоса и зла, занявших пустые ценностные ориентиры после падения старых идеологических рамок».

И действительно, когда Виктор настаивает, что Данила приехал не в Ленинград, а именно в Петербург, это на самом деле подчеркивает культурную традицию, на которую ориентируется Балабанов. У режиссера традиция петербургского текста предстает лишь одним из вариантов воплощения традиции романтизма в целом. Это естественно, ведь петербургский текст, наверное, невозможно себе представить в отрыве от романтической традиции — мы хорошо помним это еще со школы хотя бы по Гоголю, — но Балабанов через призму классической литературы смотрит на новую эпоху.

Черты «романтичности» не могут не броситься в глаза. Так, то и дело возникает тема столкновения идеала и реальности: начиная с идеального в глазах матери Багровых сына Витеньки, который на самом деле является киллером, заканчивая теми чувствами, которые испытывает Данила к вагоновожатой с говорящим для того, кто знаком с романтической традицией, именем Светлана (вспомним хотя бы «Светлану» Жуковского). Постоянно подчеркивается разница между реальной Светой и тем, как ее пытается воспринимать герой. Багров является фанатом группы «Наутилус Помпилиус» и хочет поверить, что Света разделяет его интересы, но это не так. Когда они лежат в постели и герой рассказывает ей про плеер, Света с улыбкой кивает, и это нравится герою. Однако в следующий момент он просит ее дать телефон, и выясняется, что она, сидящая в наушниках, не слышит Данилу, а кивала просто так.

Очевидна разница между поведением героев на концерте «Наутилуса». Даниле все нравится, он улыбается, подпевает, а Света чувствует себя не в своей тарелке в толпе и чуть не плачет. В сцене, где радостный герой ставит новую видеокассету, отчетливо видно, что Свете не нравится музыка, но девушка улыбается, когда видит, что на нее смотрит Данила, при этом с готовностью бросается к телефону, когда тот звонит.

Очевидно, что герой влюблен не в реальную Свету, но в образ, который выстроил в своем сознании —романтический штамп, неоднократно встречающийся в русской традиции, например в поэзии Лермонтова.

Лишь в финале, уже после того, как Света прогнала Данилу, сказав, что не любит, показано, как она, отвернувшись к стене от мужа с собутыльником, пытается сдержать рыдания, видимо, переживая из-за своего выбора, тоскуя по несбыточному — так она наконец становится похожа на романтическую героиню, страдающую от разлада действительности и идеала.

Предательство романтического идеала Багрова

Столкновение идеала и реальности проявляется и иначе, и вовсе не идеализация героини играет главную роль в фильме. С гофмановским романтизмом связан следующий сюжетный инвариант: у героя есть романтический идеал, но он встречается с каким-то соблазном, не выдерживает искушения и предает идеал (возможно, меняет один романтический идеал на другой), а за это «расплачивается» сумасшествием и/или смертью.

Скажем, в одном только рассказе Гофмана «Фалунские рудники» мы сталкиваемся с подобным сюжетным ходом трижды: главному герою Элису была близка романтика моря, но он соблазняется работой в рудниках Фалуна; там он становится прекрасным рудокопом, однако он влюбляется в девушку Уллу и работает не для души, а чтобы накопить на свадьбу — это сердит духа рудников Торберна, чуть не сводящего героя с ума и заставляющего влюбиться в загадочную хозяйку горы; в день бракосочетания с Уллой Элис окончательно сходит с ума и сбегает за сверкающим альмандином в самый глубокий рудник, где умирает во время обвала.

Травестированный вариант такого сюжета может быть обнаружен в гоголевской «Шинели» — казалось бы, социально ориентированном тексте. У Башмачкина есть романтический идеал — мир переписывания. Героя начинает «соблазнять» новый романтический идеал — появляется «вечная идея будущей шинели». Под влиянием новой мечты герой меняется. Башмачкин предает идеал переписывания. В результате герой лишается всего, повреждается в рассудке и умирает. В более явном виде тот же сюжетный инвариант реализуется, например, в «Портрете», где Чартков, погнавшись за деньгами, теряет талант, из-за этого сходит с ума и умирает.

Описанная выше сюжетная структура используется и Балабановым. Главным романтическим идеалом Данилы Багрова является музыка. Герой не выдерживает искушения деньгами, властью и силой (что также очень характерно для романтической традиции) и за это расплачивается разрывом отношений с близкими людьми, одиночеством.

Главным искусителем Данилы является его доппельгангер — брат Виктор, в которого герой постепенно превращается. Описанная сюжетная структура формируется благодаря разветвленной мотивной системе.

Багров заинтересовывается группой «Наутилус Помпилиус» сразу по возвращении из армии, после того как в начале фильма он попадает на съемки клипа на песню «Крылья». Сюжет песни — символическая потеря крыльев, потеря идеальности. По ходу фильма Данила неоднократно пытается приобрести альбом, названный по этой песне, однако это ему так и не удается. Так заявленная в тексте песни тема реализована в фильме на уровне сюжета: герой, становящийся все менее положительным, никак не может найти «Крылья».

В первый раз герой спрашивает альбом в магазине родного города, но продавщица — из-за внешнего вида Данилы — реагирует агрессивно и незаслуженно прогоняет его. Во второй раз герой спрашивает альбом уже в Петербурге в магазине «Рок-остров». Выясняется, что альбома нет, так как его очень быстро разбирают. Герою предлагают купить другие альбомы «Наутилуса», но он не может себе этого позволить. Так подготавливается последующее искушение: герою нужны деньги на музыку, на искусство.

Тусовщица Кэт говорит Даниле: «Плеер такой реальный, а одет как обсос». Это важная характеристика: Багров, будучи романтическим героем, в первую очередь тратится на музыку, а не на внешний вид. Брат Данилы Виктор, когда дает ему деньги, как и Кэт, обращает внимание на внешность героя: «Вот тебе на первое время. Оденься поприличнее». Получив первые деньги, Данила сначала идет за альбомом «Крылья»: повторяется ситуация поиска, альбома снова нет, однако теперь герой покупает «что есть». Но сразу после этого он отправляется за новой одеждой. Также и после ранения Данила сразу идет в музыкальный магазин, однако он, уже совершивший убийство Чечена, теперь даже не спрашивает «Крылья», берет другие альбомы, а затем идет в парикмахерскую и бреется. Теперь Багров заботится о внешнем виде — о том, на что обращают внимание Виктор и Кэт, давно живущие в Петербурге. Как я уже отметил, Данила так и не обретает «Крылья». И ни одна из песен этого альбома, кроме самой песни «Крылья», в фильме не звучит.

Музыка спасает Данилу во время покушения: пуля попадает в плеер, разбивая его. Но перед нами не только чудесное спасение героя — в то же время это и символическая смерть музыки.

Возможно, недаром в следующей же сцене — в разговоре с избитой Светой — впервые появляется намек на некое напряжение в связи с музыкой как с идеалом Данилы.

Багров еще включит пластинку «Наутилуса», готовясь к штурму квартиры брата, но неслучайно камера сконцентрируется на лежащих рядом альбомах и ружье — идеал музыки искажается, соединяясь с темой насилия. Заканчивая дела в городе, Багров хочет найти Кэт и ищет ее на обычном месте, при этом рок-магазин виден в кадре, но Багров туда уже не заходит. В самом финале Багров, уезжая из города, просит у шофера разрешения включить музыку, упоминая, что «что-то давно ничего не слышал» — и именно в этот момент он случайно роняет спрятанный под полой обрез. Герой уходит от своего романтического идеала. Как уже было сказано, во многом это связано с тем, что брат Виктор соблазняет Данилу силой и деньгами.

Виктор как злой двойник

Когда Данила в первый раз встречает брата — на второй день пребывания в Петербурге — Виктор наставляет на него пистолет.

В центре кадра находится зеркало в полный рост, в котором отражается сначала Данила, а потом рука «подловившего» его Виктора. Зеркало — уже другое — долго находится в кадре и во время их разговора — когда Виктор говорит о «делах», которые его ждут, и достает деньги, чтоб дать брату. Кстати, многие зрители отмечают знаменитый свитер крупной вязки Данилы — важно, что в первую встречу с братом Виктор также надевает свитер крупной вязки.

Во время происходящего в машине разговора об убийстве Чечена глаза Виктора постоянно видны в зеркале заднего вида. Тема зеркальности не случайно возникает в связи с двойниками Данилой и Виктором — здесь снова угадывается традиция, восходящая к романтизму.

Тема «зеркальности» дает о себе знать и на уровне композиции фильма. В начале первого разговора с братом Виктор произносит: «Ну, здравствуй, брат» и вскоре после этого дает Даниле деньги. После убийства Чечена, оправившись от ранения, Данила звонит Виктору и начинает разговор его же фразой: «Ну, здравствуй, брат», а затем произносит: «Денег дай мне». Данила говорит, что пойдет на концерт, и потому забежит к брату лишь на следующий день — то есть теперь уже Виктору приходится сутки ждать Данилу.

Кстати, вскользь отмечу: показательно, что герой Сухорукова в титрах именуется не «Виктор», а «брат Данилы». Виктор важен не сам по себе, и не случайно его имя, в отличие от имени главного героя, не работает как говорящее — точнее, наоборот, подчеркивается, что Виктор (от лат. Victor — ‘победитель’) «проигрывает».

Виктор важен именно как двойник Данилы — тот, с кем герой поменяется местами.

«Превращение» в Виктора очевидно в финале, когда Данила спасает брата, расправляясь с бандитами. Виктор из уверенного в себе киллера превращается в обычного испуганного человека. Трансформация подчеркивается за счет изменения голоса героя — в прямом смысле слова. Большую часть фильма героя В. Сухорукова озвучивает А. Полуян, и лишь в финальных репликах звучит «настоящий» (в логике фильма — искренний) голос Сухорукова. Уверенный в себе Данила говорит брату: «А ты домой езжай, к маме» — и советует устроиться работать в милицию. Так Виктор меняется местами с Данилой, которому мать в начале фильма наказала найти брата в Петербурге (и, по сути, стать «большим» человеком, как брат) и которого одноклассник отца дядя Коля звал устроиться в милицию. В начале фильма «Брат 2» воспроизводится одна из начальных сцен первого фильма, где мать Багрова ругает одного сына и восхищается другим, но братья поменялись местами.

Деньги и сила города как соблазн

Данила после спасения брата спрашивает, где деньги. Он — герой, расправившийся с теми, кто причинил зло ему, его брату и девушке — стал богат. Однако в фильме подчеркивается, что деньги не приносят счастья Даниле, для которого музыка перестала быть самым важным. Когда он приходит за Светой, он говорит: «Я за тобой. У меня деньги есть» — как будто это главная ценность, и это должно убедить женщину. Но она отказывает герою, ее пугает тот, в кого он превратился.

Лучший друг Данилы — немец Гофман, который принимал от героя продукты и тратил свои деньги, чтоб помочь раненому Багрову, — от денег, полученных кровавым путем, тоже отказывается. Причем Данила не может понять такого поведения, так как сам не осознает изменений, которые с ним произошли: «Ты че? Возьми. Здесь много». Немец отвечает поговоркой «Что русскому хорошо, то немцу — смерть». Так акцентируется внимание на неудаче, которая постигла не только Данилу, но и Гофмана, желавшего уберечь друга: Гофман жил, чтобы опровергнуть эту поговорку, но в итоге сам пользуется ей.

Как я уже отмечал, вначале деньги были нужны герою на музыку, но также тратились и на то, чтобы привести в порядок свою внешность.

Когда у героя появляется по-настоящему много денег, он не знает, что с ними делать. Ничего хорошего с их помощью совершить не получается. Остается только выбросить в никуда.

Так, деньги у героя принимает собутыльник раненого Михаила Евграфовича (выклянчивает их «на лечение», чтоб потом пропить). Деньги Данила отдает Кэт — героине, поглощенной страшным городом, реагирующей на все отстраненно-равнодушно, и лишь на деньги — восторженно. У тусовщицы Кэт нет будущего, и деньги не пойдут ей во благо. Кэт безразлична музыка, что подчеркивается в фильме («— Тебе ж такая музыка не нравится?.. — Тусовка…»), но в конце Данила говорит, что дает ей деньги, чтоб та сходила на Пенкина. Пенкин здесь выступает как знак искаженного музыкального идеала — это музыка, столь же далекая от нравившегося Даниле «Наутилуса», как и музыка в клубе.

Мотив силы и власти не менее важен, чем мотив денег, искушающих героя. Этот мотив и позволяет соединить тематические комплексы, восходящие к романтизму в целом, и конкретно традицию петербургского текста. В начале фильма Гофман произносит знаменитую фразу: «Город — страшная сила. А чем больше город, тем он сильнее». Тема большого сильного города вскоре всплывает в речи Виктора: «В Москву ехать надо. В Москве вся сила». Гофман добавлял, характеризуя город: «Он засасывает. Только сильный может выкарабкаться. Да и то…»

Благодаря шаблонам жанра боевика складывается определенная схема ожидания: главный герой окажется тем, кто городу «не по зубам». Но ожидания нарушаются.

Когда Багров, победивший бандитов и заполучивший деньги, но потерявший любовь девушки и отправивший брата к матери, говорит Гофману, что в городе все оказались слабыми, немец отвечает: «Город — это злая сила. Сильный приезжает, становится слабым. Город забирает силу. Вот и ты пропал».

«Сила», которую приобретает не боящийся насилия герой боевика, оборачивается «слабостью» в системе Гофмана, не только транслирующего авторскую позицию, но и указывающего на то, в какой литературной традиции нужно воспринимать происходящее. Вспоминаются строчки песни «Крылья», открывающей фильм: «Теперь у нас есть дела, / доказывать, что сильный жрет слабых, / доказывать что сажа бела. / Мы все потеряли что-то / на этой безумной войне. / Кстати, где твои крылья, / которые нравились мне?»

Важен последний кадр с немцем. Гофман долго смотрит не вслед Даниле, а на пустое место там, где тот только что сидел.

Данила теряет себя, свою индивидуальность — так гоголевский Башмачкин растворялся в городе, превращаясь в элемент петербургского мифа. Впрочем, Багров не вовсе пропадает: он, изменившись, исчезает из Петербурга, но движется дальше, в сторону еще более «злого», «страшного», «сильного» города. Данила отправляется в Москву, выполняя мечту своего брата — во многом превращаясь в него.

Так сюжет боевика оборачивается сюжетом о романтическом герое, который, попадая в морочащее его пространство страшного города, предает свой идеал и расплачивается за это.

И чтобы подчеркнуть логику развития этого сюжета и помочь обнаружить романтическую традицию, лежащую в его основе, Балабанов особым образом использует музыкальное сопровождение фильма.

Музыка в «Брате»

Большинство зрителей (86 из 152 отзывов) отмечает важную роль музыки в фильме. Спаянность визуального и звукового ряда даже подчеркивается благодаря моментам, когда закадровая музыка оборачивается музыкой в кадре или наоборот.

Некоторым исследователям бросался в глаза момент, как герой входит в квартиру под строчки «ты войдешь в этот дом, ты останешься в нем». Встречаются и более интересно сделанные фрагменты. Например, в финале Багров идет на фоне рассвета под строчки «полыхает пожар». Перед нами традиционная романтическая метафора, основанная на сопоставлении рассвета и пожара, — но эта метафора создается за счет как бы случайного сочетания видео и звука.

Конечно, внимание Балабанова к музыке в фильме естественно, ведь музыка является идеалом героя. Однако, как отмечали некоторые исследователи и зрители, может показаться странным, что Данила Багров становится фанатом именно группы «Наутилус Помпилиус».

Поясню эту мысль. Мы понимаем, что с точки зрения Данилы, в песне должен быть смысл — именно за счет этого музыка русского рока явно противопоставляется другой, бессмысленной, например, звучащей в клубе. Вспомним обмен репликами в клубе:

[Багров] — А о чем поют?

[Кэт] — А тебе не один хер? Кайфово поют.

[Багров] — Мне не нравится.

[Кэт (приятельнице)] — Он мудак, от «Наутилусов» прется…

[Багров — случайному французу] — Музыка-то ваша американская — говно…

В связи с этим диалогом любопытно наблюдение одного из зрителей, что противопоставление музыки диско и рок-музыки подчеркивается за счет того, что в клубе у героя начинает болеть голова, а в теплой ламповой атмосфере на дне рождения перестает. Это наблюдение можно развить.

Рок-музыка и техно противопоставляются за счет возникающих пространственных ассоциаций: тусовка происходит в клубе «Нора», в то время как квартирник происходит на самом верху, на последнем этаже — здесь угадывается привычное противопоставление верха и низа. Не говоря уж о том, что, когда на верхнем этаже звучит прекрасная музыка, этажом ниже совершается убийство.

И вот Багров становится фанатом музыки русского рока и конкретно группы, которая знаменита сложной образностью своих песен. Но едва ли он, будучи носителем простого сознания, понимает смысл этих текстов. По мнению некоторых критиков и исследователей, «спасительная музыка» оказывается важным ориентиром для героя, то есть не тем, что он хорошо понимает, но тем, к чему он стремится, и в фильме демонстрируется «воспитательная роль музыки».

Тем, кто на самом деле может вдумывается в слова песен «Наутилуса», является не Данила Багров, а зритель. Дело в том, что все звучащие в фильме песни «романтичны»: на уровне сюжетов, образов или стилистики. Кроме того, в каждой песне присутствуют те или иные мотивы, важные для фильма, и даже расположение песен в повествовании неслучайно.

В начале фильма мы видим сцену съемок клипа, причем клип создается топорно: визуализируется предметный мир текста, то есть мы видим именно девушку, которая стоит лицом к стене и снимает вечернее платье.

Такой прямолинейный перевод явно не устраивает Балабанова. Не считая нескольких «прямых» перекличек между содержанием песни и тем, что происходит в кадре, в целом автор связывает песни с фильмом более сложно — и получается гораздо более интересная и продуктивная связь. Песни участвуют в организации мотивной системы.

Так, песня «Во время дождя» сопровождает погружение героя в петербургский мир. Через текст песни проходит сочетание «придумать тебя», и это акцентирует внимание зрителя на теме создания идеала. По мысли исследовательницы творчества Балабанова Мамиовой, песня подчеркивает, что Данила, приобретающий новую одежду и обустраивающийся на новом месте, придумывает себе новую жизнь. Но песня подчеркивает и другие случаи идеализации реальности — речь идет о Свете как об идеале Данилы (в тексте песни речь идет именно о девушке, придуманной героем «от нечего делать»).

Со Светой тесно связаны и некоторые другие песни. Так, фрагменты композиции «Воздух» звучат, когда Света спасает Данилу когда демонстрируется их идиллическая совместная жизнь. В фильме используются лишь музыкальные проигрыши из этой песни, но если мы обратимся к тексту, обнаружим показательный набор мотивов: в частности, веру в идеал и чудо («воздух выдержит только тех, кто верит в себя», а также — что важно для фильма — возможность искупления грехов («и хотя его руки было в крови, они светились, как два крыла, и порох в стволах превратился в песок, увидев такие дела»).

Жизнь со Светой предстает романтическим идеалом, противопоставленным страшной реальности, наполненной насилием. Но в мечту невозможно сбежать надолго, реальность все равно настигает. В реальности присутствуют не только бандитские разборки, но и Светин муж, избивающий ее. Когда Михаил Евграфович звонит Свете, разрушая сложившуюся идиллию, герои смотрят концертную запись, где А. В. Полева исполняет «Летучий фрегат». В тексте песни стоит отметить романтический пейзаж и антураж (море, небо, одинокий корабль, мираж), а также финал: «это моё прошлое, это мною покинутые идеалы… Я восхищаюсь ими со стороны, вне себя, потому что они преследуют меня, но они не в силах повредить мне, ведь я — их команда».

Тема покинутых идеалов, преследующих лирического героя, хорошо ложится на историю о вернувшемся с войны парне, который не в силах уйти от насилия.

Герою так и не удается сохранить романтическую идиллию со Светой — реальность оказывается слишком сильна. И это подчеркивается последней песней, связанной с любовной линией, — речь уже не о песне «Наутилуса», но о романсе «Раскинулось море широко», который распевает избитая и изнасилованная Света. Несмотря на тематику, казалось бы, далекую от происходящего, песня вписывается в фильм именно за счет «романтичности».

Так, в начале песни мы, как и в случае с «Летучим фрегатом», видим морской романтический пейзаж: «Раскинулось море широко, / И волны бушуют вдали… / Товарищ, мы едем далёко, / Подальше от нашей земли». Напряжение возникает за счет противопоставления берега, того, что осталось там («А берег и мрачный и тесен, / как вспомнишь, так сердце болит»), и того, что происходит в морской дали, где герой романса умирает («Напрасно старушка ждёт сына домой, / — Ей скажут, она зарыдает… / А волны бегут от винта за кормой, / И след их вдали пропадает»).

Конфликт между реальностью и мечтой в фильме разрешается закономерно: Света остается с пьяницей-мужем и плачет по утерянной другой жизни, а Данила отправляется в очередной романтический путь, который, возможно, закончится смертью.

Изменения, происходящие по ходу фильма с главным героем, подчеркиваются с помощью перекликающихся между собой песен «Нежный вампир» и «Черные птицы». В текстах обеих очевидны романтические мотивы, более того — сюжеты. В «Нежном вампире» рассказывается о сделке с таинственным гостем, который предлагает герою силу и власть. Так подчеркивается тема искушения, соблазнения Данилы — неслучайно в первый раз песня звучит тогда, когда Багров готовится к покушению на Чечена, то есть к своему первому (в рамках рассказанной в фильме истории) убийству.

Уже в этот момент зритель, знакомый с романтической традицией, может заподозрить, что затея героя приведет к плохим последствиям: если таинственный гость будет «целовать в шею» героиню песни, «как нежный вампир», и даст силу и власть, скорее всего, гость захочет получить что-то взамен, и в этом кроется какой-то подвох. Предостережением звучат стихи: «в этой стране, вязкой как грязь, <…> ты можешь пропасть».

Строчки «я даю тебе силу, я даю тебе власть» звучат именно в тот момент, когда Багров в самом конце сцены поднимает изготовленное им оружие.

Показательно, что если первый раз «Нежный вампир» звучит во время подготовки Багрова к убийству, то второй раз эта песня звучит уже во время покушения на самого главного героя ближе к финалу. На 22-й минуте преисполненный надежд Данила в новой одежде под песню «Во время дождя» днем идет мимо дома рядом с заливом. На 77-й минуте — после череды эпизодов насилия, где одно событие тянуло за собой другое — вечером Данила под песню «Нежный вампир» оказывается ровно в том же месте и чуть было не становится жертвой киллера. Возникает мотив расплаты, и не случайно сцена покушения следует сразу за сценой изнасилования Светы, которая помогла Багрову.

Мотив расплаты набирает полную силу, когда звучит песня «Черные птицы» — в эпизоде, когда Данила, решивший спасти брата и отомстить за Свету, готовится к штурму квартиры Виктора, где засели бандиты. Как уже отмечалось, два эпизода подготовки к бою тесно связаны между собой — как по смыслу, так и по манере съемки. Кроме того, оба эпизода начинаются с того, что камера концентрируется на изображениях Бутусова, причем во втором случае перед нами обложка альбома «Князь тишины», так что Бутусов предстает в «демоническом» образе, похожим на тот, что использован в клипе на песню «Нежный вампир».

Если в «Нежном вампире» звучит тема искушения властью, то в «Черных птицах» герой — это властный человек, король, который пытается откупиться от загадочных и страшных черных птиц, которые пришли за тем, что дорого королю — за его дочерью. Герой этой песни, в которой явно чувствуется влияние романтической баллады, не может откупиться ни деньгами, ни короной. В конце он просит птиц: «возьмите тогда глаза мои, чтоб они вас впредь не видали», но получает ответ: «побывали уже в глазах твоих и все, что нам нужно, взяли…».

Так подчеркивается, что Данила не видит, что происходит, не понимает, в кого превратился. Именно на эти строчки приходится уже упомянутый кадр, где на диване лежат рядом обрез и диски «Наутилуса», которые герой покупал по ходу фильма. Сразу после этого мы видим важную сцену: герой долго смотрится в зеркало, при этом левая половина его лица сокрыта в тени, а он пытается рассмотреть в зеркале свой левый глаз (напомню, что тема зеркальности в фильме связана с темой «превращения» Данилы в брата).

Здесь не только проводится параллель с демоническим изображением Бутусова в начале этой сцены. Ясно, зачем на самом деле нужен этот кадр: левый глаз Багрову подбили в начале фильма — во время драки на съемках клипа.

Тогда содранная кожа была хорошо видна, сейчас же остался лишь едва заметный шрам. Но именно попытка разглядеть этот шрам подчеркивает мысль, заложенную в сцене: к такому настоящему Данилу привела нелепая драка, затеянная по глупости в начале фильма. Происходит круговорот насилия.

Герой, запутавшийся в своих идеалах и действиях, становится очередной жертвой города, засасывающего людей. Тема ненадежности идеалов и окружающего мира, который мы сами придумываем, отчетливо видна в песне «Матерь богов», которая звучит трижды: когда герой продумывает убийство Чечена, когда убийство происходит и когда герой оправляется после ранения и снова погружается в городскую атмосферу: «Я создатель всего, что ты видишь вокруг. <…> Этот город убийц, город шлюх и воров существует, покуда мы верим в него, а откроем глаза — и его уже нет, и мы снова стоим у начала веков…» Возникает и важная мысль о цикличности всего происходящего в мире, которая перекликается с темой круговорота насилия и с самой кольцевой композицией фильма: «Мы в который уж раз создаем этот мир. <…> Я рождался сто раз и сто раз умирал».

В финале «Брата» ясно звучит тема потери пути и превращения героя во что-то иное, подобное зверю — благодаря песне «Зверь», под которую Багров прощается с городом и его обитателями: «Он, я знаю, не спит — слишком сильная боль. Всё горит, всё кипит, пылает огонь. Я даже знаю, как болит у зверя в груди, он ревет, он хрипит, мне знаком этот крик. Я кружу в темноте, там, где слышится смех — это значит, что теперь зверю конец. Я не буду ждать утра, чтоб не видеть, как он, пробудившись ото сна, станет другим».

Понятно, что и все остальные звучащие в фильме песни не случайны. Можно вспомнить и «Хлоп-хлоп» с темой воспитания нового поколения для новой борьбы без рассуждений. Роль коллективности в советской идеологии очевидна, а на то, что песня отражает социальную обстановку, уже обращали внимание.

Любопытно используется и песня «Даром», которую поет Полева на квартирнике. Вся песня строится на анафоре «даром». Текст отчетливо делится на две части. В первой части строчки однозначно интерпретируются так: что-то хорошее дается «даром». Во второй части все синтаксические конструкции неоднозначные. Скажем, «Даром не стучится счастье в нашу дверь» — что это значит? Счастье не стучится бесплатно, нужно что-то заплатить? Или бесплатно нам дано то, что в нашу дверь не стучится счастье? А как мы должны оценить то, что «даром не клубится пыль из-под колес»? Так вот, в фильме используется лишь первая часть песни. Затем звучит проигрыш — причем гораздо более длинный, чем в оригинале. После первой, «счастливой» части вместо второй, неоднозначной, мы видим сцену с бандитами, видим убийства.

Но самая важная песня, конечно, звучит в самом конце фильма — «Люди на холме». Она звучит трижды. Под нее Данила приезжает в Петербург. Под нее таскает трупы в середине фильма. Под нее уезжает из Петербурга в Москву.

В песне присутствуют все основные мотивы произведения. Тема соотнесения реальности и фантазии: «Под нами крутится земля, она больше, чем моя голова. В ней хватит места для тебя и меня». Тема бессмысленной борьбы за власть: «Люди на холме кричат и сходят с ума о том, кто сидит на вершине холма». Тема смерти: «Иногда мне кажется, что я должен встать и отнести тебя, как дитя, броситься сверху с вершины холма. Так будет лучше для тебя и меня <…> Люди на холме кричат и сходят с ума, разбиваются, падая с вершины холма».

Тема повторяемости и цикличности, а потому и бессмысленности всего происходящего, возникающая в «Брате» за счет многочисленных перекличек между началом и финалом, является центральной и в «Людях на холме». Эта тема выходит на первый план благодаря главному повороту лирического сюжета: «но у холма нет вершины, он круглый, как эта земля» (да и весь текст песни построен на повторах и вариациях одних инвариантных структур — как и фильм Балабанова).

Таким образом, музыка не просто оказывается ненадежным, обманчивым идеалом Данилы. Музыка, максимально тесно связанная с повествованием, аккумулирует в себе основные мотивы, облегчает узнавание сюжетной основы блужданий романтического героя, теряющего себя в пространстве петербургского мифа, но продолжающего опасное движение куда-то вовне — в погоне за новой ненадежной мечтой, сменившей прежнюю. Показательно, что, когда титры заканчиваются, последнее, что слышит зритель, — не песня, уже закончившаяся, но звук движения автомобиля.

Стоит еще раз оговорить, что не все изменения главного героя безусловно отрицательные, и потому Данила Багров является сложным, неоднозначным персонажем. Но то, что перед нами герой, предающий свои идеалы, безусловно, должно наводить на мысль, что его путешествие может кончиться плохо. Любопытно, что если раньше по ходу фильма светлую улыбку у Багрова вызывала разве что музыка и Света, то в финале герой с улыбкой отправляется в путь.

Музыка в «Брате» — в первую очередь песни «Наутилуса», во многом построенные на новом взгляде на привычные мотивы и сюжеты, восходящие к романтизму, помогают посмотреть на весь фильм под нужным углом, осознать его литературность, увидеть историю погружения романтического героя в мифологизированное пространство страшного, большого города. Естественно, возникает вопрос, а можем ли мы говорить не просто о том, что Балабанов ориентируется на определенную литературную традицию в целом, но о том, что в «Брате» содержатся отсылки к конкретным произведениям?

Гоголь, Достоевский и Бальзак: о возможных подтекстах фильма «Брат»

Как уже было сказано, в «Брате» очевидна ориентация на традицию петербургского текста, и в целом Балабанов использует большое количество мотивов, восходящих к романтизму. Общая ориентация на романтическую стилистику видна даже в том, что некоторые важные события происходят на кладбище, где собираются бродяги, в том числе главный философ фильма Гофман.

«Романтичность» обосновывает присутствие в фильме Балабанова неслучайных случайностей, которые иначе кажутся «сюжетными костылями», характерными для плохого боевика. Подобные неслучайные случайности хорошо знакомы любому из нас хотя бы по «Преступлению и наказанию» — вспомните, что преподносил Раскольникову морочащий его Петербург, все эти случайности, помогающие совершить убийство и подталкивающие к этому, и многое другое.

Вот некоторые из «случайностей», играющих важную роль в «Брате». Пуля киллера чудесным образом попадает в плеер героя (то есть Данилу защищает от смерти искусство, которому он верен). Сбегая от бандитов, Багров спасается, вскочив в случайно подвернувшийся трамвай, которым управляет Света, и та чудесным образом влюбляется в спасенного (это своеобразное выворачивание наизнанку шаблона боевика, где девушка влюбляется в своего спасителя). Герой случайно сталкивается с Михаилом Евграфовичем именно тогда, когда ждет Свету, а в финале приходит к Свете именно тогда, когда муж начинает ее избивать. Зловещие куранты в квартире Виктора звучат в очень подходящее время: так, бой часов выделяет именно момент, когда Виктор упоминает о загадочных делах, которые его ждут; а также момент, когда позже Виктор предлагает Даниле открыть общее дело — но только после того, как они разберутся с конкурентом — Круглым.

Дважды кто-то ошибается квартирой именно тогда, когда герои сидят в засаде, причем во второй раз Данила оказывается нос к носу со своим кумиром Бутусовым.

Получается, что фильм начинается со съемок клипа, а в середине произведения со страшным миром бандитских разборок вплотную соприкасаются режиссер и музыкант, ошибшиеся квартирой. Так подчеркивается неестественная (и одновременно — закономерная в романтической логике) связь искусства и страшного «реального» мира.

Все эти неслучайные случайности обусловлены мистическим характером города, который и помогает герою, и одновременно морочит его.

Естественно, речь скорее идет именно об ориентации автора на литературную традицию в целом, нежели об обращении к какому-то конкретному тексту. На первый взгляд можно, конечно, заподозрить, что в чем-то Балабанов сознательно обращался к произведениям Гоголя, много почерпнувшего у Гофмана.

Так, можно даже предположить, что если Гоголь в «Шинели», как мы отмечали, иронически травестировал хрестоматийный романтический сюжет, то Балабанов произвел обратную трансформацию и вывернул наизнанку историю про «маленького человека», набившую оскомину благодаря школьной программе.

Так, одна из самых известных реплик «писаря» Данилы «Не брат ты мне!» может восприниматься как игра со знаменитым местом из «Шинели», где в «проникающих словах» писаря Башмачкина «звенели… слова: „я брат твой“».

Далее. И Данила, и Башмачкин сначала не следили за своим внешним видом, а потом стали уделять ему внимание. В обоих текстах город является самостоятельной злой силой.

В разных фильмах Балабанова актеры говорят не своими голосами, но именно в «Брате» этот прием работает на усиление темы утраты индивидуальности, потери себя, столь важной и для «Шинели». В «Шинели» после смерти Акакия Акакиевича появляется то ли привидение, то ли слухи о нем, при этом привидение обладает как чертами петербургского ветра, способствовавшего смерти героя, так и чертами грабителей, отобравших у Башмачкина шинель, а также значительного лица, накричавшего на героя. Наконец, само обращение к быту и социальной проблематике и одновременно с этим использование мифологических моделей — то, что мы наблюдаем в «Брате» — характерно для «Петербургских повестей» Гоголя. Так, Маркович — знаменитый исследователь литературы XIX века — писал: «В глубине узнаваемо достоверной, исторически и социально конкретной панорамы столичной жизни проступают черты творимого мифа о Петербурге». Как отмечал Маркович, «мифологизация быта», пусть еще не столь эстетически совершенная, как в позднем гоголевском творчестве, в целом нашла отражение в русской литературе 20-х — 30-х годов XIX века, характерна она и для творчества Гофмана.

Впрочем, едва ли можно утверждать, что Балабанов ориентируется именно на «Шинель» (или на какой-то другой конкретный гоголевский текст, например, на «Невский проспект», где, как и в «Брате», фигурирует персонаж по имени Гофман, что указывает на традицию, с которой играет автор). Все-таки отмеченные переклички могут быть случайными и большая их часть объясняется просто тем, что Балабанов ориентировался в целом на традицию, близкую Гоголю. Тем более важно, что переклички с «Шинелью», судя по всему, не улавливаются реальными зрителями. Если кое-кто из зрителей еще чувствует связь фильма Балабанова с текстами Достоевского (продолжающего традиции Гоголя в плане изображения Петербурга как демонического пространства), то о Гоголе не упоминает никто.

Кроме того, «Шинель» — не единственный возможный литературный подтекст балабановского фильма. Сам сюжет о провинциале, который приезжает в большой город, где прощается с иллюзиями, не может не ассоциироваться с творчеством Бальзака — стоит вспомнить хотя бы знаменитого Растиньяка, который в финале «Отца Горио» бросает вызов Парижу (ср. отмеченную тему «борьбы» Питера и Багрова).

Многие сюжетные ходы Балабанова перекликаются с теми, что проходят через цикл романов Бальзака «Человеческая комедия». Так, например, в первой части романа «Утраченные иллюзии», посвященного романтику Гюго, провинциал Люсьен влюбляется в Луизу де Баржетон — замужнюю женщину старше него — затем разочаровывается в этом романтическом идеале. При этом в конце первой части отправляется в большой город, в столицу — Париж; и уже в следующих частях романа «проигрывает» этому городу.

Стоит отметить и то, что Люсьен, как и Данила, в разные моменты текста может восприниматься то как положительный, то как отрицательный герой. В третьей части романа Люсьен встречает таинственного аббата, предлагающего ему деньги и возможность отомстить, но требует взамен полного подчинения — и затем, уже в романе «Блеск и нищета куртизанок» этот «аббат» доводит Люсьена до разочарования, предательства и самоубийства. Тема заманчивой сделки и ее последствий вообще характерна для Бальзака — вспомним искушение Растиньяка Вотреном в «Отце Горио». Как я уже отмечал, именно эта тема лежит в основе песни «Нежный вампир», которая подчеркивает важную для «Брата» тему расплаты героя за то, что он не выдерживает искушения деньгами и властью.

Другой знаменитый герой французской литературы — герой «Красного и черного» Стендаля провинциал Жюльен Сорель, который пытается завоевать Париж и в итоге погибает. В «Красном и черном» также встречается и мотив любви молодого героя к замужней женщине старше него — кстати, вероятно, именно ориентация на классиков французской литературы XIX века, не раз обращавшегося к подобной сюжетной ситуации, объясняет, почему Света явно старше Данилы и внешне отнюдь не соответствует типичному образу возлюбленной романтического героя (Кэт, обращаясь к Даниле и кивая на Свету, произносит: «мама твоя?»).

Очевидно, что из-за классической французской литературы для начитанного человека вроде Балабанова сюжетный шаблон «провинциал приезжает в большой город» просто автоматически «тянет» за собой шаблон «он влюбляется в замужнюю женщину бальзаковского возраста, а потом постепенно расстается с иллюзиями».

Впрочем, как и в случае с гоголевской «Шинелью», нельзя утверждать, что Балабанов имеет в виду какой-либо конкретный роман Бальзака или Стендаля — слишком уж сильно различаются характеры героев, слишком сильно трансформируются бальзаковские или стендалевские темы и сюжетные ходы. Точнее было бы сказать, что Балабанов не столько ориентируется на конкретные тексты, сколько использует сложившиеся в классической литературе мотивные комплексы и сюжетные штампы, связанные с темой столкновения идеала и реальности, представленной образами большого города, — и помещает привычные элементы в новый культурно-исторический контекст, что приводит к возникновению эффекта остранения. При этом сложно сказать, насколько для самого Балабанова была очевидна разница между собственно романтизмом как художественным направлением и восходящей к нему, но распространенной даже в современной культуре «романтичностью». Можно лишь предположить, что, давая герою, рассуждающему о страшной силе города, имя Гофман, автор хотел указать на те мотивы, о которых шла речь в этой статье. Как бы то ни было, общая «литературность» фильма «Брат» очевидна.

Почему «Брат» — высокое искусство