«Временем мрака» ученые называют один из самых тяжелых периодов в истории Японии. После русско-японской войны, аннексии Кореи и создания марионеточного режима в Маньчжурии накануне Второй мировой в стране процветали империалистические настроения и политика милитаристской диктатуры. Из-за жестокого подавления внутренней оппозиции многие коммунисты, не желавшие мириться с политикой японского милитаризма, были убиты или эмигрировали в Советский Союз, а писателей, журналистов и противников режима под страхом смерти вынуждали публично отрекаться от убеждений. Многие поддались соблазну сотрудничать с властью и прославлять ура-патриотические настроения, однако не все интеллектуалы уехали из Японии или выбрали путь пособничества властям. Например, знаменитый на родине, однако малоизвестный в России писатель Нагаи Кафу — эстет, любитель виски и куртуазной культуры — добровольно остался на родине, пережил войну и безмолвно документировал закат империи.

Как писателю удалось выжить среди пропагандистского безумия, в то время как власти Японии заглушали голоса несогласных, рассказывает журналист и специалист по японской литературе Павел Соколов в статье о том, почему Нагаи Кафу ни разу не выступил в поддержку своего правительства и смотрел на военные успехи без восторга, что помогло ему остаться в стороне от единения c нацией во имя «великой цели», почему важно даже во время военной цензуры писать о происходящем и как это делать, а также чем бытовые ситуации, описанные Кафу в дневнике, похожи на российскую действительность и какие выводы можно сделать из стоического опыта жизни писателя в эпоху кровавых конфликтов и запрета инакомыслия.

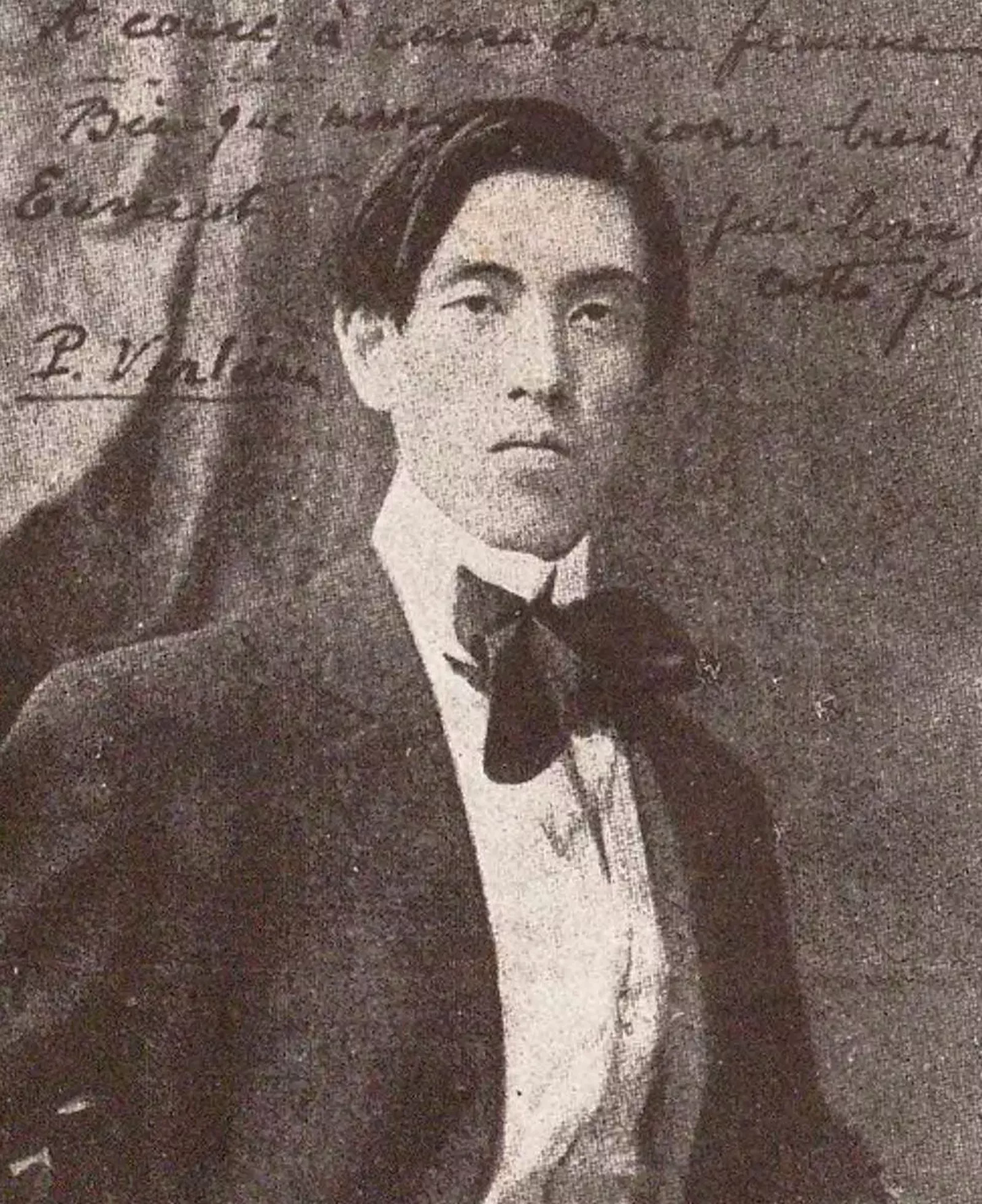

Японский писатель Нагаи Кафу не столь знаменит в России, как Мисима и Мураками. Его произведения, вышедшие на русском, известны разве что специалистам — да и то его обычно упоминают в контексте творчества выдающихся современников. Мол, один из представителей школы эстетов и неоромантиков, которая задавала моду в 1910-е годы, человек, чьи новеллы и романы повлияли на Акутагаву и Танидзаки. Безусловно, это так.

Единственная советская публикация Нагаи Кафу была в сборнике «Японская новелла. 1945–1960 гг.» 1961 года, куда вошел его рассказ «Рисовые шарики». В информации об авторе сказано: «Один из старейших буржуазных писателей с очень сложным и противоречивым творчеством. В последние годы писал много рассказов — бытовых зарисовок из жизни среднего человека послевоенной Японии». При этом советские редакторы не упомянули, что он был одним из тех немногих литераторов, кому удалось избежать сотрудничества с милитаристами в мрака — так специалисты называют период японской истории с середины 1930-х по август 1945 года.

Жестокие годы и пропагандистское безумие

Япония благодаря проведенной еще в Эпоху Мэйдзи (1868–1912) модернизации встала в один ряд с ведущими западными державами и превратилась в полноценную колониальную империю, присоединив Тайвань, Корею и Южный Сахалин. На достигнутом решили не останавливаться. На территории Маньчжурии в 1932 году было образовано марионеточное государство Манчьжоу-го. Но и этого было мало.

В 1937 году Японская империя напала на Китай, стремясь захватить новые территории, а за пару лет до этого практически полностью задушила оппозицию (в первую очередь коммунистов) у себя в стране и ликвидировала рабочее и профсоюзное движения. Многие диссиденты оказались за решеткой. Так, пролетарский писатель Кобаяси Такидзи был арестован и умер под пытками в 1933 году. Многие оказавшиеся в тюрьме журналисты, писатели и политики предпочли публично отречься от своих взглядов и сохранить жизни. Немногим японским коммунистам удалось сбежать в Советский Союз. Некоторые известные писатели не выдержали давления эпохи и покончили с собой. Среди них Такэо Арисима (1878–1923) и Акутагава Рюноскэ (1892–1927).

Тем временем страну охватил ура-патриотический подъем, ту же Нанкинскую резню японские газеты преподносили как славную победу великой нации Ямато (так в древности называлась Япония). Известные литераторы работали на японскую военную машину в качестве пропагандистов (Кикути Кан, Такамура Котаро, Риити Ёкомицу и многие другие). Не избежал этой участи даже будущий нобелиат Кавабата Ясунари. Он написал несколько очерков и новелл о японской колонизации Маньчжурии.

Молчание во мраке

На фоне литературных пропагандистов писатель Нагаи Кафу выделялся тем, что ни разу не выступил в поддержку действий своего правительства. Суметь смолчать в период милитаристского угара было сложно — соблазн слишком велик. И дело не столько в материальных благах (тиражи, гонорары, пайки), сколько в ощущении единения всей нации во имя «великой цели», против чего многим оказалось трудно устоять.

Нагаи Кафу родился в 1879 году в семье одного из бенефициаров Реставрации Мэйдзи. Его отец сперва был бюрократом высокого ранга в новом правительстве, а затем стал успешным бизнесменом. Перед молодым человеком с таким папой были открыты все пути, но Нагаи Кафу вопреки воле своих родителей выбрал путь служения искусству.

С 1903 по 1907 год Нагаи Кафу провел в США. У него была американская любовница, и он даже подумывал не возвращаться на родину и стать местным писателем. Тем более у него была стабильная работа в банке, куда его по протекции устроил отец. Но Нагаи Кафу предпочел сперва побывать во Франции, а затем вернуться в Японию. Возможно, на окончательный выбор повлиял отец, хотевший женить сына. Более за границей Нагаи Кафу никогда не был.

В своем творчестве он ориентировался по большей части на французскую литературу (Бодлер, Золя, Мопассан) и японскую куртуазную классику (тот же Ихара Сайкаку).

Писатель был певцом веселых кварталов и старинного духа Эдо, являвшего собой полную противоположность милитаристскому угару и ура-патриотизму нового времени. Эпоха Эдо была по большей части периодом мира. Именно в это время создавали свои шедевры три великих японских поэта (Басё, Бусон, Исса), расцвели куртуазная проза и изобразительное искусство (Кацусика Хокусай, Хисикава Моронобу). Кафу был свидетелем гибели старого Эдо и, будучи художником зыбкого мира, пытался передать то лучшее, что в нем было.

Например, в романе «Соперницы» 1917 года Кафу с нежностью описывает женскую красоту: «Ёсиока с неподдельным удивлением рассматривал женщину. В уме он подсчитал годы, и получалось, что если ей было семнадцать или восемнадцать в пору ее первого появления в гостиных в качестве гейши и если тому миновало семь лет, то теперь ей должно было быть около двадцати пяти. Однако она, казалось, ничуть не переменилась с тех пор, как перешла из учениц в разряд самостоятельных гейш. Среднего роста и комплекции, с ясным взглядом и прежними ямочками на пухлых щеках, да еще с этим неровным зубиком с правой стороны, который становился виден, когда она смеялась, — она все еще не утратила детского выражения».

Причины неучастия и молчания Кафу в период мрака в Японии были скорее не политическими, а эстетическими. Официальная идеология пропагандировала аскезу и культ смерти за императора, но сам Кафу предпочитал сибаритство и эпикурейство. Даже в самые тяжелые времена он ценил дорогой американский виски и старался следить за одеждой.

Про свое государство Кафу понял достаточно еще в молодые годы. Так, в 1911-м власти казнили 11 анархистов во главе с Котоку Дэндзиро. Тогда в защиту обвиняемых выступила почти вся японская интеллектуальная элита во главе с писателем Нацумэ Сосэки — подписывались петиции, собирались митинги, но ничего не помогло. Закончить свои дни, как анархисты и коммунисты, Кафу явно не планировал. В период тьмы и мрака литератор продолжил писать, но в основном — в стол. Главное произведение, созданное им в эти мрачные годы, — личный дневник, который Кафу без перерыва вел с конца 1910-х годов. Эти рукописи были своеобразным доказательством его нелояльности по отношению к действующему режиму.

Из художественных произведений тех мрачных лет стоит также отметить «Удивительную повесть с восточного берега реки С.» (1937), недавно переведенную на русский язык Анной Слащевой. Из этой повести приведу довольно интересный эпизод, в котором главного героя задерживает полицейский и учиняет допрос. К сожалению, в наше время подобные диалоги снова стали актуальными:

— Тут что?

— Трубка и очки.

— А тут?

— Консервы.

— Это кошелек? Показывай, что внутри.

— Деньги.

— Сколько?

— Иен двадцать-тридцать.

Он вытащил кошелек, но положил его на столик под телефоном, не заглядывая внутрь.

— Что в свертке? Показывай.

Я развязал сверток. Хлеб и старые журналы не привлекли его внимания, но как только оттуда показался украшенный рукав донуки, полицейский сразу же изменился в тоне:

— Чудны́е у тебя тут штучки!

— Да нет, — усмехнулся я.

— Такое бабы носят. — Он двумя пальцами пощупал кимоно, поднес его к лампе и затем снова взглянул на меня. — Откуда взял?

— Из лавки старьевщика.

— Каким образом?

— Достал деньги и заплатил.

— Где?

— У главных ворот Ёсивара.

— За сколько?

— Три иены и семьдесят сэн.

Офицер молча бросил донуки на стол и смерил меня таким взглядом, что я стал побаиваться, как бы он не засадил меня в кутузку.

Вероятно, в этом эпизоде Нагаи Кафу описывает собственный опыт. Любой городовой мог учинить подобный допрос первому встречному или же прийти к «внутреннему врагу» в дом и перевернуть все вверх дном.

До Второй мировой Нагаи Кафу был довольно обеспеченным человеком (в первую очередь благодаря наследству), но с началом войны все богатство семьи превратилось в прах. Когда в декабре 1941 года Япония напала на США, писатель не разделял всеобщей радости. Он слишком хорошо понимал, чем все может закончиться. Вот, например, строчки из его дневника того периода: «После объявления войны на улицах появились плакаты: „Разгромим их! Американцы и англичане наши враги! Вперед, как сотни тысяч снарядов!“ Люди думают, что такого рода лозунги придают им силы».

А это строчки из его дневника за июнь 1943 года, которые в то время могли стоить Нагаи Кафу свободы, а, возможно, и жизни: «Если во имя спасения собственной репутации или повинуясь сиюминутным эмоциям, командир жертвует жизнями невинных солдат, ничуть не заботясь об их судьбе, это можно назвать не иначе как высшим проявлением эгоизма». Японская пропаганда превозносила таких генералов, отправлявших в конце войны тысячи своих подчиненных в бессмысленные банзай-атаки. Сами же военачальники в бункерах кончали с собой.

Нагаи Кафу вынес все тяготы того страшного времени: бомбежки, постоянные перемещения, дефицит продуктов, пару раз чудом избегал гибели во время очередного налета бомбардировщиков B-29. Во время ковровых бомбардировок японских городов погибли сотни тысяч человек (не так давно на русском языке вышел роман Кага Отохико «Столица в огне», в котором подробно описаны бомбардировки Токио). Кульминацией стала трагедия Хиросимы и Нагасаки.

Свобода и признание

После капитуляции Японии Нагаи Кафу наконец-то опубликовал произведения, долгие годы лежавшие в столе. Порезанный японской цензурой еще в 1917 году роман «Соперницы» вышел без купюр. Пошли экранизации и постановки в театрах. Уже демократическое правительство вспомнило, что писатель не запятнал себя сотрудничеством с милитаристами. Посыпались награды, среди которых был и Орден культуры — одна из высших японских наград для деятелей искусства и науки.

Писатель умер в 1959 году в возрасте 79 лет. В Нагаи Кафу удивительным образом сочеталась любовь и к западной, и к японской литературе. Его творчество — яркий образец японского модерна, поиск красоты и ее синтез на стыке культур и традиций.

В историю японской литературы он вошел как видный представитель второго поколения модернистов. Именно Нагаи Кафу первым оценил талант Танидзаки Дзюнъитиро, одного из величайших авторов своего литературного поколения, и благословил его. Но не менее важно то, что он отказался поддерживать зло и предпочел ускользающую красоту лживым ура-патриотическим лозунгам, за которые Японская империя заплатила миллионами жизней своих подданных и своих противников.