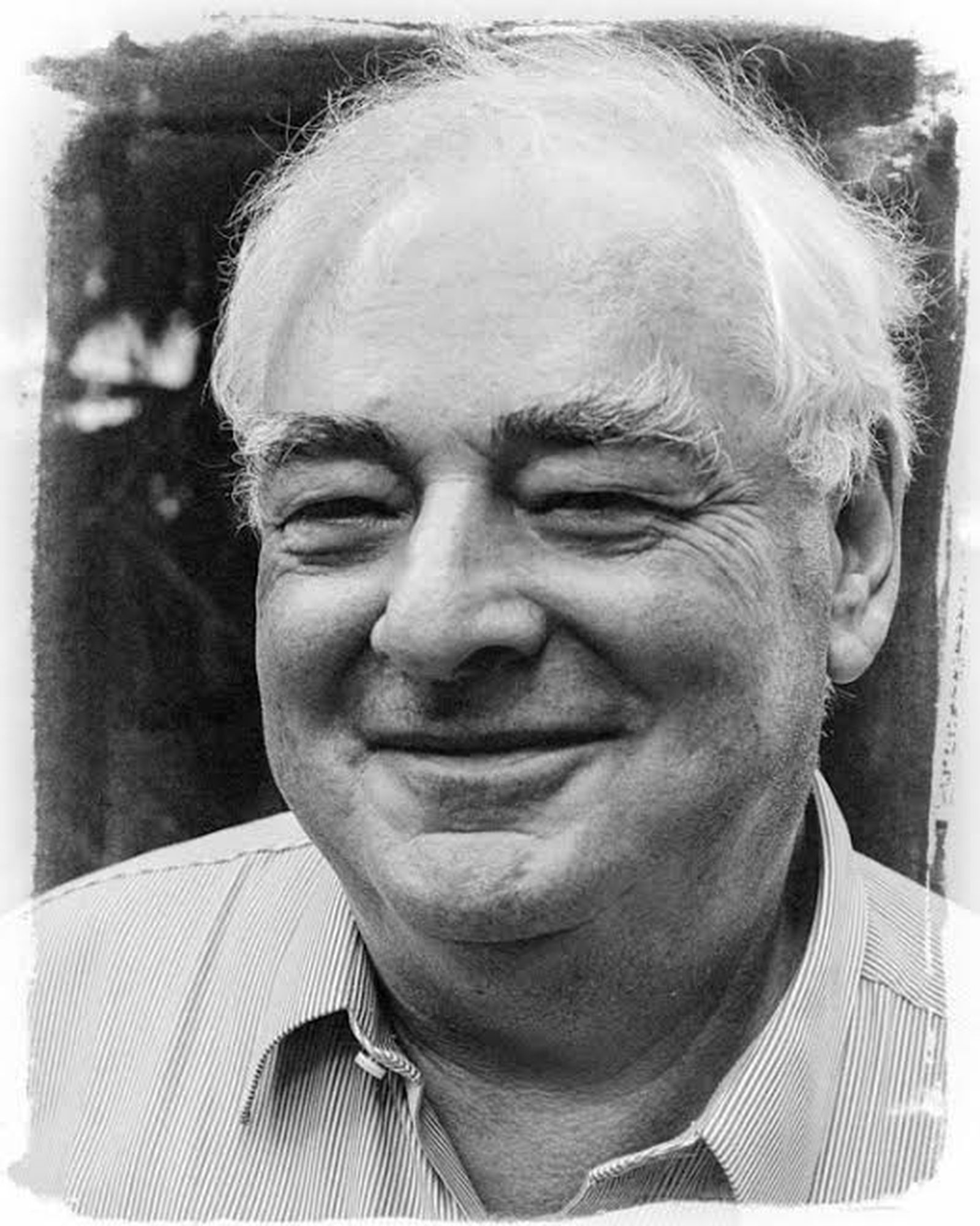

10 сентября в субботу празднует день рождения Николас Ильин – легендарная фигура в мире изобразительного искусства и музейной реальности. Как у царя Мидаса, превращалось в золото все, чего он касался, так у Николаса Ильина все, чего коснется он, становится выставкой. Яркой, запоминающейся настолько, что его собственное имя отходит на задний план, и помнят его только в узком кругу специалистов.

11 сентября в воскресенье в Париже откроется грандиозная выставка в Центре Помпиду: порядка 250 произведений российского искусства второй половины XX века – от Юрия Злотникова до Павла Пепперштейна – будут переданы Центру Помпиду Фондом Потанина. Присоединились к нему и коллекционеры, меценаты, художники и их семьи. Совместный проект Благотворительного фонда Владимира Потанина и Национального центра искусств и культуры Жоржа Помпиду станет первым в череде событий Года франко-российского культурного туризма.

Какое невероятное случайное совпадение!

Газета «Фигаро» в преддверии выставки побеседовала с Николасом Ильиным

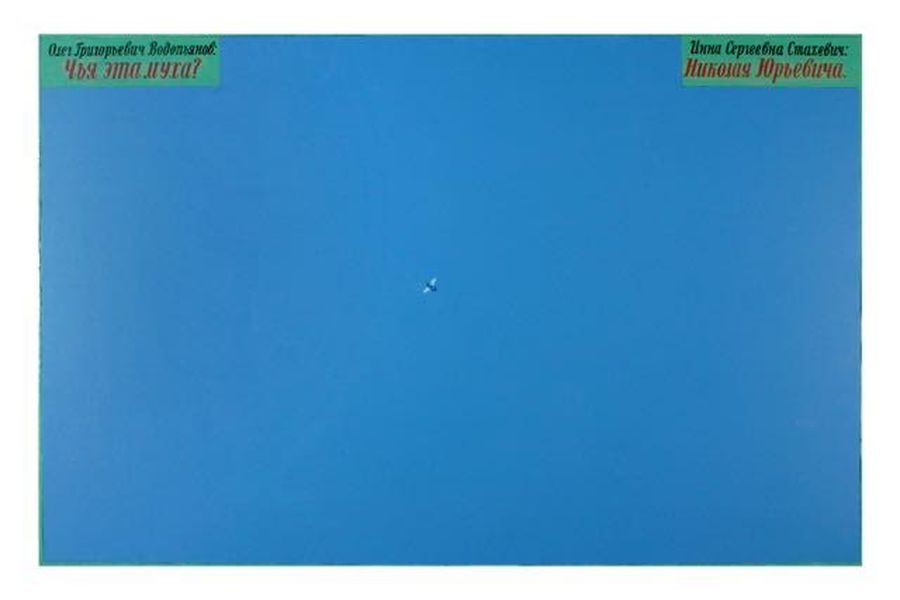

«Если говорить о выборе конкретных произведений, то я решил передать в дар работу Ильи Кабакова "Олег Григорьевич Водопьянов: Чья это муха?" – одного из самых значительных современных авторов. Эта работа была представлена на первой выставке Кабакова, которую я фактически организовал в 2004 году в Эрмитаже, в Генштабе, после его возвращения в Россию из эмиграции, – сказал Николас Ильин, даритель. – Вторая работа – произведение Юрия Аввакумова "Полярная ось". В 1989 году я организовывал выставку бумажной архитектуры во Франкфурте-на-Майне в Музее архитектуры, и Юра там играл значительную роль. Бумажная архитектура – важная часть художественного процесса в России, и работа Юрия – хорошее добавление в коллекцию Центра Помпиду».

Картина Кабакова оценена экспертами Сотбис в 350 тыс. фунтов.

«В пропорции к его собственному состоянию дар Ильина центру Помпиду многократно превосходит миллион долларов, выделенный фондом Потанина. Что, конечно, не отменяет ценности вклада фонда и других состоятельных коллекционеров русского искусства», – отметил известный архитектор Юрий Аввакумов на своей страничке в Фейсбуке.

Публике подаренные работы покажут 14 сентября.

Выставка называется «Коллекция! Современное искусство в СССР и России 1950–2000: уникальный дар музею». Сопровождать выставку, по словам генерального директора Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксаны Орачевой, будет большая публичная программа, «чтобы все желающие могли познакомиться с художниками, авторами, узнать, как развивается российская культура».

Как рассказал директор Центра Помпиду Бернар Блистен, произведения будут показывать в основной экспозиции, таким образом расширив имеющуюся в музее коллекцию русского авангарда начала века.

Михаил Швыдкой, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, сказал на пресс-конференции, что эта выставка – «знак высокого политического доверия между государствами». Этот дар дает возможность представить «не только великую Россию, великую классическую культуру, но и современную – с проблемами, которые переживают художники, выражают их. Это очень объективное представление о новой, современной, живущей различными художественными страстями стране».

Отдельно Швыдкой рассказал о том, что в октябре предстоит открытие русского культурно-духовного центра в Париже на набережной Бранли, и выставка «Icons of Modern Art. The Shchukin Collection» в Фонде Louis Vuitton откроется 22 октября. Работы из бывшей коллекции мецената Сергея Щукина на выставку предоставят Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина и Государственный Эрмитаж.

О Николасе Ильине говорит Евгений Сидоров, критик, эссеист, министр культуры России (1992–1997)

ЗДРАВСТВУЙ, НИК !

Он большой, толстый, доброжелательный. Внешне нечто среднее между Пьером Безуховым и Карлсоном, который живет на крыше. Он внезапно окликает меня за завтраком в питерском отеле «Кемпински». Полтора года не виделись, со дня его юбилея в Париже. Но разговор как будто не прерывался. Никаких тебе «как живешь?», может, только запятая, легкая пауза, не более того. Завтра Ник будет в Киеве выступать на вечере памяти еврейского поэта Переца Маркиша,погибшего в сталинских застенках.

– Ты что,занялся еврейской поэзией?

– Да нет, – отвечает Ник и показывает только что изданную поэму Маркиша «Куча», иллюстрированную офортами Гойи.

Это потрясающее произведение посвящено жертвам еврейских погромов на Украине в годы Гражданской войны. Поэма приходит к русскому читателю только сегодня,через девяносто пять лет после создания. Ее перевел с идиша израильский поэт Ханох Дашевский.

– Ты же знаешь, у меня мама еврейка, – сообщает мне Ник, как будто я этого не знаю. – Решил помочь, и вот книга. Возьми экземпляр на память.

Маму Ника, Веру Николаевну, помню маленькой девяностолетней женщиной, бережно сохранившей духовное наследие своего мужа Владимира Николаевича Ильина, философа, критика, богослова, музыковеда. Об отце Ника и его трудах я когда-то писал в парижской газете «Русская мысль». Такая вот семья, знаменитая и близкая.

Хорошо дружить с Ником и встречаться с ним на ветрах и полях жизни.

Он родился в Париже. Учился в Англии. Живет во Франкфурте-на-Майне.

А вообще-то дома бывает редко. Как это ни банально звучит, он действительно самый настоящий человек мира.

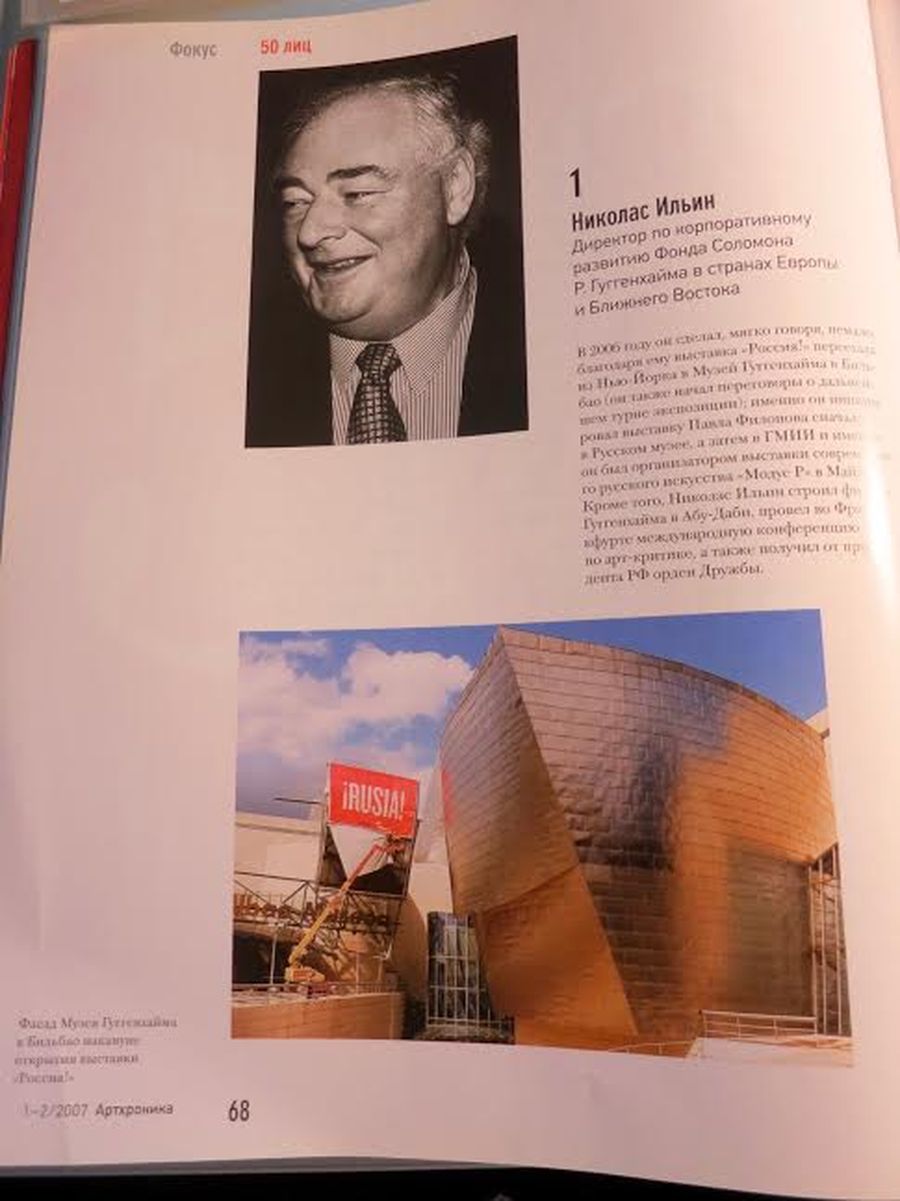

Посмотрим в Википедию: Nicolas Iljine – французский, немецкий куратор, искусствовед, издатель русского происхождения. Один из ведущих мировых специалистов по музейному проектированию.

Все так и есть. О том, какой он специалист, можно судить хотя бы по двум архитектурным проектам с его участием: уникальное здание филиала музея Гугенхайма в Бильбао и музей современного искусства в Баку. Это только первое, что вспомнилось. А сколько выставок под его кураторством было устроено в Европе и на Ближнем Востоке – не перечесть.

Но главная его любовь и по рождению, и по жизни – Россия.

За последнюю четверть века он сделал немало для нашей культуры. Помню, в начале девяностых Ник подарил нам два великолепных рисунка Павла Филонова, нашел и приобрел где-то на аукционе. Он был душой самой крупной выставки русского авангарда «Великая утопия», курировал памятную многим нью-йоркскую выставку «Russia!». Не говоря уже об архивных материалах, которые он передал московскому дому Русского Зарубежья. И все это спокойно, тихо, без помпы и рекламы, не в пример некоторым зарубежным коллекционерам русских автографов, для кого самопиар сделался второй, если не первой, профессией.

Мы выпиваем по глотку питерского утреннего шампанского и вспоминаем общих друзей и знакомых. У Ника – их целый интернациональный корабль, который всегда стоит у причалов Сены, готовый к отплытию. Куда ж нам плыть, Ник? Да все туда же. Главное возвращаться.

Этот путь всегда возвращение и никогда не уход, всегда возвращение, Ник.

О непростых отношения дарителя Николаса Ильина и Центра Помпиду рассказывает давняя, записанная Александрой Свиридовой, история

В конце 1970-х годов из Русского музея в Ленинграде были похищены шесть рисунков Филонова. Воры сделали копии, а оригиналы оказались в Центре Помпиду в Париже.

Министерство культуры пыталось вернуть работы, но безуспешно.

В 2000 году Николас Ильин помог их вернуть.

«Я нашел участника этого дела, бывшего сотрудника Помпиду, и доказал, что Помпиду, когда покупал рисунки, знал, что они были краденными. Потом началось самое смешное: в Помпиду засомневались, что, возможно, им продали копии, а оригиналы так и остались в Русском музее. Французской диппочтой они отправили работы в Питер, туда же приехали три эксперта, пошли в Русский музей и стали сравнивать. Выяснилось, что подлинники – в Помпиду. Сотрудник Русского музея пошутил: «Вам повезло, вы купили подлинники». Затем они упаковали рисунки и вернули в Париж! И только после этого президент Помпиду Жан-Жак Айагон, впоследствии министр культуры Франции, пришел в российское посольство в Париже, выступил с речью о вечной дружбе между Россией и Францией и передал рисунки в шикарной папке. Из посольства — сразу в аэропорт и в Москву».

Пути произведений искусства

Они неисповедимы, как людские пути. Но когда случается проследить хоть одну цепочку, да еще удачно замкнувшуюся, радостью хочется поделиться. Осенью 2000 года в Россию вернулись рисунки Павла Филонова (1883–1941), одного из выдающихся представителей русского авангарда. В долгой истории их возвращения финальный аккорд прозвучал благодаря вмешательству Николаса Ильина. Потомок российских интеллигентов, верных Богу, царю и Отечеству до осени 1917 года, он родился во Франции. В годы перемен в российской политике активно участвовал в формировании нового «культурного поля» России, в качестве сотрудника крупных западных институтов. Сегодня – официальный представитель Фонда Гугенхайма в Европе. Содействует пропаганде российского изобразительного искусства в мире.

Историческая справка

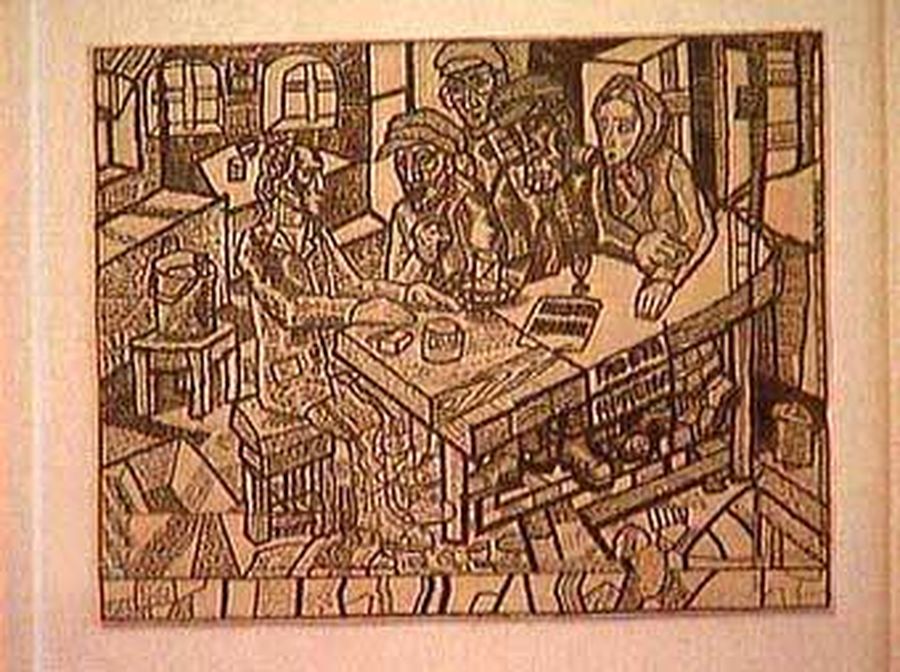

21 июня 1977 года Е.Н. Глебова, сестра художника П.Н. Филонова, владелица его творческого наследия, дарит Государственному Русскому музею 300 художественных произведений своего брата, включая рисунки. По устному указанию Министерства культуры РСФСР руководство ГРМ отправляет рисунки Филонова в «закрытый фонд», к которому не имеют доступа специалисты.

В 1983 году во французском журнале «Тетради Национального музея современного искусства Центра имени Ж. Помпиду» появляется статья, из которой следует, что в этом Музее находятся рисунки, аналогичные тем, которые переданы Глебовой Государственному Русскому музею. В 1985 году экспертная комиссия ГРМ устанавливает наличие подделок в фондах Музея.

Из официальной переписки между ГРМ и Национальным музеем современного искусства Центра имени Ж. Помпиду следует, что французский Музей официально приобрел рисунки в Париже в «Галерее Жоржа Лаврова» за 62 500 французских франков.

5 ноября 1990 года прокурором города Ленинграда возбуждается уголовное дело по факту хищения из фондов Государственного Русского музея и контрабанды рисунков художника П.Н. Филонова. В тот же день дело по его указанию принимается к производству Следственным отделом Управления Комитета государственной безопасности СССР по Ленинградской области. Основанием к возбуждению уголовного дела служат материалы проверки по статье журналиста А.Г. Мосякина «Страсти по Филонову», опубликованной в журнале «Огонек» (1990, № 15).

16 октября 1997 года уголовное дело прекращается.

Поскольку проблема возвращения незаконно вывезенных культурных ценностей является общей для всех музеев мира, и большинство из них попадало в ситуацию, связанную с хищениями ценностей из хранилищ, во время переговоров Министерства культуры Российской Федерации с Международным фондом Соломона Гугенхайма, состоявшихся летом 1999 года, эта тема затрагивается в разговоре с Николасом Ильиным, европейским представителем данного Фонда. Николас Ильин, прекрасно осведомленный о роли и значении произведений мастеров русского авангарда для мировой культуры и знакомый с европейской юридической практикой, привлекает к разрешению конфликта адвоката, мэтра Бернара Жуано – члена судебной коллегии адвокатов.

Преступники – они же участники кражи – известны поименно. К ответственности привлечены они не будут, и даже не все имена преданы огласке. Основных причин две: многих нет в живых и – «за давностью лет». Я хочу назвать всех виновных, известных на сегодняшний день. Но прежде – еще одна справка.

Павел Филонов — гениальный русский художник, авангардист, сын прачки и извозчика, выпускник Академии художеств, родился 8 января 1883 года в Санкт-Петербурге. В 1912-1913 годах выставлялся в Европе. В 1916-м – воевал солдатом на фронте. С1919 по 1933 годы верно и преданно служил пролетарскому искусству. В 1933 году у него начались «трудности». В полной нищете и безвестности 3 декабря 1941 года умер в блокадном Ленинграде от голода. Власть вымарала его имя не только из истории искусства, но даже из списка художников, погибших в ленинградской блокаде. П. Филонов полулегально выставлен впервые в 1967 году в Академгородке Новосибирска. Легально – впервые в Москве в 1981-м в рамках выставки «Москва–Париж».

Свои бесценные работы художник завещал России. Хранила их его сестра Евдокия Глебова. Она составила единственный каталог, описала и сфотографировала все произведения брата. Работы, не признанные на родине, пользовались невероятным успехом за ее пределами. На Западе шла погоня за русским авангардом. Е. Глебову преследовали «любители Филонова». В 1977 году Е. Глебова передала работы Филонова в дар Русскому музею: 56 живописных работ и 244 графических листа. Директор РМ Л. Новожилова, бывший первый секретарь Дзержинского райкома партии Ленинграда, своим приказом отменила инвентаризацию работ. По устному распоряжению Минкульта РСФСР графика Филонова была выведена в фонд временного хранения. Неограниченный доступ к наследию Новожилова оставила себе и своему заместителю Губареву. Именно Губарев осуществлял передачу работ сотрудникам Центра Помпиду. Но виновными для меня являются прежде всего Советская власть, ее культур-герр-вышибалы и вышепоименованные иже с ними, запретившие Филонова. Не лежал бы в запасниках – не украли бы.

20 сентября 2000 года в Министерстве культуры Российской Федерации состоялась пресс-конференция, посвященная возвращению в Россию рисунков Павла Филонова.

Из пресс-релиза Министерства культуры России

«Представляемые на пресс-конференции рисунки были похищены из фондов Государственного Русского музея в период 1978–81 годов, при этом музейные экспонаты были заменены подделками, а подлинники незаконно вывезены из СССР и затем приобретены Национальным музеем современного искусства Центра Жоржа Помпиду в 1983 году.

...17 сентября 2000 года в Париже на территории Посольства Российской Федерации во Франции уполномоченные представители Центра Жоржа Помпиду и Министерства культуры Российской Федерации, "принимая во внимание положения Конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности от 14 ноября 1970 года, и проявляя заботу о том, чтобы коллекции музеев создавались на основе всеобщепризнанных моральных принципов", подписали Протокол о передаче семи рисунков Павла Филонова.

...В настоящей пресс-конференции участвуют: Министр культуры Российской Федерации Михаил Швыдкой, заместитель Министра Павел Хорошилов, руководитель Департамента по сохранению культурных ценностей Анатолий Вилков, европейский представитель Международного фонда Соломона Гугенхайма Николас Ильин, при личном содействии которого была успешно завершена многолетняя эпопея по возвращению рисунков в Россию».

Правда дня сегодняшнего

– Господин Ильин, как все было на самом деле?

– Это была очень громкая история, когда Центр Помпиду опечатал Филонова. Этому предшествовала большая статья французского искусствоведа Жан-Клода Маркаде. Он написал о Филонове в научном журнале и опубликовал там рисунки. И пару лет спустя покойный дорогой Евгений Ковтун, который в Русском музее был одним из ведущих экспертов по авангарду, заметил, что это точная копия того, что хранится у них в музее. Поднялся шум. РМ пытался напрямую разобраться с ЦП, но французы говорили, что они это купили в галерее в Париже совершенно легально. В какой-то момент французы сами начали сомневаться в подлинности своих рисунков. «Русские – жулики, могли ведь и тут обмануть», – подумали они.

И тут начинается очень любопытная история. Когда французы взяли рисунки, послали их диппочтой в Питер, там забрали их из консульства, принесли в музей и сравнили с теми, что хранили в РМ. Стало совершенно ясно, что в ЦП были подлинники, а в РМ – фальшивки. (Единственного и лучшего специалиста по Филонову, Евгения Ковтуна, который наверняка бы сорвал акцию, на осмотр рисунков не допустили. Вскоре он покончил жизнь самоубийством. – А.С.). Причем РМ еще долго не признавался, что у них фальшивки. Они все совещались, все какие-то научные советы проводили. Конечно, для РМ это была неприятная история. И после первых попыток вернуть подлинники, о них просто забыли. Хотя, если б я был директором музея и ко мне пришли бы с крадеными работами из моего музея, я бы по меньшей мере забрал работы и вызвал милицию. А потом уж извинялся бы очень перед гостями из Франции. И все.

– На каком этапе вы включаетесь в эту интригу?

– Очень поздно. Все об этом знали в кругах, близких к искусству. Но ничего не происходило. Французы говорили: «Филонов – это наше национальное достояние. Это просто исключено – вывезти из страны имущество, принадлежащее французскому Музею». И меня в 98-99 годах в Минкульте, с которым у меня много общих дел по разным выставкам и проектам, спросили: «Ник, что делать? Смотри, какие твои соотечественники наглые – даже не отвечают на письма». Я – русский, но родился в Париже, у меня французский паспорт... Мои знакомые – старые коллекционеры – говорили, что французы прекрасно знали, что покупают краденые вещи... И они повторили это, где надо... Я, как сотрудник Музея Гугенхайма, не мог сам идти воевать с Центром Помпиду. Я пригласил адвоката. Он однажды выступал уже против России: защищал интересы внука Щукина, который живет во Франции.

–А каковы перспективы этого, щукинского, дела?

– Возвращение исключено, на мой взгляд. Тогда надо всю революцию откручивать назад и всем все возвращать... Адвокату я все объяснил. Он сказал, сколько это будет стоить, и просил оплатить вперед. Только после этого он стал заниматься Филоновым. На Западе так принято. Я заплатил из своего кармана, после чего адвокат пошел в Помпиду и все им объяснил... (25 000 долларов ушло из семейного бюджета Ильиных на это мероприятие. – А.С.). Показал документы, которые четко доказывали, что это очень некрасивая история, и просто попросил: «Господа, верните, пожалуйста, картинки. Иначе будем бороться».

– Почему вам лично это было так важно бороться?

– Потому что в течение 15 лет никто не мог это сдвинуть с мертвой точки. А я хотел показать, что это можно сделать. Плюс я был по-настоящему возмущен тем, что Франция и ее национальный музей, знаменитый и большой, сознавая, что они покупают краденое, – сделали это. А это делать НЕЛЬЗЯ.

– Вы пытались вернуть Центру Помпиду реноме?

– Отчасти да. Я хотел очистить их, так как эта история висела над ними как угроза. Я не слышал о других позорных фактах в биографии Центра. Это достаточно редкий случай вообще. Сейчас все стали очень осторожными: когда музей покупает искусство, он десятки раз проверяет, особенно довоенное. Адвокат работал более года. Потому что в промежутке меняли министров культуры Франции. Чтобы вернуть любой маленький рисунок из национального собрания Франции, нужен приказ министра культуры. Без этого приказа ничего нельзя изъять из коллекции.

– Вы создали прецедент, когда госсистема вынуждена была формировать новый алгоритм процедуры?

– Да. Как нам объяснил президент ЦП Жан-Жак Аягон, таких случаев просто нет. Что порадовало нас еще больше. И он сказал, что защита доброго имени музея – вещь очень важная. Это длилось год. За это время на должность министра культуры Франции пришла госпожа Катрин Таска, и именно она 24 июля 2000 года подписала приказ, по которому надлежало перечисленные работы изъять из национального регистра искусств Франции, и поручила ЦП их возвратить. Потом решали, где их возвращать. Решили, что передача состоится в посольстве России во Франции. Где это и произошло 27 сентября. Приехал Павел Хорошилов, замминистра культуры России, был посол, атташе по культуре... Там все открыли, всем показали, сказали торжественные речи, передали картинки... Потом сложили их назад в папочки, положили в мою машину, поехали в аэропорт имени Шарля де Голля и улетели в Москву «Аэрофлотом» с ручным багажом. И там уже выпили водки на борту. А в Москве министр культуры Швыдкой уже устроил большую пресс-конференцию по этому поводу.

– Что испытали вы в момент, когда К. Таска подписала документ?

– Мне уже так надоело ждать! И я воспринимал завершение радостно. Испытывал чувство победы... Приличия над беспределом. Я однажды уже купил у дилеров рисунки Филонова, украденные в Русском Музее, и вернул их музею. Году в 95-м, когда еще Сидоров был министром. У меня есть ощущение, что справедливость восторжествовала. Это капля в море, но очень принципиальная капля, очень неординарный случай. И мы все довольны и счастливы. Любому музею радостно, когда возвращаются краденые вещи.

– Может ли этот прецедент усовестить тех в России, которые имеют доступ к фондам?

– Двадцать лет назад, когда это было украдено, были другие меры безопасности. Это не исключает того, что из других музеев не будут красть, тем более что зарплаты в России низкие.

– Вы думаете, что те, кто НЕ воруют, делают это потому, что у них зарплаты большие?

– Но соблазн какой! Когда зарплата 30 долларов, а за картинку дают 5000 сразу!

– Кражи продолжаются. Люди, которые этим занимаются, живут все лучше на фоне ветшающего музея.

– Надо с этим бороться, но это уже не мое дело.

– В блокадном Ленинграде люди охраняли Эрмитаж, и никто ничего не вынес. Зарплата в 30 долларов – не повод воровать. Это некое моральное повреждение внутри. И вы вернули работы именно им!

– На сегодня тех, кто возглавлял музей, уже нет. Другие директора, и у меня нет никаких оснований полагать, что они будут продолжать воровать.

– Нет ли у вас потребности увидеть воров на скамье подсудимых?

– Нет. Тот человек, который это делал, уже умер.

– Он был не один! Это была цепочка людей.

– Но если правоохранительные органы не способны ловить воров, то что мне тут делать?

– То есть вы удовлетворены?

– В настоящий момент — да, так как я считаю, что это грех, когда один музей у другого ворует. Когда вообще музей держит краденые вещи под своей крышей.

– Могу ли я считать, что ваше представление о грехе — религиозное?

– Сложный вопрос. Я верующий, хожу в церковь, но грех – это из области морали.

– В коммунистической морали нет категории греха. Понятие греха было Лениным отделено от государства вместе с церковью и Богом. Грех восходит к категориям религиозной морали.

– Может быть... Мой отец, Владимир Ильин, занимался богословием и философией всю жизнь. В 25 лет был в Киеве приват-доцентом, после революции уехал в Париж через Константинополь, там преподавал и писал книжки. Ненавидел коммунистов, много против них выступал и никогда не вернулся в Россию, хоть его потом приглашали. Мамина семья из Петербурга. Так что подсознательно, наверное, да.

– Как вам кажется, ваши российские партнеры гордятся тем, что Филонов возвращен?

– Чем тут гордиться, когда полмузея замешано в краже?..

– Поздравляю вас с завершением этой акции. Есть ли у вас в планах следующая?

– Нет. Я не гонюсь за крадеными вещами. Просто представился случай помочь. Если бы я знал о другом, я бы подумал. Это же много лет процветало.

– И процветает. Пока мы с вами говорим, копиисты заканчивают новую копию... А что вы думаете о возвращении Дюрера?

– Это другая история. Вообще все, что касается реституции, — сложно. Мне, например, звонила дочь генерала вермахта. Он погиб, так как участвовал в заговоре против Гитлера. Русские забрали их имущество. Она требует возврата, потому что он был антифашист, как они. А Вильденштайн? Самый богатый галерист мира. Он сдавал евреев Парижа гестапо. И, согласно договоренности, делил с немцами их имущество. Он сейчас судится с молодым журналистом, который написал об этом.

– Чем вы занимаетесь, кроме этого?

– Мне интересны проекты, связанные с русским изобразительным искусством. Сейчас думаю о том, как использовать интернет для этого. Сделать базу данных на двух языках – английском и русском. В педагогических целях. Чтобы можно было свободно гулять по интернету, изучать русское искусство – или по периодам, или по художникам, по городам... Основы уже заложены. Есть рабочая группа. Это интересный проект, ведь отойди на шаг от Нью-Йорка, куда-нибудь в Огайо, и уже не просто сложно что-нибудь узнать о русском искусстве, а невозможно.

Теперь работает проект партнерства музея Гугенхайма с Эрмитажем. У них есть все, кроме ХХ века, а у нас один ХХ век. Поэтому такое партнерство очень выгодно дополняет друг друга. Сейчас уже скучно обмениваться выставками. Мы с Пиотровским решили мыслить темами. Вот, например, «Власть и эстетика». Это не новая тема. Но когда Эрмитаж с Гугенхаймом сядут вместе, тему удастся раскрыть основательнее. Потому что обмениваться картинками уже сил нет.

– Когда ваши проекты будут реализованы, что изменится в мире?

– Жизнь – это воспитательный процесс. Потому – все для грядущих поколений. Но если для уже живущего поколения мы сможем сделать жизнь чуть интереснее, это блестяще, я считаю. Это все капли в море, но мы убеждены, что то, что делаем, – полезно и приятно. Продвинуть русское искусство чуть ближе к непосвященным – доброе дело.

P.S. Со времен Законов Хаммурапи красть не рекомендуется. Обсуждать, надо ли возвращать краденое, вообще смешно. Ясно, что надо. Особенно, когда речь идет не про Зимний дворец, который вернуть некому. Но мне трудно радоваться вместе с господином Ильиным, так как именно сейчас расследуются семь дел по факту хищений из российских музеев, хранители которых распродавали вверенные им фонды. Самые «громкие» дела – кража в Историческом музее (уже якобы возвращено 80% похищенного); кража в Музее истории Петербурга: хранитель отдела оружия лично продал 180 единиц хранения. И, как не без юмора заметил на пресс-конференции Минкульта России руководитель департамента по сохранению культурных ценностей Анатолий Вилков, теперь предстоит выяснить, что вообще из ста миллионов единиц хранения в российских музеях – подлинники.