Противопоставление пространства личного и пространства публичного вносит в человеческую жизнь фундаментальное противоречие, которое порождает множество вопросов. Можно ли говорить, что содержание повседневных практик из одного пространства перетекает в другое? Ведет ли сокращение одного пространства к расширению другого? Насколько свободно мы можем ощущать себя в обоих видах пространств? Не пытаются ли некие злые силы под видом безопасности сократить объем личного пространства и тем самым контролировать нас? Первый шаг к подчинению объекта – организация за ним наблюдения, прежде всего – неявного, скрытого. Видеонаблюдение как явление существует достаточно давно для того, чтобы можно было говорить о наличии устаревших моделей, богатой истории изобретения и отражения его в культуре.

Дом хрустальный предо мной, да стена стеклянная...

Так уж сложилось, что освещение культурологических аспектов темы видеонаблюдения неизбежно связывается с жанром антиутопий и с тем, как реализуется в них идея контроля человека. Можно полагать, что это следствие прогностического потенциала художественного мышления, способность видеть будущее посредством работы с образом изобретений – как уже созданных и вышедших на рынок, так и находящихся в стадии разработки, в чем мы могли убедиться на примере радио. При этом часто случается так, что автор художественного произведения не ставит осознанно цель предсказать параметры техники будущего и те изменения, которые она повлечет, но это у него получается блестяще. И, наоборот, попытки предсказывать терпят неудачу, но при этом отлично отражают представления современников автора о том или ином вопросе – в частности, о власти и контроле.

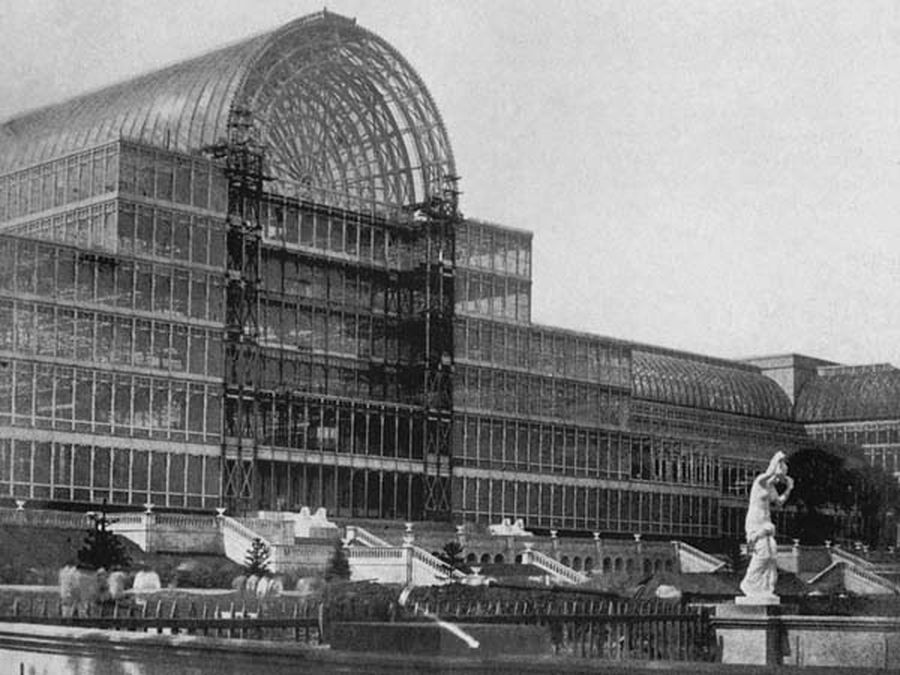

Исторически первый антиутопический роман, затрагивающий интересующую нас тему, – написанный в 1920 году «Мы» Евгения Замятина. Организация контроля в описываемом им обществе осуществляется без привлечения специальных технических средств. Сама архитектура жилищ, предполагающая стеклянные стены, предоставляет возможность беспрепятственного наблюдения за людьми-«нумерами». Идея стеклянных стен – это не личное изобретение Замятина. В 1851 году английский архитектор Джордж Пакстон строит Хрустальный дворец – сооружение из стекла и чугуна, приуроченное им к Всемирной выставке.

Легкое, прозрачное, как бы парящее в воздухе здание произвело впечатление на современников – казалось, что именно такие дома знаменуют собой новую эпоху, что это архитектура будущего. В 1863 году Николай Чернышевский в романе «Что делать?» выводит образ всеобщего дома с прозрачными стенами, который снится Вере Павловне в её четвертом сне о прекрасном будущем. Ф.М. Достоевский в «Записках из подполья» (1865) также упоминает хрустальный дворец и в своей манере полемизирует с необозначаемым оппонентом, задумываясь, можно ли усомниться в этом здании, «показать ему кукиш». Концептуально роль стекла в строительстве была оформлена писателем-фантастом Паулем Шеербартом в книге-манифесте «Стеклянная архитектура» (1914). Шеербарт полагал, что уровень культуры зависит от уровня архитектуры, и видел необходимость строительства стеклянных зданий, чтобы дать жилищу свет Солнца, звезд и Луны. При этом писатель указывает на необходимость использования в оформлении стен цветных, а не прозрачных стекол. Однако в антиутопии Замятина стекла абсолютно прозрачны – архитектура здесь служит не для освещения внутреннего объема помещения, а для осуществления наблюдения извне. В «Мы» творческое развитие получают две идеи: культура через архитектуру, которая уже была сформулирована и дала стеклянные стены, и осуществление власти через архитектуру, осмысленное позднее Мишелем Фуко. Французский философ показал значимость архитектуры в построении властных отношений и организации контроля: хрестоматийный пример Паноптикума Иеремии Бентама выражал общие распространенные практики построения таких зданий, которые бы позволяли наблюдать за их обитателями. Замятин верно определил вмешательство власти в частное пространство дома как тренд тоталитарного общества, но не учел, что средства контроля могут быть более изощренными, нежели стеклянные стены. В тоталитарном обществе ценна не прозрачность «для всех», хотя она формально декларируется, равно как и демократический, народный характер власти и принятия решений. Подлинный надзор эксклюзивен, он выступает прерогативой власти, и организовать его можно за счет более новых, чем стекло, изобретений.

Чему, если не кинокамере, суждено было стать таким изобретением?

Жизнь врасплох

Прием съемки скрытой камерой впервые был применен современником Замятина Дзигой Вертовым, которого по праву считают основателем советского документального кино и первопроходцем-экспериментатором этого жанра. Его творческим кредо стало отражение правды окружающего мира средствами кино, приоритет документального начала над игровым. В манифесте 1922 года с замятинским названием «Мы» Вертов критикует современное ему кино за излишний психологизм, неестественность отражаемых движений и призывает искать движения «необходимые, точные и скорые». В обновленной версии манифеста, вышедшей в журнале Владимира Маяковского «ЛЕФ», появляются концепция «киноглаза», беспристрастного, фиксирующего и служащего целям строительства нового общества и создания нового человека: «Я — киноглаз, я создаю человека, более совершенного, чем созданный Адам, я создаю тысячи разных людей по разным предварительным чертежам и схемам…Я у одного беру руки, самые сильные и самые ловкие, у другого беру ноги, самые стройные и самые быстрые, у третьего голову, самую красивую и самую выразительную, и монтажом создаю нового, совершенного человека». Пафос создания «нового человека» характерен для советской действительности тех лет, о чем Дискурс писал довольно обстоятельно. Однако чтобы создать нового человека, нужно хорошо изучить «исходный материал», запечатлеть его естественное поведение в естественной среде. «Жизнь врасплох» – именно так звучал подзаголовок программного фильма мастера «Кино-глаз», вышедшего в 1924 году. В его титрах сам Вертов обозначен не как режиссер, а как «кино-разведчик», что в полной мере отражает его позицию по отношению к реальности – он не режиссирует постановку, он выявляет то, что скрыто, неизвестно. В фильме используется уже упомянутый прием съемки скрытой камерой или не вмешивающегося наблюдения оператора: при запечатлении быта деревенского пионерлагеря, сцен на рынке потребительского кооператива или времяпрепровождения посетителей пивной Моссельпрома. Последний эпизод выглядит особенно красочно: в кадре с высокой точки снято, как колоритные клиенты заведения употребляют пиво, когда к ним подходит пионерка с кружкой для сбора пожертвований на борьбу с туберкулезом.

«Кино-глаз» (1924, реж. Дзига Вертов)

Творческое наследие режиссера составляют не только фильмы, но и программные статьи, выступления и дневники. Одна из таких дневниковых записей в контексте заявленной темы представляет особенный интерес.

В 1936 году в газете «Правда» от 22 сентября Вертов наткнулся на заметку о воре-рецидивисте, который устроился на должность контролера сберкассы, какое-то время воровал деньги, но затем был разоблачен. Под впечатлением от прочитанного режиссер оставил в дневнике следующую запись: «Если киноправда — это правда, показанная средствами «киноглаза», то снимок контролера будет «киноглазовским» только в том случае, если с него будет сброшена маска, если за маской контролера будет виден вор. Единственное средство сбросить с контролера маску — скрытое наблюдение, скрытая съемка, то есть аппарат-невидимка, сверхчувствительная пленка и светосильные объективы, пленка для ночных и вечерних наблюдений; кроме того — бесшумность аппарата (зрение плюс звук), постоянная готовность аппарата к съемке. Мгновенное включение одновременно с увиденным. Это из хроники происшествий. Не в театре, а в жизни вор играет роль контролера для того, чтобы ограбить кассу». В короткой личной заметке мастер обозначил и цель, и направления развития технологии видеонаблюдения на ближайшие полвека, технологии, которая не существовала на момент написания Замятиным «Мы» и съемок Вертовым «Кино-глаза».

Нужны ли будут для выявления правды жизни стеклянные стены, или достаточно будет одного стеклянного глаза – беспристрастного и бесшумного?

Little eye of Big Brother

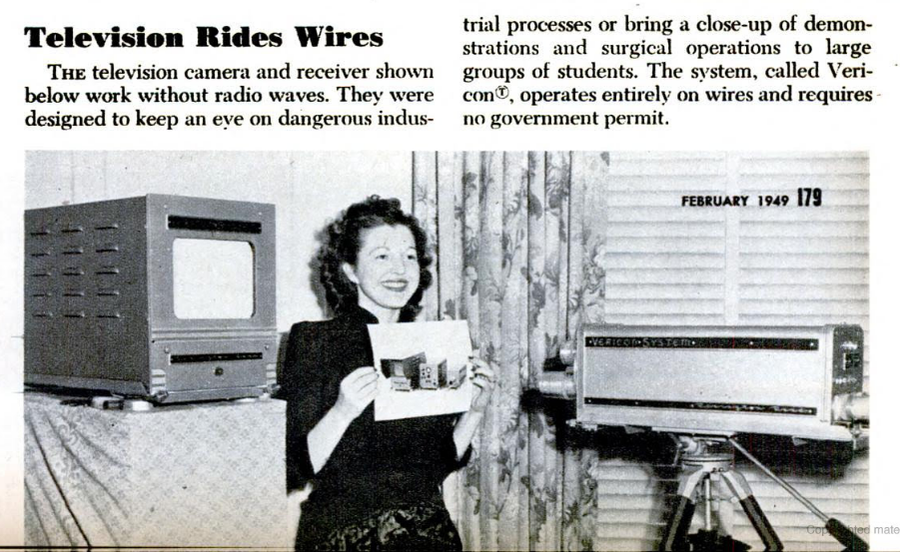

Спустя 13 лет после публикации заметки в «Правде» о воре-контролере сберкассы, в 1949 году на другой части земного шара и в другом периодическом издании, «Popular science», выходит небольшое сообщение о коммерческой разработке с названием Vericon, позволяющей её владельцу без приобретения специальной лицензии на телевещание осуществлять передачу телевизионного сигнала от камеры к монитору. Создатели предполагали использовать эту систему для наблюдения за опасными производственными процессами и дистанционной демонстрации хирургических операций большим группам студентов-медиков.

В том же 1949 году свет увидела другая классическая антиутопия – «1984», написанная Джорджем Оруэллом. Оруэлл описывает тоталитарную общество и средства контроля граждан. Однако, в отличие от общества в замятинском «Мы», архитектура здесь не играет определяющей роли – контроль за гражданами осуществляется через «телекран» – устройство, служащее одновременно и средством слежения правительства за гражданами, и средством распространения правительственной же пропаганды. Телекраны установлены в домах и публичных пространствах, они неотключаемы и граждане доподлинно не знают, наблюдают ли за ними в данный момент или нет. Здесь суть власти через наблюдение Оруэлл отразил довольно четко – узникам Паноптикума так же не было известно, наблюдают за ними или нет. Роман спровоцировал оживленную дискуссию, в том числе и о пределах вмешательства государства в дела граждан, о возможности наблюдения за ними, что, однако, не помешало отрасли видеонаблюдения развиваться и далее. Спустя 10 лет после публикации романа, в 1959 году, в Ганновере в период проведения промышленной выставки и в связи с возросшим автомобильным трафиком монтируется полицейская система видеонаблюдения Zauberspiegel. Примерно с этого же времени она начинает использоваться на постоянной основе в других немецких городах – Габмурге и Мюнхене.

Исследователь истории вопроса полицейского наблюдения в Западной Германии Дитмар Камерер отмечает, что буквально 2-3 года понадобилось полицейским, чтобы приспособить систему наблюдения не только для контроля трафика и переключения сигналов светофора, но и для фиксации нарушений правил дорожного движения и слежения за скоплениями людей – демонстрациями, забастовками и просто толпами, которые воспринимались как криминогенный фактор. Немецкие полицейские особенно ценили эту систему за возможность не только наблюдать, но и фиксировать случаи нарушений для дальнейшего представления доказательств в суде. На материалах специализированного журнала Die Polizei и общенационального Der Spiegel прослеживается, как менялось отношение водителей-нарушителей к факту фото-, а затем и видеофиксации нарушения: если в 1956 году фотография момента нарушения правил выступает в суде неопровержимым доказательством и пересмотр дел с полицейским фотоотчетом в апелляционном порядке редко оканчивается успешно для нарушителя, то в 1973 году фотографии уже не так впечатляют судей, а обвиняемые и их адвокаты подвергают сомнению достоверность этого доказательства, аргументируя возможностью альтернативной трактовки факта, запечатленного на фото. Поэтому полицейским приходится использовать портативные видеокамеры с возможностью записи нарушения на пленку и с возможностью демонстрации записи прямо на месте правонарушения. Камерер приводит любопытную цитату из материалов прессы 1987 года: типичной реакцией водителя, которому демонстрируют видеозапись его вождения в полицейской машине, выступает сочетание удивления и интереса, а покидает он её с широкой улыбкой на лице. Объяснилось это эффектом психологической разрядки, так как видеозапись нарушения как доказательство исключает всяческую двусмысленность толкования и избавляет от необходимости построения линии защиты в суде. Действительно, нарушитель если и не полюбил Большого Брата, то принял его существование.

Методы организации видеонаблюдения и записи стали к середине 1980-х доступны не только полиции и использовались не столько государственными структурами, сколько частными лицами и организациями. Переход от громоздких электронно-лучевых трубок к ПЗС-матрицам в конструкциях камер позволил уменьшить габариты и снизить энергопотребление, а распространение технологий видеозаписи – составлять архив наблюдений. Совершенствование и удешевление технологии производства вызвали снижение цен на популярные решения организации видеонаблюдения.

Кроме того, сказалась и экономическая ситуация: десятилетие 1970–80-х характеризуется спадом, вызванным неспособностью ряда развитых государств эффективно обеспечивать занятость и поддерживать приемлемый уровень инфляции. Банкротство крупных предприятий, рост безработицы повлекли за собой закономерный рост посягательств на собственность, а это, в свою очередь, способствовало распространению видеонаблюдения, использующегося на частных объектах – магазинах, складах, частных домах.

В «оруэлловском» 1984 году произошли два культурных события, на которые в контексте темы хотелось бы обратить особое внимание. На Втором международном фестивале видеоарта в Монбельяре режиссер Михаэль Клир получает приз за фильм «Гигант» (Die Riese). Эта лента – монтаж записей камер видеонаблюдения, расположенных в общественных местах (на перекрестках, площадях, в супермаркетах) некоторых немецких городов. Немецкий кинематографист показал, что, во-первых, утилитарное назначение камер видеонаблюдения не мешает использовать их как средство создания высокого искусства, во-вторых, заставил зрителя задуматься о том, что сам он, не ведая об этом, может стать актёром, а его повседневная жизнь – оказаться частью сценария.

Отрывок из фильма «Гигант» (реж. М. Клир, 1983)

Как пишет о призе Клира французский философ Поль Вирильо: «Это триумфальное прощание с человеком за объективом, это абсолютное растворение визуальной субъективности в эффекте технического окружения, в своего рода постоянном панкинематографе, который без нашего ведома превращает самые обычные наши действия в киноакты, а новый материал видения — в первейший материал видения, бесстрашного и безразличного».

Второе значимое событие 1984 года, уже относящееся не к фестивальному кино для ценителей-интеллектуалов, а к популярной музыке, – выход дебютного альбома и сингла певца Роквелла с названием «Somebody’s Watching Me» («Кто-то следит за мной») с одноименной песней. Альбом стал одной из значимых коммерческих удач лейбла Motown, на котором был издан.

Rockwell – Somebody’s Watching Me

Лирический герой композиции («средний человек со средней жизнью») постоянно ощущает на себе взгляд со стороны, чувствует присутствие неких темных сил, наблюдающих за ним и нарушающих его приватность. «Видят ли меня люди по телику, или это моя паранойя? Следят ли соседи? Следит ли почтальон?» – задается вопросами певец. Роквелл развивает тему страха перед неизведанными силами, заданную оглушительным успехом хита «Thriller» Майкла Джексона. В отличие от творения Джексона, не страх ночи и внутреннего монстра, спящего в каждом человеке, а страх внешнего субъекта, взгляд которого чувствуешь затылком, беспокоит Роквелла. Хотя о камерах наблюдения в тексте песни речи нет, ясно одно – их, тех, кто следит, становится все больше. Мир, описанный Оруэллом, частично воплощается в жизнь: место Министерства правды, цели которого хоть и были бесчеловечны, но, по крайней мере, ясны, занял неизвестный наблюдатель, а явно определенные «телекраны» заменены почти незаметными камерами.

Оставался вопрос – насколько незаметными?

Кукиш стеклянному глазу

К 90-м годам XX века системами видеонаблюдения оснащаются многие общественные места: улицы, парки, музеи. Цифровая индустрия продолжает работать над компактностью устройств, объем памяти хранения стал измеряться не метрами пленки, а мегабайтами носителей, а распространение компьютерных сетей позволило устроить удаленное наблюдение из любой точки мира за любой другой точкой мира. Компьютерные мощности быстро позволили не только фиксировать изменения движения, освещенности наблюдаемой сцены (примеры удачных технических решений этих задач существовали и в докомпьютерную эпоху), но и подвергать их более глубокому и сложному анализу, вплоть до распознавания образов. В то же время стало очевидно, что компьютерные системы весьма ненадежны, подвержены вирусным атакам, и информация часто уплывает в руки злоумышленникам, а правительство не может обеспечить элементарной безопасности. Такое положение не могло не вызвать роста протестных настроений.

В 1995 году гражданский активист из Нью-Йорка Майкл Картер составляет текст манифеста «Партизанское определение камер скрытого наблюдения», а в ноябре 1996 года объединяет усилия с другим активистом – Биллом Брауном. Вокруг этих двух незаурядных личностей складывается группа людей, обозначившая себя как Surveillance Camera Players (SCP), что можно перевести как «Актеры камеры наблюдения». В Манифесте Картер провозглашает несомненность факта использования камер как инструмента социального контроля: камера снимает конформистские передачи для телевидения и фильмы, пропагандирующие одобряемые большинством нормы и ценности. Организация видеонаблюдения – еще один способ использования камеры для контроля, соответственно, с ним нужно бороться, показывая, насколько абсурдна сама система, заставляющая человека заниматься слежкой за другими. Картер предлагает противодействовать этому путем создания своего собственного спектакля, разыгрываемого перед камерами, как будто зрителем выступает должностное лицо, сидящее перед монитором, а продюсером – поставщик систем видеонаблюдения. Где именно будет происходить действо, будет ли оно иметь регулярный характер или станет разовой акцией, а также то, какой будет постановка – предлагается решить самим участникам, актерам. Подчеркивается, что такое действие перед камерами является не только способом протеста против наблюдения, но и актом создания предмета искусства, а не бездумного потребления. При этом не надо быть модным художником, специализирующимся на хэппенингах, так как концепция не предполагает создания широко доступного носителя и привлечения журналистов для освещения. Все вместе это позволяет избавиться от элитизма, обычно присущего такого рода искусству.

Участники группы развили мысль: нужно показать наблюдателям, что, несмотря на лавинообразный рост камер наблюдения, офицерам полиции смотреть становится не на что, и что разыгрывать небольшие пьесы – это способ сделать их жизнь веселее, показать, что в жизни есть не только секс и насилие. Скучающий наблюдатель – неэффективный наблюдатель, а значит – лишняя нагрузка для городского бюджета. Постановка же развеет скуку. Следует, однако, отметить, что довольно быстро группа несколько изменила подход, впустив в число зрителей не только наблюдателя по ту сторону монитора, но и простых прохожих.

Группа SCP дебютировала 10 декабря 1996 года перед одной из камер Манхэттена с постановкой отрывка абсурдистского представления Альфреда Жарри «Король Убю», приурочив её к 100-летию парижской премьеры пьесы.

Почему было выбрано именно сочинение Жарри? Дело в том, что его воззрения на театральное искусство были довольно близки основателям SCP и хорошо вписывались в новую реальность с её вездесущими камерами наблюдения. Во-первых, драматург был захвачен идеей создания театрального пространства в противовес собственно диалогам, истории и прорисовке характеров персонажей. Улица, метро, парк – все эти повседневные места обладают потенциалом создания такого пространства, а появление камеры с ограниченным углом обзора автоматически задает границы сцены. Во-вторых, деление пьесы на действия, а также локации и некоторые персонажи обозначались им с помощью плакатов, которые демонстрировались зрителю. Это объяснялось необходимостью порвать с принципиальной бесплодностью попыток имитировать реальность на сцене. Действительно, зачем нанимать толпу костюмированных статистов, чтобы изобразить движение польской армии, идущей по Украине, если можно выдать актеру плакат с надписью «Польская армия», ведь оба варианта одинаково неудачно имитируют для зрителя нашествие поляков, так как настоящими не являются. В случае с выступлением перед камерой видеонаблюдения плакаты напоминают наблюдателю о том, что он выступает здесь зрителем, и действующее лицо не пытается совершить нечто противоправное, а только лишь играет свою роль. В-третьих, все актеры, занятые в пьесе «Король Убю», носили маски для того, чтобы усилить впечатление «марионеточности»: своеобразная прививка от звездной болезни и напоминание зрителям об их собственных страхах, желаниях и мечтах. Маска здесь помогает зрителю соотноситься не с актером, но с тем персонажем, которого он представляет на сцене, она выступает средством диалога. Персонажи у Жарри весьма символичны, каждый может узнать в них что-то свое. В случае с видеонаблюдением это еще и способ напомнить офицеру полиции, что сегодня наблюдает он, а завтра – наблюдают за ним. Ну а для случайно проходящей мимо публики – это возможность напомнить об использовании систем распознавания образов.

Годы наибольшей активности группы SCP приходятся на период с 1999 по 2001 годы. Специально для представления перед камерами были написаны новые или адаптированы существующие пьесы (в том числе уже упомянутая «Король Убю») – «Ворон» Эдгара По, «В ожидании Годо» Сэмюэля Беккета, а также пара сцен из романа «1984» Джорджа Оруэлла.

Отрывок из антиутопии «1984», разыгранный в метро Нью-Йорка 9 ноября 1998 года – самая известная работа группы SCP. Запись постановки выполнена бытовой видеокамерой с публично доступного монитора видеонаблюдения. Камера снимает снятую камерой наблюдения постановку литературного произведения, где фигурируют камеры наблюдения: пример чистого постмодернизма.

В деятельности группы приняли участие около 50 человек, всего было организовано 66 представлений, преимущественно в Нью-Йорке, но единичные выступления наблюдались в других городах и даже странах (Великобритания, Германия, Италия, Литва, Испания, Австрия). Кроме того, группой были составлены карты расположения камер видеонаблюдения в некоторых американских городах, что участниками группы полагалось как наиболее эффективное средство противодействия наблюдению (несмотря на ряд законодательных ограничений, многие камеры устанавливаются с нарушениями) как технологии социального контроля. Также члены группы в 2006 году издали книгу «We Know You Are Watching: Surveillance Camera Players 1996-2006», где объединены тексты Манифеста, собственные статьи, а также интервью с другими участниками группы.

Идея протеста против использования видеонаблюдения путем абсурдизации самой технологии быстро распространилась по миру: 10 мая 1997 в Брайтоне (Великобритания) около 200 человек устроили массовую акцию против городской системы видеонаблюдения. Помимо повреждения или уничтожения камер, протестующие:

– обвили столб, на котором была смонтирована камера, лентами и начали кружить хоровод, превратив его в майский шест;

– инсценировали различные акты вандализма, нападений, краж, наркоторговли;

– привязывали к воздушным шарикам, наполненными гелием, полосы фольги, которые экранировали передачу СВЧ-сигнала, передающего изображение с камер на центральный пульт;

– размещали стикеры с надписью «Внимание! Ведется видеонаблюдение» в нескольких общественных туалетах;

– поместили перед одной из камер надувную куклу из секс-шопа;

– надели на одну из камер пластиковый пакет.

Протест в Великобритании – пожалуй, самый массовый за всю историю существования видеонаблюдения. Периодически и сейчас нечто подобное вспыхивает в разных уголках мира, однако чаще всего это акции художников или отдельных гражданских активистов, озабоченных вмешательством государства в частную жизнь, а не общегражданская мобилизация. Да и группа SCP, хотя и обновляет свой сайт, не сообщает ничего о новых спектаклях, занимаясь сбором упоминаний о себе в интернете и прессе. Острота повестки тотальной видеослежки снялась, и многие граждане не заявляют своего протеста относительно роста количества камер и совершенствования технологий слежения.

Возможно, люди полюбили Большого брата?

Давай увидим мелкое в зеркальном отражении

3 апреля 1996 года 19-летняя студентка экономического факультета Дикинсонского колледжа Дженифер Рингли установила в своем общежитии вебкамеру, изображения с которой каждые три минуты публиковались на специально созданном сайте JenniCam.org. Девушка совершенно не стеснялась, отчего некоторые снимки были весьма откровенного содержания. В 1998 году девушка переезжает в Вашингтон, а её проект получает развитие: сайт обретает бесплатную и платную версии, а камер становится четыре. Популярность сайта Дженни растет – расцвет популярности приходится на 1998 год, когда его посещают 3-4 миллиона человек в день.

Довольно скоро у Дженни появляются подражатели. 22 августа 1997 года свой сайт с такой же идеей и содержанием запускает Ана Воог. Этот проект продержался онлайн до 2009 года, целых 12 лет. В 2000 году стартует сайт Митча Мэддокса (известен как DotComGuy), который совмещает идею круглосуточного веб-вещания чужой жизни с заказом еды, одежды и прочего через интернет. В том же году сходный, ограниченный тремя неделями, проект «iOne» был реализован в России издательским домом «Коммерсант», где роль объекта наблюдения сыграл Федор Павлов-Андреевич. В лексикон входит словечко лайфлоггинг, обозначающее визуальную демонстрацию своей жизни в интернете, в том числе, в прямом эфире.

Не отставал и большой шоу-бизнес. 1 июня 1998 года состоялась мировая премьера фильма «Шоу Трумана» режиссера Питера Уира. Сюжет картины строится вокруг грандиозного телешоу, центральным героем которого выступает Труман Бёрбанк, а всё остальное его окружение – это актеры и декорации, только он об этом не подозревает. Жизнь Трумана, наблюдаемая множеством скрытых камер, транслируется ежедневным прямым эфиром. События в шоу – межличностные конфликты, автомобильный трафик и даже погодные явления – режиссируются исполнительным продюсером Кристофом и его командой. Ясно, что только конфликт Трумана и выдуманной реальности полностью контролировать нельзя, о чем, собственно, и повествует фильм. Как и любое другое качественное произведение, это допускает возможности различной интерпретации (поиск человеком бога, ирония над чрезмерным интересом публики к жизни знаменитостей, вопросы о типичности жизни и пр.). Можно также добавить, что фильм констатирует смену парадигмы паноптизма, выраженную Бентамом и описанную Фуко. Наблюдение как средство контроля неожиданно стало доступно многим, а не одному-единственному властному наблюдателю, равно как и многие стали наблюдаемыми. Предметом наблюдения становится наблюдение не девиаций (и пресечение их последствий), а обычной жизни. Образно выражаясь, и стеклянный дом, и стеклянный глаз к началу нового тысячелетия начали покрываться серебряной амальгамой, в которой наблюдатель мог ясно увидеть себя. Ярким подтверждением этого тезиса является популярность телепроекта «Большой брат» нидерландской компании Endemol, запущенного в 1999 году – телесети более 54 стран до сих пор выпускают свои версии, либо ретранслируют голландский продукт. Суть его проста: ограниченное пространство, наблюдаемое камерами, ограниченное количество участников, вступающих между собой в отношения за некоторый ограниченный ресурс (будь то время, отношения, возможность жить в более комфортных условиях, либо денежный приз). Попытка создать модель жизни как она есть, камеры, дающие возможность посмотреть на себя со стороны. Словенский философ Славой Жижек, рассуждая о популярности проекта, провозглашает крах Бентам-Оруэлловской картины мира, построенной на наблюдении: тот факт, что за тобой наблюдают, уже не вызывает страха, напротив – когда такого наблюдения нет, человек начинает испытывать беспокойство, начинает сомневаться в собственном существовании. Если считать, что мы – лишь часть чьей-то фантазии, то в этой системе факт наблюдения, проявленный к нам интерес, выступает онтологической гарантией существования субъекта. Жижек полагает, что, в отличие от фильма «Шоу Трумана», драматургия реалити-шоу строится не на борьбе с навязанной извне реальностью, а на игре в реальность, попытке быть самим собой перед камерами.

Пугающая мысль, о которой должен напомнить «Большой Брат» – что, если мы и в реальной жизни играем себя для кого-то, и в этой игре для Другого видим смысл собственного существования?

Заключение

Итак, мы видим, как идея паноптизма постепенно трансформировалась от прозрачности стен жилища к прозрачности жизни как таковой. Существенно поменялись границы личного и публичного пространств, а также отношение к репрезентации личного в публичном. Развитие компьютерных технологий снизило и унифицировало значимость тела физического, переведя большую часть нашей жизни в цифровой формат, в совокупность постов, лайков, социальных связей и социального капитала, наши тела сделались цифровыми, по типу того, как они делаются бумажными в мире «Бюрократиады», описанном Маяковским. Развитие нейросетей и технологий распознавания лиц привело к замещению наблюдающего за толпой офицера полиции сервером с программой, которая уже может определять, что человек пошел в сторону защищаемого объекта, распознавать эмоции, идентифицировать личность человека. Изобретение гугл-очков дает возможность любому желающему обзавестись всевидящим портативным стеклянным глазом, а с учетом склонности «корпорации добра» к тайной передаче личных данных пользователей заказчикам рекламы, оно актуализировало дискуссии о новом Большом Брате. Этот Большой Брат не хочет контролировать твои мысли, он хочет продать тебе побольше ненужных товаров. Для этого ему не нужно смотреть на тебя, ему нужно знать, на что смотришь ты сам. Вероятно, Большой Брат – это ты и есть?

В сети есть популярный комикс под названием «Хаксли против Оруэлла», где автор (Нейл Постмен) приходит к выводу, что при прогнозировании будущего прав был все-таки Хаксли. Никто не запрещает книги, потому что их никто не читает, цензуры нет, но есть масса пустой информации, в которой тонет правда, контроль поддерживается не пытками, а удовольствием и так далее. В романе «О дивный новый мир», который был издан в 1932 году, за семнадцать лет до сочинения Оруэлла, тема визуального контроля над обществом вообще не поднимается: власть контролирует человека, начиная с момента его зачатия, и делает это так эффективно, что в дальнейшем слежении за его поведением попросту нет нужды. Любые девианты не вписываются в общество, не чувствуют в нем себя счастливыми, что в конечном итоге ведет к их гибели.

Однако пророческий взгляд Хаксли коснулся и темы реалити-шоу. В романе есть эпизод, где Дикарь, желающий убежать от гедонистического общества в удаленную местность, занимается самобичеванием, усмиряя собственную плоть. Этот процесс скрытой камерой снимает репортер Дарвин Бонапарт, который затем использует отснятый материал для демонстрации в кино. Бичующий себя Дикарь становится сенсацией, к нему прилетают поклонники и буквально умоляют как следует снова похлестать себя бичом, присоединяясь к нему. Он сдается, и снова начинается «оргия единения», одна из многих, которые были так противны Дикарю в обществе удовольствий. Когда Дикарь очнулся после оргии, то он настолько ужаснулся тому, что позволил себя вовлечь в этот круговорот, что наложил на себя руки. Вероятно, Славой Жижек интерпретировал бы стремление Дикаря убежать от наблюдения скрытым желанием быть наблюдаемым, и когда оно все же исполнилось, то закономерно привело к гибели субъекта желания. Желание быть видимым для других, судя по всему, не требует ни стеклянных стен, ни стеклянного глаза, ни даже Большого Брата. Это желание будет постоянно искать выход и придумывать все новые и новые способы это сделать.

Найдет ли оно его сейчас?

Заглавная иллюстрация – произведение художницы Rina Ray.