Вы когда-нибудь видели передачу, где в одном выпуске Виктор Цой дает интервью, москвич рассказывает о жизни с лошадью в квартире, режиссер Марк Захаров хочет похоронить Ленина, а американский журналист предлагает космическое сотрудничество? В рекордно популярной телепрограмме 90-х «Взгляд» каждый выпуск был именно таким — острым, вдумчивым, хаотичным и смелым. Передача, которую в разные годы вели Владислав Листьев, Александр Любимов, Дмитрий Захаров, Сергей Бодров, просуществовала с 1987 по 2001 год, пережила временное закрытие, цензуру, подпольные съемки, но сохранила любовь миллионов зрителей и стала настоящим рупором перестройки сознания.

Чтобы объяснить феномен «Взгляда», киновед Леона Гредникова посмотрела все архивные выпуски и пообщалась с создателями передачи. В мультимедийном лонгриде рассказываем историю культовой программы: как за 14 лет она менялась от музыкально-молодежного ток-шоу до социально-политической трибуны, почему фишкой «Взгляда» стала концепция коммунальной квартиры, каким образом ведущие пропагандировали с экранов человеколюбие, как единственными на российском телевидении рассказывали правду о войне в Чечне, в прямом эфире общаясь с солдатами и боевиками, и почему выпуски «Взгляда» 25-летней давности стоит смотреть и сегодня.

Зеркало общества: телевизионный ландшафт 90-х

Обсуждая старое российское телевидение 90-х и начала 00-х вместе с родственниками и друзьями, мы, как ни крути, склонны обобщать, называть ушедшую эпоху торжества голубых экранов бесцензурной, свободной и независимой на контрасте с телевидением сегодняшнего дня. Это так, но не совсем.

Тяга к культурной некрофилии («раньше было лучше», «страна была добрее» и так далее) характерна для совершенно разных поколений. Люди привыкли обелять многое из того, что происходило с ними 30 лет назад, даже если в момент развития событий восприятие и ощущения были диаметрально противоположны нынешним. Таково свойство памяти: находить хорошее в плохом по прошествии времени, с некоторым пафосом рассказывать об идеалах и интересах молодости, на которую уже нельзя повлиять — только молчать и смотреть, любоваться артефактами прошлого сквозь витрину.

С одной стороны, культурная некрофилия и романтизация собственного опыта, зачастую очень тяжелого, помогают принимать удары судьбы безболезненно. С другой стороны, они же примиряют с заведомо низкими человеческими стандартами сегодняшнего дня, заставляя смотреть на события и людей сверху вниз. Оттого поколения, которые любили, работали и выживали в 1990-е, во многом опираются на культурный бэкграунд (или все-таки опыт?) своего прошлого, а к вещам и процессам XXI века, не имеющим за собой ностальгического флера эпохи, относятся снисходительнее.

Исходя из субъективного переосмысления прошлого старшими поколениями, мысль об абсолютной свободе старого телевидения мы также принимаем на веру. Если же исследовать вопрос без эмоциональной привязки к прошлому, созданной не нами, окажется, что правда не настолько едина и неделима.

Конечно, амбициозный и всегда прямолинейный ведущий Владислав Листьев свободно задавал вопрос о рекламе Борису Ельцину, сидящему в студии. Однако программу «Взгляд», одним из ведущих которой был Владислав Николаевич, закрывали на неопределенный срок, как объясняли, в связи с отставкой министра иностранных дел Шеварднадзе и нежеланием освещать событие вне программы «Время». К зацензуренным передачам также относятся выпуски острой и актуальной политической программы «Красный квадрат» с Джохаром Дудаевым, Борисом Немцовым и Григорием Явлинским, которые так и не вышли в эфир, а также тревожные перипетии невзоровских «600 секунд».

Принимая во внимание все вышеупомянутое, мы не можем говорить об абсолютной свободе телепрограмм 1990-х — но повлияла ли мнимость этой свободы на безоговорочную любовь миллионов людей? В чем заключается секрет успеха старого телевидения и программы «Взгляд» в частности?

Старое телевидение любимо не за присутствие свободы, но за доброту. За обычную человеческую доброту, которая разительно отличает телевизор прошлого от телевизора настоящего. За доброту, которая не считается слабостью, а напротив, культивируется в хорошем смысле слова.

Программа «Взгляд» оставалась рупором перестройки сознания вплоть до закрытия в 2001 году. Телевидение, отвечающее запросам партийной пропаганды, выхолощенные сюжеты, неестественные улыбки ведущих, всегда пристальное внимание к государственному, но никогда к частному, — всё это перестало быть актуальным к моменту создания «Взгляда».

Спустя годы можно с уверенностью сказать, что «Взгляд» ввел в моду порядочность, любовь к жизни и ближнему.

По-патерналистски издевательских интонаций, делающих невозможным просмотр телевидения сегодня, тогда не существовало — они наберут силу только во время президентских выборов 2000 года.

А на телевидении 2000-х... появились общие правила, новые форматы [встречаются] реже. Частный капитал становится локомотивом и ориентиром для ТВ. Каналы и их звезды начинают обрастать жирком — во всех смыслах. Меньше хаоса, больше денег и развлекательного контента. Это золотой период для отечественного ТВ, но в то же время оно становится оружием в руках отдельно взятых персоналий. [На телевидение] приходят грязные приемы информационного давления — все эти Гусинские и Березовские, Доренки и Киселевы. Тогда стало понятно, что телевидение может быть и с отрицательным знаком».

Кстати, говоря о политике и патриотизме: во «Взгляде» считают, что настоящий поступок человека — это не прыгнуть выше головы в потемках государственной машины, но покрасить подъезд, подарить игрушку ребенку из детского дома, собрать деньги на душеполезное дело, отремонтировать что-то безвозмездно, открыть свою театральную студию. Самое главное в этой помощи — искренность, в отличие от показной деятельности многих политиков. «Со злом можно бороться двумя способами: либо уменьшать количество зла, либо увеличивать количество добра», — считают взглядовцы.

Взглядовцами становились не только ведущие и журналисты программы, но и единомышленники, обыкновенные люди, которые наконец почувствовали себя значимыми.

История «Взгляда»

1987–1990: хаос, обаяние и острота

Первый выпуск информационно-музыкальной молодежной передачи — так «Взгляд» позиционировал себя изначально — вышел 2 октября 1987 года. Поддержка ЦК партии легко объясняется тем, что руководители хотели завладеть вниманием молодой аудитории, утомленной застывшими, неживыми и предсказуемыми телепередачами Советского Союза. Именно тогда «Взгляд» зазвучал, сочетая острые политические сюжеты, музыкальные выступления и бытовые зарисовки в различных пропорциях. Его популярность была рекордной для конца 80-х и охватывала всю страну.

Мы не отчитывались, у нас не было цензуры, мы никого не боялись. В то время мы правда могли быть защитниками простых людей, их представителями. У нас была смелость... такой романтизм. Мы правда хотели сделать лучше тот мир и страну, в которой живем, и правда хотели помогать людям. Это... получилось».

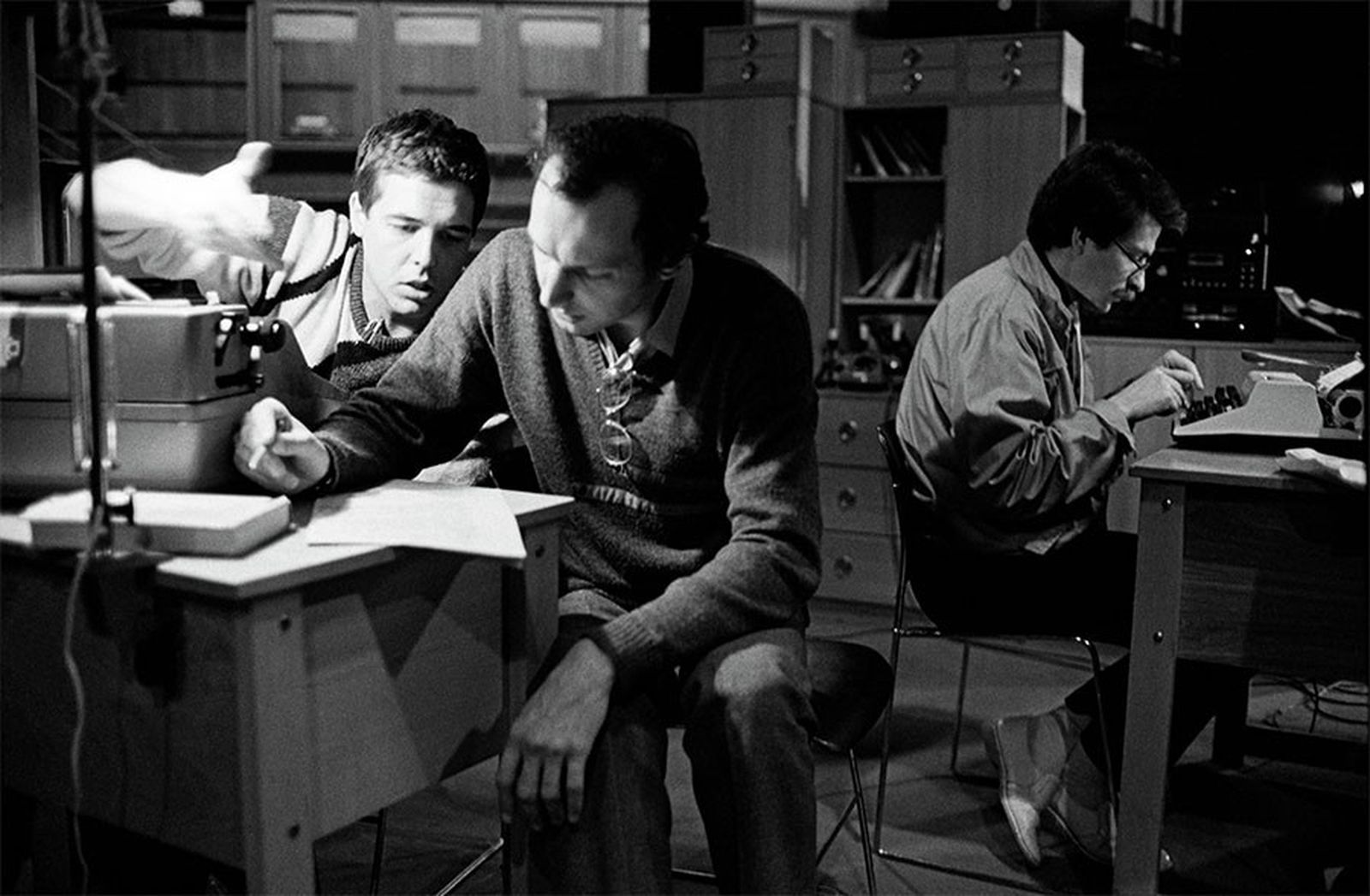

До 1990 года включительно «Взгляд» являл собой хаотично организованную, но свежую и обаятельную программу. Постоянных ведущих было трое: Владислав Листьев, Александр Любимов и Дмитрий Захаров. Позднее пришли Александр Политковский и Владимир Мукусев. Студия, в которой проходили прямые эфиры, должна была выглядеть, как обыкновенная коммунальная квартира, где каждый проживающий обладает своим особым темпераментом. Следование образу не всегда выглядело органично, но зрители предпочитали не замечать несоответствий: ведущие были живыми и полными энергии, в отличие от советских дикторов с механически поставленным произношением.

Хаотичность передачи также выражалась в варьирующемся хронометраже выпусков, от получаса до двух, и не всегда «удачном» соседстве тем: например, за ярким музыкальным клипом следовал сюжет о проблеме самоорганизации молекулы белка. В отличие от позднего «Взгляда», ведущие часто обращались к иностранным сюжетам и новостям, не всегда политическим.

Формат раннего «Взгляда» оператор Владислав Черняев описывает так: «Изначально, когда ведущими были Листьев, Любимов, Вакуловский, Захаров, а потом и Политковский, это была молодежная вечерняя программа. Она поднимала вопросы, интересные именно молодым людям, в ней звучала музыка, которую больше в то время негде было услышать. В сюжетах „Взгляда“, безусловно, поднимались остросоциальные вопросы и обсуждались проблемы страны, но главным было не это. Важен был именно формат общения. Откровенные разговоры, сравни общению на кухне старых друзей, ну и музыка, конечно…».

В первые годы существования «Взгляда» в одном из выпусков состоялся дебют свердловской группы «Агата Кристи». Представители музыкального подполья нередко выступали в программе и давали интервью. Например, Борис Гребенщиков, вернувшийся из США, группа «Альянс» и Виктор Цой.

Самый известный сюжет раннего «Взгляда», взявший гран-при на фестивале во Франции, рассказывает историю Петра Малышева — парня, который спас лошадь и поселил ее в своей московской квартире.

Через несколько лет после съемок передачи Петр погиб добровольцем в Боснии, а лошадь стала возить детей в Битцевском конно-спортивном комплексе — за этой историей, как и за многими другими, взглядовцы продолжали следить. Об особенно важных и резонансных сюжетах ведущие позднего «Взгляда» вспоминали неоднократно, оценивая и обсуждая события спустя 10 лет. На одном из таких эфиров режиссер Марк Захаров предложил похоронить Ленина, академик Сахаров рассказал о своих выступлениях против ядерных испытаний, а советские хиппи — о работе на заводе.

1990–1994: снятие с эфира, подпольные съемки и политизация

В конце 1990 года новогодний выпуск «Взгляда» был снят с эфира руководством Гостелерадио СССР: обсуждение отставки министра иностранных дел Эдуарда Шеварднадзе, как они говорили, было нежелательно. В январе 1991 года решение обернулось полным закрытием программы. Взбудораженная аудитория не могла оставаться в стороне, и уже через месяц на улицы с манифестацией вышли сотни тысяч людей, а группа «ДДТ» выступила с большим концертом в поддержку «Взгляда». Весной Любимов и Политковский стали выпускать подпольный «Взгляд», который неравнодушные люди распространяли с помощью VHS-кассет. Кассеты также рассылались по региональным телецентрам и студиям на кабельном телевидении.

Августовский путч нашел отражение в специальных выпусках, которые вышли 23 и 25 августа. Ведущие восстанавливали хронику событий при помощи собственных видеоматериалов, импровизированных интервью со свидетелями по обе стороны баррикад и закадрового комментария. Это были выпуски, длящиеся три часа в совокупности и отражающие пик политической тематики во «Взгляде». Далее она пойдет на убыль, а поздний «Взгляд» продолжит собирать специальные выпуски, но с темами другой направленности: например, искренний разговор с киреевскими шахтерами, кубинский выпуск по местам Хемингуэя или репортажи о Чеченской войне.

1994–1996: возвращение «Взгляда», смена ведущих, репортажи из Чечни

В 1994 году программа возвращается на экраны официально и выходит в эфир из Останкино. Все ведущие, кроме Александра Любимова, покидают ее по личным соображениям. Соведущие захотели делать свои программы: Дмитрий Захаров занялся исторической программой «Веди», Владислав Листьев развивал и вел такие форматы, как «Час Пик», «Тема» и «Поле чудес». Начинается новый этап, на котором искрящийся задор, острота и хаотичность сменяются вдумчивостью, умиротворением и борьбой с кризисом веры в завтрашний день на бытовом уровне.

Стандартные 45 минут эфира раскладывались на беседу с известным гостем и сюжеты, снятые взглядовскими журналистами или их друзьями с региональных телеканалов. Так, беседа с Сергеем Мавроди в студии могла соседствовать с сюжетом о праправнучке Николая Первого — и то и другое вызывало чисто человеческий интерес, а мнимая разнокалиберность никого не смущала. Среди известных гостей «Взгляда» были как литераторы и режиссеры, так и политические лидеры, например Михаил Горбачев.

По мнению Владислава Черняева, уникальность передачи объясняется прежде всего выбором тем и их подачей: «В то время просто не было возможности узнать что-либо помимо официальных новостей, и сюжеты программы „Взгляд“ непосредственно с места событий, безусловно, были невероятно важны и интересны зрителю. Сама подача информации принципиально отличалась от всего, что на тот момент можно было увидеть на российском ТВ. Некоторые сюжеты превращались в многосерийные мини-фильмы со своими героями и порой совершенно неожиданным развитием. Интересны были не события как таковые, а люди в определенных обстоятельствах. И сюжеты могли рассказывать о рядовом солдате, отправившемся в отпуск домой, о смотрителе заповедника в Крыму, о человеке, строящем мини железную дорогу, о зеках на Сахалине, отдающих свой хлеб детям в школах».

С началом Первой чеченской кампании обсуждение событий стало более откровенным и местами шокирующим. В сюжетах раскрывались подробности быта российских военнопленных в Чечне, неприкрытого насилия стало в разы больше. На первый план вышли судьбы людей, покалеченных войной, — например, раненые бойцы в госпиталях делились своим мнением о происходящем на камеру и неодобрительно высказывались о действиях власти.

Как журналисты, взглядовцы сохраняли нейтралитет, показывая вещи такими, какие они есть. Они общались не только с российскими генералами, но и с чеченскими боевиками, в том числе в прямом эфире.

Также взглядовцы вместе с майором Вячеславом Измайловым, обозревателем «Новой газеты», занимались обменом военнопленных, который стал возможен благодаря широким контактам и огласке, создаваемой передачей. «Взгляд» много лет занимался поиском пропавших людей (не только военных) еще до создания передачи «Ищу тебя», ныне известной как «Жди меня». Программа способствовала скорейшему освобождению журналиста и оператора «Взгляда», которые были похищены в Грозном и выдержали плен. Оператор Владислав Черняев вспоминает:

«Наши съемочные группы находились в гуще событий, фиксируя и не цензурируя происходящее. И главным рефреном всех выпусков того времени была человеческая трагедия, развернувшаяся на наших глазах. Любые события показывались через призму разрушенной человеческой жизни... Каждый сюжет — не сухая статистика, а жизнь конкретного человека».

1996–2001: Сергей Бодров, доброта в прямом эфире и закрытие передачи

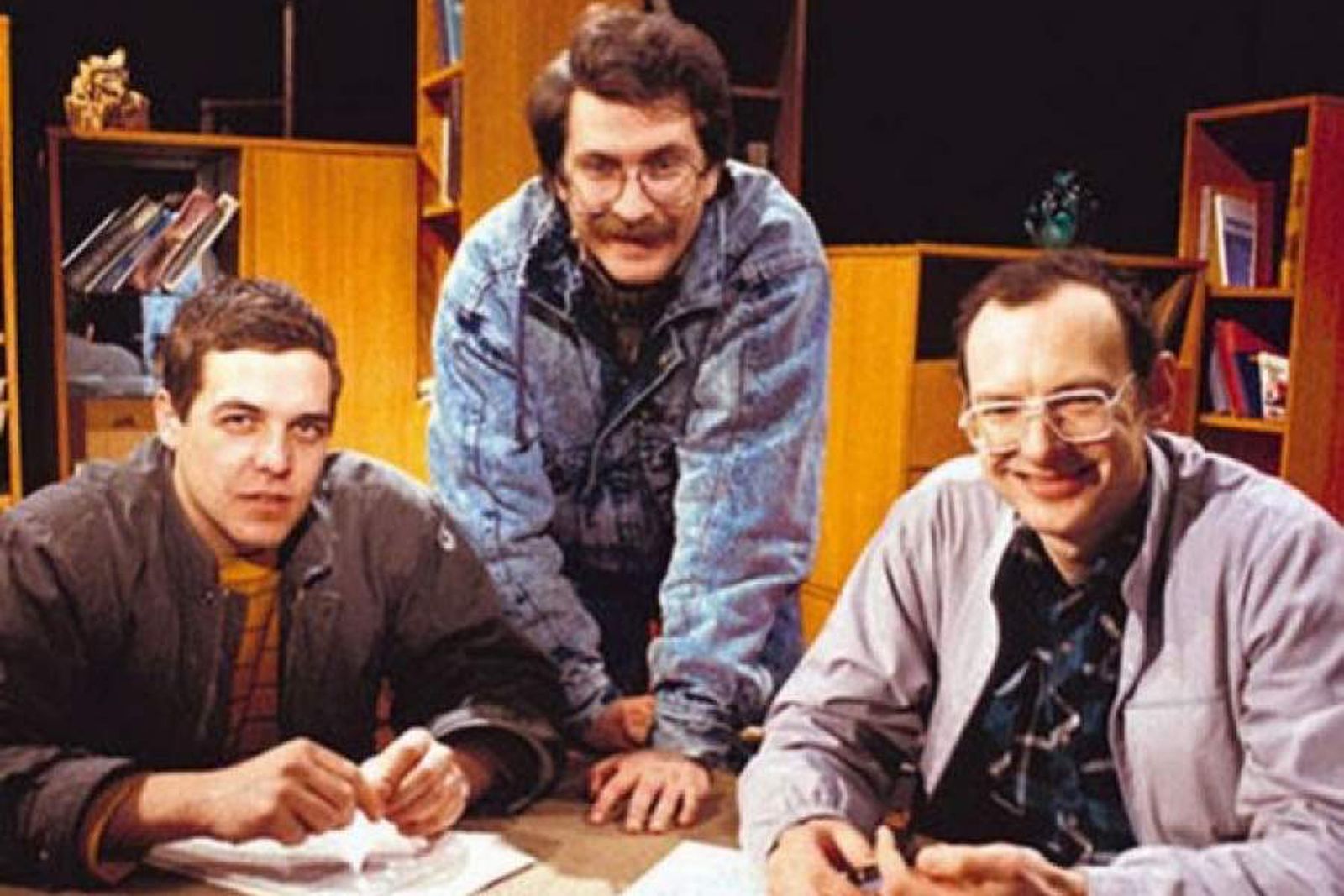

В конце 1996 года соведущим Александра Любимова стал молодой актер Сергей Бодров-младший. Взглядовцы не были уверены в выборе, но сомнения быстро рассеялись: Бодров стал полноправным членом коллектива до 1999 года включительно.

Взаимоотношения Бодрова с Александром Любимовым в кадре строились на принципе противопоставления: мудрый и строгий Любимов — восторженный и открытый ко всему новому Бодров. Зрители полюбили их дуэт, и характер выпусков начал меняться. Основой передач стал юмор, обмен эфирного времени на добро, человеколюбие и безусловная помощь людям.

Эти несколько лет стали определяющими для аудитории: тысячи людей почувствовали себя не просто маленькими человеками, а храбрыми людьми, отчаянными, но не отчаявшимися, способными на всё, вне зависимости от местонахождения. «Взгляд» и раньше обращался к проблемам простого населения, но политических интервью было больше: наверное, потому, что политикам тогда еще верили или хотели поверить, понять логику их решений.

С приходом Бодрова-младшего во «Взгляд» политические темы освещались, но весьма прохладно и в меньшем объеме. Политики разочаровали в целом и не вызывали ничего, кроме «настороженного равнодушия», как выразился Сергей в одном из выпусков. «Хроника добрых дел» стала своеобразным дайджестом, показывающим, что действия простых людей имеют смысл, они важны и их слышат. Как говорили сами взглядовцы,

программа занялась пропагандой душевно здоровых ценностей, и ощущение надежды стало связующим для всех сюжетов, в том числе для самых мрачных.

Помимо поиска пропавших людей, взглядовцы стали уделять много внимания проблемам наркомании. Они рассказывали о реабилитационных центрах, брали интервью у самих употребляющих, у врачей и волонтеров, известных личностей, например Евгения Ройзмана — основателя фонда «Город без наркотиков».

«Взгляд» также освещал проблемы беспризорных детей: один из новогодних выпусков снимали в ночлежке. Ребята рассказывали о своем быте, о том, как познакомились друг с другом, что привело их на улицу и почему они стали нюхать клей. На Рождество главный митёк страны Митя Шагин и взглядовцы вновь посетили ребят: подарили подарки, накормили тортом и запустили салют.

Взглядовцы собирались даже устроить всероссийский съезд беспризорников, чтобы заставить чиновников помочь детям. Журналистка Олеся Бондарева рассказывает об авантюре: «Когда мы работали [конец 90-х], была волна беспризорности в России: очень много беспризорников в люках, в подъездах. [Однажды] мы сидели у меня на кухне с Сергеем Михайловичем Соколовым из „Новой газеты“ и придумали первый всероссийский съезд беспризорников. Идея была в том, что мы соберем детей из нескольких регионов с разными историями… и пригласим туда представителей партий, руководителей министерств. Мы пришли к [главному редактору «Взгляда»] Кушнерёву, [и он] говорит: „Вы бредите, никто, никакие министры, никакие лидеры партий на ваш съезд беспризорников, конечно, не придут. Придумайте что-нибудь реалистичное“.

Я нагло взяла оператора с камерой, двух детей с вокзала и отправилась в Думу — заявлялась в кабинеты к разным людям. Через пару дней принесла главному редактору кассету с роликом, где самые разные идейные политические люди... лидеры партии говорят тексты, которые начинаются со слов „К первому всероссийскому съезду беспризорников мы обязуемся…“ — и все придумали, что они могут сделать для решения [проблем] беспризорности, сделали заявления. А в конце патриарх всея Руси благословляет нас с этими детьми на съезд беспризорников.

Был переполох после такого моего хулиганского действия, а на следующий день позвонила Екатерина Лахова, пригласила меня с Михалычем [Сергей Михайлович Соколов] в Кремль консультировать подготовку президентского указа по борьбе с беспризорностью. Тогда по всей стране открылись приюты на государственном бюджете, и наша хулиганская акция, скорее всего, спровоцировала это.

Мы — как провокаторы, но провокаторы в правильном направлении, и такого было очень много в истории нашей программы. Это было искренне. Мы действительно жили этим.

Программа „Взгляд“ тогда сидела в здании „Московских новостей“, и там была столовая. Я даже не знала, что, оказывается, дети с Пушкинской площади, беспризорники, еще долго ходили в нашу журналистскую столовую, и их обеды записывали на мое имя. Это было как-то естественно, то есть мы действительно старались поддерживать и помогать тем людям, чьи истории мы снимали».

Поздний «Взгляд» невозможно представить без благотворительности. Несколько лет подряд программа, ее друзья-спонсоры и 15 депутатов Госдумы отвечали на письма, которые дети отправляли Деду Морозу по почте, и дарили подарки в рамках ими же созданного тайного общества «Дед Мороз». Журналисты программы и ее ведущие рассказывали о проблемах людей, живущих в разных регионах страны, отправлялись в командировки на большие расстояния и откликались на чужую беду вне зависимости от того, насколько человек удален от Центральной России.

По словам Олеси Бондаревой, за свою работу взглядовцы не получали баснословные деньги: «У нас был практически некоммерческий проект. Даже зарплаты были ниже, чем, скажем, на „Поле чудес“, хотя работа намного тяжелее. Постоянные поездки, вездеходы, вертолеты, сложный транспорт, постоянно на колесах, очень большие нагрузки и постоянная погруженность в жизнь страны.

У нас были шутки такие, мол, корреспондент программы „Взгляд“ выходит на улицу и спрашивает людей „Где я?“, они говорят: „На углу Невского и Литейного“, а он им — „Не надо подробностей, какой это город?“ Это правда. Утром просыпаешься в гостинице, лезешь в билеты, чтобы посмотреть, в каком ты городе, и первые 10 минут вспоминаешь, что ты тут делаешь, зачем ты вообще сюда приехал и как-то пересобираешь свой мозг на задачу. Очень много было поездок.

Но совсем не было коммерческой составляющей для нас — мы просто искали истории, в которых есть гуманистическая идея, проявление человечности в этом безумном мире, в котором мы жили и сейчас живем.

Мы старались рассказать историю, делать простых людей героями своего времени, показывать их истории и по возможности кому-то помогать. Когда приезжали в какой-нибудь город, к нам тут же образовывалась толпа ходоков с просьбами.

Далеко не всегда это превращалось в сюжет. Помню, в Краснодарском крае ко мне пришла женщина, у которой был семейный детский дом. Она взяла из детского дома примерно 15 детей, воспитывала их. А потом пришел корыстный человек, стал от нее требовать взятку: чтобы часть денег, которое государство ей платило за содержание и воспитание этих детей, она отдавала ему. Она отказалась, и тогда он сказал: „Ну отлично, я закрываю твой семейный детский дом“, то есть дети, которые уже четыре года жили у нее в семье, должны были отправиться по детским домам. Мы не снимали сюжет, но я просто пришла к нему в кабинет и сказала: „Вы хотите сюжет об этой истории или вы просто оставите их в покое?“ И он [оставил]. Таких историй очень много. Иногда просто не было нужды снимать, а достаточно было просто помочь человеку избавиться от какой-то несправедливости. У нас было достаточно веса, авторитета и возможности, чтобы это делать».

В отличие от современного телевидения, во «Взгляде» не было централизованности сюжетов, проблемы москвичей и петербуржцев не ставились выше бед междуреченцев, челябинцев, мурманчан, — это вызывало телезрительское доверие. Гостями «Взгляда» были как Борис Немцов и Ирина Хакамада, так и фермеры обедневшего колхоза. В студии происходили дискуссии — от проблем современной молодежи до отсутствия рабочих мест для мигрантов. Споры могли быть яростными и эмоциональными, но это всегда был равноправный диалог.

К открытой беседе располагала и атмосфера в студии. Шкафы с книгами и статуэтками, теплый свет, большой стол, за которым сидели Бодров-младший и Любимов, а также импровизированная гостиная с мягкими креслами на успокаивающем синем фоне. Когда один из ведущих не мог выйти в эфир из-за параллельных съемок, взглядовские журналисты Алексей Косульников и Андрей Кирисенко заменяли их. Актрисы Чулпан Хаматова и Ксения Алферова также вели передачу.

Несмотря на большую и созидательную работу, осенью 1999 года Сергей Бодров-младший покидает «Взгляд». Формально — из-за съемок, но Алексей Косульников предположил, что он получил слишком много человеческих эмоций извне: «Жил замкнутым московским мирком, многого не знал и не видел — как устроена страна, чем она живет. А тут обрушилось. Не то чтобы ему это было не нужно — нет, очень нужно. Но, может быть, не в таких объемах и не такими порциями. Я думаю, что ему нужно было как-то отдалиться и всё это переварить». Сергей настолько проникался чужими бедами, что мог цитировать сюжеты передачи наизусть. Его интересовали люди и их жизнь, но необходимость реагировать на всё быстро и публично заставила уйти.

Последующие два года были трудными для программы: рейтинги неумолимо падали — новое тысячелетие нуждалось в новых героях. Официальная причина не оглашена до сих пор, но в 2001 году программа «Взгляд» закрылась без предупреждения. Теперь окончательно.

«Взгляд» настоящего и некрофилия прошлого

Эпоха «Взгляда» — не столько программа внутри перестройки и постсоветской России, сколько перестройка внутри телевидения и сознания человека. Эта передача была, пожалуй, единственной за долгие годы, которая действительно помогала людям как материально, так и простыми ободряющими словами без кукиша в кармане. Просмотр «Взгляда» возможен без опоры на контекст, потому что, в отличие от многих телевизионных программ эпохи, его значимость не зависела от идеологии, просветительской деятельности и других критериев «официоза».

Согласно идеям «Взгляда», любые трудности можно превратить в испытания, отнестись к ним иначе, чем прежде, и это обязательно обернется чем-то хорошим. «Иногда бывает, что некого и нечего любить, что о надежде нет и речи, но вера есть всегда. Если есть вера, то появится и любовь, и надежда», — говорил Александр Любимов в мартовском выпуске 1996 года. Журналисты и ведущие освещали государственные и частные потрясения с одинаковой вовлеченностью, сочувствием и человеческим отношением, потому популярность программы абсолютно понятна и заслуженна.

А что насчет бытового душеспасения и доброты на современном телевидении? Владислав Черняев не считает, что оно возможно сегодня: «Честно говоря, я вообще сейчас не вижу перспектив для телевидения как такового и считаю его пережитком прошлого. Его актуальность крайне низка, и потребительская аудитория — пожилые люди в регионах. Наличие интернета нивелировало значимость телевидения. ...Я вообще не вижу сейчас ни одного телеформата, который может заставить включить телевизор. И как человек, непосредственно занимающийся телепроизводством, могу уверить, что проектов для размещения в сети сейчас снимается не меньше, чем для реального телевидения. И деньги на эти проекты тратятся точно такие же.

Было цензурируемое телевидение, создававшееся советскими людьми, выросшими в четких моральных ориентирах. О некоторых вещах говорить было нельзя, ценность других была иной. Альтернатив телевидению не было. Когда эти же самые люди оказались в безумии 90-х, они сами по себе оставались теми же людьми из прошлого. Им было неуютно в циничной обыденности. Они пытались сохранить привычные ориентиры. ...Если бы не было того безумия, с возникновением новых границ, с криминалом, с трагедиями, то и [«Взгляда»] бы не было. Сейчас подобный проект просто не востребован.

Телевидение — зеркало общества. И современное общество не ищет душевных переживаний.

Сейчас даже благотворительность одномоментна — перевел сто рублей по ссылке и бежишь дальше. Мало людей, готовых остановиться, выдохнуть, пустить в свою жизнь чужие проблемы. Ритм жизни другой. И не сказать, что люди стали менее чуткими и безразличными, нет. Просто на сочувствие нужно выделить время в расписании... Сейчас, мне кажется, не нужны проекты с рафинированной добротой и скорбными лицами. Сейчас было бы неплохо вернуть людям моральные ориентиры. Заставить задуматься о второстепенности материальных вещей».

Олеся Бондарева также сомневается в возвращении доброты на телевидение: «Это было возможно тогда, в период некоторого хаоса, когда телевидение действительно могло направлять [влиять на политику и общество] снизу… Я ушла с телевидения не просто так, а именно потому, что мне было неинтересно делать коммерческие проекты, развлекательные, несодержательные, и я увидела, что

„воздух“ ушел — у нас уже нет свободы, которая была в тот период у журналистов на телевидении. Тогда [в 90-е] мы могли быть правдивыми, искренними и ни на кого не оглядывались. Мы просто делали свою работу.

Лично я… даже квартиру не смогла купить себе в Москве, хотя много лет работала в самой популярной программе. У меня была другая валюта, которой мне платили люди, — это любовь везде, куда мы приезжали. Нас встречали люди, и мы чувствовали их любовь — настоящую».

До сих пор «Взгляд» дает силы на борьбу с культурной некрофилией. В отличие от людей, занятых исключительно ностальгией и опирающихся на славные победы и драматические поражения прошлого, взглядовцев всегда интересовали люди здесь и сейчас, горести и радости настоящего. Своими поступками ведущие и гости показывали, что, несмотря на тяжелые времена, хорошее можно делать в любых обстоятельствах. Не откладывать на более спокойное будущее, не сетовать на упущенные возможности, но искать способы сделать жизнь привлекательнее в реальном времени.

«Я хочу вам сказать, что хороших людей гораздо больше, чем иногда кажется. И чтобы их найти, нужно просто понимать, зачем ты их ищешь», — сказал Сергей Бодров-младший в январском выпуске 1998 года. Абстрактный гуманизм, в котором обвиняли «Взгляд» циники, оказался вполне себе конкретным — и победил. И побеждает впредь, когда люди, посмотрев выпуски 25-летней давности, поднимаются с кресел и, следуя озарившим их идеям, идут помогать: миру, стране, городу, человеку.