«Чтобы не смотреть презрительно на всякое коллективное художественное действо как на тоталитарное по определению, необходимо четко разграничить понятия».

Славой Жижек «Заметки о сталинской модернизации»

«1918 год. Ленин и нарком просвещения Луначарский пришли на выставку модернистов.

— Ничего не понимаю, — признался Ильич.

— Ничего не понимаю, — согласился Луначарский.

Это были последние советские руководители, которые ничего не понимали в искусстве».

Советский анекдот

Исследования сталинского искусства имеют тенденцию расширять поле исследований: и в западной литературе и в отечественной историографии зачастую объект исследования подменяется более широким понятием «сталинской культурной политики», уделяя достаточно лапидарное внимание конкретным искусствоведческим исследованиям и связям между конкретными произведениями периода. При этом попытка выйти на крайние основания феномена сталинского искусства встречались с механизмами объяснения из других дисциплин и предметных областей — психологии, истории, исследования практик повседневности, различных т. н. «теорий памяти», взятых в культурологическом аспекте, теорий коллективной идентичности и тоталитаризма. Не отказываясь от междисциплинарного синтеза следует отметить, что большинство подобного рода методологических приемов не могли быть представлены в качестве большой искусствоведческой теории для объяснения феномена «сталинского искусства».

Причин такой методологической путаницы несколько: В течение XX века в СССР и России не существовало и не могло существовать универсальной истории современного искусства: она была раздроблена на несколько различных (т. н. официальную, неофициальную, либеральную, локализованную за рубежом и т. д.), каждая из которых брала только часть материала.

А существовавшая на Западе тенденция к широким историческим аналогиям была в значительной мере вызвана методологическими клише подходов к анализу «тоталитарного искусства» при общей недоступности материалов и источников для зарубежных исследователей. Такой же механизм объяснения был импортирован в российские исследования проблемы уже в постсоветский период (примером может послужить известная работа Игоря Голомштока «Тоталитарное искусство» с основной квазирелигиозной гипотезой).

В отечественной науке изучение теоретического наследия искусства сталинского периода началось только в 60-е годы XX века. При этом интерес исследователей вполне соотносился с общей интеллектуальной направленностью шестидесятников, их стремлением определить собственное место в истории и отмежеваться от тоталитарного прошлого. Эпоха конструктивизма с позиций «оттепели» интерпретировалась как передовой период, когда советская культура вошла в авангард всего европейского модернизма. Отсылки к культурным феноменам и манифестам 1920-х гг. становились частью программы новой модернизации шестидесятников, которая в свою очередь начинала определять культуру Советского союза в постсталинский период. С этой программой связаны исследования В. Тасалова, А. Мазаева и С. Хан-Магомедова.

Уже к концу 1960-х гг. сворачивание проекта реформ привело к угасанию интереса к сталинским проектам: скептические оценки авангарда и его рецепций в сталинизме становились способом легитимизации различных научных школ и направлений. «С одной стороны (в рамках академической науки), дело свелось к тому, чтобы расширить рамки эстетически приемлемого, с другой (в неофициальной культуре) — к тому, чтобы деполитизировать авангард, сведя его к манифестации свободы самовыражения и тем самым противопоставив языку официальной советской культуры. Несмотря на то что эти два варианта интерпретации авангарда кажутся противоположными, в действительности они исходят из одинакового представления о сущности авангардного искусства, обе заинтересованы в том, чтобы исключить из него жизнестроительную составляющую» (Фоменко А. Н. Эстетика советского фотоавангарда 1920-1930-х годов. — СПб., 2009).

Большинство современных российских исследователей воспроизводят традицию, в рамках которой авангард рассматривается как антитеза политизированному миру официальной советской культуры, а борьба за его реабилитацию воспринимается как борьба за право на чисто эстетический эксперимент. В результате деполитизации авангардного искусства, достигшей своего пика в 1990-е гг., производственное движение оказалось в тени своих более «метафизических» предшественников — прежде всего Малевича и Татлина, которые, кроме того, привлекали внимание западных исследователей и служили основным продуктом культурного экспорта в постсоветский период.

Западные исследования, наоборот, стремятся подчеркнуть важную политическую и революционную составляющую раннего периода советского искусства как один из самых актуальных моментов всего направления европейского авангарда. Однако в западном контексте формальный язык авангардизма к этому времени фактически стал частью мейнстрима, последовательно проходя красной нитью через сюрреализм, дадаизм, поп-арт и примитивизм. Этот язык стал версией академического искусства и плотно вошел в обиход западного академического истеблишмента, полностью избавившись от маргинальных социальных стигм. В итоге, в отличие от советских шестидесятников, западные исследователи искусства уделяли повышенное внимание не столько формальной, сколько политической и идеологической составляющей авангарда, столь актуальной после 1968 года и появления первых критических теорий.

Реакцией на эту ситуацию становятся радикальные движения, направленные на дефетишизацию искусства, на превращение его в специфическую разновидность критического дискурса, способного противостоять процессу интеграции искусства в капиталистическую систему. «В этих условиях опыт советского авангарда с его четкой политической программой и пересмотром основных конвенций, определяющих функционирование искусства, приобретает особую актуальность. В то же время печальные последствия отказа от автономии служат поучительным уроком, мимо которого также не могли пройти теоретики неоавангарда, главным рупором которых стал американский журнал October» (там же).

С другой стороны, социалистический реализм стал частью естественного развития авангарда не только в СССР, но и в европейских тоталитарных странах, таких как фашистская Италия или нацистская Германия, также он находит параллели «во французском неоклассицизме, в живописи американского регионализма, в традиционалистской и политически ангажированной английской, американской и французской прозе того времени, историзирующей архитектуре, политическом и рекламном плакате, голливудской киностилистике и т. д.» (Гройс Б. Е. Gesamtkunstwerk Сталин. — М., Ad Marginem, 2013). Широкие исторические параллели касались в первую очередь сталинской архитектуры, с ее попытками найти нечто общее в русле тенденций тоталитаризма 30-х годов во всем мире.

На наш взгляд, наиболее эвристически ценной из западных исследовательских стратегий является позиция известного теоретика искусства Гюнтера Ханса, что несмотря на враждебность авангарду, соцреализм легко усвоил известные прагматические установки левого искусства, хотя бы и в деформированном и упрощенном виде. Именно такая странная наследственность делает сталинский социальный реализм сложным для методологии искусствоведения и создает весь тот круг проблем и интерпретаций, который мы описали выше. Практики апроприации сталинизма самых разных культурных феноменов и стилей искусства создали крайне эклектичную парадигму стилей в которую вмещается почти все, а традиционные механизмы интерпретации и объяснения гуманитарных наук сталкиваются с очевидными противоречиями. Народный стиль, столь близкий национал-социалистическому Neue Sachlichkeit, пересекается с неоклассизизмом и практиками авангарда самых различных школ, а национальные мотивы разбавляются функционализмом.

В целом сталинское искусство возникло из преодоления авангарда, но вовсе не насильственно осуществленного, как это было принято представлять, а исходящего из многочисленных внутренних причин, которые Владимир Паперный предлагает считать особенной внутренней культурой России. Попытка преодоления буржуазной архитектуры оборачивается если не поисками среди авангардистов старых образцов, то хотя бы принятием классических форм. Примером может послужить теория «пролетарской» классики И. А. Фомина, в рамках которой автор предлагает заняться переосмыслением и своего рода упрощением римских и греческих архитектурных стилей, которое включает в себя исключение «лишних» архитектурных элементов, вроде капителей, баз колонн или наличников. Поддержка античных образов среди самых, казалось бы, радикальных в прошлом авангардистов типа Луначарского является первым шагом внутренней эволюции авангарда к тому, что потом назовут сталинским ампиром.

Но из этого в порядке дискуссий вытекало расширение поиска культурных родоначальников, перебор уже изобретенных стилей и творческих концепций, попытка вписать в архитектуру сталинского периода максимально большое количество стилей разных эпох, образовать между ними новые связи. Сталинская культура использует опыт прошлого, стремясь по возможности отдалиться от него и воспринимая его неисторически, но в то же самое время используя этот опыт в контексте собственного постисторического бытия. Тоталитарное желание использования как можно большего количества всех исторических форм развития архитектуры, ориентация на неотрадиционализм начинает приводить к переоценке народного изобразительного искусства, эклектичных смесей хохломы и монументального классицизма. Статус «классического» тоталитарно присваивался только одной конкретной школе архитектуры в одной конкретно взятой стране — сталинской.

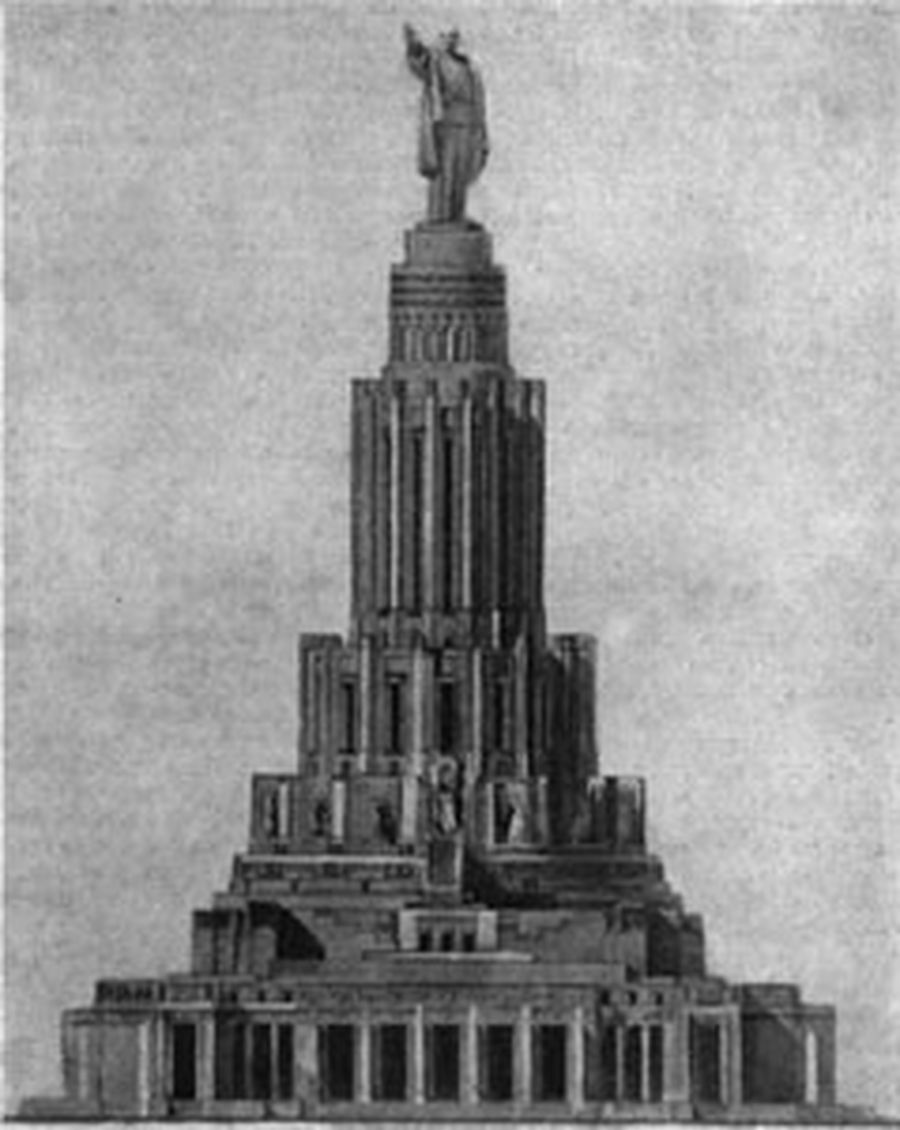

Таким образом, долгое время господствовала концепция Gesamtkunstwerk Бориса Гройса, описывающая социалистический реализм как тотальное всеохватывающее желание транслировать единственно подлинное искусство, тесно аффилированное с политическим. Отсюда воплощение языком архитектуры лозунгов эпохи, которые исключают проявление многозначности и возможности неправильного прочтения этих высказываний. Архитектура сталинской эпохи подчиняется строгой идеологизированной логике и структуре, в противном случае она безапелляционно отбраковывается: «сооружение отвергается и сносится не потому, что оно некрасиво, и не потому, что оно неудобно, а потому что оно вступает в противоречие с некоторым иерархическим государственно-эстетическим (или государственно-целесообразным, что-то же самое) видением мира» (Паперный В. З. Культура Два. — М.: Новое литературное обозрение, 2006).

Искусство сталинской эпохи тотально подчиняется плановой государственной инстанции, которая осуществляет попытку создать единое целое, где все детали гармонизированы в своей потенции украшения и прославления действующей власти. В этом случае художник, подчиняясь главной инстанции и выбирая путь реализации установленной ею политики по отношению к сфере искусства, приводит социалистический реализм к тому, чего добивался авангард — оказаться «в положении … вне музея, вне истории искусства, как абсолютно другое по отношению к любым социально установленным нормам культуры» (Гройс Б. Е. Gesamtkunstwerk Сталин. — М., Ad Marginem, 2013).

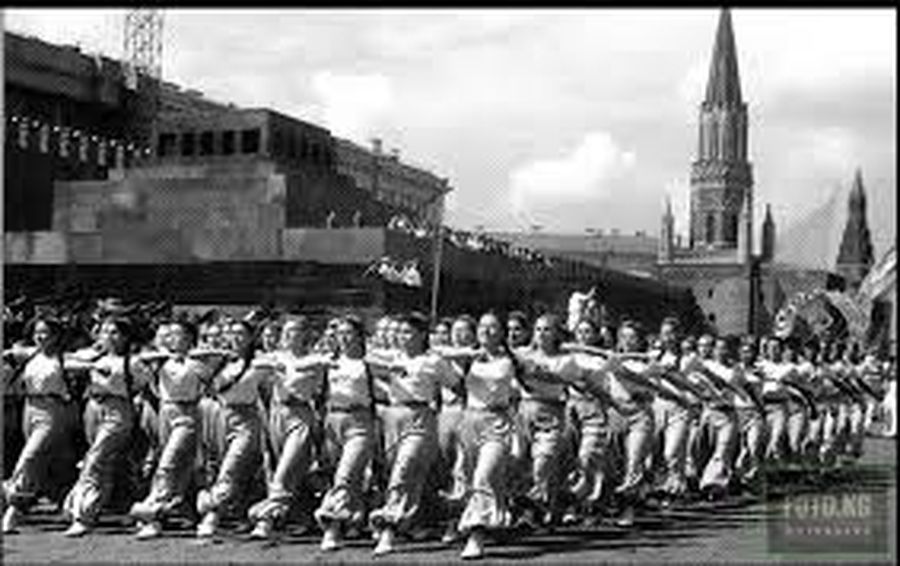

Теория, согласно которой тоталитарное искусство, являющееся продолжением авангарда, есть возвращение к художественным стилям прошлого как негативная реакция и непонимание массами искусства авангарда. Развитие социалистического реализма в этом случае демонстрирует распространение господства традиционалистских предпочтений масс в сфере искусства. Однако тоталитарное искусство сталинской эпохи по существу имело мало схожего с реальными вкусами масс, поскольку выполняло воспитательную функцию и было полностью разобщено с реальной жизнью. Такое искусство создавалось не массами, а для масс и культивировалось небольшой элитарной группой, которая в свое время завладела опытом авангарда и, будучи движимой внутренней логикой развития авангардного метода, не обращавшегося к реальным вкусам и потребностям большинства, переключилась на социалистический реализм. Он, в свою очередь, внедрялся радикальными методами, которые, как того некогда желал авангард, позволили с помощью конкретных и единых художественных форм организовать общественную жизнь, подчинить ее одной задаче. Это осуществляется посредством объединения творческих работников в союзы по роду их деятельности, которые, в свою очередь, непосредственно подчиняются партийному руководству. В ситуации торжества социалистического реализма реализуется желание авангарда осуществить взаимодействие искусства и партии с целью «построения социализма в одной стране» посредством создания подлинного произведения коллективного искусства.

С торжеством социалистического реализма наступил период полной унификации художественной жизни, а также «открытие в индивидууме сверхиндивидуальных глубин креативного и демонического разрушило индивидуальность» (там же). Художники, архитекторы и писатели транслируют плоды коллективного воображаемого, будучи вынуждены напрямую подчиняться тоталитарным указаниям партии о визуальной и смысловой составляющих образов, репрезентируемых в создаваемых ими произведениях искусства. «Художественный образ окутан незримой оболочкой словесных определений, литературных ассоциаций, идеологических штампов». Разрушению индивидуальнсти и торжеству анонимности способствовало также то, что масштабные творения, скульптурные композиции или архитектурные сооружения, созданные для масс и призванные служить воспитательной функции, выполняются тоже массами, бригадным методом. А сами произведения искусства социалистического реализма нередко создаются легко репродуцируемыми, многотиражными.

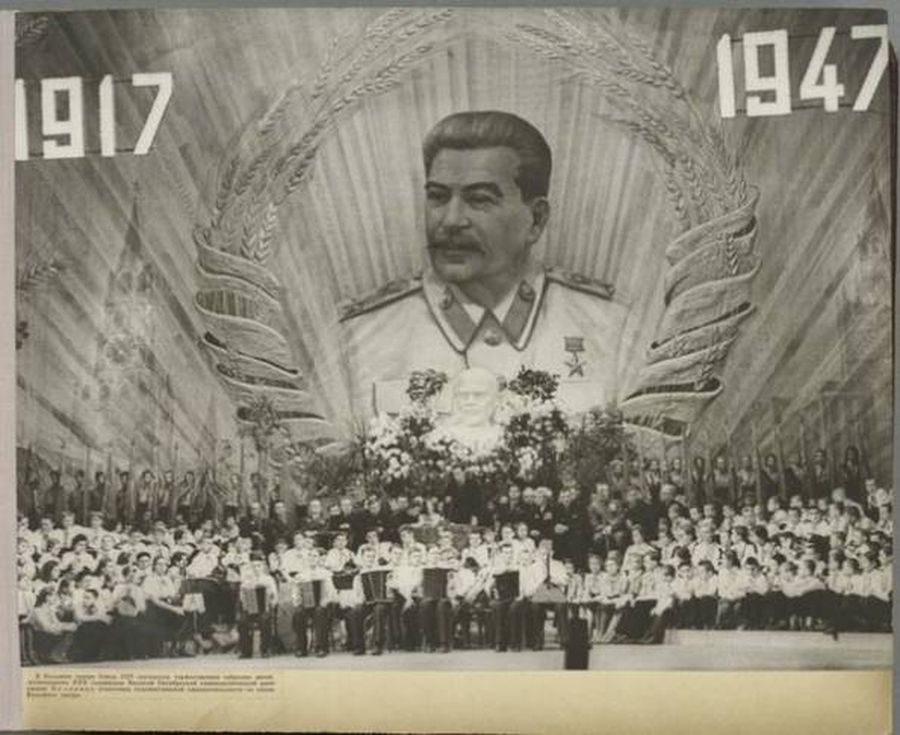

Однако социалистический реализм как политико-эстетический метод «имеет в виду реализм мечты, скрывающий за своей народной, национальной формой новое социалистическое содержание — грандиозное видение создаваемого партией тотального произведения искусства, творимого волей истинного художника — Сталина» (там же). Этот срежиссированный властью реализм, репрезентируемый в произведениях искусства сталинской эпохи должен пониматься как искусственно сконструированный и идеологизированый текст, а не способ отражения реальности как таковой. В этом случае художник выполняет роль медиума, который призван не показать массам действительный мир, а помочь разобраться с этой реальностью так, чтобы это оказало содействие в достижении главной социалистической цели — воспитания нового человека. «Поэтому он хочет ускорить темпы развития действительности, и он может создать путем художественного творчества такой идеологический центр, который стоял бы выше этой действительности, который подтягивал бы ее вверх, который позволил бы заглядывать в будущее и этим ускорял бы темпы» (Луначарский А. В. О детской литературе, детском и юношеском чтении. М.: Детская литература, 1985).

«Искусство социалистического реализма является поэтому не реалистическим в традиционном смысле слова, то есть отражающим внутримирские события в их внутримирских связях и мотивациях, а агиографическим и демонологическим, то есть изображающим внемирские, трансцендентные миру события, вместе с их внутримирскими последствиями» (Гройс Б. Е. Gesamtkunstwerk Сталин. — М., Ad Marginem, 2013).

Квазирелигиозные мотивы выделения сакрального и профанного, хотя бы на уровне нового/старого видов искусства зрели в советском авангарде достаточно долгое время, постепенно реализуя в архитектуре своеобразные культовые сооружения, высшей формой которых становится сакрализированный Мавзолей на Красной площади. Под одной крышей соединяются пирамида как место захоронения и музей, в котором демонстрируется тело вождя, его земное воплощение, которое только и осталось после его кончины для того, чтобы претвориться в деле строительства социализма. Ленин сакрализуется, тем самым позволяя новому вождю стать действительным продолжателем начатого дела и творцом «светлого социалистического будущего». Сталин стал тем самым новым человеком, выступающим в качестве образца для каждого строителя социализма. Отсюда созданный художником портрет вождя есть высшее творение социалистического реализма.

Современная дискуссия о истоках социального реализма лежит, таким образом, между попыткой объяснить его выраженными внутренними противоречиями авангарда, что позволило реализоваться Gesamtkunstwerk (этот термин Гройс берет у Вагнера) и теорией Чубарова. И. М. Чубаров выступает в их защиту от вменяемого им сталинского родства. Он обращает внимание на то, что их апология производства, их индустриализм для масс имеет своим центром проблему организации и человеческого развития труда. Он, видимо, предполагает, что для коммунистических практиков, особенно сталинского поколения, в центре системы принудительного труда стояла не философия его модернизации вообще, а проект мобилизации трудовых ресурсов для политико-экономических задач государства. Доктрина верности материалу Малевича и Лисицкого была наиболее полно выражена в сталинской архитектуре.

Пока никто не предлагал правок к этому материалу. Возможно, это потому, что он всем хорош.

Предложения

Оригинальный текст

Очень хорошая статья! Было бы также интересно узнать чуть больше о параллелях в архитектуре сталинских высоток и нью-йоркских (и чикагских, быть может?) небоскребов, особенно, с учетом того, что сталинская индустриализация вряд ли была возможна без американских специалистов.