Это заключительная часть истории Ивана Горбатого. Предыдущую главу, о международной политике тех времен, открытии Америки и казни жидовствующих читайте здесь.

Война навстречу Солнцу и вечному льду

До конца XIV века ни одному здравомыслящему человеку не пришло бы в голову, что Москва может хоть как-то претендовать на территории восточно-европейского севера. Эти земли, протянувшиеся вдоль Северного Ледовитого океана от Кольского полуострова до Урала, в течение многих веков были зоной влияния Господина Великого Новгорода. На них он черпал одну из основ своей могучей торговой силы — получал тот самый драгоценный северный мех, который продавал всему доступному новгородским купцам миру. В тех краях по рекам, озёрам и морям действовал «великий северный пушной путь», о котором мы неоднократно говорили ранее.

Но в конце XIV века Новгород ослаб. Он всё с большим трудом сдерживал торговых конкурентов на Балтике: ливонцев и датчан. Его «подставляли» города-партнёры, превратившиеся к тому времени в города-сепаратисты. На западе от Новгорода откололся Псков. На востоке Новгороду не подчинялась Вятка. На северо-востоке земли Великого Новгорода отнимал Великий Устюг. Соправление новгородцев и москвичей было установлено в Вологде. А со времён Ивана Калиты Новгород даже формально подчинился Москве.

Не тот стал Новгород!

На новгородские земли стала зариться и местная сверхдержава — Литва. Сначала — при Иване Калите в Москве и Гедимине в Литве — на некоторое время новгородцы даже вынуждены были отдать литовцам основные крепости по «великому северному пушному пути» (Изборск, Ладогу). Точнее вынуждены были поставить там литовского наместника Наримунта Гедиминовича при сохранении суверенитета Новгорода над этими городами.

Для проникновения на северо-восток литовцы использовали Москву. Во времена Василия I они даже дали москвичам деньги на скупку северо-восточных территорий. В 1392 году Великий князь Московский Василий I вдруг нашёл деньги для покупки не просто какого-то сельца, а княжества Нижегородского! Купил Нижний Новгород! Откуда взялись для этого на Москве деньги? Ну, очевидно, что умерший в 1389 году Дмитрий Донской не завещал своему сыну никаких больших богатств. Не был Дмитрий Гаруном аль Рашидом. Откуда ж деньги-то? А от тестюшки любимого! От литовского князя, чья ненаглядная племянница Софьюшка стала в 1391 году супругой Василия I.

Купив Нижний, москвичи стали продвигаться вверх по рекам Кама и Вятка и даже в 1403 году присоединили к своему государству знаменитый город ушкуйников — Вятку. Тогда вятчане не решились выступить против могучей московско-литовской семейной коалиции. Но уже в 1425 году Вятка выступила против Москвы, против Василия II, на стороне Юрия Звенигородского, а в 1452 году восстановила республику. Обозлённые вятским неповиновением москвичи дважды (в 1457 и 1459 годах) атаковали Вятку. Но безуспешно. Свободолюбивая республика дала отпор великокняжеским московским войскам.

Крестовый поход на Пермь

Параллельно напору на Вятку Москва и Литва фактически объявили поход на Пермь.

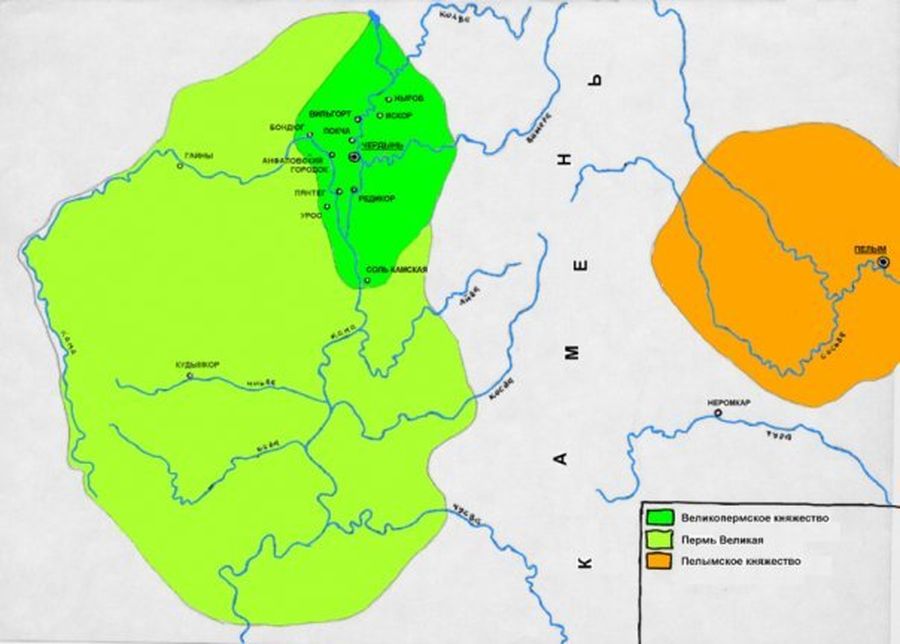

В те годы Пермь делилась на две неравные географические зоны: малую Пермь Вычегодскую (вдоль течения рек Выми и Вычегды) и Пермь Великую (вдоль течения реки Камы). Пермь Вычегодская была экономически тесно связана с Северодвинским бассейном, а соответственно политически — с Великим Новгородом и Великим Устюгом. Великая Пермь была экономически тесно связана с Волжским бассейном, а соответственно политически — с Нижегородским княжеством (после его присоединения к Москве — с Московским княжеством) и Казанским ханством. Через впадавшую в Волгу Чусовую Великая Пермь сообщалась с приобским княжеством Пелым.

Религиозно Пермь была языческой. И фактически напор москвичей и литовцев на Пермь поначалу приобрёл форму крестового похода. Точнее — двух крестовых походов. Крестовые походы были объявлены потому, что на государственном уровне вмешаться в дела Перми ни Литва, ни Москва не могли — ни географически, ни политически, ни экономически. А церковь в лице митрополита Киприана, видимо, убедила и литовского князя Ягайло, и Дмитрия Донского, что поход на Пермь будет удачен, что населявшие Пермь язычники зыряне, каргопольцы и чудь белоглазая станут христианами. Князья поверили, дали церкви деньги для похода.

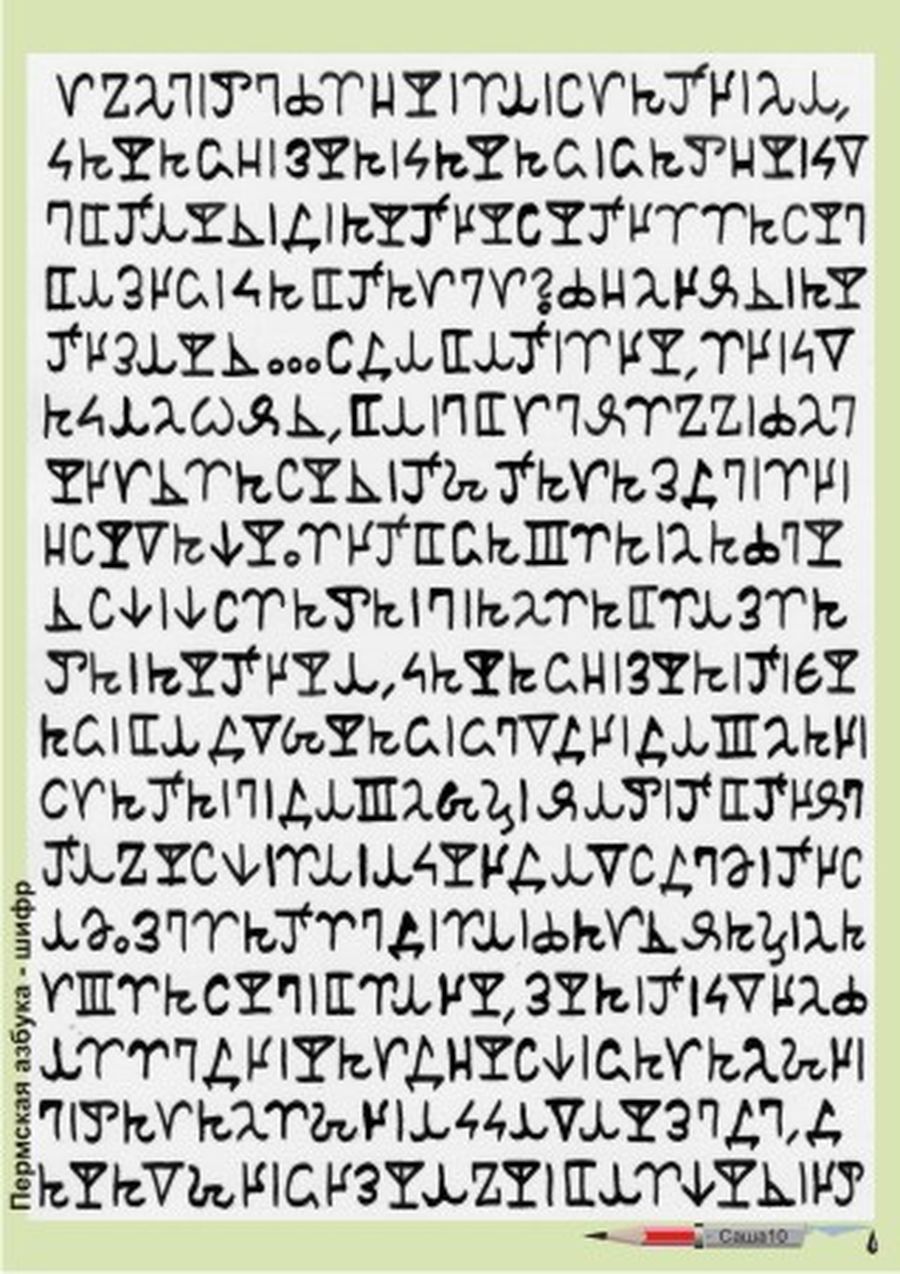

Первый поход проходил в 1375–1383 годы и был направлен против язычников Выми. Поход возглавлял святой Стефан Пермский. Это был хорошо подготовленный тайный агент абсолютно пролитовского митрополита московского и всея Руси Киприана. Поход Стефана Пермского был самым засекреченным крестовым походом. Литовским и московским крестоносцам приходилось строить крепости-монастыри и действовать в отрыве от своих основных баз, на территории, на которую претендовали Новгород и Великий Устюг, а потому им следовало соблюдать конспирацию. Для нужд участников похода был даже разработан специальный шифр, вошедший в историю под названием «пермская азбука».

Она предназначалась для того, чтобы информацию и оперативные донесения о крестовом походе скрыть от новгородцев и устюжан.

Трудно сказать, насколько был этот поход удачен. За это время было построено четыре крепости-монастыря вдоль среднего течения Вычегды и устья Выми, разрушен крупный религиозный языческий центр в районе Усть-Вымь, уничтожена часть местного жречества. Вымские князьки формально приняли христианство, была создана пермская епархия, в Перми Вычегодской были обустроены опорные пункты для дальнейшей колонизации.

Позже святой Епифаний Премудрый напишет панегирик действиям святого Стефана Пермского и представит весьма скромные успехи похода как христианизацию всего края. Но мало ли что понапишет Епифаний! Говорить при этом, что политически эту территорию удалось сделать пролитовской или промосковской, трудно. Потому итоги похода скорее признаны были московскими и литовскими правителями неутешительными. Потому и напор на Пермь Вычегодскую со стороны Москвы и Литвы временно остановился. И «пермская азбука» была выброшена за ненадобностью.

Второй крестовый поход был направлен на Великую Пермь. Его целью была христианизация восточной части Перми. Хронологически поход продолжался с 1455 по 1462 годы. Ему предшествовала договорённость 1451 года о содействии крестоносцам-христианизаторам со стороны великопермского князя Михаила Ермолаевича. Но князь свои обещания не выполнил. Натиск крестоносцев был отбит. Епископ пермский Питирим был убит язычниками, а его преемник епископ Иона, хоть и объявил о крещении и христианизации Перми в 1466 году, предпочитал прятаться за стенами монастырей.

Одним словом, походы на Пермь с использованием такого ресурса, как православная церковь, успехом не увенчались. Для колонизации и покорения края нужно было государственное вмешательство. И уже не литовское, а только московское. Оно подоспело только с воцарением Ивана III Горбатого.

Цели очевидны, средств — нет

Одной из главных задач внешней политики Ивана III, и, полагаю, что главной задачей был именно захват регионов пушного производства и маршрутов транспортировки пушнины за рубеж — захват того самого торгового «великого северного пушного пути». Это позволяло стать на высокодоходном европейском меховом рынке самым крупным «игроком», почти монополистом по продаже отдельных сортов меха, и решить проблемы финансирования всех своих государственных проектов по созданию если не мировой, то самой крупной европейской державы. Именно для этого Иван готовил свою армию, увеличивал её численность и оснащал огнестрельным оружием.

Итак, для решения этой задачи Ивану надо было:

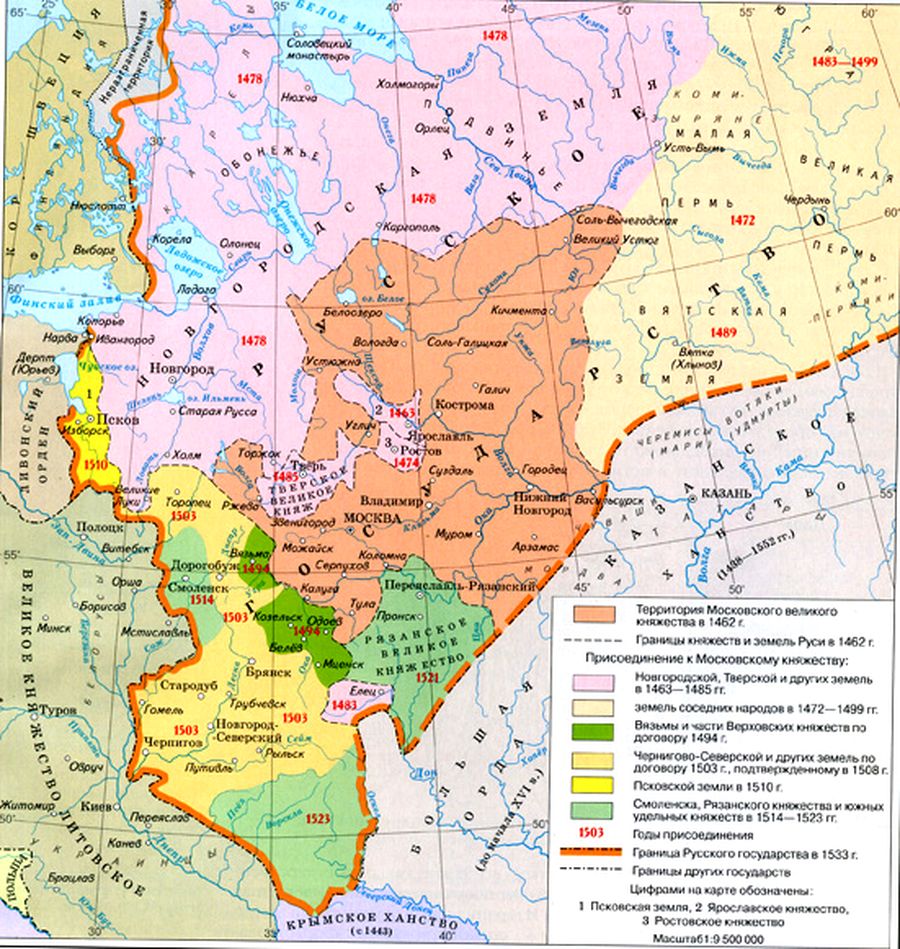

- Взять под контроль зону добычи меха на севере России и маршруты перемещения крупных партий меха в западном направлении, в Западную Европу по Белому и Баренцеву морю, контролировать перевозку мехов по рекам Северная Двина, Вологда, Сухона, Вычегда и Вымь, — а для этого захватить Господин Великий Новгород и Великий Устюг, а также раннефеодальные вымские княжества на территории Перми Вычегодской;

- Взять под контроль зону добычи меха в северном Поволжье и Приуралье, маршруты перемещения крупных партий меха на Восток по Волге, контролировать перевозку меха по рекам Кама, Вятка и Чусовая, — а для этого захватить Вятскую республику, а также существовавшие в тех краях раннефеодальные Великопермское и Пелымское княжества.

Методы для контроля и захвата этих территорий у Ивана были ограничены. В бассейнах половины из перечисленных рек ни русских городов, ни русского населения, ни даже христиан не было. Правовыми, семейно-родственными и идеологическими рычагами действовать там было невозможно. «Выморочить» эти территории, заставить местных князей отказаться от своих прав было нельзя.

Для покупки этих территорий у Ивана Горбатого денег не было. Оставался только вооружённый захват. Это было нелегко.

Идём на Восток!

Первый разведывательный удар Иван III нанёс по Пелыму в 1465 году армией боярина Тимофея Скрябы, которая перевалила через Урал, прошлась до Югры и вернулась в Московию с изрядной добычей мехов и моржовой кости. Но этот разведывательный поход напоминал скорее набег, нежели продуманную операцию. Его итоги не удовлетворили Ивана. Он понял, что такими набегами он ни Пелым, ни Югру не присоединит к Руси. И он начал системную войну за Север.

Потенциально Ивану III на севере и северо-востоке противостояла неоформленная до конца потенциальная коалиция, состоявшая из трёх крупных русских государств (Новгорода, Устюга, Вятки) и двух угро-финских (Перми Великой и Пелыма).

Самым опасным для Московии было бы организационное оформление этой коалиции, её объединение в одну силу на деньги, которые были в конце 60-х годов XV века у Великого Новгорода. Иван не должен был позволитьэтой коалиции оформиться, а потому первый мощный удар в 1471 году армия Ивана и нанесла по основному оппоненту в борьбе за Север — Новгороду, а главный вспомогательный удар — по Великой Перми (Чердынский поход 1472 года). Впрочем, последний поход мог рассматриваться и в качестве «тыловой» операции по обеспечению войны Ивана III за Волгу, за Казань.

Оба удара оказались удачными. Новгородцы проиграли битву на Шелони, а в бассейне Камы возникла московская опорная крепость Чердынь. По условиям мира с Новгородом Иван получил земли по Двине. Так потенциальная коалиция северных врагов московского царя была «разрезана» на три части: Новгород был отрезан от своих потенциальных союзников на востоке, Вятка и Великий Устюг взяты в «клещи», почти окружены московскими землями, а Пелым оказался отрезан от удобного речного сообщения со своими союзниками на Западе. В самом невыгодном геостратегическом положении оказалось княжество Великий Устюг. Понимая, что в сложившихся условиях сопротивляться Москве бессмысленно, устюжане сдались. В 1474 году московские войска оккупировали территорию Устюга.

Позже настала очередь Великого Новгорода.

В 1478 году огромное московское войско московского воеводы боярина Стриги-Оболенского подступило к его стенам. Самостоятельно отбиться новгородцам было не под силу. Они попытались задержать эту армию, разрушить все мосты через Волхов. Напрасно. В армии Ивана уже были итальянские военспецы, которые в считанные дни навели понтонные мосты. Итальянцы же командовали и русской, кстати, созданной итальянцами, артиллерией. Надеяться на помощь Литвы или папской Ливонии новгородцы тогда не могли. Дипломатически Иван их переиграл, заключив союз со святейшим престолом — брак с Софьей Палеолог. Турки также не давали возможности литовцам кинуть свои полки на выручку северному соседу. Новгород пал.

И Москва опять обратила свой взор на Вятскую вечевую республику, младшую сестрицу Господина Великого Новгорода, последний оплот независимого от Москвы Русского Севера, а также на кичащийся своей независимостью Пелым и не до конца покорённую Пермь.

Начало прирастания Сибирью

Боевые действия возобновились в 1481 году. В тот год пелымские войска князя Асыки нанесли москвичам контрудар и почти освободили от московитов Пермь. Против пелымцев в 1483 году были брошены войска бояр Фёдора Курбского Чёрного и Ивана Сытина. Они разбили пелымцев, прошлись по Югре, Угоре и Обдоре. Взяли огромную дань с этих территорий, привели к присяге русскому царю местных князьков, захватили заложников и полон.

В 1487 году Москва нанесла очередной, третий удар по Вятке. Вятчане сдюжили, отбились. Не успели отдышаться, как увидели в 1489 году у своих стен огромную 64-тысячную армию царя Ивана. Четвёртый удар для Вятки оказался смертельным. Республика пала. И уже в 1490 году последовала её «разборка». Вся вятская элита была переселена из города в отдалённые русские земли. Позже такой же метод покорения (высылка элиты) будет произведён и в псковской республике.

В 1499–1500 годы «на бис» был повторён поход русских войск в Пелым, Югру, Угору и Обдору. Командовал походом Семён Курбский. Москвичи опять собрали колоссальную дань, опять взяли в полон и поубивали множество пелымчан, вогуличей и остяков.

Весь север Восточной Европы стал московским.

Кстати, минимум две угро-финские народности, населявшие те края в то время, исчезли с этнической карты мира. Это каргопольцы и чудь белоглазая. Судя по оставшимся легендам, их взяли в рабство, а тех, кто не захотел стать рабом, московиты то ли закопали в землю, то ли те сами закопались, предпочитая самоубийство плену. Если внимательно читать агиографию Стефана Пермского, то можно узреть и более зверскиеметоды обращения местного населения в христиан. Напоминаю, что святой Стефан предлагал языческому жрецу Паме испытание сожжением в срубе и утоплением в полынье. По «Житию…» язычник испугался и был посрамлён. В жизни, я думаю, было иначе. И сжигали, и топили в полыньях, и закапывали живьём в землю.

Ну, не тратить же на язычников пули. Порох–то, ой, как дорог!

***

Я не смог определить, на чьей стороне я в этой истории. Я не могу не восхищаться умом и талантом Ивана Третьего, который без особых знаний об экономике и геополитике понял, что мощь и сила России будут прирастать северными богатствами, узрел или даже скорее почувствовал, что России как стране надо стремиться не к тёплым морям, а к морю студёному, ко льдам и вечной мерзлоте, под коей зарыты сокровища необычайные. Как не восхищаться мудростью такого человека! На века созидал государство! Я горд, что у России был такой царь.

Как не восхищаться мужеством и верностью долгу русских воевод, которым, как в сказке, приказали идти на край света и привести к присяге русскому царю неведомые земли и незнаемые народы. Тайга? Не препятствие! Болото? Чушь! Минус пятьдесят мороз? Да что такое мороз по сравнению с волей русского царя?! Что такое тайга и болото для русского офицера и воеводы по сравнению с приказом верховного главнокомандующего?! Ничто! Приказ должен быть выполнен! Я горд тем, что в моей стране были такие воеводы, как Курбские.

Но я не могу не восхититься и мужеством немногочисленных защитников Вятки, которые трижды отбивали атаку московских огромных армий. И, возможно, когда во время четвёртого похода москвичи предложили им сдаться, в ответ услышали знаменитое: «Русские не сдаются!» Да! Именно так. До последнего надо защищать родной город. Я горжусь моими соотечественниками вятчанами.

И я не могу не восхититься безумной, смелой атакой войск князя пелымского против русских войск! С костяными стрелами против пушек! Я не знаю, что пели пелымцы, идя в атаку. Но мне слышится мелодия «Варяга».

И я поражён легендами о чуди белоглазой, которая при приближении московитов ушла в земляные укрытия, и сама подрубила опоры, закапывая себя в родной земле, но не предавая веру предков. Если урок белоглазой чуди состоит в том, что веру предков предавать нельзя, то я благодарен им за этот урок. Я услышал их голос. «На чьей стороне правда — бессмысленный вопрос. Правда со всех сторон!»