С середины 60-х в Чили нарастали революционные настроения и приближался социальный кризис. Чилийские левые считали, что страна утратила культурную самобытность, стала зависимой от импортных товаров, услуг и лишилась экономической самостоятельности. Главным виновником этого застоя они считали иностранные компании, преимущественно из США, которые доминировали в чилийской экономике и культуре. Продукты культурной индустрии Соединенных Штатов пользовались колоссальным спросом в Чили: прилавки киосков были наводнены диснеевскими комиксами, порядка 80% фильмов, показываемых в стране, тоже были североамериканским импортом. Правые же консервативные круги отстаивали пользу иностранной культуры: диснеевские мультфильмы даже использовали для привлечения внимания к демографическим проблемам.

На этом фоне в 1970-м году к власти в Чили путём демократических выборов пришёл марксист Сальвадор Альенде, который взял курс на социалистическое развитие страны. Он начал бороться с экономической гегемонией США, национализируя североамериканские предприятия. На культурном фронте Альенде решил создать государственное издательство «Киманту», которое бросило вызов господству Штатов в поп-литературной сфере и начало распространять чилийскую, классическую и литературу левой мысли по крайне доступной цене, не дороже пачки сигарет. За свою короткую историю «Киманту» издало больше книг, чем было выпущено за предыдущие сто шестьдесят лет чилийской истории. Оно также бралось и за графические произведения, объявив настоящую войну диснеевским комиксам и в ответ выпуская свои, где изображались политические, экономические и социальные проблемы страны. Правая пресса критиковала социалистические «контркомиксы» «Киманту», утверждая, что их идея варварская и жестокая, а магия работ «Уолт Дисней Компани», которым противостояло чилийское издательство, показывает счастливую сторону жизни.

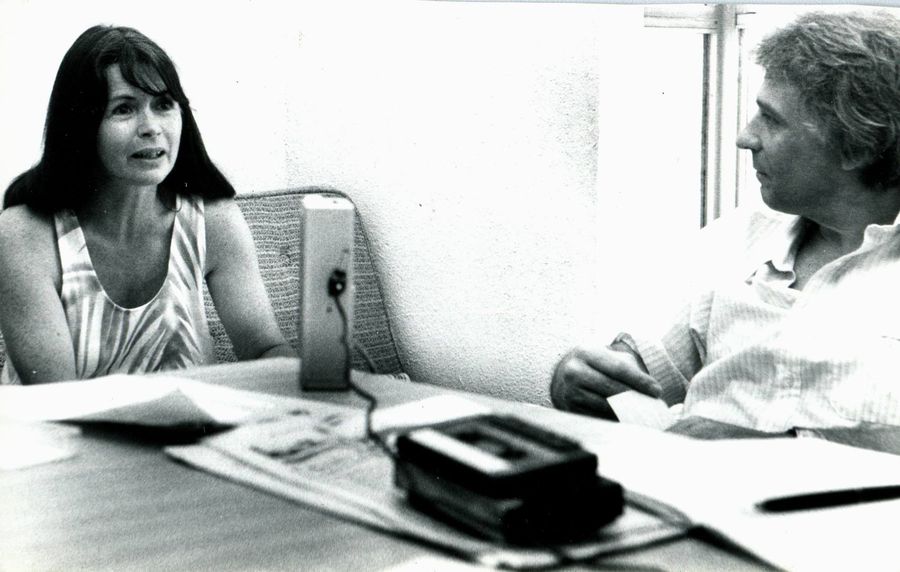

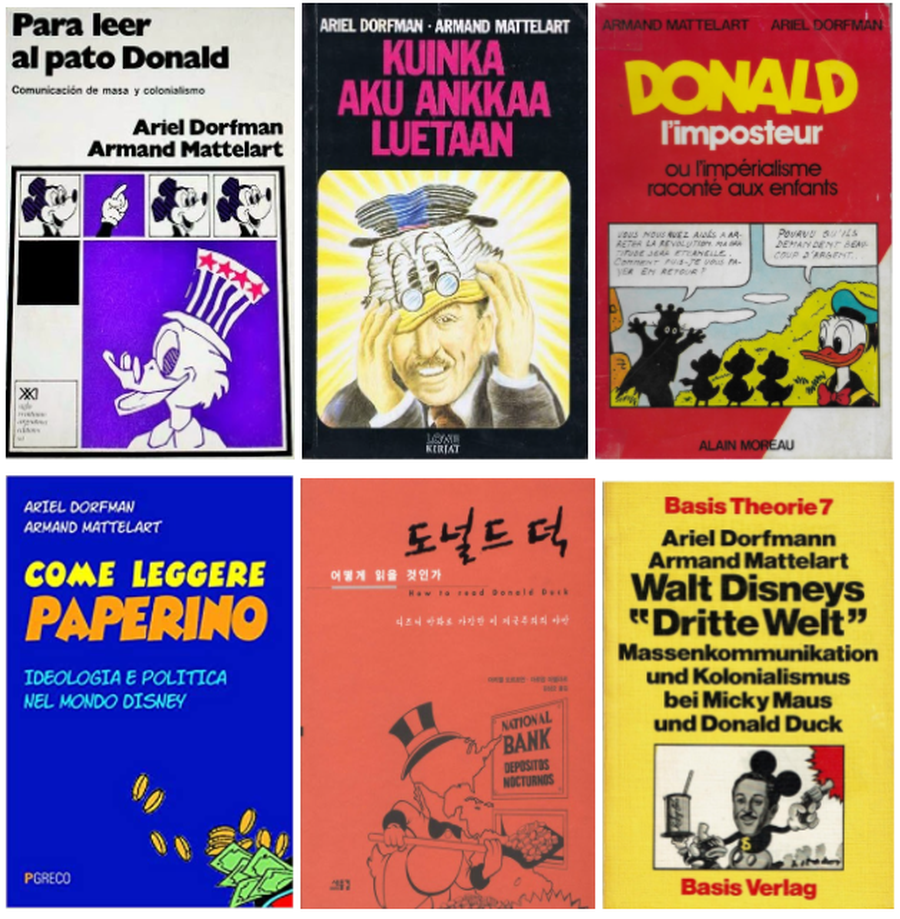

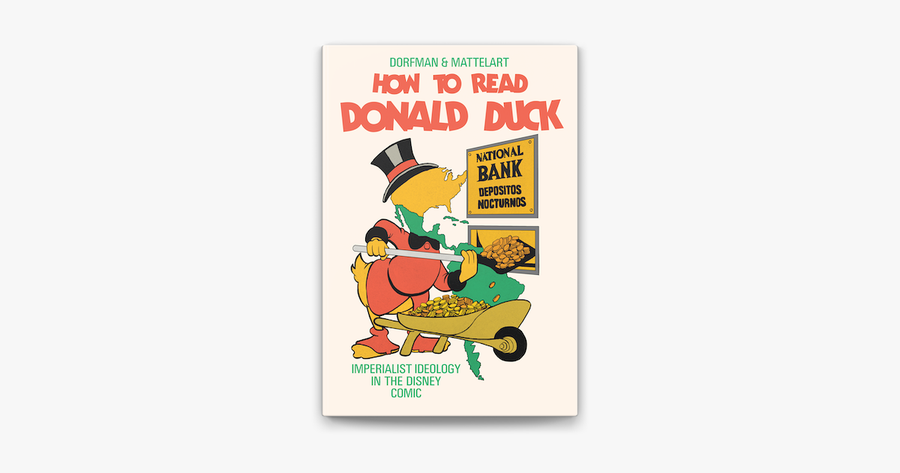

В противовес консервативным взглядам два сотрудника «Киманту», писатель Ариэль Дорфман и социолог Арманд Маттеларт, начинают работать над книгой, чтобы объяснить читателям что не так с диснеевскими комиксами. В ставшей культовой книге «Как читать Дональда Дака» они проводят анализ диснеевского мира с помощью психоанализа, марксизма и постколониализма и критикуют североамериканские культурные ценности, навязываемые обществу: одержимость деньгами и культ потребления, сексизм, эксплуататорство и конформизм. Книга стала ярким примером «критического чтения», «оппозиционного чтения» и предтечей для всего дальнейшего поля изучения диснеевских продуктов. Она вышла в 1971 году и стала бестселлером — по всей Латинской Америке продают более 500 тысяч экземпляров. Но уже в 1973-м в Чили случается государственный переворот — к власти приходит генерал Аугусто Пиночет, который устанавливает военную диктатуру и уничтожает идеологическое влияние левых. Из университетов увольняют марксистских профессоров, литературу левой мысли запрещают — книгу Дорфмана и Маттеларта сжигают в огне, топят в океане, президента Альенде доводят до самоубийства, а его сторонников убивают или вынуждают эмигрировать.

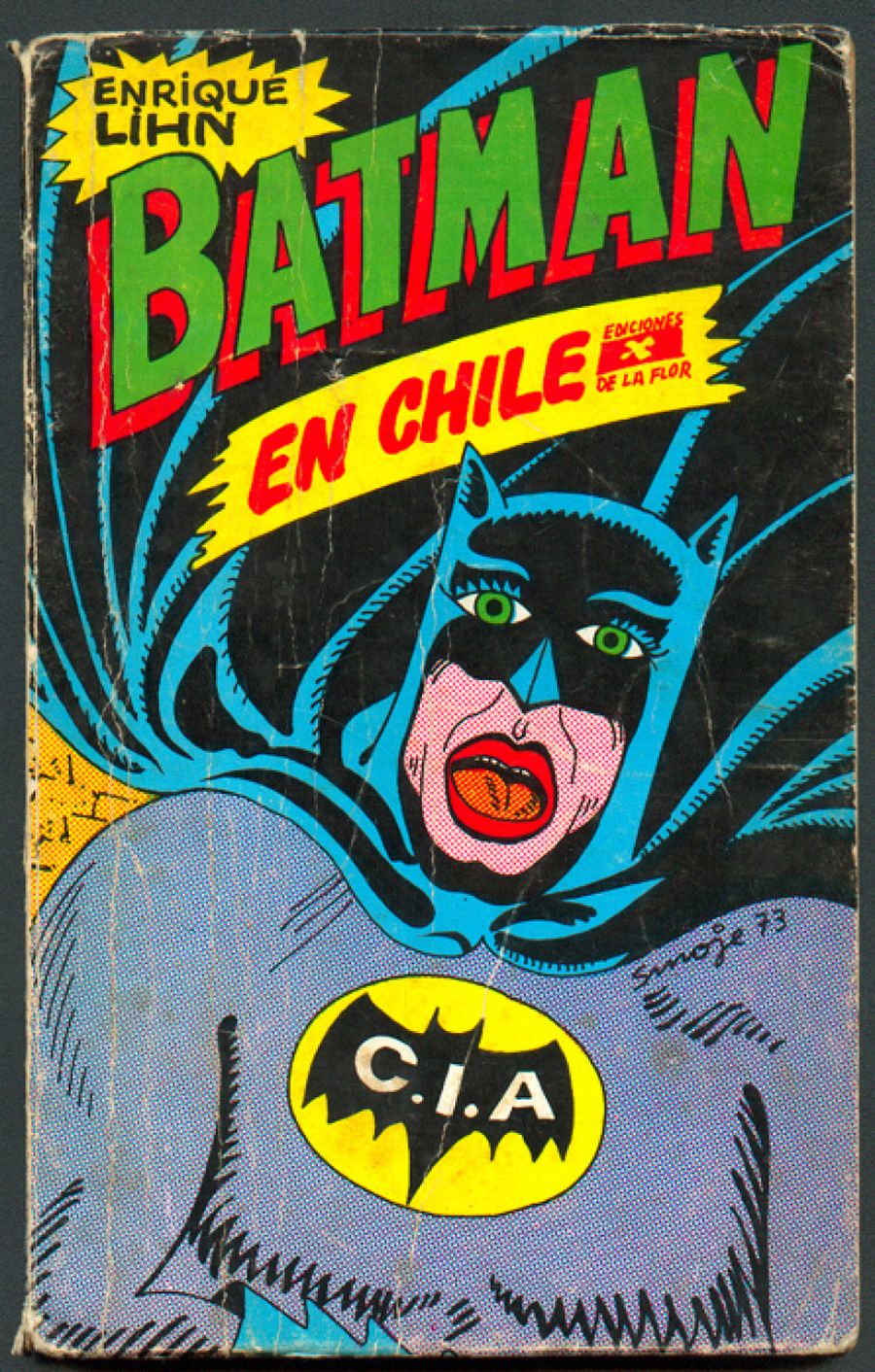

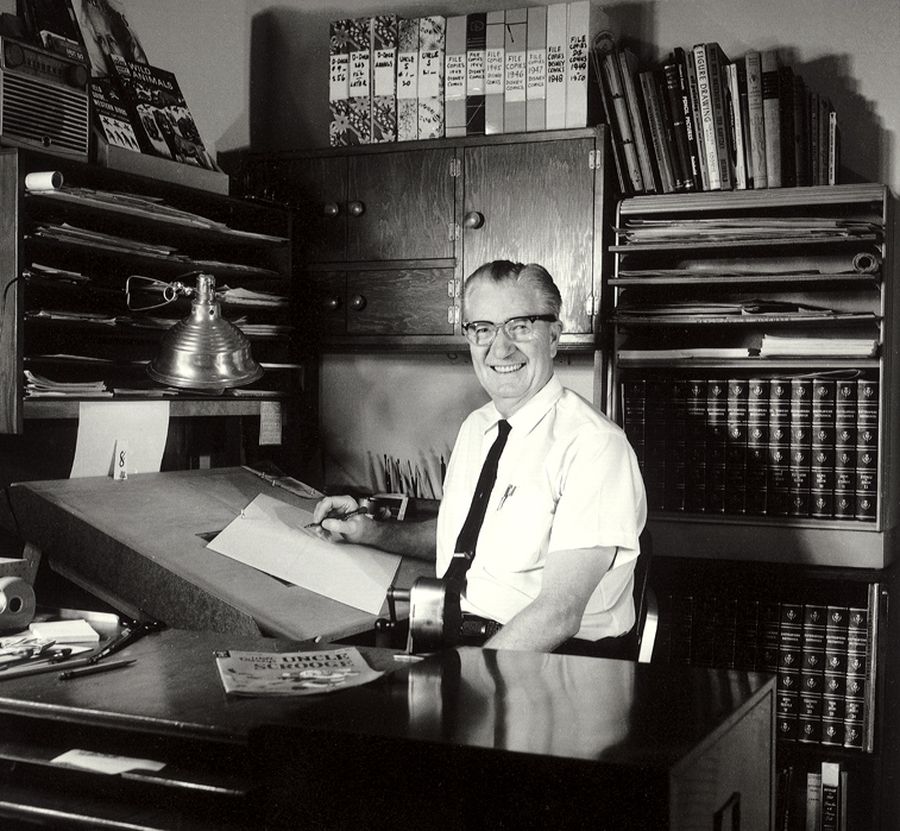

К пятидесятилетию культовой книги, которая пока не имеет русского перевода, Дискурс рассказывает невероятную историю «Как читать Дональда Дака» — от её рождения в дни многообещающей революции и до сожжения в кровавом военном перевороте. Мы последуем за географическими маршрутами Ариэля Дорфмана и Арманда Маттеларта, узнаем об истории и причинах написания их знаменитого марксистского культурного анализа, опишем культурный расцвет Чили при Альенде, расскажем о политических «контркомиксах», которые выпускало контргегемонистское издательство «Киманту», об абсурдном романе «Бэтмен в Чили», который предсказал трагическое падение Альенде, о жестоких убийствах режима Пиночета и «культурном затмении» страны, о юридических проблемах с публикацией книги в США и загадочной роли создателя Скруджа Макдака во всей этой истории, который создавал комиксы для мышиной корпорации около 30 лет, но никто из читателей все это время даже не знал его имени.

Оглавление

После переворота президент районного совета сорвал социалистические календари и лозунги, висевшие при предшественнике на стене дома. Вместо них он повесил несколько плакатов с Микки Маусом и Дональдом Даком

Джон Шелтон Лоуренс

В финале романа-антиутопии Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» её главному герою, Гаю Монтэгу, пришлось скрываться от книгосжигателей в подполье. Спасаясь от полицейского преследования, он присоединился к тайному сообществу интеллектуалов, наизусть заучивающих литературные произведения, чтобы таким образом спасти книги для будущих поколений. Мы расскажем похожую историю, но которая, в отличие от романа Брэдбери, произошла на самом деле. Для этого перенесемся в Латинскую Америку 70-х годов, — эпоху, которая стала реваншем «третьего мира».

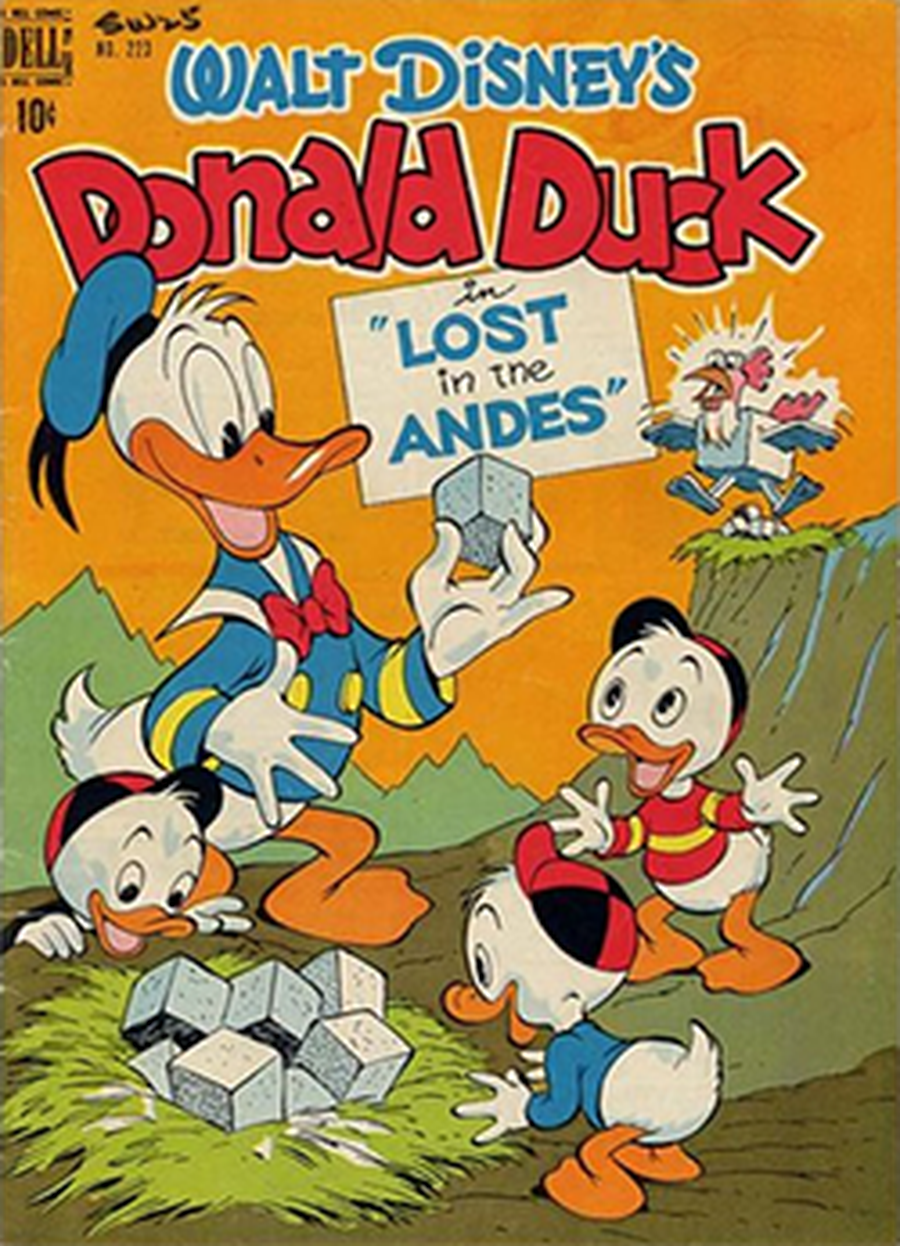

В начале 1970 годов в Чили происходил интересный революционный процесс. К власти пришли левые политики, в результате чего Чили стала второй латиноамериканской страной в западном полушарии — после Кубы, которая начала руководствоваться марксистскими методами управления государством. Новые лидеры развернули социалистические реформы и национализировали промышленность. Параллельно с этим они говорили о губительном влиянии североамериканского масскульта на общество и национальную культуру, видя в этом культурный империализм. Левые критически относились к популярным телевизионным сериалам, комиксам из Штатов, полагая, что они отвлекают человека от родной культуры, устоев и проблем и развращают его сознание, прививая ценности, свойственные образу жизни в США, вроде меркантильности, консюмеризма и индивидуализма. Чтобы противостоять североамериканской культурной индустрии и предложить своему народу подходящую альтернативу, левые мобилизовали многие жанры искусства — литературу, народную музыку, кино, изобразительное искусство, комиксы, в которые вкладывали антикапиталистические и антиимпериалистические нотки и смыслы. В этом революционном брожении в Чили начался культурный ренессанс, и на этом фоне двое интеллектуалов — чилийский писатель Ариэль Дорфман и бельгийский социолог Арманд Маттеларт написали книгу под названием Para leer al Pato Donald: Comunicación de masa y colonialismo — «Читать Дональда Дака: массовая коммуникация и колониализм», которая в английском издании получила заголовок How to Read Donald Duck: Imperialist Ideology in the Disney Comic — «Как читать Дональда Дака: идеология империализма в комиксах Диснея». Книга является классическим произведением латиноамериканского «культурного поворота», она представляет из себя политический анализ популярной культуры и социалистическую критику «североамериканского культурного империализма». В своей работе Дорфман и Маттеларт деконструировали сюжеты и поведение персонажей с марксистской, психоаналитической и постколониальной точек зрения. Они пришли к выводу, что диснеевские комиксы лишены ценностей эгалитаризма, демократии и коллективизма, а вместо этого включают пропаганду контрреволюционного мышления — Микки Маус и Дональд Дак изображались «антиреволюционными символами», — и восхваление капиталистического образа жизни. В Чили в условиях широко продающихся комиксов с Дональдом Даком, работа Дорфмана и Маттеларта стала ответом и своеобразным контрударом по «Уолт Дисней Компани», со временем она получила статус классики марксистской и антиимпериалистической мысли.

В 1973 году к власти в Чили путём военного переворота пришел генерал Аугусто Пиночет. С его восхождением начался разгром левых сил, культурный ренессанс сменился культурицидом: левые масс-медиа закрывались, многие писатели, музыканты и ученые покидали страну, марксистские и прогрессивные труды были объявлены нежелательными и уничтожались в кострах. Книгу Дорфмана и Маттеларта запретили как губительный коммунистический документ, её сжигали, а тиражи сбрасывали в океан. Сами авторы обратились в политическое изгнание и эмигрировали, но и за границей их книга оказалась в опале: североамериканские издательства отказывались её печатать, опасаясь судебных преследований от «Уолт Дисней Компани».

***

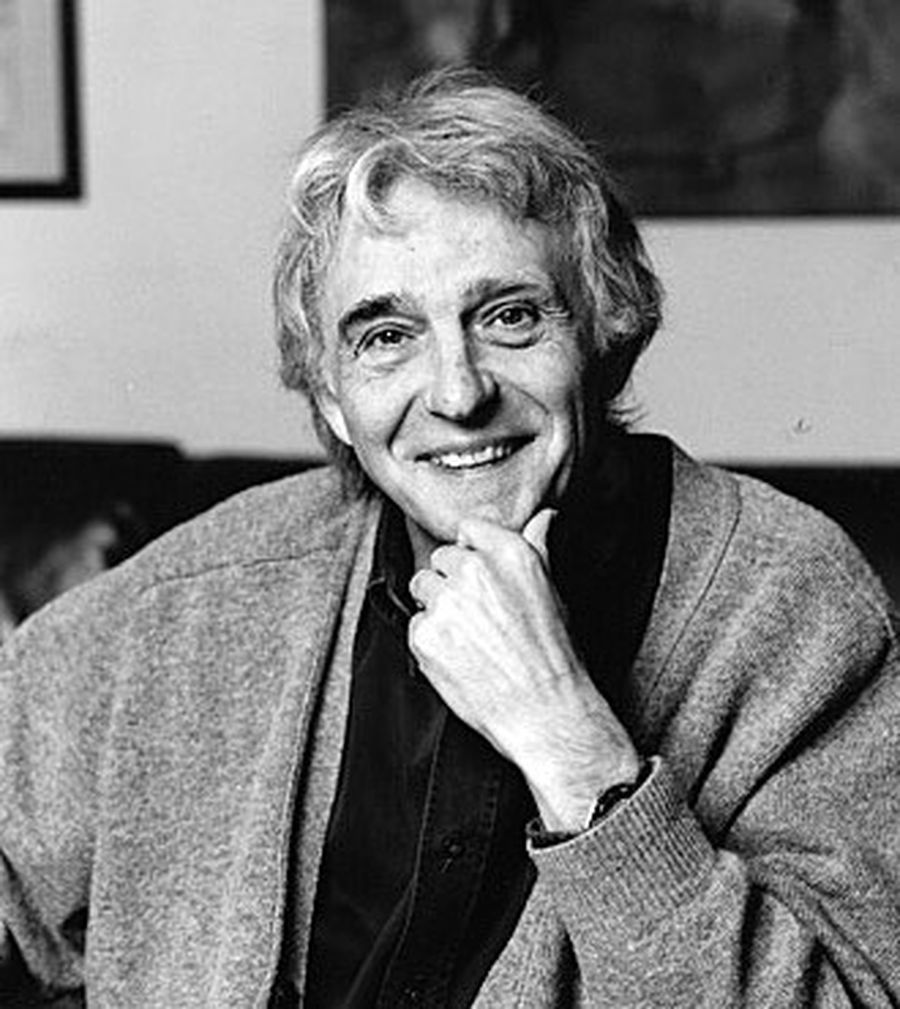

Спустя пятьдесят лет после публикации своей знаменитой книги «Как читать Дональда Дака», которая считается основополагающим антиимпериалистическим трудом в латиноамериканской культурологии, чилийский писатель Ариэль Дорфман вспоминает в своей газетной колонке, что ему не следовало удивляться тому, что солдаты бросали в костёр его книгу. Это замечание Ариэля можно понять, если вспомнить известные события, происходившими в Чили в сентябре 1973 года. Тогда сожжение и уничтожение марксистской и разнообразной левой литературы стало общим местом в стране. Одиннадцатого сентября генерал Аугусто Пиночет организовал военный переворот и сверг президента Сальвадора Альенде, который пытался построить в стране социализм. Новый режим объявил все марксистское вне закона, а против сторонников и чиновников старого режима начались политические репрессии.

При Альенде Ариэль Дорфман работал на официальной должности советника по культуре и из-за этого был в опасности — его могли арестовать или даже убить. Единственное, что он мог сделать в те минуты, чтобы спастись — это немедленно скрыться. «В тот момент я находился на конспиративной квартире, [именно там] я увидел по телевизору, как мою книгу вместе с сотнями других марксистских работ и листовок солдаты бросали в инквизиторский костер», — вспоминает Дорфман. Тогда он подумал, что стал обладателем мрачного достижения — стал первым в истории писателем, который увидел по телевидению, как его собственную рукопись сжигали в огне. Этот эпизод проливает свет и на другую причину, из-за которой укрывательство Дорфмана было неизбежным. Дело в том, что новым чилийским властям, а также правым кругам горячо не нравилась его, написанная в соавторстве с бельгийским социологом Армандом Маттелартом, книга «Как читать Дональда Дака». По словам Ариэля:

Из-за этой книги мне присылали письма с угрозами убийства, одна разъяренная женщина пыталась задавить меня на автомобиле, соседи под крики «Да здравствует Дональд Дак!» забросали камнями мой дом в Сантьяго, где я жил с женой Анжеликой и сыном Родриго.

Уничтожение книги не ограничилось сожжением в кострах: её также топили на дне океана. Во время переворота солдаты чилийского военно-морского флота изъяли со склада все десять тысяч копий третьего издания и выбросили всё в залив Вальпараисо. Как поговаривают, туда же сбрасывали тела убитых при Пиночете диссидентов.

«Больше никогда мне не понадобится говорить или писать по-английски». Одиссея антиимпериалиста и антикапиталиста Ариэля Дорфмана: от любви к Диснею до разрыва с Соединенными Штатами

«Иногда, особенно в сырые, прохладные дни, меня посещает резкая боль в голенях. Она возвращает меня к тому моменту, 29 лет назад, когда в моём родном городе Сантьяго какой-то человек в меня выстрелил», — так, будущий диссидент, писатель и критик североамериканской популярной культуры Ариэль Дорфман, которого британский писатель Салман Рушди называет «одной из важнейших фигур Латинской Америки», вспоминает середину августа 70-го года.

В один из тех дней Ариэль сидел за столом и возился над написанием рассказа. Этот рассказ он в итоге никогда не опубликует, но, что интересно, сюжет данного сочинения очень скоро воплотится в реальность. Ариэль уже заканчивал работать над текстом, когда внимание молодого писателя отвлёк внезапный голос по радио — сообщили, что на улицах Пуэнте-Альто, городка на окраине Сантьяго, полиция насмерть застрелила двух старшеклассников. «Я был импульсивным 28-летним парнем и не собирался терпеть такое убийство», — Ариэль отложил текст рассказа в сторону и в ярости выбежал на улицу. Вместе с ним вышли с протестом тысячи недовольных чилийцев. В отличие от будущих пиночетовских времён, в те дни полиция была щадящей: могла разогнать толпу, облив водой или брызнув слезоточивым газом. Убегая от полицейских, Ариэль вместе с частью протестующих оказался у штаб-квартиры Хорхе Алессандри, кандидата в президенты от правого крыла, который через месяц сразится на выборах с левым политиком Сальвадором Альенде. Ариэль и некоторые протестующие решили окружить здание и преподать своим противникам урок. Однако они не успели ничего предпринять, поскольку из здания мигом вышли сторонники Алессандри с винтовками наперевес. Ариэля это не испугало, и он не отступил, а наоборот собрал всю ненависть и ярость и разразился тирадой на своих врагов. Он продолжал свою гневную речь, пока его слова не потонули в звуках выстрелов, и не увидел, как с него капает кровь. Неизвестно, чем всё закончилось бы, если один человек — Джейме Гомес, поэт и друг Дорфмана — не оттащил бы ошеломленного Ариэля в сторону и не помог тому забраться на свой мотоцикл. Раненого Дорфмана отвезли к старому другу его семьи, доктору, фамилия которого — Бродский. Однофамилец знаменитого русского поэта, доктор Бродский успокоил Ариэля, сказав, что раны легкие, и его здоровью ничего не угрожает.

«Когда мы несколько часов [добирались до помощи и] колесили по городу на мотоцикле, как два байкера из того фильма “Беспечный ездок”, я почувствовал, что ранее сегодня уже прожил эту историю в своём рассказе», — впоследствии вспоминал Ариэль. Это был тот самый рассказ, который он отложил из-за злосчастных новостей. Это сочинение было частью одной задуманной книги, которая носила причудливое название «Десять вариаций на тему трёх поросят».

Истоки этого рассказа и всей книги тянутся в далекое прошлое Ариэля, когда он, будучи подростком, жил в Соединенных Штатах и наслаждался местной культурой. Мальчик любил диснеевские мультфильмы — в особенности, картину The Practical Pig на основе известной сказки «Три поросёнка». Как Ариэль вспоминает: «Когда я рос в Нью-Йорке [на Манхэттене] в сороковые и пятидесятые годы, я питался Диснеем». Однако, уже потом, в начале 70-х, в Чили, будучи 28-летним восходящим интеллектуалом и исследователем массовых коммуникаций, Дорфман начал критически относиться к картине и, как сам признался, «с удовольствием накинулся на диснеевскую сказку, исследуя скрытые политические, сексуальные и даже экологические смыслы мультфильма». Ариэль надумал попробовать свои силы и написать собственные вариации истории. В одной из них он кардинально переделал сюжет: изобразил Волка положительным персонажем, бунтарем-партизаном по образу своего героя — аргентино-кубинского революционера марксистского толка Эрнесто Че Гевара, а вот Практичный Поросёнок, он же Наф-Наф, стал у Ариэля главным злодеем, кем-то вроде агента ЦРУ и капиталиста в одном лице, пытающийся убить бунтующего волка. По сюжету, над которым молодой писатель трудился в тот день, раненый Волк-Че Гевара спасался от поросенка-капиталиста Наф-Нафа и пытался найти убежище. И точно так же, уносящийся на мотоцикле в поисках помощи раненый бунтарь Ариэль с иронией замечал как попал в свою же недавно придуманную историю. «В моей жизни, как впрочем и у многих других писателей, литература пугающим образом претворяется в жизнь», — позднее напишет он.

Интерес Ариэля к революционному процессу и восхищение Че Геварой отнюдь не случайны, скорее даже, — очевидны и понятны. Как он пишет в своих мемуарах «Направляясь на юг, смотря на север: двуязычное путешествие», увлечение знаменитым кубинцем в Латинской Америке в 70-х разделяло всё его поколение, и это неудивительно: кубинская революция была чрезвычайно популярной и вдохновляющей историей, а казнь Че Гевары случилась относительно недавно — в 1967 году — и не оставляла умы людей. Но на одном Че Геваре пересечение Ариэля с гражданским неповиновением и сопротивлением угнетению не заканчивается. На самом деле их отзвуки и следы встречаются на протяжении всей биографии Дорфмана, их можно найти в родословной и даже разглядеть в его полном имени.

Своё первое имя Владимиро Ариэль Дорфман получил в честь русского революционера и основателя Советского Союза Владимира Ленина. Этим именем он прежде всего обязан своему отцу Адольфо, который был ярым коммунистом, а вот второе имя он получил благодаря своей матери Фанни, которой нравился одноименный персонаж из пьесы Шекспира «Буря».

Адольфо Дорфман и Фанни Вайсман были восточноевропейскими евреями-иммигрантами и сторонниками левых убеждений. Оба родились в Российской империи, Адольфо — в Одессе, Фанни — в Кишиневе, и обоим пришлось покинуть свою страну. В 1909 году семья Дорфманов бежала в Аргентину, после того как родители Адольфо, Дэвид и Пиззи, задолжали деньги кредиторам. Вайсманы в том году тоже отправились туда — Фанни тогда было три месяца.

Однако через пять лет Дорфманы решили вернуться в Россию и попали в драматический исторический переплет: началась Первая мировая война, а затем русская революция, перешедшая в гражданскую войну. Несмотря на все потрясения, происходившие вокруг, — рушились страны, разбивались семьи, умирало множество людей — Дэвид и Пиззи справлялись в этой ситуации и не забывали о воспитании Адольфо. Нельзя не упомянуть, что на долю Пиззи однажды выпало поучаствовать в одном важном событии в истории Советского государства. Обладавшая талантами к языкам — хорошее знание английского, русского, французского, испанского, немецкого, — она попала под начальство советского дипломата Максима Литвинова и помогала Льву Троцкому, став его переводчиком во время переговоров с немцами в Бресте. Также свои способности в иностранных языках Пиззи применила в литературной области, переведя на испанский язык роман Льва Толстого «Анна Каренина».

Из-за ухудшающегося положения страны, находящейся в состоянии гражданской войны, Дорфманы снова уехали из России и вернулись в Аргентину. Они осели в городе Буэнос-Айрес, где жизнь постепенно налаживалась. Адольфо вырос, заинтересовался марксизмом и в 1930 году вступил в Коммунистическую партию. Он встретил Фанни, женился на ней, и 6 мая 1942 года у них родился Владимиро Ариэль.

Через год после рождения мальчика в Аргентине произошёл государственный переворот — к власти пришли люди во главе с генералом Хуаном Пероном. После того, как военная хунта захватила национальный университет Ла-Плата, где преподавал Адольфо, последний ушел в отставку. Через два года он вместе с женой и двухлетним сыном эмигрировал в Америку, где начал работать в ООН. Ариэль же, достигнув соответствующего возраста, начал посещать школу в Куинсе. Спустя какое-то время он начал понимать, что не любит своё имя Владимиро и придумал себе другое, непримечательное и более местное — Эдди. Им он представлялся перед всеми.

Однако и в Штатах семейство не нашло спокойствия — на сей раз из-за вспышки маккартизма. В этот период все, кто симпатизировал коммунистическим настроениям сталкивались с репрессиями. Антикоммунистическая пропаганда велась и в школах, например, Ариэлю-Эдди не раз приходилось слышать от учителей, какую опасность представляют коммунисты для североамериканского образа жизни, и, сам того не замечая, мальчик начал проникаться такими настроениями. Дело дошло до того, что однажды в пылу ссоры с отцом, поддавшись эмоциям, Ариэль пригрозил, что расскажет своему школьному учителю, что его отец коммунист. Своего отца он в итоге не сдал, но этот момент стал важным звоночком для Ариэля, как пишет его биограф София МакЛеннен в своей книге «Ариэль Дорфман: эстетика надежды»: «[...] в итоге он осознал серьезность своего положения. Он больше не мог одинаково любить своего отца и свою новую родину, потому что с каждым днём Соединенные Штаты все чаще говорили о таких людях, как Адольфо Дорфман, как о врагах государства». Ариэль начал бояться, что США могут сделать что-то плохое с его семьей. Окончательно он разочаровался в Америке после казни коммунистов Розенбергов, которая случилась в 1953 году. «Именно убийство Розенбергов начало примирять меня с идеей о потере Америки», — пишет он в своих мемуарах «Направляясь на юг, смотря на север: двуязычное путешествие». Это убийство навело Ариэля на мысли, что с его родителями могут поступить так же.

После звонка сенатора Маккарти в ООН со словами «избавьтесь от этого смутьяна [Адольфа] Дорфмана», семья снова эмигрировала — Ариэлю тогда было двенадцать лет. Они уехали в Чили, где остановились в Сантьяго, и осели там насовсем. Оказавшись в новой для себя среде, мальчик отказался от имени Эдди. И, поскольку он не любил свое родное имя Владимиро, ему снова потребовалось себя как-то назвать. Решение нашлось, когда он вспомнил, что родители дали ему также и второе, среднее имя — Ариэль. С тех пор он будет использовать только его.

***

В жизни юного Ариэля были моменты, которые нелишне упомянуть для оценки его характера и заодно в понимании того, как он стал интересоваться нелегкой долей рабочего человека. Одним из примеров проявления его гражданского сознания и неравнодушия можно назвать эпизод, который приключился с ним в восемнадцать лет. В июне 1960 года, когда юноша находился вместе с однокурсниками на чилийском стадионе и смотрел за футбольным матчем, случилось землетрясение. Наиболее сильный урон бедствие нанесло на юге Сантьяго, где жило большинство чилийских рабочих. На это Ариэль отреагировал тем, что ежедневно участвовал в спасательной операции: собирал строительные материалы, деньги, одеяла, еду в помощь пострадавшим. Это событие стало важным для Дорфмана, поскольку он впервые обратил свой взор на существование рабочего класса, его трудной жизни и начал чувствовать в себе близкую и глубокую связь с чилийскими рабочими.

Другой важный момент в биографии будущего критика Дональда Дака, когда он показал, чего он стоит, и в то же время ярко продемонстрировал своё неприятие «североамериканского империализма», произошел прямо в его день рождения — 6 мая 1965 года. Своё двадцатитрёхлетие Дорфман отпраздновал, протестуя против вторжения США в Доминиканскую Республику. Вместе со своей возлюбленной, хорваткой Анжеликой Малинарич, на которой он впоследствии женится, Ариэль принял участие в шествии демонстрантов у посольства Штатов и в результате подвергся преследованию. Вот как он сам об этом вспоминает: «Грозный полицейский фургон преследовал нас через сады и неоднократно пытался протаранить об одно из деревьев, за которым мы попытались спрятаться. В конце концов, преследуемым несколькими крепкими полицейскими с дубинками, нам удалось быстро вернуться на площадь, которая казалась чем-то вроде убежища».

В том же году Ариэль с отличием закончил Чилийский университет, защитив диплом по пасторальным комедиям Шекспира, и следующие три года здесь же работал ассистентом-профессором по испанскому языку и журналистике. Своё постдипломное образование он продолжил в Калифорнийском университете в Беркли, куда переехал в 1968 году вместе с семьей. В то время знаменательным явлением становилась контркультура, студенты становились всё более политизированными. В Беркли Ариэль изучал латиноамериканскую литературу и заодно познакомился с творчеством битников и работами таких видных деятелей 60-х, как Герберт Маркузе, Малкольм Икс, Сесар Чавес, Джоан Баэз, Пит Сигер. Сам он не участвовал в студенческих волнениях и выступлениях хиппи, с одной стороны опасаясь, что его за это выдворят из страны, а с другой, — потому что критически воспринимал молодежные бунты из-за их отдаленности от реальной борьбы рабочего класса, и считая все эти события не более чем «эгоцентристским бунтом».

Именно в Беркли Дорфман принял одно из самых важных решений в своей жизни. Как пишет его биограф София МакЛеннен в своей книге «Ариэль Дорфман: эстетика надежды»: сидя за письменным столом, Ариэль сделал окончательный ход к объединению с Латинской Америкой — выбрал отказаться от английского языка в пользу родного испанского. В своих мемуарах «Питаясь мечтами: исповедь нераскаявшегося изгнанника» Дорфман вспоминает как на следующий год он вернулся в Чили, говоря себе:

«Больше никогда мне не понадобится общаться или писать по-английски — на языке, который мой лихорадочный радикальный ум отождествлял с империализмом и господством США».

Испанский стал для Ариэля «языком восстания». Юноша начал преподавать в должности профессора по испано-американской литературе в Чилийском университете и вместе с тем с головой погрузился в политику, стал активно работать в избирательной кампании сенатора, социалиста и лидера политической коалиции «Народное единство» Сальвадора Альенде.

Ариэль Дорфман считал себя пацифистом, а о революциях у него была светлая и оптимистичная точка зрения. Он стоял на позиции, что они могут свершаться мирно, при помощи демократии. Его точка зрения подтвердилась, когда без всякого насилия и переворота 4 сентября 1970 года Альенде избрали новым президентом: он стал первым в истории Латинской Америки законно избранным марксистом-руководителем государства. Дорфман был в восторге: он чувствовал головокружение от того революционного пыла, которым была охвачена страна, и предвкушал скорые социалистические преобразования. Как Ариэль пишет в своих мемуарах «Направляясь на юг, смотря на север: двуязычное путешествие», в эти мгновения он верил, что все возможно. В конце концов, он начал работать в правительстве Альенде советником по культуре и вместе с тем подключился к работе в государственном издательстве «Киманту», куда заходил дважды в неделю, чтобы помогать отбирать для выпуска мировую классическую литературу, философские и исторические тексты на испанском языке, а также работать над журналами «Каброчико» и «Онда».

Время Дорфмана при Альенде сопровождалось плодовитой творческой деятельностью, Ариэль активно сочинял на родном испанском: начиная от стихов и политических репортажей и заканчивая детскими комиксами и радиопередачами. Позднее он скажет: «Я позволял испанскому литься из меня, словно я был рекой». Эти дни он называл лучшим временем в своей жизни.

На вопрос, когда Ариэль впервые задумался стать литератором, он обычно вспоминает эпизод из своего детства. В девять лет ему довелось увидеть знаменитого писателя Томаса Манна. Это случилось в 1951 году, когда Дорфманы устроили поездку по Европе. Находясь на корабле из Нью-Йорка в Старый Свет, Адольфо увидел великого немецкого романиста и рассказал своему сыну о том, какой великий это человек. Когда юный Ариэль узнал от своего отца, что Манн писал на родном немецком языке, живя в Соединённых Штатах, он открыл для себя, что сохранение языка не зависит от того, где ты находишься: «[В тот момент я осознал:] где бы я не оказался, я не потеряю свой язык, я не потеряю свою идентичность». Именно после этого прозрения Ариэль впервые задумался стать писателем и, как он сам признается, об идее «начать жить, чтобы записывать жизнь». После путешествия родители даже подарили ему дневник, чтобы ему было, где записывать свои мысли. Данная история примечательна тем, что Ариэль в конечном счете повторит, отразит в себе судьбу немецкого писателя: подобно тому, как Манн спасался из нацистской Германии, где сжигали его труды, Дорфман однажды испытает на себе такой же печальный опыт.

Дорфман считал, что политическую борьбу от искусства отделять нельзя. В одном из своих интервью он говорил, что никогда не видел различий между настоящей политикой и искусством: «Я всегда считал, что писательская деятельность носит глубоко политический характер». Среди самых известных литературных творений Ариэля обычно выделяется пьеса «Смерть и дева», написанная им в 1990 году. История рассказывает о бывшей политической заключенной, проживающей в одной из стран Южной Америки. В молодости она состояла в студенческом Сопротивлении и боролась против установившейся военной диктатуры, но была похищена своими врагами. Неделями она подвергалась пыткам и изнасилованиям одним из похитителей, который совершал свои козни под музыкальную композицию Шуберта «Смерть и дева». Спустя много лет, уже будучи на свободе, героиня случайно сталкивается с этим человеком, узнает его и намеревается отомстить.

Однако самой знаменитой работой стала его книга «Как читать Дональда Дака». В ней Дорфман нападает на массовую культуру США и подчеркивает её идеологическую роль во влиянии на общественное сознание, поддержке капитализма и североамериканского империализма. Эта книга была написана Ариэлем в 1971 году совместно с бельгийским социологом Армандом Маттелартом.

«Я — дитя комиксов, в основу которых положена бельгийская реальность». Путь социолога Арманда Маттеларта: от службы в религиозном ордене до медианалитики

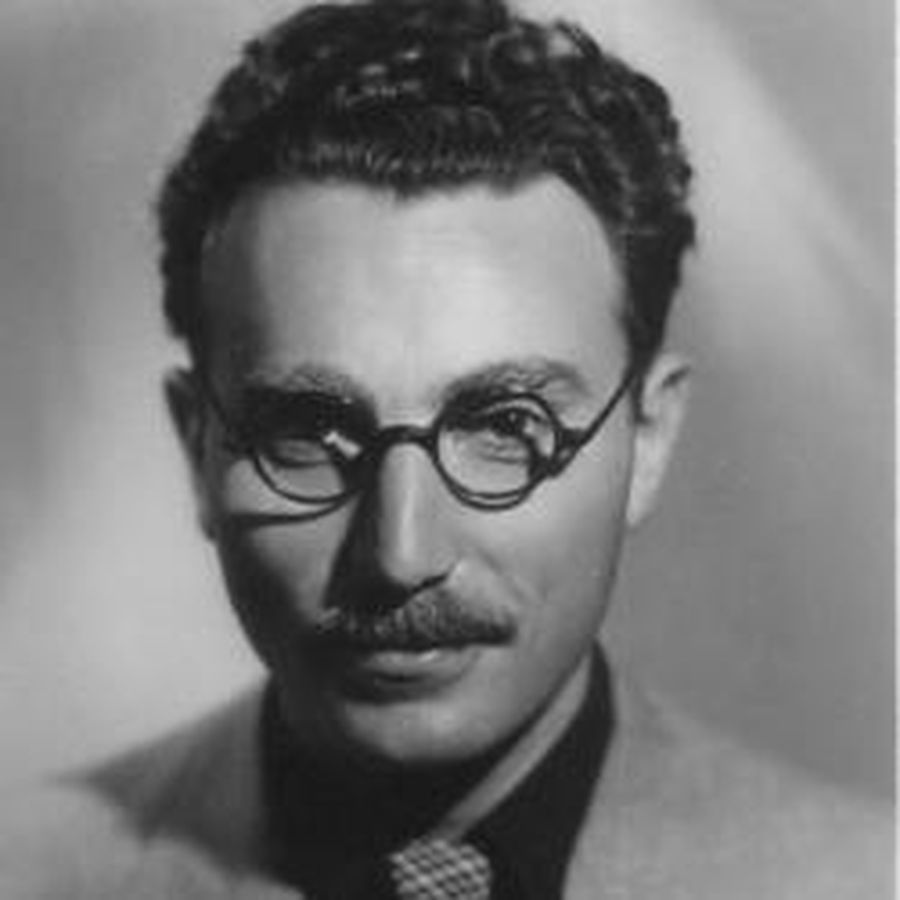

Арманд Маттеларт родился 8 января 1936 года в Бельгии, в коммуне Жодонь, которая находится в провинции Валлонский Брабант. Его отец был государственным служащим, мать профессию не имела, также у Маттеларта были сестра и брат. Как и Ариэль Дорфман, будучи ребёнком, Арманд много времени проводил в разъездах, правда происходило это не за границей, а внутри маленькой Бельгии — в течение первых пятнадцати лет жизни Маттеларта его семья переезжала четыре раза и не оседала вплоть до 1951 года.

Детство Арманда было омрачено Второй мировой войной. Когда в мае 40-го нацисты оккупировали Бельгию, ему было всего четыре года. Несмотря на то, что неприятель постоянно старался глушить радиоволны союзников и вычислить всех, кто к ним подключался, родители Маттеларта ухитрялись каждую ночь ловить и слушать программы Би-би-си на французском языке.

Именно в годы оккупации, будучи очень юным, Маттеларт впервые открыл для себя знание, что в информации может содержаться скрытое послание. Как он вспоминает:

«Что меня больше всего заинтриговало в [программах] BBC, так это зашифрованные сообщения, которые предназначались движению Сопротивления, одно из которых мне запомнилось [и было таким]: “У Розмиры есть борода”. Я не знал, что означало это закодированное сообщение, но для меня, который был в курсе о молодой женщине по имени Розмира, живущей на ферме напротив, и у которой, очевидно, не было бороды, это сообщение заставило воображение свободно развиваться [...] Вероятно, оно означало, что что-то [идёт] не так».

Бельгию освободили американцы в феврале 1945 года. По словам Маттеларта, в тот момент, когда солдаты прибыли в его деревню, он впервые понял значение слова «освобождение». Этот момент прочно закрепился в его памяти, как он признается: «Именно американцы освободили нас [...] Тогда образ, который у меня прижился, был очень положительным».

В детстве Арманд любил читать комиксы «Приключения Тинтина», которые создавал бельгийский художник Эрже. Маттеларт говорит об этом моменте, как о части своей идентичности: «Я — дитя комиксов, в основу которых положена бельгийская реальность». Тот факт, что он не читал диснеевские комиксы, был связано с тем, что во времена его детства в Бельгии, как и Франции, они не были так популярны, и вообще американизация не была столь развитой. По словам Маттеларта, Франция, и в этом смысле также Бельгия, — были одними из последних стран, которые приняли Кока-колу в качестве повседневного напитка.

Сразу после войны юный Маттеларт начал посещать школу в Суаньи, где получил среднее образование. Он ходил туда восемь лет — с 1946 года по июль 1954 года. Школа находилась в религиозном учреждении, управляемом католиками. Маттеларт учился в секции греко-латинских гуманитарных наук и установил в школе тесные связи с католическими миссионерскими молодежными движениями, которые ездили в бедные страны с миротворческими миссиями. Именно последний момент привёл его к идее работать за границей и в тех географических точках, которые будут названы «третьим миром»:

В годы юности мой воображаемый путешественник рос на мероприятиях, которые в моей школе организовали миссионеры. Эти мероприятия состояли из лекций, фильмов, и они относилось к Африке, Азии или, например, [могли касаться] жизни эскимосов Северного полюса. Религиозные общины — иезуиты, “Белые отцы Африки”, “Миссионеры-облаты Пресвятой и Непорочной Девы Марии” устраивали все это, чтобы собирать пожертвования для своей работы и пробудить [в нас] миссионерские призвания.

После окончания средней школы многие юноши продолжили свой духовный путь, например, часть одноклассников Арманда вступали в религиозные ордены. Сам он не был исключением и раздумывал присоединиться либо к католическому миссионерскому обществу «Белые отцы Африки», либо к католическому сообществу монахов «Малые братья Иисуса». Относительно «Белых отцов» он уже имел некоторый опыт и представление, по его словам: «В Бельгии у них была штаб-квартира, где они проводили образовательные семинары, там я провел несколько месяцев, изучая философию и слушая долгие беседы отцов, рассказывающих об их опыте [миссионерства] в Африке».

В конце-концов Маттеларт решил присоединиться к «Малым братьям Иисуса», для чего в 1955 году уехал в Бретань. Там, в монашеском сообществе, молодой Маттеларт работал разнорабочим на сталелитейном заводе, потом на стройке. Здесь он получил полезные навыки, например, узнал о тягловых лошадях, выращивании картофеля, рубке кипарисов и установке сетей во время отлива. В целом физический труд приходился ему по нраву. Однако многочасовые поклонения в небольшой импровизированной часовне не вызывали у двадцатилетнего юноши энтузиазма, и он покинул сообщество. Арманд вернулся в Бельгию и с головой ушел в учебу, начал интересоваться политическими процессами и социологией.

***

Маттеларт рассказывает, что интерес к общественным отношениям и политическим процессам заставил его умерить свои религиозные поиски:

С детства я был в религиозной среде, поэтому вера казалась мне естественным делом. Точно так же и [казалось естественным] посещение ежедневной мессы в 6:30 утра в течение восьми лет обучения [в средней школе]. Со временем мои отношения со светской средой заставили меня дистанцироваться. Мой процесс секуляризации неотделим от роста моего политического сознания.

Сначала Маттеларт провёл один год в университетских факультетах Божьей Матери Мира в Намюре, затем три академических года на юридическом факультете Католического университета Левена, закончив его с докторской степенью. После этого он уехал в Париж, где два года изучал демографию в Институте демографических исследований, основанном французским ученым Альфредом Сови. Примерно в то же время он выучил испанский язык, общаясь в парижском интернациональном университетском городке со студентами из Латинской Америки. В 1962 году он познакомился с Мишель, французским социологом, исследовательницей масс-медиа, которая станет постоянной интеллектуальной напарницей и спутницей Арманда.

По окончании учёбы Маттеларт получил назначение в качестве эксперта Ватикана по демографической политике. На тот момент молодой доктор юридических наук факультета университета Левена и выпускник в области демографических наук размышлял, где бы ему продолжить свою исследовательскую карьеру, и уже намечал для себя горизонты — его интересовали страны «третьего мира».

В те времена одной из важных тем для обсуждения была политика контроля рождаемости в развивающихся странах. Например, в североамериканских высших кругах на протяжении 1950-х и 1960-х годов проходили дискуссии о том, к чему может привести дисбаланс между низким ростом экономики и высоким ростом бедного населения в этих странах. Тема регулирования демографии приобретала для Вашингтона первостепенное и даже геостратегическое значение — надо было срочно решить вопрос с «отсталостью» в этих регионах и не допустить, чтобы социальные перемены обернулись в форму кубинской революции 1959-го: были опасения, что из-за плачевной экономической ситуации, нищеты, люди начнут перенимать коммунистические настроения.

В этом контексте в Чили функционировали несколько североамериканских фондов — Рокфеллера и Форда — которые вкладывали большие деньги в Католический и Чилийский университеты, чтобы способствовать развитию социальных наук, рационализации, модернизации в стране. Фонд Рокфеллера финансировал Школу социологии Католического университета и, как сообщает Маттеларт, работал в области по ограничению рождаемости в стране или, как это преподносилось в СМИ, — «планирования семьи».

Одним из результатов демографической кампании по снижению рождаемости стал короткометражный анимационный мультфильм под названием «Планирование семьи», созданный в 1968 году медиаконгломератом «Уолт Дисней Компани».

Кампания «планирования семьи» вызывала неоднозначное отношение со стороны Ватикана, у которого были консервативные взгляды на ситуацию с деторождением. Считалось, что подобное вмешательство человека противоречит католическому духовному учению. Чтобы наблюдать за ситуацией, Ватикан отправил своего эксперта, двадцатишестилетнего демографа Арманда Маттеларта, в Школу социологии Католического университета. Как рассказывает Маттеларт, он прибыл в Чили, чтобы открыть курс по демографической политике и одновременно принять участие в исследовательской программе школы.

16 августа 1962 года Маттеларт уплыл на корабле в Латинскую Америку, а на следующий месяц прибыл в место назначения и весьма удивился увиденному.

«Латинская Америка, которую я обнаружил, — это, прежде всего, Латинская Америка, которая сильно развита в формах массовой культуры, пришедших из Соединенных Штатов»,

— позже вспоминал он.

Оказавшись на месте, Маттеларт начал свои исследования, и поскольку в кампании по контролю рождаемости использовался маркетинг, то это заставило учёного углубиться в изучение СМИ и рекламы. К концу 60-х, Маттеларт вовсю изучал темы, связанные с медиа, культурой и социальной коммуникацией, интересовался идеологией, манипуляцией, семиотикой, структурализмом, марксизмом, постепенно приходя к изучению культурного империализма и теории зависимости. В своих исследованиях Арманд применял инструменты марксизма к анализу культуры, переносил понятие идеологии в центр понимания информационных продуктов. Позднее, знания в этих областях пригодятся ему в деконструкции диснеевского мира и написании книги «Как читать Дональда Дака».

В начале 70-х Арманд присоединился к издательскому дому «Киманту», где занял должность главы отдела исследований СМИ. В этом же издательстве, которое печатало левую литературу, мировую классику, журналы и комиксы, работал и Ариэль Дорфман.

«Правительство считает, что комиксы Диснея не позволяют детям стать марксистами». Основание контргегемонистского издательства «Киманту», культурный расцвет Чили и выпуск политических «контркомиксов»

С середины 60-х и по начало 70-х годов, во времена социальных волнений, культурно-политических дебатов и бурного мирового революционного климата, чилийские левые задавались вопросами о том, как преодолеть неразвитость родной культуры своей страны. Считалось, что Чили утратила собственную культурную идентичность, стала импортозависимой и лишилась экономической самостоятельности.

Главным виновником этой ситуации левые считали иностранные, преимущественно североамериканские, компании и корпорации, которые к началу 1970-х годов господствовали в чилийской экономике и культуре: их охват простирался от природных ресурсов и средств связи до массовой культуры. Например, компании США контролировали 80% добычи меди, «Ай-Ти-Ти корпорейшн» владела телефонной системой, «И-Эм-Ай» и «Ар-Си-Эй» доминировали в музыкальном бизнесе, местные музыкальные исполнители подражали рок-группам из США, около 80% фильмов, показываемых в кинотеатрах, были североамериканского производства, самый популярный телевизионный канал импортировал из Штатов около половины своих материалов, а комиксы Диснея пользовались в Чили колоссальным спросом.

Пока правые, консервативные круги Чили защищали полезность североамериканской поп-культуры, левые считали, что она подавляет культурную самобытность страны и является частью империалистического курса Соединенных Штатов. Они разделяли позицию Антонио Грамши, что тот, кто контролирует культурные институции — обладает властью над общественным сознанием. В этом смысле те ценности и идеи, которые культура США доносила до чилийских потребителей, например, что индивидуальные устремления — обычно выражающиеся в погоне за прибылью — стоят выше коллективного блага, были для левых неприемлемы. Левые полагали, что культурные материалы Штатов способны незаметно влиять на сознание потребителя и убеждать его принять такое мировоззрение и в целом всю капиталистическую систему. К слову, подобные умонастроения были не только в Чили, но и других частях Латинской Америки. Так, боливийский медианалитик Луис Белтран приводит слова перуанца Тапии Дельгадо, что «за своим внешним безобидным фасадом, некоторые [североамериканские] мультсериалы, такие как “Флинтстоуны”, склоняют зрителей принять капиталистическую идеологию как естественную и неизбежную и соответствовать ей».

Надо заметить, чилийские левые были критичны не только к североамериканской популярной культуре, но и к контркультурному движению хиппи, которое возникло в США и тоже захватывало чилийскую молодежь. Левые считали, что наркотики, которыми увлекались хиппи, являются субпродуктом общества потребления, что они предлагают эскапизм, удаляет человека от реальности, а сами хиппи в своей контркультуре ничего конструктивного на тему революционной борьбы не предлагают. В этом смысле примечательна поездка чилийского народного певца Виктора Хары по Соединённым Штатам в 1967-1968 годах. Хара отметил, что североамериканские хиппи были политически очень наивными, и что никакой революции — даже цветов — они не добьются, потому что наркотики сделают свое дело и будут смягчать, разряжать потенциальную энергию и силу восстания. Также нельзя не упомянуть как под критику чилийских левых попал случившийся в октябре 1970 года в Сантьяго фестиваль «Пьедра Роха», который стал местным аналогом Вудстока. Левые указывали на имитационность и вторичность мероприятия в сравнении с оригинальным Вудстоком, обозначали этот пример как импортированную культуру, а также критиковали сексуальную распущенность участников фестиваля.

Здесь важно добавить, что в те времена — период холодной войны — вопросы о влиянии «первого мира», главным образом США, на «третий» поднимались не только в поле культуры, но и на политическом уровне. Успех кубинской революции вызвал у США опасения, что левые придут к власти и в других частях латиноамериканского региона, что привело бы к новым коммунистическим революциям. В этой связи президент Джон Кеннеди запустил в 1961 году программу «Союз ради прогресса», которая должна была помочь странам Латинской Америки преодолеть свое отставание, начать модернизацию и запустить экономический рост. Помощь заключалась в финансовых вливаний США, которые к 1970 году достигли в общей сложности 22 миллиарда долларов — из них 720 миллионов долларов ушли в Чили. Однако эти деньги не помогли, и уровень жизни в регионе лучше не стал — программа была признана провальной.

Вопросы о культурных, экономических и политических взаимоотношениях «первого» и «третьего» миров в латиноамериканской левой интеллектуальной среде рассматривались с позиции теории зависимости, которая служила ответом теории модернизации. Сторонники модернизации утверждали, что страны «третьего мира» недостаточно развиты, потому что не идут по пути стран «первого мира», не перенимают западные ценности, институты, не встраиваются в мировой рынок и плохо ведут политику привлечения зарубежных инвестиций. Сторонники теории зависимости на это отвечали, что встраивание «третьего мира» в мировой рынок уже произошло, но эти страны оттого не улучшили свое положение, а стали сырьевым придатком развитых стран. Кроме того, по их словам, привлечение зарубежного, прежде всего североамериканского, капитала не способствует развитию бедных стран, а лишь приводит их к экономической и культурной зависимости от базирующихся в США транснациональных компаний и корпораций, которые своей экспансией захватывают местную экономику, наживаются на рабочем классе, пропагандируют капиталистическую культуру, погоню за прибылью и индивидуализм.

Чилийские левые рассматривали присутствие в своей стране североамериканских транснациональных компаний и корпораций и североамериканской популярной культуры через теорию зависимости и культурный империализм — они видели в этом экспансию иностранного капитала, который выкачивал местные природные ресурсы и использовал страну как один из рынков сбыта для своих товаров и культурных продуктов. Известно, что к началу 70-х двадцать четыре из тридцати транснациональных корпораций США занимались бизнесом в Чили. И, как уже было сказано, их охват был всеобъемлющим — от природных ресурсов и средств связи до массовой культуры. В своих мемуарах «Направляясь на юг, смотря на север: двуязычное путешествие» Ариэль Дорфман описывает поголовную зависимость чилийцев от североамериканских товаров и услуг:

«Мы никогда не производили собственные автомобили, собственные моющие средства или собственную электронику, мы также сильно зависели от иностранных фильмов, сериалов, мыльных опер, комиксов, песен, рекламы, — культурных продуктов, которые по большей части возникли в Соединенных Штатах или, когда они производились у нас, опирались на [северо]американские формы».

Чилийским левым не нравилось, что североамериканские капиталисты доминируют в культуре и экономике, наживаясь на бедном народе, у которого не было никакой доступной альтернативы. В результате дискуссии левых были направлены на поиск и создание этой альтернативы — инструментов культурного и экономического освобождения от гегемонии США. Как пишет публицист Аллен Л. Уолл, в то время Чили была единственной страной, которая бросила вызов североамериканскому доминированию.

На этом фоне чилийская книжная индустрия переживала период застоя: книги были практически полностью вытеснены на рынке иностранными журналами. Чтобы исправить ситуацию, один из основателей Социалистической партии Чили, сенатор и по профессии врач-хирург Сальвадор Альенде предложил создать государственное издательство, которое бы поддержало книжный формат и сфокусировалось на выпуске отечественной и мировой литературы по низкой цене.

В 1967 году Альенде даже представил законопроект на тему создания государственного издательства, который, однако, не был одобрен, и до поры до времени политик к этой идее не возвращался. Через три года он выиграл выборы и стал первым демократически избранным президентом-марксистом в Латинской Америке. Альенде собрал правительство из членов своей коалиции «Народное единство» и взял курс на «мирное построение социализма» в Чили. С этого момента и на следующие два года политический курс государства официально стал левым. Этим самым Чили стала второй латиноамериканской страной в западном полушарии — после Кубы, которая начала руководствоваться марксистскими методами управления государством. Началась работа по укреплению отношений с Кубой и Советским Союзом, вводилось бесплатное медицинское обслуживание, национализировались банки и природные ресурсы.

Своими главными культурными задачами Альенде и «Народное единство» провозгласили вовлечь чилийцев в интеллектуальную и художественную деятельность, снизить поток иностранного влияния в стране и избавить литературу и вообще любое искусство от оков капитализма и коммерциализма.

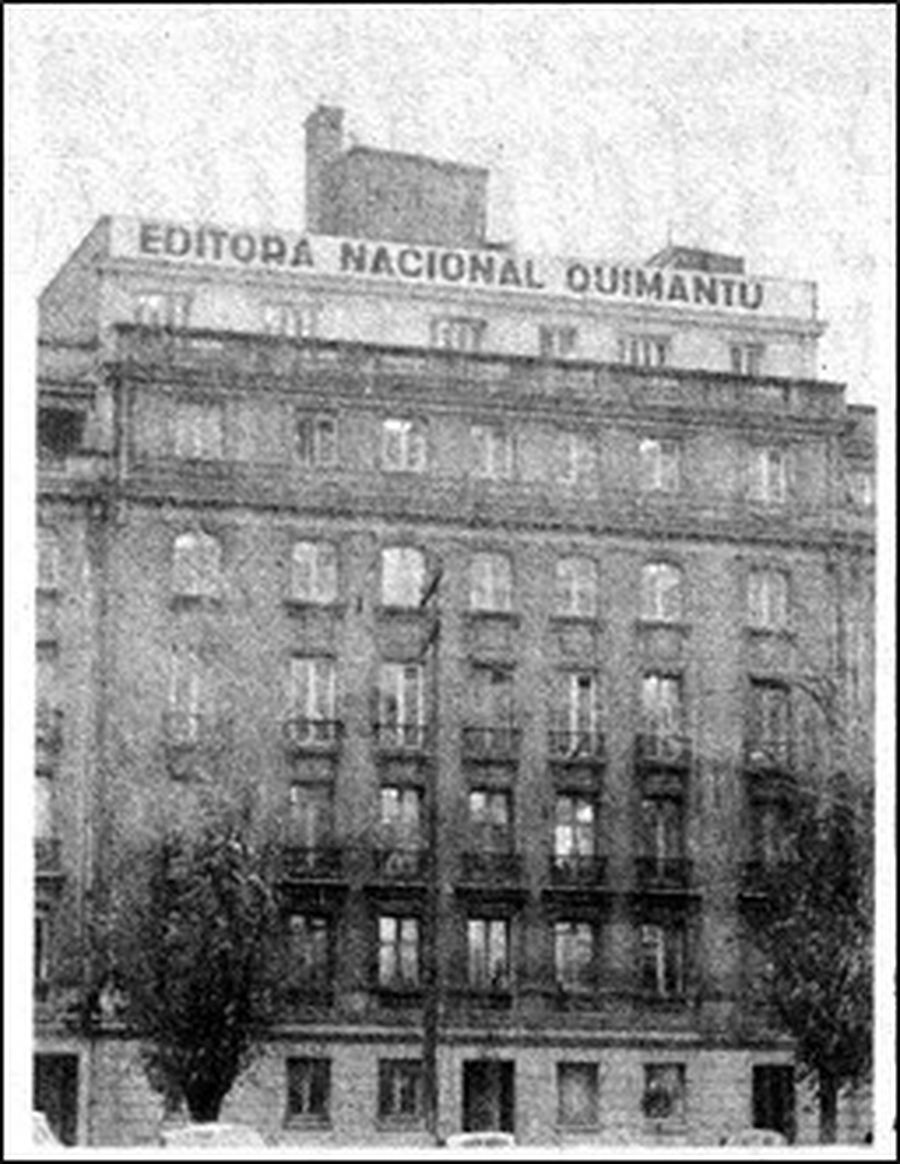

Идея Альенде о государственном издательстве воплотилась уже в 1971 году. История гласит, что в ноябре 1970 года у одного из крупнейших частных издательств Чили «Зиг-Заг» начались финансовые проблемы: рабочие вышли на улицы и устроили забастовку, поскольку были недовольны невыплатами зарплат. Не имея возможности удовлетворить требования протестующих работников, «Зиг-Заг» объявило о банкротстве. По предложению Альенде государство приобрело компанию, организовав на базе прежнего новый издательский дом под названием «Киманту». Это слово означает «сияние знаний» — его взяли из языка индейцев мапуче — коренного народа Чили.

***

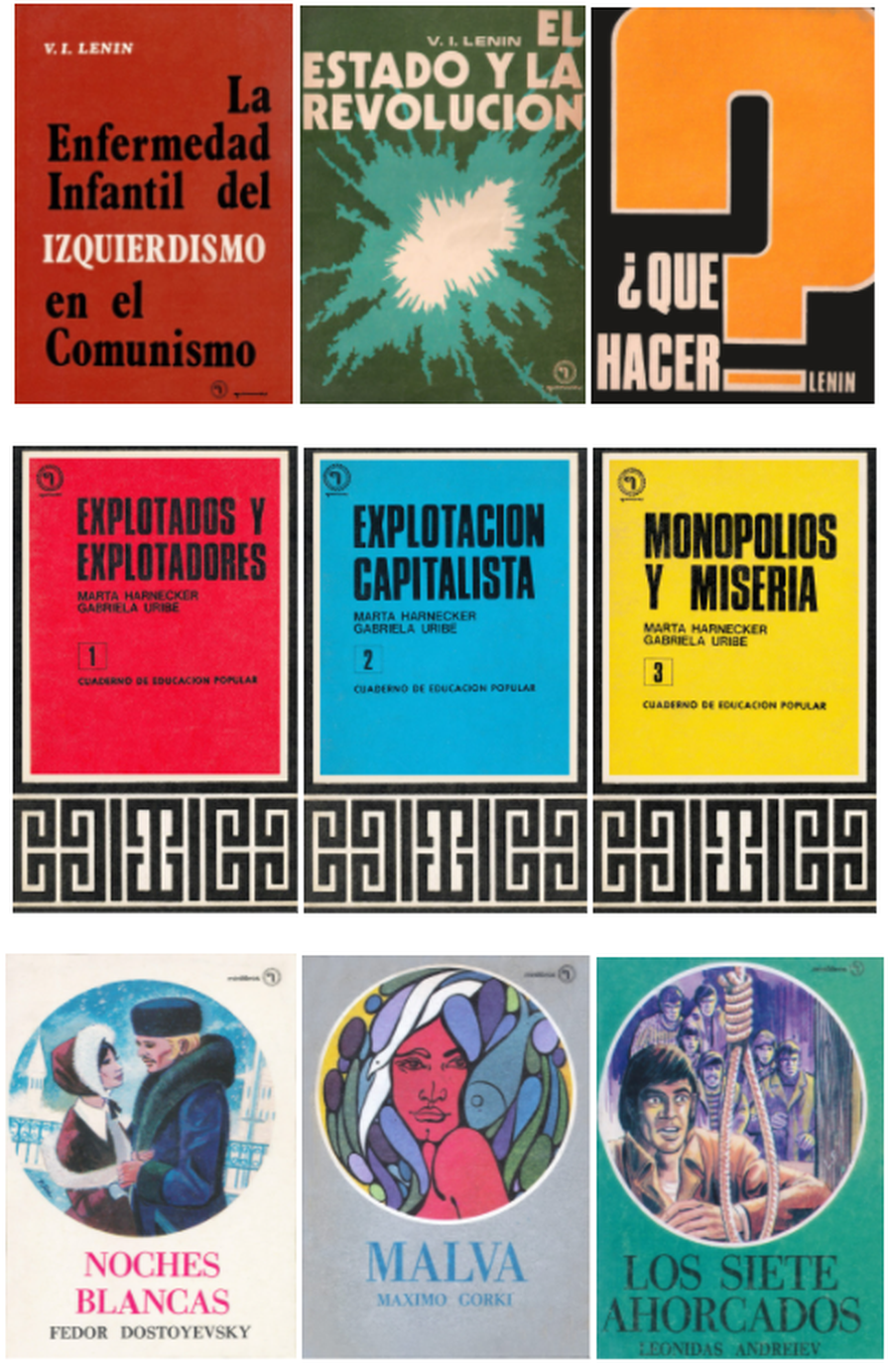

«Киманту» стало стартовой точкой и важнейшей частью стратегической кампании «Народного единства» по преобразованию чилийского общества. В отличие от прежнего издательства «Зиг-Заг», которое фокусировалось на продаже журналов, цель «Киманту» состояла в том, что бы ввести в массовое потребление другой формат — книгу. По задумке Альенде, новое издательство должно было распространять современную чилийскую и мировую классическую литературу — за это отвечала коллекция книг «Киманту для всех», — а также произведения на левую тематику, где рассматривались социальные и экономические вопросы — для этого выпускались «Журнал для народного образования» и «Классика социальной мысли». Книги этих (и не только) серий продавались по чрезвычайно низким ценам, не дороже пачки сигарет. Такая экономическая политика проводилась намеренно, «Киманту» осознанно работало в убыток, потому что миссия издательства заключалась не в том, чтобы заработать денег, а чтобы побудить чилийцев из всех слоёв общества, в особенности бедных, войти в читательский мир и заняться самообразованием, повышать свою грамотность. В печатном станке и книге Альенде увидел инструменты для создания «нового человека» — лишенного капиталистических и колониальных оков.

По словам историка комиксов Дэвида Канзла, проект «Киманту» служил противовесом североамериканскому культурному присутствию и представлял собой попытку нарушить культурную гегемонию США в поп-литературной и издательской сферах Чили. Печатная культура начала играть главную роль в борьбе с культурной зависимостью, книгу провозгласили центральной осью мышления, агентом и детонатором социальных изменений. Исследователь истории «Киманту» Кристиан Анвандтер Доносо пишет в своей статье «Литература в Киманту: неудобная революция», что новаторское государственное издательство было по сути инструментом построения в Чили социалистического сознания, работа которого заключалась в том, чтобы развеять очарование культурных материалов капитализма.

Одним из лозунгов, под которым издательство продавало книги, был оммаж Декарту — «Я читаю, следовательно, я существую».

Считается, что «Киманту» было издательством с самым большим количеством тиражей в истории Чили. Уже в первые пять месяцев работы оно продало около миллиона книг. В своих мемуарах «Направляясь на юг, смотря на север: двуязычное путешествие» Ариэль Дорфман пишет, что «Киманту» издало за короткие два с половиной года своего существования больше книг, чем было выпущено за предыдущие сто шестьдесят лет чилийской истории. По оценке чилийского историка литературы и критика Бернардо Суберкасо, к концу своего существования «Киманту» выпустило почти 12 миллионов книг. По его словам: «[«Киманту»] производил за месяц столько, сколько «Зиг-Заг» [в прошлом] за год, а за двенадцать месяцев [столько], сколько все издательства страны почти за четыре года». Неудивительно, что у рабочих издательства иногда были проблемы с нехваткой бумаги.

Как рассказывает журналист Педро Герреро, главными плюсами «Киманту» было, во-первых, то, что книги выпускались по чрезвычайно привлекательным ценам, а во-вторых, — среди них был богатый выбор: от классической литературы до философской, идеологической. Герреро также упоминает, что издательство выпускало много советских авторов.

Свои книги «Киманту» распространяло не только в книжных магазинах, но и в уличных газетных киосках, в профсоюзах и на фабриках — для этого использовались передвижные библиотеки, автобусы и самолеты. Один из свидетелей того времени, Льюис Коста, который был чилийским студентом, говорит, что уличные киоски были буквально завалены книгами, выпущенными «Киманту», и это спровоцировало настоящий бум чтения.

Массы с большим энтузиазмом откликнулись на предложение и раскупали литературу, которая впервые стала для них доступной. Недорогие издания великих литературных произведений выпускались еженедельно и раскупались в течение дня. Как рассказывает Ариэль Дорфман, когда его работа в «Киманту» заканчивалась, он выходил из здания и любил останавливаться на несколько минут, чтобы полюбоваться, как его сограждане приобретают книги рядом в киоске.

«Мы совершили книжную революцию», — с гордостью говорил глава «Киманту» Хоакин Гутьеррес. По его словам, «люди ходили со своими книжками, чтобы читать их в автобусах. Забота о культуре, которую рабочие выработали за это время, была прекрасна».

При этом отношение к издательству нельзя было назвать единодушным. Пока одни рассматривали работу проекта как культурную демократизацию, другие видели в ней пропаганду, догматизм и идеологизацию. Историк Оскар Ортиз вспоминает, что «Киманту» печатало «Историю русской революции» Троцкого, но не публиковало работы фрейдомарксистов Герберта Маркузе и Эриха Фромма. Статус издательства был, к тому же, парадоксален тем, что издательство позиционировало себя главным проводником социалистической революции и одновременно с тем являлось компанией рыночной, действовавшей по капиталистическому экономическому сценарию: «Киманту» предоставляла клиентам, в том числе — капиталистам, услуги полиграфии. Например, издательство печатало североамериканский журнал «Ридерз дайджест».

«Киманту» не был единственным каналом, который прокладывал путь к образованию нового общества в Чили. В тот период у левых появились и другие широкие возможности по продвижению своих взглядов. По словам Ариэля Дорфмана, приход к власти Альенде в этом смысле коренным образом изменил ситуацию — впервые в своей истории чилийские левые получили в свои руки средства массовой информации, радио, телевидение, студии звукозаписи, кинокомпании, издательства. Как вспоминает Арманд Маттеларт, все это использовалось, чтобы продвигать свою идеологию:

«[С самого начала] политика «Народного единства» заключалась в том, чтобы взять буржуазные модели организации и производить левые фотоновеллы, левые комиксы, левые сериалы».

Усиление левых на культурном фронте привело к политизации всех аспектов культуры и искусства. Любое художественное поле деятельности, где могла работать мысль, — включались в борьбу с культурной зависимостью ради восстановления национальной идентичности. Вместе с книгой важными инструментами были музыка, кино, изобразительное и исполнительное искусства, которые стали своего рода культурными контргегемонистскими институтами, мобилизованные левыми, чтобы пробудить в массах революционное сознание с целью снести культурную гегемонию Штатов.

По словам Ричарда Стюарта Манна из университета Кентербери, к теме культурной зависимости подключилось музыкальное движение «Новая чилийская песня». Оно состояло из таких исполнителей как Виктор Хара, группы «Инти-Ильимани», «Килапайюн» и других, которые объединили социальные темы с народным песнями, стремясь разбудить в людях политическое сознание. Эти музыканты боролись за культурную деколонизацию страны, подавая себя в качестве альтернативы иностранной «коммерческой музыке», доминирующей в масс-медиа и чартах.

Главным дистрибьютером по распространению записей исполнителей «Новой чилийской песни» служил левый звукозаписывающий лейбл «ДИКАП», созданный Коммунистической партией Чили. У лейбла был свой отличительный дизайн по оформлению пластинок и собственная философия к записям — они рассматривались не в качестве коммерческого товара, но больше как культурные материалы, на обратной стороне обложек альбомов всегда располагалась надпись «Этот музыкальный альбом — культура». При правлении «Народного единства» «ДИКАП» был мощным и успешным инструментом по смещению Штатов на чилийском музыкальном рынке: ежегодно он продавало около 240 тысяч пластинок.

Театры и кинематограф тоже проявили себя на этом поле. В театральном поле популярными были остросоциальные пьесы драматурга Исидоры Агирре. Кино воссоздавало, переосмысляло историческое прошлое Чили, а также рассказывало о жизни латиноамериканского рабочего класса — в основном такими фильмами были документальные, которых за период президенства Альенде было снято более сотни. Среди них можно упомянуть «Первый год», «Они не встанут у нашего пути», «Теперь мы будет звать тебя нашим братом», «Товарищ президент», «Ответ Октябрю», «Хроника натриевой селитры». Помимо этого осуждался кинематограф США. Например, местные кинематографисты, поддержавшие Альенде и «Народное единство», подготовили и выпустили манифест, где североамериканское кино порицалось и называлось «продуктом потребления мелкой буржуазии».

В период правления «Народного единства» уличные художники-муралисты, которые раньше тайно разрисовывали улицы, вышли из подполья и стали открыто заниматься своим искусством. Наиболее известными из них были арт-бригады — бригада Рамоны Парра, бригада Эльмо Каталан, бригада Инти Передо. В своей деятельности бригадисты выражали поддержку новому курсу, создавая агитационные настенные росписи, в них использовались символ серпа и молота, изображения Альенде, Че Гевары, Анжелы Дэвис.

Ко всему этому был создан музей современного искусства «Музей солидарности», который призывал художников со всего мира присылать свои работы в знак солидарности с социалистическим путем развития Чили. Проект позиционировал себя как «музей против музеев» и «антимузеем»: он противопоставлял себя престижным художественным музеям капиталистических стран, которых обвинял в деградации культуры.

Столь активное включение людей к художественному самовыражению стало настоящим культурным ренессансом в Чили. По словам историка Роланда Альвареса, «[в то время] страна переживала развитие субъектности, которая оспаривала господствующие культурные нормы и ценности. Общество формировало новые значения политического, социального и культурного». С Альваресом соглашается автор статьи «Письмо из Сантьяго» Джудит Бристер, говоря, что «в стране произошла беспрецедентная волна массового культурного подъёма и экспериментов, которые затронули журналистику, телевидение, производство и распространение книг, театр, [вообще] любое искусство. […] общим для всех было стремление исследовать, осмыслить и предложить критическую интерпретацию чилийской реальности в сочетании с глубокой гордостью за всё то, что было [по-настоящему] подлинным для страны». Профессор Патрисия Фэйген из Университета штата Калифорния в Сан-Хосе пишет, что политический активизм страны был на высоте. Она указывает на постоянные массовые демонстрации и то, как молодежь расписывала политическими лозунгами стены улиц, танцевальные коллективы возродили народное искусство с использованием политических образов и смыслов, а музыканты и певцы распевали протестные и антиимпериалистические песни. Публицист Майк Гейтхаус говорит, что при Альенде и «Народном единстве» политика чувствовалась на каждом углу: «[…] Политические дебаты были постоянными и среди людей всех возрастов и сторон — левых, центристов и правых». По его мнению, преобразования были не только политическими — глубокие изменения произошли и в национальной культуре: многие популярные чилийские певцы, актеры, художники, поэты и литераторы поддерживали «Народное единство» и считали себя вовлеченными в борьбу против импортированных ценностей Голливуда и Диснея.

Корпорация «Уолт Дисней Компани» была важным соперником «Народного единства», поскольку являлась главным культурным экспортёром США. Как уже было сказано, диснеевская продукция пользовалась невероятным спросом в Чили — к слову, Дональд Дак обгонял по популярности Микки Мауса. О негодовании «Народного единства» насчет популярности этих комиксов, интересно отреагировала газета «Эль Меркурио», на страницах которой, в общем, постоянно публиковалась критика Альенде и его правительства. Редакция газеты опубликовала статью «Предупреждаем родителей», в которой писала, что «одной из целей «Народного единства» является создание новой ментальности среди молодежи», и что «правительство считает, что диснеевские комиксы не позволяют детям стать марксистами».

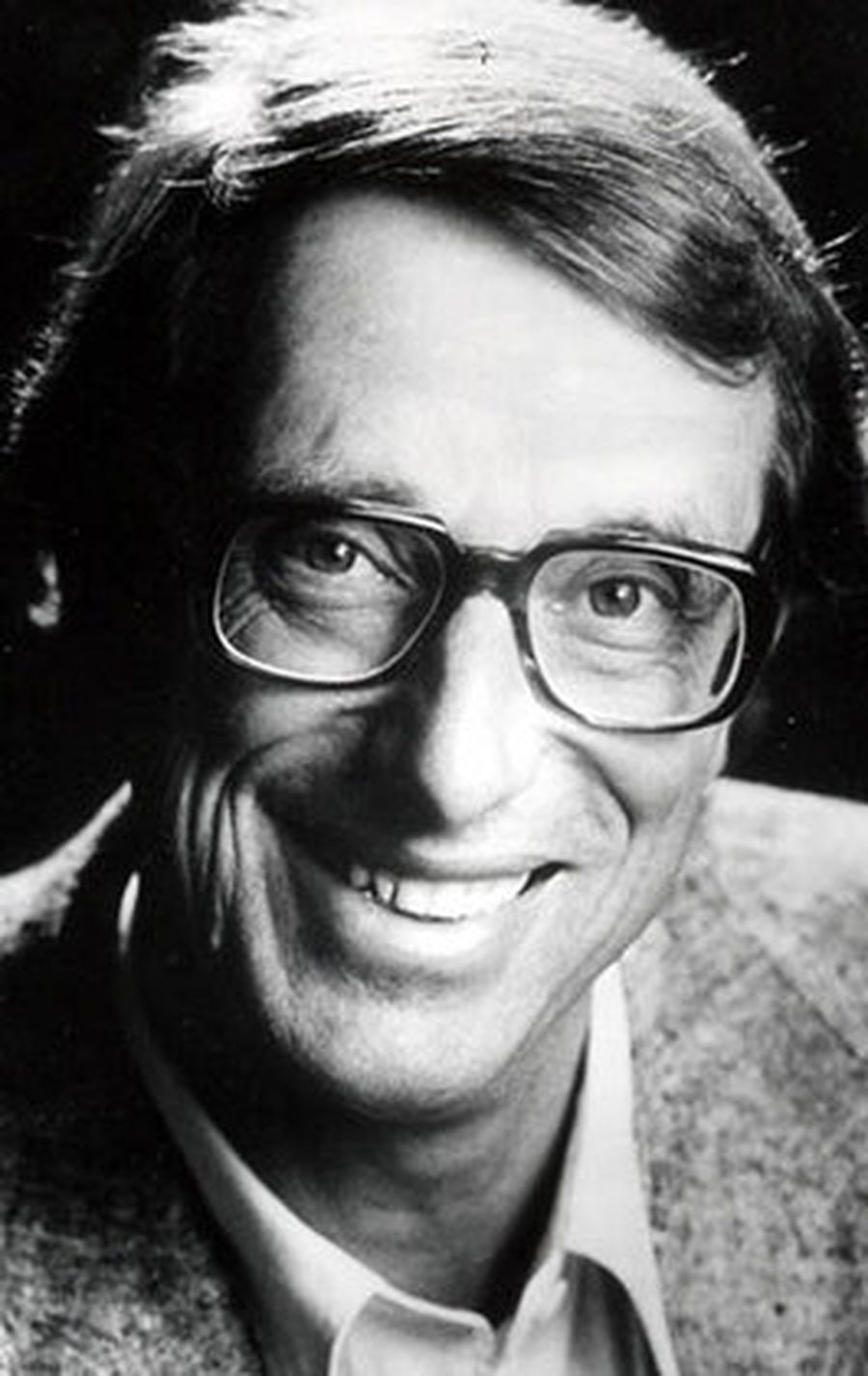

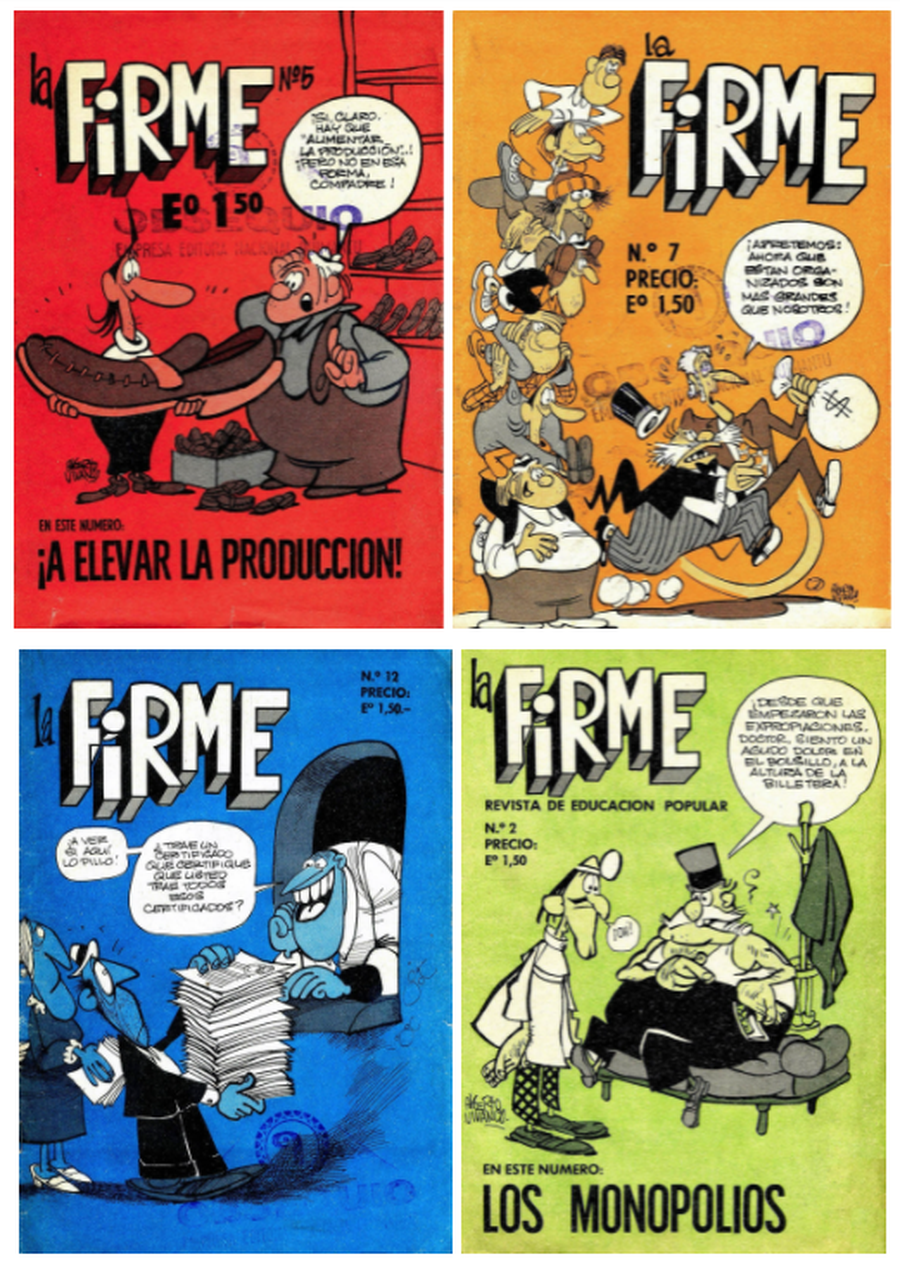

При помощи «Киманту» чилийские лидеры 70-х начали настоящую войну комиксов и попытались противостоять американцам. Как выражается профессор философии из Университета Морнингсайд в Су-Сити Джон Шелтон Лоуренс, они «начали контрнаступление на комиксы Диснея». Издательство объединило художников и исследователей массовых коммуникаций для того, чтобы печатать собственные комиксы, такие как «Каброчико» и «Ла Фирме», изображавшие чилийский жизненный опыт. Как пишет Корнелия Батлер Флора, эти комиксы были социалистическим ответом Дональду Даку. По словам Дэвида Канзла, чилийские работы являлись политическими «контркомиксами», которые обращались к чилийской реальности и использовали местные фольклор, сленг и каламбуры. В комиксах «Ла Фирме», как говорит Канзл, «творчески и с юмором рассматривались основные политические, экономические и социальные проблемы Чили».

Публицист Аллен Л. Уолл рассказывает, что комиксы «Ла Фирме» весьма сильно отличались от диснеевских работ: ни по форме, ни по содержанию они не совпадали. В то время, как у Диснея были антропоморфные животные, — говорящие утки из семейства Даков, собаки Гуфи и Плуто, мыши Микки и Минни Маусы, в «Ла Фирме» героями были самые обыкновенные люди. Пока в диснеевских работах использовались сюжеты с охотой за сокровищами и высказывались мысли о том, как важно делать деньги, в «Ла Фирме» никакой речи о накоплении богатства и быть не могло, а темы в основном касались простого желания счастья, безопасности и хорошего здоровья.

Как выше сообщает Канзл, авторы «Ла Фирме» рассказывали про социальные и политические проблемы Чили. Действительно, комиксы являлись важным идеологическим инструментом работы «Народного единства». Например, в них разъяснялось, почему правительство национализирует частные предприятия. Как пишет Уолл, «каждый месяц «Ла Фирме» выбирал [для сюжета] какой-то сектор экономики, который был улучшен после поглощения правительством». Этими историями «Ла Фирме» подробно и юмористически рассказывала об энергетике, железных дорогах, автомобилях, химической промышленности — и объясняла, какое преимущество теперь имела чилийская экономика после национализации этих сфер.

Среди других важных тем «Ла Фирме» — здоровье, и в особенности — борьба с алкоголизмом. По словам Уолла, после того, как Альенде стал президентом, он увеличил зарплаты рабочим, и те стали злоупотреблять распитием спиртного. «Ла Фирме» реагировало на это историями, где читателям сообщалось об опасности чрезмерного употребления алкоголя — например, в одном из выпусков была показана история, в которой рабочий из-за пристрастия к спиртному потерял работу, дом и семью.

С другой стороны, комиксы «Ла Фирме» нельзя было назвать особо прогрессивными. По словам профессора из Университета Аризона и исследовательницы Латинской Америки и гендерной истории Ядвиги Э. Пипер Муни, в «Ла Фирме» чилийские авторы практически не поднимали вопросы о гендерных ролях. В них точно также, как в комиксах США, использовались гендерные образы сильных, смелых мужчин и слабых, зависимых женщин. В частности, Муни указывает на то, что в «Ла Фирме» часто фигурировали женские персонажи, неспособные воспринимать «правильный революционный путь» — их противопоставляли революционерам-мужчинам. Около 40 выпусков «Ла Фирме» были посвящены изучению тем, связанных с эксплуатацией, но ни один из них не затрагивал тему эксплуатации женщин.

Правая пресса критиковала комиксы «Киманту». Например, газета «Сегунда» писала: «Они [авторы] говорят, что нам следует избавиться от Скруджа, Дональда, Гуфи и Микки. И что вместо них нам следует читать комиксы, которые описывают реальное положение дел в стране [...]. Эта идея варварская, жестокая и ненавистная. Магия Диснея заключается в том, чтобы показать счастливую сторону жизни».

В конце концов, эксперимент с «контркомиксами» «Киманту» не смог переломить ситуацию. Как свидетельствует профессор Калифонийского университета Патрисия Фэйген, североамериканские комиксы продолжали превосходить по объемам продаж альтернативы чилийского «Народного единства». По её словам, попытки левых вырваться из зависимости от иностранного медиаконтента были ограниченно успешными, и никакого реального спада в импорте чилийскому правительству добиться не удалось.

В этом «жарком» контексте два работника «Киманту», писатель Ариэль Дорфман и социолог Арманд Маттеларт, которые уже успели посотрудничать в создании детских комиксов «Каброчико», начинают работать над книгой, которая разъяснила бы читателям, почему им не стоит покупать комиксы Диснея.

Весь мир знает об этом или, по крайней мере, догадывается. Каждый год двести сорок миллионов человек смотрят фильмы Уолта Диснея, каждую неделю сто миллионов наслаждаются его телевизионными передачами, восемьсот миллионов читают одну из его книг или журналов, пятьдесят миллионов слушают его записи или танцуют под него, восемьдесят миллионов покупают работы, произведенные по его лицензии, сто пятьдесят миллионов читают его комиксы в журналах или воскресных приложениях газет, восемьдесят миллионов ходят на показ его короткометражных образовательных фильмов, которые проводятся в классах, церквях или на работе, и более пятнадцати миллионов проводят отпуск или выходные в его искусственных раях, — Арманд Маттеларт.

«Самой большой проблемой для нас было то, как думать, писать и читать без Дональда Дака». История написания книги и суть революционного манифеста

По всей видимости, Ариэль Дорфман и Арманд Маттеларт были первыми, кто подготовил критический анализ диснеевского мира. В своей новаторской работе они действовали с позиции критиков культурных продуктов эпохи позднего капитализма и, в этом смысле можно допустить, что они были продолжателями дела Франкфуртской школы, своего рода, латиноамериканскими Теодором Адорно и Максом Хоркхаймером. Помимо этого, нельзя не отметить, что их сочинение «Как читать Дональда Дака» стало, по словам литературоведа Джорджа Юдиса, одним из двух фундаментальных текстов латиноамериканского «культурного поворота» — времени во второй половине XX века, когда на культуру стали смотреть как на инструмент формирования идентичности и социальных отношений. Историк культуры Майкл Деннинг даже включил Ариэля Дорфмана и Арманда Маттеларта в свой список пятидесяти важнейших интеллектуалов из числа «новых левых», которые сыграли ключевую роль в формировании «культурного поворота».

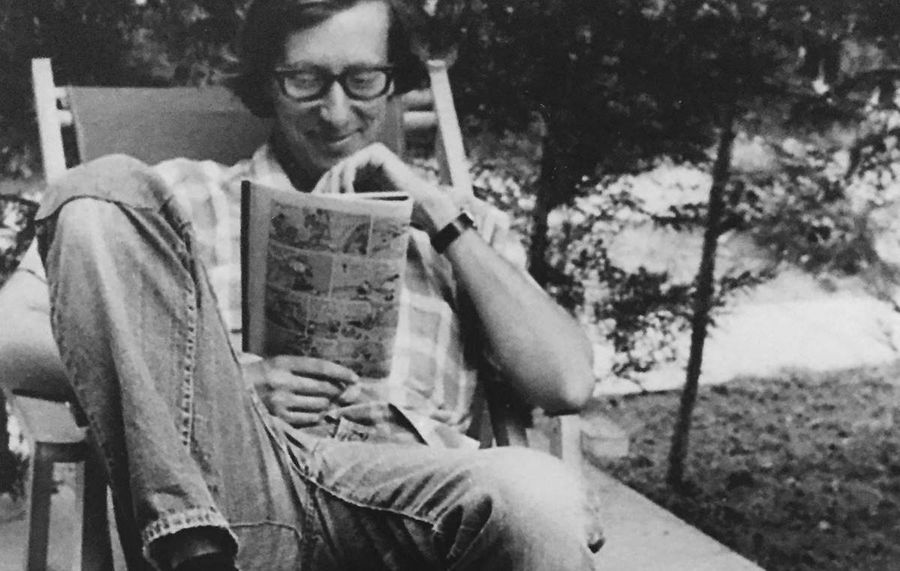

Первоначально Дорфман и Маттеларт проводили образовательные семинары со студентами, где обсуждали комиксы про Дональда Дака и то, почему они настолько успешно продавались. После этого они решили написать книгу, чтобы изложить своё видение на более массовую аудиторию. При работе над ней авторы черпали вдохновение из многих активно развивающихся в то время теорий — антиколониализма, марксизма, психоанализа, французского структурализма, грамшизма. Как указывает исследователь и учёный Мэтт Дэвис, Маттеларт использовал понятие «мифология» французского философа Ролана Барта при разработке своего анализа, разоблачающего систему буржуазной рациональности. Маттеларт сам признаёт, что в написании книги не последнюю роль сыграла работа Барта «Мифологии»:

«В конце 1960-х годов книга сопровождала мой переход из демографических исследований в область медиа и культуры. Фактически, “Как читать Дональда Дака” можно рассматривать как продолжение “Мифологий”».

Он же добавляет, что другой книгой, которая повлияла на его работу, стал труд структуралистского марксиста Луи Альтюссера «Читать Капитал», который на испанском имеет название Para Leer el Capital. Маттеларт говорит, что название книги прямо является отсылкой на работу Альтюссера: «Не случайно название Para Leer al Pato Donald было озорно взято из названия работы [этого] философа!».

Для Ариэля Дорфмана эта книга стала настоящим крестовым походом, в ходе которого он пытался справиться внутри себя с Америкой, убить страну, которая породила его — «вывести её на свет и сжечь в костре». В своих мемуарах «Направляясь на юг, смотря на север: двуязычное путешествие» он отзывается о литературном процессе едва ли не как об акте возмездия: «Дисней пытался съесть меня, когда я был ребенком в Нью-Йорке, а теперь я ел его как взрослый из Чили». По его словам книга была написана «в течение десяти жарких дней на пляже». Маттеларт добавляет более подробные детали о тех днях: «Работая над книгой, мы изолировали себя вместе с коллекцией диснеевских работ в окрестностях Черного острова, недалеко от резиденции поэта Пабло Неруды. Работали днем и ночью, без перерывов, [а] написание заняло у нас не более двух недель». Исследователи проанализировали около 100 комиксов о Дональде Даке, которые были переведены на испанский язык и распространены в то время в Чили, — в основном авторы исследовали серии комиксов «Диснейландия», «Тио Рико», «Фантасиас» и «Трибилин».

«Как читать Дональда Дака» была напечатана издательством «Сигло XXI»

и вышла в продажу в 1971 году. Книга получила теплый приём и хорошие тиражи — к концу 70-х было продано более 500 тысяч экземпляров. Её перевели на семнадцать языков, в том числе английский, итальянский, голландский, датский, немецкий, португальский, турецкий, финский, французский, шведский, японский и корейский. Критических нападок книга не избежала — правда, в основном, они шли со страниц правой прессы, которая восприняла рукопись как угрозу для священных героев их любимой культуры. Дорфман лично на себе испытал реакцию недовольных читателей. В своих мемуарах «Направляясь на юг, смотря на север: двуязычное путешествие» Ариэль пишет, что спустя несколько месяцев после публикации книги, на него чуть не наехала машина под крики водителя «Да здравствует Дональд Дак!». Затем, возле его дома собрались дети с плакатами с одобрением Дональда Дака, а их родители закидали поместье Дорфманов камнями, разбив в нем окна.

В предисловии к книге авторы отмечают, что их работа не является произведением академического характера. Сам Маттеларт отзывался о книге как о манифесте: «Прежде всего, это [был] манифест, задуманный в разгар [революционного] процесса, в котором мы жили в то время, поэтому можно сказать, что книга несет на себе отпечаток контекста её создания». Он считал «Как читать Дональда Дака» «криком восстания» и говорил:

Для нас Уолт Дисней был иконой образа жизни, с которой мы боролись, потому что верили, что возможен другой мир. Это был символ культуры, которую мы не хотели, и которая противоречила тому, что мы пытались начать строить.

«Уолт Дисней символизировал модель общества, которую мы отвергли. Самая большая проблема для нас заключалась в том, как думать, писать и читать без Дональда Дака».

Ариэль Дорфман говорит, что своей книгой они хотели раскрыть глаза чилийцам, указать, что диснеевские комиксы носят ценности, враждебные чилийской революции: в них превозносится конкуренция, а не солидарность, предрассудки, а не критическое мышление, повиновение, а не восстание, патернализм, а не сопротивление. В своих мемуарах «Направляясь на юг, смотря на север: двуязычное путешествие» он называет книгу едва ли не декларацией независимости Чили от иностранного — имея в виду североамериканского — влияния:

«"Как читать Дональда Дака" можно истолковать как один из способов, которыми нация Чили провозгласила свою независимость от иностранного влияния, свое желание думать самостоятельно».

В «Как читать Дональда Дака» Дорфман и Маттеларт предлагали практиковать более критическое и менее наивное прочтение диснеевских комиксов. Они считали, что несмотря на внешний лоск детскости и невинности, эти комиксы невинными не являются, а на самом деле содержат пусть и неявную, но определенную систему взглядов, идеологию. Ученые полагали, что они незаметно колонизировали читателей — дискретно продвигали и внедряли североамериканские культурные ценности, вроде индивидуализма и накопления личного богатства, в коллективное бессознательное, а также говорили о превосходстве Соединенных Штатов Америки над «третьим миром».

В первую очередь, авторы увидели, что в комиксах с Дональдом Даком, которые, как правило, предназначались в основном для детей, весьма опосредованно выражена семейная ячейка. Были убраны отцы, матери, сыновья, дочери и вместо них использованы персонажи, которые приходились друг другу двоюродными, троюродными родственниками — дядюшками, тетушками, племянниками, племянницами, кузенами, бабушками и дедушками. По словам Дорфмана и Маттеларта, диснеевский мир — это приют для сирот, которым не позволили иметь своих биологических родителей.

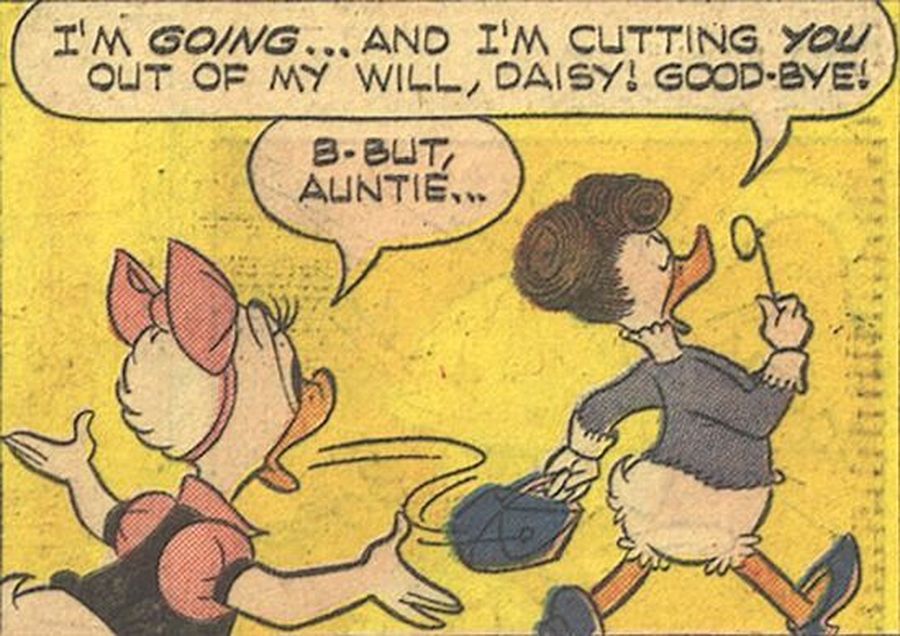

Дорфман и Маттеларт обратили внимание на отсутствие биологического воспроизводства у молодежи и соответственно вместе с этим отсутствие у неё социальной динамики — приобретения ролей супругов, отцов и матерей. Это связано с тем, что в мире Диснея не существует таких вещей, как брак, секс и рождение детей — отношения между мужскими и женскими персонажами выражаются только вечными романтическими ухаживаниями, они не приводят к браку, половому акту, размножению и созданию семьи. В результате мужской сектор всегда остается наполненным только холостяками, а женский — незамужними девами. Дональд не женится на Дейзи, не обзаводится семьей, его племянники тоже стоят на месте — не взрослеют и не становятся родителями, оставаясь только в роли подопечных своего дяди. В этом смысле социальная власть остается застойной и неизменной.

В своей книге авторы привели пример того, как в этих комиксах детям предлагают почувствовать себя успешными капиталистами. Например, в начале первой главы книги демонстрируется иллюстрация из диснеевского комикса, на которой учительница предлагает детям сыграть в игру, где они являются крупными бизнесменами и предпринимателями. Один из детей говорит, что хотел бы в этой игре быть банкиром, другой — торговцем. Дилли, племянник Дональда Дака, говорит, что будет крупным землевладельцем с огромными участками земли на продажу, — на это учительница с одобрением говорит: «Вот это настрой, Дилли!», после чего обращается к детям «Кто-нибудь хочет купить участок земли у Дилли?». Один из детей тут же говорит, что хочет купить у Дилли ни много ни мало остров.

При анализе взаимоотношений между диснеевскими персонажами, Дорфман и Маттеларт пришли к выводу, что они выражены циничным и авторитарным образом. Герои взаимодействуют друг с другом только под влиянием интересов и экономических выгод, которые каждый получает друг от друга. Авторы книги отмечают, что, если персонаж вздумает бунтовать против «авторитетных дядюшек и тетушек», — за этим последует наказание и, скорее всего, связанное с лишением материальных средств. Например, подружка Дональда, Дейзи Дак, пошла на танцы которые не одобряла её тетя — в ответ последняя наказала племянницу именно тем, что вычеркнула её из наследства. По мнению Дорфмана и Маттеларта, все те, кто обладают контролем над средствами к существованию, используют свое положение для постоянного принуждения, которое выражается в угрозах, моральном и физическом подавлении. В этом смысле все отношения подвержены строгой дисциплине, повиновению и транзакционализму.

Дорфман и Маттеларт посчитали, что Уолт Дисней построил мир, в котором персонажи никакой эмпатии друг к другу не проявляют. В этом мире ни одно существо не хочет нести ответственность ни за кого другого, никто ни о ком не заботится, никто никого по-настоящему не любит и ни к кому не испытывает привязанности. Как пишут Дорфман с Маттелартом, «в тяжелые мгновения своей жизни, персонаж здесь [ни на кого не может рассчитывать] — [он] один; [в этом мире] не существует бескорыстной помощи, протянутой руки друга».

Авторы не обошли вниманием то, как представлены женщины в комиксах Диснея. По их мнению, изображены они в стереотипах XIX века — тщеславные, романтически-глупые и в основном играют роль обслуги и увлеченности для мужчин. В этом смысле Уолт Дисней выглядит сексистом, поскольку воспроизводит историческую идеологию женского подчинения мужчинам. Дорфман и Маттеларт отмечают, что женские образы в этих комиксах, к тому же, несчастны и одиноки: «Какой бы порабощенной ни была женщина в реальной жизни, [в мире Диснея] она не может наслаждаться даже теми скромными домашними радостями, которые есть у женщин в реальной жизни, — заботой о домашнем очаге и детях. [В комиксах] она вечно ждет или бегает за каким-нибудь мужским идолом, ослепленная надеждой найти, наконец, настоящего мужчину. Её единственный смысл существования — стать сексуальным объектом. Ей отказано в удовольствии, любви, детях, общении».

В свою очередь, дети в диснеевском мире не похожи на детей из реальной жизни — они лишены своих истинных качеств. В них нет безграничной и открытой доверчивости, творческой непредсказуемости и непосредственности, невероятной способности к откровенной, ничем не стесненной, преданной и безусловной любви, а также способностей к воображению. Дорфман и Маттеларт пишут, что за всем внешним очарованием милых созданий таится закон джунглей: безжалостность, жестокость, террор, шантаж, зависть, эксплуатация тех, кто слабее.

Дорфман и Маттеларт увидели, что в этих комиксах работа нужна не для того, чтобы платить за счета, а чтобы транжирить заработанное на всякий хлам. Наиболее ярким примером такого поведения является сам Дональд Дак, чьи постоянные поиски работы связаны только с практикой потребления — ему нужны деньги в основном на покупку всяких излишеств, например, для того, чтобы оплатить отпуск, купить подарок Дейзи, заплатить за телевизор. Все те редкие деньги, которые у него появляются, никогда не идут на оплату счетов, водоснабжения, электроэнергии.

Авторы прослеживают причину почему Дональд не имеет продуктивной занятости. По их словам, его безработица связана не с естественными структурными уродствами капиталистической системы, а с банальной ленью, из-за которой персонажа постоянно увольняют. Дорфман и Маттеларт указывали, что, хотя в комиксах Диснея работы всегда достаточно, — Дональд всегда ищет ту, которая не требует ни умственных, ни физических усилий. Как пишут авторы: «Короче говоря, он хочет зарплаты, не вспотев». То есть Дисней способен моделировать и транслировать только один взгляд на то, почему существует безработица — безработные сами виноваты в своей ситуации, потому что они просто лентяи.

Изучая Дакбург — город, в котором живут Дональд и его племянники Билли, Вилли и Дилли, авторы называют это место «адским мегаполисом», охваченный смогом и пробками и представляющим «вселенную террора, всегда находящуюся на грани краха, где житель теряет контроль над своей личной жизнью, и для того, чтобы выжить, ему требуется философия подчинения».

Авторы книги пишут, что наука в комиксах Диснея является формой сенсационализма, технологических уловок, хитростей, и нужна только чтобы провоцировать потребление искусственного изобилия. По их словам, «науку вытаскивают из шкафа с игрушками, играют с ней и кладут обратно». Главным образом, наука представлена потребительскими гаджетами. Дорфман и Маттеларт отмечают у жителей Дакбурга «[постоянную] жажду нового и необычного [гаджета]». Как правило, то, что ново для сегодняшнего дня — завтра уже устаревает. Все изобретения — скоропортящиеся и заменяемые. Никакого действительного прогресса не бывает, технология в этих комиксах используется, чтобы создавать ложное впечатление реальных изменений и в этом смысле больше похожа на модное поветрие. По словам авторов, «технология [в комиксах Диснея] — это горничная, одетая, как супермодель».

С точки зрения Дорфмана и Маттеларта, мир Диснея существовал как бы вне законов и конфликтов современного человеческого существования. В данном случае, все противоречия капиталистической системы были устранены. Например, не было никаких следов того, что в Дакбурге существует промышленная деятельность, вторичный сектор. Читатели видят только то, что все работают в третичном секторе — в сфере услуг. То есть производственный процесс в мире Диснея отсутствовал — товары не имели происхождения и представали перед маленькими читателями не в качестве результата производительного труда, эксплуатации одних другими. По словам авторов,

«в капиталистическим процессе, который следует от производства [продукта] к [его] потреблению, Дисней знает [показывает] только вторую стадию».