Россия – удивительная страна. Кэролловское зазеркалье наяву. Иногда в ней есть то, чего на самом деле нет. Нет многих тысяч членов правящей партии, которых показывают по ТV. Они существуют лишь на бумаге или в ведомостях на оплату за участие в митингах и пикетах. Нет миллионов поклонников оливье, так называемой Примадонны и редчайших бездарей из никому не нужного эрнстовского «Голубого огонька», но нас уверяют, что они есть. Нет настоящих политических партий, нет самостоятельной политической жизни. Но всевозможные эксперты и телекомментаторы упорно твердят, что партии и политическая жизнь в стране есть.

Чудная страна, которая редко живет настоящим, лелея и пестуя мечты не только о будущем, но и о прошлом. Не вчера это началось: и прежде было то же самое. Было то, чего на самом деле не было.

Соборы, которых не было

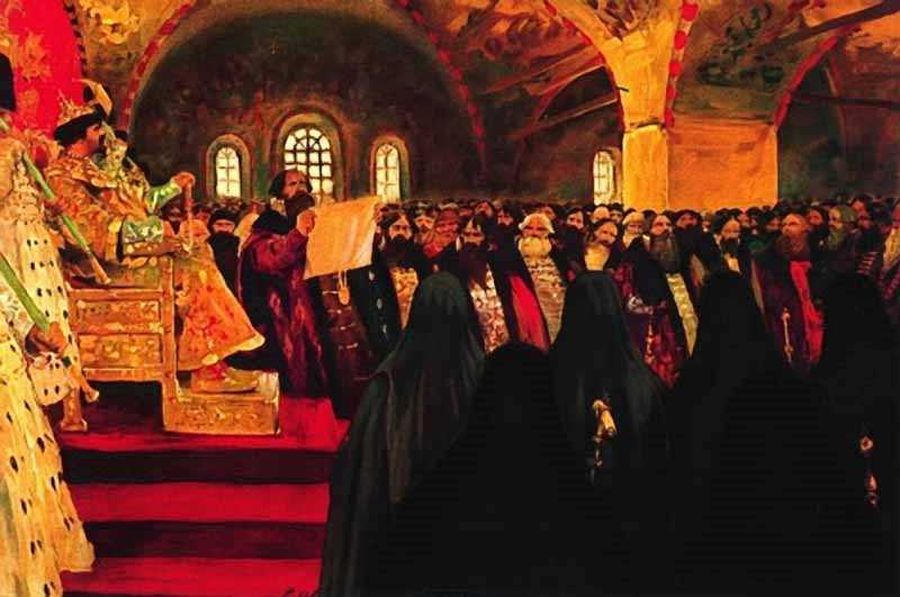

Считается, что одной из важнейших социально-политических новаций правления Ивана Грозного было внедрение в политическую жизнь страны земских соборов, этаких почти-парламентов, сословно-представительных органов с совещательными, а позже – с очень серьёзными учредительными (царей соборы выбирали!) функциями. В апологетике этих органов в едином хвалебном порыве слились и либеральные историки типа Василия Ключевского (О! Вот он наш почти состоявшийся парламент!), и националисты-монархисты, подобные Ивану Солоневичу (О! Вот оно – единение царя с народом, «народная монархия»!). Пройти мимо такого явления при анализе правления Ивана Грозного, ну, никак нельзя!

Но источниковая база о соборах крайне скудна.

- 1549 год, февраль. «Собор примирения», якобы примиривший бояр с царём. Документов нет.

- 1564 год. Собор, якобы учредивший опричнину. Документов нет. (В скобках заметим, что опричный архив тоже до нас не дошёл.)

- 1565 год. Собор, ведущий переговоры с «уехавшим» в Слободу царём. Документов нет.

- 1575 год. Собор, «избравший на царство» Семиона Бекбулатовича. Документов нет.

- 1576 год. Собор, низложивший Семиона Бекбулатовича. Тоже документов нет.

- 1579 и 1580 годы. Соборы о войне с Польшей. Вы, наверное, будете смеяться, но документов о них тоже нет!

Естественно, нет документов ни об одном «собрании соборного типа», о которых так классно пишет С.О. Шмидт в «Становлении российского самодержавства». И завершая краткий источниковедческий обзор отсутствия всякого присутствия источниковой базы о земских соборах, отмечу, что документов даже о церковном соборе 1549 года, который учредил более дюжины новых святых на Руси, тоже не сохранилось! И даже Стоглавый собор реконструирован. Ну о нём хоть свидетельств достаточно сохранилось.

Есть единственный документ о земском соборе, бывшем между 28 июня и 2 июля 1566 года о продолжении Ливонской войны. По сути – расширенное заседание думы, церковных иерархов, некоторого числа московских дворян и немногочисленных купцов, кажется, из Пскова.

Из семи земских соборов времён Ивана Грозного есть документы только об одном. Всё!

Я не против анализа источников, которые до нас не дошли. Более того: моя докторская диссертация о развитии общественного самоуправления в России в годы перестройки написана на основании источников, подлинники которых сгорели в Белом Доме России в чёрном октябре 1993 года. Я спас копии документов. Но я могу предъявить эти копии. Где хотя бы одна копия хотя бы одного приговора земского собора времён Ивана Грозного, кроме упомянутого собора 1566 года? Их нет! Есть историческое Зазеркалье!

И давайте честно скажем, что от времён правления Ивана Грозного у нас есть данные лишь о церковных соборах 1547 и 1551 года. Реально речь на них шла вовсе не о сословной представительности, а о том, быть ли вообще на Руси светской власти. Реальный выбор тогда был не между боярами-изменниками и царём-самодержцем, а между чистой феодальной теократией митрополита Макария и теократизированной монархией Ивана Грозного.

Приказы, которые были и не были

Считается, что до введения опричнины царь проводил реформационную политику и что помогала проводить реформы царю Избранная рада (о существовании которой говорит единственный источник – письма изменника Андрея Курбского царю). Главным реформационным действием Ивана Грозного времён Избранной рады считается создание системы приказов. Правда ли это? Не совсем.

- Челобитный приказ. Первое упоминание о нём в 1571 году. Был он в Земщине. Соответственно это – реформационная деятельность Бельского-Мстиславского. Но не Ивана и Избранной рады.

- Разбойный приказ. Первое упоминание опять в 1571 году. Опять реформаторская деятельность бояр, а не царя и не рады.

- Земской приказ.Приказ, управлявший Москвой с 60-х годов XVI века. Реально – орган муниципального, а не государственного управления. Его создание ну никак нельзя рассматривать как государственную реформу.

- Пушкарский приказ. Первое упоминание в 1577 году. Гораздо позже Избранной рады.

- Бронный приказ. Первое упоминание в 1573 как опричного приказа. Опять Избранная рада не при чём.

- Ямской приказ. Создан ещё при Василии Третьем. Первое упоминание в 1516 году.

- Разрядный приказ. Создан при Елене Глинской в 1535 году (правда, есть историки уверяющие, что ранее, в 1531, но суть дела это не меняет). Тогда возникла необходимость записывать прибывших массово литовцев. Правда, потом функции приказа расширились на учёт всех служивых людей.

Какие же приказы создала реформаторская Избранная рада? Всего два. Посольский в 1549 году да Сокольничий в 1550 году. Можно ли сие считать государственно-реформаторской деятельностью? Очевидно – нет! Опять – Зазеркалье!

Армейская реформа, которой не было

В чём заключалась так называемая армейская реформа Ивана Грозного и Избранной рады? Избранная рада якобы подвигла царя на создание стрелецкого войска, войска служилых людей, вооружённых за государственный счёт мушкетами (в основном, фитильными), саблями и бердышами (смесь топора и пики, отдалённый аналог алебарды), использовавшимися не столько как ударное оружие, сколько как «сошка», подставка под мушкет при стрельбе. Так ли это?

Первое упоминание о Стрелецком приказе было в 1571 году, во время опричнины. Армией в это время командует Иван Бельский и Иван Мстиславский. Они и проводили техническую реорганизацию стрелецкого войска. Всего лишь заменили стрельцам пищали на мушкеты да увеличили численность. Реформа – сродни замене трёхлинеек на ППШ. И чудивший в то время в Новгороде царь Иван здесь ни при чём. А Избранная рада – совсем ни при чём.

Да и много ли тех стрельцов было? По оценкам историков военного дела, стрельцы составляли от 1,5 до 5% тогдашней российской армии.

А как же введённый Иваном Грозным «Приговор (уложение) о службе», то ли первый армейский устав, то ли первый закон об армейской службе? А никак!

Дело в том, что есть литературная летописная версия, а не подлинный текст этого закона. Тщетно мы стали бы искать в нем ответ на вопрос, какие поместные оклады служили основой оплаты военнослужащим дворянам и как определялись «излишки» у вельмож, «оскудевших службой». Литературный рассказ, уважаемые читатели, а не закон! И вера ему как литературному рассказу! При этом современные исследования говорят, что «Уложение о службе» в 1556 годуь ещё не действовало, а в 1570 году уже не действовало. Если учесть, что текст самого уложения до нас не дошёл, а сохранился лишь летописный его пересказ, то остаётся лишь развести руками при разговоре о характере сей воинской реформы, которая ещё не действовала в разгар военных действий против восточных государств и уже не действовала в разгар войны со Швецией и Литвой.

Мой вывод: процесса реформирования армии как создания качественно нового социального продукта во времена Ивана Грозного не было. Было техническое переоснащение пищальщиков, на основе которых создали стрельцов, и рост численности военнослужащих, вооружённых огнестрельным оружием. Это не реформа. Это Зазеркалье!

Централизация, которой не было

А теперь главное. Почему я так настаиваю на том, что ни реформ, ни общероссийских земских соборов, ни общегосударственных приказов до времён опричнины не было? Да потому, что не было в то время самодержавного единого русского государства, а было соправление в неком конфедерализированном государстве рода Бельских, рода Шуйских и митрополита Макария. Триумвират. При царе-марионетке. При возможном существовании угличского удела царевича Дмитрия (возможно, изредка упоминаемой углицкой чети, которую историки, на мой взгляд, напрасно отождествляют с казанской). Единой Московии или Руссии не было. А то, что называется Избранной радой, было лишь техническим конфедеративным правительством без серьёзных полномочий.

Отличные иллюстрации нашему тезису даёт работа А. Зимина «Реформы Ивана Грозного». В ней Зимин (как честный историк) не может не отметить: «Досадным обстоятельством, затрудняющим исследование вопросов социального и экономического строя в 50-е годы XVI в., является почти полное отсутствие писцовых книг для основных территорий Русского государства» (с.10); «Крестьянские и бобыльские порядные грамоты для первой половины XVI в. отсутствуют полностью, а полные, кабальные и докладные известны главным образом в составе так называемых "ретроспективных" кабальных книг по Великому Новгороду» (с.11); «Таможенные книги для первой половины XVI в. отсутствуют, а число уставных таможенных грамот для середины века не превышает пяти» (с11); «так называемая Древнейшая разрядная книга (середины XVI в.) не является ни древнейшей, ни полной» (с.11). Но и это ещё не всё! Далее Зимин честно пишет: «Значительно хуже обстоит дело с материалами по истории центрального правительственного аппарата»(с 11).

Правильно! Не было централизованного государства тогда, потому и центрального аппарата не было, и таможни единой не было, равно как и таможенных книг не было, и писцовых книг не было, и единого учёта разрядов служилых феодалов не было, и централизованного учёта крестьян не было! Всё верно! Только не «не сохранилось», а не было! И не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её нет! Как нет и русского централизованного государства середины XVI века!

Далее у Зимина: «Наличие копийных книг актов монастырей в какой-то мере гарантирует исследователя от случайных пропусков, ибо основная масса грамот на земельные владения Троице-Сергиева, Симонова, Спасо-Ефимьева и Макарьева-Калязинского монастырей была тщательно переписана писцами XVI–XVII вв. в сборники копий (копийные книги), которые и сохранились до нашего времени» (с.10). Опять верно! Но почему же нигде ничего не сохранилось, а про монастырское землевладение вдруг сохранилось?! Да просто потому, что дошлые монахи под патронажем главного феодала-церковника тех лет патриарха Филарета Романова задним числом приписали в XVII веке себе собственность, якобы дарованную им «во времена Ивана Грозного»! Всё просто! Но Зимин по понятным соображениям этого не говорит. Ему нужны источники. А на безрыбье и рак рыба!

И ещё. Честный историк Зимин критикует другого честного историка Р.Виппера, который десятилетие 1542–1553 гг. называет «эпохой клерикальной политики» (с.9). Критикует...и не находит серьёзных аргументов против. А потому что таковых нет. Потому, что Виппер честно заметил то явление, которое мы называем переворотом митрополита Макария. Только назвал его по-другому.

И потому все внешнеполитические акции этого конфедеративного не централизованного русского государства были затратными и в каждом втором случае неудачными. Таковыми акциями я считаю две: западную войну с Литвой и Землёй девы Марии (Ливонией), якобы, за выход на Балтику, и восточную войну с турецко-татарскими государствами за Волгу. Небольшой пограничный конфликт со Швецией (так называемый шведский поход 1554–1557 годов) я в расчёт не беру, так как неудачные осады нами Выборга, а шведами Орешка на ситуацию в стране не повлияли.

***

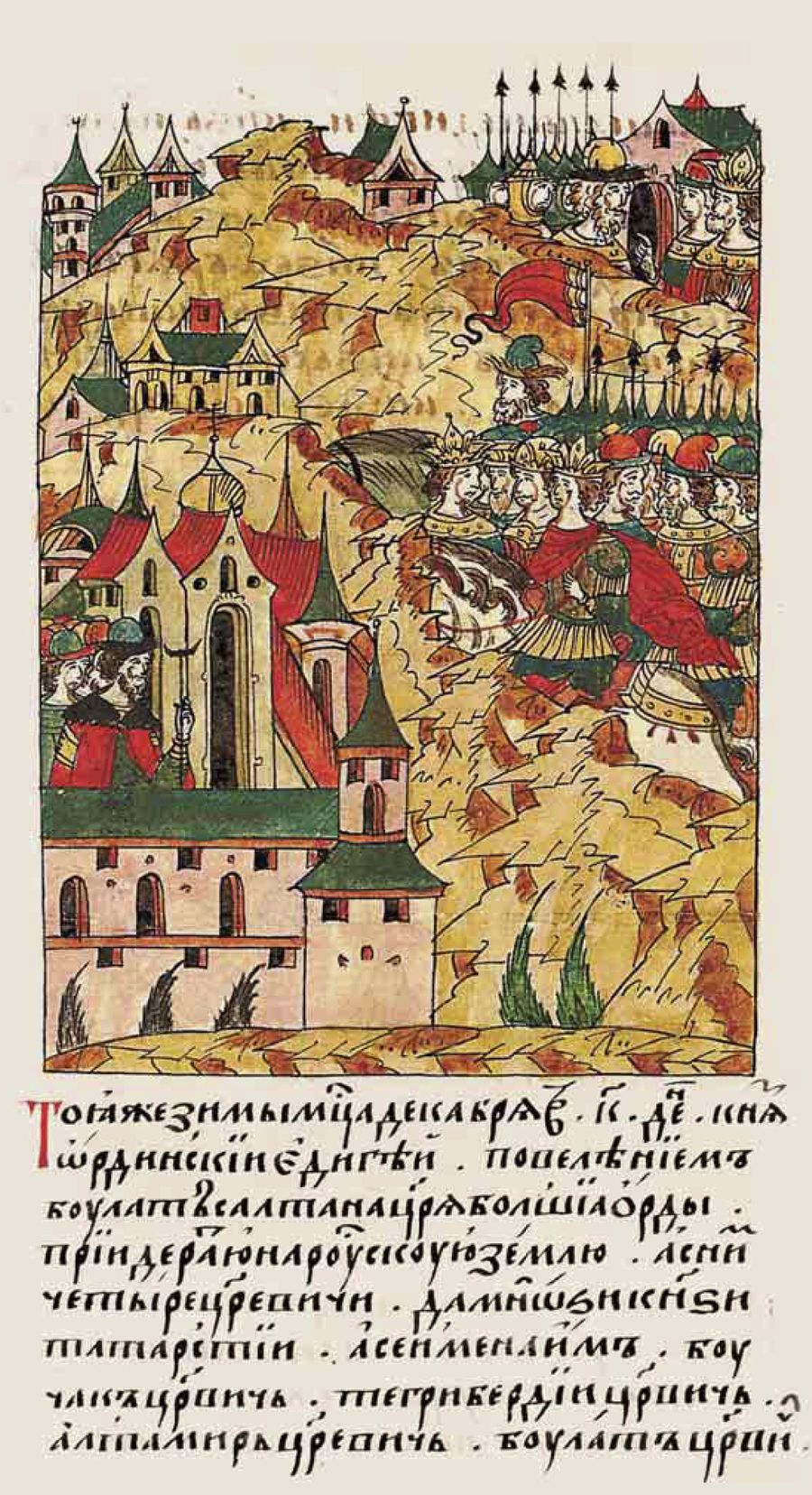

А теперь перейдём к анализу этих затратных, не совсем удачных и не всегда нужных России войн. Начнём с войны за Волгу, которую Н. Карамзин считал войной против остатков Орды, – войны, в которую на самом деле каждая из сторон вступила, мечтая возродить и присвоить величие Золотой Орды. Да, зазеркалье истории Руссии – именно в том, что все в ней происходящее прямо противоположно своему толкованию!

Казань перемётная

Геополитическую задачу борьбы за основную транзитную транспортную артерию Восточной Европы, за Волгу, перед русским государством поставил ещё Иван Горбатый (Иван III). При нём и отчасти при Василии III эта задача успешно решалась. Казань, столица казанского ханства и основной город, контролировавший среднее течение Волги, была взята. Первый раз – при Иване Горбатом в 1484 году. Потом в Казани произошёл антимосковский переворот, татары прогнали русских ставленников, а потому ещё раз Казань была взята в 1487. Но случилось то же самое – антимосковское выступление, за которым последовал новый штурм в 1497 году. Потом то же самое произошло и в 1502 году, и в 1506 году. В итоге в казанском ханстве на престол всё же были поставлены прорусские ханы. Татары сопротивлялись, восставали, но тщетно. Восстания подавлялись. Антимосковские ханы изгонялись. Политика по отношению к остальным многочисленным казанским ханам была следующей: их либо крестили и женили на русских боярышнях, создавая прецедент возможной претензии русских боярских родов на казанский престол (я уже писал, что Шуйские таким образом получили право стать «царями казанскими»), предлагали возглавить либо удельные московские княжества (Каширское, Звенигородское), либо марионеточное и полностью зависимое от Московии Касимовское ханство. Так было в конце XV века.

Мечта о прорусской Золотой Орде

В XVI веке ситуация немного изменилась. В самой Казани в 1519 году на престол москвичи возвели династию Али (это мой термин, а по-настоящему, они, естественно, джучиды из дома хана Тохтамыша, потомки хана Ахмада) и под её эгидой почти восстановили Золотую Орду, но «прорусскую» Орду. Представители династии Али, ханы: Шах-Али, Джан Али, Мустафа Али – одновременно правили в то время и в Казани с 1519 по 1521, с 1524 по 1536 годы, в 1546 году, и в 1551–1552 годах, и в Касимове с 1516 по 1531, с 1535 по 1546 и с 1584 по 1590, и даже в Астрахани (Дервиш Али был астраханским ханом в 1537–1540, в 1550–1552, и в 1554–1556 годах). Желая финансово поддержать своих политических марионеток, русское правительство в 1521 году стало официально платить династии Али «поминки» по ордынской дани («тыш»). Казалось, что благодаря династии Али, русское влияние усиливается, стабилизируется, растёт. Казалось, что к востоку от Руси стараниями московитов появляется новая Золотая Орда (Казань+Касимов+Астрахань), но «хорошая». Но это только казалось. На самом деле Московия в 20–30-е годы XVI века начала терять свои позиции в Поволжье. Причина была не только в политической слабости правящей в Москве регентки Елены Глинской, но и в силе оппонентов Московии, также претендовавших на Волгу и Казань и (как это ни удивительно!) тоже стремившихся восстановить Золотую Орду.

Мечта о протурецкой крымской Золотой Орде

Главными оппонентами Москвы в Поволжье в то время были турки. Османская империя, супергосударство, фактически занявшее территорию Византийской империи в границах империи Юстиниана и даже более, действовала в Поволжье руками своих данников и сателлитов – крымских, сибирских и ногайских татар.

Со своей стороны, крымско-татарские ханы (джучиды, не «настоящие» чингизиды), стремились восстановить Золотую Орду, опираясь на турок. Это им почти удалось, когда династия Гиреев воцарилась не только в Крыму, но и в Астрахани, и в Казани: Сахиб-Гирей был ханом Казани с 1521 по 1524 годы, там же правил Сафа-Гирей с 1524 по 1531 годы и с 1546 по 1549 годы, там же царствовал малолетний Утямыш-Гирей в 1549–1551 годах. Ислам-Гирей был астраханским ханом в 1531 году, а в 1532, и в 1545–1546 там же правил прокрымский хан Ак-Кубек.

Не трудно заметить, что максимальных успехов династия Гиреев достигла в конце 20-х–середине 30-х годов XVI века. Причина проста – в Турции началось правление «султаната женщин». Так историки называют период резкого усиления власти валиде-ханум, любимой жены султана. А самой первой валиде-ханум была Айше Хафса-султан, жена Селима Первого, мать Сулеймана Великолепного и дочь крымско-татарского хана Менглы-Гирея, который, как известно, фактически восстановил Золотую Орду в 1491 году, став не только крымским, но и большеордынским ханом. Геополитические мечты отца верная дочь пыталась воплотить в жизнь, искренне помогая крымцам во время своего «правления» с 1529 по 1534 год. А может быть, она также руководствовалась и идеями Палеологов, мечтавших в конце XIV века объединить в один политический блок тогдашнюю Византию, Болгарию, Русь, Золотую Орду и Иран. А почему бы и нет? Образованная была женщина. И византийские хроники в Стамбуле, наверняка, читала.

«Ищите женщину», как говорят французы…

Мечта о ногайской Золотой Орде

Но не у одних крымских татар в те годы золотой мечтой было воссоздание Золотой Орды. Ту же мечту лелеяли и ногайские бии – бии Ногайской орды. Среди них не было ни чингизидов, ни джучидов, и ханами они себя не называли. В Золотой Орде ногайские бии часто были руководителями крупных воинских контингентов, этакими «генералами». А основатель Ногайской орды, Едигей, даже был одним из последних неформальных властителей Сарая и разбил литовцев и поляков на Ворксле в 1399 году.

После распада Золотой Орды ногайцы кочевали от Урала и Эмбы до Кавказа. Столицей ногайцев был город Сарай-Джук на Урале. Половину населения Астраханского ханства тоже составляли ногайцы, равно как и половину населения Хаджи-Тархана, столицы этого ханства. Вторую половину населения этого ханства составляли астраханские татары, но они, по мнению Л. Гумилёва, были потомками хазар, то есть мусульманизированными иудеями, а потому лидеры астраханских татар на ханскую власть и не претендовали.

Контролировали ногайцы и Казань. И здесь не обошлось без принципа«ищите женщину». Дело в том, что известная царица казанская Сююмбике, бывшая женой и пророссийского Шах-Али, и пророссийского Джан-Али и прокрымского Сафа-Гирея, и ставшая матерью Утямыш Гирея (в крещении в русском плену – Александра) и регентшей казанского ханства, была ногайкой, дочерью Юсуфа, сына Едигея. (Позже её наследники будут крещены и станут называться в России Юсуповыми.)

Кроме того, в те же годы в Сибири к власти пришёл ногайский род Тайбуги во главе с ханом Едигером, а в Астрахани правили почти последовательно проногайские ханы: Касим Второй с 1528 по 1531 годы и в 1532 году, Абдул Рахман с 1532 года по 1537 и с 1540 по 1545, Ягмурчи с 1546 года по 1547 год, в 1549 году и с 1552 по 1554 годы. Кстати, жена Ягмурчи впоследствии будет взята русскими в плен, крещена и выйдет замуж за боярина Плещеева, родственника митрополита Алексия и дальнего родственника Кутузовых, которые, в свою очередь, были родственниками Саин-Бекбулата (Симеоемёна Бекбулатовича).

Таким образом и ногайцы неформально почти объединили Золотую Орду.

Мечта о просибирской Золотой Орде

Сибирские Шибаниды, тоже джучиды, не совсем чингизиды, выходцы из Синей Орды также считали себя достойными продолжателями дела Золотой Орды. В конце XV века (в 1481, 1487, 1491–95) сибирский хан Ибак трижды захватывал власть в Большой Орде и правил в ней в общей сложности семь лет, именуясь Великим ханом. А в 1496 году его младший брат Мамук захватил Казань, где ему удалось проправить год.

Итак, мы видим, что в начале XVI века к востоку от Руси существовало зависимое то от Москвы, то от Турции, то от ногайцев, то от сибирцев Казанское ханство и точно такое же Астраханское ханство. Основные «игроки» на этом «поле»: русские, турки, а в какой-то мере – крымцы, сибирцы и ногайцы – все мечтали о воссоздании Золотой Орды. Но такой Орды, которая была бы

своим воссоздателям полезной.

К концу 40-х годов XVI века русским стало ясно, что никакой «доброй и хорошей» Золотой прорусской Орды им не создать, и что без разгрома ногайцев, сибирцев и крымцев, без нового захвата Казани и оккупации Астрахани на Волге москвичи не укрепятся.

Началась война.