Почему в учебниках замалчивают проигранную русскими 34-летнюю войну с чукчами и полувековые попытки завоевать юкагиров? В новой статье из цикла «Собирание нерусских земель вокруг Москвы» доктор исторических наук Дмитрий Левчик рассказывает о «секретных» сибирских войнах Русского царства — каким образом удалось взять под контроль всю Колыму, из-за чего Семен Дежнев истреблял сибирские племена, захватывая в плен женщин и детей, какое недальновидное решение государя спровоцировало московский медный бунт, почему английские купцы вытеснили Россию с пушного рынка и как русский царь-отступник вел религиозную войну со своим народом.

Война с юкагирами

Самый дальний северо-восток нашей страны омывается последовательно реками Яна, Индигирка, Колыма и Анадырь. Понятно, что чёткой границы в тундре и тайге нет, но условно Яну можно считать границей между якутами и юкагирами, а Колыму — между юкагирами и чукчами. Бассейн Анадыря был чем-то вроде зоны совместных экономических интересов чукчей и юкагиров. Основа территории юкагиров — бассейн Индигирки.

Покорение юкагиров длилось с 1633 по 1684 годы. Оно прекратилось только тогда, когда вообще потерялся смысл в расширении территории для сбора дани с сибирских народов.

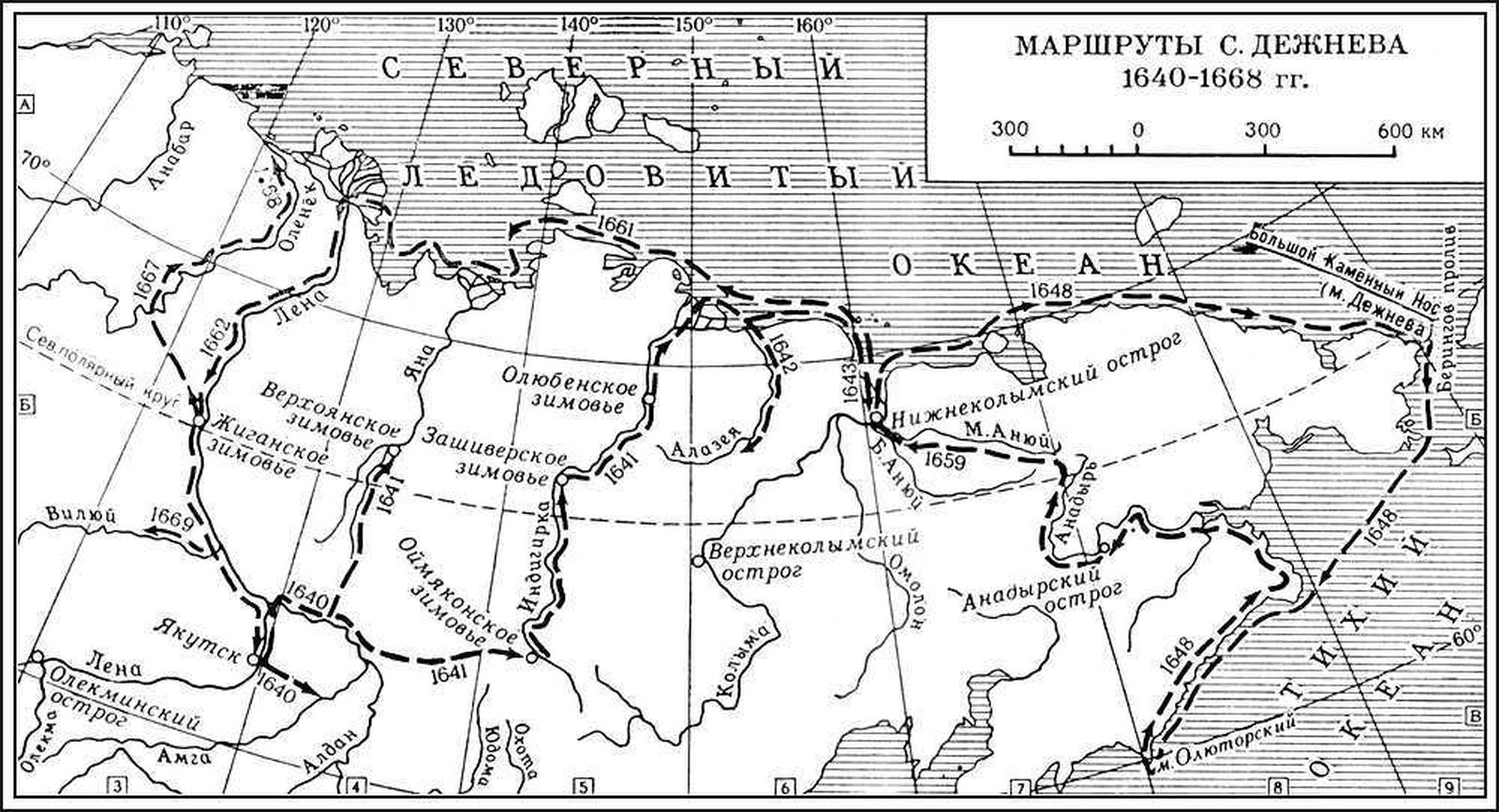

Первый натиск казаков-первопроходцев в 1635-39 годах юкагиры отбили. Несолоно хлебавши вернулись из тех краёв в то время отряды Ивана Реброва, Ильи Перфильева и Постника Иванова. Ясак-дань юкагиры не дали, шерть-присягу не принесли, аманатов-заложников тоже не дали. Но казакам всё же удалось «зацепиться» — построить в 1639 году на территории юкагиров Заишверское зимовье, а в 1642 году Алазейское зимовье, ставшее в 1647 году острогом. Потом русские по всем канонам воинского искусства начали окружать и блокировать непокорную территорию юкагиров Индигирки. Начался охват юкагиров с востока, продвижение отрядов первопроходцев по Колыме. В 1643 были разбиты юкагирские князья Нечея и Колян, и первопроходцам удалось построить в 1644 году Среднеколымскую крепость-острог, то ли в 1644, то ли в 1647 — Нижнеколымское зимовье, в 1647 — Верхнеколымское зимовье. Вся Колыма оказалась под контролем русских.

Началось и окружение юкагиров с юга. В 1646 году Иван Москвин основал зимовье, позже ставшее городом Охотск. В 1653 году основано Тоуйское зимовье на побережье Охотского моря, а в 1649 на границах чукчей и юкагиров основано Анадырское зимовье, ставшее в 1653 году маленьким острогом, и тем самым окружение юкагиров стало полным. Юкагиры не смирились и в 1645–1653 годы контратаковали.

Эти контратаки в советской историографии почему-то называются восстаниями. Хочется напомнить, что восстание — право покорённого народа, а юкагиры в то время были свободными. Поэтому — контратаки.

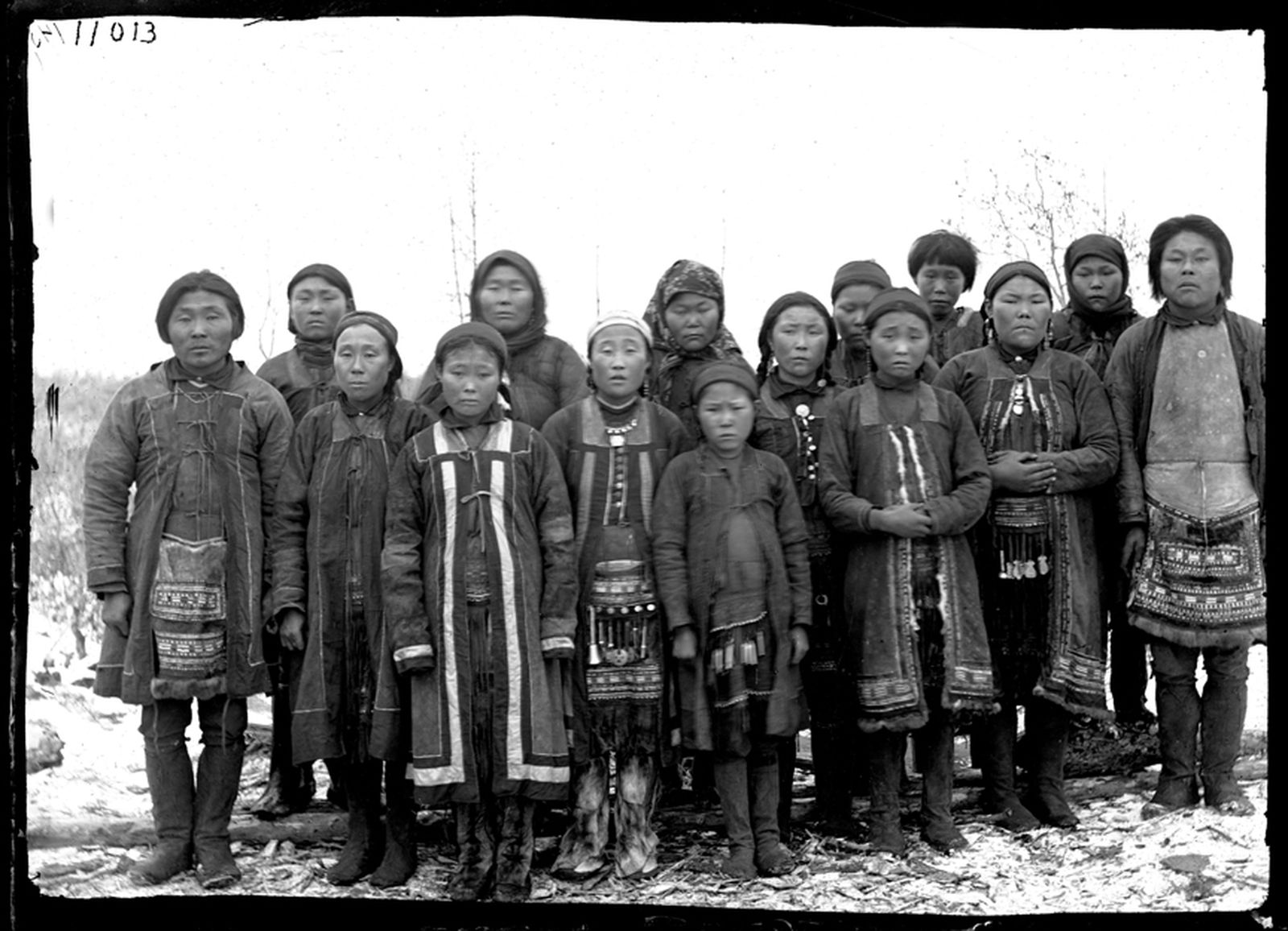

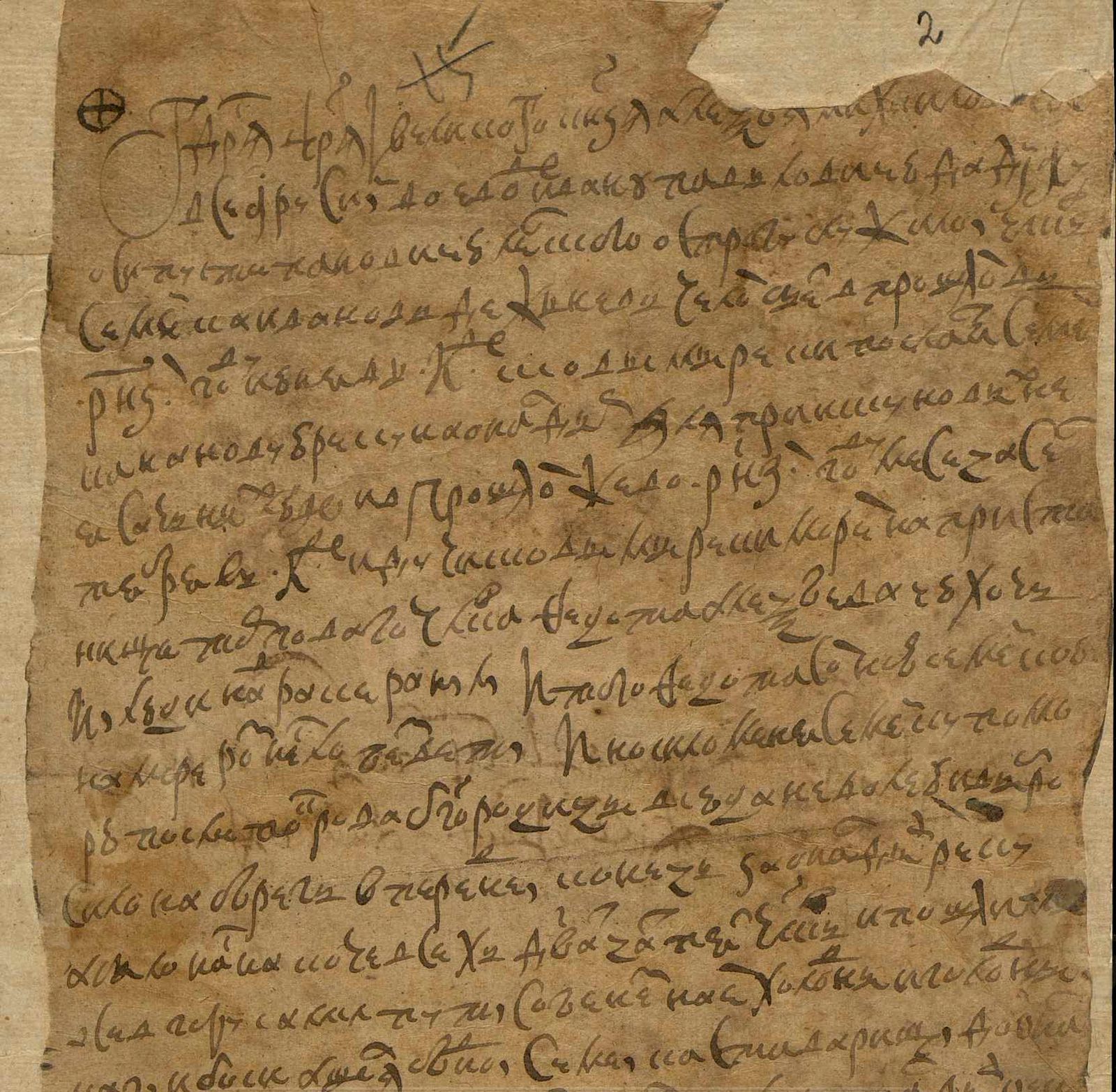

Война была жестокой. Самые удачные контратаки были в 1647 году, когда юкагиры разбили и почти полностью истребили отряды Максима Афанасьева и Ивана Ожеги. В то же время юкагиры восемь раз осаждали и одиннадцать раз сжигали Нижнеколымское зимовье. Контратаки вызвали ответные жесткие действия казаков-первопроходцев. Экспедиционный корпус под командованием Семёна Дежнёва и Никиты Семёнова в 1649 году разбил главное «бунташное» объединение юкагиров-анаулов, выбил их на невыгодные кочевья в тундру. В 1650 году Дежнёв разбил часть воинов этого племени и их вождя Колюню, в 1651 — вторую часть племени и их вождя Мекерко, а в 1652 году захватил женщин и детей этого племени. Увы, племя было истреблено.

Одновременно было истреблено племя омоков в районе Нижнеколымского зимовья. Юкагиры ещё пытались оказывать сопротивление восточнее Колымы. В 1680 вспыхнуло восстание вождя Канивы. Восставшие даже осадили в 1682 году Анадырь, но были разбиты отрядом Ивана Курбатова. Так война с юкагирами окончилась, но началась война с чукчами. При этом часть покорённых юкагиров охотно стала участвовать в этой войне на стороне русских.

Первая чукотская (Тридцатичетырёхлетняя) война

Чукчи — воинственный и гордый народ, проживающий в самых суровых климатических условиях на северо-востоке России. Чукчи делились на прибрежных рыбаков, основным богатством которых были замечательные собачьи упряжки, и чукчей-оленеводов тундры и крайнего Севера, «людей богатых оленями» (так и переводится самоназвание чукчи). Суровые условия родили суровых воинов, готовых отстаивать свои кочевья и от эскимосов, и от коряков, и от эвенков, и от юкагиров, и, естественно, от русских. Первые столкновения русских с чукчами отмечены в 1642 году. Отряд Фёдора Чикичёва получил первое серьёзное поражение от чукчей. В 1648–1652 годы безуспешно воевал с чукчами Семён Дежнёв.

В 1656, 1660, 1662, 1676 годах русско-юкагирские отряды также были отбиты чукчами. При этом чукчи истребили союзных России кереков, после чего русские остановились и всерьёз не беспокоили Чукотку почти пятьдесят лет. Почему? Потому, что в России наступил финансовый кризис, который преодолеть меховой торговлей было невозможно.

Дело в том, что тогда русский царь Алексей Михайлович влез в войну с Речью Посполитой за Украину и со Швецией за Ингерманландию и Карелу. А к тем временам армия у него была, в основном, наёмная, ибо русским войскам он не доверял. И правильно не доверял.

Во время разинского восстания разбегались наши стрельцы, не желая защищать царя-отступника от веры отеческой (напоминаю, что Алексей Михайлович спровоцировал раскол русской церкви и уничтожение под нелепыми предлогами огромного числа раскольников, своих же подданных, то есть фактически вёл религиозную войну со своим народом).

Реально защищали его только иностранцы. Причём не лучшие. Лучшие наёмники служили у папы римского, у короля Англии, Испании или Франции. В России служили отбросы. Для них была построена немецкая слобода, гнездо пьянства и разврата в центре Москвы. Им то и платили огромные деньги. Они же нерачительно использовали казённое оружие, которое изнашивалось очень быстро и требовало замены. А мушкеты, фузеи и бомбарды по тем временам мы, в основном, на Западе покупали, ибо отечественные пушки взрывались после третьего залпа. Одним словом, нужны стали русскому царю деньги. Где их взять?

Русский царь всегда знал, что «люди — наша новая нефть». Ну, про нефть он, допустим, не знал, но про то, что из людей надо выжать всё, что можно — знал хорошо. И велел платить жалование русским служилым сословиям медяками, а налоги взимать серебром. Результат — несоответствие курса серебряного и медного рубля, гиперинфляция и «медный бунт» 1662 года.

В ходе бунта людей поубивали изрядно, но всё же отменили идиотскую систему оплаты службы медяками. Вернули серебряные деньги. А их, увы, было мало.

И ринулись было тогда русские в поисках аналога денег за тридевять земель, за «пушной рухлядью» в Сибирь. Да вот незадача! В то же самое время англичане начали осваивать Северную Америку с её пушными запасами. В 1680 году англичанами основана торговая компания Гудзонова залива, которая завалила Европу канадскими мехами, выбив русских с мехового рынка. И логистика поставок у них — английская, а у нас — российская. На логистике мы и проиграли. Ибо, пока из Тары или Сургута мы пушнину довезём до Архангельска, англичане свой канадский мех в Лондоне уже пять раз продадут и за новым поедут. Одним словом, выгнали нас с пушного рынка. Результат — в России полный упадок финансов. И война за покорение Сибири потеряла всякий смысл. Победили конкуренты. А проигранную русскими анонимную войну с чукчами 1642–1676 годов я предлагаю назвать Первой чукотской или Тридцатичетырёхлетней войной.

Но самые интересные события в это время происходили на юге Сибири.

Забайкальская война за наследие империи Мин

В 1640-е годы русские сделали правильный вывод об ослаблении Китая. Тогда в результате крестьянского восстания Ли Цзычэна рухнула империя Мин. Сменившая её династия Шунь не продержалась и года. В 1644 году в Китай вторглись манчжуры, которые основали империю Цин, быстро ликвидировали Шунь и до 1661 года добивали остатки лояльных Мин правителей, так называемую Южную Мин. Серьёзных китайских войск на севере страны в это время не было.

И Россия решила, что настал её час. Отряды первопроходцев двинулась к границам Китая. Русские обошли Байкал с севера и основали в 1647 году Верхнеангарский острог, в 1648 году — Баргузинский острог. В 1649–1652 годы на Амур выдвинулся Ерофей Хабаров. В 1652 году русские обошли Байкал с юга и основали Иркутск, в 1654 — Кумарский острог, в 1659 — Нерчинский, в 1665 — Селенгинский и Албазинский остроги, в 1666 — Верхнеудинский острог, в 1670 — Верхнеозейский острог, в 1679 — Удский острог. Наконец, в 1696–1699 годах Василий Атласов совершил разведывательный поход на Камчатку. Фактически это была война за наследие империи Мин.

Продвижение русских сопровождалось созданием в Приамурье не подчинённых никому казацких парагосударств, типа албазинского парагосударства Никифора Черниговского, существовавшего с 1665 по 1672 годы, а также произволом, за который в 1653 году был арестован царским правительством даже Ерофей Хабаров.

Цинские императоры, естественно, терпеть подобное на своих границах не могли. И китайская империя нанесла ответный удар.

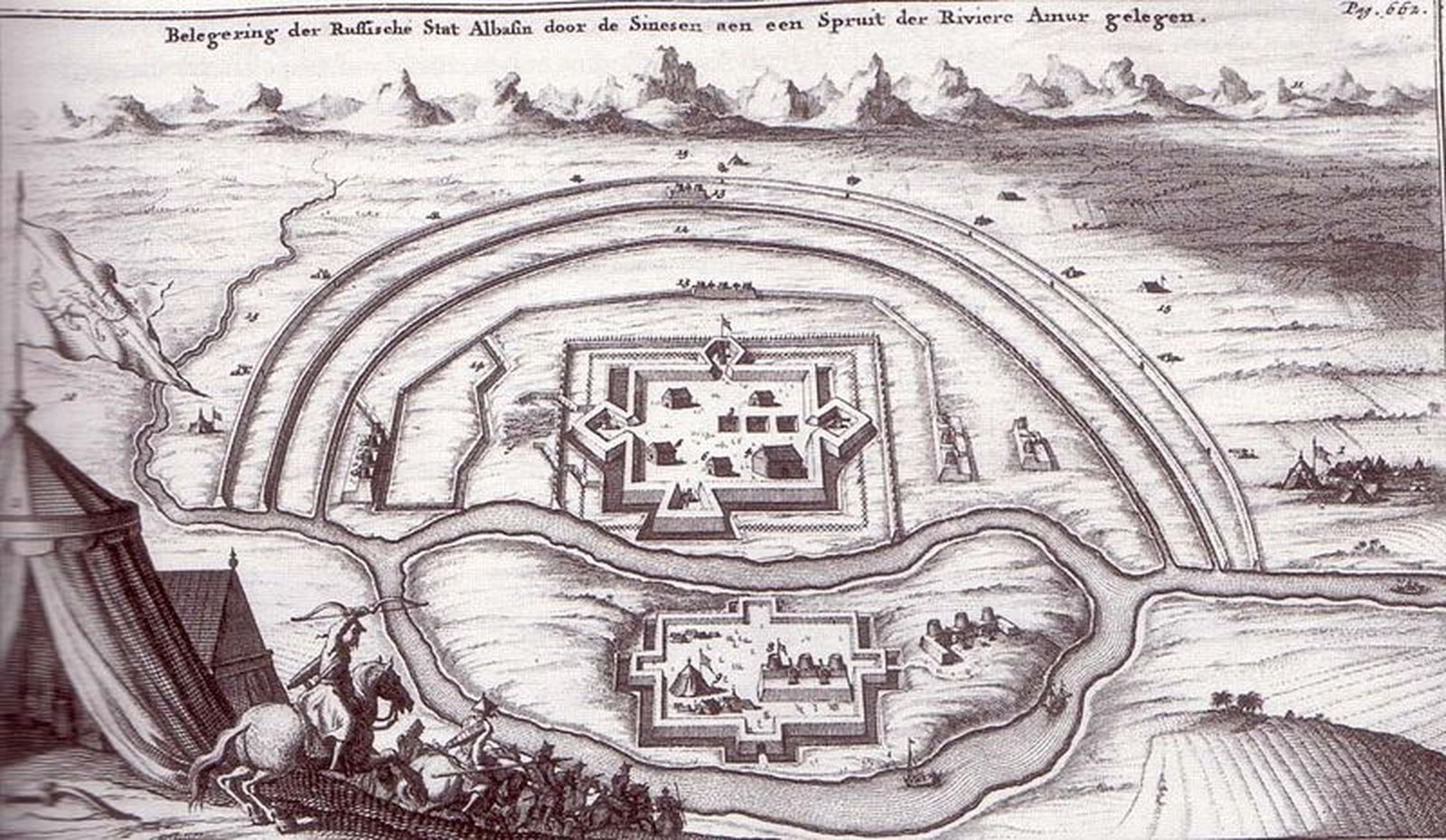

В 1655 цинские войска атаковали, осадили и вынудили русских срыть Кумарский острог. В 1685 году китайцы первый раз осадили и уничтожили Алабазинский острог. На следующий год первопроходцы восстановили крепость и цинские войска вновь её осадили. С перерывами осада Албазина шла до 1689 года, пока русские не покинули крепость. В 1688 году халха-монгольскими вассалами Мин была сделана попытка штурма Селенгинского острога, героически обороняемого ссыльным украинским гетманом Демьяном Многогрешным.

Понимая, что русским первопроходцам-казакам не удастся выстоять против стократно превосходящих сил цинской империи, понимая, что в условиях противостояния с Турцией, Россия не сможет послать подкрепления на Амур, а также то, что добыча мехов стала абсолютно бесперспективной, правительство царевны Софьи пришло к выводу о необходимости заключения мира с империей Цинь.

Почитаем вместе этот договор.

«Река имянем Горбица, — говорилось в договоре, — которая впадает, идучи вниз, в реку Шилку с левые стороны, близ реки Черной, рубеж междо обоими государствы поставить. Такожде от вершины тоя реки каменными горами, которые начинаютця от той вершины реки, и по самых тех гор вершинам, даже до моря протягненными, обоих государств державу тако разделить, яко всем рекам малым или великим, которые с полдневные стороны сих гор впадают в реку Амур, быти под владением хинского государства, такожде всем рекам, которые з другие стороны тех гор идут, — тем быти под державою царского величества российского государства».

Советская историография считала упомянутыми в договоре горами Становой хребет, а морем — Охотское море. Однако геологическая граница между Становым хребтом, хребтом Джугджур и Верхоянским хребтом тогда не была известна и «по горам до моря» в китайской историографии трактовалось до моря Лаптевых, тем более, что в договоре неоднократно фигурировало «полуденное», то есть северное направление границы.

Кто прав в споре? Для ответа на этот вопрос надо посмотреть на практику выполнения договора. Во все годы правления Петра I Россия не предприняла ни единой попытки реального освоения Чукотки. Пётр вообще ничего не знал о том, где кончается Чукотка, а потому и послал на разведку экспедицию Беринга. Странное неведение о своих владениях объясняется только одним — Чукотка тогда России не принадлежала и Россия выполняла условия нерчинского мира в не-советской интерпретации. Русские не вели крепостного строительства на побережье Охотского моря и на Камчатке до десятых годов XVIII века, что тоже соответствует выполнению условий нерчинского договора в не-советской интерпретации. Россия уничтожила не только Алабазинский острог в 1689 году, но и Анадырский острог в 1771 году, что тоже можно интерпретировать, как выполнение условий нерчинского договора в не-советской интерпретации. Зимовья по Колыме к началу XVIII века были заброшены, в том же Нижнеколымском осталось всего три двора. Скорее всего, нерчинским договором Россия действительно отдала Китаю значительную часть территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Отдала просто потому, что ни удержать, ни осваивать эту территорию у Русского царства сил не было. А «меховая рухлядь» с этих земель была уже не конкурентоспособна и не выгодна.

Программа Ивана III по колонизации меховых районов Дальнего Севера и Сибири была отброшена русским правительством. Её заменили утопические проекты Петра I.

Читайте также:

Собирание нерусских земель вокруг Москвы: колонизация Западной Сибири и война за Якутию

Русь на грани срыва: кого боялся и с кем воевал последний Рюрикович на российском престоле

Иван Горбатый. Сотворение Третьего Рима. Часть первая

Иван Горбатый. Сотворение Третьего Рима. Часть вторая

Иван Горбатый. Сотворение Третьего Рима. Часть третья

Иван Горбатый. Сотворение Третьего Рима. Часть четвертая