Измученные соперничеством боярские кланы вновь пытаются избавиться от «грозного» царя, на Западе одна другую сменяют династии. Отчего бы и России не поддержать европейскую моду? Интриги, пираты, беглый король и недолгое царствование Анастасии Ивановны, которая достойна была лучшей доли, да не сложилось. На этом наш сериал о негрозном Иване Грозном завершается.

Царица, про которую не ведают потомки

В иные времена сказали бы, что царица эта – олицетворение Евразии.

В её жилах и горячая кровь чингизидов, восточных правителей, покорителей бескрайних степей Монголии и высочайших гор Тибета, жарких пустынь Хорезма и многолюдных городов Китая, кровь язычников-тенгрианцев, буддистов и несториан. В ней текла и холодная, расчётливая кровь Гедиминовичей, полуязыческих, католических и православных правителей раскинувшейся на всю восточную Европу лесостепной и болотистой Литвы и Польши, а также той части Руси, что некогда была киевской.

Ещё по одной ветви царица была наследницей того, кто, отстаивая великое княжество московское, в славных сечах бивал всех: и Гедиминовичей, и чингизидов – святого благоверного князя Дмитрия Донского.

А ещё по одной ветви – праправнучкой Софьи Палеолог и Ивана Третьего, то есть царевной русской и византийской принцессой.

О таких женщинах на Западе снимают фильмы и сериалы, пишут книги и рисуют картины. У нас – нет. Забвение. Даже имени не помнят. А что? Ведь правила-то она Руссией менее года. Так… Не в счёт…

Но это было удивительное время в истории России! Время, когда в смертельной схватке за московский престол за спиной государя, царя и великого князя, сошлись два могущественных клана: потомки Ольгердовичей, клан Бельских, и потомки Всеволовичей-Рюриковичей, клан Шуйских.

В своей борьбе они смогли поставить под контроль сломленного борьбой с митрополитом Макарием царя Ивана, учинить страшные погромы опричнины, призвать для разорения Москвы татар, казнить знать и чёрный люд, начать бессмысленные войны на западе, и в итоге смогли (каждый!) приблизиться к престолу настолько, что казалось, менее сажени отделяет лидеров кланов от заветной мечты – трона Руссии.

Убийства, яды, наговоры, неправедный суд – всё шло в ход в этой борьбе. Но на решающем этапе, примерно, к середине 70-х годов XVI века обе стороны обессилили настолько, настолько истощили и обескровили друг друга, что близкий вроде трон занять-то и не могли. Тогда на арену борьбы внезапно вышел ещё один клан, который предложил выход из сложной ситуации. Это был род царицы Анастасии.

Анастасия Ивановна, царица всея Руссии, жена царя всея Руссии Симеона Бекбулатовича, в первом браке – царевна астраханская, а в девичестве – боярышня Мстиславская.

Имя Анастасия – несчастливое для русской царицы. О печальной судьбе первой русской царицы Анастасии Захарьиной-Юрьевой, разлучённой со своим любимым мужем Иваном-царём и, вероятно, окончившей дни в узилище, я уже рассказывал.

О страшной кончине последней русской царевны Анастасии Николаевны Романовой, дочери последнего императора России, расстрелянной и добитой большевистскими штыками, написано очень много. Увы! Царица Анастасия Ивановна, жена Симеона-царя – не исключение из печального списка.

Родословная царицы Анастасии

Род Мстиславских, к которому она принадлежала, происходил от правившего в Литве с 1345 по 1377 год великого князя Ольгерда, сына великого литовского князя Гедимина, точнее то ли от седьмого, то ли от восьмого (в источниках путаница) Ольгердова сына Лунгвения (в православии Семёна) и от Евнутия, младшего и любимого сына Гедимина,который до Ольгерда, три года, с 1342 по 1345, сразу вслед за своим папой правил в Литве.

Как произошло, что один род наследовал сразу две линии родства с Гедимином (и по линии Ольгерда, и по линии Евнутия)? Объясняю. Всё дело в кровосмесительном браке поневоле.

Дело было так: Евнутий правил в Литве по отцовской воле. Но, по мнению братьев, правил неправедно и в нарушении норм лествичного права. Братья объявили Евнутию войну и прогнали с престола. Обозлённый на родственников князь литовский бежал в Москву, но тогдашний правитель Московии, Семион Гордый, хоть и был первым браком женат на сестре Евнутия – Айгусте (кстати, в крещении тоже Анастасии), помогать родственнику не хотел. И потому, что был влюблён в Марию Тверскую, и потому, что в грош не ставил свою Анастасию-Айгусту, и потому, что главным делом для него было разрешение конфликта с Новгородом и замирение с Тверью, а не авантюры на западе своих владений. Делать Евнутию в Москве было нечего. Он вернулся домой, повинился перед братьями, точнее перед Ольгердом. Тот ему дал захудалый Заславль. А потому его потомки стали носить фамилию Заславские.

Потомки же Лунгвения получили от Ольгерда Мстиславль (получили не сразу, а после смерти десятого сына Ольгерда Корыгайло и стали называться князьями Мстиславскими. Во втором поколении после Лунгвения в роду Мстиславских не осталось продолжателей по мужской линии, а потому правнук Евнутия, Михаил Иванович Заславский кровосмесительным браком женился на правнучке Лунгвения, Ульянии Ивановне Мстиславской (если я не ошибаюсь со степенью родства, то на троюродной внучатой племяннице), и, кроме того, она же была и праправнучка Дмитрия Донского, внучка Марии Дмитриевны, любимой дочери святого благоверного князя.

На кровосмесительный брак Заславские и Мстиславские пошли, дабы знаменитый род Мстиславских не угас, и по повелению великого князя Александра Литовского. Соответственно были объединены уделы Заславский и Мстиславский. Но при этом счастливые новобрачные по повелению великого князя взяли фамилию жены. Так Заславские стали Мстиславскими.

Так подробно я рассказываю вам, уважаемые читатели, перипетии рода Мстиславских-Заславских, чтобы вы поняли, что несмотря на знатное происхождение от Ольгерда и претензии на равенство с Бельскими, элитные круги Руссии знали, что в лице Мстиславских перед ними не знатные ольгердовичи, а всего лишь евнутьевичи. Которые ниже даже Голицыных и Хованских. А потому равенства Мстиславских с Бельскими и быть не может.

Теперь о недвижимой собственности рода. Мстиславский удел в Литве – не идеальное место. Он находился на самой границе с Руссией, а потому в пограничных воинах и конфликтах постоянно переходил из рук в руки, становился то русским, то литовским, а в 1514 году даже дважды менял подданство. Русские нещадно грабили Мстиславль в ходе боёв.

Всё это привело к тому, что для спасения отчины от полного разорения, потомок Ульянии и Михаила в четвёртом колене Фёдор Михайлович в 1526 году перешёл на службу в Москву, к Василию Третьему. Уважая его великокняжеское родство и предполагая его возможные претензии на трон литовский, Василий Третий в 1529 году женил его на своей племяннице, Анастасии Петровне, дочке казанского царевича Петра Ибрагимовича (Худайкула) и великой княжны московской Евдокии Ивановны, внучке Ивана Третьего и Софьи Палеолог.

Здесь для внимательных читателей и знатоков истории надо сделать примечание, что царевич Пётр (Худайкул) был доверенным лицом Василия Третьего настолько, что тот в 1521 году, во время очередного смоленского похода, назначил его в своё отсутствие наместником московским. Это была очень высокая честь с одной стороны и показатель очень высокого недоверия Василия к своим братьям – с другой!

По смерти Петра Ибрагимовича, в 1537 году, вдова его утешилась в браке с наместником московским Василием Васильевичем Шуйским. Ненадолго. Через год и тот умер. Видимо, хобби было у Анастасии Петровны такое – сводить в гроб наместников московских. Бабка Софья гордилась бы внучкой, коли б дожила!

От первого брака сей царственной «чёрной вдовы» с царевичем казанским Петром появился на свет князь Иван Фёдорович Мстиславский, последний (в течение года) глава земщины и наместник новгородский, который после смерти своей жены, Ирины Александровны Горбатой, дочери Александра Горбатого-Шуйского, наместника казанского и одного из первых жертв опричнины, женился вторично на Анастасии Владимировне Воротынской, дочери героя взятия Казани Владимира Воротынского и Марии Фёдоровны Оболенской в девичестве Телепнёвой, родственницы любовника Елены Глинской.

Дочерью Ивана Фёдоровича и Анастасии Владимировны была будущая царица Анастасия.

Вы представляете, какие тайны она знала? Вы догадываетесь, что ей, любимой внучке, например, бабушка Маша могла по секрету рассказать? А бабушка Настя? Вы понимаете, что она воспитывалась как настоящая принцесса царской крови?

Естественно, выдать такую девушку замуж можно было только за настоящего царевича. Таковой подвернулся, правда, престарелый и вдовый крещёный астраханский царевич Михаил (Муртаза-Али) Кайбалович Звенигородский, внук Ак-Кубека, одного из последних ханов Астрахани, глава боярской думы после отмены опричнины.

Итак, прадедушка – наместник московский и царевич казанский, бабушка – внучка царя, папа – наместник новгородский и глава земщины, мама – из рода любовников царицы, муж – царевич астраханский и глава боярской думы, второе лицо в государстве. Жизнь удалась! Но оказалось, что это – не предел карьеры Насти…

О счастливом и несчастном браке царицы

Увы, первый муж Настасьи Михаил (Муртаза-Али) Кайбалович Звенигородский быстро скончался. Знатен, да стар был. На ложе брачном, видимо, немощен, а потому бездетен был брак. Вдовствовала Анастасия недолго, и вскоре московские свадебные колокола объявили о супружестве Анастасии Мстиславской и Саин Бекбулата, в крещении Симеона (Семёна) Бекбулатовича, царевича астраханского, а на тот момент ещё и хана ханства Касимовского, что от Руссии зависимо во всём было. Так второй муж Насти тоже был из рода астраханских правителей. Видно, элита тогдашняя и клан отеческий определили, что Насте надобно именно астраханских царевичей привечать. Других, надо думать, для неё и не искали.

Второй брак поднял Настасью ещё выше (хоть казалось, что выше некуда)! Отец Симеона, Бекбулат приходился мужем Алтынчач Темрюковне, дочери Темрюка Айдарова, кабардинского князя, сестре самой царицы Марии Темрюковны, на коей с 1561 года женат был вторым браком Иван-царь. Близкой роднёй царствующему монарху стала Настя!

Но она о знатности в первые годы брака, наверное, не думала. Полагаю, что Семён для Насти был хорошим мужем, и, видимо, она его крепко любила. По крайней мере, плоды любви появлялись регулярно. В браке у них было шесть детей: три сына— Федор, Дмитрий, Иоанн и три дочери – Евдокия, Мария и младшая Анастасия (мамина тёзка и, наверное, любимица). Домашние хлопоты, беременности, роды, послеродовое восстановление и, возможно, кормление (не уверен, что кормилицам доверяла) не позволяли Настасье внимательно следить за зигзагами московской придворной жизни. Она была от этого далека. А зря. Ибо ей, по воле клана Мстиславских, уготована была судьба родоначальницы новой царской династии.

Заговор за спиной государя, царя и великого князя

Здесь самое время рассказать о том, что не только литовская диаспора, оказавшаяся при дворе московского правителя, чаяла за спиной государя взять в руки бразды царствования и великого княжения (заезжие литовцы, как я уже рассказывал, надеялись на приход к власти Гедиминовичей-Бельских). Примерно те же мысли и тогда же созрели в головах представителей ногайской и кабардинской знати, численность которой в Москве резко возросла в 50-е годы XVI века после присоединения к Руссии Казани, Астрахани, предгорий Кавказа, добровольного признание Ногайской ордой сюзернитета России, а также после упомянутого мною выше брака Ивана-царя и царицы Марии. Ногайцев и кабардинцев при дворе было много и, кстати, ногайцы составляли значимую часть конницы русского царя, что укрепляло уверенность ногайской знати в борьбе за престол.

Брачный союз царя Ивана и Марии не был союзом по любви, а был следствием укрепления военно-политического блока Руссии и Кабарды, стратегическим партнёрством этих государств против Османской империи, Крымского ханства и династии Гиреев. Как только крымцы шли на Москву или иной город Руссии, так во фланг и тыл им били доблестные союзные кабардинцы. Сие сдерживало агрессию Крыма и Порты. Не сильно, но сдерживало. А главное – мешало крымцам грабить земли Бельских, что под Рязанью. Они, видимо, и сосватали подконтрольному Ивану Марию Темрюковну. Понятно, что не совсем пара она русскому царю. Всего лишь княжна мелкого княжества на границе Европы и Азии. Но отказаться подконтрольный и безвольный «грозный» царь не мог.

При этом анализ родственных связей князя кабардинского Темрюка, новоиспечённого тестя царя, рисует очень интересную картину.

Итак, одна его дочь замужем за русским царём. Другая – за царевичем астраханским. Третья, Малхаруб Темрюковна замужем за Тинехматом, ногайским бием. Отмечу, что родственником Тинехмата был ногаец, сибирский хан Едигер из рода Тайбуги, тот самый, который принёс присягу Московии в 1555 году. Напоминаю, что присягу у него приняли в тот момент наместники московские Иван Михайлович Шуйский-Плетень и Фёдор Иванович Скопин-Шуйский. Не сам Иван Четвёртый. Потому как, видно, под арестом в то время был.

Какую картину мы видим? А видим мы, что к началу шестидесятых годов XVI века семья Темрюка Айдарова Кабардинского и Тинехмата Ногайского контролировала через брачные связи (а это на Востоке ой как много значит!) Руссию, а также особо – бывшее Астраханское ханство, Ногайскую Орду, Сибирское ханство и Кабарду. То есть почти всю бывшую Золотую Орду. Что остаётся для полного восстановления Орды? Первое – присоединить к семейно-клановому союзу Казань (формально вроде подчинённую царю московскому, но на деле там хозяйничают Шуйские, точнее – Горбатые-Шуйские).

Для «присоединения» Казани к владениям семейного клана Айдара-Темрюка надо было сместить с должности действующих наместников Казани. Эта задача быстро была решена, ибо сын Темрюка Айдарова, Михаил Темрюкович, женат на дочери боярина Василия Михайловича Захарьина-Юрьева и княжны Анастасии Дмитриевны Бельской. Может, Михаил Темрюкович и подсказал своему тестю мысль об опричнине, хотя, может быть, тесть и сам мог додуматься. Не знаю. Но волшебным образом именно Василию Михайловичу приходит в голову идея опричнины. Именно он предлагает царю ввести опричный корпус, казнить «изменников», а во главе Земщины поставить Бельских. Первыми изменниками, естественно (!), стали казанские наместники Горбатовы-Шуйские. «Дорога на Казань» для наследников Айдара и Тинехмата была открыта! Но тут Шуйские дали бой. Я уже об этом рассказывал и повторяться не буду. Вся история опричнины конца 60-х–начала 70-х годов есть история этого боя. Народу поубивали уйму (убили даже царицу Марию!), разорили полстраны, истощили людские ресурсы семейных кланов: и Шуйских, и Бельских. …

Мы также знаем, что в ходе финального акта гражданской войны под названием опричнина, войска под командованием владетеля Углицкой чети царя Ивана (Дмитрия) Ивановича, соправителя своего отца Ивана Васильевича, экономического союзника клана Шуйских, а потому по тем временам – оппонента Ивана Васильевича, заняли почти всю страну, кроме Новгорода и, возможно, Рязани, что Бельскими, Мстиславскими и Иваном Васильевичем контролировались. Но силёнок продолжать войну у Ивана Ивановича, видно, не было.

Битва при Молодях и капитуляция Бельских

У Бельских оставалась слабая надежда, что в борьбе с Иваном Ивановичем им поможет хан Крыма и они, видимо, призвали крымцев ещё раз, в 1572 году, на Русь. Они надеялись, что получивший командование над армией их родственник, воевода Михаил Воротынский, как и Иван Бельский, пропустит крымцев на Москву и даст им возможность уничтожить Ивана Ивановича, но просчитались. Воевода оказался верен своему воинскому, а не клановому долгу. Он заманил, видимо, крымскую орду под Молодями в засаду и крепко потрепал.

Существующее описание битвы при Молодях, скорее всего, позднейший фейк, ибо рассказывает об использовании Воротынским вагенбурга («гуляй-города») в борьбе с крымцами. Из-за стен этого вагенбурга якобы русские и расстреляли большую часть войск хана. На мой взгляд, чепуха! «Золотой век» вагенбургов к тому времени уже ушёл. Их очень удачно использовали в своё время табориты в борьбе с крестоносцами в начале XV века в Чехии, но уже в сороковые годы того же столетия турки научились эффективно бороться с вагенбургами, и использование европейцами этих приспособлений в битвах с османами при Варне в 1444 году и на Косовом поле в 1448 году эффекта не имело. Их прекратили применять. И рассказ о том, что, вдруг, в 1572 году, через сто с лишним лет после Косова поля, кто-то эффективно применил вагенбурги, столь же нелеп, сколько, например, рассказ о применении тачанок во Второй Мировой.

Повторяю – Воротынский разбил войска Крымского хана. Как? Неизвестно. Ясно, что хан отступил, но сам Воротынский после этого каким-то образом оказался в руках Бельских. Возможно, был переговорщиком. Бельскими он, естественно, был обвинён в измене государю (читай – клану) и зверски убит.

После битвы при Молодях, татары дважды (в 1573 и 1574) налетали на рязанские земли Бельских. Возможно, мстили за Молоди, а, возможно, получили деньги уже от Ивана Ивановича или Шуйских для «добивания» Бельских.

И Бельские явно запросили в 1573–1574 году перемирия.

Свержение Ивана-царя как замирение страны

Вот тут-то на арену и выходят примирители-Мстиславские, ранее всегда поддерживавшие своих родственников Бельских. К тому времени они разбогатели на опричнине истали наместниками Новгорода (разорённого, да не убитого!). И предлагают они, видимо, прекратить вражду и казни взаимные родов Шуйских и Бельских, а для того сменить династию, отрешить оба клана от власти, а также ввести временное управление под их, Мстиславских, эгидой, и в очередной раз разделить страну. (Надо сказать, что идея смены династии для прекращения гражданской войны и своё посредничество при смене династии – «фирменной блюдо» Мстиславских. Они предложат его российской элите ещё раз и при попытке решить кризис 1610 года.)

Что далее происходит? Излагаю совершенно традиционную историю (но без дурацких карамзинских интерпретаций). Итак, всем известно, что:

- В 1572 году отменена опричнина, и даже упоминание о ней становится запретным. Логично. Ну, зачем же разрешать поданным говорить о гражданской войне, борьбе сына с отцом и государственном перевороте!

- В 1573 датский принц и ливонский король Магнус женится на Марии Старицкой и становится тем самым одним из наследников московского престола. Союз с датской династией – явление экономически абсолютно обоснованное, ибо датчане – основные наши торговые контрагенты что по Баренцеву и Белому морю, что по Балтике. И это – очевидная подготовка смены династии.

- В том же 1573 году проходит элекционный сейм Речи Посполитой, на котором среди восьми кандидатов на престол Польши выдвинут и Иван Васильевич. Видимо, российские власти попросту хотят «сбагрить» его. За его избрание агитирует, возможно, даже присутствующий на сейме папский легат, посол в Польше и патриарх константинопольский латинский Ребиба Шепьоне. Я не исключаю, что папе обещан переход Руссии в униатство за поддержку. Однако полякам безвластный бывший царь не нужен. И они легко соблазняются турецкими деньгами и выбирают на престол польско-литовского государства союзника османов, французского Генриха Валуа. Тот пробыл королём меньше года (причины объясним ниже) и дал дёру из Полонии.

- На элекционный сейм 1575 года Руссия опять выставила царя Ивана. Опять неудача. Поляки предпочли избрать опять протурецкого кандидата, точнее избрали-то они не короля, а королеву, но та быстренько вышла замуж за турецкого вассала Стефана Батория.

- Тогда в 1575 году Иван Васильевич уже официально отрекается от царствования и становится Иваном Московским, проживающим в Петровском монастыре (очень похоже на место заточения);

- Тогда же венчается на царство Симеон Бекбулатович, родственник рода Мстиславских и потомок ногайских биев, последних правителей Золотой Орды.

Стефан Баторий

Стефан Баторий- 1555 год. Напоминаю, что после взятия Казани и Астрахани сибирский хан Едигер из рода Тайбуги (ногаец) присягает Московии. Присягу у него принимают на тот момент наместники московские Иван Михайлович Шуйский-Плетень и Фёдор Иванович Скопин-Шуйский. Таким образом, реально Едигер верен Шуйским.

- 1562 год. Едигера с престола свергает Кучум из рода Шейбана (чингизид). Дань платить Московии (читай Шуйским) перестаёт. Сие действие практически совпадает с началом усиления позиций Бельских в основной части страны.

- 1571 год. Кучум «вдруг» вспоминает о необходимости уплаты дани. Это удивительным образом совпадает с избиением опричников в Москве и ослаблением Бельских. Очевидно, Кучум переходит под знамёна Ивана Ивановича.

А героиня нашего рассказа Анастасия в 1575 году стала русской царицей. И во главе страны встал практически ордынский хан. Этот переворот многим в мире очень понравился. Но и врагов нашлось немало…

Смена европейских декораций

А пока мы перенесёмся в Европу, где творятся события, которые самым неожиданным образом скажутся потом как на истории нашей страны, так и на судьбе нашей героини, Настасьи-царицы.

Итак, как я уже упоминал выше, в 1574 Генрих Третий Валуа, только-только избранный на престол Речи Посполитой и пробывший всего три месяца королём Польши, тайно и срочно убегает из Речи Посполитой, оставляя трон, замки, казну. Бежит в охваченную гражданской войной Францию в надежде на трон. Будто трон в воюющей и на глазах беднеющей стране приятнее, чем трон в стабильной и небедной Польше. Бежит якобы из любви к Марии Клевской, жене принца Конде. Потом выяснится, что из любви к женщине он не то что бегать, а и пальцем двинуть не желал, ибо вся его страсть была направлена к лицам иного пола. Одним словом, побег Генриха Валуа, по мнению многих историков, вызван его личными переживаниями. Ах, французы! Они так романтичны!

Вы верите в этот бред? Верите в то, что новоизбранный король срочно и тайно бежит из королевства из-за любви? И положение в сопредельных странах здесь не при чём?

Так почему бежал Генрих Третий?

Объясняю. Бежал он, спасая свою жизнь, которая в середине 1574 года и гроша ломанного не стоила. Почему? Потому, что с 1528 г. Франция была союзницей Османской империи. Союзницей не из любви к исламу, а из нелюбви к испанцам, угрожавшим территориальной целостности Франции и даже претендовавшим на её трон. Вместе с турками французы грабили испанскую Италию, испано-австрийскую часть Балкан, а также укрывали в своих портах алжирских каперов, слуг султана, грабивших испанские нао и караки в Сериземноморье. Вся происпанская Европа увещевала французских королей, говорила об аморальности «союза креста и полумесяца» (сие определение придумал не я, оно тогда в Европе бытовало), но тщетно. Тогда происпанская Европа объединилась в Священную Лигу и начала готовить огромную армию и флот для борьбы с султаном. Франция в Лигу не вошла. Французские короли всем союзам предпочли союз с «султанатом женщин» (и это тоже не моя формулировка, так назвали историки период возвышения должности валиде-ханум, первой жены султана, коей приходился на описываемый нами период). Союз с «султанатом женщин»! Что может быть приятнее для истинного француза! Они ж так романтичны! В благодарность за поддержку короля Франции Карла Валуа, султан «вложился» в избирательную кампанию его братца Генриха при выборах на польский престол (тупо скупил голоса шляхты), и (о чудо!) демократия польская сработала! Стал Генрих Валуа французский избранным польским королём! Тут же он подписал море документов, подтверждающих вольности шляхты и приготовился отрабатывать турецкое золото, кое проплатил султан за его избрание.

Однако любовь Франции и Турции померкла в 1571 году, после битвы при Лепанто, когда испано-венецианско-мальтийский флот Священной Лиги под командованием дона Хуана Австрийского разбил наголову флот султана и алжирских пиратов.

Папы потирали руки от удовольствия! Конец! Конец напору турок! И с Францией разобраться можно! Папа римский открыто намекает Валуа, что не будет больше поддерживать их династию и даже (о, Господи!) начинает вести переговоры со злейшими врагами французского престола и еретиками-гугенотами Бурбонами!

Что делать французскому монарху? Только одно! Надо сделать богоугоднейшее дело! Перебить гугенотов! Что может быть богоугоднее! И папе должно понравиться, и от конкурентов в борьбе за престол избавимся! Наступает Варфоломеевская ночь…

Увы, династию Валуа это не спасает. Католической Европе и папству чужды публичные показные зверства короля Карла и коварной Екатерины Медичи. Позиция папы остаётся неизменной. Никакой реальной поддержки Валуа!

Вот тут-то в ужасе от осознания того, что папы с испанцами поддерживать его не хотят, а турки не могут, Генрих Валуа и бежит из Польши, ибо лучше живым занять шаткий французский трон, чем быть убитому на прочном польском!

Но турки оказались богаче, чем предполагали папы и руководители Священной Лиги. Они мобилизовали ресурсы своей огромной империи, остановили наступление испанцев, заключили мир с Венецией, а также нашли серебро и золото для нового польского проекта – женитьбы избранной в 1575 году туповатой пятидесятидвухлетней королевы Польши Анны Ягеллонки и прекрасно образованного выпускника падуанского университета, сорокатрёхлетнего трансильванского князя Стефана Батория, бывшего слуги австрийского императора и венгерского короля, а также вассала турецкого султана. Денег на Батория турки не пожалели! Ой как нужен был туркам в Речи Посполитой Баторий, устраивавший также и австрийцев с венграми!

Но об этом позже. Вернёмся на Русь.

Новые рокировки русской элиты

В 1575 году Мстиславские и Иван Иванович осознали, что избавиться от бывшего царя Ивана им не удастся. Казнить его нельзя, этому, возможно, противится сам Иван Иванович, и Московия делится на два княжества: Великое Тверское, где вокняживают Симеона Бекбулатовича и его супругу Анастасию (теперь она великая княгиня), и Владимирское, где как бы правит бывший Иван Грозный.

Разорённую пожаром и набегом крымцев 1571 года нищую Москву оставляют во Владимирском княжестве. Там собираются все обиженные новым разделом страны остатки битых кланов: и Бельские, и Шуйские. Там, возможно, наездами из Углича бывает Иван Иванович. Там же кучкуются и остатки опричников, авантюристы во главе с бывшим первым подручным главного палача опричнины Малюты Скуратова и его зятем Борисом Годуновым. Они очень хотят вернуть себе полную власть в стране, но надежда у них только на иностранную интервенцию.

Кто интервенцию может начать? Явно не татары крымские, которые все предыдущие годы были злейшими врагами Руссии, а теперь «вдруг» стали друзьями. С 1575 года по 1584 год не было ни единого набега крымцев на Московию. Почему? А потому, что новый крымский хан, Мехмед Гирей Второй более не хочет, видимо, быть вассалом султана. Ему претит принижение реальной роли влияния крымцев при дворе султана. Некогда, при Сулеймане Великолепном, крымская знать была в почёте в Стамбуле. Ещё бы – родня матери султана! Но времена изменились! И теперь к крымцам относятся как к обычным поданным! А проект восстановления Золотой Орды под руководством царевича Симеона и его родственников ногайских мог вполне соответствовать планам крымского хана. Отчего ж не примкнуть к дальней исторической родне? И Мехмед прекращает войну с Руссией. На южных рубежах страны тихо. Ни турки, ни Шуйские с Бельскими не могут воспользоваться услугами хана Крыма в борьбе с Руссией.

При этом беспокойно стало на восточных рубежах. В 1577–1581 годы отмечаются почти ежегодные набеги ногайцев на Руссию. Что происходит? В 1557 году ногайцы добровольно вошли в состав московского государства и вели себя исключительно мирно и союзно. Что изменилось? Почему союзники стали врагами? Посмотрите: в 1551 году ногайцы идут в набег на Рязань, 1577 году – на Мордву, 1578 году – на Венёв, 1580 году – на Мещеру, 1581 году – на Коломну, 1582 году – на Новосиль. В ответ русские войска в 1581 и 1582 года разоряют Сарай-Джук, столицу ногайцев. Вы, уважаемый читатель, поняли в чём дело? Элементарно! Ногайская знать атакует земли Бельских, Шуйских и Ивана Ивановича, ослабляет их с целью вернуть на царство «своего» Симеона и «свою» Анастасию! Бороться с почти родственниками царя и нынешнего Великого князя Тверского войскам Ивана Ивановича ох как тяжело. Им приходится ногайцев бить «больно, но аккуратно» и, разбив ногайцев, московские правители впоследствии сделали так, что представители ногайских родов были не репрессированы, а обласканы (это – Юсуповы и Урусовы). Но даже воюющие ногайцы явно не помощники Шуйским и Бельским в деле восстановления их власти.

Вся надежда некогда всемогущих родов остаётся на Запад.

Вот тут им повезло!

В 1577 году принц Магнус осознаёт, что в новых условиях он русской элите больше не нужен. Напоминаю, что к тому времени Магнус женат на Марии Старицкой и потому является одним из наследников русского трона. У Магнуса под командованием приличная армия. Он захватил всю Ливонию, кроме Риги и Ревеля. Но он, как и Генрих Валуа, понимает, что при изменившемся раскладе сил за его жизнь никто поручиться не сможет. Ибо в Руссии он уже не нужен никому! И он выставляет на торги свой титул. Покупатель находится быстро. В 1578 году Стефан Баторий явно на турецкие деньги покупает права на Ливонское королевство и соответственно шаткие права на русский трон. А в 1579 и Польша, и её враг Швеция одновременно начинают войну с Россией. Совпадение интересов врагов случайно? Нет, не случайно.

Швеция очень сильно напугана самой возможностью появления датской династии на своих восточных рубежах! Оказаться в тисках между Руссией и Данией?! Нет, спасибо! И шведы атакуют русские рубежи. Армия у них слабовата, но они надеются на помощь поляков и турок вне Руссии и Шуйских (своих давних торговых партнёров ещё со времён наместничества Шуйских в Новгороде) внутри страны. Расчёт оказался верен. Кстати, потом шведы «на бис» повторят ту же операцию с теми же Шуйскими в годы «смуты» начала XVII века.

В 1582 и 1583 годах, несмотря на военные победы (в 1581 русские – читай: войска Симеона Бекбулатовича и Ивана Ивановича – разбивают поляков под Настасьино и Шкловым, отбивают все нападения шведов на Орешек, Карелу и Нарву, а в 1582 году разбивают шведов под Лялицами и деблокируют осаждённый поляками Псков), Иван Васильевич подписывает Ям-Запольское и Полюстровское соглашения, фактически признавая поражение. Почему?

А потому, что в 1581 году явно смещают с царствования Ивана Ивановича. По официальной истории его убивает посохом Иван Васильевич. Глупо. Явно сказка. Просто вдруг одновременно со «смертью» Ивана Ивановича, в 1582 году в Угличе появляется царевич Дмитрий, якобы младенец. С тем же именем, что и первенец Ивана Васильевича. С тем же крестильным именем. Ну, я уже писал про эту санта-барбару и белиберду, явно состряпанную позднейшими правителями страны. Причём состряпанную топорно и наспех. На мой взгляд, Иван Иванович вынужден по каким-то причинам уехать в Углич и сдать отцу власть.

В том же 1582 году союзники Бельских и Романовых Строгановы уничтожают последнего, сибирского сторонника Ивана Ивановича, спонсируют поход Ермака. Кучума, хана сибирского, убивают. Ермака тоже. Никакой официальной поддержки Ермаку не оказано. Его казаки просят прощения у царя. Всё в духе вендетты. Царь прощает. При этом наследникам Кучума жалуют Касимовское ханство и безумное количество денег, фактически покупая их. Лишь бы молчали.

В 1584 году смерть настигает и Ивана Васильевича. На престол восходит его слабоумный сын Фёдор Иванович. В регентский совет при новом царе входят: Богдан Бельский, Иван Шуйский, Иван Мстиславский, Никита Романов и Борис Годунов. После прочтения имён членов регентского совета, вам надо объяснять, кто отстранил от власти Ивана Ивановича и убил Ивана Васильевича? Мне – не надо.

В том же году турецкий султан смещает с трона крымского хана Мехмеда Второго. А в 1585 году происходит лишение титулов Симеона Бекбулатовича. Очевидно, что Шуйские и Бельские ввели в Тверь свою армию. Царствование Симеона и Настасьи закончилось. О нём надо всем забыть.

В 1586 году смерть приходит и к Стефану Баторию. Он явно не справился со своей задачей, не занял Руссию. Зачем он после этого султану нужен?

В 1589 году во Франции к власти приходит династия Бурбонов. Валуа пресеклись. Римские папы слов на ветер не бросают. Да и Париж стоит мессы!

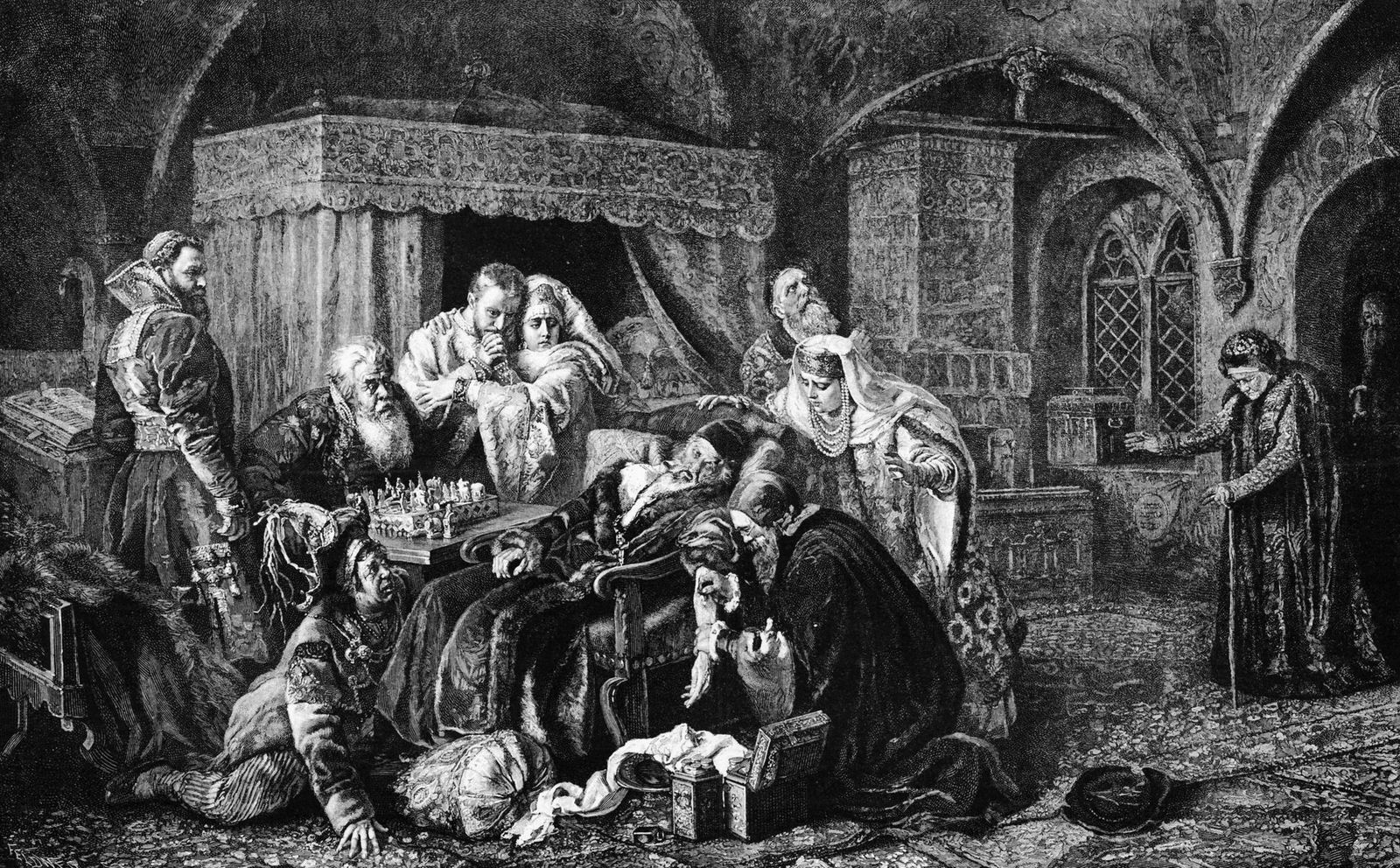

Использована репродукция картины К. Маковского «Смерть Ивана Грозного».