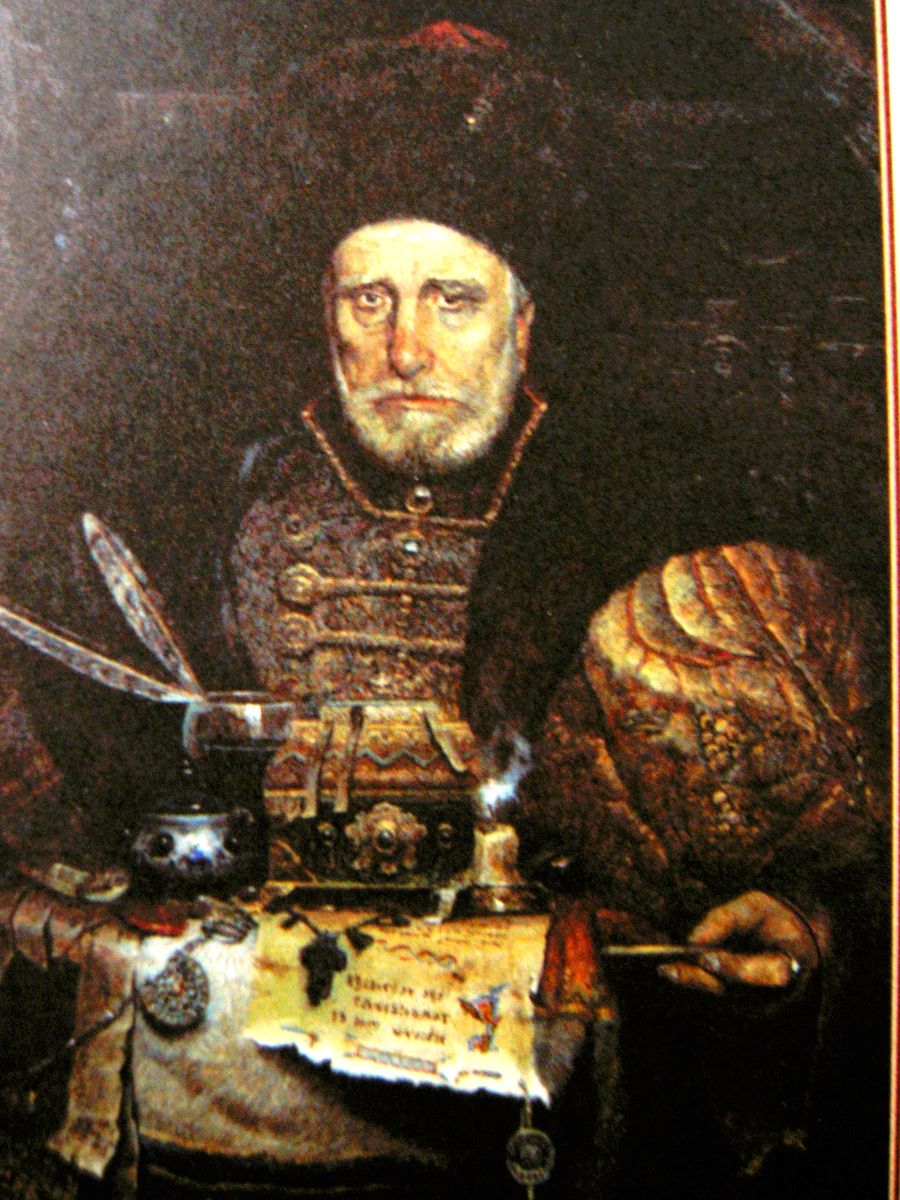

Царь был молод и горяч, Макарий — опытен и расчетлив. Чей ход следующий? Кто рассчитывал на победу в этой партии, убирая с доски легкие и тяжелые фигуры противника? Кто грозил, а кто — вынужден был смиряться? О новом повороте в жизни Ивана IV — в новом эссе Дмитрия Левчика.

Богомолье или побег?

В 1552 году, после Стоглавого собора, царь Иван способствует назначениям новых игуменов в ключевые русские монастыри. Феодорит Кольский становится игуменом в суздальском Спасо-Ефимьевском монастыре, а Артемий в Троице-Сергиевой Лавре. Возможно, эти священнослужители должны были стать во главе движения за очищение, реформирование Русской Православной Церкви. Возможно. Но этого не случилось. Потому что начали происходить странные и загадочные события.

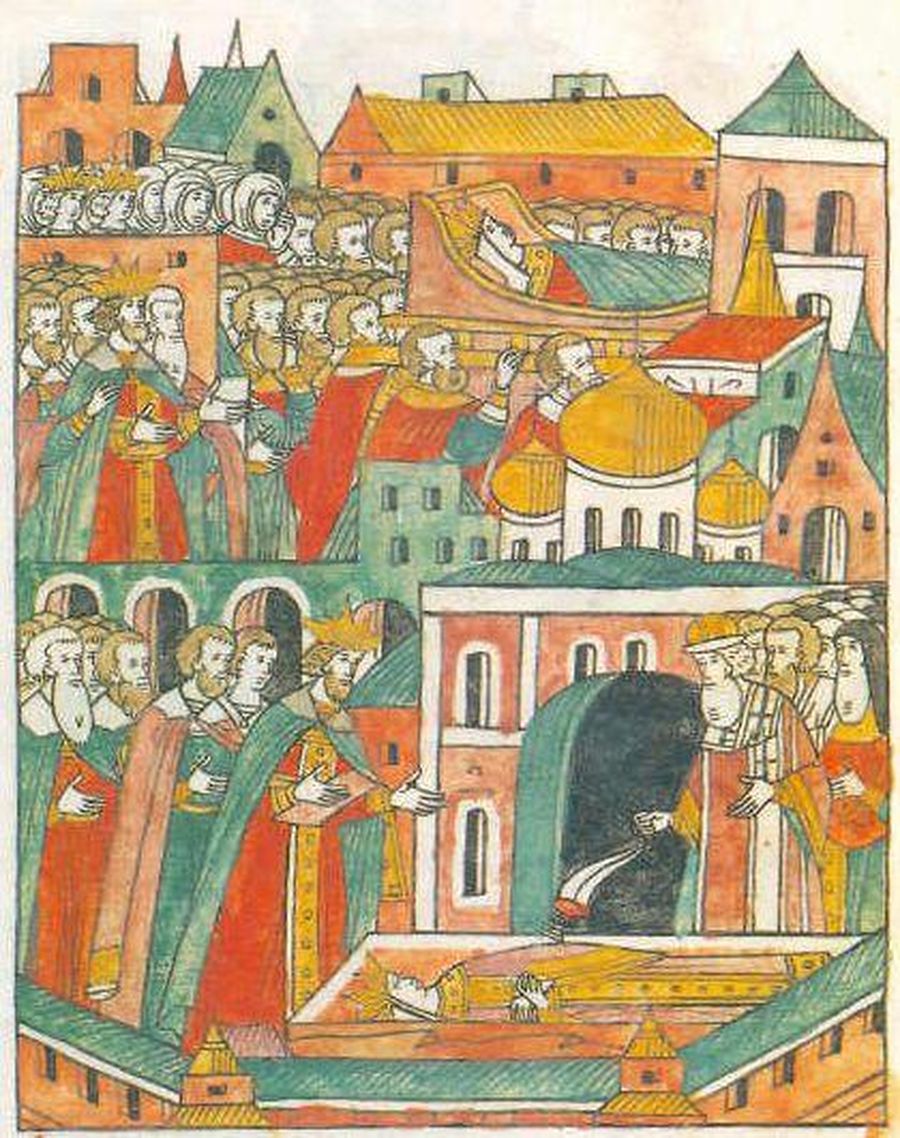

В том же 1552 году, царь заболел (а, может, был отравлен). Так заболел, что в марте 1553 года велел приближённым присягать своему сыну Дмитрию. Кто-то из бояр маленькому царевичу присягнул, а кто-то не захотел. А захотели присягнуть Андрею Старицкому. Но тоже не присягнули. Так что формально на Руси, вроде, появился Дмитрий как соправитель Ивана. Далее следуют две версии событий. По первой версии царь как вскочит, как закричит: «Изменники!» Это он притворялся больным, проверял бояр на степень лояльности. Так в кино у Эйзенштейна. Кажется, сценарий опирался на карамзинскую версию происходившего. Вы верите в это? Я — нет. Этого не могло быть. Не шутили в те годы с присягами и клятвами. Клятвопреступление и ложная клятва — смертные грехи. И, если кто-то кому-то присягал и крест целовал, то по-настоящему.

Ну, чтобы не быть смешными в глазах читателей, современные историки изложили и вторую версию. Согласно этой версии, царь действительно заболел и действительно выздоровел. Для этого стоило ему только съездить на богомолье в Ферапонтов монастырь. Вот здесь-то и начинаются загадки. В мае паломничество царя началось. По пути в монастырь, в июне, от кортежа царя отстала царица. Не могла она ехать, заболела. Видно, слишком быстро ехал царь, — и оставил горячо любимую царицу поболеть в Кирилло-Белозерском монастыре (кстати, опоре нестяжателей и самой крупной крепости на севере России) в одиночестве. Царь один поехал на богомолье. Не странно? Странно. И очень напоминает картину бегства царя и специальную отдачу на сохранение царицы в самую мощную крепость с самыми верными династии (ещё со времён Василия Второго, когда освободили в том монастыре слепого царя от клятвы его врагам) монахами. От кого бежит царь? От кого прячет царицу?

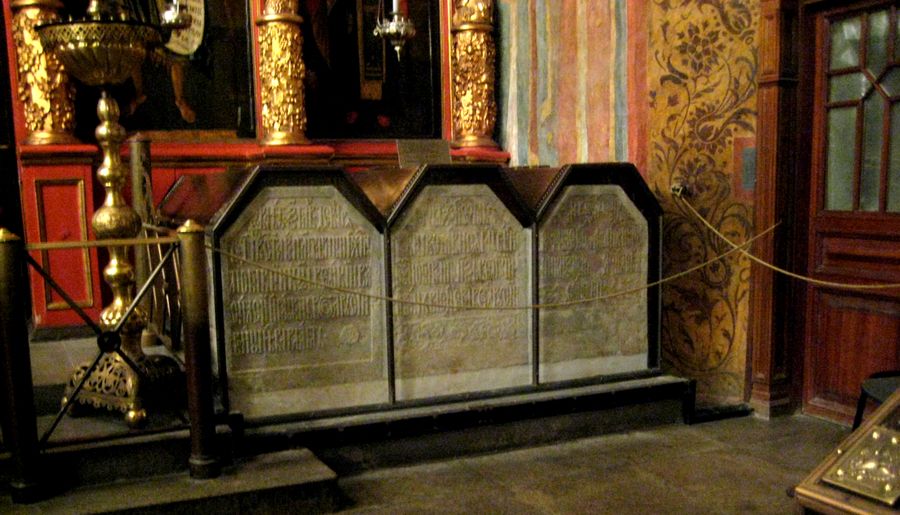

Далее — в июле или июне случайно утонул у царя сын Дмитрий. Может, и не утонул, а заболел и умер. Может быть, утонул на пути в Кирилло-Белозерский монастырь, а может — обратно. Источники путаются и не ведают сего. Минимум три места гибели называют и минимум две причины. Очень странно. Ещё страннее обстоит дело с телом покойного царевича. Часть источников говорит, что тело не нашли, а другая (и вслед за ней большинство историков), что тело нашли и похоронили несчастного царевича в Архангельском соборе в ногах его деда, Василия Третьего. Складывается впечатление, что темнят что-то источники. Нет у них достоверной информации о судьбе царевича. Потому полагаю, что царевича тоже прятали. От кого?

А был ли мальчик?

А о царевиче Дмитрии имеет смысл поговорить особо, ибо ему присягнули, и он стал фактически царём, соправителем Ивана. Напоминаю, что крестильное имя царевича Дмитрия — Уяр. Такое же имя будет и у сына Ивана Грозного и Марии Нагой. Княжеские имена царевичей тоже совпадут. И закончат оба Дмитрия жизнь нелепой смертью. И тот, и другой по недогляду нянек погибнут. Удивительно! Кстати один из Дмитриев погиб в Угличе. Там же погиб примерно в те же годы и Василий, сын Юрия Васильевича, племянник Ивана Грозного. Углич — гиблое место для царевичей! Удивительно! Два царевича с одинаковыми именами! Оба гибнут. И ещё два царевича гибнут в Угличе. Санта-Барбара! Индийское кино! За пределами разумного! Не проще ли предположить, что царевич Дмитрий, сын Грозного и Анастасии Романовой, которому присягнули бояре, был отправлен под охраной верных бояр в Углич и там царствовал до 1591 года, когда и был убит, — и не в восьмилетнем возрасте, а в тридцатидевятилетнем? И Мария Нагая, скорее всего, была не его мать, а жена. А следственное дело о смерти царевича, скорее всего, было о смерти царевича Василия, а не Дмитрия. Такая версия в сто раз логичнее традиционной!

Так кто же тогда похоронен в Архангельском в ногах Василия Третьего? Как кто? Мы же знаем, что было до 1547 года на Руси два царевича: Тит и Смарагд. Один умер. Логично, что его похоронили. Ещё логичнее, что в ногах отца. Так что там не внук Дмитрий лежит. А сын. Или Тит, или Смарагд.

Царь без слуг, как без рук

И чтобы сию Санта-Барбару завершить, скажу, что пока царь был на богомолье, митрополит Макарий арестовал богохульника Матвея Башкина (приближённого царя) и посадил его под стражу. С каких пор митрополиты арестовывают слуг царя — неясно. Под стражей Башкина охраняли двое чернецов. С каких пор чернецы имеют право носить оружие — неясно. Прям гвардейцы кардинала! Потом Матвей Башкин раскаялся и раскололся, назвал своих еретиков-сообщников. Ими оказались (что не удивило меня) недавние назначенцы царя, новые игумены. Их и осудили на церковном соборе 1553 года. Когда успел то болевший, то находившийся на богомолье царь отдать указ о созыве собора — неясно. Заодно на том же соборе осудили и тогдашнего министра иностранных дел, дьяка посольского приказа Висковатого, ключевую политическую фигуру, ведшую по заданию царя переговоры о присылке на Русь протестантских библий, и о приезде саксонских богословов. Так из царского окружения убирают основные фигуры. И царь, присутствующий на соборе, это терпит! И молчит как рыба. Молчит, глядя как расправляются над верными его слугами! Полагаю, что он знает, что собор нелегитимен. Но в тот момент он находится под контролем вооружённых «чернецов».

От них он, видно, и бежал на север. Да не убежал.

Кто арестовал царя? Очевидно, митрополит Макарий, проведший в 1553 контрреформаторский собор и установивший на время свою диктатуру. А чтобы народ не волновался о местонахождении арестованного царя, народу объявили, что царь уехал в действующую армию. В казанский поход.

Резюмирую. В 1553 году митрополит Макарий совершил государственный переворот. Испуганный царь срочно прячет царицу в хорошо укреплённом монастыре, наследника с верными слугами в другом монастыре. Пытается бежать, но не может… Его доставляют в Москву, где и проводят расправу над его сторонниками под видом собора.

При этом мы с вами также знаем, что Макарий обязан своим возвышением Шуйским и должок сей вернуть обязан.

Тайна пыточной башни

На некоторых планах Московского Кремля есть башня, называемая пыточной. Построена она якобы во времена Ивана Грозного напротив Константино-Еленинской башни, аккурат по другую сторону моста. Потом разобрана. Раскопок на том месте не было. Некоторые историки считают, что её и не было, что для пыток использовали собственно Константино-Еленинскую башню. Другие — что Беклемишевскую башню.

Вообще какое-то странное место Васильевский спуск! И «исчезнувшая» пыточная башня, и Лобное место, которое то ли использовалось для казней, то ли нет. Первые достоверные сведения о казнях на лобном месте — при Софье. До этого — из области догадок. Но и обратного (что не казнили) не доказано. И тоже «гуляет» Лобное место по всей площади: то западнее его разместят, то восточнее.

Лобное место… Пыточная (пыточные) башня (башни)…Одного не хватает — тюрьмы. Этакого тауэра-бастилии московской…

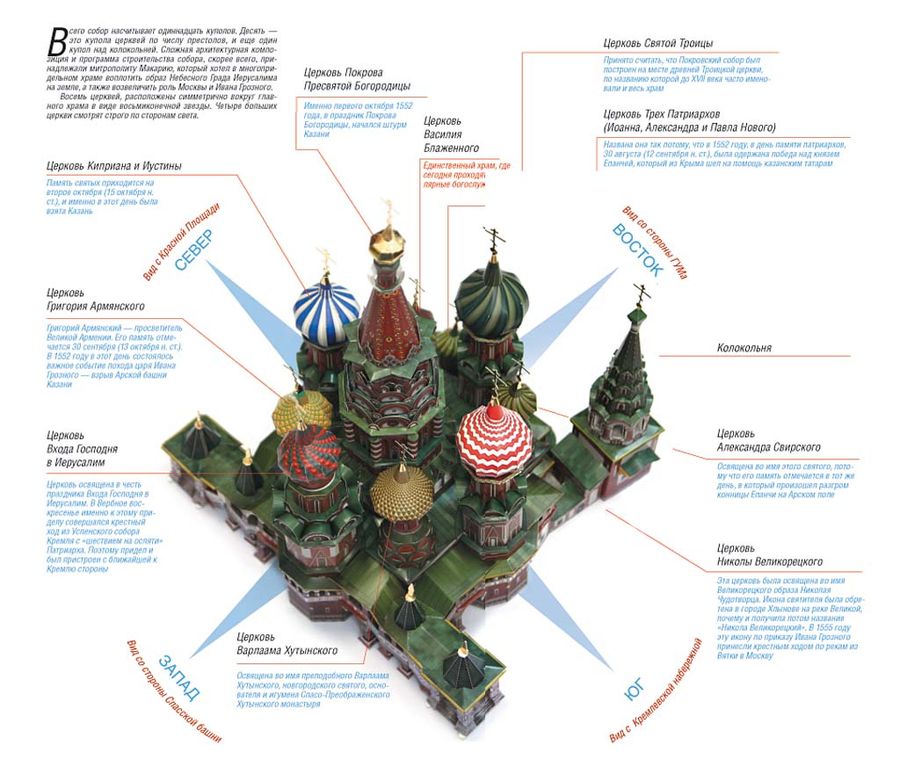

А, впрочем, почему нет? Известно, что Собор Василия Блаженного до 1595 года использовался в том числе как хранилище казны, то есть очевидно был почти секретным (там были тайные ходы), хорошо охраняемым и малопосещаемым объектом. До конца XVI века богослужения там были только летом и, явно, не для всех. Собор строился с 1555 год до примерно 1559 года. Однако был освящён только в 1561 году.

Что происходило с собором и в соборе с 1559 по 1561 годы? Отделочные работы? Но росписей в нём не обнаружено.И вообще не было в XVI веке в соборе ни гульбищ, ни крылец, ни куполов. Колокольни и придела Василия Блаженного тоже не было. Представьте без всего этого собор. Представили? И пыточную башню менее, чем в 20 метрах. И Лобное место под боком…

Как же использовался в то время собор, если он тогда явно не использовался как церковь? И уж если собор не использовался как собор, то при той технологии строительства, по которой он построен, он должен был быть или недостроенным бастионом, или замком-тюрьмой. Но в любом случае это было или светское здание, или здание двойного назначение. Скорее всего — тюрьма-собор. И его помещения — маленькие, как камеры. И клеть толстенная, в которую вход в 16 веке был только сверху, да и тот — тайный. Кстати, в те времена ещё и коридоры в тюрьмах делали узкими, чтобы обмануть охранника было сложно. По периметру собора идёт как раз такой коридор. Коридор ныне закрыт. Но до 1980 года был открыт. Только один человек может пройти по нему. Добротный такой средневековый тюремный коридор. Сам по нему ходил в 1978-м.

Потому и столь оригинально выглядит собор после перестройки.

«Что же ты, собака, гордо хвалишься?..»

А ещё есть замечательный документ эпохи Ивана Грозного — переписка царя с изменником Андреем Курбским, бывшим некогда (как уверяет нас большинство историков) его другом и (как уверяют те же историки) довольно эффективным членом избранной рады и неплохим полководцем. Потом якобы царь осерчал на своего слугу верного, захотел его безвинно на кол посадить, ну и тот дал дёру в Литву, прихватив с собой списки нашей агентуры, всех шпионов, что были «прикормлены» русскими и доносили о характере передвижений, вооружения и планов ливонцев и литовцев. В Литве Курбский пришёлся ко двору, информация его разоблачительная о шпионах тоже была кстати. Шпионов русских схватили, пытали и казнили (что содействовало поражениям русской армии), а Курбскому дали придворный титул, определили в кормление пару городков, и он стал публично в своих письмах поносить бывшего своего патрона, Ивана Грозного, обвинять его в коррупции, жестокости и недальновидном политическом поведении. Грозный ему отвечал.

Переписку ту взахлёб читали при европейских дворах. В ней, кстати, впервые был упомянут термин «избранная рада» и придуманы все те «реформы», что она якобы совершила. То, что это чепуха на постном масле, ясно любому, кто сравнит правления Глинской, Василия Третьего и избранной рады. Всё, что приписывается раде — начало отмены кормлений, создание приказов, введение губных судов, — начато либо Василием, либо Еленой. А введение стрелецкого войска — всего лишь техническая модернизация армии, замена устаревших пищалей на современные мушкеты и, соответственно, пищальщиков на стрельцов. Это такая же «реформа», как замена трёхлинеек на ППШ.

В принципе, большую часть переписки Грозного с Курбским может сейчас прочитать любой. И любой без труда увидит, что письма Ивана если написаны не под диктовку Бельских, то явно под их присмотром. Бельские выглядят в письмах царя агнцами, в то время как Шуйские — козлищами. Напоминаю, что эти два клана в ту пору вели смертельную борьбу. Курбский, человек Шуйских, с младых лет приставленный шпионить за царём (а вовсе не дружить с ним), естественно, тоже выглядит в письмах царя полной дрянью.

Горькие обиды Ивана Васильевича

Напоминаю и то, что с 1553 года, судя по всему, Иван находится под стражей. Митрополит Макарий, опасаясь реформационных идей царя, провозглашённых на Стоглавом соборе, совершил государственный переворот, арестовал царя и царицу. Репрессиям подверглись и родственники царицы. Данила Романов уже в 1554 г. был отстранен от руководства Большим дворцом. Василий Юрьев-Захарьин утратил чин Тверского дворецкого. Их родственник Иван Головин был изгнан из Казенного приказа. Сторонник Захарьиных Фуников потерял пост печатника и подвергся опале. Возможно, лишь царевичу Дмитрию с отрядом верных слуг удалось скрыться.

На первых порах Макарий действовал в союзе с обоими враждующими кланами и даже старался примирить стороны. Именно этому временному примирению мы обязаны первой якобы административной реформой Ивана Грозного — разделением страны на трети. Трети удивительно совпадают с зонами влияния триумвирата Макарий-Бельские-Шуйские. Новгородская треть совпадала с зоной интересов архиепископа Новгородского (ещё совсем недавно — самого Макария). Так он фактически восстановил Новгородское государство в составе Московии. Владимирская треть совпадала с зоной влияния суздальских князей Шуйских. Рязанская треть совпадала с зоной влияния великих рязанских князей, то есть Бельских, так как Иван Бельский — сын Анны Рязанской.

Но потом единство триумвиров распалось. Опять-таки виноват земельный вопрос. После взятия Казани страна была разделена уже на чети (четверти). При разделе на чети Казанская четь (углицкая) досталась опять-таки Шуйским, царям казанским, ибо Шуйские по линии Василия Васильевича Шуйского-Немого суть цари казанские, так как последний женат на Анастасии, царевне казанской. И, естественно, один из клана Шуйских, Горбатый-Шуйский, был назначен первым наместником в Казани.

Бельские обиделись и, видимо, начали военные действия. Не сразу: не ранее 1558 года. В ответ Макарий и Шуйские ужесточили условия содержания царя и разлучили его с царицей. Почему я так решил? Да очень просто! Иван жил с Анастасией активной и регулярной семейной половой жизнью. Естественно, они не предохранялись. Результат — почти ежегодная беременность царицы. 1549, 1551, 1552, 1554, 1556, 1557. А потом всё — как отрезало! Вероятно, посадили Макарий и Шуйские царицу, родственницу Бельских, в тюрьму. И только косвенно, из упомянутой переписки с Курбским мы можем узнать о той трагедии царя: «Вы, которые не только не захотели повиноваться мне и слушаться меня, но сами мною владели, захватили мою власть и правили, как хотели, а меня устранили от власти: на словах я был государь, а на деле ничем не владел. Сколько напастей я от вас перенес, сколько оскорблений, сколько обид и упреков? И за что? В чем моя пред вами первая вина? Кого чем оскорбил? А и с женою вы меня про что разлучили? Только бы у меня не отняли юницы моея» (второе послание Курбскому). Как! Как наши историки не видят в упор этот дошедший до нас стон, плач, крик души влюблённого и несчастного «грозного» царя!

Я теперь (как и вы, полагаю) догадываюсь, даже куда заточили «юницу» Иоанову. Если приглядеться повнимательнее, то царская башня Кремля смотрит вовсе не на храм Входа Господнего в Иерусалим Собора Василия Блаженного. Она расположена чуть севернее. И смотрит на храм Киприана и Устиньи. Устинья — покровительница небесная Анастасии. Видимо, сидела там, в тюрьме-псевдохраме несчастная «юница». И всё, что оставалось бедному царю, это — смотреть из царской башни на место её заточения. Где и провела, видимо, царица последние два года своей жизни (1559-1560). Пока не уморили её тюремщики.

***

…Игумену Коряжемского монастыря Симону какой уж раз снился странный сон. Будто был он опять в Москве, опять на соборе, что проходил в Успенском. Опять так же, как тогда, горят многочисленные свечи, освещая ярко и алтарь, и строгие лики святых, и всю церковь от приделов до самого купола, и всё та же звенящая тишина в храме… Но только вокруг никого нет. Пусто в соборе. А стоит лишь один он, Симон рядом с колонной, что к царскому месту ближняя, да сам царь рядом с вратами алтарными. И говорит царь уже только одному Симону опять всё про то же: про то, что надо очищать церковь от скверны, от глумотворцев, от рукоблудцев и мужеложцев, от пьяниц и чернецов, чтущих рафли и аристотелевы врата заместо писания святого. Только говорит странно. Не открывая уст говорит. Понял Симон — сердцем говорит царь. Как все святые. Сердцем. Но вот всё тише становится речь царя, и всё слабее голос, и уже не слышен тот замечательный звенящий юношеский задорный бас, что гремел тогда, на соборе под сводами, клеймя нерадивых иерархов. И вот уже смолкло всё. И исчез царь. И остался Симон один…

Проснувшийся в холодном поту игумен сотворил двоеперстием знамение. Не к добру сей вещий сон! Видно, господь допустил страшное — одолели царя враги церкви и рода людского, бесы, спрятавшиеся под ликом иерархов. Видно, нет больше Ивана-царя, видно в узилище он и мученический венец ждёт его… Что же делать? Ведь они даже доброй памяти о нём не оставят! Оболгут! Припишут в летописях чернецы злокозненные царю или злодейства неслыханные, или какие грехи страшные! Ложь православным расскажут! Нет! Надо, надо правду сказать о царе! И Симон, быстро встал с убогого ложа, облачился и, взяв лучину, пошёл в храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Там, рядом с аналоем лежали монастырские святцы. Сотворив кратко молитву, Симон достал припасённое перо и сделанные им самим желудёвые чернила с сажей и крошками железа, открыл последнюю страницу. И там, на чистом месте, после записи о поминовении священномученика Тимофея, епископа Прусского, что римскими язычниками умучен был во славу Христову, вывел своим ровным почерком необходимость поминовения «в тот же день от бесов гонителей великомученика царя Иоанна»…

Содеяв сие, Симон коленопреклоненно молил Богородицу простить ему грех великий, что без соборного решения, своей волей вписал в монастырские святцы как святого великомученика царя Ивана. Искренне говорил он Матери Божьей, что никак нельзя ему сделать иначе, что это вовсе не гордыня, что он — последний и единственный уверовавший в царя святого. Потом Симон прошёл к келиям послушников, разбудил любимого своего ученика, инока Христофора, и сообщил ему, что собрался уходить, что видение открылось ему, что зовёт его Богородица.Но перед уходом он требует, чтобы Христофор хранил пуще глаза монастырские святцы. И переписывал бы слово в слово всё, что было в них, если святцы обветшают. На следующий день Симон ушёл на Сойгу, где основал новую обитель и где в вечном посте пытался отмолить и свой грех, и грехи человеческие.

…И, возможно, та краткая запись, внесённая в святцы Коряжемского монастыря и дошедшая до нас из глубин XVI века — единственная правдивая запись современника о несостоявшимся церковном реформаторе Иване-царе, несчастном, сломленном боярами и церковными князьями человеке, желавшем изменить церковь, да не рассчитавшим сил в своей борьбе, а потому принявшем мученический венец от врагов своих…