Год назад студенты РГГУ начали кампанию против Высшей политической школы имени Ивана Ильина, открытой в их университете философом-евразийцем Александром Дугиным и бизнесменом Константином Малофеевым. Основная претензия к Ильину — его пронацистские высказывания 30-х и 40-х годов. Однако борьба студентов против Дугина и его соратников идет не первый десяток лет. Про политический контекст этого противостояния, его прошлое и возможное будущее рассказывает поэт и активист Кирилл Медведев.

От фашизма к империи и обратно

В 2008 году престижную арт-премию имени Кандинского получил Алексей Беляев-Гинтовт — художник имперского толка, соратник ультраправого философа Александра Дугина. На церемонии одни кричали «Позор!», другие защищали свободу художника на самовыражение и право жюри на выбор. Левые группы, в одну из которых я тогда входил, вышли на протест, развернув плакат «Кандинскому стыдно». Мы скандировали кричалки в духе подрывного утверждения: «Пусть цветут все цветы, деньги, свастики, кресты!», «Искусство вне политики, фашизм вне критики!». Мы называли Гинтовта фашиствующим эстетом, цитировали его фразу «Бездарно выглядит [кавказская] горная дорога, по которой не идут российские танки», говорили, что его организация «Евразийский союз молодежи» предлагает эстетическое и идеологическое оформление имперских амбиций российской власти. Сторонники Беляева-Гинтовта попытались выхватить наш баннер, произошла долгая и нелепая возня на снегу, которая потом в наших кругах получила название «ебля слонов».

На картинах Беляева-Гинтовта — шагающие бритые физкультурники, красные звезды и неопознанные летающие аппараты среди вырастающей до небес тоталитарной архитектуры. Премию он получил за работу «Братья-Сестры», на которой изображены заводские рабочие, слушающие первое за время войны обращение Сталина к народу 3 июля 1941 года. Сталинское обращение «Братья и сестры» маркировало очередной этап отступления от ортодоксально большевистского дискурса к риторике кровного родства, патриотизма, войны за отечество.

Есть мнение, что без этого поворота невозможно было бы противостоять гитлеровскому радикальному национализму. Так или иначе, именно из патриотического дискурса второй половины правления Сталина принято выводить постсоветский сталинистский сантимент c его имперской составляющей. Есть разные мнения среди ученых, был ли империей сам СССР. Империей по всем признакам, в том числе самоназванию, была Россия до 1917 года. Но имперская эстетика того времени — петербургские дворцы, роскошь и золото — у современного россиянина ассоциируется скорее с музейно-экскурсионными ритуалами и никак кровно не задевает.

Мобилизовать на военную кампанию все это может только особенно фанатичных реконструкторов.

Иное дело — пафос и эстетика Великой Отечественной, как называют в России нашу часть Второй мировой. Она коснулась всех без исключения жителей СССР, память о ней жива в семьях. Это память о том, как простые советские люди, рабочие и крестьяне, победили невиданную жестокость и варварство, пришедшие из более развитой цивилизации. Ненависть к фашизму, образы наступающих батальонов справедливости, наказание врага в его логове, красный флаг над Рейхстагом…

Потом Сталин кроил послевоенный мир с западными державами, Хрущев и Брежнев вводили танки в Венгрию, Чехословакию и Афганистан, но советская идеология с ее догматами интернационального братства рабочих, дружбы народов тем не менее заставляла смотреть вперед, на будущий мир без границ и наций. И только ее обвал вытащил старые имперские атрибуты на прилавки в качестве товара. И только через антифашистскую память Великой Отечественной оказалось возможным сделать их чем-то близким и завораживающим для части россиян.

Как и творчество Беляева-Гинтовта, Z-дискурс — это скорее спектр смыслов, предлагающий себя и тем, кто возмущен расширением НАТО, и тем кто, переживает за русскоязычных украинцев, ущемляемых крайне правыми, и тем, кто хотел бы восстановить Россию «в исторических границах», и тем, кто просто любит фильмы про войну.

Операция «Внедрение»

Александр Дугин, духовный наставник Беляева-Гинтовта и создатель «Евразийского союза молодежи», начинал в антисемитской организации «Память», потом адаптировал идеи новых правых, критикующих модерн и призывающих вернуться к традиционным иерархиям путем консервативной революции. Он научился жонглировать самыми разными концептами, оставляя возможность как иронического, так и серьезного восприятия, создал свой поп-философский дискурс, замешанный на антирационализме постмодернистского и домодернистского толка.

На протяжении многих лет Дугин пытался инфильтроваться в структуры образования. В первый раз ему по-настоящему повезло в 2007 году. На соцфаке МГУ произошел студенческий протест. Студенты требовали понижения цен в коммерческой столовой, принадлежавшей сыну декана, выступали против националистической пропаганды и позорно низкого уровня образования на факультете. Они мобилизовали академиков, правозащитников, политическую оппозицию. В итоге главных бунтарей отчислили, а в назидание оставшимся на факультете основали Центр консервативных исследований во главе с Дугиным.

Подобным образом после расстрела коммунаров на Монмартре был возведен собор Сакре-Кер, олицетворяющий торжество реакции над Парижем.

Впрочем, даже в качестве олицетворения реакции Дугин оказался слишком токсичным — в 2014 году после его уволили за слова «Убивать, убивать, убивать [украинцев]. Как профессор я так считаю». Тогда же ушел и ректор Добреньков. Спустя семь лет после восстания студенты победили.

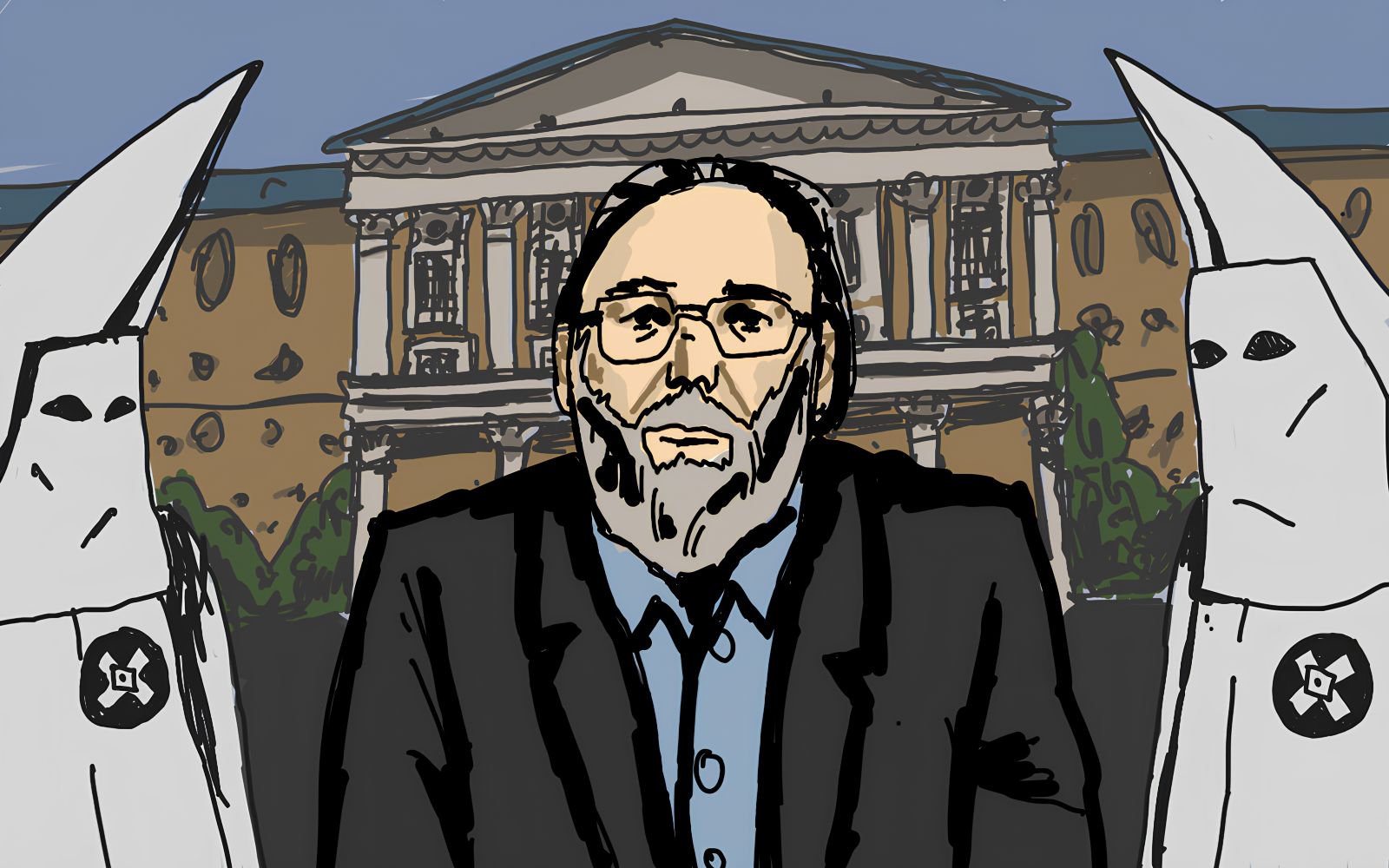

В 2015 году мне довелось участвовать в еще одной нелепой с виду, но ретроспективно важной антидугинской акции. Студенты и выпускники Литинститута вышли на протест против анонсированной лекции Дугина. Мы вырядились в одежды Ку-клукс-клана и встали у входа в институт с лозунгами (опять-таки в стилистике подрывного утверждения): «Верните лекции Дугина!», «Литература — промысел божий». На следующий день философ сказал, что «поступили угрозы его жизни и смерти», и отменил выступление. Более того, как вспоминает участница акции, поэт и журналист Лиза Смирнова,

«в институт перестали приглашать священников и всяких странных „правых философов“ и активистов. Расширились полномочия студсовета, и он стал реально избираемым. Студенты стали влиять на решение о приглашении каких-либо выступающих в институт и получили право совещательного голоса на ученом совете».

В прошлом году Дугин попытался организовать еще один центр — в РГГУ, втором по значимости московском университете. В этот раз исторические обстоятельства для него гораздо благоприятнее. Из-за войны его политическая линия как никогда сблизилась с официальной. В 2022 году бомбой террористов, заложенной под дугинскую машину, была убита дочь философа, разделявшая его взгляды. Это неизбежно придает мученический ореол его одиозному имиджу.

Ильин-гейт

Центр назвали именем Ивана Ильина — философа, высланного из Советской России, ярого антибольшевика, известного своими профашистскими высказываниями на протяжении 30-х и 40-х. Например, «фашизм был прав, поскольку исходил из здорового национально-патриотического чувства». Ильин — любимый философ Путина, президент цитирует его еще с нулевых годов. Историк Илья Будрайтскис считает, что Путина привлекает в Ильине в первую очередь моральная теория государства в его органическом единстве с церковью и обществом. Он упоминает о том, что кандидатская диссертация Татьяны Москальковой, генерала полиции, уполномоченной по правам человека при президенте РФ, посвящена в числе прочего моральному учению Ильина в практике работы правоохранительных органов РФ. «Любое государственное насилие, по Ильину… представляет собой скорее акт любви, борьбы за истинное, доброе содержание человека…», — передает Будрайтскис идеи Ильина в интерпретации интеллектуалов из российских силовых ведомств.

«Поэтому когда, например, человека пытают в отделении полиции или в ФСБ, это делается ради его собственного блага. Это делается для того, чтобы этот человек стал лучше… за торжество истины, за торжество добра. А каждый сотрудник силовых органов является носителем этой истины».

Против Центра выступили левые студенты РГГУ, их поддержали ученые и блогеры. Ректор и Дугин назвали студентов анонимной западной агентурой. В ответ студенты открыли лица, принудили руководство к диалогу, а в итоге устроили маленький филиал несуществующего гражданского общества в отдельно взятом вузе. Идут дебаты студентов, блогеров, ученых об Ильине.

«Ильин — крупный русский философ, его отдельные высказывания „за фашизм“ надо рассматривать в контексте времени и общих переживаний за Россию. Вечно вы, коммунисты, хотите все запретить. Кому он не близок, создайте школу имени Ленина, памятники, которому, кстати, до сих пор стоят по всей стране», — такова в общих чертах позиция сторонников Ильина из дугинского движения.

«Изучайте Ильина сколько хотите, но именем философа, который на протяжении многих лет с симпатией высказывался о фашизме, не должна называться государственная структура в стране, которая победила фашизм и продолжает бороться с ним сегодня», — отвечают левые.

Два сорта патриотизма

Как можно заметить, обе стороны стоят на патриотической платформе, по крайней мере, в декларациях. Проильинцы — сторонники Путина как сильного евразийского лидера. Антиильинцы ссылаются на участников «СВО» с коммунистическими взглядами, выступившими в их поддержку. Впрочем, большая часть провоенной общественности не вмешивается в конфликт, понимая, что его углубление чревато расколом самого фундамента Z-идеологии.

Союз между советскими патриотами и русскими националистами восходит к началу 90-х годов. Тогда у них был общий враг — президент Борис Ельцин, либеральные реформаторы и поддерживавшая их интеллигенция. Расстреляв парламент, Ельцин победил оппозицию, а его преемник Путин постепенно нашел общий язык с большой частью недовольных. Имперцам он пообещал восстановление сильной державы (и сегодня, как может, выполняет свое обещание). Ностальгирующим коммунистам он вернул советский гимн и отодвинул от власти нескольких олигархов.

Гегемония путинизма во многом основана на адаптированном «красно-коричневом» дискурсе, кооптированном во власть и очищенном от протестного потенциала.

На той же почве пророс и Z-дискурс, который проводит идею русской ирреденты, возвращения «исконных» (русских? советских?) земель, через понятную большинству россиян идею борьбу с фашизмом.

В 2008 году помимо имперца Беляева-Гинтовта в шорт-лист премии Кандинского попало еще два кандидата — марксист Дмитрий Гутов и соц-артист Орлов, представляющий либерально-антисоветскую линию. Интернациональное жюри сознательно представило три политических идеологии на выбор.

Что касается западной части жюри, «очень часто в России они выбирают то, что никогда бы не выбрали у себя, — сетовал куратор Андрей Ерофеев, который через год попадет под суд за выставку „Осторожно, религия“. — Россия стараниями наших некоторых идеологов — такой заповедник монстров. Страна соцреализма, сталинской ужасной монументальной архитектуры. Почему бы не поддержать художника, который в русле такой традиции находится?»

Это важное замечание, учитывая, что именно в тот момент перед западным бизнесом открывались перспективы работы в набирающей обороты российской экономике. Эссенциализация России как страны тоталитарных монстров, которую все равно никак не исправишь, — одно из подходящих обоснований для сотрудничества с диктатурой, правда же?

Интересно, что упомянутая Ерофеевым «сталинская ужасная монументальная архитектура» ассоциируется, в первую очередь, с так называемыми московскими высотками — зданием МГУ и жилыми домами для советской элиты, чьи дети в итоге привели к перестройке и концу СССР. Эта архитектура давно стала частью привычного и уютно-ностальгического шарма Москвы, она никем не воспринимается как «ужасная», Беляев-Гинтовт же как раз пытается привнести в нее зловещее тоталитарное измерение.

А что там у либералов?

Вторая часть жюри премии состояла из российских экспертов.

«Начало церемонии задерживается на полтора часа — терпите, это другой перформанс под условным названием «Ждем олигархов“»,

— пишет репортер о церемонии вручения. Мы расценили выбор решение жюри как косвенное символическое высказывание нового российского капитала, выбиравшего в тот момент свое искусство для развлечения и легитимизации. И выбравшего его по принципу «марксистов мы уже пробовали, антисоветчиков тоже, о, имперцы — это что-то новенькое». Мы критиковали супермаркетный подход, уравнивающий политические идеологии как товары на рынке, и говорили, что ультраправому дискурсу не должно быть места в контексте современного искусства, всегда стоявшего на левой и критической платформе.

Этот посыл воспринимался как нетерпимый и исключающий. Ни расправляющему плечи российскому капиталу, ни аполитичной части арт-среды не были близки ангажированные критические установки, выработанные людьми с другими взглядами, в другом обществе, в другом историческом контексте.

«Говорите, он высказывал какие-то идеи, которые можно счесть фашистскими? Но вот художник Гутов высказывает коммунистические идеи. В некоторой степени это близкие вещи. А вообще, я смотрю на картинки, и все», — писал один из арт-критиков, емко выражая распространенное представление тогда среди постсоветской интеллигенции: политика это в принципе борьба вульгарных идей, оправдать которые может только их хорошее художественное воплощение.

Фашизм и коммунизм стоят друг друга, но пусть рынок и свободный выбор расставят все на свои места.

В шорт-листе, символизировавшем скудный спектр буржуазной демократии в полупериферийной стране, роль либерального центра играл классик соц-арта Борис Орлов. 13 лет спустя либералы оказались окончательно вычищены из официальной публичной дискуссии, и в РГГУ вошли в лобовой конфликт старые враги-союзники.

Чем меньше либерализма в легальном публичном поле, тем сильнее обостряются и конфликтуют друг с другом левая и правая память и воображение — таков главный вывод из Ильин-гейта. Ни одно громкое событие последних лет — ни присоединение Крыма, ни пенсионная реформа, ни перевыборы Путина, ни «СВО» — не могли вызвать такого строго идеологического раскола. До сих пор ультраправые консерваторы в России укрепляли свои позиции, действуя по старой схеме — выдавливать «прозападных либералов» и разные меньшинства, приписывая им некую незримую силу и опасное влияние. Либералы выпали из схемы, но машина исключения продолжила работать и в итоге наступила на большой блок национальной памяти. Зачем и кому это оказалось нужно?

Олигархи 90-х были циничны в смысле убеждений и просто пытались кроить заново формирующуюся государственную машинерию под свои нужды.

При Путине государство оказалось уже существующей данностью, которую нельзя изменить, но можно встроиться в нее через личные связи и приспособить для капитализации своих вполне искренних (ультраправых) взглядов. Типичный пример — «православный олигарх» Константин Малофеев, владелец медиа-канала «Царьград», созданного с помощью бывшего режиссера Fox News Джека Хэника. На своем канале Малофеев вел передачу «Империя будущего», пропагандируя «Азбуку русского империалиста». Он сделал состояние в сфере финансов и цифровых услуг, имеет связи среди политического истеблишмента, силовиков, работал с руководством донбасских республик, сейчас поддерживает ультраправое боевое подразделение «Москва», воюющее в Украине. Малофеев написал книгу о том, что Российская империя возникла 4000 лет назад. Книга получила благословение священника Тихона Шевкунова, духовника Путина. Основные амбиции предпринимателя сегодня лежат в сфере образования. Инициированные им студенческие организации действуют как официальные, при поддержке администраций вузов.

Что не так с казенным антифашизмом

Центр в РГГУ — один из новых амбициозных проектов Малофеева. На первом занятии школы он прочитал вводную лекцию «Цивилизационная идентичность России и воспитательная работа в высшей школе». Курс учит, как «распознавать враждебную идеологию, преподаваемую внутри гуманитарных дисциплин». Кроме того, Малофеев выступает за сокращение количества бюджетных студенческих мест в большой части вузов, с тем, чтобы больше молодежи получало специальное профессиональное образование и шло работать. «Только таким образом мы сможем увеличить число ранних браков, без которого нам не добиться роста рождаемости». Он также считает, «что закрытие театров приведет или, по крайней мере, даст возможность вернуть людей в церковь».

Понятно, что Дугин и Малофеев хотели с помощью имени Ильина, любимого президентом, обезопасить свой центр от нападок. Но их амбиции кажутся более глубокими.

Есть спор о том, является ли путинизм проектом неосоветским (то есть проектом наследников КПСС и КГБ) или правой диктатурой, выросшей из демонтажа советских социальных завоеваний, или каким-то рационально постижимым гибридом того и другого. В дугинской оптике это просто досужие разговоры позитивистов, неспособных постичь главное — то суверенное содержание власти, которое только «традиционалистская элита» может постигать и определять в каждый конкретный момент истории. Когда-то Дугин негативно отзывался об Ильине. Сегодня он превозносит его как важнейшего для России философа. В этом нет противоречия, это как бы логика высокого духовного порядка, недоступная материалисту и обывателю.

Когда российский истеблишмент выступает за антифашизм, но прославляет идейных фашистов, в этом нет цельной идеологии, это голая прагматика и оппортунизм.

Дугин предлагает идеологию, которая снимает такие противоречия. Только суверен может определять, кто здесь фашист, а кто нет. Такой суверенностью Дугин не прочь наделить Путина, одновременно сближаясь с ним и восполняя недостаток собственной суверенности — с помощью фигуры Ильина. Фашистская тактика в «антифашистском» государстве? Очень похоже. В своем пределе это еще и тактика террора, произвол и непредсказуемость которого призвана ввести общество в замешательство и паралич.

В ответ на этот произвол левые студенты называют фашистом человека, который на протяжении большой части своей жизни высказывал симпатии к фашизму, одобрял террор против коммунистов и евреев. Не звучит ли это немного догматично для аргумента в политической дискуссии? Оппоненты обвиняют студентов в большевистской нетерпимости. Параллельно Дугин призывает приравнять «крайние версии коммунизма» к экстремистским идеологиям.

Между красными и коричневыми

Уволить Дугина в этот раз практически невозможно. Это означало бы признать победу коммунистической версии памяти и антифашизма, ортодоксальной и догматичной, плохо подходящей для традиционалистско-постмодернистского переформатирования. Кроме того, уволить Дугина — значит признать, что самоорганизованный протест работает. Это еще более страшное признание, учитывая, что власть и ее повестка по-прежнему держится на внушенной беспомощности либо на «самоорганизации», организованной и контролируемой сверху (недавно выяснилось, что телеграм-канал «Студенты за Ильина» оказался медиапроектом того же Малофеева).

Уволить Дугина невозможно, зато можно попытаться расколоть студентов, посулив наиболее лояльной части статус «государственных» антифашистов, безопасных для системы.

Но и это не решило бы главной проблемы — несоответствие амбиций огромной, вечно догоняющей страны и их существующего идеологического наполнения.

За правыми в этом конфликте — идея Ильина и Путина о том, что история России есть вечное возвращение — к органическому единству власти и народа, в борьбе с внешними врагами и их внутренними агентами. На стороне левых — идея прогресса, модернизации и секуляризации, того главного, что нес советской проект благодаря или вопреки всем своим гигантским, невыносимым жертвам. Того главного в нем, что оказалось отвергнуто в начале 90-х, казалось, в пользу либеральной демократии, а как выяснилось, в пользу консервативной диктатуры.

«Какое новое сраженье ни покачнуло б шар земной, я все равно паду на той, на той далекой, на гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной»,

— пел когда-то советский бард, кумир интеллигенции Булат Окуджава. В 1993 году Окуджава был одним из тех, кто поддержал разгром «красно-коричневой» оппозиции, надеясь, что это станет концом истории тоталитаризма и основанием демократии. Поэт успел понять свою ошибку до смерти в 1997. Выстрелы по парламенту не только сломили «красно-коричневых», но и на много лет вымели народ с площадей, подготовив почву для путинской форсированной деполитизации и возросшей на ней новой диктатуры.

В итоге лишними оказались сами либералы. И выяснилось, что их отсутствие чревато возвращением то самой «далекой, гражданской». Путинская власть не может вернуть либералов, потому что смертельно боится их связей с Западом. Она не может полностью опереться на наследие СССР, потому что из советского архива выползают опасные идеологемы вроде «мира и дружбы народов». Она не может отказаться от опоры на советское, потому что в общем советском опыте — ее кровная связь с народом. Путинизм претендует на строительство суверенной экономики и модернизационный рывок, но для этого нужна реабилитация разума и научного знания, а значит, нейтрализация мракобесия в школах, университетах, на телевидении. Для будущей власти в РФ такая нейтрализация однажды станет национальной задачей, вопросом выживания. Но сегодня она обрушила бы Z-дискурс эффективнее любого оружия. Замкнутый круг.

Сколько еще до Победы?