Испытания химического и биологического оружия, опыты в нацистских лагерях смерти, изучение сифилиса, гепатита и других заболеваний сделали XX век самым насыщенным по количеству научных экспериментов над людьми. Зачастую их проводили без согласия испытуемых. Даже после принятия в 1964 году Хельсинской декларации, разрешающей опыты над человеком только после его информированного согласия, неэтичные медицинские исследования продолжились. Сегодня пандемия и вакцинация малоизученными препаратами от ковида вызвали в обществе всплеск недовольства и новый виток обсуждений того, насколько лабильными могут быть рамки дозволенности и допустимо ли нарушать принцип добровольности во время борьбы с тяжелыми заболеваниями.

В лонгриде об истории экспериментов над людьми биолог Ольга Ушакова проследила эволюцию научных изысканий — от вивисекции, посмертных вскрытий и опытов ученых на самих себе до фабрик смерти Второй мировой войны, самых громких психологических экспериментов, новых ограничений при проведении исследований и очередных нарушений этических кодексов.

Изучив множество документальных свидетельств и научных статей, ученая рассказывает, чьи тела втайне препарировал древнеримский врач Гален и сколько ошибок потом нашли в его трудах, как шведский король Густав III поставил первый в мире медицинский эксперимент, напоив заключенных кофе и чаем, с чего началась история вакцинаций, почему наука способствовала преступлениям против человечности и какие опыты обладают нулевой ценностью. А также каким образом в США изучали сифилис и не лечили его у испытуемых, даже когда появилось лекарство, как британская фармацевтическая компания в начале 2000-х тестировала новые вакцины на детях в волгоградской больнице, зачем психологи, исследуя закономерности в мимике, заставляли добровольцев убивать крыс и чем должны руководствоваться современные ученые при проведении новых опытов.

Оглавление

Опыты над человеком: конфликт прогресса и этики

Вивисекция и посмертные вскрытия

Первые эксперименты над людьми: королевский кофе и коровья оспа

Жизненно необходимые, но смертельно опасные: новые опыты и первые этические дилеммы

Накануне и во время Второй мировой: покорение неба и фабрики смерти

Разрешенные и запрещенные эксперименты в наши дни: старые проблемы и новые ограничения

Опыты над человеком: конфликт прогресса и этики

Интерес к теме экспериментов над людьми не ослабевает с начала ХХ века. Про опыты человека над себе подобными снимают документальные и художественные фильмы, пишут статьи и книги разных жанров. Дело здесь явно не только в том, что самопознание завораживающе увлекательно само по себе. Изучение человеческого организма имеет огромное значение. Без знания базовых принципов функционирования нервной системы было бы невозможно развитие целого ряда научных дисциплин — от психологии до физиологии. Иван Петрович Павлов в свое время заложил фундамент физиологии, исследуя собак, и многие выявленные им закономерности оказались свойственными и для людей. Но мы существенно отличаемся от других биологических видов, даже от очень близких к нам человекообразных обезьян.

Если согласиться с приписываемым иногда Фоме Аквинскому афоризмом, что «знание — настолько ценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника», то можно решить, что эксперименты над человеком — непременное условие для развития науки и новейших технологий. ХХ век, однако, показал, какой может быть цена этого прогресса. Опыты над людьми, которые проводились в нацистской Германии, потрясли мир своей запредельной жестокостью. После Нюрнбергского процесса был разработан и принят Нюрнбергский кодекс — международный документ, который строго регламентировал принципы проведения медицинских исследований человеческого организма. До принятия кодекса исследовательский интерес зачастую не сдерживался ничем, кроме внутренних убеждений организаторов таких исследований. Религиозные же запреты на проведение тех или иных экспериментов повлиять практически не могли — мнение церкви ни в нацистской Германии, ни в Японии или тем более в СССР в первой половине ХХ века уже не играло значительной роли. Поэтому прошлый век на данный момент лидирует по разнообразию экспериментов человека над представителями своего вида. Конечно, всё многообразие опытов над людьми невозможно описать в одном очерке, поэтому представляется важным как минимум описать эволюцию отношения к данному вопросу — проследить путь от запрета опытов над человеком через практически полную вседозволенность к, опять-таки, ограничениям, но уже избирательным.

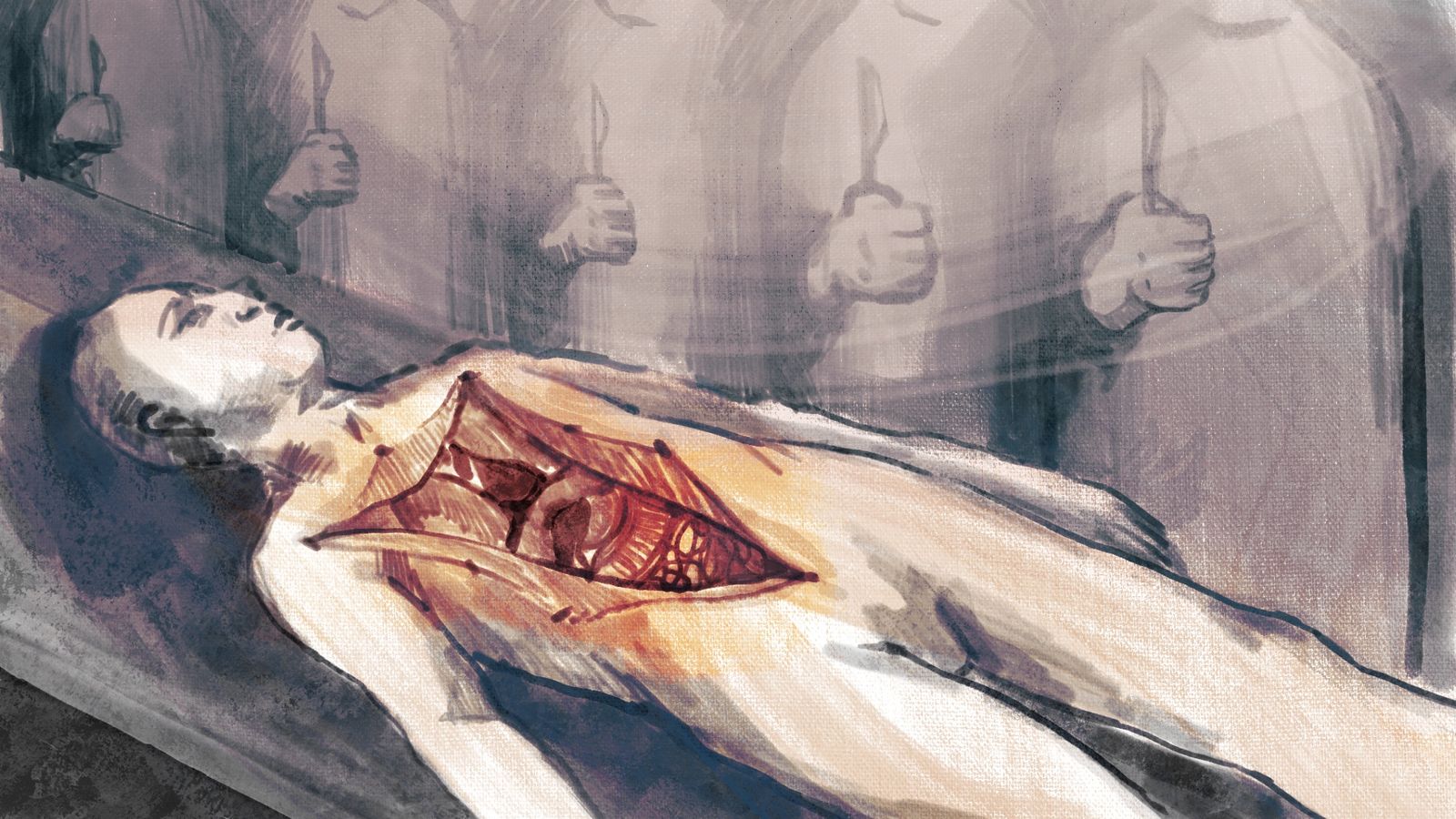

Вивисекция и посмертные вскрытия

Прежде всего важно уточнить, какие манипуляции относятся к экспериментам над людьми. Если мы соглашаемся с определением, что эксперимент — это процедура, выполняемая для подтверждения или опровержения некой гипотезы или теории, то многие издавна проводившиеся посмертные манипуляции с человеческими телами, например бальзамирование трупов для захоронений, под это определение не подходят. Во-первых, в этом случае нет цели проверять или опровергать какую-либо теорию, во-вторых, объектом воздействия является не живой человек, а его тело после смерти. Конечно, труп тоже вполне может быть объектом для опытов, но это уже совсем другой тип исследований. Не являлись экспериментами и предпринимавшиеся с древних времен попытки лечения болезней и увечий, поскольку цель в подобных случаях всегда была исключительно практической: восстановление или сохранение здоровья, а никак не получение нового знания о теле человека.

Вивисе́кция (от лат. vivus — живой и sectio — рассекание) — проведение прижизненных хирургических операций не с целью излечения, а для изучения устройства или функционирования организма — практиковалась еще до нашей эры и уже была значительно ближе к эксперименту по своей сути, но подобным манипуляциям чаще всего подвергались только животные.

Лишь некоторые обрывочные данные указывают на то, что в древности вивисекция могла проводиться на людях (в частности, на заключенных), но однозначно подтверждающих это источников на данный момент нет.

Известно, что александрийские врачи Герофил (335–280 или 255 г. до н. э.) и Эразистрат (304–250 г. до н. э.) параллельно с лечебной практикой производили запретные прежде в Александрии вскрытия человеческих трупов. Знаменитый древнеримский хирург Клавдий Гален (130–200 г. н. э.) подвергал вивисекции исключительно животных, чаще всего — свиней и коров, и именно они были для него основным источником материала для изучения анатомии. Правда, при лечении людей Гален уточнил и конкретизировал свои представления об устройстве человеческого тела — на протяжении длительного времени он был врачом гладиаторов, которые по понятным причинам часто получали увечья. У Галена, имевшего дело с большим количеством колото-резаных ран, регулярно получалось наблюдать человеческую анатомию на практике, но эти знания были побочным продуктом лечения людей. Для Галена, как и для многих его предшественников и последователей, тело человека однозначно нельзя было использовать для экспериментов при жизни, а культовые запреты римлян не разрешали даже вскрытие человеческого тела после смерти. Поэтому Гален препарировал мертвых коров, свиней и обезьян и лишь изредка исследовал трупы тайно рождённых и выброшенных младенцев и тела убитых на войне. Так что неудивительно, что в фундаментальных трудах Клавдия Галена, посвященных строению тела человека, было много ошибок, в частности, он неверно описал сердце и схему кровообращения, строение руки, грудины и тазового пояса, полагал, что у мужчин больше зубов, чем у женщин. Знаменитый врач-анатом Андреас Везалий (1514–1564), активно занимавшийся вскрытием трупов несмотря на неодобрение церкви, обнаружил и исправил более 200 ошибок в трудах Галена.

Большую часть первого тысячелетия нашей эры посмертные исследовательские манипуляции обычно не приветствовались — христианская церковь выступала против расчленения мертвых тел. После проведенного итальянским врачом Мондино де Луцци публичного вскрытия трупа в 1315 году практика использования тел умерших в учебных целях возобновилась. Де Луцци при помощи ассистента произвел препарирование тела казненного преступника, чтобы продемонстрировать студентам расположение человеческих органов, описанных в трудах Галена. В итоге благодаря ослаблению запрета на вскрытия средневековые студенты-медики получили наглядный материал для обучения, а художники — возможность оттачивать мастерство в изображении человеческих тел. Как обстоят дела с анатомией на большинстве иллюстраций и картин, созданных до эпохи Возрождения, может убедиться любой желающий — анатомия там откровенно хромает.

Но даже несмотря на значительное расширение разрешенного спектра посмертных манипуляций с телами, до опытов над живыми людьми так еще и не дошло. Так называемое испытание водой, используемое в Средние века и даже порой в эпоху Возрождения в качестве теста на принадлежность к ведьмам, по понятным причинам вряд ли можно считать экспериментом.

Даже гений эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, внесший огромный вклад сразу в несколько сфер человеческой деятельности, экспериментировал лишь с неживыми объектами. Анатомию человека он изучал в анатомических театрах, опять-таки на трупах. Представления же о функционировании человеческого тела и во времена да Винчи и после в основном базировались на древних трудах — в частности, на сочинениях того же Галена, которые студенты-медики изучали вплоть до XIX века.

Первые эксперименты над людьми: королевский кофе и коровья оспа

Что же можно считать отправной точкой начала экспериментов на живых людях? Здесь целесообразно учитывать, что наука — в привычном для нас сейчас понимании — появилась, по историческим меркам, совсем недавно. Современная история и философия науки полагает, что познание начинает институциализироваться только в XVI веке: появляются первые сообщества ученых, занимающихся в том числе и планированием экспериментов. Перестав довольствоваться только лишь священными догматами и схоластическими спорами, человечество постепенно начинает более пристально и уже под другим углом всматриваться в окружающую действительности. В начале XVII века появляются подзорные трубы, одна из которых, усовершенствованная и направленная Галилео Галилеем в небо, становится телескопом — и астрономия идет на новый виток развития. Параллельно активно развиваются физика и другие естественные науки, Роберт Гук в 1665 году, используя микроскоп, впервые описывает клеточное строение растений и вводит термин «клетка». Но до активного изучения тела человека, в том числе и экспериментального, руки у исследователей пока и не доходят.

Согласно очерку на сайте библиотеки Уппсальского университета (Швеция), первый опыт на людях поставил не ученый, а король Густав III, организовавший так называемый кофейный эксперимент. Суть опыта заключалась в следующем: выбрав двух преступников-близнецов, приговоренных к пожизненному заточению, король велел одного из них поить несколько раз в день кофе, а второго — чаем. Густав III полагал, что кофе вреден, но его гипотеза не подтвердилась. Оба близнеца дожили в тюрьме до весьма преклонного возраста, пережив короля, и из обрывочных сведений известно, что близнец, которого поили чаем, умер раньше. Конечно, научным экспериментом длительное тюремное чае- и кофепитие можно посчитать с большой натяжкой, но тем не менее ключевые признаки эксперимента тут все-таки наблюдаются. Есть и гипотеза — предположение, что кофе вреден; и испытуемые, подвергнутые определенному воздействию (употреблению кофе или чая). Примечательно, что его величество выбрал именно близнецов — спустя столетия будет широко использоваться близнецовый метод, позволяющий определить степень влияния наследственных факторов и среды на развитие человека.

Если в случае с «кофейным экспериментом» достоверность несколько хромает, то у опыта, речь о котором пойдет ниже, точно известны и год, и имена организатора и испытуемого. Знаменитый английский врач Эдвард Дженнер, прививший в 1796 году восьмилетнего мальчика Джеймса Фиппса, сына своего садового работника, коровьей оспой, которая у человека протекает легко, поставил на ребенке эксперимент в совершенно классическом представлении, который, к счастью, оказался успешным. Последующие попытки заразить Джеймса натуральной, или черной, оспой провалились — метод Дженнера сработал, мальчик не заболевал. Поскольку и коровья оспа, и два вида вирусов, вызывающих натуральную оспу, относятся к одному роду Orthopoxvirus, человеческому организму достаточно «познакомиться» с вирусом коровьей оспы, чтобы приобрести иммунитет против всех ортопоксвирусов.

Успешность прививки от оспы воодушевила исследователей на новые эксперименты по созданию вакцин от других инфекционных болезней. К сожалению, впоследствии оказалось, что некоторые заразные заболевания (например, СПИД и грипп) так же эффективно и безопасно, как черную оспу, но это уже другая история.

Жизненно необходимые, но смертельно опасные: новые опыты и первые этические дилеммы

Конечно, при взгляде из XXI века история с коровьей оспой, привитой ребенку, выглядит как минимум неэтичной, а для кого-то и вовсе может показаться недопустимой. Рисковал ли Дженнер? Безусловно, особенно когда он пытался заразить Джеймса черной оспой после прививки оспы коровьей. Натуральная, или черная, оспа относится к особо опасным болезням с летальностью 20–40%, особенно высокий риск умереть именно у детей. Но надо учитывать, что хорошей альтернативы для Джеймса, в сущности, и не было — заразиться черной оспой в то время было очень легко.

Практиковавшийся же иногда «народный» способ предотвратить заболевание — так называемая вариоляция (втирание содержимого оспенных пузырьков заболевших в надрез на коже здоровым людям) — широкого распространения в Европе не имел, поскольку до 2% подвергнутых вариоляции все-таки заболевали и умирали. К тому же нередко практиковавшиеся в то время способы подготовки к вариоляции — клизмы, голодание и кровопускания — явно не способствовали ни уменьшению риска попасть в 2% заболевающих, ни популяризации метода. Люди часто старались избежать этой процедуры, так что на общую заболеваемость оспой вариоляция практически не влияла, а до массового принуждения к оной как-то не дошло. В одних странах, например в Англии и России, в XVIII веке власти пытались ввести моду на вариоляцию, российское правительство даже выплачивало премии родителям за каждого принесенного на оспопрививание ребенка. Во Франции же, напротив, вариоляция была запрещена актом парламента в 1762 году. И это неудивительно: «народная прививка» имела слишком непредсказуемые результаты и иногда приводила к вспышкам оспы и, соответственно, увеличению числа заболевших и умерших. Так что можно сказать, что Джеймсу Фиппсу повезло быть выбранным на роль испытуемого. Сам Дженнер в детском возрасте, согласно имеющимся данным, был подвергнут процедуре вариоляции во время пребывания в школе-интернате, и, возможно, в том числе и поэтому, став врачом, он начал искать более безопасный и эффективный метод защиты от оспы.

В XIX веке вместе с ускорением развития медицины начинает активно расти и исследовательское любопытство. Параллельно инициируются дискуссии о допустимости опытов над людьми, и многие врачи XIX века продолжают придерживаться мнения, что подвергать тело другого человека экспериментам неэтично и поэтому недопустимо. Как же решить эту проблему? Продолжать довольствоваться античными трудами и обрывочной информацией, получаемой при проведении операций больным? Но наше тело — очень сложный объект (да, на прозрачных и примитивно устроенных медуз мы совсем не похожи), и для успешной хирургической работы врачу нужно как можно лучше знать, как это тело устроено, в том числе и как оно функционирует при жизни.

Даже скудная информация об устройстве человеческого организма, получаемая врачами во время лечения больных, регулярно вступала в противоречие с тем, что было написано в классических трактатах, но спорить с авторитетами прошлого без доказательств было проблематично. Американский врач Энох Хейл в 1821 году захотел однозначно опровергнуть представления о прямом прохождении жидкости между желудком и почками и нашёл отличный компромиссный вариант — поставил эксперимент на себе, совместив в одном лице и испытателя, и испытуемого. Опыт заключался в следующем: врач выпивал определённое количество жидкости с красителями, а затем изучал свои кровь и мочу на предмет окрашивания, а также сравнивал объемы выпитого и выделенного затем из организма. Хейл объяснил свою позицию так:

«Эксперименты над нашей собственной расой никогда не могут выполняться… Если они опасны по своей природе, их в любом случае никогда не следует предпринимать, даже если можно будет найти субъектов, которые захотят их пройти. А если эксперименты не опасны, то никто, кроме профессионалов, не может оценить степень неудобств или риска, которым испытуемые могут подвергнуться… Чтобы избежать этих трудностей, в первой диссертации я сделал себя объектом своих экспериментов» (перевод Ольги Ушаковой).

Однако вскорости у людей появляется опасный соблазн расширить рамки дозволенного ради эффективной борьбы с тяжелыми болезнями. Итальянский бактериолог Джузеппе Санарелли в 1897 году объявил, что установил причину желтой лихорадки. Исследователь ввел пяти людям инактивированные препараты микроба, названного им Bacillus icteroides, и обнаружил затем у испытуемых симптомы желтой лихорадки. Позже выяснилось, что Санарелли был не прав: желтая лихорадка — вирусное заболевание, а переносчиками инфекции являются комары, насосавшиеся крови больных лихорадкой людей. Но главная проблема тут не в ошибочном «обвинении» Bacillus icteroides (эта бактерия относится к группе возбудителей свиной холеры и не опасна для человека). Санарелли не только не получил разрешения у подвергнутых опасному эксперименту субъектов, но и в итоге трое из пяти подневольных участников опыта скончались. Эксперимент Санарелли подвергли резкой критике его коллеги, назвав подобные изыскания нелепыми. Канадский врач, член Лондонского королевского общества сэр Уильям Ослер был более категоричен: «Умышленно ввести человеку отраву с высокой степенью вирулентности без получения разрешения у этого человека — это не абсурд, а преступление».

К чести других ученых, пытавшихся найти причины желтой лихорадки, нужно отметить, что они следовали этике более строго. Заметив, что этой лихорадкой болеют именно в тех районах Африки и Центральной Америки, где много болот и размножающихся там комаров, целый ряд исследователей — сперва доктор Карлос Финлей, а позднее бактериолог Джеймс Кэррол и энтомолог Джесс Ласеар — сами намеренно подставляли себя под укусы кровососущих насекомых; Ласеар в итоге скончался от желтой лихорадки 25 сентября 1900 года. Необходимым для проверки гипотезы добровольцам Кэррол и Ласеар сообщали, на какой риск они идут, а также выплачивали вознаграждение за участие в исследовании.

Точно такой же позиции придерживались многие другие ученые XIX века. Итальянский зоолог-паразитолог Джованни Грасси, изучавший способы распространения малярии, сначала безуспешно пытался через укусы комаров заразиться малярией сам, как и его коллеги, воевавшие с желтой лихорадкой. Позднее, при участии добровольца, Грасси в 1898 году смог продемонстрировать экспериментальное заражение малярией, и вина комаров в распространении болезни была однозначно доказана, а доброволец, сознательно принявший участие в опыте Грасси, благополучно выздоровел.

На рубеже XIX и XX веков врачи, микробиологи и паразитологи продолжают попытки заражать себя самыми разными заболеваниями — от сыпного и возвратного тифа и холеры до аскаридозов (в последнем случае изучение жизненного цикла паразитических червей-аскарид предполагает проглатывание исследователем их яиц). Самоотверженности врачей и специалистов смежных профессий посвящена книга австрийского публициста Гуго Глязера «Драматическая медицина. Опыты врачей на себе» (1965), в которой можно найти много примеров исключительного мужества и самопожертвования. Одна из глав, «Четверо против желтой лихорадки», как раз посвящена подробному описанию научного подвига упомянутых выше Карлоса Финлея, Джеймса Кэррола и Джесса Ласеара. Четвертым участником борьбы с лихорадкой был военный врач Вальтер (Уолтер) Рид, именно он отвечал за то, чтобы со всеми добровольными участниками эксперимента заключали соответствующие контракты.

Врачи прошлого экспериментировали не только с инфекциями и паразитами — они также изучали на себе воздействие хлороформа и эффективность обезболивания, методику внутривенного введения лекарств и действие змеиного яда. Когда для исследований требовались добровольцы, то ими чаще всего выступали или коллеги, или студенты-медики.

Казалось бы, консенсус относительно этических стандартов проведения экспериментов на людях к началу ХХ века устойчиво сложился: даже в рамках борьбы с опасными и причиняющими большие людские и экономические потери болезнями эксперименты можно проводить только на себе, в некоторых случаях — на добровольцах.

Но ХХ век показал, что этические нормы очень легко разрушить, причем делается это незаметно и быстро — и, как правило, под разговоры о науке, прогрессе, патриотизме и общем благе.

22 апреля 1915 года в районе города Ипр немецкая армия выпустила в сторону французских солдат около 180 тонн хлора, впервые испытав этот газ в качестве оружия массового поражения прямо на поле боя. Историк науки Эрнст Петер Фишер считает, что именно «в этот момент наука утратила свою невинность». Если раньше практически все научные исследования были направлены на борьбу с болезнями и улучшение качества жизни, то после газовой атаки под Ипром началась активная разработка технологий уничтожения людей. Незадолго до Первой мировой эксперименты ставили зачастую в военных интересах: например, изучали влияние атмосферного давления глубоко под водой и высоко в небе, чтобы готовить подводников и летчиков.

Накануне и во время Второй мировой: покорение неба и фабрики смерти

Активное изучение человеком окружающей его среды, начавшееся в XVII веке, на рубеже XIX и ХХ веков дополняется не менее активным ее освоением. Быстро растет число подводных лодок, а 14 декабря 1903 года братья Уилбур и Орвилл Райт совершают свой знаменитый первый полет на самолете, после чего становится очевидно: нужно изучать возможности адаптации человеческого организма к нахождению в небе и длительному пребыванию под водой.

То, что атмосферное давление бывает разным, человечеству было известно уже давно — и погружение глубоко под воду, и подъем высоко в горы ощутимо отражаются на самочувствии. В первом случае тело подвергается повышенному давлению, поскольку вода является более плотной средой, чем воздух, а по мере повышения над уровнем моря давление, наоборот, уменьшается. Из-за пониженного давления высоко в горах воздух разрежен, и при дыхании кислород из него усваивается хуже. К примеру, альпинист на пятикилометровой высоте с каждым вдохом получает примерно в два раза меньше кислорода, чем здоровый человек, находящийся на равнине.

Намеренно подвергать себя воздействию повышенного давления люди начали еще на заре появления классической науки — первые водолазные колокола появились уже в XVI–XVII веке, а в XIX веке в Европе стали использовать барокамеры для физиотерапии. Благодаря быстрому развитию авиации в начале ХХ века, а позднее — из-за подготовки к военным действиям значительно вырос интерес к исследованию реакций организма на пониженное давление: усовершенствованные самолеты летали всё быстрее и выше, и их пилоты могли столкнуться с более серьезными перегрузками, чем альпинисты, покоряющие Эверест.

Австрийский историк медицины Гуго Глязер так описывает данный период:

«Медицинская сторона высотного полета стала предметом тщательных исследований. Во всех государствах, в значительной степени заинтересованных в развитии авиации, были построены камеры пониженного давления… предназначенные для лабораторного изучения физиологии высотного полета, и всюду врачи и студенты-медики изъявляли желание поставить на себе опыты, так как хотели внести свой вклад в разрешение этих вопросов».

Советский физиолог Леон Орбели не был исключением — в 1933-м он до потери сознания находился в пневматической камере, из которой был выкачан воздух, а в 1938 году ученый запер себя в кабине подлодки без подачи кислорода. Этот эксперимент тоже закончился для Орбели потерей сознания и плохим самочувствием на протяжении нескольких дней.

Параллельно с опытами, призванными помочь в достижении благородной цели освоения неба, в ряде стран начинаются эксперименты, непосредственно связанные с подготовкой к войне. Лидировали в этой страшной гонке нацистская Германия и Япония, в которой накануне Второй мировой тоже были распространены идеи о мировом господстве. Само собой, добровольцев для испытания на себе биологического оружия или радикальных перегрузок в камерах пониженного давления найти было сложно, поэтому ни японские, ни немецкие исследователи не утруждали себя вопросами соблюдения этики и проводили опыты насильно — на заключенных или военнопленных. При этом регулярно подчеркивалась важность проводимых изысканий: для победы в войне, для эффективной борьбы с инфекциями, от которых страдают солдаты и так далее.

Нравственный запрет на причинение страданий другим людям обошли очень просто — испытуемым отказывали в принадлежности к человеческому роду, расчеловечивали. Военнопленные из Китая и СССР для руководителя Отряда 731 Квантунской армии Сиро Исии, евреи и цыгане для Йозефа Менгеле и его коллег не были людьми. В японском Отряде 731, тайно занимавшемся в том числе разработками бактериологического оружия, подопытных даже называли «бревнами». Возможно, не только для конспирации, но еще и для исключения любых проявлений сострадания к людям, которых оперировали без наркоза, помещали в вакуум или подвергали экстремальному охлаждению. Как позже будет показано в эксперименте американского психолога Стэнли Милгрэма, заставить одних людей причинять страдания другим, ссылаясь на некие авторитеты — не такая уж и сложная задача.

Опыты над людьми в тоталитарных странах отличались не только запредельной жестокостью «экспериментаторов». Примечательно и особенно страшно то, что часто подобные «исследования» были системно организованы. В бесчеловечных опытах участвовали целые институты, Йозеф Менгеле был совсем не одинок. Сначала дело ограничивалось «всего лишь» использованием в анатомических целях тел казнённых. Эмили Базелон, старший редактор Slate, научный сотрудник Йельского университета, в статье «Анатомы-нацисты» пишет:

«В середине 1930-х годов британские анатомы с завистью говорили о тех „ценных источниках материала“, которыми располагали их немецкие коллеги… Среди „источников материала“ было много людей, которых нацисты приговаривали к смертной казни за незначительные преступления, такие как грабеж, а также осуждали за политические преступления… Среди жертв были политические оппозиционеры, такие как Шульце-Бойзены и Харнаки, которых позднее стали считать героями. Лишая их права на похороны и могилу, такие анатомы, как Стеве, оскорбляли родственников жертв и нарушали покой мертвых. Некоторые из этих анатомов пошли еще дальше по скользкой дорожке вслед за нацистами. Они совершали или способствовали совершению массовых убийств во имя науки, работая в академических кругах» (перевод — РИА Новости).

Но во имя науки или все-таки под прикрытием науки? Бывший генерал-лейтенант ветеринарной службы Квантунской армии Такахаси Такаацу сказал на Хабаровском процессе: «Если преступник приговорен к смерти, то лучше его умертвить для науки» (полные материалы судебного процесса можно прочитать здесь).

Однако наука как область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности, сама по себе не может требовать жертв. Методы познания выбираются исследователями, и у ученого всегда есть выбор, какими из них пользоваться, а какие считать табуированными. И, как показывает пример нацистской Германии, преступником при определенных условиях может быть объявлен кто угодно — люди «не той» расы, больные, «не той» ориентации или «не тех» политических взглядов. Поэтому анатом Герман Стеве, охотно ухватившийся за возможность исследовать тела множества казненных политзаключенных, и Курт Хайсмайер, проводивший туберкулезные опыты в лагере Нойенгамме, в первую очередь были пособниками нацистов, а их исследовательские порывы или врачебные достижения автоматически отходят на второй план.

Отказ от следования этическим принципам — это достаточное условие для превращения профессионализма в профнепригодность, и в особенности важно об этом помнить, когда речь идет о докторах или об ученых, работающих с живыми объектами.

Врача делает врачом не только набор теоретических знаний и практических навыков — исключительно важна этика применения этих знаний и умений.

И если доктор или исследователь забывают об этике либо сознательно переступают через нее, они, по большому счету, ставят себя на один уровень с обычными преступниками — даже если и декларируют при этом благие цели, служение науке и так далее. В случае с руководством Отряда 731 или с опытами Менгеле и Стеве речь идет даже не о преступлениях, а о массовых убийствах и пытках. И все эти бесчеловечные эксперименты проводились не просто под прикрытием научной целесообразности. В случае с нацистской Германией опыты над людьми не противоречили действовавшему тогда законодательству, а отбор подходящих для целей экспериментаторов узников концлагерей должен был согласовываться с высшим немецким начальством. Поэтому ни законы, ни отсылки к науке не могут быть оправданием для принудительных экспериментов. История нацистской Германии очень наглядно показала, к чему это может привести: жертвами одного только Йозефа Менгеле стали десятки тысяч человек. Общее же количество узников концлагерей, убитых при проведении опытов, вряд ли возможно установить, но счет однозначно идет на сотни тысяч.

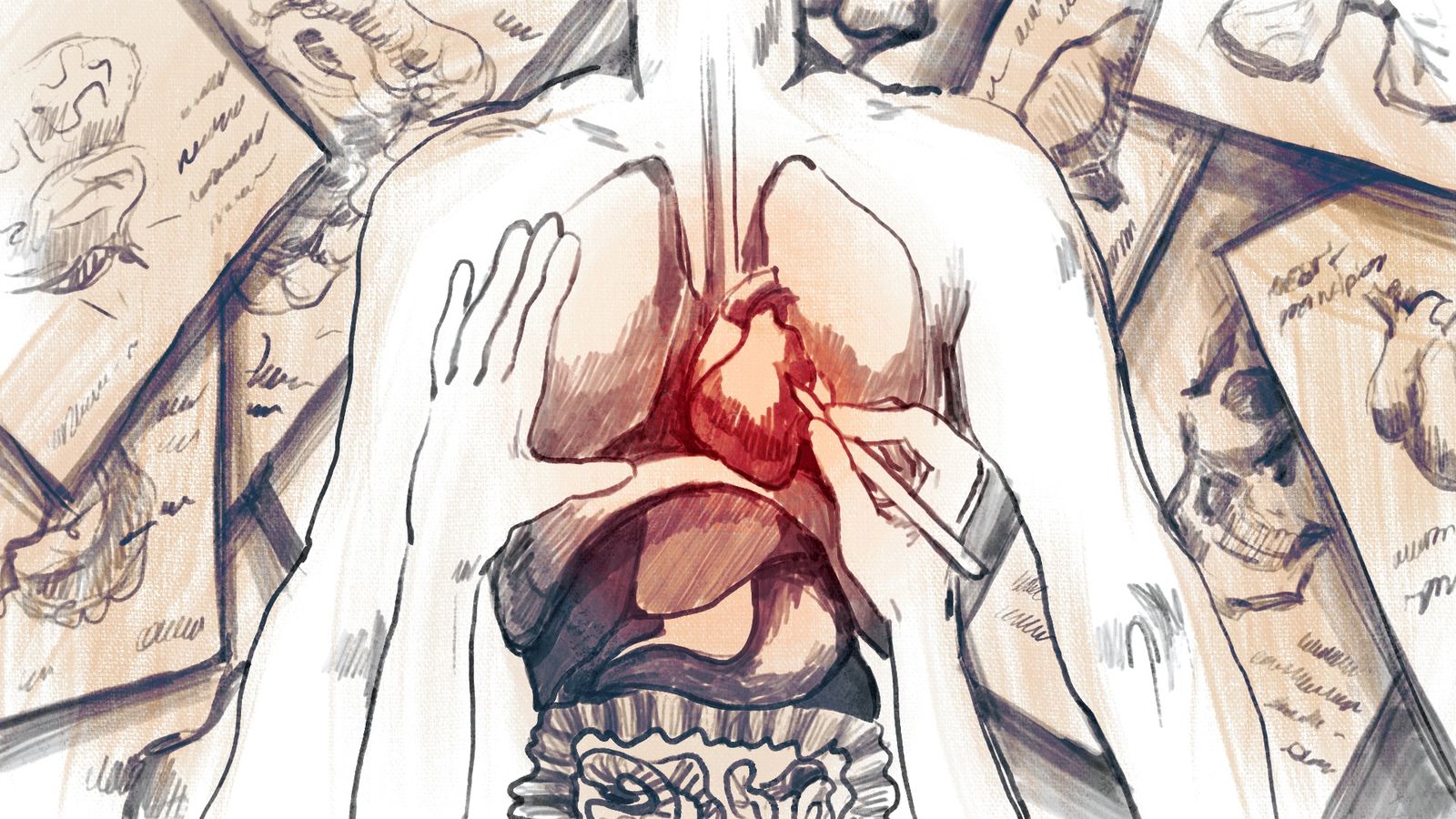

Кстати, биография немецкого хирурга и нобелевского лауреата Вернера Форсмана показывает, что даже в нацистской Германии у врачей была возможность не участвовать в убийствах. Форсман был членом НСДАП, успел поработать главным врачом клиники, проводившей кастрацию людей, которым запретили размножаться, во время Второй мировой стал военным медиком — но ни во время заведования клиникой, ни на фронте опыты на людях он не ставил. Единственный эксперимент на живом человеке, проведенный Вернером Форсманом в 1931 году, заключался во введении катетера в сердце под контролем рентгеновского излучения, и этим человеком был сам Вернер. Правда, кардиологи в Германии этот рискованный эксперимент не оценили. И только в 1956 году Форсман, успевший пройти программу денацификации и вернувшийся после этого к врачебной деятельности, был награжден Нобелевской премией — наравне с кардиологами Андре Курнаном и Дикинсоном Ричардсом, которые во время Второй мировой войны стали активно применять катетеризацию сердца при помощи метода, описанного и проверенного на себе Форсманом.

Разрешенные и запрещенные эксперименты в наши дни: старые проблемы и новые ограничения

Принятый после подробного расследования преступлений против человечности в 1947 году Нюрнбергский кодекс категорически запрещал любые принудительные опыты над человеком. Однако полный отказ от медицинских экспериментов означал бы не просто замедление научного прогресса, но и капитуляцию в борьбе с самыми разными болезнями: инфекционными, сердечно-сосудистыми, онкологическими, редкими врожденными заболеваниями. По сути, без продолжения опытов медицина оказалась бы законсервирована на уровне начала ХХ века. Поэтому медицинские эксперименты как таковые остались разрешены, но с непременным соблюдением ряда условий, перечисленных в Нюрнбергском кодексе. Позднее, в 1964 году, Всемирная медицинская ассоциация разработала и приняла первую редакцию Хельсинкской декларации — свода этических принципов, регламентирующих проведение медицинских исследований. Эта декларация расширяет и уточняет впервые сформулированные в Нюрнбергском кодексе правила; в неё несколько раз вносились изменения (последнее на данный момент — на 64-й Генеральной Ассамблее ВМА в 2013 году).

Все эксперименты по изобретению различных видов биологического и химического оружия, а также испытания их эффективности на людях можно объединить по следующему ключевому признаку: в глобальном смысле эти эксперименты обладают нулевой ценностью с точки зрения науки. Разве является открытием то, что человек — смертен, а иногда, по словам булгаковского героя, «внезапно смертен»? Кто-то, конечно, может сказать, что при подобном экспериментировании можно случайно сделать полезное открытие, но, во-первых, совсем не обязательно, что именно так и будет, а во-вторых — и это главное — цена подобного «прорыва» может оказаться слишком высокой. История однозначно свидетельствует: большинство открытий, изменивших жизнь человечества к лучшему, были сделаны исследователями, которые изначально искали способы, как улучшить человеческую жизнь, а не как ее оборвать. Поэтому совершенно естественно, что в 1972 году Генеральная Ассамблея ООН одобрила Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении — эта конвенция действует бессрочно с 1975 года.

Сейчас главный европейский документ, регламентирующий биомедицинские эксперименты, — принятая в 1996 году Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с применением биологии и медицины, которая также направлена на запрет неправомерного использования биомедицинских инноваций и на защиту человеческого достоинства. В России на данный момент действуют Правила надлежащей клинической практики Евразийского экономического союза, утвержденные в 2016 году — они базируются на принципах Хельсинкской декларации.

Коротко сущность основных типов допустимых медицинских экспериментов, которые не противоречат Нюрнбергскому кодексу и Хельсинкской декларации, можно описать следующим образом:

- Эксперименты, проводимые врачами на самих себе (в лучших традициях XIX века) — предполагается, что именно врачи могут адекватно оценить все риски и последствия участия в эксперименте, и данное врачом добровольное согласие будет одновременно полностью информированным.

- Эксперименты, для которых на добровольной основе привлекают здоровых людей, — это обязательный этап исследований новых лекарств: проверяют предельно допустимые дозы и наличие и частоту побочных эффектов. В ряде случаев добровольцы могут получать оплату за участие в исследованиях.

- Терапевтические эксперименты — в них задействованы пациенты, которые, как предполагается, получат пользу для своего здоровья.

- Нетерапевтические эксперименты — это исследования, в которых принимают участие больные, но терапевтического эффекта для них не ожидается, цель подобных экспериментов — обогащение фундаментальной науки.

Правда, практика показывает, что строго следовать этическим принципам согласны не все; этика продолжает проигрывать то исследовательскому любопытству, то финансовым интересам. Даже после принятия Нюрнбергского кодекса эксперименты на людях без согласия последних не прекратились. В СССР проведение биомедицинских экспериментов во второй половине ХХ века тоже не всегда соответствовало принципам, зафиксированным в международных документах, но детальное исследование этой темы на данный момент представляется затруднительным. Профессор Василий Власов, доктор медицинских наук и член Межрегиональной общественной организации «Общество специалистов доказательной медицины», считает:

«Есть серьезные основания полагать, что в СССР проводились эксперименты с участием большого числа людей для изучения последствий радиоактивного облучения, воздействия ядов и бактериологического оружия. До сих пор этот вопрос не исследован и не может быть исследован, поскольку соответствующие материалы и сейчас остаются секретными».

Пока в послевоенные десятилетия в Европе активно разрабатывались принципы, ставшие впоследствии основой Хельсинкской декларации и Конвенции о запрете биооружия, в ряде стран, в частности в США, продолжали или даже начинали проводить разные биомедицинские опыты без получения согласия от участников.

Один из самых длительных и скандальных биомедицинских экспериментов — исследование сифилиса в штате Алабама на базе Института города Таксиги. В 1932 году под видом оказания бесплатной медицинской помощи началось наблюдение над группой афроамериканцев из 600 человек, 399 из них заразились сифилисом, но не знали об этом. Больные люди, которым обещали бесплатное питание и похороны за счет института, не были в курсе, что на самом деле являются участниками исследования разных стадий сифилиса и под видом медикаментов получают плацебо. Во время Второй мировой войны появляется пенициллин, которым успешно лечится сифилис, после войны разрабатывается и принимается Нюрнбергский кодекс — и тем не менее эксперимент по наблюдению за больными афроамериканцами в США никто и не собирался прекращать. Началом конца таксигского эксперимента стало вмешательство эпидемиолога Питера Бакстана, который в 1966 году подал протест из-за неэтичности этого исследования, но его проигнорировали. В 1972 году Бакстан рассказал о деталях эксперимента по нелечению сифилиса газете The Washington Star — и только благодаря широкой огласке опыт удалось остановить, а выжившие пострадавшие и члены их семей смогли получить компенсации.

Таксигский эксперимент был не единственным случаем злоупотребления экспертами своей властью. В статье Кирилла Новикова «Дело о подопытных гражданах» описано множество биомедицинских опытов, и немалая часть из них происходила уже во второй половине ХХ века. В послевоенные годы, когда началось осознание недопустимости принудительного экспериментирования на людях, неэтичные изыскания все равно продолжились. И в качестве недобровольных участников таких экспериментов организаторы предпочитали выбирать либо зависимых, либо очень бедных людей, то есть тех, кто был ограничен в возможностях по защите своих прав. Например, американский дерматолог Альберт Клигман испытывал на заключенных воздействие самых разных продуктов: от кремов концерна Johnson & Johnson до гербицидов и химического оружия. А создатель вакцины от гепатита B педиатр Сол Кругман с коллегами с 1955 по 1970 год намеренно заражали гепатитом детей с психическими расстройствами в приюте Уиллоубрук.

К сожалению, нельзя сказать, что этические проблемы и злоупотребления при изучении эффективности лекарств и вакцин остались в ХХ веке. К примеру, в 2007 году крупная британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline была обвинена в тестировании новых вакцин на детях в возрасте от года до двух лет без согласия их родителей: выяснилось, что в России на базе одной из волгоградских больниц проводили клинические испытания этих вакцин. В 2012 году GlaxoSmithKline была оштрафована властями Аргентины за аналогичное нарушение, штрафы также получили двое аргентинских врачей, дезинформировавших родителей относительно свойств новой детской пневмококковой вакцины, в ходе испытаний которой зафиксировали смерть 14 детей. Некоторые недобросовестные фармацевтические компании всеми силами пытаются доказать, что «впоследствии не значит вследствие», даже когда точно знают, что их продукция может быть небезопасна, поэтому иногда бывает очень сложно привлечь такие компании к ответственности.

К счастью, современный уровень развития науки и техники дает множество инструментов ненасильственного изучения функционирования организма. Если раньше исследователям был доступен лишь рентген, то теперь при помощи УЗИ, компьютерной и магнитно-резонансной томографии (КТ и МРТ), а также оптоволоконных технологий можно, например, проникать в голову живых людей — путем введения непосредственно в кору головного мозга тонких электродов. При этом следует предварительно заручиться согласием пациентов, как предполагают современные правила проведения любых исследований на людях. Разумеется, принуждать к подписанию такого согласия при помощи давления или манипуляций нельзя, и доброволец может отозвать его в любой момент.

Усовершенствование технологии выращивания культур человеческих тканей особенно ценно тем, что позволяет проводить на них эксперименты, для которых ранее неизбежно потребовались бы добровольцы либо лабораторные крысы. Биолог Ирина Новожилова, президент центра защиты прав животных ВИТА, выступая за уменьшение числа опытов на зверях, говорит: «Уже есть сложные модели, где клетки различных органов помещены в среду, имитирующую лимфу, и мы можем даже на организменном уровне посмотреть, как выводится препарат, как он себя ведет». Сейчас многие биомедицинские эксперименты продолжают проводить на животных, но исследования на культурах человеческих тканей предпочтительнее не только из-за уменьшения страданий лабораторных мышей и других подопытных зверей — они дают намного более точные результаты. Помимо лекарственных препаратов, таким способом можно тестировать косметику. Чтобы получить сырье для культивирования, у добровольцев берут клетки эпидермиса для последующего размножения. Иногда источником клеток служат «отходы» пластической хирургии, их использует, к примеру, научно-исследовательский центр компании L’Oréal, где уже несколько лет производят реконструированную человеческую кожу.

Развитие генетики и новых репродуктивных технологий в конце ХХ века поставило новые этические вопросы. Метод экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), широко распространенный в наши дни, физиологу Роберту Эдвардсу и гинекологу Патрику Стептоу пришлось разрабатывать в конце 1970-х в полусекретной обстановке. И это несмотря на то, что женщин, готовых добровольно участвовать в опытах по искусственному оплодотворению, было более чем достаточно. Процедура по забору яйцеклеток под контролем УЗИ, искусственное оплодотворение этих яйцеклеток в лабораторных условиях и последующая имплантация шестидневных эмбрионов в матку — всё это женщины-добровольцы должны были хранить в секрете ради собственной безопасности. Хотя процедура ЭКО не несла фатальных рисков для здоровья женщин и вообще была, по сути, инновационным способом справиться с бесплодием, поначалу она резко осуждалась общественностью — как недопустимый эксперимент по вмешательству в человеческую природу. Сейчас ЭКО довольно успешно применяется без каких-то принципиальных доработок.

К запретным опытам над людьми относится клонирование. В 1997 году ЮНЕСКО была принята Всеобщая декларация о геноме и правах человека, предполагающая полный запрет на использование технологии репродуктивного клонирования, то есть на создание чьих-либо жизнеспособных двойников, 12 января 1998 года 19 странами был подписан Протокол о запрете клонирования человека. Подобные ограничения стали следствием успешного опыта по клонированию млекопитающих: в 1996 году ученым удалось создать овечку-клон Долли, а значит, появилась реальная возможность создания человеческих клонов.

В США и Великобритании является допустимым так называемое терапевтическое клонирование, при котором развитие оплодотворенной в лабораторных условиях человеческой яйцеклетки (предоставленной женщиной за денежное вознаграждение) прерывается не позднее 14-го дня с момента оплодотворения. Целью такого клонирования является получение стволовых клеток, использование которых считается весьма перспективным для лечения болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также для регенерации органов и тканей. Но пока в большинстве стран запрещено даже терапевтическое клонирование, причем скорее по психологическим причинам, нежели чем по биомедицинским. Нельзя исключать, что впоследствии, как это ранее случилось с ЭКО, отношение к клонированию человека будет пересмотрено.

Отражение, которое пугает: психологические эксперименты

В отличие от физиологии, психология является довольно молодой наукой, поэтому и психологические эксперименты над человеком начались позднее, чем в остальных областях знания. В 1860 году вышла книга Густава Фехнера «Элементы психофизики», считающаяся первой работой по экспериментальной психологии. Создание Джорджем Стрэттоном в 1896 году инвертоскопа — специальных очков, переворачивающих видимое человеком изображение, также относят к психологическим экспериментам. Стрэттон поначалу сам попробовал использовать инвертоскоп и выяснил, что через несколько дней его мозг вполне приспособился к перевернутому изображению.

В 1920 году американский психолог, основатель бихевиоризма Джон Уотсон организовал опыт для проверки своей теории о формировании фобий у человека. Эксперимент, позднее получивший название «Маленький Альберт», заключался в следующем: девятимесячному малышу до начала эксперимента предъявляли ручную белую крысу, кролика, собаку, обезьяну, разные маски, мотки шерсти и другие объекты. Ребенок не боялся ничего из вышеперечисленного. Затем, когда Альберту исполнилось 11 месяцев, рядом с ним посадили белую лабораторную крысу и дали поиграть с ней. При этом Уотсон со своей ассистенткой Рейнер громко ударяли молотком по стальному стержню за спиной ребенка каждый раз, когда тот прикасался к крысе, и Альберт пугался и начинал плакать. В результате ребенок стал демонстрировать страх не только при виде белой крысы, но и похожих на нее белых предметов даже без сопровождения громких раздражающих звуков. Эксперимент показал, что у Альберта крыса стала ассоциироваться с пугающим шумом. Конечно, сейчас проведение подобного эксперимента было бы невозможно — и не только из-за того, что современные методики не признают опыты с единственным испытуемым. Теперь для исследований с участием детей требуется либо согласие, либо и согласие, и присутствие их родителей — как законных представителей несовершеннолетних, не способных защищать свои права самостоятельно.

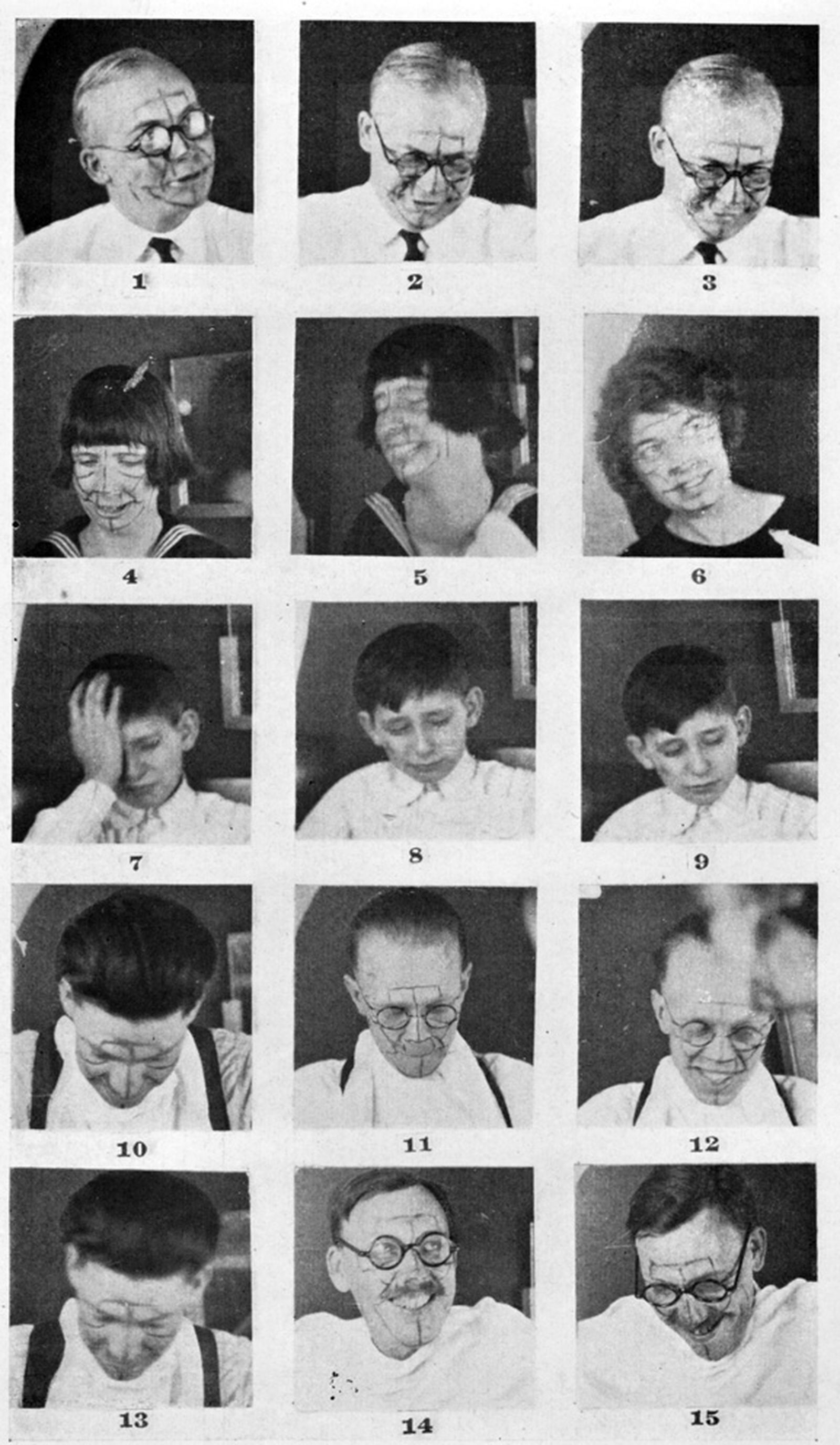

Несколькими годами спустя, в 1924 году, студент-психолог Карни Лэндис из Миннесоты решил узнать, связаны ли определенные человеческие эмоции с характерной мимикой — он предполагал, что одни и те же раздражители могут вызывать одинаковые мимические реакции у разных людей. Для этого Лэндис нанес на лица участников эксперимента линии, чтобы фиксировать изменения в мимике, а затем стал подвергать их воздействию различных сильных внешних раздражителей (прослушиванию джаза, просмотру порнографических картинок, вдыханию паров аммиака и т. д.). Когда в конце эксперимента Лэндис раздал испытуемым белых крыс и попросил их обезглавить, поначалу большинство участников категорически отказались выполнить это задание. Многие, ужаснувшись, даже начинали плакать или кричать, но в итоге две трети испытуемых выполнили поручение Лэндиса, умертвив животных.

Проведенный Лэндисом эксперимент не выявил никаких закономерностей в мимике участников, зато неожиданно показал пугающую способность людей подчиняться авторитетам, совершая при этом не характерные для них жестокие поступки. Ученое сообщество подвергло Лэндиса серьезной критике за неэтичный опыт, и, судя по всему, недооценило полученные им результаты, практически проигнорировав их. После опыта Лэндиса пройдет всего пара десятков лет, и в нацистской Германии будут организованы целые фабрики смерти, работавшие практически без перебоев — с исполнителями, готовыми выполнять любые, даже самые жестокие приказы, особых проблем не возникло.

Йельский психолог Стэнли Милгрэм был первым, кто попытался всерьез разобраться, как множество людей без особого сопротивления могли стать массовыми убийцами. Серия экспериментов Милгрэма, первый из которых был описан в 1963 году в статье «Подчинение: исследование поведения», продемонстрировала практически то же самое, что и опыт Карни Лэндиса: около двух третей участников оказались готовы причинять другим людям боль, если им настойчиво и авторитетно приказывали это сделать. А «тюремный» эксперимент психолога Филиппа Зимбардо, проведенный в 1971 году в Стэндфордском университете, выявил, что около трети добровольцев, выполнявших в опыте функцию охранников, проявили садистские наклонности. Эксперимент был организован очень просто: в подвале факультета психологии устроили условную «тюрьму», в которой жили добровольцы, одни из которых были «охранниками», а другие «заключенными». Исследование Зимбардо быстро вышло из-под контроля, потому что «надзиратели» начали применять силу, запрещали «арестантам» мыться, заставляли их чистить туалеты. Стэндфордский опыт был досрочно завершен на шестой день благодаря невесте Зимбардо — психологу Кристине Маслач (Маслах), которая усомнилась в этичности проводимого исследования. В 2018 году была опубликована информация, свидетельствующая, что Стэндфордский эксперимент мог быть постановочным.

Еще несколько психологических экспериментов показали, что человек склонен поддаваться давлению большинства. Турецкий психолог Музафер Шериф в 1935 году организовал опыт с оптической иллюзией: участникам показывали светящуюся точку в темной комнате, точка была неподвижна, но для человеческого взгляда казалась прыгающей. Испытуемому предлагалось оценить, на какое расстояние «скачет» точка, а затем сравнить свои результаты с таковыми у других участников. В итоге выяснилось, что после общения в группе испытуемый корректировал свое прежнее предположение о «длине скачка» точки, ориентируясь на названные остальными цифры.

Наиболее показательным оказался эксперимент американского психолога Соломона Аша, результаты которого были опубликованы в 1951 году. В этом исследовании, заявленном как эксперимент по проверке зрения, семеро из восьмерых участников были «подсадными утками». Участникам показывали по порядку 18 пар карточек, на одной из них была нарисована одна вертикальная линия, на второй — три, и лишь одна из этих трех линий совпадала по длине с линией с первой карточки. Задание было очень простое: указать, какая из трех линий на второй карточке имеет тот же размер, что линия с первой. Поначалу «подсадные утки» давали правильные ответы, но на третьей паре карточек они (по предварительно оговоренным условиям эксперимента) хором отвечали неправильно, что приводило единственного истинного участника эксперимента в большое замешательство. Итог эксперимента Аша показал, что около 75% испытуемых подчинились заведомо ошибочному мнению большинства как минимум в одном вопросе.

В Советском Союзе тоже изучали психологический феномен склонности людей соглашаться с мнением большинства. В 1971 году в СССР на студии «Киевнаучфильм» был снят научно-популярный фильм «Я и другие» (режиссер Феликс Соболев). В этом фильме есть очень показательный эпизод, когда детям дошкольного возраста дают попробовать кашу: кому-то сладкую, а кому-то пересоленную. Если несколько детей, уже попробовавших кашу, сказали, что она с сахаром, то даже те, кому досталась соленая каша, тоже назвали ее сладкой. Правда, на вопрос, хотят ли они этой каши еще, дети отвечали отрицательно. Закадровый голос в фильме говорит, что это совершенно естественное для детей поведение — стремиться быть как все, потому что через подражание человек обучается и социализируется. Однако эксперименты с участием взрослых выявили, что стремление к конформизму не проходит с возрастом, и это изначально адаптивное свойство человеческой психики легко может быть использовано практически в любых целях.

Эксперименты Аша, Милгрэма и Зимбардо стали для человечества очень неприятным открытием. Они показали, что многие люди могут согласиться стать участниками злодеяний, потому что конформизм и склонность доверять авторитетам и подчиняться им, по сути, заложены в человеческой природе. Именно поэтому так важно тщательное соблюдение этических принципов профессионалами, в особенности теми, кто носит белые халаты: их авторитет, обладающий серьезным влиянием на большинство людей, следует по умолчанию расценивать как источник повышенной ответственности и повышенной же опасности.

Эксперименты на себе: этически безупречный вариант?

Эксперименты на себе обычно подаются как редкий пример исключительного самопожертвования и мужества, но более тщательный анализ вопроса показывает, что для ученого или тем более для врача ставить рискованные опыты прежде всего на себе — это норма, своеобразный золотой стандарт. Большинство врачей и ученых в XIX веке считали принуждение к экспериментам недопустимым и чаще всего проводили опыты на себе, изредка прибегая к помощи добровольцев. Но было бы наивно считать, что эксперименты на себе — это самый безопасный и этичный путь познания.

Никто не застрахован от ошибок и заблуждений, даже очень талантливые исследователи. Иногда проверка гипотез сама по себе может оказаться опасной, причем не только для ученого: как это было, например, в случае со знаменитым немецким гигиенистом Максом фон Петтенкофером, уверенным, что заразность холерных вибрионов зависит от неких внешних условий, в частности от времени года и влажности почвы. Профессор регулярно посещал города, где ему удавалось находить подтверждающие его взгляды факты. Желая доказать правильность своих воззрений, он даже принял внутрь культуру холерных вибрионов — и не заболел. Но основоположник микробиологии Роберт Кох предполагал, что Петтенкоферу для эксперимента намеренно прислали культуру ослабленных бактерий. В случае же с обычными холерными вибрионами исход эксперимента мог оказаться трагичным не только для самого Петтенкофера, но и для огромного числа людей. Гуго Глязер в книге «Драматическая медицина. Опыты врачей на себе» пишет:

«Он [Петтенкофер], по сути дела, поставил под угрозу целый город, так как исследователь намеренно отказывался от всяких мер предосторожности. Как и до начала опыта, он принимал и посещал больных, его выделения не дезинфицировались, неся тем самым миллиарды холерных вибрионов в городскую канализацию, и если бы вся эта история произошла с полноценными бациллами, то в Мюнхене, вероятно, с быстротой молнии разразилась бы эпидемия чудовищной силы».

История показывает, что исследователи-герои заблуждались не так уж и редко, потому что готовность к самопожертвованию, сколь бы благородной она ни была, не избавляет от ошибок. Неверные теории появились практически одновременно с классической наукой. Еще в 1767 году выдающийся шотландский врач-хирург Джон Хантер (Гунтер), полагавший, что сифилис и гонорея — это всего лишь разные формы одного заболевания, втер себе в рану выделения больного гонореей и вскорости обнаружил у себя симптомы и гонореи, и сифилиса. Как позднее выяснилось, больной просто был заражен обеими этими болезнями одновременно, просто симптомы сифилиса на момент взятия у него биоматериала еще не проявились. Помимо того, что Хантер страдал от симптомов сифилиса с гонореей вплоть до своей смерти от сердечного приступа в 1793 году, в медицине на десятилетия установилось ошибочное представление об этих венерических заболеваниях: из-за авторитета Хантера гонорею и сифилис долгое время продолжали считать одной и той же болезнью. Кстати, Джон Хантер может посоперничать со своим учеником Эдвардом Дженнером за звание первого экспериментатора на людях. Но поспешность выводов Хантера ставит под сомнение как целесообразность его самопожертвования, так и правомочность отнесения его опыта к полноценным научным экспериментам.

Темной стороне «героической медицины», в частности повышенному риску ошибиться из-за фатальной случайности, как это случилось с доктором Хантером, посвящена статья «Последний довод исследователя» (автор — член Клуба научных журналистов Борис Жуков), которая вышла в 2012 году в журнале «Вокруг света». Еще одна проблема самоэкспериментирования, как пишет журналист, заключается в том, что экспериментатор-подопытный изначально знает, какому воздействию он будет себя подвергать, так что слепой метод исследования, призванный исключить влияние субъективных факторов на результаты эксперимента, здесь по определению недоступен. Результаты опытов на себе тоже могут искажаться из-за эффекта плацебо — убежденность в истинности или ложности проверяемой гипотезы может влиять на результат исследования (впрочем, такой риск существует при проведении любых экспериментов).

По мнению Бориса Жукова, главная опасность самоэкспериментирования заключается в том, что «отвага рискнувшего (а тем более прямо пожертвовавшего) собой исследователя придает особую убедительность его выводам… А у самих экспериментаторов порой возникает убеждение, что эксперименты на себе дают им право подвергать таким опытам и других людей, порой не спрашивая их согласия и даже не ставя их в известность».

Благодаря высокому уровню научно-технического развития в конце ХХ века необходимость в героическом самопожертвовании для проверки тех или иных гипотез, по сути, практически исчезла. Но в 2005 году Нобелевская премия по физиологии и медицине была вручена паре исследователей, один из которых в 1983 году поставил на себе классический эксперимент в лучших традициях XIX века. Речь идет об австралийских врачах Джее Робине Уоррене и Барри Джее Маршалле.

Именно Маршалл выпил культуру бактерий Helicobacter pylori, чтобы окончательно расставить точки над i в дискуссии о причинах язвы желудка. В восьмидесятые годы прошлого века в медицинском сообществе все еще бытовало представление о том, что желудок человека стерилен благодаря действию соляной кислоты и пищеварительных ферментов. Но Уоррен и Маршалл, постоянно обнаруживая в пробах желудочного содержимого больных гастритами и язвой большое количество бактерий H.pylori, заподозрили, что между наличием этих бактерий и заболеваниями есть взаимосвязь. Поскольку эта гипотеза противоречила написанному в медицинских учебниках, научные журналы отказывались принимать статьи Уоррена и Маршалла. Поэтому Барри Маршалл в итоге решился пойти на крайнюю меру — поставил эксперимент на себе: »В один прекрасный день я просто выпил культуру этих бактерий и убедился, что они могут инфицировать любого здорового человека». Правда, поначалу об эксперименте Маршалла напечатали только небольшую заметку в местной газете. Признание правоты и заслуг Маршалла и его коллеги Уоррена произошло намного позже, зато на самом высоком уровне.

Примечательно, что Маршалл ограничился экспериментом на самом себе, хотя можно легко себе представить, что кто-нибудь другой, не столь щепетильный в вопросах этики, вполне мог попытаться организовать массовый эксперимент с заражением людей H.pylori — разумеется, с последующим триумфальным излечением участников. Возможно, что подобный опыт даже могли бы согласовать как вполне безопасный, так как почти до конца ХХ века ученые продолжали считать, что бактерии в желудке человека не выживают. А позднее, когда H.pylori все-таки признали желудочным обитателем, официальная наука была уверена, что этот микроб совершенно безвреден и никак не может быть причиной гастритов и язв. Сейчас считается, что хеликобактер в принципе может жить в желудочно-кишечном тракте человека, не причиняя вреда, и лишь при сочетании нескольких неблагоприятных факторов происходит активное размножение бактерий, приводящее к заболеваниям, которые лечатся при помощи антибиотиков.

Так что приходится признать, что даже экспериментирование на себе не является страховкой от нарушения базовых этических принципов.

Информированное добровольное согласие — вот то непременное условие, которое должно предварять любые эксперименты с участием людей.

Если заручиться таковым не получается, то единственным этически верным вариантом будет отказ от проведения опытов. Никакие соображения о потенциальной пользе или экономической выгоде не могут служить оправданием принуждения к участию в исследованиях, равно как и апелляция к мифическим нуждам науки.

В науке нет такого понятия, как «научная целесообразность», зато всегда были, есть и будут ошибочные концепции. К тому же история науки свидетельствует: число инструментов и методов познания постоянно растет, и всегда есть шанс в будущем решить ту или иную научную задачу без насилия. И, несмотря на то что знание — исключительно ценный результат исследовательского труда, в случае, когда объектом изучения выступает человек, именно его жизнь, свобода и достоинство являются высшей ценностью.

Статью для самиздата проиллюстрировала Anna Forqture