Правда ли, что Большой Брат все еще наблюдает за нами? В современном обществе оруэлловский образ государства (или корпорации), которое установило за гражданами тотальную слежку, — уже неактуален. Почему — объясняет издатель журнала «Локус», преподаватель философии в Казанском федеральном университете Самсон Либерман в тексте о сути надзорного капитализма.

Сравнивая современные режимы власти и концепцию Фуко о либеральном государстве, исследователь показывает, что делает нынешние госстратегии экономически неэффективными, как политика стала выстраиваться вокруг риторики «угнетенного меньшинства» (и при чем тут «я русский»), из-за чего государства все чаще берут на себя роль спасителя перед концом света и почему главный образ современного общества — не Большой Брат, а жертвующий собой Нарцисс.

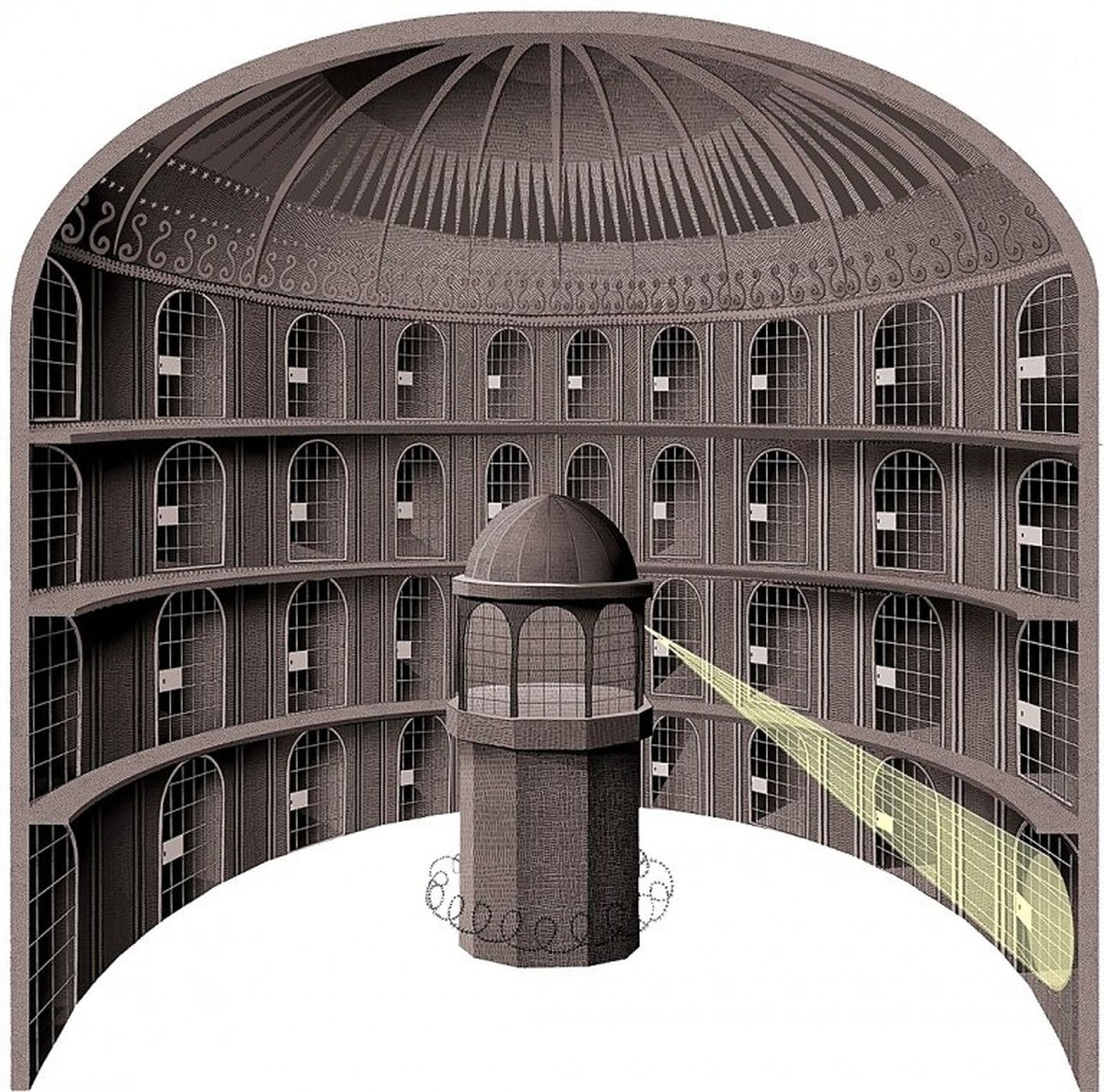

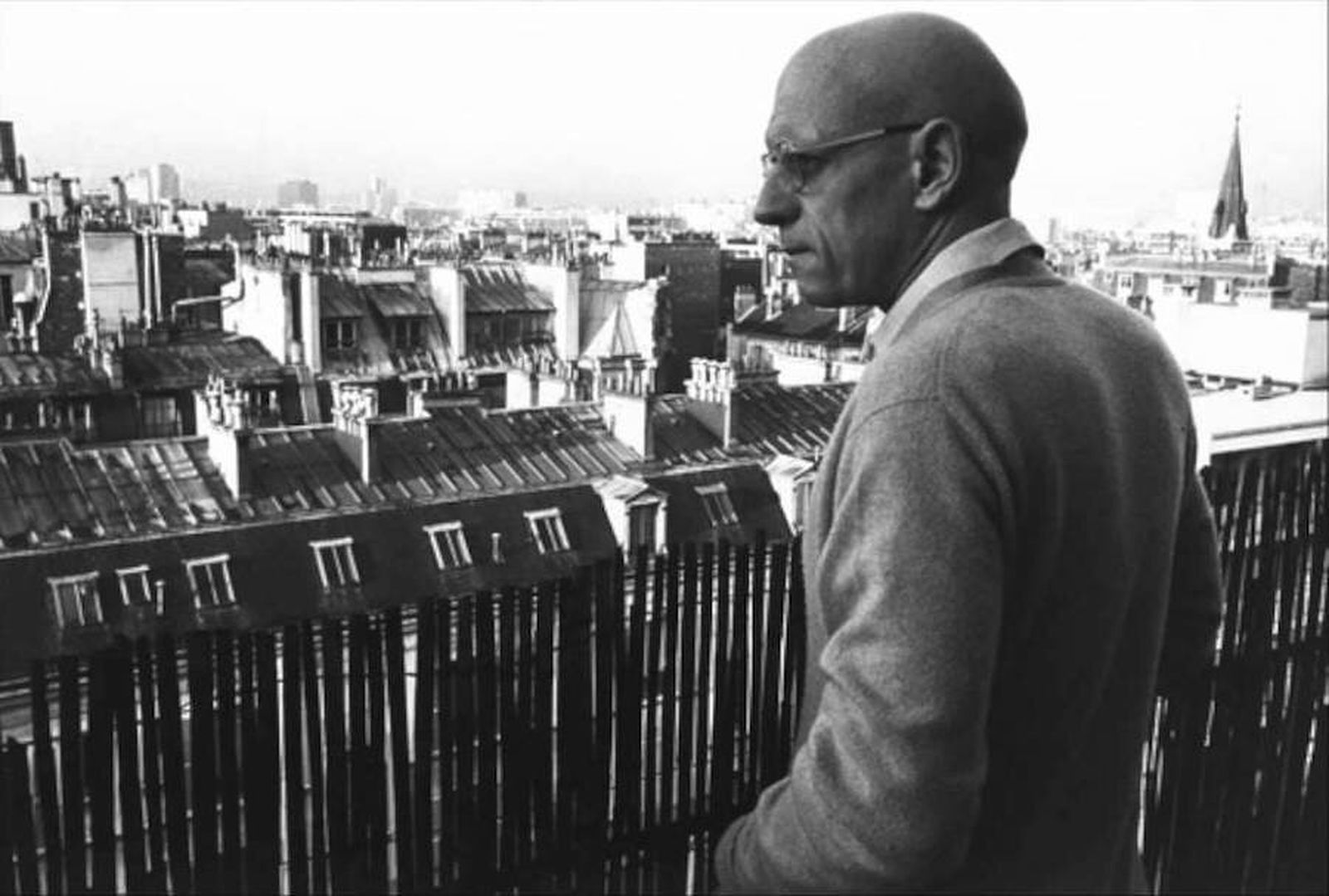

В критике современного общества постоянно повторяется мотив о всеобщей прозрачности, потери приватности, постоянном надзоре и т. д. Социальные сети, банковские приложения, государственные цифровые сервисы беспрестанно следят за нами, накапливая и анализируя пользовательские данные. Этот мотив тотальной слежки родом из «Надзирать и наказывать» Мишеля Фуко, и он звучит вполне отчетливо в книгах вроде «Надзорный капитализм» Шошанны Зубофф, «Капитализм платформ» Ника Срничека и многих других.

Однако в массе своей подобная левая критика упускает важный момент — для самого Фуко власть никогда не была инстанцией или тем более институцией, субъектом, на который можно показать пальцем (корпорации, государство, банки и т. д.) и, пусть только гипотетически, устранить. Для французского теоретика власть — это режим практик, который регулирует отношения между агентами, а не позиция, субстанция или суверен. Феодализм — это не столько власть феодалов, сколько нормы, правила, логика отправления этой власти. Устранение феодала — это не конец феодализма, но его норма: «Король умер — да здравствует король».

И такое понимание власти как «гувернаментальности» (режима управления) вполне применимо и к современным политическим практикам, связанным с цифровыми сервисами и платформами. В статье я выделил основные отличия современной нам «платформенной гувернаментальности» от той, которую Мишель Фуко в поздних своих лекциях называет либеральной.

То есть я попытаюсь описать «надзорный капитализм» не как угнетение или эксплуатацию, не как действия конкретных людей или институтов, но как некоторый режим власти, в котором мы все сегодня существуем. Так же как феодализм — это не про власть феодала, но феодальность самой власти, платформенный капитализм — это не про власть корпораций и платформ, но платформенность власти. Илон Маск, Павел Дуров, их фирмы, руководство и т. д. настолько же внутри платформенной гувернаментальности, как и рядовые пользователи.

Антирынок

Ключевым отличием либерализма Фуко считает веру в рынок как в некоторую естественную, почти природную процедуру. Если предыдущая гувернаментальность «полицейского государства» ограничивала власть суверена условно внешними самой политике факторами вроде авторитетов морали, религии и т. д., то либерализм ограничивает ее внутренней логикой эффективности. Чрезмерная власть, вмешательство государства просто неэффективны, рынок должен сам все расставить по своим местам. Никаких внешних моральных авторитетов, только внутренняя рыночная саморегуляция и компенсация.

Либерализм сводит вмешательство государства к минимуму, но не потому, что это правильно, а потому, что это эффективно. Из наместника бога на земле государство превращается в смотрителя рынка, который должен следить за чистотой совершаемых сделок.

Однако современные политические решения довольно часто позиционируются как «антирыночные», т. е. очевидно экономически неэффективные (выходы из экономических союзов, эмбарго, карантины, экономические санкции, военные операции и т. д.). И оправдываются они апелляцией к некоторому должному порядку вещей, то есть к морали.

Обвинения в продажности, потере достоинства, предательстве, равно как и требование этически правильных, пусть и заведомо неэффективных решений, — это норма современного политического дискурса.

И это не обязательно только слова. От пламенных речей Греты Турнберг и предвыборных обещаний Дональда Трампа мы давно перешли к ковидным карантинам, экономическим эмбарго, санкциям и специальным военным операциям.

От населения к идентичности

Согласно Фуко, главный предмет заботы либерализма — это население. По его словам, эта категория изобретается в XVIII веке. Население определяется не внутренними (сущностными) свойствами, но внешними отношениями со средой, по аналогии с популяцией в экологии и биологии. Население Англии — это вовсе не английский народ, и совсем точно не подданные английской короны. Население — это те, кто проявляют себя социально, экономически, политически, демографически и т. д., это предмет описания статистики, оно не имеет скрытых свойств, все их свойства проявлены и зафиксированы.

Если государство — это смотритель рынка, то население — это участники рынка, все свойства которых определяются и переопределяются здесь и сейчас, во время сделки. Население всегда открыто, живо и подвижно. Оно взаимодействует с внешними факторами и окружающей средой, реагирует на них и подстраивается.

И главная политическая или социально-политическая задача власти — забота о населении, предоставление ему как можно больше возможностей взаимодействовать со средой, чтобы оно ни в коем случае не законсервировалось и не застоялось.

Однако современная политика заботится не о подвижности обращения населения, но о защите идентичности, о чем мы подробно когда-то уже писали для Дискурса. Политика идентичности подробно описана у Фрэнсиса Фукуямы, она руководствуется представлением о существовании некоторого внутреннего подлинного Я, которое необходимо защищать от давления общества и навязываемых им стереотипов и постоянно самовыражаться.

Главный пример такой политики для него — прежде всего представители различных миноритарных групп, требующих признания собственного достоинства. Так, акты терроризма вряд ли можно объяснить рыночными механизмами, предположение про расчет на прибыль в загробном мире (в виде 300 девственниц, например) очевидно нелепо, пренебрежительно и вряд ли имеет отношение к подлинной мотивации террориста-смертника.

Однако сегодня вокруг риторики угнетенного меньшинства выстраивается государственная политика.

«Я русский» Шамана — это, конечно, не про императорское подданство и верность царю, но это и не про безличное открытое рынку население.

От безопасности к катехону

Либерализм у Фуко также определяется особым отношением к событиям и катастрофам, когда последние предстают как «химеры», сбои в системе. Последняя всегда способна, при правильном (минимальном) управлении, к самостоятельному восстановлению исходного баланса. Тьма — это просто недостаток света, преступления и болезни — статистические отклонения от нормы, войны идут только в странах третьего мира, а смерть и старость практически побеждены. Негативное понимается как некоторая внутренняя погрешность системы (скачок рынка, временный кризис), не имеющая собственной самости. Безопасность всегда будет восстановлена.

Современную же политику можно связать не с концептом безопасности, но наоборот — катастрофы, угрозы, события, которые нуждаются в незамедлительных решительных политических действиях.

Эта оптика взывает не к глобальной самовосстанавливающейся рыночной системе, но к суверену-защитнику: «Бандера прийде порядок наведе», «Сталина на вас нет» и т. д.

Карл Шмитт предложил в свое время понятие «политическая теология». Если совсем грубо, то речь о понимании современной светской политики как переносе и секуляризации религии. Согласно ему, основная функция средневековой церкви — это подготовка к неизбежному апокалипсису, спасение человечества. Современное же государство берет на себя функцию «катехона», дословно «удерживающего», которое должно воспрепятствовать приходу конца света, отсрочить его или победить окончательно.

Такое «удержание» настоящего от конца времен напоминает концепцию безопасности Фуко, однако есть серьезное отличие. Здесь зло понимается субстанционально, как нечто внешнее, угроза реальна, в то время как у Фуко любая угроза исходит изнутри системы и, строго говоря, не существует самостоятельно. Карл Шмитт настаивает, что источником политической власти является не учреждение законов (суверен — тот, кто закрепляет и поддерживает силой правила), но их приостановка (суверен — тот, кто вводит режим ЧП, военное время или режим контртеррористической операции). И эта приостановка «нормальности» оправдывается наличием внешней угрозы.

Государство из смотрителя рынка превращается в защитника идентичности от вражеских посягательств, мобилизующих нас на последнюю войну добра со злом.

Если лозунгом безопасности можно считать «лишь бы не было войны», то сегодня мы живем в режиме известной компьютерной игры «Смертельная битва уже началась».

От анти-Эдипа к анти-Нарциссу

Фуко определяет либеральную гувернаментальность как способную учитывать и корректировать желания населения. Современная же политэкономия работает скорее с вниманием человека. Подробно об этом уже было вот тут. Грубо это столкновение двух экономик желания и внимания можно показать как столкновение форм субъективации (производства обществом индивидов, социализации, превращение человека в субъекта): эдипальной и нарциссической.

Когда Фуко говорит о биополитике желания, в той или иной мере он ссылается на совместную работу Жиля Делеза и Феликса Гваттари «Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения». Помимо всего прочего, в этой работе критикуется представление об Эдиповом комплексе (сексуальное влечение к матери и конкуренция с отцом) как о ключевой структуре психики и культуры, которое свойственно популярному психоанализу.

Сегодня трудно встретить произведение массовой культуры, в которой сложность персонажа раскрывалась бы не через сложные и болезненные отношения с родителями. Так же трудно представить себе психоаналитика, который не сводил бы все разнообразие психологических проблем к сексуальным проблемам с мамой и папой. Именно против такой редукции восстают Делез и Гваттари. Они предлагают понимать Эдипов комплекс не как базовую структуру психики, но как навязываемый капитализмом невроз. Психоанализ не столько выявляет «естественные» желания, сколько формирует и нормирует их.

Эдипов комплекс для них — это навязываемая структура, прокрустово ложе, которое канализирует либидо в нужные обществу формы, превращая нас из открытых миру персонажей мифов (шизоидов, имеющих в том числе сексуальные отношения с богами, реками, тиграми) в бесконечно копающихся в отношениях с родителями невротиков.

Современный же капитализм скорее ругают за формирование нарциссического отношения к себе и окружающим. И в некотором смысле это действительно так, если только мы будем помнить, что миф о Нарциссе — это не история про завороженность собой и самовлюбленность, но завороженность собственным отражением.

Борис Гройс в эссе «Апология Нарцисса» понимает этот момент как заботу о собственной представленности в глазах других. То есть Нарцисс скорее открывается взгляду другого, превращая себя в произведение искусства, в прекрасное как таковое.

Нарцисс жертвует своим внутренним миром, своими желаниями ради взгляда и внимания другого.

Современный нарциссизм, в котором обвиняют пользователей социальных сетей, — это попытка контролировать свой образ в ситуации, когда прозрачность неизбежна. Мои студенты, работодатели, семья, платформы, государство — все всё про меня знают. Но я могу попытаться повлиять на то, как они меня видят, а это требует очень пристального внимания к собственному отражению.

Если капитализм второй половины XX приучал нас к контролю над собственными желаниями и желанием других, то современные платформы приучают нас контролировать собственное внимание и внимание других.

Эти четыре изменения в гувернаментальности могут быть объяснены появлением новых процедур «производства истины», последняя сегодня рождается не в ходе рыночного обращения товаров, но в ходе распределения внимания вокруг тех или иных событий и инфоповодов. И главный вопрос современной государственной власти — отношение с этим «новым рынком» внимания. Насколько государство должно регламентировать его, а насколько подстраиваться под него?

Другие статьи о философии современной политики:

Что объединяет Христа, Сократа и Трампа? Поиск правды в постмодерне: экспрессивный индивидуализм как критерий истины

Философия терроризма. Космическая война, архаические ритуалы, модернистское шоу и психология смертников

Как цифровой фетишизм угрожает демократии? Насилие информации и общество усталости в философии Бьюнг-Чул Хана