«Making the world a better place» — мантра сотен стартаперов по всему миру. Но есть люди, которые не просто ставят себе такую миссию, но и ежедневно улучшают жизни других людей. Александр Ненашев — основатель и руководитель проектного бюро pdupd.co. В 2018 году он курировал Лабораторию социальных исследований — всероссийскую бесплатную проектную школу, куда взрослые люди приезжают со своими идеями — и помогал запустить десятки проектов.

В интервью Дискурсу Александр поделился опытом и рассказал о том, как устроена работа профессиональных проектировщиков, чем отличаются российские и мировые практики проектирования, как реализуются социальные проекты, с какими сложностями они сталкиваются в России и как самому стать катализатором социальных изменений.

— Вы с командой занимаетесь социальным проектированием. Что это такое?

Я не люблю термин «социальное проектирование». Он имеет негативную коннотацию. Есть тип таких очень умных людей в очках, которые говорят, что занимаются социальным проектированием и знают, как правильно — они что-то рисуют на флипчартах и говорят: «мы общество будем разворачивать в эту сторону или в эту!». Я боюсь доминатных терминов: будто есть некто, кто знает, куда нам всем лучше развиваться. А я ни в коем случае этого не знаю. Поэтому у моей команды все проекты про изменение руками и головами сообщества – то, что называется термином, тоже пошловатым, «изменение снизу». Изменения сверху тоже нужны, иначе не бывает — большие игроки (государственные организации, и частные компании) помогают проектам не умереть и расти. Но в любом случае, социальное проектирование предполагает более властную позицию — а мы не хотим ее занимать. Скорее мы создаем проекты, работающие на улучшение качества жизни.

— Что вы делаете, чтобы проекты, не оказались для людей навязанными сверху?

Все люди хотят счастья и любви, и мы им помогаем (улыбается). Если серьезно, то мы занимаемся фасилитацией изменений. Чтобы эти изменения укоренились, мы придерживаемся трех принципов: 1) Мы хотим, чтобы благодаря нашим проектам люди развивались и образовывались, то есть возникала разница между их вчера и сегодня. 2) Нам важно, чтобы проектировщики, как можно больше общались с представителями других групп и слоев (как внутри проектировочной команды, так и среди тех, для кого они делают проекты), умели объединяться с обладателями других типов мышления и вместе что-то создавать; чтобы получалась синергия, хоть это, на мой взгляд, и пошлое слово. 3) Результат идей этого различного сообщества должен иметь долгосрочный эффект не только внутри него, но и в среде, для которой они что-то делают.

— Что делает проект — общественным проектом?

Сформулирую от обратного. Проект не может быть общественным, если там не произошло акта развития — по навыкам или по знаниям. И если там не было пересечений групп людей, то есть это было что-то нишевое — точка сбора определенной касты, а не проект. И третье — либо сейчас, либо в потенциале это не имеет большего эффекта для других групп. То есть про это никто не узнал и не распространил информацию, это не заложило ни в каком виде фундамента для чего-то социально большего. И вот если все эти три пункта не соблюдены, то проект нельзя назвать общественным.

Важно не чувствовать себя миссионером — если кому-то нравится и важна формулировка «социальный проект» — пожалуйста, но важно избегать такой позиции, в первую очередь, внутри себя, как: «мы помогаем обществу», «мы его спасаем». В таких случаях всегда получается безобразие.

Вот прекрасный пример: банк выпускает продукт. Казалось бы, при чем здесь проект для общества? Но в нем придумана механика, которая помогает людям жить. Например, проект, где людям нужно заниматься спортом и вести более здоровый образ жизни и от этого зависят их финансовые накопления. Охрененная же идея! Тут есть польза и для банка, и для людей. И есть обычный банковский проект, в котором просто нужно увеличивать количество кредитов. И то, и то называется банковским продуктом. Но первый продукт такой, что кайфово сразу всем заинтересованным сторонам. Иначе, кстати, это не будет работать — если просто про здоровье, то это прикольно, но недостаточно. А вот когда у тебя появляется еще игрок с коммерческим интересом, сразу возникает и потенциал к масштабированию. Людям в России нужно учиться собирать именно такие проекты с большим количеством точек интереса.

— Расскажи, пожалуйста, на примерах из своего опыта, что именно создают проектировщики?

Большинство наших проектов — закрытые, поэтому расскажу, не называя конкретных заказчиков. Наши проекты делятся на несколько типов.

1) Мы помогаем компании анализировать запросы текущих и потенциальных клиентов, чтобы понять, как можно сделать продукты (IT-приложения, сервисы — банковские, государственные — какие угодно) лучше. Это самый простой, первый уровень проектов, в которых важна ориентация на пользователя.

2) Проекты про корпоративную культуру. Топ-менеджерам нужно понять что-то про коллектив, чтобы внутри компании была атмосфера, подходящие способы коммуникации и способы мотивации; чтобы была синхронизация поколений; чтобы те, кто работает и те, кто организовывает, понимали друг друга. Главные заказчики такого рода проектов в России сейчас — это IT-компании.

3) Проекты про большие социальные миссии. Например, есть условная страна X — и государство, и федеральная власть, и местная власть, и частные компании, — которая видит, что люди на конкретной территории чем-то недовольны. И нужно придумать, как что-то на ней изменить, чтобы качество жизни ее обитателей стало лучше. Это самые сложные и интересные проекты.

— Расскажи, пожалуйста, на примерах, как реализуются социальные изменения?

Есть три основных пути:

Первый — запустить проект, основанный на средовом решении, то есть на комплексном улучшении среды, в которой человек обитает. Пример сложного проекта про большую социальную миссию и средовое решение связан с улучшением бытового опыта людей с ограничениями моторики рук из-за приобретенных или врожденных травм. Мы исследуем жизни людей с этими ограничениями, а потом проводим аналитику лучших товаров, которые встраиваются в концепцию универсального дизайна, и создаем индекс продукции, которую в конкретной бытовой среде — в квартире, например, — таким людям удобнее использовать. Это может быть чайник, зубная щетка и даже помада. Причем важно понимать, что в данном случае мы анализируем не специализированную продукцию, а ту, которая продается на массовом рынке. И наша задача — найти самые удобные товары, придумать индекс этих товаров и сделать так, чтобы у этих товаров в большинстве магазинов появились соответствующие маркировки. И тогда, люди с ограниченными возможностями и те, кто за ними ухаживает, будут лучше знать, что им покупать.Например, на прилавке два одинаковых чайника, но с помощью маркировки человек поймет, что о нем подумали и ему не нужно мучиться с выбором. В условиях, когда эти люди часто покупают по 15 чайников в поисках наиболее удобного и далеко не всегда обладают хорошим достатком, нужно помочь выбрать правильный чайник сразу.

Одна из важнейших целей — как бы сказать этим проектом: «Cмотрите: такая проблема есть, нужно подумать о людях и научиться создавать для них необходимые штуки».

Мы не придумали что-то новое: такой подход к продукции — это мировой тренд. Универсальный или инклюзивный, как его чаще называют, дизайн существует давно. Только в России пока этого совсем нет: у нас есть пандусы, — об этом думать уже привыкли, а об остальном пока не очень.

Второй путь — запустить локальный проект. Например, когда люди организовываются в сообщества, где они обучаются какому-то делу и создают что-то материальное, а результат их деятельности — ковры, посуда, сувениры и т.д. — может быть отправлен в другой город или даже страну. Так люди самоорганизуются в небольшие бизнесы, ремесленнические центры. В этом случае важно помочь людям организоваться, научить друг друга, делать качественный продукт и продавать его. Недавно мы помогли запуститься такому проекту. Это был проект, в котором мастерицы, умеющие вязать и шить, организовались в сообщество в одном моногороде. Их труд не востребован в том месте, где они живут, но они захотели обменяться друг с другом опытом, начать шить и продавать свои продукты с помощью digital-инструментов, — например, в Екатеринбурге, в Москве и других крупных городах. Мы запустили прототип, чтобы доказать, что такая механика работает. Проект пока полностью не реализован, но, думаю, у него большое будущее.

Третий путь можно назвать «экстерриториальным». Например, нашими заказчиками часто выступают те, кто озабочен вопросами современного образования. Особенно в тренде уже избитая, совершенно неработающая тема — профориентация подростков. В постсоветском пространстве есть тенденция делить людей на особенных и не особенных, талантливых и неталантливых. С талантливыми уже работают спецшколы и отдельные центры. А что обществу делать с «не-особенными»? Все ведь мечтают работать с одаренными, делают особый отбор кандидатов. И вот мы берем не-талантливую категорию и нам нужно помочь государству, например, собрать для нее модель. Что должно появиться в образовательной среде, чтобы эта подростковая аудитория была успешнее в своей профессии в будущем? Многие говорят: сделаем курсы абстрактной профориентации, мастер-классы или экскурсии на предприятия! Но для большинства подростков это абсолютно не будет работать. Наша задача — понять, что будет. И дальше из этого рождается целый ряд проектов. Например, специализированное медиа для подростков или фестиваль про творчество, современную культуру или квесты. У большинства это никак не ассоциируется с образованием, но мы закладываем такие механики, которые будут отвечать на внутренний вопрос подростков, что они хотят в жизни дальше.

— Какие социальные проекты последних лет тебя вдохновляют?

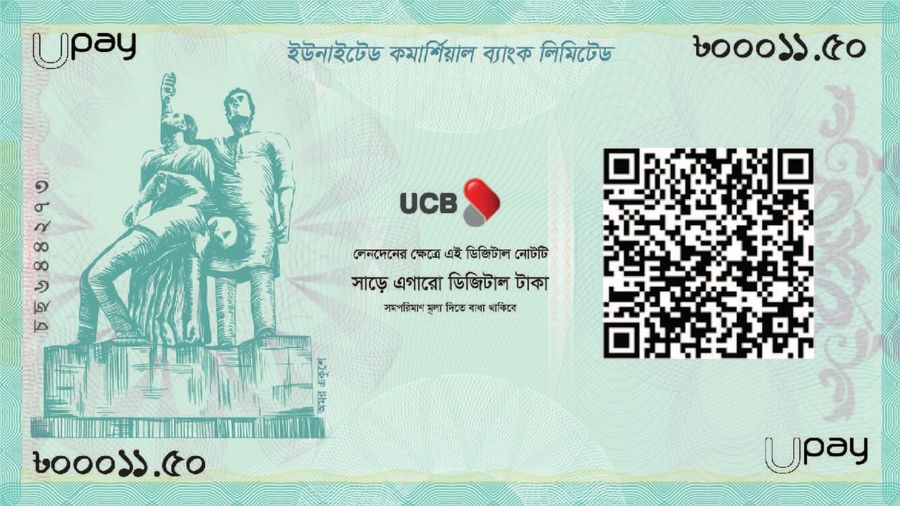

В Бангладеш решали интересный финансовый кейс. Люди боялись отказываться от наличных денег, а в этой стране так развивается экономика, что оборот наличных стараются минимизировать. Население не верило цифровым деньгам в силу разных причин — в первую очередь, из-за сложившейся привычки. И позвали художников, чтобы они отрисовали в приложении для смартфонов много разных выдуманных купюр, которые по стилю очень похожи на бумажные. Люди на уровне ощущений начали «отдавать» эти телефонные купюры, с которых считывалась информация — и они таким образом постепенно перешли на цифровую экономику. Это проект крут простой и понятной механикой.

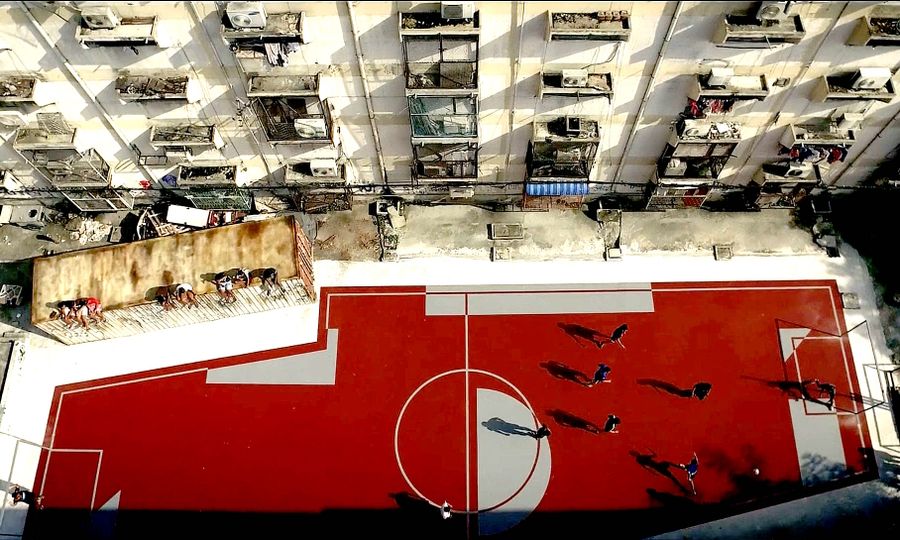

Еще мне очень понравился проект, который делали в Бангкоке про большую доступность спорта. В городских трущобах нарезали футбольные коробки, но не привычной формы, а самых разных. Идея понятна — спорт может быть любым. Я видел фото со съемки этих коробок с вертолета — в виде разных интересных геометрических фигур — и подумал, как круто! В самом деле — какая разница? Прояви изобретательность и делай.

Сила этих проектов в рефрейминге. В большинстве случаев громадные сложносочиненные проекты не будут реализованы никогда. Работают простые механики, которые позволяют рефреймить способ пользования чем-то, пересматривать собственные привычки. Любая культура предполагает четкие стандарты. И ключевое искусство XXI-го века — это умение понять, из чего состоит культура твоей страны/города, как она на тебя влияет, и уметь сделать выбор: хочу ли я быть с этим или что-то из этого хочу пересобрать?

Любой хороший проект — это про то, что ты показываешь человеку больше возможностей. Приоткрываешь новые опции — опции образования, опции общения, опции находиться в лучшем пространстве.

— Мне кажется есть некоторое несоответствие между тем, что ты называешь свободой выбора в XXI-м веке и твоими примерами образцовых проектов. Человек, которого буквально заставили перейти на цифровую экономику — разве он в этот момент ощущает свободу выбора? Ему могут быть неудобны эти изменения, объектом которых он стал. Как бороться с этим ощущением неприятия нового у людей?

Очень важно понимать, что не надо ни с чем бороться.

Людям вообще тяжело учиться. Когда ты осваиваешь новые знания — ты учишься делать что-то по-другому. А людям сложно делать новое. В новом всегда есть риск неопределенности, а желать неопределенности сознательно человеку противоестественно. Самое желаемое состояние — состояние покоя и спокойного линейного движения. Действительно, большинство людей не хотят меняться, но при этом все могут развиваться.

Любая культура предполагает четкие стандарты. И ключевое искусство XXI-го века — это умение понять, из чего состоит культура твоей страны/города, как она на тебя влияет, и уметь сделать выбор: хочу ли я быть с этим или что-то из этого хочу пересобрать?

Сначала ты работаешь с людьми, у которых есть позиция, с группой, которая уже готова к изменениям, с людьми, которые уже живут в новом мире, но по факту еще его не видят, и на них — тех, кто давно ждет изменений, — ты и запускаешь пилот. Отточив идею на них, ты начинаешь работать с остальными частями спектра, где по одну сторону сверхлояльные к твоей работе люди, а по другую — те, кто ненавидят новое и хотят его обойти. Дальше ты просто поглощаешь этот спектр. И важно помнить, что всегда будут те, кто против социальных изменений.

Что делать с теми, кто в середине спектра? Хочешь не хочешь, а будешь жить в более многополярном мире и в более азиатском: миллиарды людей будут разговаривать на хинди или на китайском. Этот мир может тебе не нравится, ты можешь бежать от него и кричать «Старая Европа-матушка всех спасет!», но волна изменений все равно тебя сметет. Задача проектировщиков в том, чтобы придумать такое решение, которое устроит всех, включая не желающих меняться.

Но главное — надо, действительно, верить что каждый человек хочет лучшей жизни. А что такое для конкретных людей лучшая жизнь? Например, есть человек, для которого нормально жить в кредит. Понимая, как движется логика накопления финансов, ты осознаешь, что скорее всего, этот человек обречет себя — а потом еще и всю свою семью — на бедность. Это сложная этическая позиция — что ты должен с ним сейчас как хороший проектировщик сделать? На мой взгляд, ты должен показать ему больше возможностей. Это экологичная дорога, которой мы всегда стараемся идти. Но иногда кто-то выбирает — и это темная сторона проектирования — заставлять. Могут обязать человека не взять следующий кредит — вплоть до физического воздействия. Скорее всего, это не особо умные проектировщики, которые не понимают, что такое долгосрочные последствия, потому что, выбирая позицию отца, ты человека со сложной жизнью наделяешь ролью ребенка. На мой взгляд, работать надо не из родительской позиции.

Мне кажется, сейчас в нашем обществе меняется отношение человека к государству. С позиции родителей и детей мы хотим перешагнуть в позицию партнерскую, а некоторые хотят даже сразу перейти к отношению к государству как к сервису. Это тренд, в который я верю, — государство должно быть прежде всего сервисом для жизни людей, а не заботливым родителем, который ругает, поучает, и воспитывает. Многие сейчас разочаровываются в этой модели, перестают слепо доверять государству и говорят «хочу сам выбирать» — например, куда пойдут налоги.

—А государство как проект вписывается в твое понимание проекта для общества?

Идеальное государство в несуществующем мире — да. Есть ли такие государства сейчас? Нет, конечно. Я в данном случае о реальных вещах: государство как сервис — это когда тебе не надо ходить двадцать раз в налоговую, чтобы зарегистрировать ИП. Но вообще государство как проект — это самая сложная тема для разговоров, потому что оно самое медленное с точки зрения изменений. Самое быстрое — это сфера коммуникаций. Потом уже меняется бизнес, и в последнюю очередь – государство.

Расскажи, пожалуйста, про основные отличия проектирования в России и Западе.

У нас есть такая привычка, — мы не умеем создавать проекты в длину. Всем нам нужен результат сейчас.

Но скажу очень неожиданную, наверное, вещь — тот факт, что президентский срок стал больше, позитивно влияет на проектирование. Сейчас проекты делаются более вдумчиво и с большими последствиями. Так как у нас проекты сильно зависят от государства, каждый понимал раньше, что через 4 года все может измениться — зачем думать о долгосрочных изменениях? Все лихорадочно пересобиралось до выборов и после. И поскольку у людей были всего лишь какие-то два года для реализации проектов — все стали заточенными на результаты.

Это первое отличие. В Европе каждая страна готова годами делать проекты, аналитически к ним подходить. Они пять лет лет могут исследовать, как люди с ограничениями моторики во всем мире чистят картошку, и потом еще пять лет придумывать новый нож для чистки.

Но это не значит, что в России все хуже. В скоростной модели, в условиях выживания у тебя сразу развивается философия творчества. Мы ищем ответ, как сделать так, чтобы была быстрая демонстрация результатов сейчас и еще больший результат в будущем. В таких условиях формируется стартап-майнд, а это плодотворно для проектирования.

Второе ключевое отличие — у нас есть большие тренды, связанные с политикой. Например, на уровне государства у нас сейчас модно делать проекты в сторону цифровизации — и все бегут в эту сторону. На Западе же есть много институтов, которым интересно развитие в разных направлениях.

А еще у нас ты можешь увидеть какую-то интересную картинку будущего проекта не потому что ты гений и что-то уникальное придумал, а потому что наша страна развивается с большим запозданием. У нас часто какие-то проекты выглядят как повторение западных: просто повтори, что делают десять лет, и уже будет неплохо.

— На какие проекты проектировщикам в России стоит обратить внимание в первую очередь?

Не хватает проектов, нормирующих разнообразие — тех, которые показывают, что вокруг может быть все по-другому. Другие люди, другие здания, другие сервисы. То есть мне кажется, мы сейчас узко мыслим, из-за чего и договороспособность низкая.

Требуется постоянное расширение картины мира — проекты про то, что мир очень разный и это хорошо. И внутри этого проектные идеи могут быть и про образование, и про путешествия, и про медиа, и про другую городскую среду.

У нас все однообразно: однотипное потребление информации, однотипные города, попытка собрать людей в какие-то классы, разложить на потребительские полочки. Из этого рождается очень много стереотипов: мужчины должны быть такими, а женщины такими, правитель должен быть такой, образ жизни такой, образование — вот такое, а если сказать, что все может быть какое угодно, людей это обескураживает. Проекты должны помогать человеку лучше познать себя. Сначала дать свободу выбора, а потом помочь определить, что из этого пространства выбора про тебя самого.

— Какое на твой взгляд самое важное качество хорошего проектировщика и исследователя?

Классное проектирование — это про ширину мира, про разность контекстов. Мне в этом плане очень повезло: у меня мама из такой типичной семьи Арбата — очень понятная траектория развития в науке и педагогике (она по образованию учитель географии). А папины родственники — из Тамбовской области. Дед по папиной линии из рабоче-крестьянского поселка возле железной дороги — и это совсем другие образы, другая манера поведения и иная траектория, чем у мамы. Все это интересно и неожиданно во мне сочетается.

Плюс еще один важный фактор — этот контрастный город, в котором я родился, — центр Москвы и окраина. А в детстве летом это еще и деревня под Рязанью с свиньями и курицами — там нет асфальта и до ближайшего магазина 15 километров. Там и воды нормальной нет — только речка! И ты каждое лето из Москвы десантируешься туда и бегом на сельскую дискотеку, где все танцуют вокруг сумки и пьют «Клинское». А дальше вся моя жизнь — калейдоскоп разных контекстов, в которых я должен для комфортного существования уметь растворяться, а потом в них что-то изменять, чтобы жить. Вот это искусство проектировщика.

— Как реализуются социальные проекты?

Реализация состоит из четырех простых этапов — исследуем, проектируем, тестируем, после теста запускаем и масштабируем.

Любой проект начинается с исследования. Мы, например, без исследования, на основе которого придумывается модель, не беремся ни за один проект, потому что получится тупой креатив.

Требуется постоянное расширение картины мира — проекты про то, что мир очень разный и это хорошо. И внутри этого проектные идеи могут быть и про образование, и про путешествия, и про медиа, и про другую городскую среду.

Человечество накопило множество методов, обширный инструментарий исследования и огромное количество уже готовых исследований. В вашем распоряжении всё — от полевой этнографии до чтения вторичной информации.Главное помнить, что цель проектировщика — это не упарываться по инструментарию, иначе в какой-то момент он теряет что-то очень важное в своем проекте.

Цель — это создание результата, создание проекта, улучшение жизни людей. Хорошо видно, как работает исследование на примере видеокомпании Netflix. Есть принцип так называемого желаемого «я». Проводилось исследование, где аудитории задавался вопрос — «Какое видео вы смотрите?» И люди в этот момент представляли себя в лучшем мире, в котором они смотрят очень правильное видео — обучающее, например. А дальше исследовалось реальные пользовательские модели поведения. Обнаружилось, что большая часть контента, который эти люди употребляют, — это порнография. И проектировщику нужно построить что-то для этих людей, желаемое «я» которых важно учитывать, но важно и помнить, что оно не будет реализовано без имеющегося «я».

После исследования нужно взять одно сильное и яркое утверждение — мой проект будет об этом. Это и есть проектирование. При этом важно учитывать два аспекта. Во-первых, тебе должно нравиться то, что ты придумываешь, а во-вторых, это должно очень хорошо встраиваться в сценарий жизни пользователя. Постарайся сделать так, чтобы проект реально попадал в интересы всех заинтересованных лиц. Продумай, в чем их выгода? Какого рода эффект будет от твоей работы? Тебе нужно, чтобы на другой стороне возникло ощущение — «конечно, ведь это и моя ответственность тоже, для меня это важно, я с этого что-то получу!».

Третья стадия — это прототипирование, проверка, насколько твоя идея жизнеспособна. Покажи, что ты знаешь, как достичь свою цель — для этого сделай прототип и протестируй его на целевой аудитории будущего проекта. Прототип — это физическое воплощение твоей идеи. Это воплощение можно отдать тому человеку, которого ты исследовал, чтобы он какое-то время повзаимодействовал с твоим прототипом. Хотя бы в игровой форме.

Если анализировать опыт использования прототипа только на уровне «пользователь говорит», ничего хорошего не выйдет. Тут важно твое наблюдение со стороны. Например, ты следишь, как дергается глаз пользователя в момент взаимодействия. Но лучше смотреть комплексно — люди и поигрались, и подумали, как улучшить, и поговорили в виде интервью — нет одного универсального сигнала.

В прототипе нужно заложить только ключевую функцию будущего проекта. И он должен быть дешевым — чтобы у тебя их было много, чтобы ты их быстро создавал, много тестировал и выкидывал на помойку. Идея ничего не стоит — стоят только твои руки, которые создали что-то и дали аудитории. Прототип помогает найти эффективную механику, проверить её на практике и минимизировать риски неуспеха большого проекта.

Четвертый этап — это запуск и масштабирование, когда ты сделал несколько итераций, покрутил, понял и увидел, что где-то на этапе прототипа у пользователя зажегся глаз: «вау, классно!» Все, в этот момент у тебя уже есть некоторая гарантия, что проект будет небесполезным.

Думаю, самое главное для начала — нужно очень глубоко понять, что именно ты делаешь, как ты будешь буду это реализовывать и людей, для которых ты это делаешь. Вплоть до того, какой пастой они чистят зубы.

Если ты просто говоришь «хочу изменить систему» — из этого посыла ничего не получится. Сходи и измени. Я делаю так.

— Что еще важно учитывать при реализации проекта?

Проектирование интересно тем, что в нем нет стандартных правил, и к любому проекту ты можешь подойти с любой стороны. Например, у тебя в культуре придумывания есть то, с чего это должно начинаться, — со смысла. А у огромного количества людей мышление более приземленное: «что делаем?», ответ: «доски пилим, дом строим». А менеджер предложит «ресурсный» взгляд: «давайте определимся с ресурсом и временем». То есть существуют разные подходы к мышлению.

Важно осознавать параметр времени. У нас есть прошлое и будущее, а мы с нашими проектами стоим всегда посередине. Надо думать в разном времени, и это требует большой тренировки. Одинаково плохи и сверхфутуризм, когда только про будущее («а давайте придумаем мир, которого не существует!») и ретроспективизм, когда только про прошлое («все лучшее было тогда!»). Когда проектируешь, нужно исходить из прикладного «сейчас». Проектирование — это искусство выстраивать видение будущего уже сегодня, учитывая все, что между прошлым и будущим.

Следующий параметр — уровни абстракции, который ты себе позволяешь при проектировании решений. Их три 1) уровень формы — например, «какой проект ты делаешь?» — «я строю дом, в котором будет...»; 2) уровень связи — это уровень опыта, на котором ты отвечаешь на самый интересный вопрос — какой опыт у людей ты создашь? Опыт уюта, опыт развития, опыт страха или опыт ненависти? Например, с точки зрения проектирования опыта мы можем сделать так, что черный цвет для человека будет ассоциироваться с унынием, а можем так, что станет подложкой для чего-то яркого. А дальше совсем абстракция: 3) уровень смысла — а зачем все это нужно? Куда все это движется? Для чего я это делаю?

— Какие самые частые ошибки в работе над проектами и как их можно избежать?

Стоит опасаться думать, что у тебя не будет ошибок. Ведь, скорее всего, все сильно изменится в процессе. Но не нужно при этом впадать и в другую крайность: ничего не начинать, потому что тебе нужно еще время, чтобы подумать. В этом случае твой проект может быть среди тех, которые 10-15 лет лежат на полках, потому что люди все думают, думают... А потом они видят, как кто-то сделал очень похожее, и начинают обижаться.

Важно осознавать что, делая новое, всегда — как бы искусственно ты не пытался интегрировать все для всех — будут мнения за и против. И это нормально.

Еще важно не чувствовать себя миссионером — если кому-то нравится и важна формулировка «социальный проект» — пожалуйста, но важно избегать такой позиции, в первую очередь, внутри себя, как: «мы помогаем обществу», «мы его спасаем». В таких случаях всегда получается безобразие.

Еще есть одна ошибка — люди не любят «делиться» своим проектом, привлекать партнеров. Но сильный проект только там, где вложено много энергии разных людей. Успех — это когда ты смог создать интерес у совершенно разных групп к одному и тому же, чтобы они сами сказали: «точно! это нам и нужно!». И ты этого как будто не делаешь, а люди сами вокруг твоей идеи собираются.

И не стоит рассчитывать на быстрое финансирование. Финансирование иногда бывает найти очень нелегко, поэтому очень важна твоя внутренняя мотивация как автора проекта. У тебя должно быть внутреннее желание переживать трудности. Потому что в любом проекте есть стадия номер два и номер три, — когда эйфория, фонтанирование идей и первые деньги от стадии номер раз пропадают, и начинается повседневность реализации. В этой точке единственное, что автора и его команду может спасти, — это внутренняя мотивация. Это самое главное.