В новом материале цикла «Русь на грани срыва» историк Дмитрий Левчик рассказывает, за кого на самом деле выступало «второе народное ополчение» Минина и Пожарского, а также о том, почему к 1612 году «Лжедмитрий III» был единственным легитимным претендентом на московский престол, как поляки и шведы использовали Россию для борьбы между собой, как шведский принц Карл Филипп чуть не стал русским царём и почему всё, что рассказывают в школе об избрании на царство Михаила Романова на царство — неправда.

Неудачливый царь Дмитрий Иванович Псковский, Ивангородский и Гдовский

В октябре 1611 бывший царь Василий Шуйский, которого поляки, уходя из Москвы, забрали со всей семьёй, приносит клятву на верность королю Сигизмунду в недавно взятом Смоленске. Формально в этот момент русское государство перестало существовать, ибо один русский царь, Дмитрий («Лжедмитрий II»), убит, другой — присягнул полякам.

Вернее, так можно было бы говорить, если бы за полгода до этого, в марте, как чёрт из табакерки, в Ивангороде не появился бы новый царь Дмитрий! Это — «Лжедмитрий III» из учебников.

Как учит нас традиционная история, он появился из ниоткуда. Это — то ли пономарь Матюшка, то ли монах-расстрига Сидорка, однако ему быстро присягнули Ям, Копорье, Гдов. Его дважды атаковали шведы, но он их отбил, и в декабре 1611 занял Псков. Москвичи, бывшие в Пскове, признали, что «это наш царь», а шведские послы, видевшие в Москве «кайзера Дмитрия», свидетельствовали, что это — вовсе не Дмитрий I (как можно было бы подумать).

В марте 1612 ему присягнул Дмитрий Трубецкой — бывший боярин Дмитрия II, руководитель стрелецкого приказа тушинцев (фактически министр обороны в их лагере) и подконтрольная ему часть «первого ополчения». Однако царица Марина Мнишек и Иван Заруцкий со своими казаками присягнуть отказались.

С этого времени Дмитрий Ивангородский контролирует часть центральной России, Алатырь и Арзамас.

«Второе ополчение», созданное в сентябре 1611 года в Нижнем Новгороде силами купца Кузьмы Минина и князя Дмитрий Пожарского, странным образом идёт почему-то не на Москву, а на Ярославль, аккурат по прямой на Ивангород, что вынуждает предположить, что ополчение идёт на соединение с «Лжедмитрием» Третьим.

Сей царь ни разу не замечен в столкновении с поляками и воюет исключительно со шведами. Шведы неоднократно вступали с ним в переговоры. Предлагали стать их наместником в Новгороде. Он отказался. В мае 1612 шведы разбили войска Дмитрия, арестовали его, посадили в клетку и повезли в Москву. Клетка была атакована отрядом польского полковника Лисовского. Дмитрий то ли был убит на месте, то ли довезён до Москвы и там убит там. Одним словом, неясно. Ушёл в никуда. Такую канву предлагает нам официальная историография.

Но как пономарь-расстрига мог вести маневренную войну, бить шведов и вести с ними переговоры? Почему его ни разу не атаковали поляки — и он их ни разу не трогал? Почему отряд лучшего польского рейдера, Лисовского, пытался отбить его после ареста? Почему его признал Трубецкой и не признала Марина Мнишек? В конце концов, почему ополчение, созванное в самом прошуйском городе России, Нижнем Новгороде, шло навстречу Дмитрию III? Почему вообще это персонаж возник на горизонте именно в 1611 году?

Итак, кто он? Самое удивительное, что история совершенно спокойно даёт нам ответ на этот вопрос. У нас есть некоторые вводные: он настроен пропольски, раз не воюет с Польшей; он опытный воевода; у него связи в Нижнем Новгороде, Москве, Новгороде и Пскове; к нему хорошо относится Трубецкой; его отношения с Мариной Мнишек и её сыном плохи, по крайней мере, они ему не присягнули и царём не считали; предложение быть шведским наместником в Новгороде для него не удивительно и мелко; кроме того, права на престол он получил не ранее 1611 года.

Только один человек подходит под это описание. Это — Дмитрий Иванович Шуйский, брат царя Василия. В указанное время он был в польском плену. Возможно, тогда в среде польского руководства созрела мысль о создании буферной зоны между Речью Посполитой и Швецией — Новгородского государства.

В то время по выборгскому соглашению между Карлом IX и Василием Шуйским Новгород — территория Швеции. Между поляками и шведами действовало перемирие, следовательно, война поляков за Новгород могла вестись только чужими, то есть русскими, руками.

Дмитрий Шуйский, который публично принёс присягу польскому королю в октябре 1611, мог несколькими месяцами ранее сделать это непублично, тем самым став идеальным лидером для русских пропольских войск. Ну, а «второе ополчение», собиравшееся в Нижнем Новгороде «за русского царя», очевидно, могло полагать таким царём только Шуйского, поскольку иного царя, чем потомка суздальско-нижегородских великих князей, нижегородцы себе и не представляли. Потому, узнав о появлении Дмитрия Шуйского под Псковом, нижегородцы и идут не на запад, на Москву, а на север, на соединение со «своим» царём. Они занимают все поволжские города от Нижнего до Ярославля.

Но в Ярославле структура ополчения меняется. Большинство ополченцев к ярославскому периоду похода — не нижегородцы, а банальные наёмники. Им непонятен монархический легитимистский мотив лидеров. Они тупо требуют денег.

Деньги появляются. Полагаю, что шведские. Вместе с деньгами — переговорщики от шведского короля, военспецы и артиллеристы с пушками и порохом для дальнейших боевых действий. Только цель этих действий — поход на Москву, а не на Новгород, как того хотели поляки, и установление на царстве в Москве шведского королевича (персональные варианты обсуждаются, но больше всего шведов устраивает кандидатура королевича Карла Филиппа, брата короля Густава Адольфа). Руководство ополчения вынуждено согласиться, ибо иначе наёмники поднимут их на ножи.

И тогда Кузьма Минин пишет своё обращение к новгородцам, где называет Дмитрия Ивановича «вором», а князь Дмитрий Пожарский поворачивает ополченцев на Москву. И только после этого шведы бьют незадачливого «Лжедмитрия III», предварительно по-доброму предлагая ему стать шведским новгородским наместником — ведь эту должность клан Шуйских традиционно занимал с 1478 года! Тот отказывается, будучи уверенным, что к нему с минуты на минуту подойдут нижегородские ополченцы. Но «подмога не пришла». «Второе ополчение» к тому времени уже действует фактически как шведская наёмная армия.

Кто взял Москву в 1612 году

В начале августа 1612 года эта армия нападает на Москву. Понимая, что шведские наёмники Минина и Пожарского готовы снести головы не только полякам, но и всем, кто против шведского королевича, и не имея ни количественного, ни качественного перевеса, армия царя Ивана Дмитриевича и царицы Марины Мнишек отступает к Коломне, а затем — в направлении Поволжья.

Не смотря на то, что ещё в марте писаря Александра Гонсевского на посту руководителя гарнизона меняют на опытного полковника Николая Струся, поляки в Москве не понимают, что делать. Более опытные полководцы, такие как гетман Ян Ходкевич, считали, что оборонять Москву — значит быть в западне, ибо по меркам начала XVII века Кремль был уже не самой сильной крепостью. Из Замоскворечья он весь простреливался, а Замоскворечье оборонять было сложно. Китай-город окружала низкая стена, которая серьёзным препятствием быть не могла. В случае занятия Китай-города для нападавших открывалась возможность установки осадных орудий напротив и фроловских, и никольских, и константино-еленинских ворот, после чего участь гарнизона Кремля была бы решена.

А самое главное — из 12 тысяч поляков у Ходкевича — 10 тысяч кавалеристов, которые в осадном бою плохи, но являются грозной силой в открытом поле.

Однако, видимо, победила политическая точка зрения — оборонять Москву! Максимум, что мог сделать Ходкевич для спасения войск — вывести из столицы большую часть гарнизона, оставив там небольшой отряд в три тысячи человек и сменить командование. Но тактика Ходкевича себя не оправдывает: он недооценил шведскую помощь Пожарскому. Обладая преимуществом в артиллерии, Пожарский навязал полякам примерно тот же сценарий, что Воротынский татарам при Молодях — вынудил их в конном строю атаковать свой лагерь. В итоге, 22–25 августа года лучшая польская кавалерия Ходкевича полегла под шведскими мортирами Пожарского. Сам Ходкевич с остатками войска был вынужден отступить к Вязьме. Участь Москвы была решена. К осаде город и гарнизон готовы не были. Съестных припасов впрок никто не заготовил, а потому после двухмесячной осады в стане осаждённых начался страшный голод. Русские ополченцы, шведы и немцы нанесли мощный удар по обессиленным полякам.

После многодневной бомбардировки Кремля и Китай-города отряды Пожарского и Трубецкого 22 октября пошли на штурм. Через неделю уличных боёв, запертые в Кремле руководители гарнизона сдались на милость победителей. Лидеры второго ополчения приняли капитуляцию польского гарнизона и… перебили почти всех сдавшихся в плен, несмотря на клятвы и обязательства Пожарского.

«Русские того же дня дали присягу, что сохранят нам жизнь и будут держать в чести. На следующий день, 7 ноября, русские вошли в крепость с великою радостию. Рыцарство отведено в таборы и роздано боярам, а имущество, какое у кого было, отняли и роздали русским казакам. Принимал его Кузьма. Не мало товарищей наших перебили в таборах вопреки присяге казаки и сами бояре, у которых те находились; в таборах Трубецкого перебили почти всех, а пехота решительно вся была перебита. Того же года 9 ноября, разослали по крепостям. Людей Будилы всех перебили в Галиче, а из Талафусовых немногих спасли в Соли-Галицкой.» Так написал в своём дневнике полковник Иосиф Будило, которого оставили в живых только потому, что Сигизмунду он служил всего два года, а до того — Дмитрию.

Но почему же в наших учебниках совсем по-иному описывается взятие Москвы? Ни слова про избиение пленных! Только о благородстве независимых ополченцев, стремившихся освободить священную столицу царства! Полагаю, так говорится потому, что опираются создатели учебников на

«Летописную книгу» князя Семёна Шаховского, литературный памятник XVII века, описывающую те события. Но современные историки (Инна Серова, Александр Орлов) установили, что в основе этой книги лежит древнерусский перевод средневекового рыцарского романа Гвидо да Колуша «История разрушения Трои», осуществленный в начале XVI века. Заимствованы из «Троянской истории» описания сражений, речи на воинских собраниях, описания природы, портретные характеристики героев.

Другими словами — в учебниках описан рыцарский роман, а не история реальной битвы XVII века.

Странный земский собор 1613 года, про который привирают учебники

Продолжая излагать историю Смутного времени, нам следовало бы далее, как и всем традиционным историкам, изложить сусально-сказочную версию про избрание Михаила Романова в 1613 году собором всей земли, о подвиге Ивана Сусанина, и прослезиться, вслушиваясь в музыку «Смерти за царя» Михаила Глинки. Но, вместо этой новогодне-рождественской истории, я вам, уважаемый читатель, предложу не менее увлекательное чтение — мы проанализируем «Утверждённую грамоту» об избрании Михаила Романова русским царём, то есть итоговый документа собора 1613 года.

Читаем Сергея Белокурова, традиционнейшего археографа и историка, впервые издавшего сию вещицу («Утвержденную грамоту») в 1906 году. Итак, цитирую:

«По содержанию своему грамота представляет ряд дословных заимствований из других документов. В основу её положена аналогичная грамота об избрании в 1598 г. на московский царский престол Бориса Годунова; так, отсюда берутся: начало грамоты — „Богословие“ и рассказ о русских государях кончая передачей известия об уходе после смерти царя Фёдора Ивановича его вдовы Ирины Фёодоровны в Новодевичий монастырь, конец грамоты — с известия о предложении духовенства на соборе 14 апреля принести присягу новому избранному царю; почти все речи, которыми обменивались в 1613 г. в Ипатьевском монастыре посольство из Москвы, царь Михаил и его мать старица Марфа Ивановна, дословно взяты из грамоты 1598 г., где их произносят патриарх Иов, царица Ирина Фёдоровна и Борис Годунов. Сведения о первом Самозванце заимствованы из записи Посольского приказа, находящейся в начале одной Посольской книги. Известия о переговорах касательно избрания королевича Владислава и последующих событиях до появления русского ополчения под предводительством кн. Д. М. Трубецкого те же самые, что и вообще в официальных документах того времени, например, в грамоте, отправленной из Москвы в Польшу 10-го марта 1613 г.; местами только встречаются то пропуски, то вставки. Рассказ об избрании царя Михаила Фёодоровича дословно сходен с находящимся в „Дворцовых Разрядах“. Речь, приводимая в грамоте, с которой посольство должно было обратиться к царю Михаилу и его матери, заимствована из данного сему посольству наказа».

Другими словами — перед нами компилят. Говоря современным языком — фейк, фальшивка. И это было ясно нормальным историкам с 1906 года. Всё списано с грамоты на избрание Годунова. А с учётом того, что избрание Бориса Годунова собором 1598 года считается большинством историков тоже фейком — был ли тот собор 1613 года вообще в том виде, о котором говорят нам романовские и советские историки? И почему при наличии работы Белокурова мы в учебники вставляем благообразный рассказ Карамзина об избрании Михаила, который «молод и разумом не дошёл»?!

Продолжаю цитировать Белокурова: «Архивариус Кабинета Его Императорского Величества 3 января 1857 г. доносил, что он получил её (т.е. „Утвержденную грамоту“ — Д. Л.), „не значущуюся в описях“, от предместника Карандышева при приёме дел Архива и что она „хранилась в Архиве с неизвестного времяни“ и сохранялась в „старинном бумажном футляре, оклеенном малиновою шелковою камкою“. Ввиду неизвестности Кабинету Его Величества времени поступления к нему грамоты 1613 г. Министр Императорского двора граф В. Ф. Адлерберг 15 января 1857 г. обратился к митрополиту Филарету с запросом: когда эта грамота передана была из Успенского собора в Кабинет; но по „тщательному дознанию“ в архивах Московской Синодальной Конторы и Московского Успенского собора никаких сведений об этом не оказалось».

Современными словами — руководитель Федеральной архивной службы спрашивает Управляющего делами Президента: «Что мы храним? В описях этого нет.» Тот обращается к Патриарху. А Патриарх отвечает: «А Бог его знает!» И это о документе, который знаменует начало династии!

Согласно исследованию Белокурова, «Утвержденная грамота» в двух экземплярах (один с печатями, другой — без, и с разным количеством подписей) была передана в Посольский приказ в 1613 году, однако, согласно описи, в 1673 году её уже там не было — по крайней мере, не числится. Её просто засунули в некий ящик и передали в Казённую палату. Ящик тот описан, а документы в нём — нет, как не было! Документ был, да сплыл, но всезнающий Карамзин про него написал! То есть, конечно, потом документ нашли — но лишь в середине XIX века. Как с него в XVIII веке умудрились сделать аж три списка, если документ Бог знает где был — не ведомо.

Я уверен, что перед нами — подделка начала XVIII века и, если бы не грянула революция, то в первой половине XX века она была бы разоблачена. Но, увы, революционерам важно было свалить трёхсотлетнюю династию Романовых, а не каких-то самозванцев, невесть как престол захвативших!

Обратите внимание, что в «Утвержденной грамоте», перечисляя предшественников Михаила, не упомянуты ни Симеон Бекбулатович, ни «Лжедмитрий II» (равно как и третий, четвёртый и т. п.). При этом царствовавшая несколько дней царица Ирина, сестра Бориса Годунова (в учебниках то современных про неё ни слова), упомянута. Почему? Видимо, были разногласия у фальсификаторов по поводу Дмитрия и Симеона. Сначала, наверное, в XVIII веке, и они просто отложили спор до лучших времён. Потом Карамзин в спешном порядке пронумеровал «Лжедмитриев» и придумал про «потешного царя» Симеона и «жидовина из Киева».

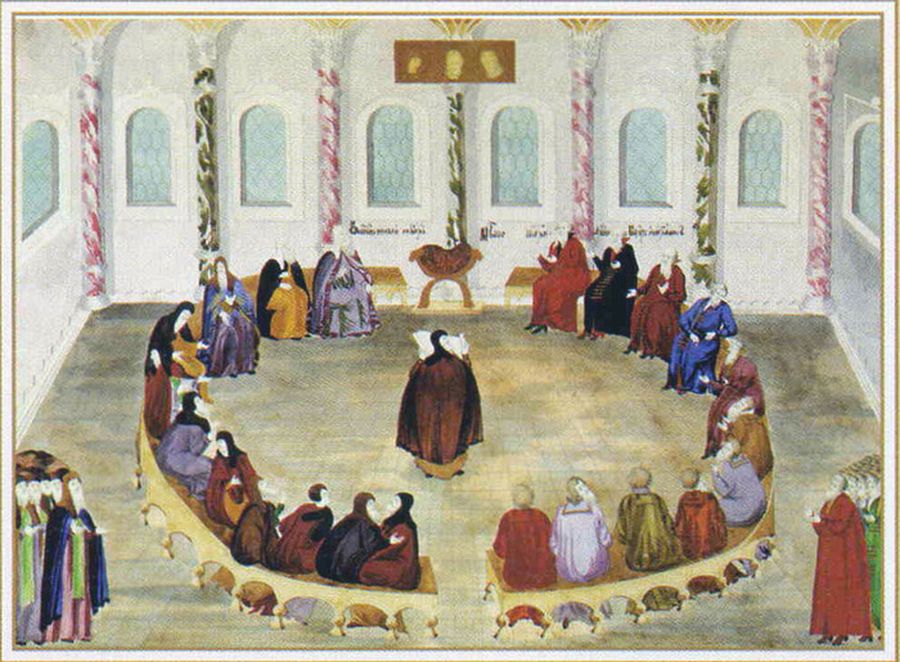

Вишенка на торте: согласно традиционной истории, собор 1613 года проходил в Успенском соборе и на него прибыли 700 представителей «всей земли русской», дабы избрать царя. А теперь кусочек забавной математики: площадь собора без столбов и алтарной части — 221 кв. м. Разместите на ней 700 человек, с учётом того, что дело было в марте, на улице было прохладно, и народ был в шубах. Невозможно! Так что сочиняли про тот собор люди ни разу в Москве не бывавшие и Успенского собора не видавшие. Питерцы, небось. Где-то при Елизавете или Екатерине.

Судя по всему, немногочисленные участники реального собора не договорились об избрании царя, и юный Михаил был чем-то вроде «технического», временного монарха. Никакого голосования за него не было.

Несостоявшийся русский царь Карл

Логика событий указывает, что на соборе 1613 года русским царём должен был быть избран двенадцатилетний шведский принц Карл Филипп, второй выживший сын Карла IX и его второй жены Кристины Гольштейн-Готторпской. Иного варианта просто быть не могло: пушки и артиллерию «второе ополчение» получило от шведов, а без пушек победить поляков было нереально. Обязательства надо было выполнять. Но их не выполнили. Почему?

Полагаю, потому, что шведы сами отказались от своих изначальных планов.

В это время старший брат Карла Филиппа, девятнадцатилетний король Швеции Густав Адольф проиграл Кальмарскую войну датчанам, и каждый солдат, и каждая пушка ему были нужны в Швеции, а также в Латвии и Эстонии. Ему не до России. Открыть «русский фронт» с Польшей в то время для него было бы безумием. В этих условиях и Карла Филиппа «отдать» на русский престол он просто не мог — это ослабило бы его и потенциально усилило брата. Полагаю, Густав просто взял слово с Романовых о том, что династия Голштейн-Готторп будет роднёй царя.

От России на тот момент Густаву Адольфу нужны были только деньги и та часть территории, по которой мог бы осуществляться бесперебойный поток грузов его армии в Латвии и Эстонии (Балтику в тот момент контролировали датчане, так что снабжать армию по морю было невозможно).

Что хотел — он и получил де-факто в 1613, де-юре в 1617 году по Столбовскому миру. О том, что было дальше мы расскажем в следующем выпуске нашего цикла.