«Дискурс» публикует четыре отрывка из книги Кристианы Пол «Цифровое искусство», которая вышла в 2017 году в переводе Александры Глебовской в рамках совместной программы издательства Ad Marginem Press и музея «Гараж».

Книга профессора и замдекана Школы медиа-исследований при нью-йоркской «Новой школе» с 2003 года дважды с дополнениями переиздавалась на английском языке — в 2008 и 2015 гг. На русском же она вышла впервые.

Что такое подлинно цифровое искусство? При чём тут неоматериализм, о котором так часто говорит Кристиана Пол в интервью, и какие приветы шлёт искусство конца XX века нашему настоящему?

Кто такая Кристиана Пол

Кристиана Пол получила степень доктора философских наук в Университете Дюссельдорфа. Сейчас она преподает в Нью-Йорке, работает в отделе новых медиа в Музее американского искусства Уитни. На её счету кураторство биеннале в музее Уитни и множества выставок. Пол также курирует проект «Артпорт», а также сайт музея Уитни, посвящённый интернет-искусству.

С момента выхода в 2003 году первого издания «Цифрового искусства»

Кристиана Пол успела написать «Новые медиа в белом кубе и за его пределами» (UC Press, 2008), «Путеводитель по цифровому искусству» (Blackwell-Wiley, 2016) и выступить в качестве редактора книги «Провайдеры контекста — условия смысла в медиа-искусствах» (Intellect, 2011).

Цифровое искусство

И все же главная работа доктора Пол — «Цифровое искусство». Материал, который она разбирает, называют по-разному: «медиаискусство», «искусство новых форм», «киберискусство», «постинтернетное искусство» и т.п. Цифровое искусство — крайне широкое понятие, одноимённая книга Кристианы Пол — краткий экскурс в эту тему. Сама автор признаётся во введении: каждой теме книги можно было бы посвятить отдельную работу. Из-за конденсированной подачи информации в книге почти не осталось места личному мнению автора, его в полной мере нужно искать в статьях и интервью.

«Почти» — потому что в тексте всё же чувствуется лёгкая личная симпатия Пол к истинно цифровому искусству — тому, которое существует исключительно в рамках цифрового медиума. Это, например, с нуля написанные художественные программы или произведения, созданные с помощью этих программ. В такой ситуации художник не просто использует палитру и кисти — он их создаёт сам для себя.

Цифровое искусство как в самом широком, так и в самом узком смыслах сталкивается с целым набором проблем: от сохранения цифрового искусства до сложности привлечь внимания арт-рынка. Помимо проблем существования, функционирования и взаимодействия с воспринимающим, есть и проблемы с теоретическим осмыслением. Так, в интервью Digicult Кристиана Пол сетует, что у исследователей всё ещё нет понимания цифрового медиума: его языка, контекста, истории развития — в общем, специфики. Вместе с тем, цифровой медиум стал повсеместным, что только затруднило его осмысление.

«Неоматериализм»: концепция Кристианы Пол, которой нет в книге

Для осознания опыта, пройденного художниками, языка и контекста развития цифрового медиума нам и нужен экскурс в историю развития цифрового искусства. В самой книге выводов Кристиана Пол почти не делает, но интересные размышления можно найти в её статье «От нематериальности к неоматериальности: искусство и условия цифровой вещественности» (2015).

В ней Пол предлагает использовать понятие «неоматериальность» для осмысления цифрового медиума. Этим словом она обозначает цифровые сетевые объекты, с которыми мы ежедневно взаимодействуем. При этом сам неоматериальный объект тоже взаимодействует с нами, окружающей средой, другими цифровыми объектами, в то же время обрабатывает всю поступающую информацию и, наконец, выдаёт что-то нам и всему миру.

Понятие «неоматериальность» для Пол — это то, что в данный момент описывает культурные и эстетические практики в начале XXI века в полной мере в отличие от понятий «постцифровое» и «постинтернетное» искусство. По мнению Пол, эти термины не выражают сути явления: приставка «пост-» предполагает, что явление в его оригинальном значении перестало существовать, и на смену пришло что-то новое. Например, «постинтернетное» искусство сформировано как будто бы уже завершившимся вторжением интернета в нашу жизнь. Но ведь расширение и трансформация присутствия интернета — отнюдь не законченный процесс. Значит, применять приставку «пост-» неуместно, считает Пол.

Та же проблема с «постцифровым» искусством. Если термин «постцифровое» описывает состояние медиа, искусства и дизайна после их оцифровки, то как быть с работами, созданными на компьютере с нуля так, что видимое нами на мониторе изображение может даже не пытаться подражать реальности или её документировать? Поэтому Пол и вводит понятие «неоматериальности» в искусстве, как более широкий и удобный термин, который, впрочем, не обязывает забывать остальные, более узкие обозначения.

Отрывок I. «Лицевые коды»: изображение, которое ничего не запечатлевает

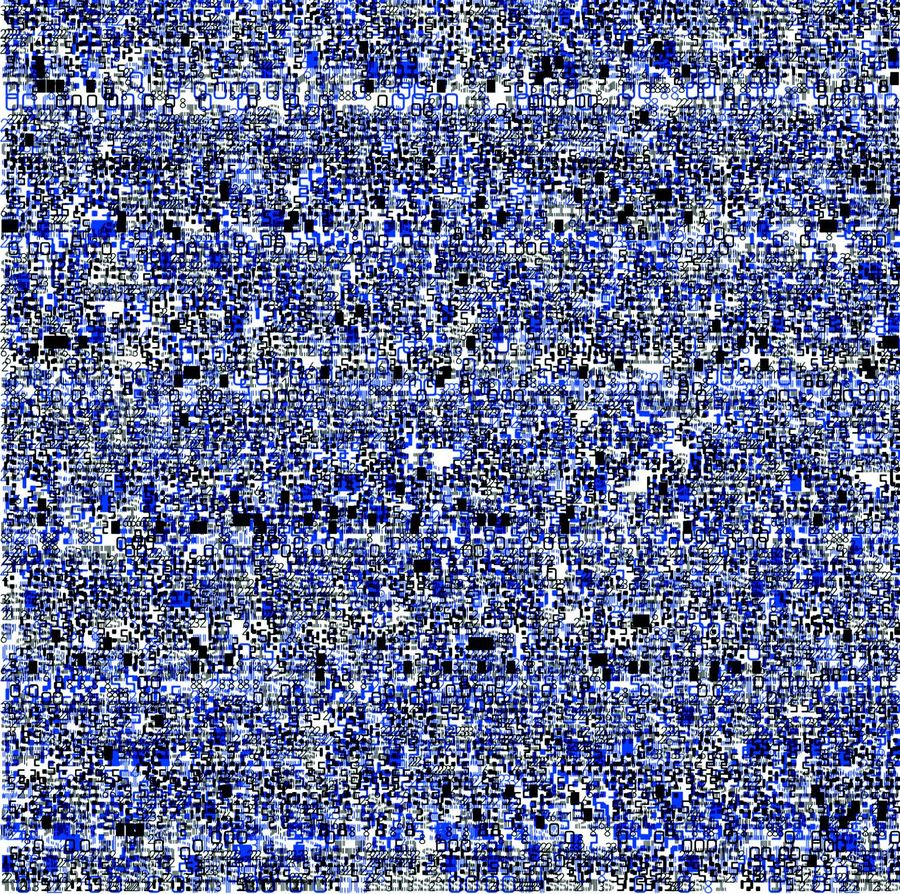

Часто звучит мнение, что цифровое изображение ничего не изображает, так как является кодированным и, соответственно, не запечатлевает и не воспроизводит физическую реальность. На уровне «содержания» изображения, которое часто симулирует или изображает нечто реальное, это спорно, но на уровне его создания совершенно верно. Цифровое изображение состоит из дискретных модульных элементов — пикселей, в основе которых лежат алгоритмы, математические формулы. Хотя пиксели — это, по сути, световые волоски, они по природе своей не нуждаются в физическом объекте для «изображения» и не подчиняются принципу сопряжения с реальным миром. Этот факт часто становится предметом исследования в цифровом искусстве — как его особенность, контрастирующая с другими видами искусства, например с фотографией. Кроме того, часто эти изображения служат визуализацией процесса, который в противном случае остался бы незримым, — через трансляцию и «кодирование» зрительной информации (ил. 48).

Иллюстрация 48. Андреас Мюллер-Поле. Цифровые ноты III. По Нисефору Ньепсу. 1998. Мюллер-Поле перевел самую старую из сохранившихся фотографий, снятый Ньепсом вид из окна своего кабинета, в цифровой формат. Оцифровав изображение, он конвертировал получившиеся семь миллионов байтов в буквенно-числовой код. Будучи перенесен на восемь квадратных панелей, результат не поддается расшифровке, однако является точным бинарным описанием оригинала. «Цифровые ноты» указывают как на то, с какой легкостью информация в цифровом пространстве переходит из одной формы в другую, так и на разнообразие кодировок, возможных в цифровом и фотографическом медиумах.

Иллюстрация 49. Андреас Мюллер-Поле. Лицевой код 2134 (Киото). 1998−1999

Серия «Лицевые коды» (1998−1999; ил. 49) немецкого художника Андреаса Мюллера-Поле (р. 1951) сочетает аналоговое и цифровое представление на уровне самого изображения. «Лицевые коды» — это выборка из нескольких сотен видеопортретов, снятых в Киото и Токио в 1998 году. Портретные изображения были обработаны цифровым способом: сначала создавался стандартный шаблон, потом под него подгонялись положения голов, высоты глаз, губ и подбородков. Тем самым отдельные лица были преобразованы в единую структуру. После этого художник открывал изображения как текстовые файлы ASCII (American Standard Code for Information Interchange — американский стандартный код перестановки информации; это общепринятый формат текстовых файлов в компьютерах и в интернете, который позволяет представлять буквы и цифры в виде двузначных чисел). Поскольку программа могла обрабатывать как латинский, так и азиатские алфавиты, код ASCII потом переводился в японское письмо, являющееся комбинацией знаковых систем кандзи, хирагана, катакана и ромадзи. Цепочка из восьми последовательных символов кандзи, выбранных из преобразованного буквенно-числового кода, появляется под каждым портретом, выписывая на его поверхности «генетический» состав. Изначальное «стирание» индивидуальности человеческих лиц посредством шаблона указывает на процесс нивелирования, который происходит при создании цифрового изображения, поскольку в нем любая визуальная информация в конечном счете представляет собой исчисляемое количество. Это представление о человеческом лице как сумме его данных усилено «субтитрами», которые представляют те же данные в виде знаковой системы.

Отрывок II. Браузерное искусство

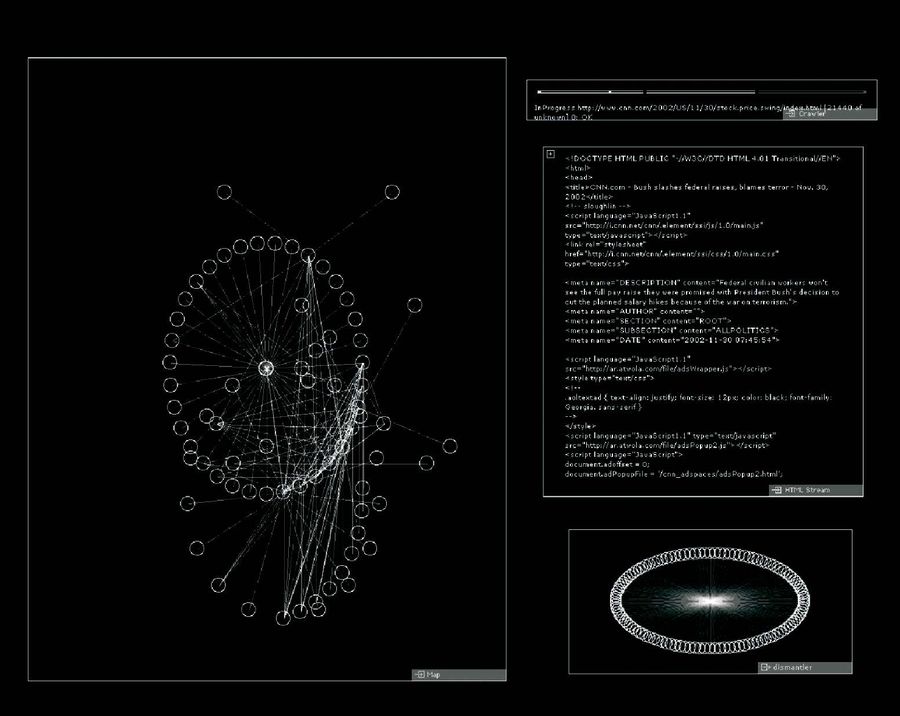

Типичной разновидностью сетевого искусства 1990-х годов было так называемое браузерное искусство — создание альтернативных браузеров, где переосмыслялись условности, определяющие способы навигации в Сети через традиционные браузеры, такие, как Netscape и Internet Explorer. Наше восприятие информации в Сети во многом зависит от условностей, а не от внутренних свойств этой среды: сайты мы видим через порталы браузеров, которые построены по той же модели отдельных страниц, что и печатная книга (и даже по древней модели свитка). На заре существования Сети многие художники бросали вызов этой условности. Английская группа I/O/D единолично «изобрела» альтернативный браузер с помощью своего WebStalker (ил. 104), приложения, которое позволяет пользователям рисовать «рамки» в пустом окне и выбирать, какую информацию они хотели бы в них поместить — например, графическую карту сайта, в которой все его страницы представлены как кружочки, а связи между ними — как линии; текст из URL или программный код HTML-страницы; «стопки» URL, которые пользователь хотел бы сохранить. Хотя WebStalker не показывал графику, он расширил функциональность существовавших браузеров в эстетическом и творческом плане, одновременно поставив под вопрос парадигмы традиционного отображения информации и «архитектуру» интернета.

Иллюстрация 104. I/O/D. WebStalker. 1997−н. в. В статье «Висцеральные фасады: применение лома Матта-Кларка к программному обеспечению» член этой группы Мэтью Фуллер указал на связь между подходом WebStalker к информационной архитектуре и техникой американского художника Гордона Матта-Кларка, который «вспарывал» здания. И то, и другое представляет собой формальное действие, которое обнажает структурные свойства соответствующих медиумов.

Отрывок III. Программное искусство

Понятие «программное искусство» (software art) — еще один пример неустоявшейся терминологии. Под программным обеспечением обычно понимаются формальные команды, которые должен выполнять компьютер. Однако в любой форме цифрового искусства используются, на том или ином уровне, кодировка и алгоритмы. Многие из описанных выше инсталляций основаны на специально созданном программном обеспечении, хотя их физические и визуальные проявления отвлекают от внутренней составляющей — данных и кодов. Любое цифровое изображение, от гравюры до видео, в конечном счете возникает с помощью команд и программного обеспечения, которые используются для его создания и работы с ним. При этом термин «программное искусство», как правило, применяют к проектам, которые написаны художниками с нуля. И WebStalker I/O/D, и netomat™ Мацея Вишневского представляют собой типичное (сетевое) программное искусство. Среди других ранних примеров — «Автоиллюстратор» (2002) английского программного художника Эдриана Уорда (р. 1976) — приложение для графического дизайна, которое позволяет пользователям использовать набор процедурных техник для создания собственных графических работ, а также forkbomb.pl (2001) английского художника Алекса Маклина — сценарий, написанный на языке Perl, а именно приложение, которое под давлением (при повторном создании новых процессов на такой скорости, что система зависает) создает художественный отпечаток компьютерной системы пользователя.

Отличие программного искусства от других художественных практик заключается в том, что это единственная форма визуального искусства, в которой художник должен создать чисто «математическое» описание своей работы. Серия «Процесс» Кейси Рейса (р. 1972), одного из ведущих художников этого направления, явно направлена на осмысление важности для самой идеи программного обеспечения как искусства концептуального искусства Сола Левитта (1928–2007), также основанного на инструкциях. Кроме того, Рейс совместно с Бенджамином Фраем создал Processing — язык программирования с открытым кодом и интегрированную среду разработки, которые сейчас широко используются в искусстве и научной работе. Эстетика и своеобразие художников, которые пишут собственные программные коды, проявляется как в самом коде, так и в его визуальных результатах. Джон Саймон-младший считает код формой художественного письма. Кроме того, код порой называют художественным медиумом, «краской и холстом» цифрового художника, однако он не укладывается в рамки этой метафоры, поскольку, помимо прочего, позволяет художникам создавать собственные инструменты — если расширить метафору, можно сказать, что в данном случае художественный медиум позволяет художнику создать для себя и палитру, и кисть.

Иллюстрация 140. Эрик Паулос, Джон Кенни. PRoP — Личное подвижное присутствие. 1997−н. в. (В серии «Южного Парка» «Кошмар по Фейстайм» Стен Марш использует точно такое же устройство, чтобы оставаться вместе с друзьями во время наказания — прим. авт. «Дискурса»)

Отрывок IV. Сама идея «интеллектуальных агентов» порочна и вредоносна

Мы вступили в эпоху смарт-домов, умных зданий и интернета, когда все чаще появляются объекты со встроенными сенсорами, которые мониторят и обрабатывают данные об окружающей их среде, а кроме того обладают способностью к общению. Искусственный интеллект стал частью нашей жизни в форме «ботов» (в 1990-е их, как правило, называли «интеллектуальными агентами») — компьютерных программ, которые автоматически фильтруют информацию и обрабатывают ее по заданным нами параметрам, а потом предлагают нам товары с учетом того, что нам нравится или не нравится. Сири, персональный ассистент, разработанный Siri Inc, а потом приобретенный Apple и доступный для iOS — это еще один пример интеллекта, который для многих стал частью повседневной жизни. Кто-то превозносит ботов как личных помощников, которые делают нас толковее, кто-то держит их за захватчиков, которые разрушают нашу частную жизнь и воображение — в зависимости от их формы. Виртуальный личный помощник полезен для поиска информации, но он же легко превращает владельца в легкую мишень для уловок рекламщиков и маркетологов. Именно последние заставили одного из пионеров виртуальной реальности Джарона Лэниэра еще на заре ее развития в статье 1995 года «Проблема с агентами» (позднее она появилась в расширенном виде как «Агенты размежевания») заявить, что «сама идея „интеллектуальных агентов“ порочна и вредоносна». Прозрачность программных ботов и их управляемость со стороны пользователя рано или поздно покажет, прав ли был Лэниэр в своем предсказании, однако, скорее всего, боты, а также зримые и незримые виртуальные «помощники» теперь всегда будут оказывать то или иное воздействие на нашу повседневную жизнь и на общество.

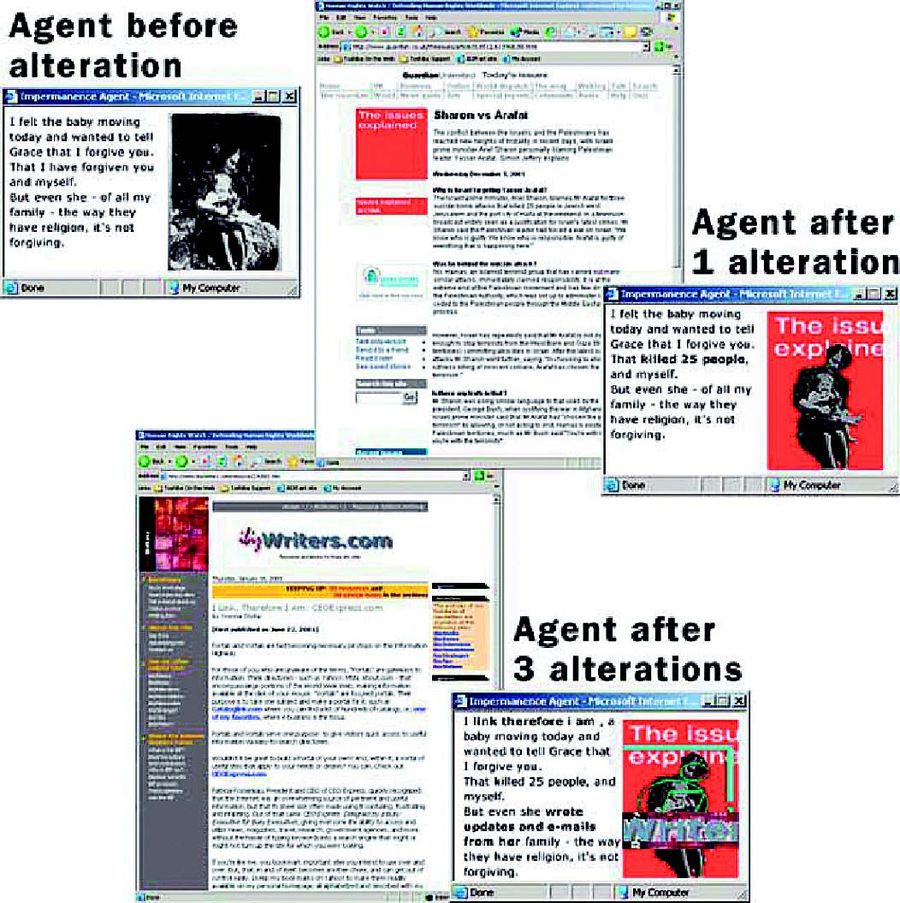

Иллюстрация 132. Ноа Уордрип-Фрюйн, Адам Чепмен, Брайон Мосс, Дуэйн Уайтхёрст. Агент непостоянства. 1998−2003

Неудивительно, что бот-проекты существуют и в искусстве — как в виде собственно программных ботов, так и в более метафорических формах использования этого вида программного обеспечения. Ранний пример таких произведений — интернет-проект «Агент непостоянства» (1998–2003; ил. 132) Ноа Уордрип-Фрюйна, Адама Чепмена, Брайона Мосса и Дуэйна Уайтхёрста, который позволяет расширить функционал браузера пользователя и создать нарратив из сайтов, которые он посещает. После загрузки агента на компьютер пользователя и его установки он принимает форму дополнительного окошка браузера, которое запускается в фоновом режиме. Примерно через неделю агент, задокументировав интересы пользователя и то, какие сайты он посещает (это делается через отбор образцов с сайтов), начинает рассказывать его личную историю. Как следует из самого названия, «Агент непостоянства» (Impermanence Agent) сосредоточен на эфемерной природе Сети, это плач по мимолетности информации и сайтам, которые больше уже не найти; он одновременно и рассказывает личную историю, и призывает осмыслить постоянные перемены, которые могут вызвать чувства отчуждения и утраты.

Кристиана Пол «Цифровое искусство». М.: издательство Ad Marginem и музей современного искусства «Гараж», 2018. — 272 с.