Любовь щедра. Порой ее дары вызывающе демонстративны, порой – бесхитростны и даже прагматичны. Знаки любви бесценны и способны умерить боль разлуки – тем мучительнее с ними расставаться. Литературовед Юрий Никишов, приведя примеры трогательных, скромных и не очень подношений, отраженные в советских песнях, обращается к творчеству Пушкина. Как говорится, почувствуйте разницу.

Какими бывают дары любви?

Миллион, миллион, миллион алых роз

Из окна, из окна, из окна видишь ты…

Ты сегодня мне принес

Не букет из пышных роз

Не тюльпаны и не лилии

Протянул мне робко ты

Очень скромные цветы,

Но они такие милые!

Ландыши, ландыши!

Светлого мая привет…

Мы тебе колхозом дом построим,

Чтобы было видно по всему:

Здесь живет семья российского героя,

Грудью защищавшего страну…

А в лирике Пушкина?

Пишутся стихи разные. Они не то чтобы спорят друг с другом – они закрепляют настроения мгновений и потому оказываются даже контрастными; явление предстает выпуклым, когда меняется угол обзора.

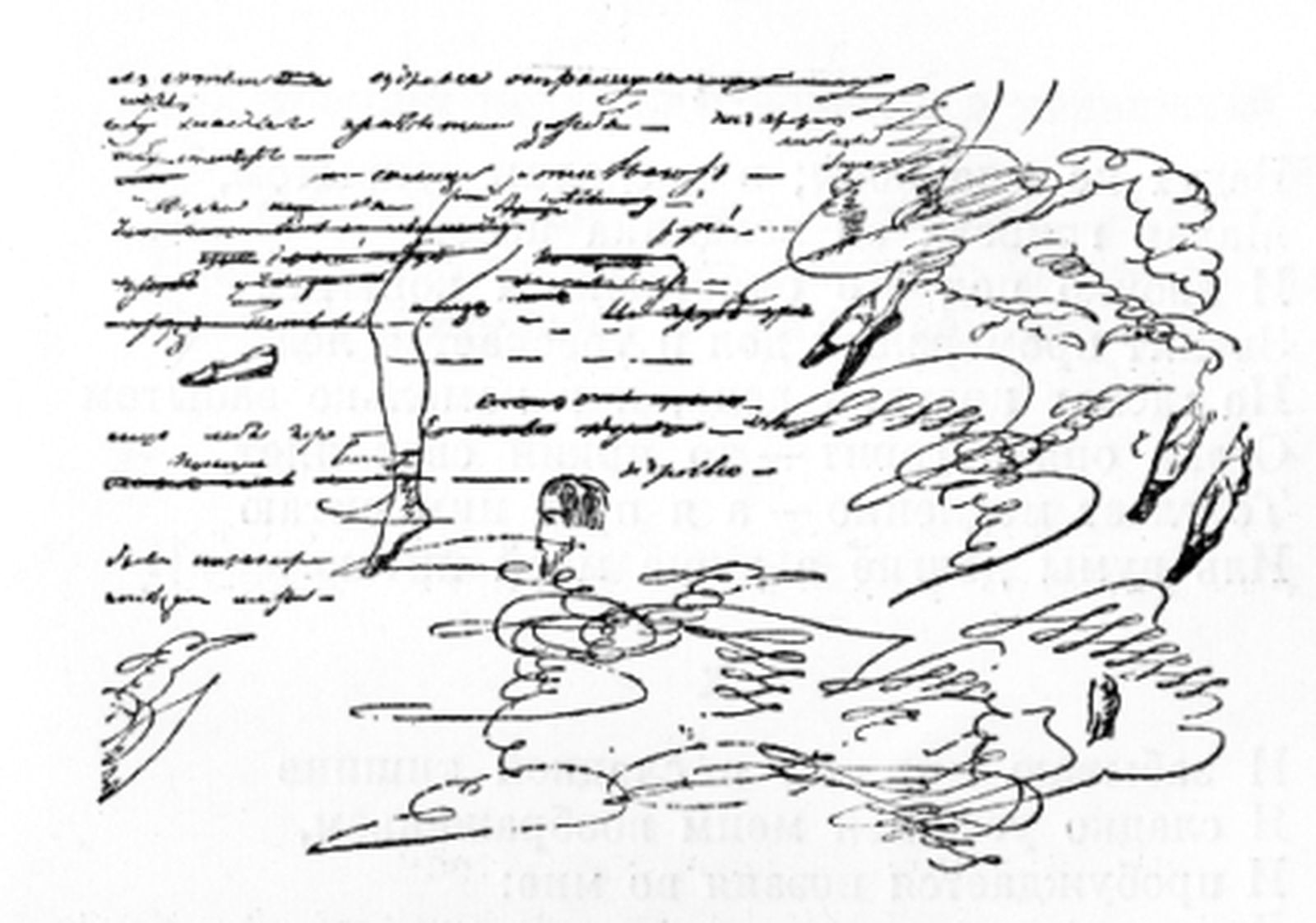

Вот набросок 1824 года:

Пускай увенчанный любовью красоты

В заветном золоте хранит ее черты

И письма тайные, награды долгой муки,

Но в тихие часы томительной разлуки

Ничто, ничто моих не радует очей,

И ни единый дар возлюбленной моей,

Святой залог любви, утеха грусти нежной –

Не лечит ран любви безумной, безнадежной.

Тут явлен максимализм поэта: его душу не согревают знаки-символы, поэт не желает каким-либо образом скрашивать разлуку, потому что отвергает самое разлуку и на меньшее не согласен.

Порыв преодолеть разлуку основан на волевом импульсе; темперамент подбивает поэта на такие решения. Но человек вынужден признавать давление обстоятельств, которые оказываются сильнее его. Можно сетовать на разлуку, но одного желания прервать ее бывает мало. В таких обстоятельствах обретают цену отвергнутые было знаки любви.

Так рождается «Сожженное письмо». Стихотворение отличается предельной эмоциональной напряженностью. Нервный ритм пронзительно передает неравномерность движения времени.

Прощай, письмо любви, прощай! Она велела…

Решение не обсуждается, альтернативы не имеет, оно неотвратимо, как вынесенный приговор. Наступает пора его исполнения. Но мучительно медленно высказывается переживаемое состояние. К прежней нерешительности добавляется новая и неизбежная пауза.

Как долго медлил я, как долго не хотела

Рука предать огню все радости мои!..

Но полно, час настал: гори, письмо любви.

Готов я…

Рука совершает роковое движение – и наступает состояние психологического шока:

…ничему душа моя не внемлет.

Уж пламя жадное листы твои приемлет…

Эта «бесчувственность» означает неспособность совершать какие-либо действия, но человек весь обращается в зрение, и память навечно фиксирует каждое мгновение происходящего.

Темп убыстряется; летучие мгновения уже некогда схватывать фразами – только отдельными словами:

Минуту!.. вспыхнули… пылают… легкий дым,

Виясь, теряется с молением моим.

Уж перстня верного утратя впечатленье,

Растопленный сургуч кипит…

И вновь медленные сообщения эпилога, когда спешить уже некуда и незачем:

О провиденье!

Свершилось! Темные свернулися листы;

На легком пепле их заветные черты

Белеют… Грудь моя стеснилась. Пепел милый,

Отрада бедная в судьбе моей унылой,

Останься век со мной на горестной груди…

Последняя строка оставлена без своей рифменной пары: сообщение исчерпано, и нет сил, нет надобности формально завершать министрофу.

В безропотной готовности поэта выполнить требование любимой («Она велела…») – при всей тягостности этого требования – проявляется великодушие и благородство.

В наброске «Пускай увенчанный любовью красоты…» снисходительное замечание поэта в адрес хранящих символы любви было выбором других. Теперь самому остается свято хранить символ, прямо названный «отрада бедная». Изменился не поэт, изменились обстоятельства.

А вскоре мотив дара любви получает завершение в стихотворении «Храни меня, мой талисман…». Это удивительное творение по глубине мысли, чистоте душевных движений, хрустальной прозрачности рисунка; это один из шедевров пушкинской лирики.

Вначале мощный аккорд зачина, введение в суть темы и обстоятельств, ее рождающих.

Храни меня, мой талисман,

Храни меня во дни гоненья,

Во дни раскаянья, волненья:

Ты в день печали был мне дан.

Далее идут две строфы, развивающие мотив универсального действия талисмана. Происходит композиционная перестройка рисунка строфы: все они включают рефрен – строку «Храни меня, мой талисман», но во вступительной строфе она была ее запевом, теперь она перемещается в концовку строф, принимает на себя тяжесть итога.

Когда подымет океан

Вокруг меня валы ревучи,

Когда грозою грянут тучи –

Храни меня, мой талисман.

В уединенье чуждых стран,

На лоне скучного покоя,

В тревоге пламенного боя

Храни меня, мой талисман.

Строфы объединены формой перечня, но при единстве приема они разные. Первая развертывается по временному принципу (когда), вторая – по пространственному (где). При относительном содержательном равноправии строф поменять их местами нельзя: первая подхватывает временной принцип, намеченный уже во вступительной строфе.

Итак, тема мотивирована, обозначены ее параметры. Было бы возможно на этом исчерпать тему! Но Пушкин завершает лишь описательную часть стихотворения и переходит к аналитической.

Священный сладостный обман,

Души волшебное светило…

Оно сокрылось, изменило...

Храни меня, мой талисман.

До сих пор сквозная строка стихотворения, обращенная к талисману, была логическим завершением строфы. Теперь она эту логику нарушает. Итоговый призыв звучит не как естественный вывод, но вопреки мотивировкам; «талисман» на сей раз рифмуется с «обман». (К слову: сквозное «талисман» вытягивает и сквозную, пятикратно повторенную мужскую рифму, единую для всего стихотворения: дан – океан – стран – обман – ран). Рифма «обман» не свидетельствует о разочаровании в самом символе любви: обнаруживаются противоречия в чувстве, может быть, связанные с обстоятельствами любви. Какие страсти кипят в душе поэта! Души светило «сокрылось, изменило» – это беда, драма; но светило было (может быть, и остается) волшебным. Когда открывается обман, он отвергается. А если обман – сладостный? Решимость отторжения умеряется. Но если сладостный обман – священный? Святынями не разбрасываются. Четвертая строфа вносит решительные перемены в эмоциональный строй стихотворения. Вначале шли чеканные клятвенные заверения. Теперь обнажаются драматические осложнения в предмете любви. В сущности, поэт оказывается перед выбором: либо испить чашу разочарования, либо демонстративно ее отодвинуть.

Поэт делает выбор без колебания: он остается верен своей любви. Выбор предрешен строкой-рефреном, но этого мало. Выбор не тривиален, он требует развертывания. Бросив взгляд в прошлое, поэт разворачивается к будущему. Этому посвящена заключительная, пятая строфа.

Пускай же ввек сердечных ран

Не растравит воспоминанье.

Прощай, надежда; спи, желанье;

Храни меня, мой талисман.

Оказывается, воспоминанье не безоблачно: оно может растравить сердечные раны, были и таковые. Нельзя сказать, что они забыты, что поэт делает вид, что раны не существенны. Больше того, недвусмысленно следует, что разлука любящих не временная, а вечная: «Прощай, надежда; спи, желанье...» Расставанье решительное, но к прошлому у поэта отношение возвышенное: нет желания ворошить боли, считать обиды; торжествует великодушие, крепнет «лелеющая душу гуманность». Получается так, что, думая о будущем, поэт больше говорит о прошлом, но тут нет противоречия: из прошлого отбирается нетленное. «Храни меня, мой талисман» – клятвенно завершает поэт строфу и стихотворение, и провозглашается не просто верность знаку любви. Хранительный талисман поэта – его душа, способность видеть все, а выбирать, с собою брать лишь светлое: в этом гарантия, что здание строится на прочном фундаменте.