Американский писатель-постмодернист Бен Маркус считал, что не хотеть читать сложную литературу — равно лениться мыслить. Его первый экспериментальный роман-квазибиография «Эпоха провода и струны», впервые опубликованный в 1995 году, напоминает инопланетный отчет о человеческой культуре с абстрактными рисунками, графиками и словарями выдуманных терминов. Используя алогизмы, ломая знакомые понятия, автор создает картину едва узнаваемого мира, в котором нарушены привычные причинно-следственные связи между людьми, словами, атомами.

В ревью на образец экспериментальной американской прозы критик Гора Орлов разбирается, в чем сущность сложных книг и зачем их отстаивают современные писатели, как «Эпоха» Бена Маркуса меняет ландшафт раннего постмодернизма в США и почему текст с минимальным количеством персонажей и уходом от коммуникации с автором помогает читателю переосмыслить взаимодействие с самим собой.

Молодое издательство Kongress W Press, специализирующееся на интеллектуальной литературе, выпустило новую книгу — экспериментальный роман «Эпоха провода и струны» американского писателя Бена Маркуса. Kongress W дает голос книгам, менее известным, чем условная «Бесконечная шутка», и публикует тексты, в традициях которых закрепились интертекстуальность, метафизическая история, деконструкция, экологические катастрофы, энтропия, философия пространства-времени, черный юмор.

В числе литературных планов — «Распознавания», первый роман американского постмодерниста Уильяма Гэддиса, прозванного «Мистером Сложным», а еще — «Смотровой картридж» Джозефа Макэлроя — также важной фигуры для послемодернистского контекста послевоенной литературы в США, однако не в первую очередь известного в России. Kongress W наследует смысловым линиям, заданным малым издательством Pollen press. Последнее, хотя и выпускает схожих авторов («Плотницкая готика» Гэддиса, усеченный вариант перевода «Женщин и мужчин» Макэлроя на страницах зина), но репрезентует наиболее ярких авторов плеяды.

На этот раз KWP избрали Бена Маркуса и его роман «Эпоха провода и струны», который был издан в 1995 году на языке оригинала и дошел до нас спустя довольно значительный промежуток времени. Автор практически не известен в русскоязычной литературной среде — однажды в «Журнальном зале» вышел фрагмент его прозы «Женская пантомима». Его же колонкой для Harper’s Magazine, спорящей с одним из наиболее медийных авторов Джонатаном Франзеном (и одновременно защищающей Уильяма Гэддиса), восхищался зубастый критик Игорь Кириенков, знающий про американскую литературу изрядно. Но и даже для него фигура Маркуса была призрачной, неявной.

Франзен утверждал, что сложная литература плоха своей сущностью: она написана без попытки понравиться, не для среднего читателя, обобщенного слабачка, и отрезает от себя возможность быть популярной. Это бесит Франзена, который в американской литературе выступает с толстовских позиций, он уверен: надо идти на компромиссы, и тебя полюбят. В своем тексте «Уильям Гэддис и проблема чтения сложных книг» склонный к полемике писатель вводит разделение на авторов «статуса» и «контракта»: первые создают великие произведения, и они плевать хотели на то, кто их прочтет, вторые делают роман местом встречи читателя и писателя. Франзен — «контрактник», который когда-то мыслил о карьере «статуса», обчитавшись дебютного романа Гэддиса (Уильям может быть отнесен лишь к первым).

Маркус, надевая боксерскую перчатку, отстаивает сложную литературу через Гэддиса. Не потому, что тот его любимчик, а потому, что он сам готов идти этой нелегкой тропой. Писатель резюмирует: не хотеть читать сложную литературу — равно лениться мыслить. Это легитимизирует восприятие текстов через пристрастное сердце. Именно поэтому все произведения Бена Маркуса — выход за пределы, размытие границ.

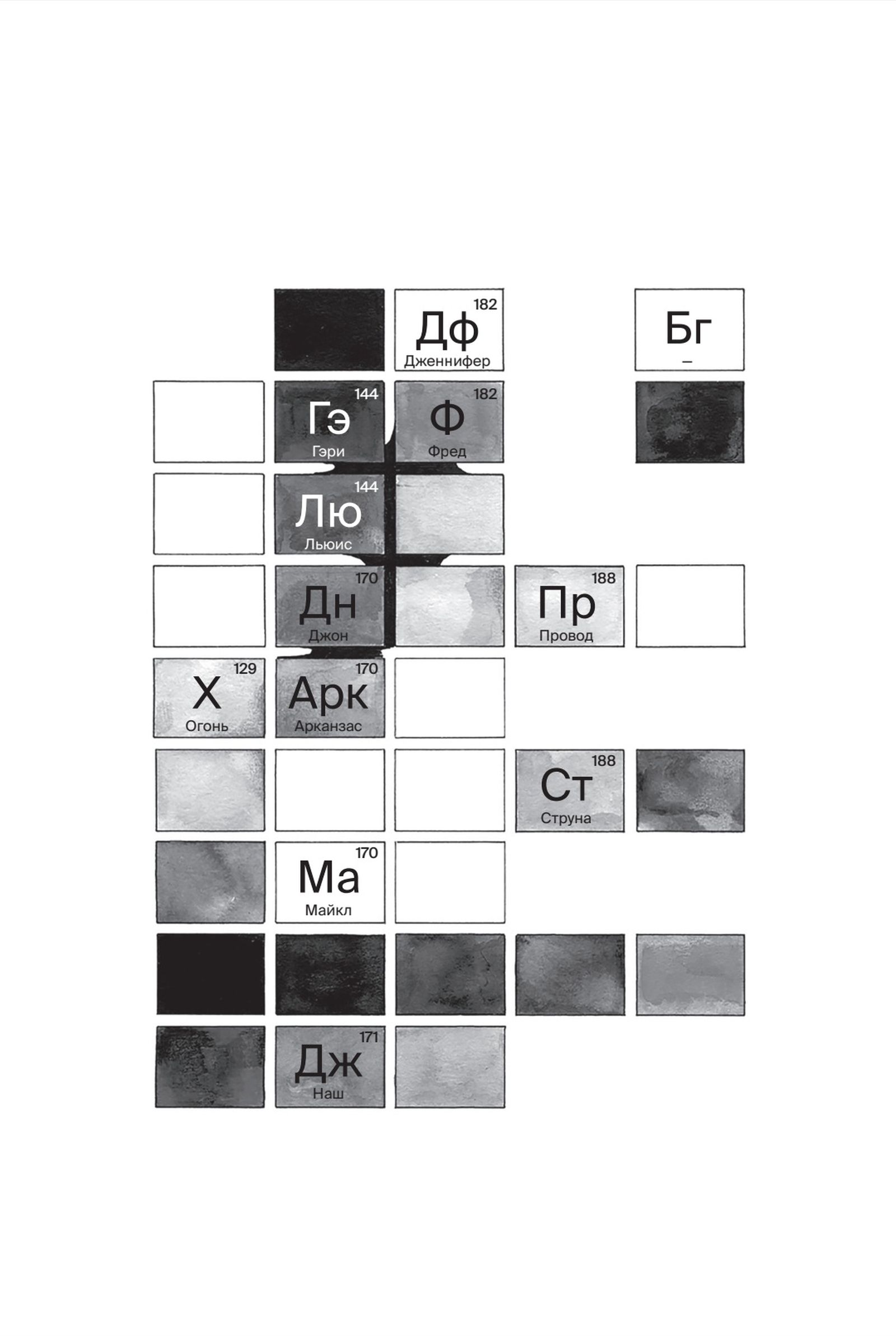

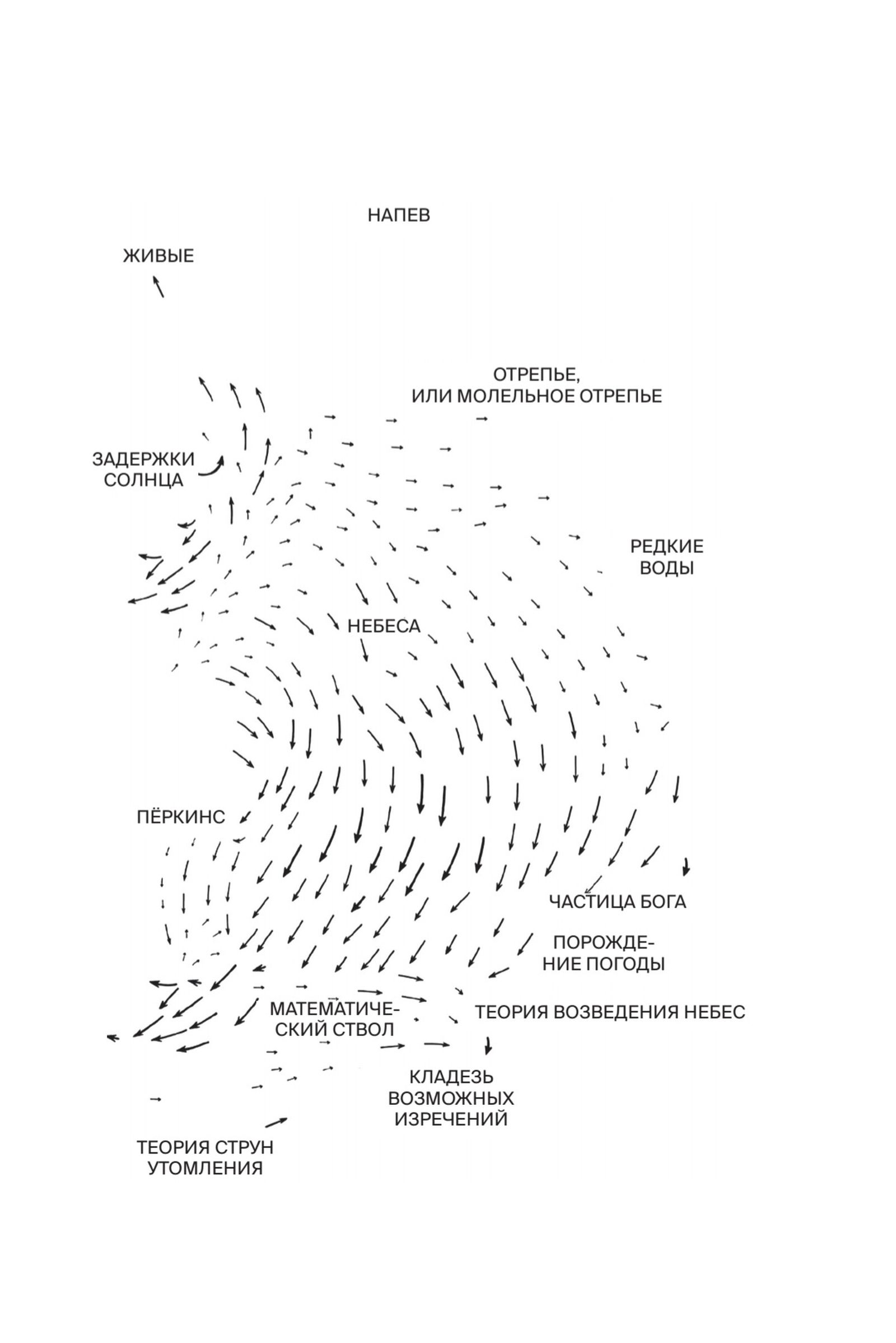

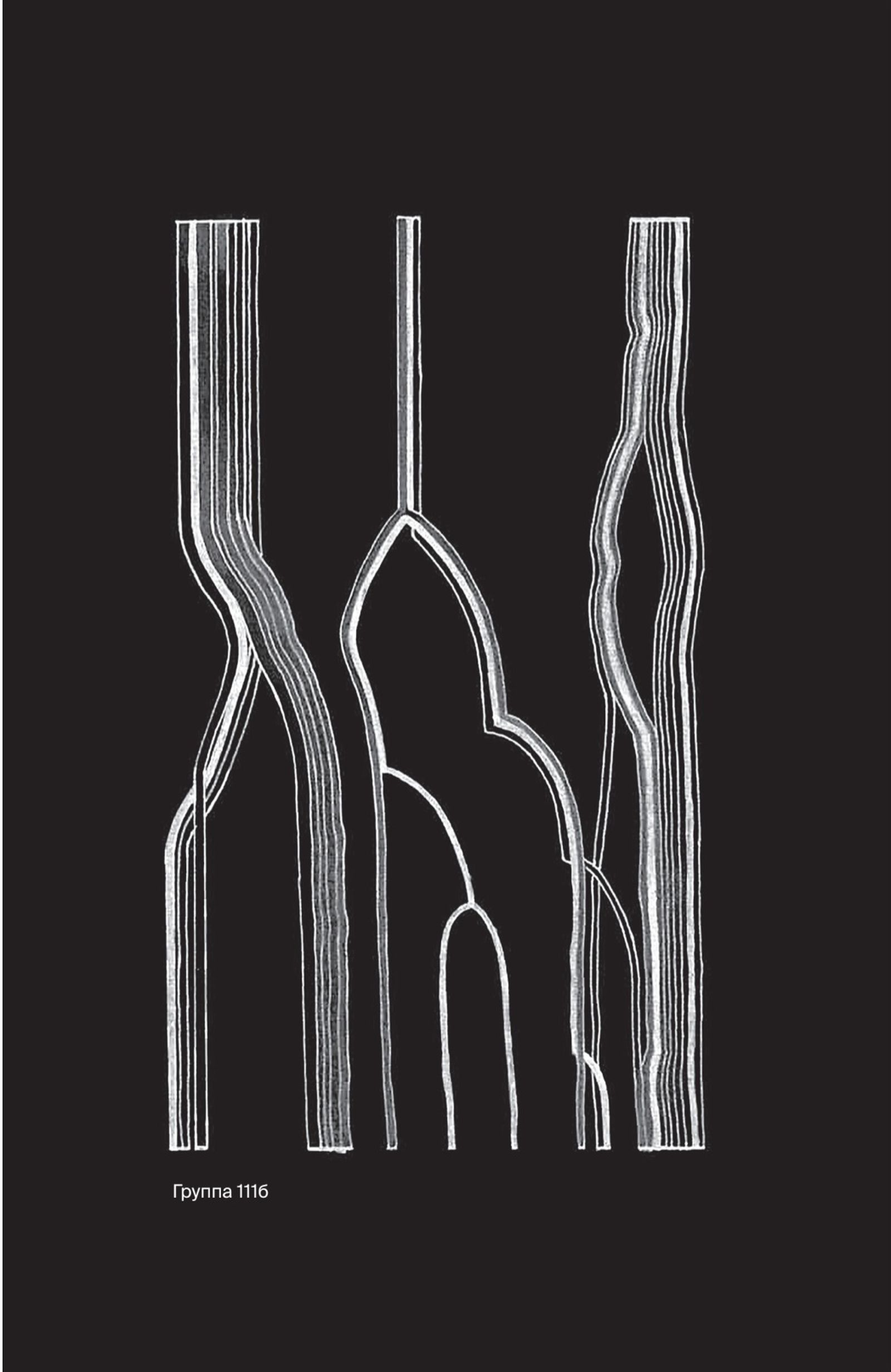

По форме «Эпоха провода и струны» напоминает ризому, части которой находятся друг с другом в неиерархической связи. Роман состоит из рисунков, глав, словарей выдуманных терминов, и его можно сравнить с книгой «Кодекс Серафини» итальянского архитектора и дизайнера Луиджи Серафини, которая написана на выдуманном языке и представляет собой визуальную энциклопедию неизвестного мира. Эти структурные особенности делают роман Маркуса занятным образцом эргодической литературы. Хотя со времен, когда мы читали Джонатана Фоера с его фото в «Жутко громко и запредельно близко», листали «Дом Листьев» Марка Данилевского, нас подобное уже мало трогает — для 1995-го это было довольно нетривиально.

В «Эпохе», являющейся так называемой квазибиографией, рассказывается о семье Маркуса, и родственники — это одна из наименее абстрактных тем, затрагиваемых в работе. И хотя имена его родителей и персонажей совпадают, не стоит думать, что история Маркуса — только о личном. Бен родился в семье исследовательницы, которая первой начала анализировать работы Вирджинии Вулф сквозь призму социализма и феминизма. Отец же будущего писателя был математиком, который дал необходимые условия сходимости в рядах Фурье, поэтому неудивительно, что новаторство стало важным и для Маркуса-младшего. И до него многие авторы начинали говаривать на тему языка, и не он единственный думал о Людвиге Витгенштейне. Увлеченный трудами австрийского философа языка, Бен Маркус решил написать свою версию одной из его крупнейших работ — «Логико-философского трактата». Однако писатель пошел от обратного, и положил в основу своего рассуждения алогизм.

Ранний постмодернизм в литературе приобрел языковую выраженность в текстах Уильяма Берроуза, использовавшего в собственном творчестве «метод нарезок», который он переосмыслил. Эта техника заключалась в работе с тетрадью, разделенной на три колонки, которую автор всегда носил с собой: в одной части он записывал факты о происходящем вокруг, обрывки услышанных фраз и диалогов, во второй — личные впечатления, мысли, воспоминания, в третьей — цитаты из читаемых книг. Наследуя в этой творческой манере дадаизму, Берроуз делает подобные коллажи осмысленнее.

Другим образцом укорененного в языке письма является «Любовница Витгенштейна» Дэвида Марксона, напоминающая поэму в прозе, в которой автор погружает нас в ситуацию искусства после Апокалипсиса. Помимо объектов искусства — не осталось ничего, поэтому речь там литературна, высокоштильна, подобна книжному. Языковые эксперименты заметны и в романе Кэндзи Сиратори «Кровь электрическая», в котором японский писатель попытался выразить киберпанк-музыку через слово. За пару лет до выхода «Эпохи» появилась экстраординарная работа современного американского писателя Дона Делилло «Мао 2», которого, по мнению критика Алексея Поляринова, с его предыдущими вещами роднит внимание к языковому аспекту. По мнению рецензента, в «Мао 2» реализован идиолект террора.

Витгенштейн, которого волновала философия языка, был интересен и Бену Маркусу, который даже хотел писать о Людвиге дипломную работу. Расположенность к философу роднит создателя «Эпохи» и с Дэвидом Марксоном, и с Томасом Пинчоном, и даже с Дэвидом Фостером Уолессом. Любой, кто начинал думать о Витгенштейне и о форме художественной литературы в конце XX века, сворачивал к осмыслению речи.

В исследовании «On Wittgenstein, Lydia Davis, and Other Uncanny Grammarians» Бен Рот пытается найти последователей Витгенштейна в современной литературе. Он выделяет Адама Эрлиха Сакса, Лидию Дэвис и Бена Маркуса и сопоставляет их с философом на основании краткого письма. По мнению автора, они по-особому относятся к языку, который помогает остранить знакомое. Критик Питер Вернон замечал, что Маркус и Витгенштейн действуют от обратного, но, чтобы отрицать друг друга, они должны находиться во взаимосвязи. Находиться в спайке, связанности и даже сцепке.

По мнению Рота, маркусовский наиболее поздний роман «Огненный алфавит» развивавает традицию логоцентричного Витгенштейна. Исследователь уверен, что концепция этого текста могла бы быть воспринята как истерически усиленная буквализация опасений философа о том, что неправильное использование языка приводит к путанице. Этим же Маркус занимается и в тексте «Эпохи», в котором он не опасается этой путаницы, а идет ей навстречу. Автор пытается понять, получится ли увидеть хоть какие-либо промельки логики. Маркус может быть лучше воспринят через цитату Витгенштейна:

«Нет ничего более важного для того, чтобы научить нас понимать уже имеющиеся понятия, чем конструирование вымышленного»

Однако это не просто бессмыслица и глоссолалии. Маркус, пускай и уходит от прямолинейных и однозначных трактовок своих текстов, все-таки удивительным образом предлагает языковые структуры, создающие определенный настроенческий нарратив. Поэтому улавливаем оттенки смыслов. Смысл и в форме. Бен работает с этим не на уровне грамматики, а на семантическом, смещая и расширяя поле означающего. На страницах его книги есть размышления о теологическом и о природе сновидческого.

«Небо ускоряется в зависимости от количества пережеванного за день тряпья. Птица, которая движется или останавливается со скоростью неба, невидима; она выходит за пределы механизма пережевывания тряпья и поселяется в отце. Его сын может жевать тряпку и глотать собственную одежду; он также может поедать себя, наброситься на тряпку другого или изрыгнуть ее и рухнуть, хотя никакой акт не избавляет от этой птицы, что погребена в отце и будет проклевывать себе выход, но никогда не воспользуется им. При таком развитии событий внутренняя птица наблюдает за мальчиком из своего укромного гнезда. Она наблюдает за ним, контролируя отца. Она поднимает руки мужчины вверх, заставляет его работать челюстями, льет в голос воду. Такова причина того, что обычно называют сутью отцов: что они неспособны летать, что тычут в предметы руками, что испускают на воздух звуки, которые не поддаются расшифровке».

Всего Маркус написал два романа и несколько сборников малой прозы. «Эпоха» стала его первой литературной попыткой и является наиболее радикальным жестом. Стас Кин справедливо заметил в «Сумме Бена Маркуса»: для автора важен вопрос возможности коммуникации. В наиболее позднем рассказе писателя, «Женской пантомиме», коммуникация возможна, хотя и затруднена (мы можем легче улавливать какие-то сюжетные вехи, характеристики персонажей). В «Эпохе провода и струны», наоборот, заметна попытка ухода от коммуникации с помощью ситуации предельного алогизма. Прием есть везде, но — в разных пропорциях («Эпоха» более абстрактна, несюжетна).

В современной русскоязычной литературе сложности с коммуникацией между автором и читателем заметны в первую очередь в работах Владимира Сорокина. Например, в романе «Тридцатая любовь Марины» язык героини постепенно мутирует из живого слова — в язык пропаганды эпохи андропоцена. Кроме того, писатель Валерий Кислов в «Складках» идет тропой сложной литературы, которую он перелагал (Жорж Перек, Раймон Кено). В своих работах он вскрывает впадины и заросшие речевой инерцией места, перемещение по которым пробивает дыры в иллюзии прозрачности языковой коммуникации, что прозорливо зафиксировал Олег Горяинов. Языковые игры Кислова, пускай обусловлены ситуацией русского языка, однако сложности по части коммуникации будут понятны и при переводе, поэтому нам любопытен Маркус.

Автор «Эпохи» создает меланхоличную картину ровно затем, чтобы прийти к выводу-лейтмотиву: слова не более индивидуальны, чем люди; чтобы понять, какой спектр эмоций могут вызвать его словесные зарисовки, предугадать, как слово наше отзовется. На страницах романа можно разглядеть подтекстовую поэзию, возможно, отсылающую к практикам «языкового письма». Представительница этой школы, одна из ключевых фигур американского авангардного поэтического движения, Лин Хеджинян писала, что в такого рода текстах «проза не обязательно не является поэзией». Здесь удастся расслышать историю распада семьи-Эдема, распада атома.

Поэтическое начало, выраженное в экспериментальном романе вопреки логике, подчеркивается и в вынесенной в начало цитате из работы Ральфа Уолдо Эмерсона — американского автора, знаменитого своим эссе «Поэт». Маркус нарушает логику цитатности, воспроизводит ее с искажениями, разрушая логику смысла, но не делая логикой бессмыслицы. Он являет нам выход за пределы прежней логической системы, и знакомит с новыми правилами игры. Маркус приходит к выводу, что коммуникация в «Эпохе» возможна, но она скорее — про взаимодействие с самим собой. Алогизм случается и наедине. Так что, отнимая большое количество персонажей в тексте, литератор демонстрирует первородное чувство, которое вообще-то присуще каждому.

Слово — не воробей, вылетит — постараешься осмыслить.