«Подземные» Джека Керуака на первый взгляд представляются рефлексией главного героя, писателя-битника, который рассказывает о трудных отношениях с чернокожей красавицей и жалуется на проблемы, в которые сам себя ввязывает. При более детальном рассмотрении экспериментальная, исповедально-кинематографичная проза Керуака открывается с иной стороны: это история не просто о любви, но и о жизни «бопового поколения», мятежном духе его представителей и безумстве ночного Сан-Франциско. Однако самому внимательному читателю открывается и третий смысл романа: иногда реалии Америки 50-х, описанные Керуаком, до боли похожи на российский быт.

В эссе «Ещё одна пропитая любовь», приуроченной к выходу «Подземных» в новом переводе от Андрея Щетникова, писатель и философ Николай Старообрядцев рассказывает, из каких догматов складывалась религия битников, зачем рассматривать довольно бесхитростную фабулу «Подземных» через призму мотивов христианства, что такое алкогольный солипсизм и как он становится одним из главных инструментов Керуака при построении сюжета. Анализируя исторический, социальный и культурный контексты новеллы, Николай объясняет, что не позволяет читателю воспринимать писателя как прототипа героя, почему вопреки расхожему мнению книгу не нужно считать продолжением романа «В дороге», а также что делает новеллу о любовных страданиях писателя-алкоголика «пронзительно русской книгой».

Несколько лет назад, оказавшись среди зимы в одном пустующем крымском санатории, я написал короткое стихотворение:

Зачем вы, русские, Христа распяли?

Что он вам сделал? Чем вам насолил?

Ах, вы не знали! Ну тогда простите –

Претензий больше нет.

Об этом, с позволения сказать, произведении совсем не стоило бы вспоминать, если бы не мистическое происшествие, вмешавшееся в его судьбу и самым неожиданным образом распорядившееся его смыслом: оно было опубликовано в русскоязычном журнале, который печатается в Израиле.

Для нас, современных людей, избалованных информационными технологиями, случившееся выглядит так, будто некая полуразумная компьютерная система, зафиксировав вопрошающее послание, но не имея никаких указаний по поводу адресата, не положила его в стол, но проявила инициативу и сама определила получателя путём анализа данных.

Точно такое же ощущение не то медвежьей услуги со стороны не слишком умного искусственного интеллекта, компенсирующего свой недостаток излишним рвением и анонимностью, не то прямо-таки божественной иронии (и этот вариант вернее!) возникло у меня, когда я прочитал свежий перевод книги «Подземные», написанной Джеком Керуаком в далёкой Америке ещё в 1958 году.

Послушайте, ведь это же пронзительно русская книга!

Неслучайно она перелетела через океан и попала в наши руки. Ведь в ней столько боли и невысказанности, столько усердия в деталях, но такое удушающее бессилие во всецелости (бессилие не авторского мастерства, разумеется, а «экзистенциального мастерства» героев), что атмосфера книги, выплеснутая на русскую землю, впрыснутая в русский нерв, сама собой концентрируется и с поразительной точностью артикулируется в один из самых неудобных наших вопросов: почему, когда и внутреннее ощущение (так называемое национальное самосознание), и великие программные тексты, оставленные нам классиками — в общем, когда всё говорит о том, какие мы славные, глубокие, христолюбивые всечеловеки, — почему же, спрашивается, на деле мы такие недотёпы, себялюбцы и чуть ли не распоследние подлецы?

Откуда этот вопрос? Не слишком ли большая ответственность возлагается на книгу, весь бесхитростный сюжет которой составляют непродолжительные любовные перипетии богемного писателя-алкоголика и его чернокожей подружки?

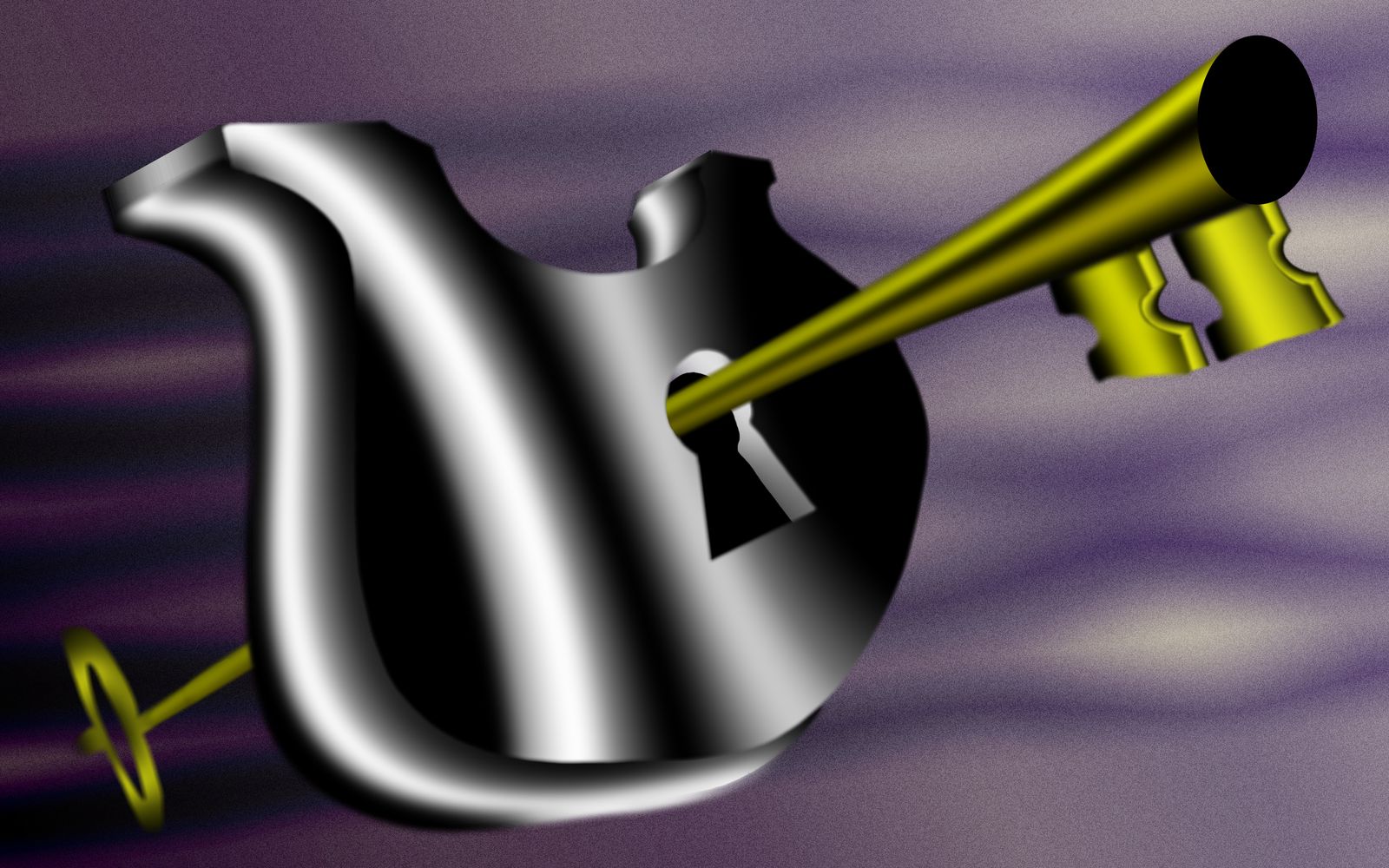

Но в том и дело, что поразительный эффект узнавания, порождаемый этим текстом, некий болевой отклик, такой, что почти невозможно читать книгу без возмущения, — это то, что заставляет производить столь естественную перед лицом художественной литературы операцию: воспринимать происходящее не только буквально, но сверх этого и даже прежде этого — символически. Технически это означает, что некоторый весьма характерный сценарий отношений между мужчиной и женщиной, ставший внутренним двигателем книги, может быть изъят и рассмотрен, как ключ, который усилием читательского сознания переносится через пространство и время в некую область, отвечающую ему как замочная скважина — в Россию, туда, где опыт исторического скрещивания сексуальной и алкогольной материй породил самые богатые и самые позорные плоды.

И здесь, в России, эта книга-ключ, соединяясь с ответной частью замка, в квазиполовом акте прочтения (это похвальное слово эротической прозе Керуака) отмыкает старинный, глубоко запрятанный механизм, который, несмотря на свой возраст, продолжает исправно делать свою работу уже тысячу лет к ряду и не думает останавливаться. Имя этому механизму — близость и недостижимость.

Однако следует признаться себе: это не русское изобретение. Работа именно такого механизма достаточно точно описывается уже мифом о Вавилонской башне: критическая близость к Богу вдруг оборачивается жестоким разрывом с Ним, и факт недостижимости повисает язвительным укором человечеству вплоть по рождества Христова. Но то, что становится катастрофой для одних, оказывается нормой жизни для других — для нас, обитателей русской культуры. Увы, принимая на себя всемирные полномочия третьего и последнего Рима, приходится в обременение наследовать горькую судьбу Вавилона. Вавилонская башня становится схемой не только для общегосударственной жизни, но вносится в каждый дом как бы в дополнение к матрёшке и самовару (что может, кстати говоря, подтверждать изначальную чужеземность последних).

Где-то посередине между близостью и недостижимостью вавилонский синдром (понятно, что это словосочетание используется здесь не в поверхностном смысле невозможности найти общий язык) разрешается искрой героического порыва. Это дерзающее саморазрушение. Это купание в тёмных религиозных лучах, крещение добровольно отданной кровью ближнего, дающее нечеловечески интенсивный выброс творческой энергии, но приводящее к скоропостижной тёмной трансформации. Лебединая песня над ледяной долиной Вавилонских башен, вздымающихся под напором перевозбуждённого творческого энтузиазма и разрушающихся от внутреннего тления. В этом великое очарование Керуака, писателя и учителя свободы. Русское подполье открыто для «Подземных», как смазанная скважина для золотого ключа, отлитого литературным алхимиком из собственной плоти.

Вавилонский синдром сконцентрирован в ключевом изречении негритянки Марду: «Мужчины такие безумные, они хотят сущности, женщина — это сущность, вот она у них в руках, но они бросаются возводить большие абстрактные конструкции».

Есть много инструментов для возведения этих абстрактных конструкций, один из них — алкогольный солипсизм. Это тот судьбоносный инструмент, который не ждёт, пока его выберут, а сам выбирает автора для реализации своей сущности. Бесконечные нити слов, соединённых бесчисленными тире, выползают из сознания героя-алкоголика, упивающегося своим бредом наяву, и расползаются по вселенной книги, равномерно опутывая все предметы и всех героев, связывая всё это между собой и образуя один сплошной кокон. Полученная конструкция имеет настолько плотную и замкнутую структуру, что без труда может быть транспонирована в область иного культурного универсума, в нашем случае — русского. Впрочем, ряд текстологических фактов указывает на то, что такой культурный перенос зиждется не только на читательском произволе. Это прежде всего мысли о русском писателе Достоевском, и вездесущий «югослав» по имени Юрий (некое среднеарифметическое между американцем и русским). Юрий живёт на Русской горке (Russian Hill, район Сан-Франциско), он новый претендент на тело Марду, постоянно вьющийся вокруг влюблённой парочки наяву и пробирающийся к ним во сны, чтобы подпитываться оттуда энергией ревности и соблазнения. Вблизи Достоевского всё становится русским — или становится ничем. Это фундаментальный метафизический закон. Юрий — ипостасный русский дух, лукаво вплетающийся в спираль повествования, крутящуюся на спицах авторских тире, и подтачивающий основания рыхлой любовной башни: «Падающего толкни!» Пьяные люди плохо держатся на ногах.

Алкогольный солипсизм, постепенно обрывая связи с внешним миром и замыкаясь в себе, при внешнем наблюдении тем лучше и чище отражает культурные условия, откуда взяты схемы и шаблоны его внутреннего обустройства.

Поэтому «Подземные» хранят на себе, в качестве художественного украшения, отпечаток быта, настроения и метафизики той эпохи, в пределах которой была рождена книга. Всё грандиозное здание американской империалистической машины выстроено на тонком льду религиозного фанатизма, под которым в недреманном ожидании спёрт океан загубленных жизней. Поднимаясь пузырями из глубины, просачиваясь через поры морально-догматического льда, кровавые испарения проникают во сны и фантазии Лео Персепье, являясь ему в образе «моря времени» и бродячих индейцев, кочующих через пространства индустриальной Америки. Неименованная религиозность как эстетическая поза, или религиозное чутьё, пытающееся за счёт своей высвобождённой наивности просочиться через окостенелости старых догматических систем к чистому духу, — это общая и одна из главных характеристик творческого метода бит-поколения, к которому принадлежал Керуак.

Новое религиозное делание битников — это не манифест, принуждающий авторов трудиться в заранее выбранном направлении, выполняя подённую идеологическую работу. Это ощущение жизни, рождённое временем и со всей честностью принятое. Его честность и интимность прекрасно являют себя в «Подземных». Здесь это религиозное делание разрешается в чётко отрефлексированном и описанном ощущении, согласно которому чернокожая женщина Марду Фокс — это храм божий. Лео Персепье всегда смотрит на неё как на совмещённый разрыв: с одной стороны светлый свод храма — воздушная лёгкость, рассыпающаяся во множественности ароматов, тканей, кожаных застёжек, брошек, типичных женских образов; с другой стороны тёмный алтарь — магнетическая бездна, к которой он движется, чтобы пропасть, чтобы с упоением скрыться в черноте, в ритмической негритянской ночи, в жарких песках африканских и американских пустынь, среди призрачных индейцев. Совокупление с Марду — это коленопреклонённое целование земли («я вижу землю в твоих глазах»), это сокрушение и покаяние, это нежнейшее молитвенное усердие на брачном ложе, позволяющее созерцать лик собственной матери с той стороны смерти. (Для русскоязычного читателя каждое соитие Лео и Марду — это ещё и чувственное созерцание идей Розанова и Мережковского относительно пола).

Но Марду — это принципиально чужой храм. Это познавательное вторжение на глубоко чуждую территорию. Чужой храм привлекателен хотя бы тем, что даёт возможность испытать свою веру, посмотреть на себя с другой стороны — с позиции иного бога, особенно, когда этот бог чёрный, то есть негативный по отношению к своему родному, белому. Но вход в этот храм очень узок и закрыт настолько сильными мышечными створками, что проникать туда приходится ежедневным и еженощным ритмическим усердием, подпирая своё мощное ревущее тело винным допингом и психоаналитической теорией оргазма Вильгельма Райха.

Свой же материнский храм открыт всегда. Он настолько велик и светел, что является в виде уютного американского домика, где всегда приготовлена чистая комната с печатной машинкой и заботливой матерью, которая даёт приготовить себе ужин и, позволяя наливать себе мартини, подтверждает праведность алкогольного послушничества своего ненаглядного сына. В мире алкогольного солипсизма любая нормальная мать жаждет вечно прижимать к любящей груди своего сына, застывшего во младенчестве благодаря чудодейственным свойствам опьяняющего снадобья. В этом комфортном домашнем сне религиозное чувство притупляется настолько, что потребность удержать сакральность места вынуждает покидать его и снова вторгаться на чужие территории, испытывая себя на выносливость и сея обоюдное разрушение.

Замкнутость книги в коконе алкогольного солипсизма даёт настолько сильный автобиографический эффект, что при чтении может даже возникнуть соблазн рассматривать «Подземные» как продолжение «В дороге», самой известной керуаковской книги: тот же самый герой-рассказчик всё думает и думает о Дине Мориарти и наконец, за отсутствием оного, решает поднять эстафетную палочку и продолжить путь легендарного гуляки. Но если тот «врубался в жизнь» на полную катушку и крутил одновременно несколько романов в разных концах страны, то этот новоиспечённый Дин только «вырубается» каждый вечер, нализавшись в стельку, и не может удержать в руках даже одну женщину. Алкоголь оказывается плохим средством укрепления живых отношений, но прекрасно вскармливает сентиментальность, которая при показной душевности всегда оборачивается острым эгоизмом и неспособностью принять другого человека как самостоятельную реальность. Однако в качестве компенсации сентиментальность сообщает душе писателя тот медленный раскачивающийся ритм, на волнах которого хорошо рождать длинную прозу, насыщенную чувственной поэтикой.

Очень современный вопрос: почему нельзя принять алкоголизм как альтернативную форму социального существования, равноправную всякой ещё действующей норме и всякому уже легитимированному отклонению?

Почему бы не рассматривать разлуку влюблённых как акт утверждения личной свободы, в том числе и от власти навязчивого гормонального аффекта, который хитрые провансальские трубадуры назвали соблазнительным словом «любовь»? Алкоголизм модифицирует социальные связи, усложняя их внешний политический и моральный контроль, однако в качестве компенсации порождает свой собственный тип откровенности, который способен даже на материальные плоды, такие как, например, текст «Подземных». Что с того, что на место узды взаимных обязательств приходят зависимость от несложного химического соединения, плен материнской любви, теория расового превосходства и классовая борьба? (Последние два фактора всё время прячутся за двумя первыми, но не перестают производить свою межевую работу на протяжении всей книги.)

Можно выразить эту альтернативу другим способом: либо самодостаточное бытие большим младенцем, который на протяжении сорока семи лет плавно падает из материнской утробы в могилу, либо изнурительное и часто неблагодарное, травматическое экспериментирование с той непроверенной теорией, будто самопознание достигается путём принятия Другого, путём выхода из пещеры собственного солипсизма навстречу самобытности и неисчерпаемости чужой души.

Странно, но выбор не настолько очевиден, как кажется на первый взгляд. Книга показывает, как одно переплетается с другим волею случая, как одно без другого не бывает, а решение каждый раз меняется и принимается не то само собой, не то под влиянием сиюминутных морально-эстетических порывов. Но неужели после всего, что произошло в этой книге, нельзя занять этически правильную позицию?

Слово Керуака блюдёт свою художественную чистоту и поэтому не даёт ответов. Искусство никогда не ставит под сомнение способность воспринимающего его наблюдателя делать свой собственный выбор. Искусство — это царство беспощадной свободы. В этом смысле оно служит не ежедневным потребностям человека, а самой его сущности. И в этом смысле «Подземные» — его произведение.