После гибели цивилизации жизнь на земле продолжится и многие животные адаптируются к новой среде, поэтому экологические дисциплины придуманы людьми не для спасения абстрактной природы, а для собственного выживания. О том, как экотревожность заставляет людей задуматься о будущем планеты и человеческого вида, журналистка Яна Климова поговорила с сокоординатором нашумевшей петербургской выставки технологического искусства HYDRA. В беседе научный куратор проекта Лидия Гуменюк рассказала, каковы возможные сценарии вымирания людей и стратегии массового выживания, из-за чего экология становится двигателем философской мысли и как искусственный интеллект помогает развивать эмпатию к окружающей среде, в каких случаях забота о природе превращается в лицемерие, как современные художники визуализируют попытки обуздать стихии, куда денут экспонированных живых медуз после выставки и как Нева «разговаривает» через искусственных моллюсков, а керосиновые грибы общаются через запахи.

«Экотревожность переживается индивидуально». Каким может стать мир без людей?

— Экотревожность, выступающая одним из ключевых мотивов выставки HYDRA, формируется из-за того, что люди создали концепт природы и отделили себя от него, пытаясь интеллектуализировать взаимосвязанные процессы. Точечно влияя на экологию, пытаясь законсервировать условия, в которых живем, мы таким образом лишь оттягиваем неизбежное?

Насчет первой части вопроса, думаю, не совсем так. Отделение человека от природы — проблема прошлого, к которой нас продолжает отбрасывать по инерции.

А эко-тревожность, как и любая другая тревожность, — проблема будущего в настоящем, точнее гипотез и фантазий о будущем. Она во многом формируется из того, что стало очевидным: на планете всё связано и никакого разделения не существует.

Экотревожность переживается индивидуально: кто-то всё ещё боится, что, оказывается, есть процессы, неподвластные человеческому контролю, кто-то испытывает стыд ответственности за собственный экологический след, кто-то — переживает за будущие поколения.

Что касается конкретных экологических мер — да, пока что это выглядит, скорее, как оттягивание неизбежного. Многие запущенные человечеством процессы уже замкнулись сами на себя, и полностью остановить их невозможно — реально только замедлить. То есть на данный момент основная проблема экологии — это проблема отдаления момента, в котором продолжение существования человечества на Земле будет невозможно.

Если смотреть глобально, то всё стремится к продолжению, но не к бесконечности: Солнце через несколько миллиардов лет переродится в звезду другого типа, и жизнь на Земле станет невозможной, тепловая смерть Вселенной тоже считается неизбежной. Можно думать, что всё это — концепции, которые тоже могут быть пересмотрены, а можно думать и о том, чем для нас так уж ценна бесконечность и откуда мы вообще её взяли?

— Насколько, на ваш взгляд и на взгляд художников, экотревожность объективна и целесообразна в перспективе далекого будущего? Если человечество перестанет рассматривать Землю как единственно возможный дом, а начнёт видеть в ней ресурс, используя который, можно со временем выйти за пределы системы — вопрос ухудшения состояния экологии относительно комфорта для жизни человека на планете отпадёт? Как думаете, станет ли человечество поступаться вопросами этики по отношению к другим видам на Земле или других планетах, стремясь к адаптации и развитию?

Хороший и сложный вопрос. Смогу ответить только за себя. Экология, пожалуй, ближайшая причина думать о том, возможно ли человечеству переселиться на другую планету. Пока что нет никаких намёков на технические возможности спасения, по крайней мере, общеизвестных, но отрицать, что за множество лет они могут появиться, тоже нельзя. Просто из того, что мы видим сейчас, трудно представить, что скоро те, у кого есть доступ к решению таких проблем, будут руководствоваться не финансовой выгодой и комфортом.

Но, как мы уже поняли, финансовая выгода и комфорт — краткосрочное решение проблемы для небольшого количества людей, а не долгосрочная стратегия массового выживания, потому что она не учитывает широкие взаимодействия системы и кооперации.

То есть, понятно, что нас пугает: если сейчас проблемы решаются так — в пользу тех, у кого ресурсы, то что будет, когда вопрос встанет острее: кто выживет? Но мне, если честно, интереснее мыслить глобальнее критики капитализма.

Если мыслить «научно» и «материально», вряд ли возможно этичное выживание. Это в некотором роде оксюморон. Запрограммированная суть живого — породить себе подобных, чтобы они выжили, возможно, вовсе без какой-то конечной глобальной цели — просто постоянно продлевать видовое существование как можно дольше. В общем-то, поэтому любой ценой идёт борьба за ресурсы. В этой ситуации реальная задача человечества, которую можно в некотором смысле назвать альтруистической, — понимать, что кооперации важны, и что они как можно дольше не должны переходить в конкуренции. Мы можем называть это жестокостью, но тактику материального выживания сложно осуждать, потому что в ней и проявляется сущность живого.

Но тут мы обычно говорим: «Минуточку! Человек всё-таки существо гораздо более сложное. Мы хотим быть лучше и выше этого!». И с этого момента обычно начинается немного лицемерная и утопическая история «за всё хорошее против всего плохого». Перефразируя в более религиозных терминах — и тело спасти, и душу. Не слишком ли много мы опять хотим? В общем, лично я не верю в то, что можно этично спасти человечество в рамках, так сказать, видимой материи — слишком бесконфликтный сценарий. Как я уже говорила, можно только отдалять момент конца этики и постепенно сужать её границы, которые мы сейчас как раз расширяем. Но, раз нас это не устраивает, можно мыслить «эзотерически» и ещё более утопически: вдруг всё-таки есть вероятность выхода этого нашего супер-сложного сознания в какие-то иные сферы и продолжения его существования в абсолютно другом, непредставимом сейчас, виде? Тогда, вероятно, мы сможем как-то «раствориться» во Вселенной, не продолжая наносить то, что мы называем вредом, кому-то другому. Условно, выйдем с поля этой игры во что-то кардинально иное, неживое в нашем понимании этого слова.

Тяжело смириться с мыслью конечной потери человеческого сознания, потому что всё в мире чудесно, но человеческое сознание для нас — особенно удивительно и ценно, потому что мы просто-напросто никогда не можем помыслить мир без осознающего его субъекта, потому что такова механика нашей мысли сама по себе. Поэтому, безусловно, будем верить в способы сохранения и продления осмысления или чего-то подобного — и в кровожадные, и в фантастические.

И многие, в принципе, готовы верить в возможность существования сознания вне тела или наделять чем-то вроде сознания даже нечеловеческих акторов, чтобы испытать к ним эмпатию, иначе приходится упираться в то, что надо помыслить ничто, отказавшись от самого инструмента мысли.

Так вот, если это вдруг удастся, то, видимо, это уже будет точкой, где сознание и его конструкты вроде этики и эмпатии не будут иметь никакого смысла, как и выживание.

— И всё же, какой из возможных сценариев судьбы человечества в экологическом контексте, по-вашему, наиболее вероятен — вымирание, приспособление к изменениям или выход за пределы неподходящих условий в поисках нового пристанища? Почему?

Не хочется играть в пророка, потому что точно не обладаю достаточной информацией, и, боюсь, что сейчас никто ей не обладает, но склоняюсь к вымиранию после некоторого пути приспособления как к наиболее вероятной ситуации. По крайней мере, из сегодняшней отправной точки всё ведёт к вымиранию. Но при этом я не отрицаю и те варианты, что описывала выше, просто для них нужны скачки или революции — либо технические, либо — как бы так аккуратнее сказать (всё равно не получится) — духовные. Пока мне кажется, что сосуществование двух одновременно друг другу глобально противоречит (в частностях — возможно, и нет), но кто я, чтобы ограничивать возможности позитивной мысли человечества?

— Чем искусственный интеллект может помочь человечеству в поддержке привычной среды обитания или создания искусственной?

На данном этапе искусственный интеллект в основном помогает собирать и анализировать информацию и делать на её основе предсказания (например есть свежий кейс по сохранению лесов в России от WWF). Этого пока довольно узкого функционала уже достаточно для многих задач. Возможно, и тут когда-то будет новый прорыв.

Мне кажется, что искусственный интеллект уже хорошо показывает, что такое мир без человека. Если взять проект «Глубокие медитации» Memo Akten или любую нейросеть, работающую с изображениями, становится понятно, что мир без человека — это, например, мир, где объекты теряют чёткие очертания и границы, потому что они становятся бессмысленны.

В рамках нашего образовательного проекта «Лаборатория HYDRA» одна группа студентов — художница Даша Гофман, специалист по информационным системам Алтын Мустафина с тьютором Сергеем Соловьёвым придумали глобальный философский проект Oikos, в рамках которого технологии, в том числе искусственный интеллект, начинают работать как раз не на человека, а с большим акцентом на эмпатию к окружающей среде. Вот это как раз вариант полного изменения мышления, который сейчас, наверное, трудно вообразить, но которому тоже нельзя отказывать в возможности существования.

«На месте отрубленных голов вырастают новые». Cамолётные турбины, живые медузы и беседы керосиновых грибов

— Почему вы выбрали для выставки именно такое название?

Мы с сокуратором Ольгой Вад обсудили с нашим научным консультантом Юлией Кузнецовой, и поняли, что экология в принципе делится на три сферы: литосферы (почвы), гидросферы (воды) и атмосферы (воздуха). Затем собрали в основном проекты, которые больше с водой связаны, потому что для Петербурга это более актуальная тема — город на воде, и сама выставка с видом на Большую Неву. То есть основной акцент мы делали на экологию воды, отсюда и HYDRA. К тому же, поскольку Петербург — классицистический город, где много отсылок к античным мифам, Гидра — это и мифологическое существо из подвигов Геракла, у которого много голов, такой образ природы: человечество отрубает ей головы, а на месте них вырастают новые, возможно, гораздо хуже и страшнее для него предыдущих.

— Расскажите, как зародилась концепция HYDRA?

К нам в агентство культурных проектов NADO в прошлом январе Севкабель Порт обратились с идеей организации масштабной выставки технологического искусства.

Мы все вместе пришли к тому, что сейчас безусловно очень актуальная тема — экология. Захотелось немного по-другому на нее посмотреть, потому что мы привыкли, что нас экологией либо пугают, либо стыдят. Зачастую в медиа транслируется, будто экология — это ответственность человека перед некой абстрактной природой, а не перед ним самим. Поэтому мы выбрали тему эко-тревожности, которая, с одной стороны, связана с экологией, а с другой — с психическим состоянием.

Так мы попытались рассказать, что экология — про человека не в том смысле, в каком мы привыкли думать ещё в рамках давно устаревшей анропоцентрической философии, в которой человек условно подобен богу и может контролировать всю планету. Ведь это не совсем так, потому что ряд процессов, которые человек запустил, например, глобальное потепление, уже не остановить, как и ситуацию с пластиком. Люди придумали вещи, которые сильнее нас — гораздо более стихийные.

С другой стороны, мы хотели все повернуть с такого антропоцентризма к тому, что экология всё-таки именно про человека. Нам все время говорят: «Давайте спасать планету, давайте спасать природу», — как будто мы живём отделено от них. На самом деле, человек является частью экологии, потому что планета — шарик с собранной гравитацией — существовала миллиарды лет до нас, и столько же еще просуществует, и что в ней только не менялось.

Мы хотели показать природу как нечто вовсе не хрупкое, потому что существует огромное количество существ, которые так же, как и планета, существовали до нас, и нас спокойно переживут, мутируют, приспособятся.

Нас в экологии беспокоит наша экосистема, в которую входит человек. Нарушение этой экосистемы приведет к тому, что человек как вид перестанет существовать. На самом деле, мы о себе должны больше волноваться, чем о какой-то абстрактной природе, потому что вопрос экологии — это в первую очередь (абсолютно нормально, что это в некотором смысле эгоистично) вопрос того, сколько еще люди смогут прожить на Земле.

При подготовке выставки мы с Ольгой исходили из того, что выбирали проекты, связанные с экологией, в области технологического искусства: либо новые медиа, когда художники используют новые технологии, либо проекты, связанные с данными современной науки. Также концентрировались на мультисенсорных проектах, которые доносят идею через ощущения, переживания и действуют на большее количество органов чувств. С другой стороны — у нас было два ограничения. Первое — экспонаты должны были монтироваться преимущественно без присутствия художников, потому что когда мы планировали выставку, был еще достаточно строгий карантин, и не было уверенности, что художники смогут приехать. Не все художественные работы это предусматривают, потому что для монтажа часто нужен создатель. Второе ограничение — Севкабель Порт все-таки не галерея, а публичное пространство для семейной аудитории. Соответственно, выбирали проекты, которые будут достаточно впечатляющими и интересными для большой аудитории, и большинство из которых не так сложно поддерживать в течение полугода.

В выставке поучаствовали 15 художников из Канады, Великобритании, Норвегии, Италии, Франции, Германии, Хорватии, Словении, России. Их работы разделены на три части выставки.

Первая часть — «Разрушение». Она рассказывает о вневременных взаимодействии и противостоянии двух мощных стихий — человека и природы. Раздел специально архитектурно решен в виде строительных лесов и натянутой на них сетки — это подчеркивает, с одной стороны, идею о том, что мы испортили и можем якобы отреставрировать, с другой стороны, сетка — это клетка, в которой мы укрощаем природу, пытаемся взять её под контроль.

Следующий раздел — «Внимание». Он про здесь и сейчас. В нём мы собрали очень локальные истории, в которых говорим о том, что в принципе, конечно, на мелком уровне мы можем на что-то влиять. Это часть выставки с более камерными, галерейными работами, рассматривающими конкретные истории либо каких-то живых существ, либо местности. Поэтому он белый — как будто высвечен исследовательским аппаратом.

Последний раздел «Симуляции» — про будущее. Там художники спекулируют и придумывают варианты развития событий, когда знакомая нам природа пропадет, и мы будем замещать её технологическими приспособлениями, которые естественно будут уже не тем.

— Художники создавали уникальные экспонаты для выставки или вы собирали уже готовые работы?

Специально для выставки было создано два экспоната — «Керосиновые хроники. Гриб» группы «Куда бегут собаки» и «Интерференция» Виктора Полякова. Все остальные работы мы брали уже существующие, но довольно новые.

— А каким образом возможно реализовать работу технически, если вы договариваетесь о ней с художником, который не может приехать в Россию?

У нас много мультимедийных проектов, где просто передавался файл и техзадание на его экспонирование. Некоторые настраивались удаленно.

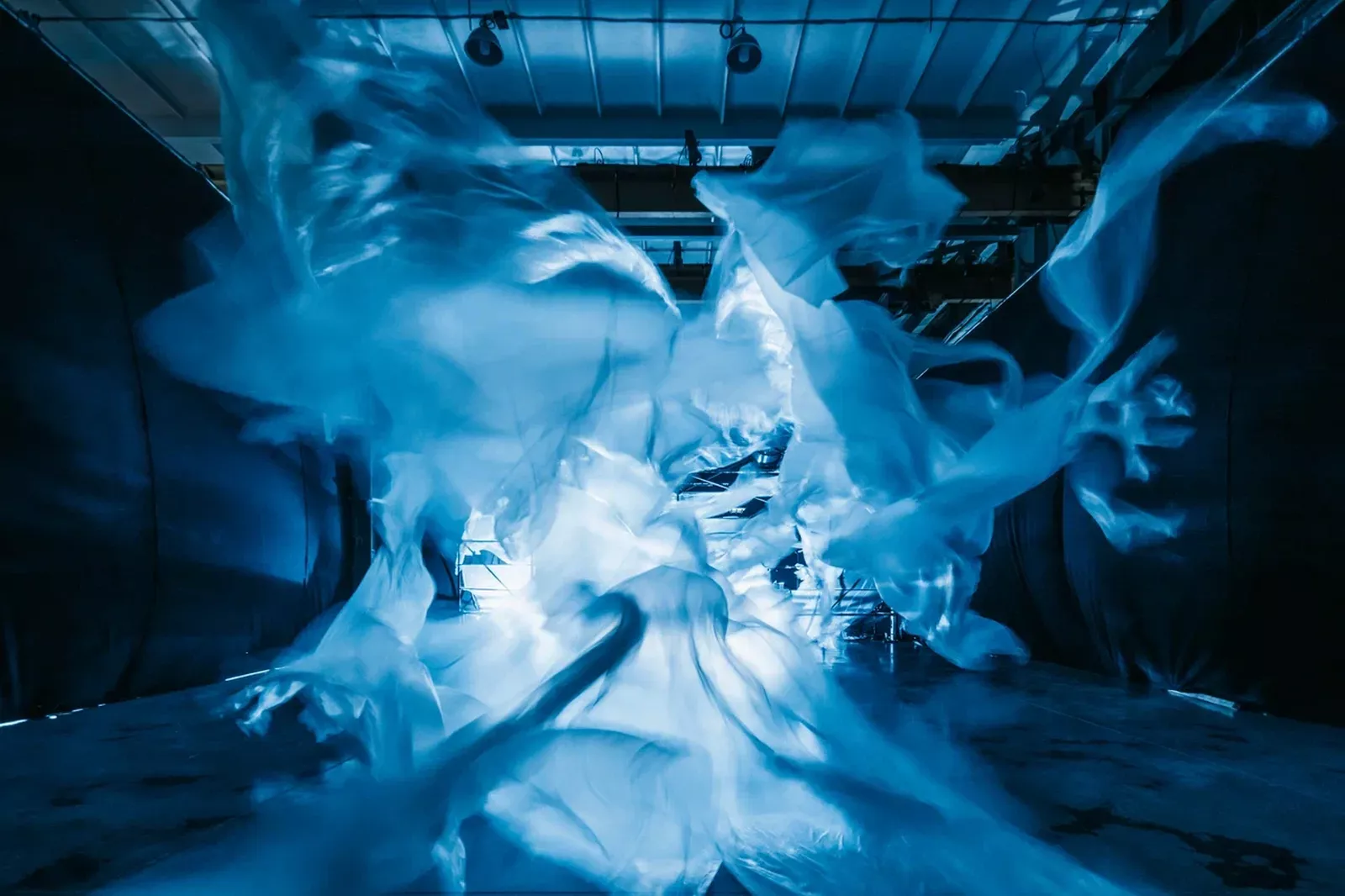

Например, нашумевшая Whispers — это как раз инсталляция канадских художников Light Society. Она была нам доставлена в гигантских ящиках на грузовом судне из Канады. На вид совершенно простая — строительные леса и полиэтилен, но на самом деле вся конструкция супер-кастомная, её не собрать просто так. Полиэтилен, понятно, можно найти, но саму конструкцию, на которую он крепятся, художники производили — она состоит из вентиляторов, самолетных турбин и, соответственно, освещения. Все они запрограммированы — и свет, и все воздушные приборы синхронизируются со звуком. Чтобы всю эту инсталляцию запустить, помимо наших техников, удалённо подключались художники из Канады.

Ещё некоторым художникам всё-таки удалось приехать — из Германии, Хорватии, Словении, потому что открыли ряд границ. Например, Марко Баротти прилетал настраивать Clams. Гьино Шутич сам собирал инсталляцию «aqua_forensic». И приезжал Мартин Барага, чтобы монтировать и открывать паблик-арт. Большинство российских художников всё настраивали сами.

— Насчет экспоната Clams: звуки, которые издают моллюски, преобразуют данные с датчиков качества воды. Вода из каких водоемов была взята для анализа?

Вода там из Большой Невы. Когда Марко приезжал, он датчиками анализировал воду прямо рядом с Севкабель Портом.

Художник снимал с воды различные показания где-то по пятнадцати шкалам: кислотность, показатель загрязнения внешними органическими веществами, давление, температура, солёность воды, количество кислорода и т. д. — и все эти параметры на разной глубине.

По этим данным Марко построил графики кривых и специальной программой переводил их в звуки и паттерны движения (они раскрываются под действием звуков). Получается так, что Большая Нева через этих моллюсков из искусственного пластика говорит о своем состоянии. Но это не то чтобы конкретная информация, которую можно точно интерпретировать. Это все-таки арт-проект, который переводит данные в медитативное внимание за движениями и звуками.

Образ моллюсков здесь использован, так как они — естественные индикаторы состояния воды: когда она очень грязная, их створки закрыты. Но тут дословно эта метафора не берется: не значит, что когда они в закрытом состоянии, то все плохо. Этот проект Марко делал несколько раз в разных местах и везде использовал один и тот же алгоритм. Поскольку все пятнадцать показателей в разных водах разные, то и моллюски себя по-разному ведут. Интересно сравнивать результаты, но трактовать качество воды по ним сложно.

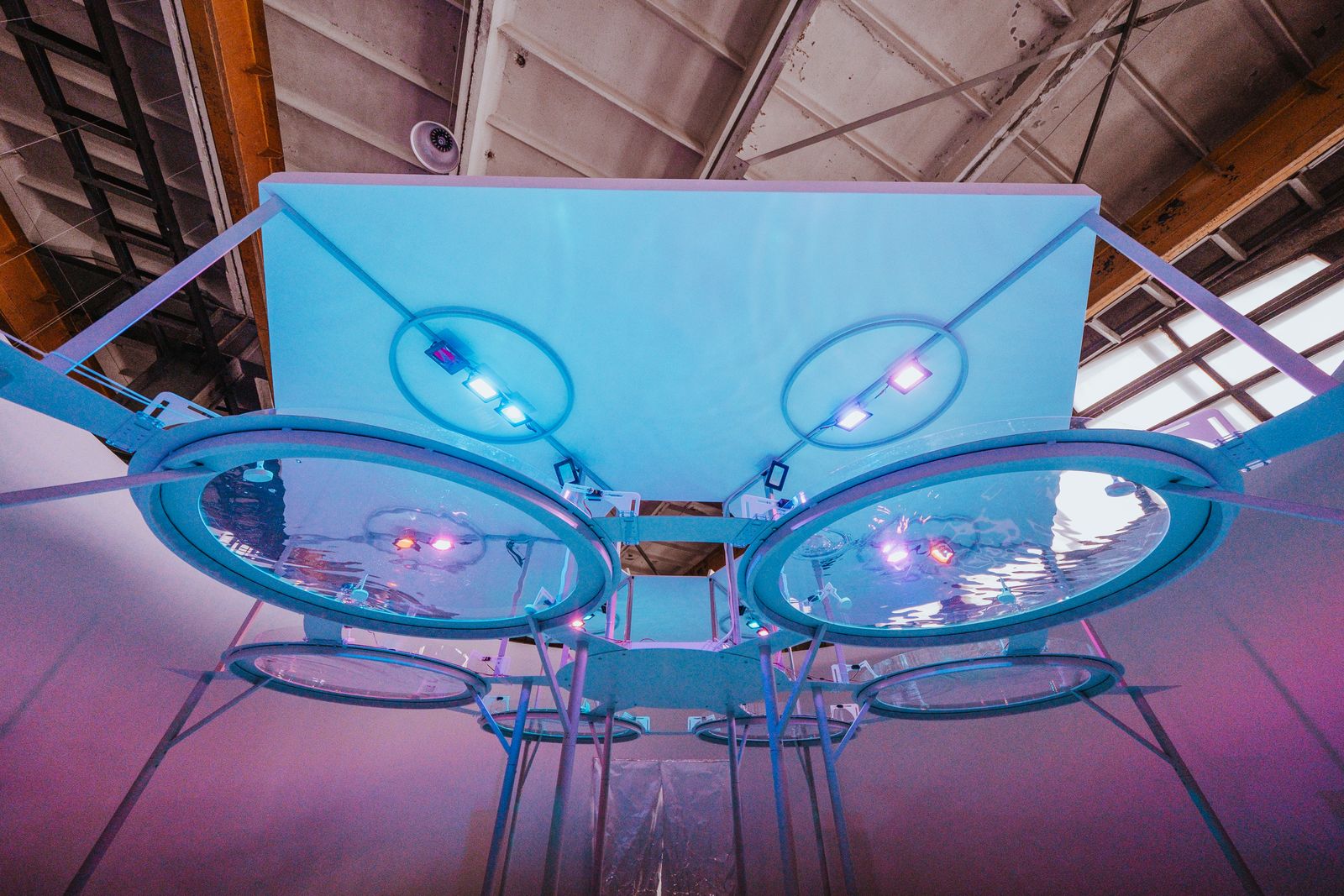

— Расскажите подробнее об иммерсивном спектакле [win > < win]. В аквариуме плавают настоящие медузы или это графика?

Медузы настоящие. Просто сделана специальная система подсветки: их то видно, то не видно. Для них был построен специальный аквариум карусельного типа — он медленно крутится, потому что медузы в стоячем аквариуме, как рыбы, не могут жить. Им нужно постоянное течение, иначе они прилипают.

У нас есть специальная фирма, которая занимается поддержкой аквариума, периодически аквариумисты приезжают проверять воду, делают тесты воды.

Это, на самом деле, самые распространенные медузы, которых мы часто можем встретить в море — Аурелия (лат. Aurelia aurita), «ушастая медуза». Они продаются, как и рыбки — их можно купить вместе, например, с маленьким крутящимся аквариумом домой. Это, на удивление, не дешево стоит: их тьма в море, но надо содержать, транспортировать и так далее. Каждый день их кормят рачками артемия (Artemia).

— А куда медуз отправят после выставки?

Мы их вернем фирме, которая сконструировала и поддерживает аквариум. Медузы живут примерно год, и нашим, на самом деле, не так уж долго останется — многие из них уже не очень молодые. Но мы их всё равно обязательно отдадим обратно, потому что у этой фирмы есть возможность их содержать, добавить в какие-то другие аквариумы.

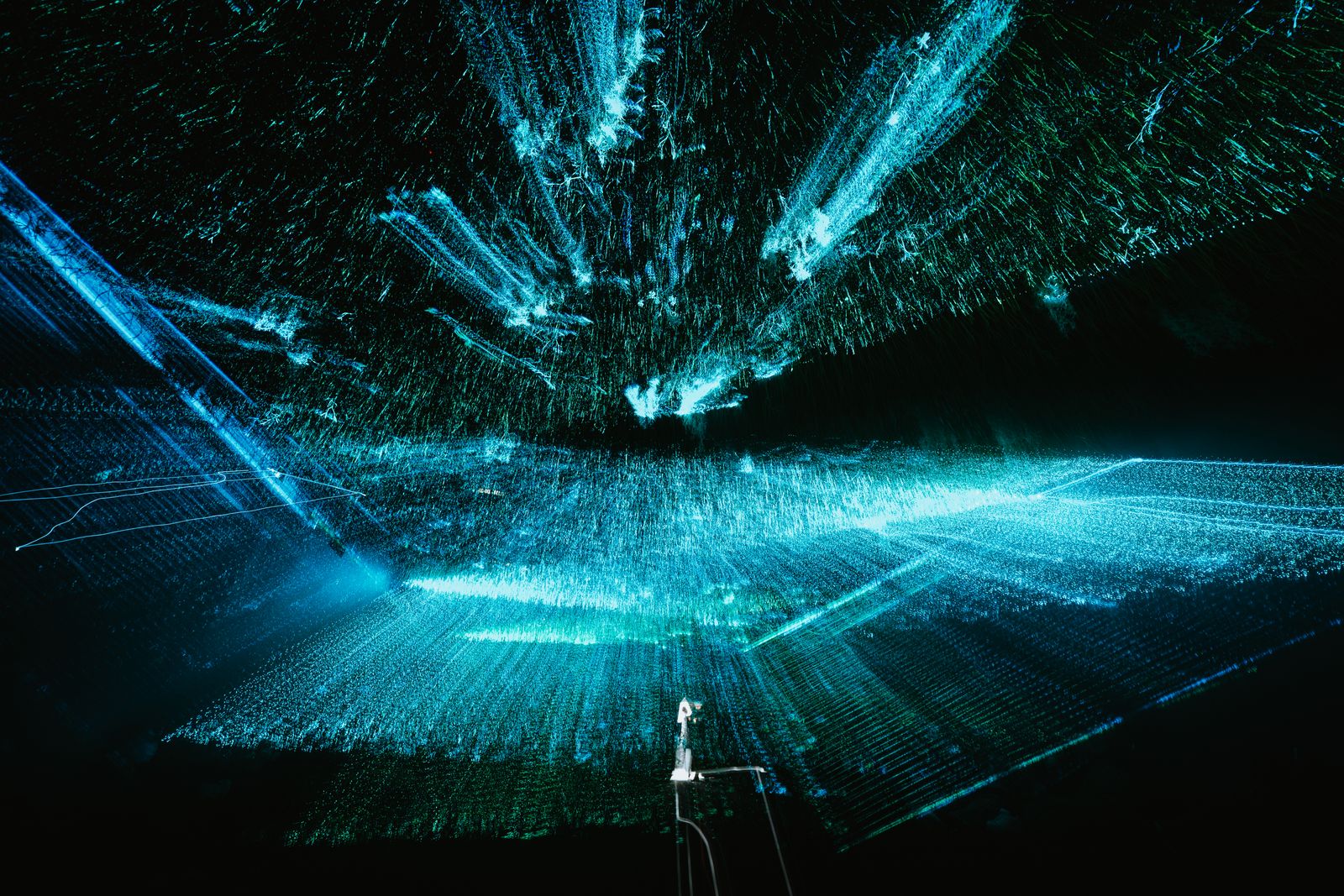

— Давайте немного подробнее поговорим про симуляцию «The Day We Left Field». Мне показалось, что эти травинки пронизаны светодиодами, но непонятно, каким образом они запрограммированы. И я просидела там очень долго и не заметила за это время, чтобы какие-то паттерны повторялись дважды. Как это работает?

Нет, не совсем так. Там искусственная трава, которая прикреплена к потолку в виде луга. А все паттерны, узоры и рисунки — это лазеры, которые направлены на эту траву. То есть это такое лазерно-музыкальное шоу, оно идет поверх травинок, там нет диодов. Шоу действительно очень длинное: больше получаса, мне кажется, меняется так, что ничего не повторяется.

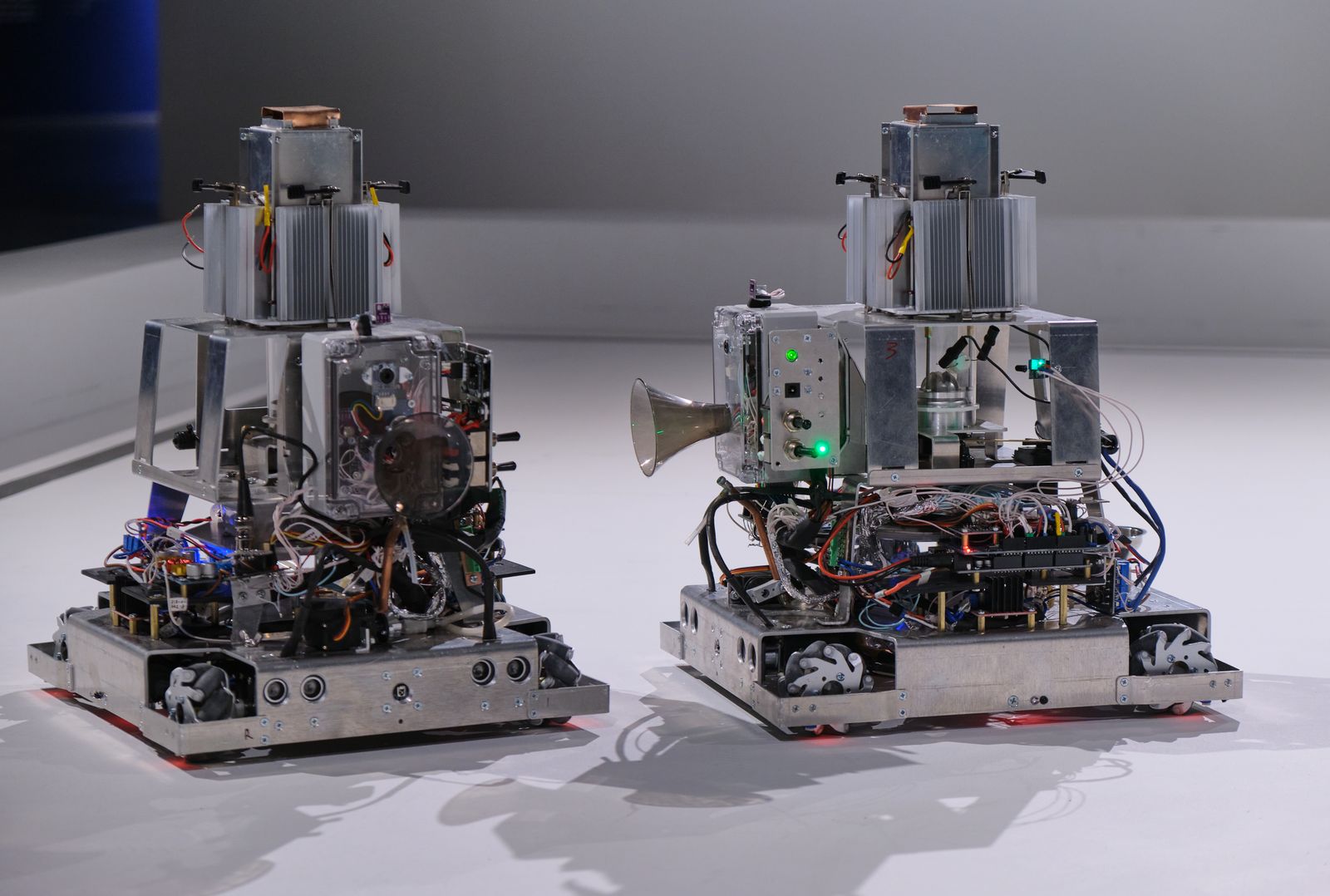

— Расскажите про «Керосиновые хроники». В экспликации работы было написано: «проект рассматривает ольфакторную коммуникацию как эволюционную стратегию для сосуществования человека и машины». Сложновато…

Керосиновый гриб очень древний, он жил в почве и «научился» — условно произошла какая-то генная мутация, и он смог находить питательные вещества в керосине и перерабатывать их. В основном они живут в баках самолетов, особенно старых — сейчас начали какие-то присадки делать, чтобы их не было, а раньше никто не знал, что такой гриб есть. Самолеты даже падали, потому что забивались фильтры — гриб был причиной крушения нескольких самолетов.

Этот гриб интересен художникам потому, что мы считаем керосин токсичным следом человеческой цивилизации, так как он связан с научно-техническим прогрессом XIX века. То есть это такая искусственно созданная человеком вещь — токсичная, с которой природа якобы не справится, — а на самом деле есть живое существо, которое вполне себе переработает весь керосин, когда пропадет цивилизация. А потом начнет дальше питаться чем-то другим, так как он не только керосин ест.

Керосиновые грибы друг с другом коммуницируют запахами: «ольфакторная коммуникация» означает «запаховая коммуникация». Для нас, может, не сильно заметно, но для гриба заметно, что где-то больше керосина и меньше гриба, где-то — наоборот, и это пахнет для них по-разному, и они, соответственно, начинают двигаться туда, где больше питательной среды. На основе этой идеи КБС делали роботов: у них совершенно одинаковый алгоритм работы, и изначально одинаковое количество гриба в резервуаре с грибом и керосином — «мозги робота» и в резервуаре просто с керосином — для обмена. Робот считывает, когда гриб начинает двигаться в сторону, где больше керосина, и включает режим поиска, охоты за другим роботом. Поскольку у роботов тоже есть датчики запаха, они определяют, где находятся роботы, у которых в резервуаре с просто керосином его много. Тот робот может начать убегать, а если у него стабильная среда, может и поделиться керосином. У каждого из них есть носик и воронка для откачивания. Таким образом, коммуникация между грибами была выведена на более видный нам уровень — взаимодействие роботов.

— Наверное, я не в самое удачное время попала на него, и мне не удалось увидеть, как роботы перекачивают друг у друга среду — двое неподвижно стояли, а другой на месте хаотично двигался.

Да, их движение не очень частое явление, все-таки их поведение сложное, но периодически это случается: несколько раз за день. К вечеру оказывается, что у кого-то много керосина, у кого-то практически нет, и это часто повторяется с одними и теми же роботами, то есть у них появляется некий «характер»: кто-то забирает, кто-то отдает, и не очень понятно, как это трактовать. Мы по нашим человеческим меркам можем объяснять это двумя тактиками: то, что ни друг за другом охотятся и отбирают; и альтруистическим способом — то есть не охотятся, а наоборот делятся. Либо так, либо так. Что это значит для самих грибов в их координатах — мы не знаем.

— Я изучала площадки с отзывами о HYDRA, и среди них есть достаточно много наподобие: «Дешевка, безыдейное искусство». Как вы относитесь к таким комментарием и с чем, по-вашему, они связаны?

У всех, кто делает выставки, уже выработался иммунитет к таким комментариям, но это совершенно нормально. Ты не можешь сделать то, что понравится абсолютно всем. HYDRA гораздо больше людям нравится, чем совсем не нравится. Есть же люди, которым совершенно не близко ни современное, ни технологическое искусство — человек имеет право на то, чтобы ему что-то не понравилось.

Есть разные моменты. Иногда это вещи, которые могут быть понятны: например, когда что-то сломалось, но, к сожалению, на выставках технологического искусства такое случается, потому что это не какая-то отработанная Samsung или Xiomi-вещь, а нечто, что периодически даёт сбои.

Иногда срабатывает риск человеческого фактора: сотрудники периодически меняются. Это уже разбирается в частном порядке.

Поэтому какой-то процент негативных отзывов на любую выставку всегда существует. Их рассматривают. Иногда это — организационные моменты, которые нужно поправить, тогда это полезный комментарий.

Приятно, что выставка вообще вызывает у человека реакцию: ему было не лень написать отзыв, то есть что-то он про это подумал. Хуже, когда прошел и забыл вообще. А так — мало ли, какой процесс у него запустит это размышление.

— К каким личным выводам о будущем человека и земной природе вы пришли, готовя выставку?

Пожалуй, раньше никогда не задумывалась о том, что экология — это реальный двигатель современной философской мысли, пересматривающий один из основных вопросов — бытия человека в мире. И что вдруг этот, казалось бы, абстрактный вопрос стал просто максимально практичным и даже, можно сказать, жизненно важным.

— Жизнь на планете без человека продолжится. Но что мы могли бы сделать, чтобы сохранить себя и других? И возможно ли это, учитывая глобальные аппетиты перепроизводства и стремления человека вырваться в космос, в принципе?

Если ещё более лично резюмировать моё отношение к этому вопросу на данный момент, то из сегодняшней реальности, кажется, очень трудно представить какой-либо другой сценарий, нежели был показан в сатирическом фильме Адама Маккея «Don’t look up» 2021 года. По его сюжету на землю движется метеорит, который может погубить всё живое, однако власти и СМИ замалчивают и высмеивают проблему.

Большое спасибо Дарье Долгобородовой за помощь в расшифровке интервью.