Украинский поэт, пишущий по-русски, главред журнала культурного сопротивления «ШО» — Александр Кабанов — сегодня входит в поэтический топ-5, являясь одним из важнейших писателей современности. В литературоведческом эссе о полистилистическом творчестве Кабанова журналист Геннадий Кацов рассказывает, как фьюжн-поэзия становится универсальным средством выразительности в эпоху постмодерна, в чем заключается патологичность поэтического языка и каким образом в «сновидческих» стихах выражается высокая гражданственность в военное время.

Границы моей речи указывают на границы моего Мира.

Людвиг Витгенштейн

пусть зрение мое — в один Гомер,

пускай мой слух — всего в один Бетховен

Из стихотворения А. Кабанова «Лишенный глухоты и слепоты»

Звенит карманная медь, поет вода из трахей:

а если родина — смерть, а если Дракула — гей?

Из стихотворения А. Кабанова «Звенит карманная медь»

В последние годы об Александре Кабанове там много говорят и пишут, как мало о ком из современных поэтов. Негативных мнений я практически не встречал. Из оценочных отзывов: от «А. Кабанов — поэт выдающийся: ему удалось не просто обновить гармонию, но сотворить свою» — и до «в лице Александра Кабанова русскоязычная силлабо-тоника достигла очередной вершины своего развития». Понятно, что высказывания вроде «сегодняшний Кабанов — поэт экзистенциального ужаса <…> виртуозно управляющийся с нецензурной лексикой» только повышают градус и без того высокого интереса к его поэтике.

Сам же киевлянин Александр Кабанов (как определяет его Википедия) — «украинский русскоязычный поэт», называет себя представителем фьюжн-поэзии, и в том же интервью — ее отцом-основателем.

Разбавленный, по-гречески, вином —

ночует дождь в бидоне жестяном,

Стравинский, свежескошенный — смеется,

горят плоты, смердит резиной — плоть,

но, как и прежде, верит в нас Господь,

и любит нас, и в руки не дается.

Понятно, как ты искусство ни назови — хоть «фонтаном» (в известной пастернаковской традиции), хоть «пылесосом» (в известной традиции — «губкой»), лишь бы эта дефиниция позволяла понять почему, в случае с Кабановым, его поэтика столь магнетична? Каким образом она притягивает своими силлабами читателей самых разных эстетических/этических пристрастий и на глазах становится современной классикой, как фильмы Ларса фон Триера и Вуди Аллена, музыка Филиппа Гласса и Федерико Альбанезе, романы Джонатана Франзена и Томаса Пинчона, концептуализм Ильи Кабакова и графика Бэнкси.

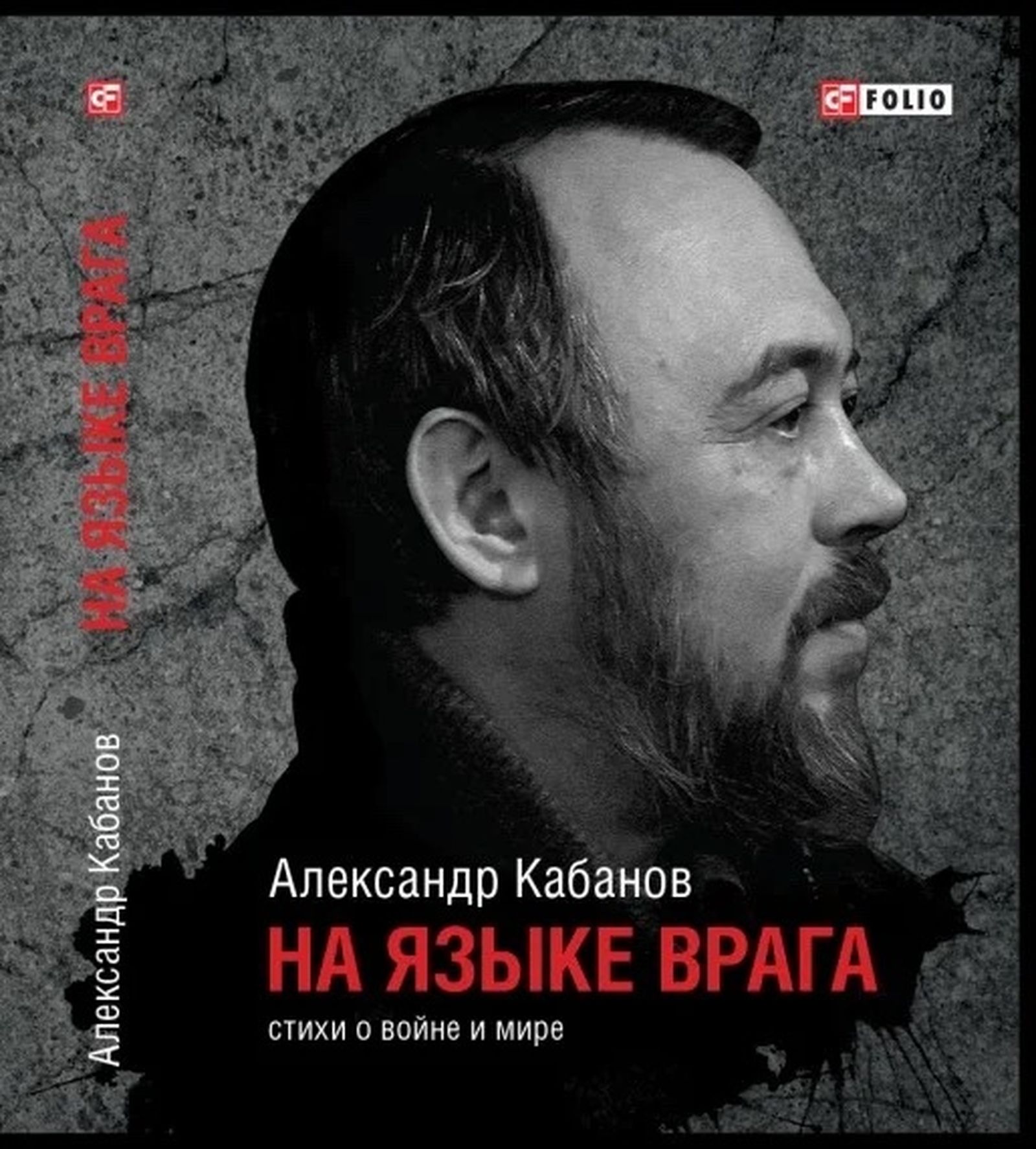

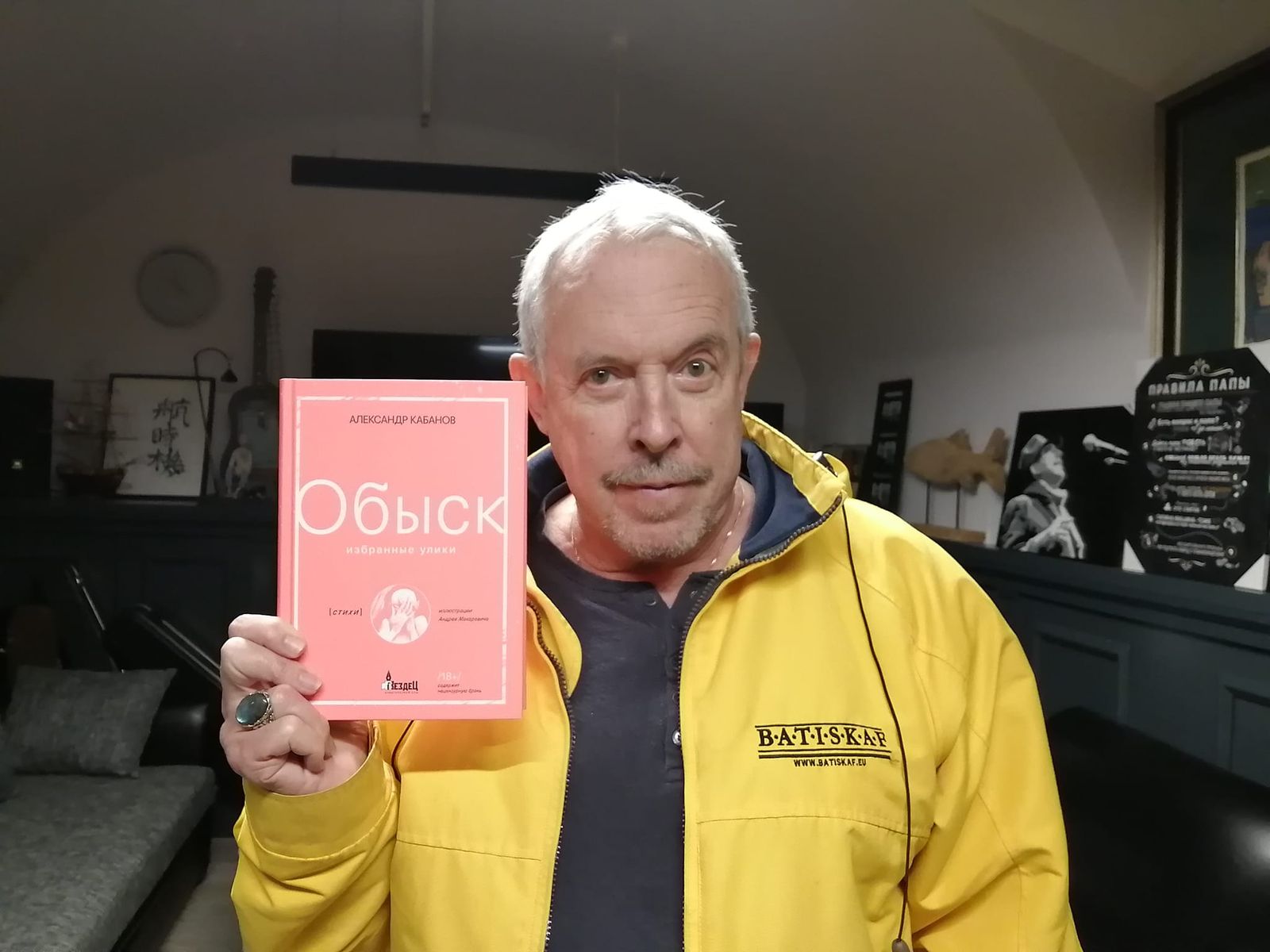

Стихи Кабанова переведены на украинский, польский, белорусский, английский, немецкий, французский, нидерландский, финский, грузинский, сербский и другие языки; популярность его растет в геометрической, похоже, прогрессии, особенно после 24 февраля 2022 года — начала военных действий РФ в Украине. И к его 55 годам (в октябре 2023-го) каждая очередная поэтическая книга Кабанова была и становится литературным событием.

О чем поет на кладбище хасид,

кому откроет женщина скворешню,

но этот сад вниз головой висит:

кровь приливает — я люблю черешню.

С английского fusion переводится как «сплав, слияние». Этот термин имеет отношение к искусству, архитектуре, дизайну, музыке и означает «сочетание несочетаемого»: совершенно разные, нестыкующиеся, казалось бы, идеи, стили, слова и звуки; художественные направления объединяются здесь непостижимым образом, при этом не теряя целостности формы и гармонии содержания.

Иными словами, в нашем случае речь идет о состоянии сознания (присущем пазлу, голограмме и, вероятно, многосоставным социально-культурным матрицам), в котором поэт находится, пробуя его артикулировать. Состояние фьюжн — «и в разъяренном океане, / средь грозных волн и бурной тьмы, / и в аравийском урагане, / и в дуновении Чумы». Короче, не позавидуешь, при очевидном понимании того, что сам поэт в таких координатах, возможно, только и способен существовать, и его вдохновение самым естественным образом питается этими органическими продуктами — разновекторностью, интертекстуальностью, взаимоисключаемостью и взаимозаменяемостью.

Зацветет Мать-и-Матика этой земли:

раз-два-три-без-конца-и-без-края,

и над ней загудят молодые шмели,

оцифрованный вальс опыляя.

Критик и литературовед Сергей Чупринин внес некую ясность в связи с явлением фьюжн в современной русской литературе: «Арсен Ревазов был, кажется, первым, кто к своей книге „Одиночество-12“ поставил субжанровый подзаголовок „роман-фьюжн“ (2005) <…> и Анатолий Ким, издавна пробующий соединить европейскую литературную традицию с ориентальными, прежде всего корейскими, мотивами, и Борис Акунин, для многих произведений которого так важна оглядка на японскую культуру, <…> и, разумеется, Виктор Пелевин, сделавший фьюжн (особенно, в романах „Чапаев и Пустота“, „Священная книга оборотня“) поистине фирменным знаком собственного творчества. <…> Эти примеры ясно показывают, что фьюжн можно с равным правом рассматривать и как частный случай полистилистики, и как вполне самостоятельную инновационную технику».

При всем при том, что пальму первенства я бы отдал сегодня Александру Кабанову без сомнения, истоки fusion poetry находятся в космологической сфере метареалистического письма конца 1970–1980-х (поэты-метаметафористы — И. Жданов, А. Парщиков, А. Еременко).

Если бы я любил свое тело,

черное тело, украшенное резьбой,

и мне бы шептали Андерсон и Памела:

«Саша, Саша, что ты сделал с собой?»

На плечах — подорожник, под сердцем — взошла омела,

не смолкаем вереск в подмышечных сорняках,

ох, если бы я любил свое тело,

кто бы носил его на руках-руках?

Обратите внимание, насколько применимо к метаметафористам описание критиком/литературоведом Ю. Казариным поэтических практик Кабанова — многоходовых, непредсказуемых, как в гроссмейстерских шахматных шедеврах, и инвариантных, словно неисчислимые тропы (в каждом из двух смыслов) и лазейки в некоем гигантском метафизическом муравейнике: «Почти вся метафорика А. Кабанова по содержанию своему оппозитивна: поэт просодически, семантически и концептуально выстраивает ряды следующих дизъюнктивных (несовпадающих, но взаимно неравнодушных), родо-видовых, видо-видовых, родо-родовых, пересекающихся, но никогда не тождественных пар <…> Полижанровость, концептосферичность, многообразность, полистиличность и множественная природа поэтической интенции — всё это порождает особый текст, — стихотворение политекстуального характера, когда текстовая (все вещество текста) стереоскопия, соединяя противоречивые и оксюморонные „микротексты“ в тексте цельном, возводит вертикальные (иерархические, антонимические и синонимические) парадигмы смыслов».

Кот собачьей миски не просит,

цвет не принуждает к рычанью,

это бог людей произносит,

оставляя по умолчанью.

Как смешны они поневоле,

человечки — узкие плечи,

совершенства счастья и боли

и дефекты собственной речи.

Давайте с «вертикальных парадигм смыслов» все-таки опустимся на землю, дабы ощутить почву под ногами. Подзаголовок книги Александра Кабанова «Аблака под землей» (2007) — «симпатические стихи».

В XI веке один арабский врач дал такое определение меланхолии: «Думать о вопросах, о которых лучше не думать, и прозревать вещи, которых вовсе не существует».

По-моему, это имеет отношение и к «симпатическим стихам», которые, как и симпатические чернила, проявляются при определенных условиях, при внешнем воздействии (чудесным образом — на листе бумаге, к которому снизу осторожно поднесли пламя). Они возникают в неких мерцающих контурах, которые имеют отношение к другим средам, параллельным мирам, вероятно — к сновидениям.

По саранче — сбегает вошь, июнь лежит ногами к маю:

убью тебя, тогда — поймешь, убей меня — не понимаю,

я — сон сплошной, бессвязный крик, и явь — перед грядущей битвой,

с горы спустившийся старик — худой, сутулый и небритый,

я — милосердия редут, и весь — шипованная бутса:

для тех, которые — уйдут, и тех, которые — вернутся.

Последнее предположение выглядит наиболее уместным, поскольку за среды отвечают химия с физикой, за параллельные миры — космическое агентство NASA, спиритизм и оба Завета. Что же касается сновидений, то к моменту написания этого эссе уже издана масса академических трудов и аналитических работ, в которых утверждается идея о том, что онирический дискурс как способ повествования является отличительной, если не главной чертой постмодернизма (предположительно, он постмодернизм в немалой степени и представляет), который не умер и продолжает существовать, назови его сегодня хоть прото-, хоть метамодернизмом. Хоть фьюжн-эстетикой.

Как особое состояние сознания, полагают ряд исследователей, это влечет за собой прерывность текста и языковую игру, которые являются ключевыми характеристиками постмодерна.

Философ-постструктуралист Жан Лиотар, определивший постмодернизм как кризис великих проектов (кризис метанарративов), описывал его как специфическую ситуацию, обусловленную и существованием общества, и жизнью культуры.

В данном случае мы не фокусируемся на онирическом мотиве в литературе как на исключительно сновидческом. Проникновения в другие реальности (почти в соответствии с известным замечанием Станислава Ежи Леца: «В действительности всё совсем иначе, чем на самом деле») могут осуществляться не только в форме сновидения, но и метафорического видения, утопии, антиутопии, грезы, бреда, галлюцинации, опьянения, иллюзии, медиумического транса, воспоминания, исступления, вдохновения и т. д. При этом тексты зачастую выстраиваются автором по принципу намеренного неразличения пограничных состояний сознания.

Поэт, захваченный игрою,

вышёптывает стиш:

— Зачем, с кащеевой иглою,

ты на огонь летишь?

В русской поэзии подобные пограничные тексты — не столько от символистов, сколько привет от обэриутов. Их легко обнаружить по взрывной смеси из аллюзий, неологизмов, густой метафорики и тропов, центонов, квазицитат на грани абсурда, сюрреалистического фасеточного зрения при сохранении принципов сюжетности и повествовательности, игр не только эстетических, но и этических (с выраженной брутальностью, наряду с очевидной незащищенностью и ранимостью автора и его героя), сарказма с иронией, инфернальности и в то же время некоей юродствующей святости…

Сегодняшний мир трагедии алогичен, фиктивен в эпоху «постправды», иллюзорен, предлагая выход геймера из онлайн-событий в двухмерный Мордор, в многочисленные фейки-миражи, которые расширяются по закону термодинамики в социуме, политике, пропаганде, медийном пространстве, в быту.

В настоящем, которое управляет нашим прошлым и в состоянии лишить будущего.

Остается только услышать/найти поэта, который всеми своими нарративами осознает и расшифровывает известную максиму Л. Витгенгштейна: «Смысл Мира должен лежать за его пределами. В Мире всё есть как есть и происходит как происходит; внутри него не существует никакой ценности <…> Ибо всё происходящее и так-сущее — случайны».

У такого поэта должно быть достаточно описательного и интуитивно-чувственного аппарата для фиксации актуальных реалий, существующих по правилам, скорей, измененного, переформатированного разума. Вероятно, это разум сновидящего, когда в разных местах могут происходить одни и те же события единовременно, стрелка «часов Судного дня» почти упирается в Катастрофу, а расстояние между двумя целями по прямой не преодолеть.

В этом плане, фьюжн-поэт — поэт Универсума, предлагающий универсальные смыслы по ту и эту стороны добра и зла, парадоксально способный подбирать слова в единственно верном множественном значении, и забрасывающий свое шестое чувство из семи-восьми, как леску во время рыбной ловли, подальше от мира материального. Ведь в нем Бог (и это вызывает все меньше сомнений) сегодня во время ланча не то чтобы умер, а погиб от пули, был убит.

Смешались капли и рабы — дождя небесные помои,

и по земле гребут грибы на остроносых вёслах хвои,

в червивых шляпках парусов они тоскуют по безвизу,

без лифчиков и без трусов, а ветер поддувает снизу.

А дальний хутор нёс пургу, соседствуя с погодой летней,

коровьи нимбы на лугу сияли в изумрудах слепней,

гусей шиповник у пруда, оракул в черных аквалангах,

и проступали здесь года, как перстни зэков на фалангах.

«У Кабанова красота — явно не искусственная, однозначно, — он ее видел. Только где? В каких местах? Где такая реальность существует?» — задается вопросами писатель В. Пимонов. Если говорить о местах литературно-ягодных, то ходить за ответами не близко: это магический реализм Маркеса и сюрреализм Кафки, постмодернизм Саши Соколова и сомнамбулизм юродствующего Венечки Ерофеева, акмеистическая зоркость Мандельштама и инсайт раннего Бродского, абсурдизм обэриутов и Беккета, эпатажный нонконформизм Бориса Виана и экзистенциализм Андрея Платонова.

Это поэтика, в галактических массах которой сосуществуют реальность и условность, ирония и траги-фарс бытия, мистика и метафизика, четырех-пятимерные пространства, взгляд из которых находит всё, что с нами и вокруг нас, в гротескных формах, в вывернутых наизнанку модальностях и непредставимых, пока не изученных, но осваиваемых поэзией, коммуникативных связях.

Как жаль, что мой стаканчик одноразов,

как правильно, что женщина — чиста:

под мышками — невыбритый некрасов,

кудрявый пушкин — ниже живота.

Я помню днепр, впадающий в элладу

и всех живых от перемены мест,

но александр блок воскрес в блокаду

и нес перед собой съедобный крест.

Онейросфера и есть пространство словесности. То или иное событие, из самых непредставимых и невероятных, здесь способно произойти. А пребывание странного героя в более чем странных обстоятельствах формирует конструкцию художественного мира, в котором фантомом и симулякром становится любое явление земной ойкумены, реальной для обывателей, и ее феномены.

Пребывание в таком трансоподобном состоянии, в состоянии «как бы во сне», позволяет не только извне взглянуть на жизнь и судьбу, на быт и подвиги сейчас и в перспективе, но и представлять обстоятельства жизни как условия загадки, которая нерешаема в рамках существующих и принятых словесных, идеологических и поведенческих клише.

Здесь решается еще и задача стирания границ между изящной словесностью и откровением — примеров тому в текстах Кабанова едва ли не в каждой строке. Возьму навскидку, по принципу случайности, из разных поэтических подборок в периодике:

«Видишь — месяц вышел и зашёл за ум», «фонтан на площади худел / и превратился в богомола — / в министра иностранных дел», «как страшный холм и печень черная, /вратарь, забивший все мячи», «облака на экране смартфона, / а под ними — слезинки дождя», «Давинчи — виноград, вишнёвый чех де сада», «И берег спит и ждёт прилива, /поджав колени к животу», «Простор надраен и вельботен, / и умещается в горсти. / И ты свободен. Так свободен, / что некому сказать: «Прости…», «сиди себе и смотри, качаясь в кресле-кача, / на этот сад изнутри, где вишню ест алыча», «Зима наступала на пятки земли, / как тень от слепца в кинозале, / и вышла на лёд, и тогда корабли — / до мачты насквозь промерзали», «Скрылась луна в серебряном шлеме мотоциклиста», «Где окуни — во мгле, у речки над порогом, / придумали меня и отпустили с Богом — / на вольные слова», «Накренясь, дребезжит подстаканник окна», «… где ещё теплится книга — имени автора без, / скачет идальго в индиго, с лезвием наперерез, / где, от беды холодея, ртом лошадиным дрожа, / редкая, как орхидея, к нам возвратилась душа», «Вот и яблоки падают в небо, / и не могут уснуть аблака», «Лая белая собачка, пива тёмный человек», «У меня иные принципы и квоты, / я — по внутренностям памяти — оракул, / хорькопланы, дельтаскунсы, бобролёты, / этот почерк называется — каракуль».

Перенасыщенный метафорами «поэтический взгляд» — за-предельный, фантастический, магический, не от мира сего. Исследователь онирической мотифемы в творчестве М. Булгакова А. Смелянский выделяет следующие качества поэтической странности и патологии такого поэтического дара, очевидного — и вне представимых реалий: «Сон — это блаженная, желанная, чаемая норма, возможность „переиграть жизнь“, изменить ее катастрофический ход (курсив мой — Г. К.). Сон — это выявление сокрытых и подавленных стремлений, осуществление мечты о мире и покое, которые никак не складываются наяву. Сон, наконец, это вечное кружение вокруг больной точки».

При устрашающей кучности, густоте попадания, как на кожу при нанесении татуировки, «больных точек», образуется черное расползающееся пятно/поле — и вообразить его координаты, оценить его летальную энергию, хрестоматийно, в конце концов, его перейти и таким образом описать — похоже, необходим сторонний антимир, существующий по законам бреда, сновидения, карнавала. Вместе с этим антимиром проявляются в литературе и необычные стороны языка, как последствия синтеза шутовства и стихии трагедии; при, как отметил культуролог М. Эпштейн по отношению к качеству прозы «Москва — Петушки», всеобщем «обаянии энтропии».

Говорят, что смерть — боится щекотки,

потому и прячет свои костлявые пятки:

то в смешные шлёпанцы и колготки,

то в мои ошибки и опечатки.

Нет, не все поэты — пиздострадальцы, —

думал я, забираясь к смерти под одеяльце:

эх, защекочу, пока не сыграет в ящик,

отомщу за всех под луной скорбящих —

у меня ведь такие длииинные пальцы,

охуенно длинные и нежные пальцы!

Но, когда я увидел, что бедра её — медовы,

грудь — подобна мускатным холмам Кордовы,

отключил мобильник, поспешно задёрнул шторы,

засадил я смерти — по самые помидоры.

…Где-то на Ukraine, у вишнёвом садочку —

понесла она от меня сына и дочку,

в колыбельных вёдрах, через народы,

через фрукты-овощи, через соки-воды…

Говорят, что осенью — Лета впадает в Припять,

там открыт сельмаг, предлагая поесть и выпить,

и торгуют в нём — не жиды, ни хохлы, не йети,

не кацапы, не зомби, а светловолосые дети:

у девчонки — самые длинные в мире пальцы,

у мальчишки — самые крепкие в мире яйцы,

вместо сдачи, они повторяют одну и ту же фразу:

«Смерти — нет, смерти — нет,

наша мама ушла на базу…»

В конце этого стихотворения (сочиненного в 2011 году) — одного из самых проникновенных, лирически-интимных в современной поэзии — автор не столько заговаривает ужас, фатум («смерти — нет, смерти — нет»), сколько прописывает мировоззренческую загадку. Мне, читателю, будто фольклорному всаднику на распутье, даны в тексте три вектора, отправившись по любому из которых ничего хорошего не найдешь: если смерти нет, то какая, к чертям, база (торговая? военная? база данных?); смерти нет, но только в эту минуту, ибо она ненадолго отлучилась; смерть ушла на базу, вернется, а значит — она есть все равно.

Дурная гегелевская бесконечность зеркальных бликов-ответов, реплика детскими голосами из кошмарного сна, в котором любое определение, всякая определенность не выдерживает проверку логикой и временем. Так же, словно в сомнамбулическом состоянии, отвечает в «Дне опричника» В. Сорокина провидица на вопрос, что же будет с Россией. Ответ: «Будет ничего». В этой меланхолической фразе — двойное истолкование: либо «будет ничего», в смысле «так себе», как-то более-менее все разрешится; либо будет такое впереди чудище обло, озорно, огромно, стозевно, что хоть лаяй, хоть сразу в петлю лезь — ничего не будет вообще.

Многозначность, расфокусированность, расплывчатость — признаки сна разума, иновидения. Однако, если такая 3-D реальность точных ответов не дает и разум не успокаивает, не означает ли это, что решение — в самих вопросах, по типу дзэнских коанов? И дело даже не в том, как эти вопросы сформулировать, а в том, что для них нужны качественно иные фразы-конструкты, удаленная фаустовская дистанция и термоядерный строф-о-синтез при новых синтаксических скоростях, сплавах, фьюжн-сплющиваниях.

Земной арбуз нарезан скибками,

хвала — врачу и толмачу:

когда я не пишу с ошибками,

то я, с ошибками, молчу.

Так вот, ценой арбуза спелого,

я вижу — чёрное вдали,

а раньше видел только — белое:

родной, прекрасный край земли.

Там снег отпущен одинаковый,

прикосновенный, как запас,

нас предал яблочный и маковый,

но от врагов — медовый спас.

Александр Кабанов родился в Херсоне, много лет назад переехал в Киев. После 24 февраля 2022 года в городе периодически звучат сирены воздушной тревоги и по нему целят крылатыми ракетами ВС РФ, — что не мешает фьюжн-поэзии Кабанова сохранять свою высокоточную оптику и актуальность высокой гражданственности в военное время.

Нас кто-то отловил и запер,

прошла мечта, осталась мрія,

и этот плотник нынче — снайпер,

и с ним жена его — Мария.

Шум времени его поэтике соответствует, и она способна его по-своему трактовать. Как по другому поводу написала прозаик и публицист Александра Свиридова: «Шум обживался в ушах, как галлюцинация». Но не галлюцинации ли это, когда российские солдаты прорываются к Киеву, российские снаряды уничтожают Харьков и Херсон, а украинцы защищают свои земли от русских «братьев-славян» и с радостью встречают на украинской земле немецкие танки «Леопарды»?

Новый день с войной подружится, даже смерть уйдет в запас,

и на свадьбе обнаружится — это вы убили нас,

вы, двоюродные братия, пригласив встречать рассвет –

заключили нас в объятия и сломали нам хребет.

Растоптали угощения, весь изгадили прием,

и теперь, мы — дети мщения, мы, и под землей, найдем...

Не бред ли это, когда нынешний «кремлевский мечтатель» заявляет одновременно о пяти-шести поводах для нападения на соседнее суверенное государство, но не называет это войной, а его министр иностранных дел убежден, что РФ ни с кем не воюет и вообще никогда ни на кого не нападала.

В каком формате должны быть, в таком случае, написаны тексты, чтобы описать эту бесовщину?

Какие образы и слова подобрать, чтобы они соответствовали такому ирреальному настоящему, которое стало всепланетной болью?

В такой степи не звякнет колокольчик, дырявый напросвет,

спой, медсестра, еще один укольчик о том, что боли нет,

о том, что утро пахнет стекловатой, водой с воловьих кож,

на принтере меня перепечатай, на ксероксе размножь.

Кровавый фарс, в котором руководитель ядерной державы — параноидальный трикстер, балаганный дед-Кащей, смерть которого и в его игле, на которой он сидит десятилетиями, и в языке, принадлежащем жаргону питерской подворотни. Исторические решения, принимаемые под воздействием ресентимента, ведут к собственному уничтожению — как это можно рационально объяснить в реальном мире, где все еще два, умноженное на два, равно четырем?

Однако описать это, придать этому убедительность не публицистической статьи, а поэтического текста — способен взгляд извне, в соответствующей происходящему, вывернутой наизнанку действительности. И здесь в дело идет всё: от притчевости бреда, фольклорной интонации (плюс слэнг и современные фразеологизмы), алогичности (псевдо)народного сказа до уничтожения гравитации, границ и иерархий.

Кто заключил себя в бетонный кокон,

установил на истину кашрут,

я к ним открою миллионы окон,

я соглашусь: пусть римляне умрут.

Пусть сдохнут все: с рогами и без рожек,

сгорит в аду имперская семья,

убей — плохих, а я убью — хороших,

и самым первым — я убью себя.

Тогда и возникают, в масштабе письма, как истолкование, так и узнавание. Поскольку, если перейти на академический язык, «предикат онирической мотифемы — пребывание в другой реальности. Топос — чужое и чуждое, незнакомое, пространство, наполненное знаками, требующими истолкования. Хронос — прерывистое и растяжимое время».

Оставь меня в саду на берегу колодца,

за пазухой Господней, в лебеде…

Где жжётся рукопись, где яростно живётся

на Хлебникове и воде.

Из современных поэтов мало у кого эта родовая условность, искусственность поэтического высказывания заключена в общий контекст эпического события — в пределах, как ни покажется странным, небольших лирических текстов. Этот эффект у Кабанова проявляется среди прочего за счет модернистского наслоения цитат и имен, смешивания истории с географией, своеобразного прочтения классических тем и сюжетов.

Читателя погружают в вариант палимпсеста, череду неологизмов, всеохватную бездну метафорики и присущей эпосу отстраненности при неизменных иронии и едком юморе.

Единство и борьба личного участия и космической безучастности — ощущение при прочтении текстов Кабанова того, что ты во всё это оказался вовлечен, не покидает.

Уже видна в прицел — эпоха мщения,

народных приговоров без суда:

виновны — все, но только мне — прощения

за вас за всех — не будет никогда.

При этом субъект поэзии Александра Кабанова проходит еще и разные, от текста к тексту, от его книги к книге инициации. Со всей присущей этому делу обрядовостью в текстовом поле. И с целью определения сакрального смысла того, что мы, собственно, наблюдаем сегодня в потоке новостей, в телерепортажах и на стриминг-каналах: жертвоприношение, массовые казни и общие могилы, отлучение героя от родины, от родителей (вспомним Венедикта Ерофеева с его знаковым «в чреве мачехи»), в состоянии изоляции и множественных, с опасностью для жизни испытаний. В калейдоскопичности и трудно переносимой пестроте реальности, ускользающей в постмодернистском (измененном) сознании.

Кто-то спутал берега,

как прогнившие мотузки:

изучай язык врага —

научись молчать по-русски.

Понятно, что всё это приобретает особое значение для поэта, проживающего сегодня в стране, на которую напали варвары; в городе под бомбежками днем и ночью; в постоянном стрессе и переживаниях не только за свою жизнь, но и за судьбы близких людей и дальних.

Под этим спудом Кабанов находится давно. Цикл «Русско-украинская война» был провидчески создан еще в 2011–2012 годах — как некое недоброе предчувствие и дистопия. В 2017 году выходит сборник «На языке врага», а с февраля 2022 года, когда стало понятно, что отвести беду и заговорить ее текстами не удалось, поэзия Кабанова строго определяет его судьбу в той же мере, в какой его судьба определяет его поэзию. Как было сказано не мной: «Кабанов-поэт — человек, сочиняющий стихи, сочиняющие поэта Кабанова».

Когда я проснусь в обескровленном теле,

исполненный всех примиряющей силы,

и ты мне напомнишь: грачи прилетели,

а мы их — не звали, а нас — не спросили.

Поэт, писатель, публицист, культуролог Дмитрий Быков в одной из видеозаписей говоря об исключительности, уникальности Кабанова, отмечает неровность его поэтики. Положа руку на сердце, нелегко вообще назвать «ровных» поэтов: тот же Быков неоднократно говорил, что из всего корпуса стихотворных текстов И. Бродского выдающихся — не больше двадцати. Но ведь по выдающимся поэта и судят, и вписывают по творческим достижениям его имя в поэтический канон.

В марте 2022 года, во время нью-йоркского благотворительного поэтического вечера в поддержку поэтов Украины, мы с поэтом Бахытом Кенжеевым заговорили о стихотворениях Кабанова. Бахыт, поддерживавший Кабанова с той поры, когда Александр еще только пришел в литературу, и принимавший посильное участие в его поэтической судьбе, заметил: «Кабанов — поэт огромного поэтического дара. У него есть гениальные прозрения».

Боже, замысел твой провисает,

как белье на веревках судьбы,

кто сказал, что культура спасает,

нет, она производит гробы.

По моим ощущениям, эти прозрения в текстах Кабанова — еще и от масштаба поставленных им задач. Если определить одним предложением, то я бы взял цитату из повести А. Платонова «Эфирный тракт», где речь идет о стремлении героя «свернуть скулу… подлой жизни». Просто так об этом не написать — и у Кабанова получается написать об этом пронзительно и непросто. В наши смешанно-помешанные дни всеохватного фьюжн, без этих уверовавших в победу света и добра стихотворений уже невозможно представить общий накопленный поколениями поэтический опыт: украинско-русской поэзии времен до и во время русско-украинской войны.

Чудесный сад разбил всевышний,

да слишком много в нем земли:

большие персики и вишни —

сквозь нас навечно проросли.

Корнями не задев осколка,

не тронув пулю в животе,

у незнакомого поселка,

на безымянной высоте.

Читайте также:

В чем секрет «гариков» Губермана: лаконизм японской поэзии, веселый трагизм обэриутов и сочность русской частушки

«В конце туннеля буду я». 41 ипостась Дмитрия Быкова: от «юродства» до «иноагентства»

Человек по словоизъявлению. К юбилею Сергея Гандлевского — гражданского активиста и поэтического сталкера

«Стихи против насилия». Антология антиавторитарной поэзии от Пушкина до иноагентов

«Любовь»: стихи заключенного в Крестах поэта о глубокой нежности и якорях надежды