Опыт прочтения «Горя от ума»

Правомерно ли начинать прямо с конца? Так ведь произведение на слуху, изучалось почти два века, многое и разное уже накопилось, и наша проблема возникает отнюдь не впервые.

Прямой ответ дается в известной статье Гончарова «Мильон терзаний». По мнению писателя-критика, живучести «Горю от ума» добавляет своеобразие жанра: «Чацкий сломлен количеством старой силы, нанеся ей в свою очередь смертельный удар качеством силы свежей». Если в этом тезисе убрать (затенить) собственное имя героя, мы получим идеальное определение характера конфликта, присущего именно трагедии. Здесь указан типовой расклад соотношения сил непримиримых антагонистов: проигрыш в количестве – выигрыш в качестве. Он рекрутирует трагическому герою сторонников и в новых поколениях зрителей-читателей.

Гончаров не сомневался в том, что миссия Чацких победительная. Он даже выходил на спор с пословицей «один в поле не воин»: «Нет, воин, если он Чацкий, и притом победитель, но передовой воин, застрельщик и – всегда жертва».

«Чацкий неизбежен при каждой смене одного века другим», – утверждал писатель-критик, видя в этом типическую суть грибоедовского героя: «Чацкий начинает новый век – и в этом все его значение и весь ум». Здесь Гончаров находил объяснение неувядаемости «Горя от ума», поскольку в новой ситуации меняется облик новаторов и консерваторов, но антагонизм антиподов сохраняется.

Выразительные афоризмы Гончарова таят угрозу противоречий, если настаивать на их универсальности. Стремителен бег времени. Продвигать с собой Чацкого, сына своего времени, – образ будет терять краски, превращаясь в унылую абстракцию. А взять ближайшего преемника-новатора: таким оказался Базаров. Психологическое различие этих героев становится очевиднее, чем типовое сходство. Чем далее, тем более нового героя поучительнее воспринимать в связи с его историческими обстоятельствами, а не в связях с литературными предшественниками.

Литература всегда питается соками жизни, но, на выбор художника, может выставлять на вид канал связи с нею, может умалчивать о нем. Д.С. Лихачев фиксирует произведения с временем «закрытым», «совершающимся только в пределах сюжета», не связанным с событиями «вне пределов произведения», и с временем «открытым», «развивающимся на фоне точно определенной исторической эпохи».

У «Горя от ума» тут особенное положение. Творение Грибоедова почти смогло восприниматься исторической комедией, да помешал курьез обстоятельств: комедия завершена писателем в конце мая – начале июня 1824 года, а только через полтора года произошло главное событие этого отрезка нашей истории, выведшее наружу подспудное, – восстание декабристов. Произведение создано несколько раньше, чем произошло событие, которое выявило то, с чем комедия была связана незримыми нитями.

В ХХ веке на 74 года в герое «Горя от ума» стали видеть раннего предшественника-борца в сопоставлении со своей революцией (в жизни построение того, что ею обещалось, не получилось). Оптимизм восприятия Чацкого-борца тут подкреплялся оптимизмом собственных ожиданий. Показательна позиция М.В. Нечкиной: «Новатор – потерпевший поражение – обрисован автором как будущий победитель. Да, он пока что как бы побежден, но историческая правда на его стороне, и он, уходящий со сцены полным энергии и негодования, уносит с собою залог будущей победы».

Ничего страшного, что не все поместилось в сценический показ; что-то можно перенести – и за ценой не постоим – хоть в бесконечность! Нет надобности развертывать такого рода оптимистические оценки «Горя от ума»: они многочисленны.

Самый серьезный изъян «историко-центрического» подхода М.В. Нечкиной состоял в том, что исследование предпринималось не с целью установить истину, какой бы она ни получалась, а с целью подкрепить, как-то обосновать уже заранее имевшееся решение. Прямого материала сохранилось очень немного – подкрепимся, посредством аналогии, косвенным, да еще односторонне подобранным: такого материала в достатке. Литературный текст использовался лишь для иллюстрации общественно-политической позиции автора.

Делается такое заключение: «…Автор не имел никакой возможности… написать пятое действие пьесы: этим пятым действием было восстание на Сенатской площади, – его дописала за Грибоедова история». Очень оригинальный прием: брать произведение – и приделывать к нему, пусть виртуально, эпилог из жизни… Но грибоедовская комедия завершена и в довеске не нуждается.

Выверенная позиция была нечастой, а все-таки встречалась. Выделяется трактовка Н.К. Пиксанова (которого М.В. Нечкина выбирает своим главным оппонентом): «…легко напрашивался домысел, что содержание пьесы было оплодотворено общением автора с членами декабристских организаций. Но вот изучение текста удостоверяет, что пребывание автора в Петербурге в 1824/25 г. должно быть вовсе изъято из учета: весь идейный состав комедии окристаллизовался раньше, чем Грибоедов переехал из Москвы в северную столицу». Совпадение каких-то мировоззренческих постулатов объясняется тем, что вольнолюбцы дышали одним воздухом. («По духу времени и вкусу / Он ненавидел слово “раб”…» – написал Грибоедов в автоэпиграмме). «Если в идеологии своей пьесы он <Грибоедов> совпал с декабристами и те ее приняли как свою, это свидетельствует не о влиянии декабристов на Грибоедова, а о том, что он и они социально были в ближайшем родстве».

В советские годы, гонясь за максимумом, упускали из виду реальное. Для полной убежденности в «прогрессивном» характере воззрений человека (да и литературного героя) надо было непременно увериться в его членстве в тайном обществе. Но на каторгу было отправлено сто двадцать «друзей, братьев, товарищей» (Пушкин). Зато околодекабристская среда была не в пример многочисленней, включая людей очень значительных; среди них Грибоедов, Пушкин, «декабрист без декабря» Вяземский… Совсем не обязательно уточнять, входил ли Чацкий в число заговорщиков или на сколько процентов его воззрения совпадали с программами декабристов; достаточно признания, что реальные деятели и герой, как и писатель, принадлежат кругу вольнодумцев.

Б. Голлер так характеризует эту ситуацию: «Грибоедов не писал, конечно, никакого “декабриста”. Паче декабриста определенного этапа движения. (Да и мудрено было бы задумать такой образ в Персии – в 1820 году!) Автор “Горя от ума” просто, что называется, “угодил в тип”. Это декабристы в большинстве оказались похожи на Чацкого. Так бывает с немногими истинными произведениями искусства. Которые, как ток высокой частоты, – пронизывает дух Времени».У Грибоедова завязались дружеские отношения с Рылеевым и другими деятелями Северного тайного общества, но тогда, когда «Горе от ума» было уже завершено. Комедия оказалась его визитной карточкой, декабристы желали бы видеть поэта в своих рядах. Но Грибоедов не стал заговорщиком.

Нет никакой надобности завышать политический уровень позиции Грибоедова. «Ни в комедии, ни у самого автора нет того политического пафоса и политических заданий, какие могли бы придать ей значение настоящего политического памфлета». Но точно так же нет оснований по шкале ценностей очень высоко поднимать героя комедии. Его уровень четко определил писатель в письме к П.А. Катенину (январь – февраль 1825): «его никто не понимает, никто простить не хочет, зачем немножко повыше прочих…».

Чацкий явился после трехгодичной отлучки в город своего детства отнюдь не с воинственной целью: ему захотелось навестить девушку, которую успел полюбить еще девочкой, и чувство его в годы разлуки не остыло, а при виде похорошевшей девушки его сердечко и вовсе затрепетало. Но первая же встреча озадачивает героя: девушка его появлению не рада. Повод достаточный, чтобы тихо удалиться. Но Софья – человек на редкость искренний: она не только удостоверяет, что у нее новый кумир, но и – чем далее, тем откровеннее – прямо указывает на него. Результат неожиданный: Чацкий не верит ее искреннему признанию; по его представлению, любить такого человека невозможно; значит, Софья утаивает истинного кумира. Так действие затягивается до трех (все в тот же день) визитов Чацкого в дом Фамусова. А этого достаточно, чтобы произошло столкновение героя с фамусовским миром.

«Чацкий сам по себе не радикал, не “карбонари” и не “фармазон” – таковым его хотят видеть Фамусовы и Тугоуховские! – но просто порядочный, честный, добрый – живой! – человек среди этого скопища “уродов с того света”, собирающихся в доме “управляющего в казенном месте”».

А.А. Кунарев обращает внимание на психологическую сторону проблемы: «Теперь относительно пушкинского упрека: “кому говорит?” Да, фамусовым и скалозубам, репетиловым и т.п. – это правда. Но, положа руку на сердце, спросим себя: если сердце изболелось, если невмоготу становится от самодовольно торжествующей пошлости и подлости, если не можешь уже сдержаться, будешь ли выбирать специально слушателей, “аудиторию”?» «…Чацкий не агитатор и целью его вовсе не является обращение в свою веру слушателей – для него важно четко обозначить свою позицию, дабы молчание не было воспринято за согласие с превозносимыми Фамусовым и иже с ним житья “подлейшими чертами”».

Конфликту Чацкого с окружающим его обществом (к которому он принадлежал по рождению) придавалось прежде всего социальное значение, даже если оно не связывалось напрямую с декабризмом. Решительный выбор делал Н.К. Пиксанов: «Здесь нет сложных или глубоких проблем: философских, моральных, психологических. Вся идейность пьесы однородна и вращается в одном круге – общественно-политическом. Зато в этом круге материал очень богат и дает произведению такую содержательность, какой не имела ни одна русская комедия».

Но тут зависает вопрос: каково это в одиночку сладить с целым миром? Оптимизм все равно держался, иногда на одном упрямстве: «Кто же Чацкий – победитель или побежденный? Победитель! Его боятся. Никто не в силах парировать его остроумных замечаний, прямого издевательства над крепостниками, карьеристами, космополитами и пр.». (Но ни у кого не возникает желания вступать с Чацким в прямую полемику; эффективнее срабатывает клевета). Иногда горькие эмоции дозволялось поправить лучику надежды: «Художественная объективность Грибоедова, верность логике действительности привели к тому, что главный герой пьесы, безусловно близкий автору, терпит поражение. <…> Финал “Горя от ума” не снимает противоречия между Чацким и фамусовско-молчалинским миром, наоборот, выражает высшую степень обострения этого противоречия. Окончательное разрешение конфликта доверено времени, будущему, истории». Упование на будущее не обходится без откровенных преувеличений: «Чацкий уходит искать по свету земли обетованной, “где оскорбленному есть чувству уголок”, где “не темнеют неба своды, не проходит тишина”. И он уже знает, успел узнать, что эта земля, эта страна – всегда за линией горизонта, “где нас нет”».

Все-таки пишущим о комедии очень хочется, чтобы рассказанная история завершалась поступком. Если поступка нет – возникает повод говорить о незавершенности судьбы.

В этом надобно разобраться. Оценим уникальное новаторство Грибоедова, закончившего «Горе от ума» открытым финалом, где не развязан ни один из конфликтных узлов и даже более: под занавес добавлен еще один, острейший узел – «Ферзь тоже разочарована на счет своего сахара медовича».

Тут, кажется, нарушены все мыслимые и немыслимые правила.

В «Горе от ума» нет победителей – все проигравшие. Софье, «конечно, тяжелее всех, тяжелее даже Чацкого, и ей достается свой “мильон терзаний”». Мало того, что рухнула ее самоотверженная любовь; это произошло предельно оскорбительным для нее образом: ей, барышне-хозяйке, снизошедшей до безродного человека, предпочли служанку! Напутственная фраза Чацкого издевательская: «Вы помиритесь с ним, по размышленьи зрелом». Да, герой сам в обиде и бывшую возлюбленную не жалеет. На мой взгляд, примирение Софьи с Молчалиным невозможно. Но в «Горе от ума» много чего делается вопреки логике. Вдруг да струсивший Молчалин прозреет и покается, а Софья по доброте души простит? Но в этом случае она рисковала бы потерять сочувствие многих своих заступников.

Совершенно не ясно, что будет по исходу ночи, при свете дня. Непонятно, отчего переполошился хозяин: «что станет говорить / Княгиня Марья Алексевна!» Ему бы сказать что-то в духе того, что изрекла Софья, прогоняя Молчалина: «Сама довольна тем, что ночью всё узнала: / Нет укоряющих свидетелей в глазах…» Откуда властной княгине знать, что случилось в парадных сенях дома Фамусова? Чацкому уж никак не с руки вещать о грехопадении былой возлюбленной. Что ли толпа слуг поутру разбежится по Москве трезвонить о происшествии? Да и что слуги поняли в скандале между господами?

Фамусов не застал на месте преступления утреннего подозреваемого (тот еще при появлении Чацкого скрылся к себе в комнату). Судьба проштрафившегося любовника не проглядывается. Софья ультимативно потребовала от него до зари покинуть дом. «Как вы прикажете», – отозвался смиренник. Но ведь он служит у Фамусова, хозяйке только подслуживает. Что он сделает? Осмелится ждать воли хозяина, надеясь на благоразумие обманутой, которая согласится промолчать? Но каково ей с ним далее жить в одном доме? Не легче ли ей будет погубить себя и его? Принять путь «в деревню, в глушь, в Саратов»? Что выйдет наружу, а что, может быть, останется в тайне?

Судьба главного героя не особняком в комедии, а полностью соответствует ее открытому финалу. В судьбе Чацкого ничуть не больше ясности; герой достойный, а вместо традиционного венка ему достается «мильон терзаний». Нет гарантий, что его кризис будет преодолен. Если предположить лучшее, все равно не ясно, сколько на выздоровление потребуется времени (очевидно только, что классицистской дозы в 24 часа для этого явно недостаточно). В далекой дали оказываются (и потому не просматриваются) варианты преодоления кризиса.

Вопросов изобилие, ответов ни одного. Конкурс на лучшее продолжение «Горя от ума» противопоказан.

Задача имеет решение при подходе к ней с философских позиций. М.А. Лифшиц опирается на мысль Белинского, что существуют две философии: «“одна ученая, книжная, торжественная и праздничная, другая – ежедневная, домашняя, обиходная. Часто обе эти философии находятся более или менее в близком соотношении друг к другу; и кто хочет изобразить общество, тому надо познакомиться с обеими, но последнюю особенно необходимо изучить”. Она более всего доступна художнику». Именно она определяет высочайший философский уровень «Горя от ума».

М.А. Лифшиц сравнивает ранний вариант заглавия – «Горе уму»; тут понятно: горько уму среди дури. Но другой смысл отчетлив в таком рассуждении: «По-видимому, сам Грибоедов хорошо сознавал, что ум – не только преимущество, но и бремя, источник горя». Возникает надобность оценить именно итоговое грибоедовское: «Горе ОТ ума», причем для носителя ума.

Объяснение найдем у другого автора, в другом месте. А.А. Кунарев, комментируя комедию, справедливо подчеркивает: «В первую очередь следует соотнести название с общефилософской (и отсюда – вечной, а значит, и поэтической) проблемой ума, опыта (мудрости) и блаженства, счастья, житейского благополучия». Автор советует вспомнить «хотя бы библейское во многая мудрости много печали, русские пословицы, например, глупому счастье, умному напасти; где умному горе, там глупому веселье; с умом жить – мучиться, без ума жить – тешиться; хоть дурак, а съел бурак, а умный и так».

А.В. Луначарский оценил пророческий дар писателя; в его представлении Грибоедов – «великий пророк типа Иеремии, который выходит на площадь, чтобы сказать страшную правду о своей горячей любви и о ненависти ко всему тому, что является позором для его родины».

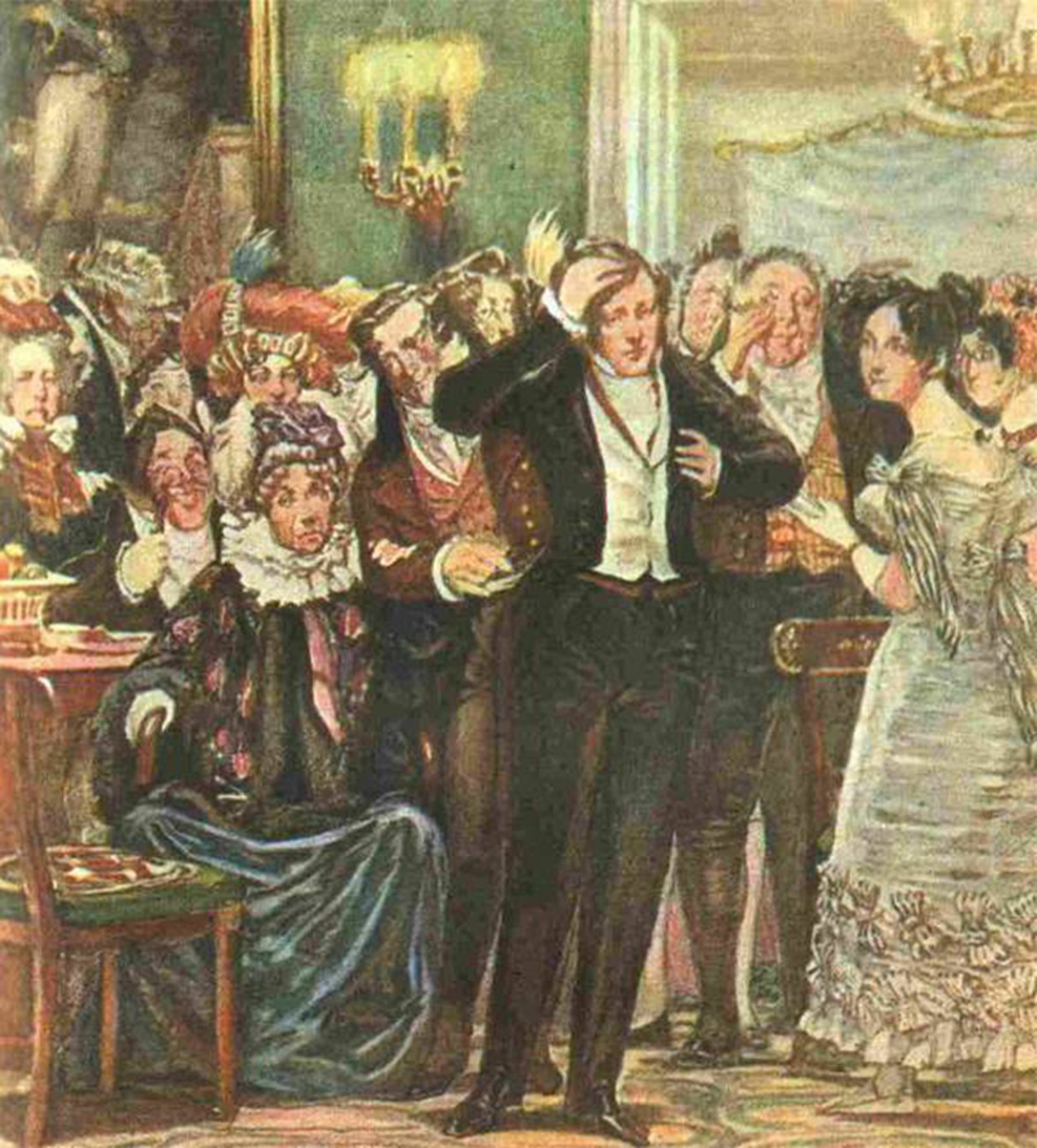

В анализах комедии накопилось много наблюдений, наука вплотную подошла к кардинальным откровениям, но решающего шага пока что не сделано. Глубокие наблюдения над ситуацией третьего действия встречаем в работе Е.А. Маймина: «…Чацкий снова оказывается вовлеченным в борьбу, в конфликт – в конфликт уже явно не любовного характера. Герой комедии в конце третьего действия оказывается в центре драмы, сущность которой – не столько страдания неразделенной любви, сколько страдания отвергнутого жизнью ума. Раньше он видел против себя отдельных людей, не понимавших и не желавших его понять. Теперь против него то, что именуется обществом: нечто огромное, многоликое, непреодолимое, страшное в своей порочности и безумии. Драма Чацкого на наших глазах становится все больше и все полнее не личной, а социальной драмой». Здесь недостает только анализа субъективного восприятия героем этой ситуации.

Обобщает В.М. Маркович: «Когда острота этого фарсового “диалога глухих” сгущается до предела, движение действия начинает приобретать трагический смысл. <…> Трагизм усиливается звучанием лирической темы “горя”: “мильон терзаний” Чацкого создает ситуацию, близкую к трагическому одиночеству и “мировой скорби” байроновского героя».

Никаких иллюзий не испытывает В. Соловьев: «Время, конечно же, движется, а не стоит на месте, как того хотелось бы Фамусову, но движется не в ту сторону, куда смотрит Чацкий. Молчалин – один из преемников; эстафета попадает ему в руки. <…> …исход борьбы предрешен, и за несколько лет до Сенатской площади Грибоедов его предсказал поражением Чацкого в доме Фамусова. Было время Фамусова, наступает время Молчалина, но будет ли когда-нибудь время Чацкого?..» «Комедия Грибоедова – это не только великое произведение литературы, но еще и философско-политическое исследование современного ему общества с грустными прогнозами и без всяких надежд».

Тропинка проложена, можно двигаться смелее. Давайте повнимательнее приглядимся к тому, на чем обрывается монолог Чацкого в финале третьего действия:

Кто недруг выписных лиц, вычур, слов кудрявых,

В чьей, по несчастью, голове

Пять, шесть найдется мыслей здравых

И он осмелится их гласно объявлять, –

Глядь…

В строку легло предчувствие: «Душа здесь у меня каким-то горем сжата». А ведь это – кульминация идейного движения «Горя от ума»! Чацкий обнаруживает: его не слушают, отплясывают в свое удовольствие. И что тут значительного? Вмешивается господин случай (в художественном произведении, само собой, подстроенный писателем). Чацкий оглядывается на слове «глядь», после чего обнаруживает неожиданное следствие ситуации. Простой бытовой эпизод вдруг обретает двуплановость символа. Чацкий не настолько самовлюблен, чтобы требовать внимания к каждому своему слову (на подобное претендует Фамусов; в своем самомнении он не утруждает себя контролем, достигает ли он такой цели; со стороны видно, что внимают ему далеко не всегда). Главный герой о себе говорит как об одном из нынешних молодых интеллектуалов. В данный момент Чацкий не преувеличивает значения своих слов – они вызваны минутным раздражением. Дело совсем не в том, что он говорит (а в конце он как раз прекращает говорить); дело в том, что он осознает. Его, как громом, оглушает сама ситуация: да будь высказаны пять-шесть мыслей не просто здравых, а сокровенных, их постигла бы та же участь непонимания! Вот почему незатейливый бытовой эпизод может произвести катастрофическое воздействие. Катастрофа прежде всего открывается сознанию самого героя. Но катастрофа захватит и зрителя, если он сможет понять глубину этой ситуации!

А ее скептически воспринимает даже философ М.А. Лифшиц: «События в доме Фамусова не столь большая “кутерьма”, чтобы обеспокоить мир. Но заложенное в них содержание стало притчей, как бы евангелием ума, и потому отдельные выражения комедии Грибоедова могли войти в обычную речь целого народа». Если фундаментальную ценность разменяли на грошовую мелочь и так в россыпь пустили по свету, в том нет вины создателя. Весомость «кутерьмы», случившейся в доме Фамусова, – и не для этого мира, а для сознания главного героя – не оценена до сих пор. Автор тут ничего не формулирует, но он обозначил ситуацию – и умолкает. Великое молчание…

На важность в «Горе от ума» ситуации «слышать – не понимать» многими обращалось внимание. Но вот же ее кульминация, обращенная к читателю! И полдела – констатация, куда как весомее вывести неизбежное горькое следствие.

Пофантазируем немного ради компрометации бестолковой фантазии – попробуем оборвать монолог героя на неподходящем месте. Чацкий ополчается против заимствованного покроя одежды – и вдруг да спохватится, что сам облачен в осмеиваемый фрак (такое противоречие иронически обращал против героя Добролюбов). Чацкий хулит «наш Север» за измену «старине святой» – и что, если осекается, припомнив свое же того же дня заявление: «Что старее, то хуже»? В таком случае смешным становился бы сам герой!

Но он оглядывается не раньше и не позже, как на словах о пяти-шести мыслях здравых. Эти мысли мудростью писателя не расшифровываются! Ограничение одно: они должны быть здравыми. Им не противопоказано быть грандиозными.

Чтобы по достоинству оценить значение выделенного эпизода, попробуем осмыслить известное суждение Пушкина: «Чацкий совсем не умный человек – но Грибоедов очень умен». Суждение на виду у исследователей Грибоедова, но мне не встречалось попыток понять его парадокс. Герой-то перед нами, получить впечатление о герое (каким бы оно ни сложилось) – дело самое естественное. На каком основании Пушкин оценил незаурядный ум Грибоедова? Только потому, что герой напитался авторскими «мыслями, остротами, сатирическими замечаниями»? Но можно неторопливо прослушать все эти высказывания – обнаружим, что они соответствуют замыслу писателя показать человека со здравым умом, который «немножко повыше прочих». Притом герой сам по себе, «этот», ничуть не дубликат автора.

А тут еще свойство драматургии, лишающее автора возможности произнести свое золотое слово. Уточним: прямое слово. Но там, где невозможны прямые пути, находятся пути окольные (в искусстве они результативнее прямых). Возможность непосредственного участия писателя в сценическом действии состоит в том, что именно автор (и никто иной) выстраивает – молчаливо! – композицию произведения. В распоряжении искусства есть и приемы опосредованного изображения предмета; таков, в частности, впечатляющий минус-прием.

Велик Грибоедов. Щедр Грибоедов. Мудр Грибоедов. Он перед героем нормальным, ну, чуточку повыше других, обозначил ситуацию на уровне последних откровений. А подарок – не в радость. Даже к несчастью.

Чацкий ложной скромностью не страдает. Он не усомнится (и в том не ошибается), что и в его голове пять-шесть здравых мыслей уж точно найдутся. Только вне зависимости от их содержания окружающим они не будут интересны. В этом суть ситуации! Глубину потрясения от такого открытия трудно измерить. Тут молчание получает возможность громыхать.

В абстракции «пять-шесть мыслей здравых» заключен величайший универсальный смысл. По содержанию сюда помещается весь ряд – от бытового до философского.

Абстракция (включенная самим писателем!) разрушает сковывающие рамки времени, которое по таинственной очередности умеет актуализировать то одно, то другое. Добавлю и я свою лепту в мысль Гончарова, что «Горю от ума» не угрожает старение: именно потому, что комедия, в других местах отдав дань конкретике, здесь не расшифровывает содержание пяти-шести здравых мыслей (хотя бы даже одной, но решающей мысли), а стало быть, оставляет местечко для реакции на те треволнения, которые в сей час подбросит быстротекущее время, которое не торопится разрешать старые конфликты, заботливо подновляя их, зато щедро изобретает конфликты новые. Критик-современник был категоричен: «Чацкий исключительно принадлежит той эпохе, в которую создал его Грибоедов». Тут можно возразить против одного слова: «исключительно». Исторически конкретное «Горе от ума» распахнуто в беспредельные исторические дали.

Комедия исходит из того, что человек должен оправдывать свое родовое имя Homo sapiens, соответственно не просто жить, но и обдумывать свое житье. В какой нормальной голове пять-шесть дельных мыслей не заведется?

Кульминация «Горя от ума» универсальна, всеохватна в своем размахе. Независимо от масштабности размышлений результат один: оглянешься – не факт, что твои здравые мысли разделят окружающие, которые утешаются мыслями своими.

Мы живем в разобщенном мире. Нас разделяют государственные, национальные, классовые, религиозные, психологические, эстетические, потребительские различия.

Есть такое понятие – общечеловеческие ценности. Но если разобраться, это размытая идеальная обобщенность. Нет таких ценностей. Ни одной. Каждая из предлагаемых в таком значении может быть и умозрительно оспорена, и практикой отринута инакомыслящим.

С грустью хочется привести цепочку недоуменных вопросов из статьи О.М. Сомова, одного из первых (и умных) критиков «Горя от ума»: «Неужели у нас, в литературном быту, никогда не будет общего, единодушного и единогласного признания хорошего за хорошее и дурного за дурное? Неужели одна половина литераторов всегда будет расценивать без пощады хорошее за то только, что другая, противная ей половина, нашла его хорошим? <…> Когда ж составится общее мнение, которое очищает вкус народа и способствует просвещению века?». Да, предлагаемого (независимо от того, как к нему относиться) не будет никогда. Даже если «хорошисты» качеством своих аргументов сумеют переманить на свою сторону более половины читателей (на том спасибо!), все равно они не смогут убедить всех. (Современный исследователь сетует: «Как нет общепонятного Грибоедова, так нет и общедоступного Чацкого. Нет и не было никогда». Добавлю: и не будет впредь – на вкус, на цвет товарищей нет).

А вместе с тем человек – существо общественное, и каково жить одному в обществе? Естественны родственные, дружеские, националистические, патриотические устремления.

Мечтать о максимально широком единении не зазорно.

Он говорил о временах грядущих,

Когда народы, распри позабыв,

В великую семью соединятся.

«Блажен, кто верует, тепло ему на свете!»

На пути к всеобщему согласию препятствий не счесть.

В длинной цепочке антонимов встретится звено такого противостояния: коллективизм – индивидуализм. Наверное, любая крайность нехороша. Только бесполезно высчитывать оптимальный процент соотношения этих крайностей. Это уж как получится. А практика дает полный набор сочетаний, не исключая крайностей, зато исключая торжество оптимального результата.

А еще тут как тут агрессивная парочка – добро и зло, и каждое ни за что не захочет сдаваться, но и никогда не одержит полной победы. Было бы чуточку проще ориентироваться, если бы крайности всегда откровенно выступали под своими знаменами. Но зло умеет мимикрировать и прикрываться маской добра. А добро запросто попадает в ситуацию, которая вынуждает его возглашать: «Добро должно быть с кулаками!» – но остается ли оно в таком случае добром?

Я отдаю себе отчет в том, что над этими моими отвлеченными размышлениями, спровоцированными подчеркнуто современными ситуациями, неизбежно зависает вопрос: причем здесь «Горе от ума»? В пьесе таких мыслей точно нет и не могло быть. Но я усмотрел в комедии ситуацию, которой раньше не видели и не слышали – не потому, что я такой проницательный. Просто – потрясения нашего времени буквально криком кричат о том, что только слегка обозначено Грибоедовым. Говорят, что исторический прецедент помогает понять современное. (Вообще-то человек плохо учится на опыте других, ему на свои грабли удобнее наступать.) Надеюсь, верно и обратное: современный опыт позволяет увидеть что-то еще неотчетливое, но тем не менее реально заложенное в явлениях истории.

Кульминация грибоедовского творения – именно финал третьего действия, шоковое потрясение героя. Раньше он мог говорить в пустоту, не замечая этого, удивлялся, что Софья как-то на свой лад переиначивает его слова, а Фамусов демонстративно затыкает уши – теперь внезапно обнаруживает, что его (да и чьи бы то ни было!) здравые мысли никому не нужны. Это же откровение на уровне последних истин. В этом направлении дальше идти некуда. Прочерпано до дна. Масштабность кульминации «Горя от ума» еще не оценена по достоинству.

Тут хочется затронуть один эпизод творческой истории комедии. Сохранилось размышление писателя, которое, предполагают, было приготовлено для предисловия к «Горю от ума» (оно не понадобилось, поскольку комедию автору не удалось напечатать): «Первое начертание этой сценической поэмы, как оно родилось во мне, было гораздо великолепнее и высшего значения, чем теперь в суетном наряде, в который я принужден был облечь его. Ребяческое удовольствие слышать стихи мои в театре, желание им успеха заставили меня портить мое создание, сколько можно было. Такова судьба всякому, кто пишет для сцены…».

Признание Грибоедова в ходу у исследователей, но обычно высказывается лишь сожаление, что нам не суждено узреть грандиозного замысла. Возможно ли хоть как-нибудь проникнуть в этот первоначальный замысел? Удивительно, что вполне очевидный ответ – перед взором поэта был «Фауст» Гете – оказался практически невостребованным. Такое воззрение было высказано И.Н. Медведевой, причем не в ее монографии, а лишь во вступительной статье к подготовленному ею сборнику произведений Грибоедова в стихах, но никем не было поддержано. Исследовательница считает, что у Гете было заимствовано Грибоедовым даже само обозначение жанра первого замысла: «“Фауст” в печати обозначен как трагедия, но Гете именовал свое произведение “поэмой”, “драматической поэмой”, “сценической поэмой” и даже называл “песнями” отдельные главы-сцены с их заглавиями, характеризующими содержание…»

Ориентации на «Фауста» соответствует не только замысел «сценической поэмы», но и реализованный текст комедии! «…Грибоедов недооценил свое мастерство, которое позволило ему сохранить высшее значение замысла и в тесных рамках комедии, при всех огорчавших его “хитростях ремесла” (“Не лучше ли без хитростей”, – писал он). Однако когда повзрослевший Грибоедов, не оставляя своего замысла, пришел к простейшему оригинальному его разрешению, верования его, определявшиеся поэтикой Гете, оставались при нем». К сожалению, это исключительно важное утверждение осталось неразвитым.

Даже исследователи, воспринимающие «Горе от ума» шедевром, все равно утверждают, что начальный замысел был грандиознее. Такое мнение высказывал и Н.К. Пиксанов: «Свою комедию он <поэт> готов был считать искажением грандиозного замысла. <…> Мы должны поверить, что “первое начертание” “Горя от ума” в замыслах поэта было гораздо великолепнее, чем в теперешнем “суетном наряде”». «Горе от ума» (шедевр ведь все-таки!) и в «суетном наряде» грандиозно. И наряд этот, по размышлении, надо признать отнюдь не суетным.

Грибоедов не эпигон. Его герой идет своим путем. Если Фауст ищет счастливое мгновение высшего значения, то Чацкий не уточняет, что он ищет; ему просто нужна истина. «…По замыслу Грибоедова Чацкий отнюдь не проповедник, а искатель истины». Конечно, предполагается, что результат будет удовлетворять искателя. Получается, что вместо чего-то отрадного ему случайно открывается иное, страшное. Не угадаем (и не будем угадывать), как такая ситуация могла быть раскрыта в сценической поэме. В комедии она (именно она!) опущена на землю, в быт, в ощущения простого человека. Смею надеяться, что идея нисколько не утратила своей масштабности, зато обрела человеческую теплоту. Осуществленное решение писателя вызывает у меня не сожаление, по предположению, об утратах, а гордость, поскольку замыслу найдена адекватная форма.

Я своим разумением изложил некоторые мысли, разбуженные ситуацией «Горя от ума», но продиктованные современностью. Надеюсь, эти мысли не произвольны, они каким-то образом перекликаются с мыслями художника. Есть возможность подтвердить, что оценка ситуации, аналогичной той, что в комедии, проходила через сознание писателя как личный выбор. С.Н. Бегичев, на глазах которого (и в усадьбе которого) завершался первоначальный (точнее сказать – самый ранний, дошедший до нас) текст произведения, засвидетельствовал: Грибоедов «однажды сказал мне, что ему давно входит в голову мысль явиться в Персию пророком и сделать там совершенное преобразование; я улыбнулся и отвечал: “Бред поэта, любезный друг!” – “Ты смеешься, – сказал он, – но ты не имеешь понятия о восприимчивости и пламенном воображении азиатцев! Магомет успел, отчего же я не успею?” И тут заговорил он таким вдохновенным языком, что я начинал верить возможности осуществить эту мысль».

Основные этапы работы Грибоедова над комедией хронологически определены. Важное свидетельство Бегичева хронологических отсылок не имеет. Как соотнести одно и другое? Но нет препятствий для предположения, что целый ряд лет в сознании Грибоедова шла борьба и ситуация прорабатывалась на два исхода. В художественной форме испробован вариант с трагическим прозрением для героя. Н.К. Пиксанов утверждает категорично: «В образе Чацкого нет дисгармонии, нет спаек разнородных элементов, он вылился aus einem Guss <из единого куска (нем.)>». Это заявление в устах знатока творческой истории комедии удивительное: серьезные изменения наблюдаются на многих уровнях, а позиции главного героя они не коснулись! Добавляется и такое заключение: «Анализом текстов устанавливается важный факт: идейный состав Г. о. у. остался неподвижен на всем протяжении творческого пути». Иначе говоря, «мильон терзаний» был гарантирован герою изначально. А параллельно, оказывается, обдумывался в биографическом плане оптимистический вариант: подобно пророку вывести к свету целую нацию. Комедия была завершена. Не будем гадать, какие и почему в сознании писателя произошли изменения (как угадать мысли гения?), обратимся к результату, который ясен. Когда Грибоедову представилась возможность явиться в Персию посланником российского государства, от романтической затеи пророческого характера ничего не осталось. Грибоедову очень не хотелось туда ехать, он предчувствовал трагический исход.

Литературный опыт (в сочетании с опытом жизни) упредил и победил розовую иллюзию биографического намерения огромного размаха.

У меня нет сомнения, что итоговая мысль о невозможности всеобщего согласия проходила через сознание писателя. Надеюсь, эта гипотеза принадлежит к тому типу, на который сам писатель дал разрешение читателям: «В превосходном стихотворении многое должно угадывать; не вполне выраженные мысли или чувства тем более действуют на душу читателя, что в ней, в сокровенной глубине ее, скрываются те струны, которых автор едва коснулся, нередко одним намеком, – но его поняли, всё уже внятно, и ясно, и сильно. Для того с обеих сторон требуется: с одной – дар, искусство; с другой – восприимчивость, внимание».

Первоначальное заглавие – «Горе уму» – подчеркивало суровость замысла комедии. Горе человеку может причинить ум, если откроет ему какие-то страшные истины! Одна из всеобщих горьких истин – неизбежность смерти. «Приемлем с жизнью смерть свою» (Державин). По-разному люди воспринимают эту истину. Известны много случаев личных духовных кризисов на этой почве. Как жить, чего добиваться, за что бороться, если потом все равно все прахом пойдет? Самый простой выход – знать эту истину, но не торопиться на нее реагировать. «Живи, пока живется!» Можно и помнить о роковом исходе, но не паниковать. «Видеть жизнь свою от самого начала / И до самого, до самого конца» (Алексей Еранцев). Это позволяет разумнее распорядиться тем, что отпущено.

Страшнее ситуация Чацкого: осознание, что жизнь бесплодна и потому напрасна. Это духовная смерть при продолжающейся физической жизни.

Такой проблемы не стоит перед огромным числом людей, которые озабочены устроением только собственной жизни. Впрочем, неожиданные препятствия встретятся где угодно. Кажется, близких людей проще всего найти среди родных. Только родные по крови отнюдь не автоматически становятся родными по духу. Все-таки задача найти людей близких решаемая, но это дает лишь относительную надежду. В глобальных масштабах задача решения не имеет. Попытки нарисовать розовые картинки светлого всеобщего будущего предпринимались; им присвоено определение – утопические, что значит – практически нереализуемые. Был практический эксперимент (длиною в семьдесят лет) устроить земной рай сначала в отдельно взятой стране; здесь не место размышлять, почему он обанкротился. Удручающий результат либо не предвидели, либо о нем спекулятивно умалчивали.

Муки духовного одиночества и осознания бесплодности деятельности не обходят даже великих. Пушкин в стихотворении «Эхо» написал:

Ты внемлешь грохоту громов,

И гласу бури и валов,

И крику сельских пастухов –

И шлешь ответ;

Тебе ж нет отзыва… Таков

И ты, поэт!

Пушкин эти сомнения преодолел – и не ошибся, уверовав: «душа в заветной лире / Мой прах переживет…» А как быть Чацкому, который не имеет за спиной крупных свершений, кто лишь «немножко повыше прочих», но владеет-таки здравыми мыслями!

Автор занавес опустил, и не наше дело пытаться что-то рассмотреть за непроницаемой преградой. Задача писателя была не показ героя в новой ситуации, а показ избранной ситуации, обнаружение которой повергает героя в психологический шок. Выбор героя отсрочен, реальный показ такового мельчил бы тему, разнообразное подменял индивидуальным. Пусть бы на примере героя писатель показал оптимальное (понятно, на взгляд автора; но все ли примут таковое?) решение! Что делать зрителям-читателям? Стройными рядами – вслед за героем? А ведь в том и суть проблемы, что решать ее выпадает каждому индивидуально, в меру своих способностей и воззрений. Глобальность проблемы – как жить человеку в разобщенном мире – не осмыслена до сих пор.

Если в «Горе от ума», как отметил Гончаров, две комедии, вложенные одна в другую, общественная и личная, то и развязок можно ожидать двух. Тогда резонно считать, что развязка общественного конфликта происходит в финале третьего действия. Это развязка непривычная, не событийная: прозрение героя. Непосредственная реакция его может быть только эмоциональная.

Не будем сетовать, что герой «не успел» осмыслить то, что пережил. Он передал эстафету читателям: думайте, принимайте решения… Вам жить!