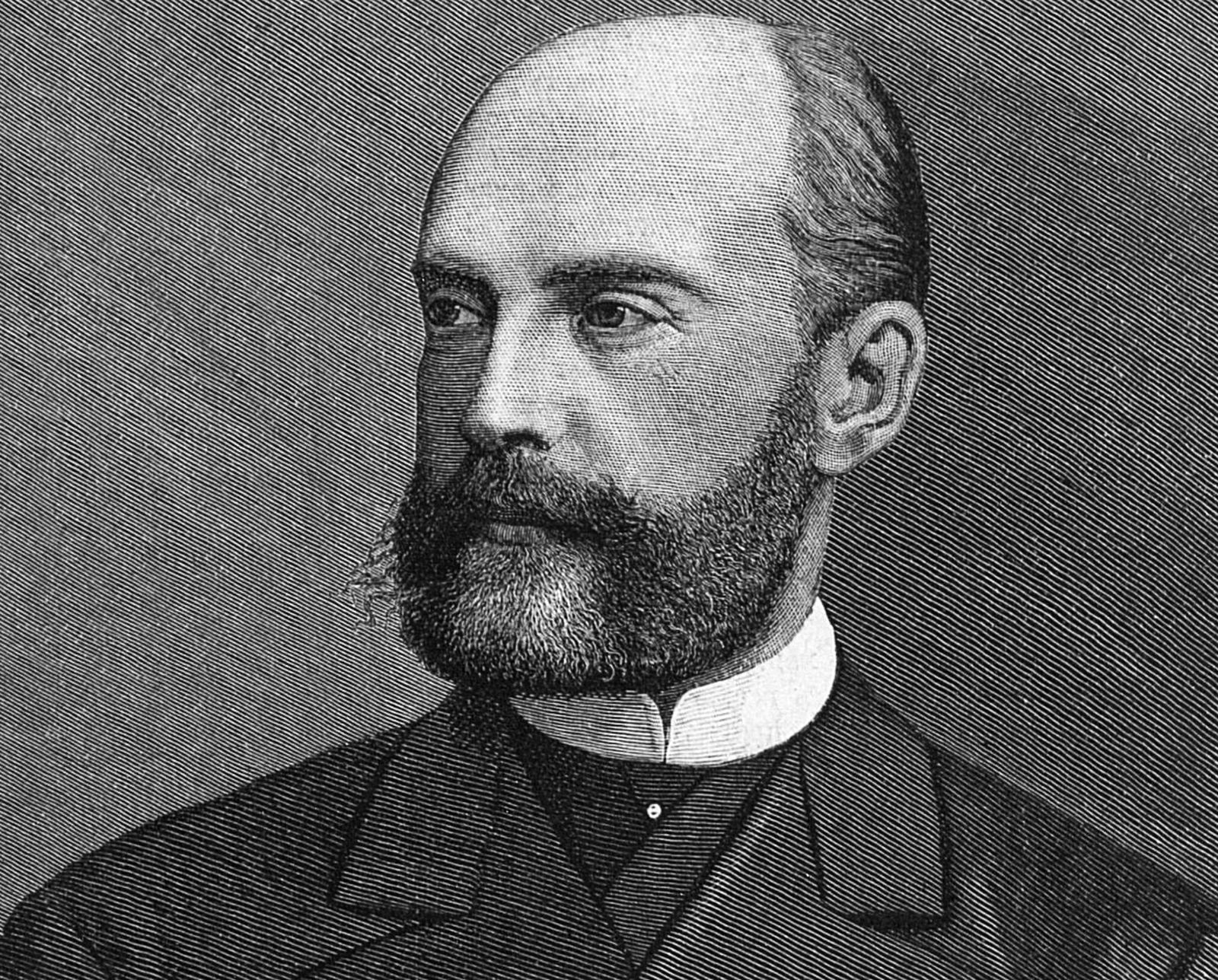

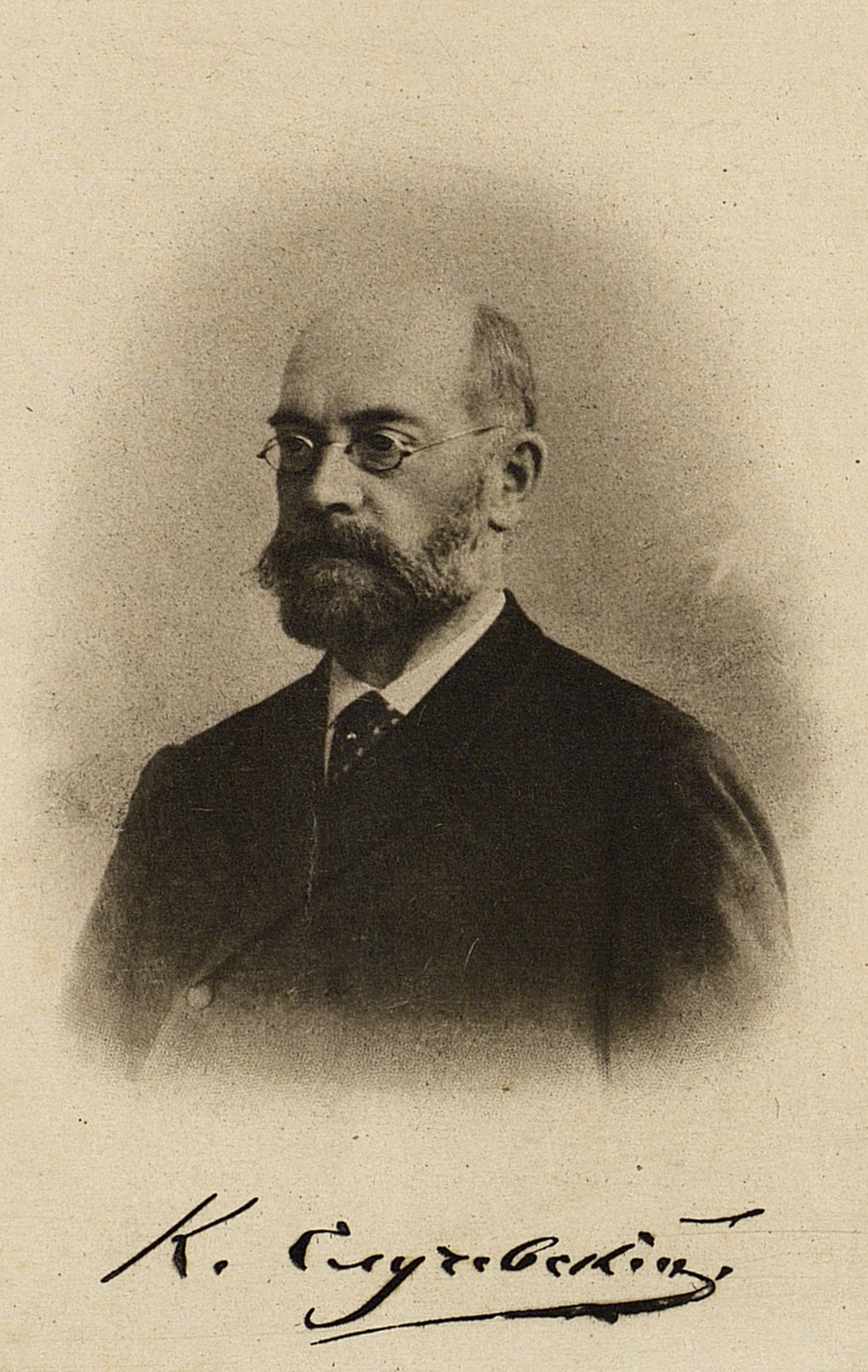

Поэт Константин Случевский прошел удивительный путь от «второго Лермонтова» до едва ли не главного неудачника русской литературы. Молодой благообразный офицер с тетрадью стихов — таким он появился на арене русской литературы. «Знаете ли, кто это был у меня? Это такой талант, которому Лермонтов не достоин будет развязать ремень обуви», — уверял Иван Тургенев историка русской литературы Алексея Галахова. В январе 1860 года перед новым поэтом распахнулись страницы знаменитого некрасовского «Современника», появиться в котором значило стать сразу знаменитостью. Стихи Случевского шли из номера в номер — в январской, в февральской, в мартовской книжках.

Между тем он остался почти неизвестным широкому читателю. Мало того — на него сыпалось не меньше пародий, высмеивающих неопределенность и бесполезность его творчества, чем на самого Афанасия Фета. Последнего критики журили почти за то же: за неясность и бессодержательность «лирического худосочия». «Муза господина Фета… ловит картинные выражения и из них лепит одну общую мозаику, вовсе не беспокоясь о том, будет ли смысл в целом произведении», — глумился сатирик Дмитрий Минаев. А поэзию Случевского в журнале «Светоч» называли «бестолковыми» стихами «юного маменькиного сыночка», замучившего всех знакомых своим творчеством.

В день рождения Константина Случевского (1837–1904) публикуем статью, в которой исследователь наследия поэта Максим Кармаза рассказывает, как складывалась карьера офицера, доктора философии и поэта, за что Бальмонт любил Случевского, а Гумилев посвящал ему стихи, и чем примечательно его главное произведение — «Мефистофель».

Да скажите же: разве не видите вы,

Как у всех на глазах из своей головы

Мефистофелем мир создаётся?!

Карьера доктора философии

«Второй Лермонтов» вышел из поколения, породившего внушительное количество так называемых радикальных публицистов (достаточно вспомнить Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева) и чрезвычайно мало поэтов. Его дебют пришелся на самое непоэтическое время — конец 1850-х — начало 1860-х годов. До этого он успел окончить Первый Кадетский корпус в Петербурге, из которого выпустился в 1855 году. Через три года Случевский поступил в Академию Генерального штаба, в 1861-м вышел в отставку в чине штабс-капитана и уехал за границу, где слушал лекции в Сорбонне и Гейдельберге.

Именно в Гейдельберг Иван Тургенев отправил Случевскому знаменитое письмо о Базарове: «Если читатель не полюбит Базарова со всей его грубостью, бессердечностью, безжалостной сухостью и резкостью — если он его не полюбит, повторяю я — я виноват и не достиг своей цели».

Поступив на исторический факультет в Гейдельберге в июне 1862 года, Случевский посвятил себя изучению истории, государственного и международного права и физики. В 1865-м он стал доктором философии и вскоре вернулся в Россию. Примечательно, что диссертации так и не написал. Как пишет в книге «К. К. Случевский как поэт-лирик: исследования о жизни и творчестве» исследовательница Зильке Глич, в то время диссертация еще не была обязательной при защите столь высокой научной степени. После устного экзамена по общей истории, истории искусства и археологии, а также по латинской и немецкой филологии ему торжественно вручили докторскую степень с отличием.

В дальнейшем Константин Случевский сделает блистательную карьеру в министерствах и при дворе, но его стихи и биография всегда будут существовать отдельно друг от друга.

Жестокая травля

Первые пробы пера поэта в шестидесятые годы были встречены в штыки язвительными критиками революционно-демократического толка, подтрунивающими над лирической дерзостью Случевского, который писал стишки о загробном мире и «свиданиях с мертвецами». Такие сюжеты критики посчитали «рифмованной бессмыслицей».

Оригинальность стихов не смогли уловить и поэты-символисты: они называли Случевского «косноязычным Моисеем» и сравнивали его «безобразные» стихи с «искривленными кактусами или чудовищными рыбами-телескопами», как писал Валерий Брюсов. Литературные критики и вовсе подозревали у него полоумие:

«И какие удивительные люди поэты, подобные г-ну Случевскому! Сейчас видно, что у них в голове что-то не так, как у других людей <…> Не писать бы ему больше элегий, а нам бы не читать их», — язвил критик Василий Курочкин.

Стихи Константина Случевского казались бестолковыми и бесполезными в эпоху, когда ясность, польза и определенность во всем ценились превыше всего. Время 60-х годов XIX века — это период расцвета естественных наук, время Базаровых, разделывающих лягушек, и Рахметовых, спящих на гвоздях.

Из современников Случевского под установки эпохи подходили, скорее, поэты гражданского, обличительного направления. Манифестом этого направления можно считать программное стихотворение Николая Некрасова «Поэт и гражданин», в котором гражданин декларирует, что человеку с талантом «стыдно спать», а «Ещё стыдней в годину горя / Красу долин, небес и моря / И ласку милой воспевать», после чего рождается один из главных афоризмов русской поэзии: «Поэтом можешь ты не быть, / Но гражданином быть обязан».

Главным литературным оппонентом Некрасова был поэт, писавший как раз про красу долин и принадлежащий эстетическому направлению в поэзии (как противовес гражданскому), — это Афанасий Фет. Некрасов был главной мишенью для Фета. Достаточно вспомнить стихотворение «Псевдопоэту» (в черновом варианте оно так и называлось: «Некрасову»): Фет обвиняет коллегу в том, что он «слова гордого свобода ни разу сердцем не постиг», что «низкопоклонничает» перед толпой и тащит свой «малеванный хлам» (стихи) на рынок, на площадь (на публику). А толпа, народ — это «стоокий слепец», служение которому никогда не будет уделом истинного поэта.

Как и стихи Фета, которые зачастую изобилуют неопределенными местоимениями и наречиями, выражающими мечты, сны, грезы лирического субъекта, стихи Случевского пестрят неясностью. В его зыбком поэтическом мире мнится, что «где-то, до того, когда-то жили мы».

Случевский утверждает относительность человеческого знания, сомнительность «программ» своего времени. «Неуловимое», «Невменяемость» — характерные заглавия его стихов.

Поэт, которого упрекали в безрассудности, сам охотно писал о безумии. У Случевского безумие — это реакция на самодовольство разума, на непоколебимую веру в безграничность человеческого знания. «О, берегитесь вы, кому так жизнь легка, / Чтобы с безумцем вам не побрататься!» — пишет он в стихотворении «В больнице Всех Скорбящих»:

Еще один усталый ум погас...

Бедняк играет глупыми словами...

Смеется!.. Это он осмеивает нас,

Как в дни былые был осмеян нами.

Слеза мирская в людях велика!

Велик и смех… Безумные плодятся…

О, берегитесь вы, кому так жизнь легка,

Чтобы с безумцем вам не побрататься!

Чтоб тот же мрак не опустился в вас;

Он ближе к нам, чем кажется порою…

Да кто ж, поистине, скажите, кто из нас

За долгий срок не потемнел душою?

Грезы, сны, видения, помешательства — излюбленные Случевским способы познания мира, не менее достоверные, по мнению поэта, чем объектив микроскопа. Художник и ученый, по Случевскому, занимаются одним и тем же: наблюдают за «творчеством природы», изучают мир. Они одинаково важны для развития человечества. Схватить, зафиксировать «неуловимое», живописать то, «чего как будто нет, / Нет в осязании и даже нет в виденьи» — вот задача Случевского-художника.

Время Мефистофеля

В своем magnum opus поэт создал сверхчеловека — всемогущее существо, обладающее при этом всеми изъянами человека, — Мефистофеля, героя одноименного цикла из десяти стихотворений. Случевский впервые прочел его в 1881 году в модном литературном салоне Е. А. Штакеншнейдер, куда он пригласил знаменитых в то время поэтов Майкова, Полонского и критика Страхова на чтение своего цикла 22 марта. С хозяйкой салона Случевский познакомился двумя годами ранее, когда писатель М. А. Загуляев сообщил поэту в феврале 1879 года, что Штакеншнейдер хочет познакомиться с ним, и добавляет от себя: «Знакомство с этим милым семейством обязательно для каждого русского писателя, желающего, чтобы о нем говорили».

Стоит отметить, что 1880-е гг. — это эпоха «безвременья» в русской литературе. В 1881 году умер Достоевский, к полному собранию сочинений которого именно Константин Случевский напишет предисловие через восемь лет. В том же году народовольцы убили Александра II. Такое событие представляло собой «образцовую травму» (chosen trauma), то есть потрясение большого социального масштаба, после которого Россия, в частности русская интеллигенция, еще долго оправлялась.

Именно памятью о казни народовольцев («первомартовцев») окрашена поэзия эпохи «безвременья», в том числе одного из ее агентов — Константина Случевского. В том же цикле «Мефистофель» есть стихотворение «Преступник», написанное в марте 1881 года, где «зрелище всенародной казни» призвано актуализировать в читательском сознании процесс народовольцев, последовавший за убийством Александра II.

Самому Случевскому вторая половина XIX века казалась временем «страшным, близким по типу ко времени макабрских плясок и самобичующихся средних веков».

В это кризисное время и был впервые опубликован во «Второй книжке стихотворений К. К. Случевского» цикл о Мефистофеле. По ходу цикла он отпускает преступника на волю, обрекает на смерть младенца, посещает светский раут, на котором люди перевоплощаются в змей, выращивает цветок зла и смерти, сжигает могилы грешников, устраивает вертеп в месте, напоминающем ад, играется с людьми, как со своими марионетками, — словом, везде сеет хаос и разруху. А в стихотворении, открывающем цикл, Мефистофель и вовсе прямо полемизирует с Христом:

И я мир возлюбил той любовью,

Что купила его всем своим существом,

Чувством, мыслью, мечтой, всею явью и сном,

А не только распятьем и кровью.

Поэтический мир Случевского — это мир перевернутый, в котором Богом становится дьявол, живые люди походят на бесплотные тени, как, например, в стихотворении Lux aeterna («Вечный свет»): «И мы снуём по ней какими-то тенями». А реальный мир походит на загробный. «И мнится при луне, что мир наш — мир загробный», — говорится в том же стихотворении. Жизнь в таком мире не отличить от сна, а сон — от жизни.

Взгляды Мефистофеля по-своему отразились в жизни (и даже в смерти) самого автора. Так, Драматург Иван Леонтьев-Щеглов писал Валерию Брюсову: «Когда в Новодевичьем монастыре хоронили поэта Случевского, близкий ему человек передавал мне загадочную подробность об его „умирании“… Во время своей тяжкой болезни вся его прежняя жизнь, вся живая действительность представлялась ему одним длинным сном, и напротив: все видения в бреду принимались им как живая жизнь, как новая действительность. С этим убеждением он и умер».

Грань между двумя мирами у Случевского размыта. Трагедия в том, что люди, не чувствуя этой грани, смешивают добро и зло, свет и тьму. В монологе Сатаны на первых страницах поэмы «Элоа», которая была опубликована двумя годами позже «Мефистофеля» и в которой Сатана пытается соблазнить ангела-деву Элоа, рожденную из слезы Христа, находим развитие этой мысли:

Зло от добра порой неотличимо;

В их общей вялости болеет мир…

И сам я сбился и не отличаю,

Что Божье, что мое? Не отличаю

Того, что было вправду, что случилось

От смутной грезы духа моего!

Не может сгинуть зло: оно бессмертно!

Но в чистоте своей зло помутилось,

Густой отстой добра в него спустился,

А зло, как поросль длинная трясины,

На стеблях бесконечных, проникает

В добро — и кажется порой добром…

Здесь добро и зло настолько сплетены, что уже Сатана не понимает, что — Божье, а что — его. Их силы уравнены: «И Бог, и я — мы два враждебных брата, / Предвечные Эоны высшей силы, / Нам неизвестной, детища ее!..»

В поэме «Элоа» предпринята попытка с одинаковой полнотой изобразить два противоборствующих начала, противопоставить романтической «правоте» Сатаны, стремящегося доказать, что в Божьих законах обнаруживаются «швы» (иными словами, неполадки), образ действительно религиозного смирения и святости (Элоа).

И не случайно Николай Гумилев, у которого есть акростих, посвященный Случевскому, напишет:

Понять весь мир какой-то странный сложным,

Огромною игрушкой сатаны,

Ещё не сделанным, где сплетены

Тьма с яркостью и ложное с неложным.

Суровый бард, в боренье с невозможным

Любовь как знамя поднял ты, и сны

У розовой подслушал ты луны,

Что сердце девы делает тревожным.

Едва заслышим мы заветный звук

В твоём органе гулком и протяжном,

Смущается покой наш бледный, вдруг

Каким угрюмым явит мир и важным

Иоанна «Откровенья» голос нам

И вторит, кажется, его словам.

Однако, несмотря на разнородность образов Христа и Мефистофеля, с обеими фигурами связана, возможно, главная тема лирики Случевского — тема дисгармонии, которая оказывается изначально присущей миру. В стихотворении «Опять Христос! Что Он меж нами…» есть такие строчки: «Он — страждет в грубости желаний, / В страданьях хилых и больных, / В ужасной музыке рыданий / Бессчётных горестей людских». А в первом стихотворении цикла Мефистофель заявляет: «Да, в концерте творенья, что уши дерёт / И тогда только верно поёт, когда врёт, — / Я, конечно, первейшая скрипка…». Характерно, что намека на воскресение Христа нет — он не вернулся к людям, и человек в поэтическом мире Случевского оставлен богом на произвол Мефистофеля.

Удивительно, что там, где гармония должна быть (то есть в музыке — именно в ней ее находят такие поэты, как Полонский, Фет, Жуковский), в поэтическом мире Случевского гармонии нет вовсе.

Спустя двадцать лет в цикле «Загробные песни» Случевский будет писать о том же: «…в гармонии порой есть нарушенья: / Слышны мелодии крикливых голосов… / То звуки темных сил, взывающих отвсюду / Зловещей резкостью своих полутонов… / Без них — нет музыки; без зла — нет искупленья…» Эта мысль становится ключевой для Случевского.

В стихотворении «На прогулке» из одноименного цикла Мефистофель говорит: «Что ж бы впрямь со мною было, / Если б не было добра?!» Сатана же Случевского в поэме «Элоа» утверждает единство и равноправие бога и дьявола в создании красоты. Красота возникает только при синхронном существовании уродства и совершенства. Без искривлений, провалов и утесов не были бы так прекрасны горы:

Кряжи бессчетных гор передо мною...

Но, если бы в горах не искривленья,

Не щели недр, провалы и утесы —

В них не было б той чудной красоты,

Где так любовны тени голубые,

А блеск заката пурпуром горит…

Мое созданье — эта красота,

Всегда везде присущая крушеньям!

А красота — добро! Я злобой добр…

А в этом двойственность... И ад, и небо

Идут неудержимо к разрушенью…

Загробные песни Случевского

Кладбище — любимое художественное пространство Случевского.

Могилы, гробницы, погосты, панихиды постоянно упоминаются им в стихах и прозе, как, например, в рассказе «Мой дядя»:

«…кладбища стали для меня такими очевидными воплощениями бесконечного покоя, такими деятельными примирителями, что я за эту одну очевидность и несомненность того, что успокоение ожидает и меня, люблю кладбища и нередко посещаю их».

Однако в цикле «Мефистофель» гармонии нет даже на кладбище. «Мусор, хворост, тьма опенок, / Гниль какого-то ручья…» — вот описание погоста в стихотворении «Прогулка».

Кладбищенская тема важна и тем, что именно с нее начинал Случевский. Одним из первых стихотворений, которые принесли широкую известность молодому поэту, было стихотворение «На кладбище». С пародии на это стихотворение начинается дискредитация поэзии Случевского, которая приводит к тому, что поэт надолго перестает печатать свои стихи (вплоть до 1878 года, когда в новогоднем номере журнала «Новое время» выходит его поэма-сказка «В снегах»).

В восьмом номере «Искры» за 1860 год выходят «Литературные вариации» (пародии) Н. Л. Ломана и статья В. С. Курочкина «Критик, романтик и лирик».

«И какие удивительные люди поэты, подобные г-ну Случевскому! Сейчас видно, что у них в голове что-то не так, как у других людей. Если мы с вами, г-н редактор, вздумаем пойти на кладбище да улечься на могильную плиту, — что из этого будет? Бока заболят, комары искусают лицо — и только. Пошёл г-н Случевский, прилёг — и видит, как грибы растут, и слышит, как мёртвые говорят. Удивительный слух и удивительное зрение! Мертвец очень деликатно просил г-на Случевского полежать за него час-другой в гробу, пока он совершит свою прогулку по белому свету. Но г-н Случевский не согласился — и умно сделал», — пишет Курочкин о стихотворении «На кладбище».

Пестрые змеи

Мефистофель Случевского — это «дьявол в сотнях экземпляров». То он становится преступником и сеет зло:

Мефистофель радостно, истинно доволен,

Что два дела сделал он людям из приязни:

Человека скверного отпустил на волю,

А толпе дал зрелище всенародной казни.

В третьей сцене одноименной поэмы Элоа «бродит среди могил» и встречает Сатану в облике монаха-капуцина — здесь впервые прямо обсуждается возможность его возвращения «на добрый путь», прощения богом при участии самой Элоа. В «Мефистофеле» же он то перевоплощается в поющего шарманщика, то появляется на рауте и после его прихода «светлолобая знать» превращается в «пестрых змей». Он преображает пространство, заполняет его собой.

Примечательно, что «алмазные крестики» не способны предостеречь знать от мефистофельского «дурмана» и снять злые чары. Неслучайно многие стихотворения цикла как бы «закольцованы», как, например, «Шарманщик», где первая и последняя строфы заканчиваются одинаково: «Глупый шарманщик в окошко глядит!» Исхода из мира зла нет — оно вездесуще.

Но есть некая сила, над которой Мефистофель оказывается не властен:

Жжет это пламя покойников…

Но есть такие могилы,

Где Мефистофелю-сторожу

Вызвать огонь не под силу!

Гаснет в воде этой пламя!

Не откачать и не вылить…

И Мефистофель не может

Нищенства духом осилить!

Про могилы говорится, что они «пропитаны» «точно водой, глупой кротостью». «В них идиоты опущены, / Нищие духом отчитаны…» — пишет Случевский о юродивых и блаженных, покоящихся на кладбище. Прообразом «идиотов» и «нищих духом» здесь вполне можно считать героя романа Достоевского «Идиот» — князя Мышкина, о котором купец Рогожин говорит так: «Совсем ты, князь, выходишь юродивый, и таких, как ты, Бог любит!» Впрочем, не столько важна параллель с Достоевским, сколько сама христианская доктрина, маркированная как раз «глупой кротостью» «нищих духов» и «идиотов». Напомним, что в черновых записях к роману «Идиот» Достоевский отмечал: «На свете есть одно только положительно прекрасное лицо — Христос» (Мышкин — «князь Христос»).

Спор христианского с дьявольским, спор о добре и зле продолжается в девятом стихотворении цикла («В вертепе»), в котором Мефистофель предстает владельцем-служителем вертепа: «„Милости просим“, — гнусит Мефистофель, — войдём! Дым, пар и копоть; любуйся, какое движенье!» Случевский здесь играет многозначностью слова «вертеп». Люди в этом вертепе — всего лишь игрушки дьявола, всегда готовые к преступленью. Этот мотив усиливается в последнем стихотворении цикла, где Мефистофель выступает в роли кукольного поводыря, манипулирующего людьми, как марионетками: «Вот берет Мефистофель человеческий профиль, / Относимый к хорошим, к почтенным, / И в общественном мненьи создает измененье / По причинам, совсем сокровенным».

Цветы зла

Любопытно, что образ злого духа, сеющего повсюду разруху, скорее, эстетизируется. Так, в стихотворении «Цветок, сотворенный Мефистофелем» читаем: «Чудна блестящая порфира, / В ней чары смерти, прелесть зла!» Эстетизация смерти, зла и упадка особенно характерна для литературы рубежа XIX–XX веков — время расцвета декаданса. Цветок, сотворенный Мефистофелем, можно считать «цветком зла».

Нежнейших игл живые ткани,

Его хрустальные листы

Огнями северных сияний,

Как соком красок, налиты!

Сам же Мефистофель описан почти как лондонский денди:

Курит он свою сигару,

Ногти чистит и шлифует!

Носит фрачную он пару

И с мундиром чередует…

Особое место Случевского в литературном поле

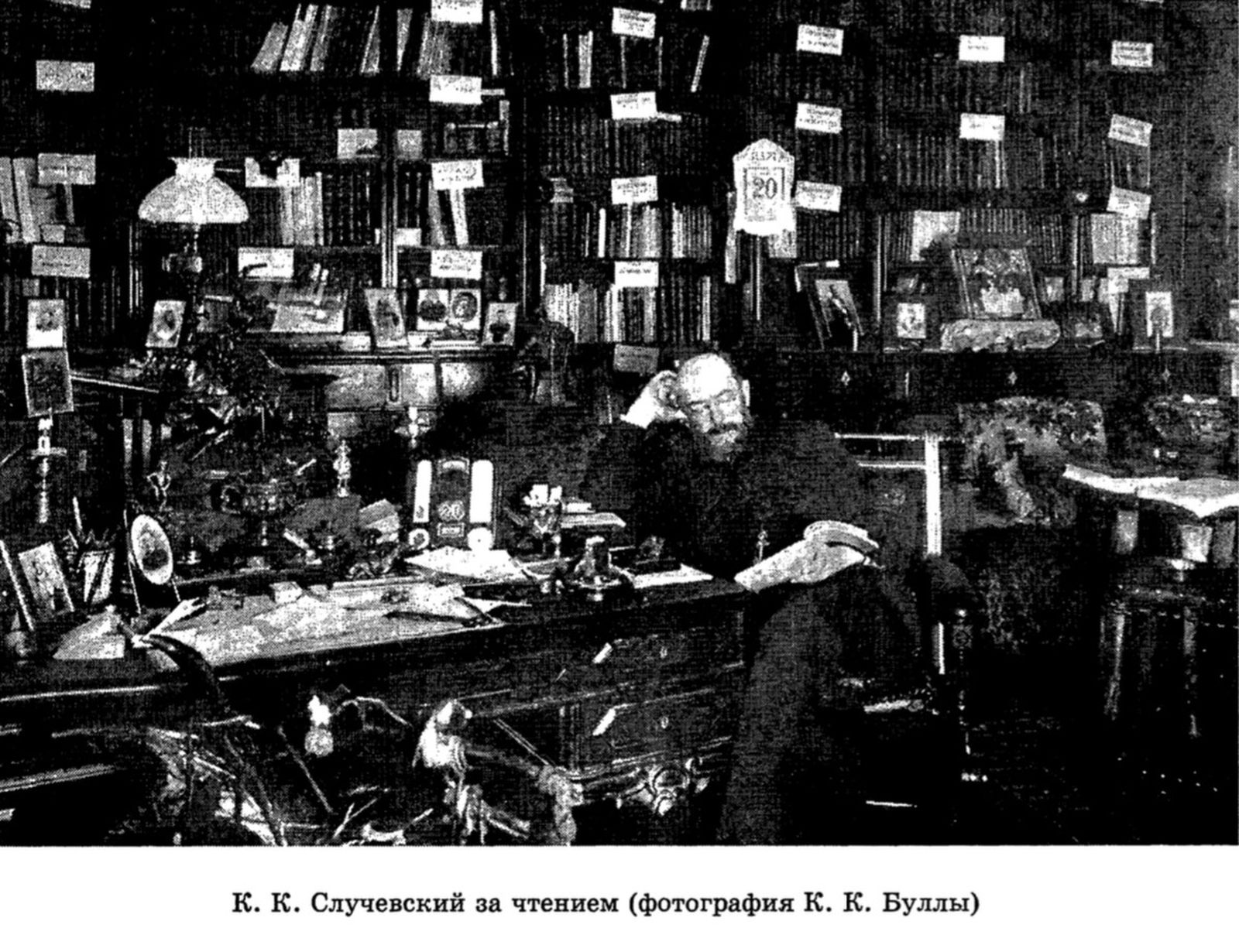

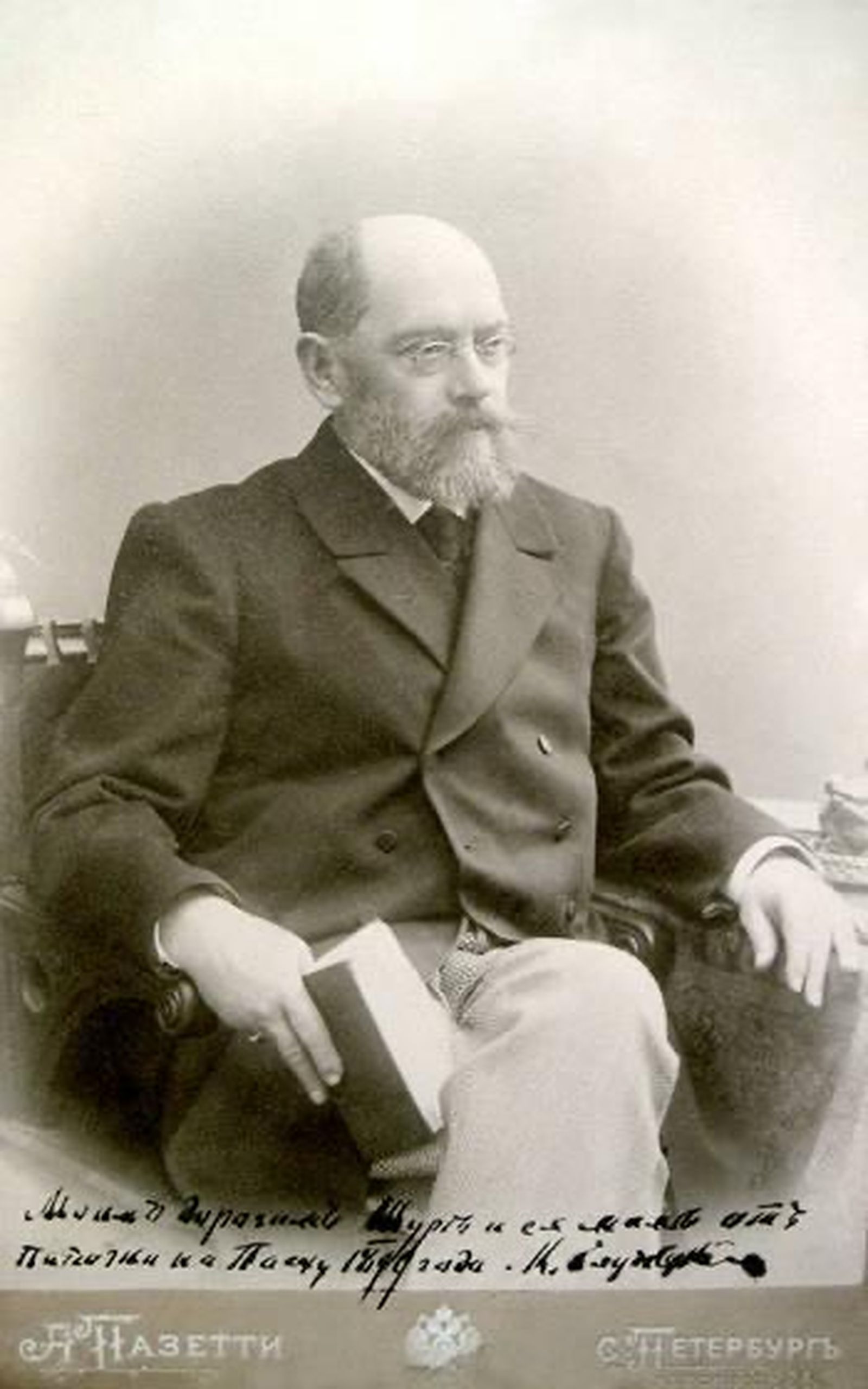

В последние годы жизни Случевский менее активно участвовал в литературной жизни. Он жил в Усть-Нарве в своем имении и приезжал в Петербург только по делам или же на «пятницы» (литературно-общественные вечера, проходившие, как правило, два раза в месяц по пятницам с 23 октября 1898 года до декабря 1903-го на квартире у поэта в Петербурге). Бурное развитие русского модернизма проходило без его участия. Случевский не примкнул ни к каким течениям и группам, он просто писал стихи и не ставил перед поэзией глобальных задач преобразования мироздания.

Будущие поэты — символисты — понимали символизм «как широкое духовное течение, далеко выходящее за пределы искусства». Они говорили о новой эре человечества, о новом пробуждении души, и во главе этого процесса будут именно они — теурги и маги слова.

Имидж Случевского никак не мог подходить реформатору поэзии и создателю новой эстетики. Гофмейстер двора Его Императорского Величества, камергер, главный редактор «Правительственного Вестника», кавалер многочисленных орденов, который собирал у себя петербургскую поэтическую богему, никак не подходил для роли отца русского модернизма. Для символистов он, по выражению Брюсова, был «не сложенный, а склеенный из противоречий». Хотя именно эта противоречивость Случевского в его поэтическом творчестве им больше всего импонировала.

Бальмонт писал в письме к Случевскому:

«Есть что-то невыразимо прекрасное в Вашей способности переходить от самых диаболических настроений к этим тихим колыбельным звукам, к этой чарующей прелести детского лепета и детских ясных глаз. За это одно можно Вас любить: за способность глубокой души совмещать в себе разные полюсы».

Но эта же противоречивость и зримая неровность, где наряду с изысканными или «пророчески яркими», как писал Брюсов, произведениями соседствуют несколько невыразительных, многословных и неудачных, сделала фигуру Случевского неприемлемой для роли одного из общепризнанных предшественников русских модернистов, какими были объявлены Тютчев и Фет.

С 1904 года, года смерти Случевского, о нем практически нигде не упоминается. Тому способствовали и важные общественно-политические факторы. Кровавые революционные события 1905 года значительно изменили настроения общества. Репрессии и жестокие подавления народных волнений перевернули жизнь литературного авангарда. Апокалиптические мотивы и поэтические описания казней обрели реальные образы, жажда преображения мира и общества оформилась в конкретные революционные призывы. Смерть Случевского за год до этих событий окончательно отстранила его и его поэзию от нового искусства.

Эпоха социальных потрясений кардинально изменила и морально-этические и эстетические взгляды русских поэтов.

Случевский безнадежно устаревает. Безусловно, здесь сыграли свою роль и монархизм Случевского, и его консервативные взгляды, и общественное положение.

Интересно, что его имя не просто забывают, от него отрекаются: так поступил Брюсов, перерабатывая многие ранние свои стихотворения уже после октябрьской революции 1917 года. Стихотворение «Демоны пыли» первоначально посвящено Случевскому, но впоследствии посвящение было снято.

В то же время было бы не вполне справедливо сказать, что о поэте сразу забыли. После его смерти «пятницы Случевского» продолжались под названием «вечера имени Случевского» вплоть до 1917 года. По предложению переводчика Фидлера вечера проводились по очереди на квартирах членов кружка. Участниками были с 1906 года Вячеслав Иванов и Александр Блок, с 1908-го — Николай Гумилев (хотя посещал кружок и ранее в 1906 году), а позднее Анна Ахматова и многие другие молодые поэты, которые не встречались со Случевским лично.

И хотя о нем вспоминали все реже, невозможно представить, что, посещая кружок имени Случевского, его члены не были знакомы с творчеством поэта. Так, в кабинете Блока стоял портрет Случевского, а в творчестве отразились многие мотивы и образы забытого предшественника.

Случевский умер 29 сентября 1904 года. На похороны пришли около ста человек, речей почти не было. А уже через десять лет Фидлер записал в дневнике, что могила Случевского совершенно заросла дикой травой и с трудом читается надпись на полусгнившем кресте. Имя Случевского постепенно исчезло со страниц журналов и из критических статей. Серебряный век русской поэзии продолжал обогащать литературу новыми блистательными именами. И творчество Случевского было постепенно практически забыто теми, кто вышел из его поэзии — мистической и иррациональной. В истории русской литературы Константин Случевский сыграл роль Мефистофеля с его постоянным скепсисом, сомнением, отрицанием. Прав Валерий Брюсов, писавший о нем: «Сомнение разъедает его поэзию, останавливает его порывы, заставляет его, рожденного юным Фаустом, смеяться вместе с Мефистофелем…»

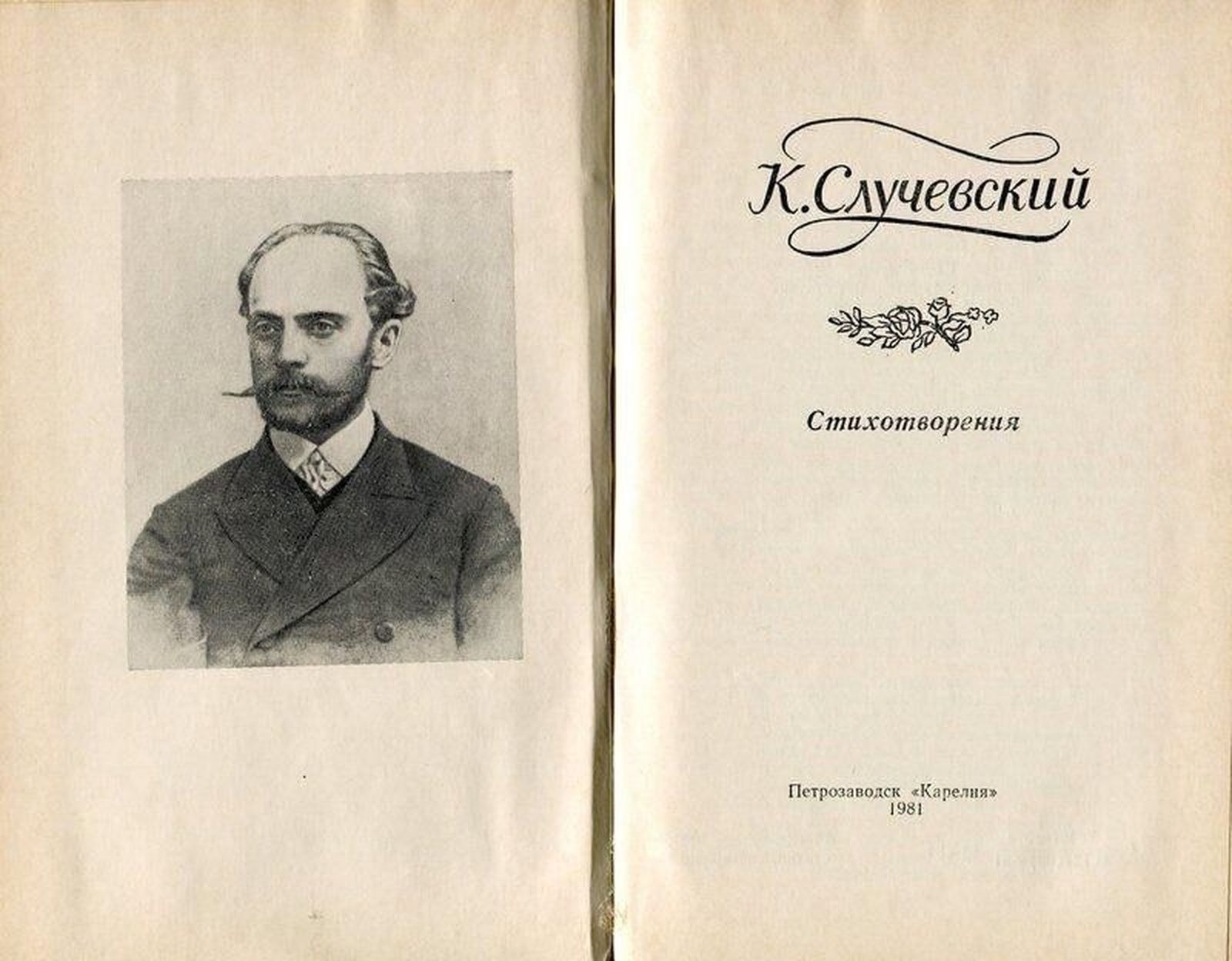

Мой Случевский

Еще совсем недавно, в конце XX века, исследователи творчества Случевского как бы извинялись перед читателем за то, что обращаются к наследию «полузабытого» автора. Нельзя сказать, что сейчас многое поменялось. Случевский до сих пор считается «несвоевременным» поэтом, который отразил слом поэтических эпох, от классики — к модернизму, от Пушкина и Лермонтова — к Анненскому и Блоку. Но мне повезло: мой замечательный учитель Лев Соболев в 1987 году (150 лет со дня рождения Случевского) написал о нем статью в «Памятные книжные даты». К тому времени о Случевском, кажется, не было ни одной полной книжки: ни дореволюционной, ни послереволюционной. Несколько некрологов, несколько статей, много пародий… и шеститомник, выпущенный в 1898-м, еще при жизни поэта. Затем — синий том «Библиотеки поэта», составленный А. В. Федоровым, который вынужден был в 1962 году жертвовать важными стихотворениями и «научно» обосновывать идеологические усечения, чтобы просто поэта легализовать.

Зеленый том «Библиотеки поэта» выпустила в 2004 году Елена Тахо-Годи — главная специалистка по творчеству поэта в России. Сейчас уже вышло несколько книжек о Случевском, в том числе очень интересные и богатые по материалу «Константин Случевский. Портрет на пушкинском фоне» той же Тахо-Годи и «Константин Случевский. Несвоевременный поэт» Татьяны Смородинской.

Это, если угодно, противоположные книги: Смородинская почти полемизирует с Тахо-Годи, которая, по ее мнению, видит в Случевском продолжателя пушкинской линии русской поэзии, ограничиваясь в анализе только уровнем тем, мотивов, цитат и аллюзий. Смородинская же утверждает, что «стилистически Случевский-поэт противостоял пушкинской традиции, развивая второстепенную „запасную“ линию русской поэзии», восходящую к Державину, а от него — к поэтам-любомудрам (С. Шевыреву прежде всего), Тютчеву и далее, в XX в., — Анненскому, Маяковскому, футуристам, Цветаевой.

Книга Смородинской вплотную подводит к необходимости написания капитального обобщающего труда, в котором бы вся история русской поэзии, «от Кантемира до наших дней», была понята как борьба и взаимопроникновение двух мировоззренческих и стилевых тенденций — условно говоря, «державинской» и «пушкинской», как чередование эпох «музыкальной гармоничности» (с опорой на звучание) и «экспрессивного косноязычия» (с опорой на значение, на мысль).

Иногда я думаю, что единственный во всем мире исследую Случевского — поэта, которого за редким исключением не преподают в школе и о котором не рассказывают в университете. Поэтому на мне лежит большая ответственность в том, чтобы пригласить читателя к чтению этого новатора и показать, насколько он может быть интересен и оригинален. И если читатель после моей статьи возьмется читать Случевского, то я достиг своей цели.

Другие статьи о писателях:

68 осколков Владимира Сорокина: эксперименты с Неосредневековьем, карнавально-лубочная эстетика и каннибализм

Детский взгляд, стальной ум, беззащитность и железная воля. Какой была Марина Цветаева в воспоминаниях современников?

Правила жизни Маяковского: 50 высказываний о секретах искусства, мещанской пошлости и безумии любви