Как часто, прогуливаясь по различным, порой очень родным и привычным местам мы задумываемся о том, что совсем недавно, на этом месте существовала совершенно другая, в каком-то смысле сказочная цивилизация? Другая, не в смысле иного антропологического облика, другая — значит цивилизация с другим укладом жизни, другими интересами, стремлениями и уровнем культуры. Подавляющее большинство архитектурно-ландшафтных изменений за прошедший век исказили Москву до неузнаваемости — в хорошем или плохом смысле, каждый решает для себя сам. Архитектурным памятникам, которые еще до революции (да и с десяток лет после нее) находились далеко за пределами города — повезло чуть больше. Современная Тимирязевская академия в наши дни — прямое тому подтверждение.

Село, на месте которого ныне стоит Академия — встречается в летописных источниках еще с XVII века. Эта земля принадлежала деду Петра Великого — Кириллу Полуэктовичу Нарышкину. Петровской эту землю стали называть после того, как отстроили недалеко от родового имения Нарышкиных церковь Петра и Павла. Разумовским же она стала после того, как хозяином надела стал Кирилл Григорьевич Разумовский, женившийся на племяннице Петра Екатерине Ивановне Нарышкиной. Именно под управлением графа Разумовского простое замоскворецкое село превратилось в усадьбу по всем европейским канонам — с системой прудов, гротов, величественными статуями, виноградниками и садами. Так же есть основания полагать, что сам Наполеон в 1812 году посещал это имение.

В 1865 году имение было выкуплено государством. По указу императора была открыта Петровская Землевладельческая и лесная академия, которая стала первым в Москве высшим учебным заведением аграрного направления. После революции была переименована в Российский государственный аграрный университет имени К. А. Тимирязева.

Липовая аллея во Французском парке. Часто здесь гуляли семейная чета Книппер-Чеховых, драматург Островский, а так же работали именитые художники вроде Боголюбова, Шишкина, Левитана и Нестерова. Так же в парке проводили постановки пьес и давали концерты симфонические оркестры.

Сейчас именитые художники и композиторы с писателями тут не бродят. Французский парк облюбовали некоторые недобросовестные местные (и не очень) жители — следы от бурных попоек и пикников для нынешней липовой аллеи дело не сказать что бы обыденное — но и не редкое. Хотя, справедливости ради — на территории усадьбы имеются дворники, поэтому судьбу десятка других окраинных парков и лесов с их обилием пластиковой и стеклянной тары, полиуретановых изделий, а так же пустых сигаретных пачек Тимирязевский парк разделит еще не скоро.

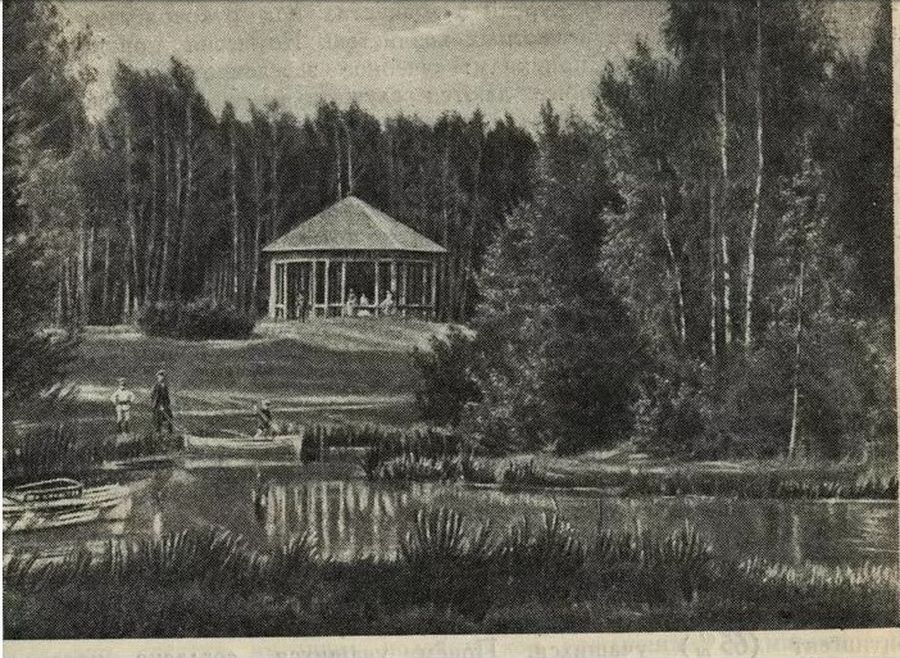

Пристань лодочной станции. Сейчас ее перенесли на противоположный берег, туда, где раньше находилась плотина.

«Плотинная сторожка Петровской академии» — здание по проекту архитектора Николая Бенуа.

Плотину снесли в 30-хх годах. В память о ней остался лишь сливной коллектор.

Работа фотографа Карла Мебиуса от 1901 года, «Прогулка в Аглицком парке». На встречу фотографу шагает профессор Кулагин.

«Ивановская Заводь» — именно на берегу этого водоема обнаружили тело студента Иванова — того самого, погибшего от рук революционера Нечаева.

Место убийства — грот на берегу садового прудика (сейчас пруд представляет из себя болото), до наших дней не сохранился — его разрушили по приказу начальства Петровской академии еще в 1890-х гг.

Река жабинка. Как говорят старожилы — раньше тут водились лебеди.

Свечная беседка. Служила местом для продажи молока и ягод для посетителей парка.

Водоем, как и беседка — до наших дней не сохранились. Небольшая возвышенность на которой стояла лавка превратилась в полноценную горку — зимой с нее спускаются на санках, летом — по ней катаются даунхиллеры.

Площадь у здания МСХА имени К.А Тимирязева.

Трамвайное кольцо напротив главного здания Тимирязевской академии.

Примерно с такого же ракурса, как видно — трамвайных путей и аккуратного заборчика в этом месте уже нет, но осталось куда более важное связующее поколения звено — тополь «Разумовский». Саженец был назван честь одноименной династии. По академической традиции студенту надо потереть его кору перед сдачей экзаменов или защитой диплома. Тополь здравствует и поныне.

Главное здание академии.

Дом Шредера и Вильямса.

Был построен в 1874 году, на первом этаже жил профессор Василий Робертович Вильямс — сын княгини Елены Федоровны Голицыной и американского инженера-железнодрожника Роберта Оскара Вильямса. Василий Робертович, по семейной легенде — приходился Джеку Лондону братом. Судьба возможного племянника американского писателя в СССР, в отличии от многих других «хозяев жизни» царской России сложилась хорошо — Василий Робертович ушел из жизни в преклонном возрасте, а двухэтажный особняк до сих пор является частной собственностью его благодарных потомков. На втором этаже проживал придворный садовник Александра II — Рихард Иванович Шредер. Умер Рихард Иванович в 1903 году, похоронен в саду этого же дома.

Кто изображен на снимке ниже, как сложилась жизнь этих людей — установить не удалось. Но, очевидно одно — вряд ли дальнейшая жизнь этих выпускников была безропотной — впереди их ждали две революции и гражданская война — события, активными деятелями которых непременно становилось пассионарное студенчество.

«На добрую память друзьям-петровцам. Прощание с Альма-Матер» 1916 г.

«Ну вот были древние греки — а нынешние не от них произошли, и древние египтяне — нынешние не от них, и мы нынешние русские — не от этих. И вот сто лет прошло — невелик вроде срок — а случился разрыв цивилизации, и они для нас — Древняя Россия. Мы не от нее — а от Советской». © Леонид Парфенов.