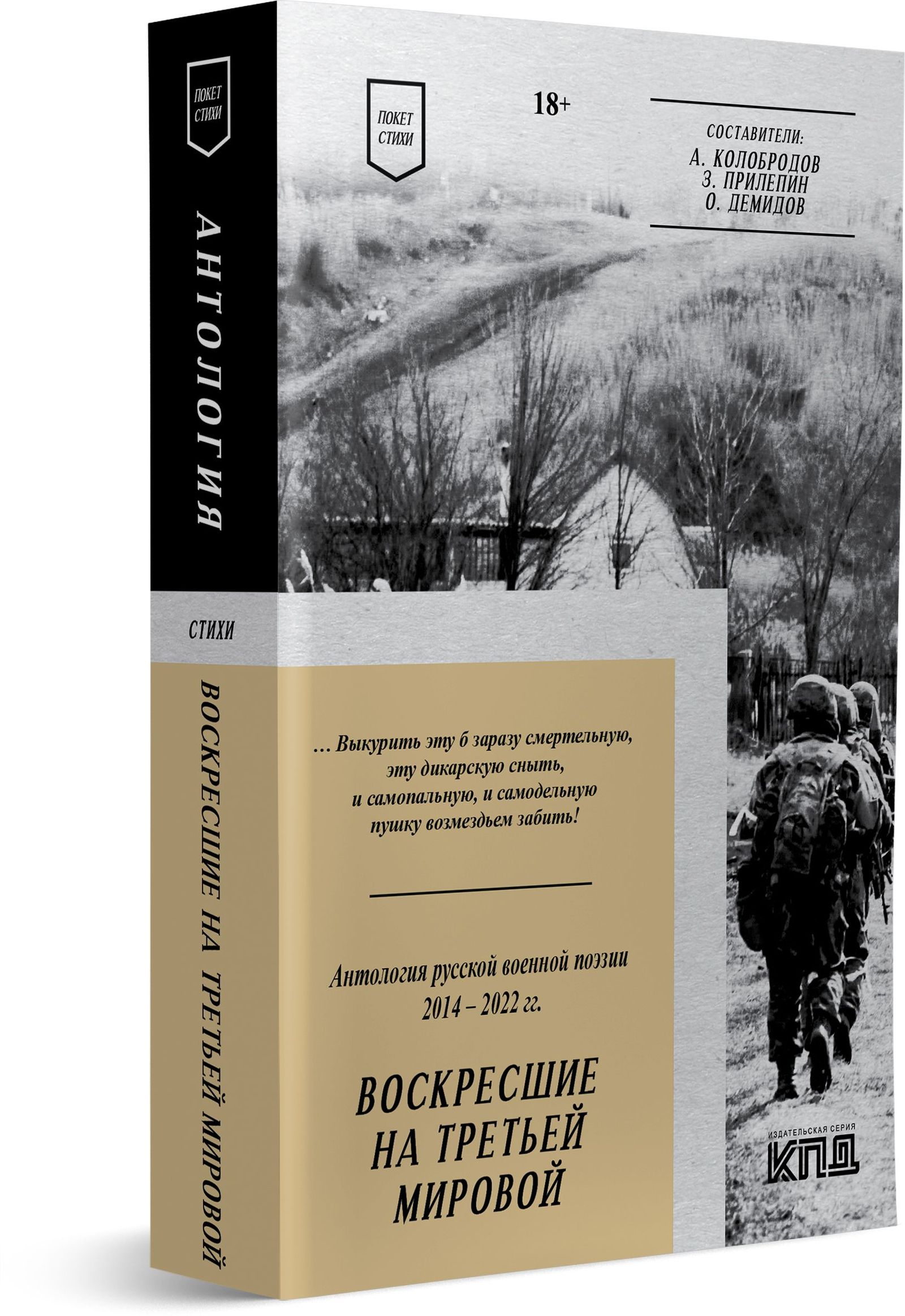

«Воскресшие на Третьей мировой» — первая антология русской военной поэзии 2014–2022 годов. Захар Прилепин, Олег Демидов и Алексей Колобродов на 400 страницах собрали, по их мнению, «лучших поэтов современной России», чьи стихи показывают «конфликт на Украине и Специальную военную операцию с самых разных сторон и с применением разнообразной оптики, поэтики и стилистики». Разгоревшиеся вокруг неоднозначного сборника дискуссии выразили ключевые эстетические, философские и экзистенциальные противоречия, разделяющие сейчас российское общество.

Литературный критик Константин Моргенштерн изучил как саму антологию, так и все вышедшие на данный момент рецензии, чтобы рассказать читателям Дискурса: каковы главные стилистические и тематические особенности актуальной военной лирики? что общего у провоенной и антивоенной современной российской поэзии? что говорят литературоведы разных взглядов о «Воскресших на Третьей мировой»? и почему 30 процентов стихов из антологии можно считать хорошими?

Три десятилетия отечественной истории закончились 24 февраля 2022 года. Эта же дата навсегда отделила постсоветскую литературу от того, что сейчас в этой сфере происходит на территории Российской Федерации. Окончательно было закреплено разделение литературного процесса на две части — патриотов-традиционалистов и прогрессистов-западников, начавшееся после протестов 2011–2012 годов и аннексии Крыма в 2014-м. И понятно, какая часть после перехода военных действий в активную фазу получила государственную поддержку, а какую стали активно преследовать.

Интересно, однако, что представители патриотического литературного лагеря к такому повороту событий оказались не очень готовы, так что идеологическую основу своей деятельности им пришлось придумывать уже после фактически произошедшего государственного переворота. Процесс этот не окончен и до сих пор, о чем свидетельствует недавнее образование «Союза 24 февраля». Строить планы захвата «телефона, телеграфа и вокзалов» (толстых журналов, издательств, системы книжного распространения и площадок популярных книжных фестивалей) зет-патриоты только собираются, так что волею случая именно антология «Воскресшие на Третьей мировой» (вышла в начале 2023 года) стала выражением самой сути нового литературно-политического движения и сделалась даже чем-то вроде манифеста для наиболее активной части патриотического лагеря. Вероятно, именно поэтому, хотя антологий было выпущено довольно много, данное издание привлекло внимание критиков как оппозиционной, так и почвенной направленности.

Критики-патриоты — о зет-поэтах

В газете «Литературная Россия» вышла целая серия статей, посвященная этой книге и принципам ее составления.

Началось все еще до выхода антологии с колонки поэта и публициста Владимира Берязева «Корни плебейства», опубликованной 16 сентября 2022 года. Автор с большим полемическим задором разбирает состав «новой поэтической волны» и принципы, которые ею декларируются, связывая это направление с именем Захара Прилепина.

Особое внимание он уделяет стихам Анны Долгаревой, критикуя их за небрежную образность, недостаточно точную рифмовку и использование обсценной лексики. Долгаревой как «знамени этого лирического возрождения» Берязев противопоставляет стихи некоего Дмитрия Мельникова, который, по его мнению, относится к поэтам, обладающим слухом и продолжающим «звук и смысл, нисходящий свыше, транслировать».

Неудивительно поэтому, что именно Владимир Берязев написал одну из первых рецензий на антологию «Воскресшие на Третьей мировой». Статья «Между музой и бледной немочью» появилась в «Литературной России» 14 апреля 2023 года.

В первую очередь раздражение критика вызвало определение «лучшие поэты современной России» по отношению к включенным в антологию авторам, из которых 15 человек — «выкормыши-воспитанники» литературной мастерской Захара Прилепина. Он обвиняет составителей сборника в том, что за счет «подлинных служителей и служительниц русской Музы» они продвигают на российский поэтический олимп своих сторонников.

Всех авторов сборника рецензент делит на три сорта. Первый — мастера слова, чьи стихи обладают, по его мнению, «несомненными художественными достоинствами»: это Владимир Алейников, Владислав Артёмов, Мария Ватутина, Андрей Добрынин, Игорь Караулов, Светлана Кекова, Надежда Кондакова, Юрий Кублановский, Марина Кудимова, Вадим Месяц, Олеся Николаева, Алексей Остудин, Виктор Пеленягрэ, Вадим Степанцов. Второй сорт — это авторы, отличающиеся «уровнем профессионального стихотворчества и нередкими творческими удачами»: Дмитрий Артис, Любовь Глотова, Максим Замшев, Наталья Курчатова, Арсений Ли, Влад Маленко, Дмитрий Мурзин, Игорь Никольский, Анна Ревякина, Роман Рубанов, Герман Титов, Дмитрий Трибушный. Остальные 35 человек — это, по мнению Владимира Берязева, «стихосочинители» «даже не клубной (в сельском клубе искусства довольно), а дворовой, пубертатной— самодеятельности», назвать которых «лучшими поэтами России» значит просто оскорбить русскую поэзию как таковую.

Как видим, критика антологии «Воскресшие на Третьей мировой» со стороны патриотов со стажем сопротивляется прежде всего пересмотру сложившейся в кругах поэтов-традиционалистов поэтической иерархии и приходу в литературу какой-то непонятной поэтической молодежи.

С этой же точкой зрения выступил и журнал «Вопросы литературы» в своей онлайн-рубрике «Легкая кавалерия». Впрочем, здесь есть некоторая предыстория. В журнале «Наш современник» (№ 8, 2023) появилась стихотворная рецензия поэта и критика Константина Шакаряна, в которой были следующие строки:

Сочувственные отклики в цене.

Посредственность с талантом наравне

Без устали плетёт свой стих убогий…

Вот участь всех подобных антологий.

Этот фрагмент, по сути дела, кратко резюмирует весь смысл обширной статьи Владимира Берязева. Поэтому ничуть не удивляет, что развернутый комментарий к стихотворной публикации появился именно в газете «Литературная Россия» 28 сентября 2023 года в ответ на бурную реакцию литературоведа Олега Демидова, одного из составителей антологии (см. его статью «Разговор о пошлости, или Открытое письмо Карине Сейдаметовой с лирическими отступлениями»). В заметке «К „Разговорам о пошлости“ и Z-поэзии» Константин Шакарян снова повторяет мнение о некорректном соединении в одной книге имен поэтов признанных и никому не известных:

И уже в начале 2024 года в онлайн-рубрике «Легкая кавалерия» журнала «Вопросы литературы» появилась статья Константина Шакаряна «О реализме в поэзии, поверхностности стихотворной речи и „литературном мессианизме“ нового типа» с критикой поэтики Анны Долгаревой и оспариванием места современного классика, на которое ее поместили другие авторы патриотической направленности.

Например, Анна Аликевич в той же «Легкой кавалерии» назвала Анну Долгареву «нашим самым крупным поэтом». В тот момент командовала этой рубрикой бравая критикесса Анна Жучкова. Однако следующая апологетическая статья «Христианская и советская поэзия Анны Долгаревой» вышла уже не в «Легкой кавалерии», а в журнале «Сибирские огни» (№ 2, 2024), а Жучкова с «Вопросами литературы» сотрудничать перестала. Оно и неудивительно. Ведь в этой статье сценарист и прозаик Мршавко Штапич назвал Анну Долгареву «автором цельной идеологической концепции», которая «указывает путь к соединению советского и имперского прошлого России», что вряд ли смог выдержать весьма приверженный традиции и свято хранящий принципы поэтической иерархии главный редактор журнала «Вопросы литературы» — доктор филологических наук Игорь Шайтанов.

Что зет-поэты пишут сами о себе

Хвалебных рецензий тоже, разумеется, хватает, но тон здесь задают в первую очередь сами составители.

Верный соратник Захара Прилепина, критик и литературный деятель Алексей Колобродов в статье, вышедшей в газете «Культура» 14 октября 2022 года и предваряющей появление антологии, не только отмечает «поэтический прорыв», происходящий прямо на глазах у изумленной публики, но и сразу же задает для зет-поэзии достаточно высокую планку:

Еще здесь, конечно, следует вспомнить фразу из аннотации к самой книге: «Антология — это настоящее Русское Слово, которое и защитит, и объяснит, и воодушевит на новые подвиги».

На фоне высоких оценок, которые составители антологии выставили сами себе, все остальные рецензии смотрятся несколько бледновато. К примеру, критик Елена Зиновьева пишет в небольшой заметке, опубликованной в журнале «Нева» (№ 4, 2023): «Ярко, эмоционально, остро отзываются отечественные поэты на военную драму наших дней и встраиваются, как когда-то их предки, в ряды защитников своего Отечества, и складывается современная российская гражданская и лирическая поэзия в новейший национальный эпос».

Но после пламенных ламентаций Олега Демидова и вдохновенного полета мысли Алексея Колобродова все это напоминает колонку из советской газеты, кое-как написанную по заданию редакции.

Гораздо любопытнее статья Ильи Кузнецова — доктора филологических наук, профессора Новосибирского государственного театрального института и создателя невнятного сайта «Теоретическая история русской литературы», в основном пропагандирующего его собственные труды. Илья Кузнецов опубликовал все в тех же «Сибирских огнях» (№ 7, 2023) статью «Поэзия „Русской весны“ как литературный факт», в которой вместе с антологией «Воскресшие на Третьей мировой» рассмотрел еще и сборник стихов Игоря Караулова «Моя сторона истории».

Подробно проанализировав обе книги, автор статьи приходит к следующему выводу:

Итак, по Илье Кузнецову, заветная зеленая палочка русской поэзии перешла прямо от Александра Блока и Анны Ахматовой к Игорю Караулову и Анне Долгаревой (в конце концов, она тоже «Аничка»). Впрочем, этот тезис вполне соотносится с претензиями на преемственность, высказанными в предисловии к антологии. То есть и здесь основная мысль статьи, по сути дела, является вторичной по отношению к самоописанию составителей.

Попытка критики с нейтральной позиции

На сайте журнала Prosodia, декларирующего приверженность нейтральной позиции и соблюдение принципа «поэзия вне политики», 8 июля 2023 года вышла статья «Две стадии Апокалипсиса», в которой поэт и критик Сергей Баталов сравнил антивоенную антологию «Поэзия последнего времени» с провоенной «Воскресшие на Третьей мировой» и нашел в них много общего.

Впрочем, претенциозное предисловие вызвало вопросы и у этого критика. На самом деле мнение Сергея Баталова чем-то близко позиции Владимира Берязева:

И в завершение статьи Сергей Баталов приходит к выводу, что в обоих антологиях политика победила поэзию: «Политика — это простое высказывание, поэзия — высказывание сложное, внутренне противоречивое. И ставя — из самых благородных целей! — поэзию на службу политической идеологии, вне зависимости от ее направленности, поэт вольно или невольно упрощает собственную поэзию. По-человечески это — в обоих случаях! — понятно, но поэтически, боюсь, стихи и с той, и с другой стороны останутся прежде всего не столько явлением литературы, сколько памятником времени и тех трагических событий, что вызвали их к жизни. Однако надо сказать, что явлением поэзии они тоже останутся. Только для будущих читателей это будет очень особая поэзия, так же, как очень особой поэзией для нас стала военная поэзия Гражданской или Второй мировой войны. И явлением именно поэзии эти стихи делает та трагическая нота, которую, несмотря на все сказанное выше, все-таки сумели донести до нас ее авторы».

Этот вывод понятен, учитывая позицию площадки, на которой опубликована рецензия. В наши сложные времена проект Prosodia пытается усидеть в своего рода башне из слоновой кости, старательно не замечая того, что происходит вокруг. А так как редакция находится в Ростове-на-Дону, то происходит там всего очень много. Более того, на сайте статья опубликована 8 июля, то есть через две недели после стремительного начала и не менее стремительного окончания мятежа Пригожина. Так что воспарить в эмпиреи, не обращая внимания на окружающую обстановку, было достаточно сложно, но редакция журнала, как видим, с этим все-таки справилась.

Отзывы со стороны оппозиции

Ну и, наконец, перехожу к целому комплексу статей, появившихся в оппозиционных изданиях, заблокированных на территории Российской Федерации.

Самым первым зет-поэзию как отдельный феномен начал анализировать филолог и историк литературы Михаил Эдельштейн. 18 ноября 2022 года на сайте «Медузы» в цикле «Что случилось» вышел подкаст «Какие стихи пишут российские ура-патриоты и почему им особенно нравится говорить про смерть?».

Затем 25 ноября 2022 года на ресурсе «Север.Реалии», проекте «Радио Свобода», было опубликовано интервью, взятое Андреем Филимоновым у Михаила Эдельштейна как раз по этому поводу. Материал вышел с говорящим названием «„Дурнозарифмованный телевизор“. Оправдание войны в новейшей русской литературе».

Наиболее характерной чертой этой поэзии Михаил Эдельштейн считает постоянные отсылки к истории. Более того, большинство зет-поэтов до сих пор живут мыслями о прошлой войне, совпадая в этом со значительной частью российского населения:

Кроме того, война, по мнению исследователя, для многих авторов является своего рода источником «романтического вдохновения, возможность подключиться к этой традиции, к такому авантюрному „мужскому“ поведению в жизни и творчестве».

Важную роль играет также культ войны и ведущей к бессмертию героической гибели, которая противопоставляется мирной «мещанской» жизни.

На этом контрасте выстроена, по мнению Михаила Эдельштейна, вся поэтика Анны Долгаревой: «Она явно нашла для себя в прифронтовой зоне, на границе между жизнью и смертью источник острых ощущений, повышающих интенсивность переживания жизни и придающих этой жизни смысл. Ее стихи — это стихи человека, подсевшего на войну, на постоянное соседство со смертью как на наркотик. Для нее это предмет гордости, знак причастности к некоей высшей мудрости». Зет-поэт Игорь Караулов не только находит поэтичность в войне как таковой, но и черпает вдохновение в имперском пафосе, «для него важно ощущение причастности к мощному государственному образованию, диктующему миру нормы и правила».

Постоянные жалобы Захара Прилепина и других представителей зет-движения на недостаточное признание и продолжающееся противодействие со стороны «внутреннего врага» Михаил Эдельштейн также оценивает с романтической точки зрения: «Романтик не может принадлежать к большинству, он должен чувствовать себя защитником осажденной крепости, это константа его мировоззрения».

Еще одна важная черта зет-поэзии, считает исследователь, это сочетание кровожадности и сентиментальности: «Варлам Шаламов в свое время писал о том, что садизм и слезливость — две стороны блатной этики. Думаю, z-поэзия генетически связана с этой ментальностью куда больше, чем с Сельвинским, Слуцким или даже с „Катюшей“».

И все это напрямую связано с общими геополитическими устремлениями: «Это наша земля, мы должны ее освободить, вернуть в украинские города памятники Ленину и Пушкину, а главное — вернуть России утраченное величие, научить Украину и весь мир нас любить».

При этом, как полагает Михаил Эдельштейн, зет-поэты вполне искренне считают себя «воинами добра и рыцарями света», именно за счет этого они проговариваются в своих произведениях, когда пишут о жертвах и разрушениях, не называя их настоящую причину. Именно эта искренность и делает их «что-то там рифмующей и сочиняющей в столбик обслугой военных преступников».

Интересно, что в оценке художественного качества представленной в «Воскресших на Третьей мировой» стихотворной продукции Михаил Эдельштейн во многом совпадает с Владимиром Берязевым: «Процентов 70 текстов в этих антологиях — это абсолютная графомания уровня поселковой самодеятельности. И там какое-то мировоззрение вообще вычленить трудно. Это просто дурно зарифмованный телевизор».

Примерно такая же точка зрения высказана и в сделанном этим же критиком большом разборе другой провоенной антологии «ПоэZия русского лета», вышедшем на ресурсе «Вот так» 2 июня 2023 года и на внутрироссийском новостном ресурсе «Лента.ру» 10 июня 2023 года с поправкой, разумеется, на цензуру.

Одним из первых откликов на собственно антологию стала статья Сорина Брута «И лифчик немного в крови как дар драгоценной любви», вышедшая в «Новой газете.Европа» 22 марта 2023 года. Здесь тоже наряду с «Воскресшими на Третьей мировой» рассматривается и антивоенная «Поэзия последнего времени», и другие произведения, отражающие изменившуюся эпоху.

В зет-антологии автор отмечает декларируемую преемственность с военной поэзией и попытку придать текущим боевым действиям статус «священной войны». Война богоугодна, что оправдывается цитатами из Библии, смерть незначительна, потому что открывает дверь в жизнь вечную.

Сорин Брут отмечает талант Александра Пелевина и искренность Анны Долгаревой, в остальном же делает вывод, что сконструировать миф о новой священной войне составителям антологии так и не удалось.

Филолог Татьяна Шахматова в подкасте «Голоса Америки», вышедшем 5 мая 2023 года, отмечает серьезность и масштаб претензий, высказанных в предисловии к антологии «Воскресшие на Третьей мировой». Характерные черты зет-поэзии — культ прошлого и эклектика в использовании разных исторических и мифологических образов. Образ будущего в этих стихах очень размыт или полностью отсутствует, за исключением одного стихотворения Марии Ватутиной, в котором она провидит в будущем собственную ключевую роль в русской литературе. Основная тематика — разделение на своих и чужих, поиск своих, описание собственной моральной правоты, присвоение и переосмысление направленной в свою сторону инвективной лексики. В этих стихах также очень много сконцентрированной символики смерти. По мнению Татьяны Шахматовой, это «литература агитационного свойства». Автор статьи отмечает также упрощение поэтики Игоря Караулова, который, по ее мнению, раньше «был одним из первых поэтов».

Стоит также упомянуть статью Евгения Бабушкина «Из чего сделана Z-поэзия», появившуюся на ресурсе «Холод.медиа» 8 июля 2023 года. Евгений Бабушкин проанализировал формальную сторону стихов зет-поэтов, их приемы и картину мира. Он отмечает, что «любой изъян в ритмическом рисунке, любую дырку в мировоззрении Z-поэты затыкают Богом», хотя на самом деле в любви к высшим силам в первую очередь выражается любовь к начальству. Для зет-поэтов характерно почти буквальное подражание поэтам времен Второй мировой, постоянное использование архаичной лексики и военного жаргона, а также — о чем уже говорил Михаил Эдельштейн — злоупотребление сентиментальными приемами.

Таким образом, критики и литературоведы оппозиционного направления отмечают в антологии низкий художественный уровень, утилитарную цель пропаганды войны и агитацию в поддержку государственной идеологии, увлечение войной как «настоящим мужским делом», прославление империи и романтическое противопоставление «военного подвига» мирной жизни. А также, конечно, претензию напрямую наследовать русской литературной классике и заменить собой все то многообразие течений и направлений, которое наблюдалось в российской литературной жизни до 24 февраля 2022 года.

А теперь откроем антологию и попробуем прочесть

Признаюсь честно, сначала я намеревался написать на антологию отдельную рецензию, но дело затянулось. Потом стал читать другие статьи, и оказалось, что они гораздо интереснее самого сборника. При отсутствии достоинств собственно литературных он стал как бы центром притяжения разнонаправленных высказываний, хорошо иллюстрирующих эстетические и политические позиции сторон.

Но пару слов об этом примечательном издании я все-таки напишу. Антология «Воскресшие на Третьей мировой», сообщается в предисловии, является «прямой наследницей» сборника «Я —израненная земля. Русская поэзия о весне крымской и войне донбасской», выпущенного в 2017 году и никем особо не замеченного. Хотя тот сборник, уверяют Демидов и Колобродов, явился одновременно и прорывом в современной поэзии, и прямым продолжением поэзии классической.

Словно торопясь занять все места на освободившемся поэтическом олимпе, составители стараются привязать зет-поэтов к уже сложившейся литературной иерархии: «В стихах Анны Долгаревой с их синтаксическими разломами угадывалась ранняя Цветаева; в державном разворачивании строф Светланы Кековой — величие поздней Ахматовой. Юрий Кублановский снова рефлексировал вокруг имперского пафоса и комплекса Иосифа Бродского в столь знакомых последнему ландшафтах; Высоцкий военных баллад и Гумилев, офольклоренный, ушедший в народ и песню, звучали у Игоря Грача и Семена Пегова; и так неожиданно заземленный, возвращенный из ГУЛАГа в штрафбат Мандельштам — у Игоря Караулова». Тем не менее претекстами антологии «Воскресшие на Третьей мировой» авторы предисловия называют «Василия Теркина» и «песенную поэзию времен Великой Отечественной».

Как видим, в результате получается чудовищная эклектика — от изысканной модернистской сложности к однозначности и намеренной простоте поэзии соцреализма.

Все это с точки зрения литературной теории никак не может сложиться в единый поэтический стиль. Такое смешение можно представить только у поэтов-постмодернистов, от которых Демидов и Колобродов в том же предисловии полностью открещиваются: «Укрепрайоны постмодерна поэты гвоздят при помощи одного из главных его инструментов — центонного стиха». И что самое удивительное, оба составителя предлагают считать этот не до конца продуманный теоретический казус «совершенно революционным явлением в современной российской словесности». Не знаю, как насчет прорыва в первой антологии, но самое, на мой взгляд, интересное в «Воскресших на Третьей мировой» — это предисловие с его амбициозностью и натянутыми историко-культурными параллелями.

Отдельное «спасибо» за реально страшный образ Мандельштама в штрафбате.

Хотя представление в качестве продолжателя Мандельштама зет-поэта Игоря Караулова, пожалуй, даже в чем-то и пострашнее будет. Духовные наследники доносчиков и вертухаев записывают в свои предшественники жертв маховика репрессий, запущенного их идейными соратниками. Такое не могло нам присниться даже в самом страшном сне.

Впрочем, отчасти извиняет авторов предисловия то, что они не совсем понимают, о чем пишут и какие термины используют. Да и сам текст, как хорошо видно по приведенному выше фрагменту, довольно косноязычен и явно отдает откровенной бессмыслицей.

Вот, к примеру, уже процитированная фраза о Кублановском, который «снова рефлексировал вокруг имперского пафоса и комплекса Иосифа Бродского в столь знакомых последнему ландшафтах». Лично мне сочетание глагола «рефлексировать» с предлогом «вокруг» в русском языке неизвестно. Вероятно, авторы хотели употребить глагол «вальсировать», но почему-то постеснялись. А зря, вышло бы гораздо лучше: «Юрий Кублановский вальсировал вокруг имперского пафоса и комплекса Иосифа Бродского в столь знакомых последнему ландшафтах». Но все это, разумеется, не имеет значения в российских реалиях, потому что целевая аудитория этой книги не умеет воспринимать связные тексты, а лишь выхватывает из них отдельные словосочетания.

Критик и литературный обозреватель Галина Юзефович и другие неравнодушные люди весной 2022 года, предрекая полный неуспех зет-литературе, писали о том, что никто не будет покупать эти книги и не станет ходить на мероприятия зет-поэтов. С тех пор в патриотической среде популярна шутка про «пустыню», которую якобы можно наблюдать на каждом зет-чтении. Это неправда: публика к ним ходит и книжки покупает. Другое дело, если сравнить затраты с получившимся результатом, то эта условная «популярность» вовсе не покажется чем-то из ряда вон выходящим.

Сложим вместе государственную поддержку, административный ресурс (на фотографиях с некоторых мероприятий видны школьники в кадетской форме, которые, естественно, просто прибежали по доброй воле послушать Марию Ватутину), раскрутку через телеграм-каналы с большим количеством подписчиков, рекламу от записных патриотов типа Симоньян — и результат в количестве 10 тысяч (или сколько их там?) проданных экземпляров вовсе не покажется удивительным.

Наоборот, сразу хочется сказать: что, всего столько продали? А где же тиражи в сотни тысяч? Почему каждый подписчик канала Захара Прилепина не купил себе эту выдающуюся и при этом не такую уж и дорогую книжку? Усилия в раскрутку вложены огромные, но аудитория в результате получилась гораздо меньше, чем собирала когда-то Вера Полозкова или продолжают собирать сетевые поэты безо всякого участия государства. Именно поэтому и был таким недолгим «роман» зет-поэзии с российским телевидением — при всей раскрутке массовой аудитории они оказались попросту не нужны.

Тут, конечно, может последовать возражение, что сетевые поэты представляют своего рода поп-поэзию, то есть совершенно не запоминающиеся стихи-однодневки, а зет-поэты предлагают читателям поэзию, что называется, самую подлинную, требующую для восприятия определенной подготовки и каких-то дополнительных усилий. И потому, как об этом и написали в предисловии Олег Демидов и Алексей Колобродов, авторы «Воскресших на Третьей мировой» все вместе вполне могут претендовать на прямое продолжение традиций русской классической литературы.

Однако я склонен согласиться с приблизительной оценкой Владимира Берязева и Михаила Эдельштейна — двух критиков с диаметрально противоположными политическими позициями — в 30% более или менее качественной поэзии среди собранных в антологию авторов. Впрочем, давайте возьмем книгу и попробуем посмотреть на них, так сказать, без гнева и пристрастия.

Сначала вынесем за скобки всех авторов со стихами уровня районного дома культуры, которые вообще не понимают, что такое поэтический текст и художественная образность.

Это Владимир Артемов, Максим Бессонов, Андрей Болдырев, Любовь Глотова, Петр Деревянко, Елена Заславская, Сергей Калашников, Татьяна Коптелова, Сергей Кубрин, Иван Купреянов, Наталья Курчатова, Дмитрий Ларионов, Марк Лешкевич, Арсений Ли, Влад Маленко, Дмитрий Марзан, Дмитрий Молдавский, Игорь Никольский, Алиса Орлова, Семен Пегов, Вадим Пеков, Александр Проханов, Роман Рубанов, Илья Рыльщиков, Олег Рябов, Тихон Синицын, Андрей Таюшев, Герман Титов, Виктория Цыпленкова, Элина Цыркуль, Антон Шагин, Алексей Шмелев, Яна Яжмина.

Вот для примера фрагмент стихотворения Дмитрия Молдавского:

Русской армии слава и сила

предводима рукой Михаила

и укрыта Его же крылом.

Он хранит нас на море, на суше,

Он спасает и жизни, и души.

Сатана же идет напролом.

Затем отложим в сторону стихи авторов уровня лито областного центра с умелой рифмовкой и банальной образностью. На мой взгляд, сюда можно отнести следующих зет-поэтов: Владимир Алейников, Дмитрий Артис, Владимир Безденежных, Мария Ватутина, Андрей Добрынин, Максим Жуков, Максим Замшев, Надежда Кондакова, Владимир Косогов, Марина Кудимова, Марина Кулакова, Игорь Малышев, Дмитрий Мурзин, Олеся Николаева, Алексей Остудин, Александр Пелевин (не понимаю, почему к этому автору, одновременно похожему на Хлестакова с его «бойкостью в мыслях необыкновенной» и полового в трактире, так нежно относятся Сорин Брут и Галина Юзефович), Виктор Пеленягрэ, Алла Поспелова, Егор Сергеев, Вадим Степанцов, Дмитрий Трибушный.

Мой список, как видим, не совсем совпадает с классификацией Владимира Берязева. Вероятно, некоторые из перечисленных раньше писали лучше, но опубликованные в антологии тексты с удовольствием взяла бы любая провинциальная советская газета времен Холодной войны. Примерно в этом времени и пространстве все они и существуют.

Приведу фрагмент стихотворения Марии Ватутиной:

То ли пажити косят за городом,

То ли взрыли снарядами луг;

Дышат кровью, травою и порохом

Рифмы верных друзей и подруг.

Не плеяда ли звезд над Россиею

С первым горном внезапно зажглась?

Ну, не будь же, Россия, разинею,

Ты почти что оглохла без нас.

И у нас остаются Олег Демидов, Игорь Караулов, Светлана Кекова, Юрий Кублановский, Света Литвак, Вадим Месяц, Андрей Полонский, подборки которых выбиваются из общей колеи более или менее умело зарифмованных банальностей на тему смерти от любви к родине.

В упоминавшемся выше «Разговоре о пошлости» Олег Демидов признается: «Я вырос на неподцензурной советской литературе, где наличие членского билета СП СССР было скорее преступлением перед собственным даром, нежели какой-то привилегией». И его стихи, подражающие эпигонам лианозовцев, действительно звучат каким-то диссонансом в хоре рифмованной постсоветской силлаботоники.

Поэтику Игоря Караулова раньше можно было назвать постмодернистской или эклектической. Но политически ангажированная поэзия с ее требованием прямоты и понятности высказывания удается ему гораздо хуже. Не вовлеченный в контекст читатель даже может подумать, что Игорь Караулов издевается над патриотической повесткой, нарочно доводя ее до полного абсурда. Но так как кроме стихов Караулов пишет еще и довольно кровожадные колонки, то здесь все-таки мы видим не умысел, а неумение или, быть может, даже и внутреннее неверие в темное дело российского фашизма. Ведь обмануть кого-то в художественном тексте очень сложно.

Ну и для сравнения парочка строф из стихотворения Игоря Караулова:

Минометных стрельб силлаботоника,

рукопашных гибельный верлибр.

Сохранит издательская хроника

самоходных гаубиц калибр.

Кровью добывается в атаке

незатертых слов боезапас.

Хокку там не пишутся, а танки

Иловайск штурмуют и Парнас.

Насчет Светланы Кековой и Юрия Кублановского мне сказать особенно нечего. Бог, как говорится, им судья. А вот Света Литвак всегда была известна обширным спектром своих поэтических возможностей в рамках художественной системы все того же постмодернизма. Сейчас она выбрала амплуа патриотически настроенной девочки-пэтэушницы, но это не значит, что рано или поздно оно не будет отброшено и Света Литвак не перейдет к чему-то другому.

Барочные стихи Вадима Месяца можно назвать как провоенными, так и антивоенными, можно опубликовать в сборнике стихов о любви или причислить к философской лирике, и везде они будут к месту, потому что невозможно однозначно сказать, о чем они написаны.

Довольно скучная и невнятная до войны лирика Андрея Полонского приобрела весомость и философскую глубину после того, как этот автор сумел отождествить себя с воюющей «родиной». Однако реализация имперских претензий требует исключительно серьезности и полного погружения в тему, что для склонного к игре, постоянной смене масок и барочной легкости Полонского все равно означает поверхностность и неизбежную пустоту за всей ура-патриотической риторикой.

Я специально не включил ни в один из списков поэтесс Анну Ревякину и Анну Долгареву. Дело в том, позволю себе не согласиться с уважаемым Михаилом Эдельштейном, что у стихов всех перечисленных выше авторов есть одна общая черта — абсолютная неискренность. На самом деле им никого не жалко и никакая «родина» их не волнует, тем более что они не совсем понимают, что это такое и в каких границах может быть обозначено. А любить то, что ты не можешь представить, довольно сложно. Именно поэтому стихи получаются такие как бы «механические», словно написанные искусственным интеллектом, не передающие ровно никакого смысла и никакой эмоции. На этом фоне исключением при всех их недостатках выглядят стихи Ревякиной и Долгаревой, которые действительно понимают, о чем пишут, и эмоционально вовлечены в происходящее.

Единственное, что волнует всех остальных и за что они с пеной у рта борются, — это их собственная литературная карьера и место «главного поэта современности».

В финале статьи, которая получилась довольно обширной, давайте снова вспомним предисловие к антологии «Воскресшие на Третьей мировой», в котором Олег Демидов и Алексей Колобродов написали следующее: «Стихотворения, которые вошли в антологию, — это своеобразное зеркало, которое показывает конфликт на Украине и Специальную военную операцию с самых разных сторон и с применением разнообразной оптики, поэтики и стилистики. В них есть место подвигу, пороху, крови, слезам, предательству… Неизменны только человеческие ценности: поэты призывают к добру, милосердию, своим творчеством они стараются удержать нас над бездной».

Но, как видим, в основном антология состоит из ученических упражнений на тему любви к родине и наказания злоумышляющих на нее врагов. И в этой оценке сошлись критики как оппозиционного, так и патриотического лагеря за исключением работ, написанных близкими к прилепинцам авторами, или же оценок самих составителей.

И в то же время в чем-то они правы — эта антология действительно очень точно отражает ситуацию и в культуре, и в политической жизни современной России.

Война за воскрешение зомби-СССР никому не нужна и не понятна. Вся официальная риторика о кознях коварного Запада не просто устарела, но давно уже распалась на части, и остатки ее покрылись пылью десятилетий. Если и есть здесь что-то подлинное, то это желание власти и передела собственности, слегка прикрытое давно не работающими идеями. Что мы, собственно говоря, видим и в антологии «Воскресшие на Третьей мировой», и в деятельности зомби-поэтов, пытающихся воссоздать зомби-союз писателей.

Больше о современной российской поэзии:

Литературные пораженцы: как писатели из хутора Прилепина захватили культурное поле, но продолжают сражаться с мельницами

Демоны войны и пропаганды. Что говорят о мобилизации и будущем страны литераторы, выступающие за победу российской армии

«Я желаю перлов своему дому». Удачное и неудачное в новой книге Дарьи Серенко