Светлой памяти Веры Алексеевны Скрипкиной.

... галиматья не всегда рождается от безумия и не всегда глаголет бессмыслицу.

В.А. Жуковский

Обманчивая доступность пушкинских текстов общеизвестна: доверившись своей языковой и культурной интуиции, читатель зачастую не замечает важных смысловых нюансов и получает в итоге «с живой картины список бледный» (IV:ХХХI), порою никоим образом не отражающий сущности авторской интенции. Отчасти в излишней торопливости, с которою «пробегаются» онегинские строфы, «виноват» сам Пушкин: так энергично-нетерпелив, упруг и легок его стих, так разнообразны картины и так неудержимо быстро меняются ракурсы, что, поневоле предавшись стремительности повествования, «промахиваешь» отдельные детали и смыслы. По верному замечанию М.О. Гершензона, «толпа легко скользит» по поэзии Пушкина, «радуясь ее гладкости и блеску, упиваясь без мысли музыкой стихов, четкостью и красочностью образов». Искренне поддерживая призыв читать Пушкина «пешком», не могу не заметить, что собственно «медлительное» чтение далеко не всегда способно привести к адекватному пониманию пушкинского текста, изначально рассчитанного на восприятие разными читательскими аудиториями, которые условно можно разделить на две количественно несопоставимые группы: одна — публика, «толпа», «народ непосвященный», другая — «избранные», «немногие», свои. Одной из задач филологии как раз и является обнаружение потаенных смыслов в, казалось бы, совершенно прозрачных с точки зрения массового сознания строчках. Замечу, что внешний и внутренний смыслы отнюдь не находятся в состоянии взаимного отрицания (хотя и такое нередко случается), но сложно взаимодействуют, в результате чего сочетание «обычных» слов приобретает ту полноту и глубину, которая в конечном счете выливается в то, что принято называть художественным образом. Руководствуясь этими соображениями, всмотримся в явленную во II строфе V главы «растрепанную действительность» (Гоголь).

Дворовый мальчик с замороженным пальчиком, преобразивший себя в коня, с жучкой в салазках, «забежав» на страницы школьных хрестоматий, вот уже почти полтора столетия, как пишет Е.А. Пономарева, радуется «не меньше взрослых <...> приходу зимы с ее проказами, шалостями и играми. Ярким январским днем он взял салазки и забавляется с собакой во дворе и, как все маленькие дети, на глазах у матери». «Яркий реализм» «зимней картинки усадебной жизни» отмечает и В.Ю. Козмин. В более ранней статье тот же исследователь пишет о необыкновенным реализме изображения. Абсолютно точное попадание: реализм II строфы V главы романа в стихах иначе как необыкновенным не назовешь, особенно если под обыкновенным реализмом понимать едва ли не фотографическую точность воспроизведения реалий внешнего мира.

Долгое «обитание» играющего мальчишки в школьных программах привело к вполне ожидаемому эффекту — назовем его так — ментальной аберрации. Пушкинский герой буквально врастает в сознание читателя, находящегося в том нежном возрасте, когда текст воспринимается как фразеологизм, становясь этаким ex ungue leonem поэта: «Зима!.. Крестьянин, торжествуя etc.» = «Пушкин».

В цитированном выше комментарии Е.А. Пономаревой имеется одна явная несообразность: мальчик забавляется, «как все маленькие дети, на глазах у матери». Боюсь, на крестьянский быт первой четверти XIX столетия исследовательница смотрит сквозь призму конца века ХХ: даже шестилетние ребятишки считались уже работниками — какой уж там присмотр! Тем более у матери-прислуги, безусловно, забот полон рот.

Пушкинскому мальчику вряд ли меньше шести — в более раннем возрасте усадить в салазки жучку, думаю, не удастся. Можно, конечно, предположить, что собачку ради ее (и хозяина) удовольствия постоянно катают по двору на салазках или в колясочке. Почему бы и нет? Ведь спустя пять месяцев после начала работы над V главой поэт раздраженно заметит: «Русский барин кричит: мальчик! забавляй Гекторку (датского кобеля). Мы хохочем и переводим эти барские слова любопытному путешественнику». Тут и мальчик, и собачка, и забава — только не детская, а барская, да и породистый датский кобель Гекторка — не пара плебею жучке. Не сходится! Хотя не так все просто и однозначно в пушкинском мире — как в художественном, так и реальном, биографическом: недаром же поэт, расставаясь с Онегиным (и «Онегиным»), уподобил Жизнь роману. Короче, забегая вперед, скажу: нам еще предстоит встретиться с датской собакой по кличке... Жучка!..

О существительном же мальчик следует добавить, что в XIX веке ему были свойственны не только возрастные (как противоположность мужу), но и социальные коннотации. Показателен с этой точки зрения «Счет за мальчика-поваренка Его высокородию милостливому государю Александру Сергеевичу» (20 сентября 1836 г.) от Евстигнея Александрова, повара псковского губернатора. Алексашке Анофриеву — «мальчику», о котором идет речь в «Счете», — на тот момент миновал... девятнадцатый год!

Стоит поразмышлять и о габаритах хвостатого пассажира. В.В. Набоков утверждает, что жучка — «любая собачонка темной масти, а в широком смысле — мелкая дворняжка». «Слово “жучка”, — усиливает эту констатацию автор новейшего комментария к пушкинскому роману В.П. Старк, — выделено курсивом и написано со строчной буквы не как имя собственное, а как обобщающее прозвание всякой мелкой дворняжки». К курсивному написанию зоонима мы еще обратимся в своем месте, а пока заглянем в толковые словари. О размерах носителей распространенной клички лексиконы умалчивают, указывая лишь на цвет: «кличка черной собаки» , «дворовая — обычно черная — непородистая собака». Исключение, пожалуй, составляет «Этимологический словарь русского языка» М. Фасмера, где жучка названа «маленькой собачкой», поскольку, вероятно, происходит от жужý, joujou (фр.), т. е. ‘игрушка’. От этой экстравагантной гипотезы камня на камне не оставил Н.М. Шанский. «По своему употреблению слово жужжу — элемент “смешения французского с нижегородским” — в народной речи неизвестное, в то время как существительное жучка, напротив, носит явно просторечный характер. <...> между словами жужу и жучка никаких родственных связей нет, родственником названию черной собаки жучка является жук» (курсив авт. — А.К.).

С.Г. Кашарнова и М.В. Строганов приводят два примера использования зоонима в предшествовавшей и современной Пушкину литературе: стихотворную притчу М.В. Ломоносова «Лишь только дневной шум замолк...» (1747) и басню И.А. Крылова «Крестьянин в беде» (1811). Укажу также на эклогу В.И. Майкова «Аркас» (1773) и тургеневский «Бежин луг» (1851). Выборка вполне репрезентативна: практически за 100 лет (последовательные интервалы 26, 38, 15 и 25 лет), авторы — крупнейшие русские писатели.

Ломоносовский жучко — пастуший пес, способный волка ухватить за горло. Овчаркой является и майковский жучко. Маленькими собачками их не назвать при всем желании.

Тургенев описывает Жучку и Серого так: «...две большие, белые, лохматые собаки со злобным лаем бросились на меня». Кстати, и эти псы бесстрашно кидаются навстречу померещившемуся волку. Исключительно важно: в течение 100 лет главный — цветовой — отличительный признак зоонима нивелируется, на первый план выступают функциональность и, видимо, размер животного. Габариты же волкодава представить легко, взглянув на представителя любой из многочисленных разновидностей породы овчарок.

«Крыловский» случай не менее очевиден: Фока предлагает до нитки обворованному соседу щенка от Жучки, подкрепив свою щедроту ценным советом: «... надо на дворе лихих держать собак».

Понятно, что лихая собака, сторож дома, должна обладать внушительной статью: шпицы «не более наперстка» — барские причуды. Словом, в крестьянском хозяйстве требуется не дармоед, предназначенный для услады глаз, а рабочий пес, держать которого и кормить из жалости не будут — накладно. Кстати, свора сторожевых собак, кинувшихся с лаем к Татьяне, забредшей на двор к Онегину, не на шутку перепугала героиню — и недаром: дворовые мальчишки разогнали их «не без драки» (VII:XVI)! Жесткая реалистичность, если угодно — натуралистичность описанной ситуации особенно резко проступает в сопоставлении с зеркальным по сути фрагментом из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»:

... невеста молодая,

До зари в лесу блуждая,

Между тем всё шла да шла

И на терем набрела.

Ей на встречу пес, залая,

Подбежал и смолк, играя...

Почему Соколко ведет себя прямо противоположным образом в сравнении с онегинскими псами — при том, что героини имеют отчетливое типологическое сходство? Ответ напрашивается сам собой: одно дело жизнь, совсем другое — сказка...

Вывод очевиден: если типичные жучки — псы крупные, тяжелые и не то чтобы не очень игривые, но вообще миролюбием не отличающиеся, почему же пушкинский жучка должен от них отличаться? Чтобы удерживать такого зверя в салазках, малыш должен быть не по-детски силен: замороженный пальчик свидетельствует о том, что он играет довольно долго, — или же собака должна «беспрекословно» подчиняться всем причудам маленького шалуна. Странная собака — под стать своему хозяину. Галиматья какая-то получается. Или сказка?

В.А. Кошелев, кажется, первым обративший внимание на «бытовую “неувязку” ... эпизода», на вопрос: «Будет ли “жучка” спокойно сидеть в “салазках”, когда “преображенный” <по Пушкину — преобразившийся: дьявольская разница! — А.К.> в коня мальчик ее “катает”?» — дает подчеркнуто отрицательный ответ: «Нет, конечно: она непременно выпрыгнет из саней и побежит рядом...» — и неожиданно заключает: «Значит, шалун предварительно для какой-то цели ее “закрепил”: скорее всего, просто привязал к этим самым салазкам». «Неувязка», как видим, преображается в «привязку», вряд ли соотносимую как с жизненными (бытовыми), так и поэтическими реалиями: написано-то «в салазки... посадив», а не привязав. Да и собаку, чтоб она не выпрыгнула из саней, надо жестко зафиксировать, если не пригвоздить. Не говорю уж о том, что посадить связанную собаку — задача невыполнимая: уложить — да, но посадить...

Есть и еще одно соображение. Пушкин, как известно, ненавидел «насильственную лозу», «кнут», «бичи», «железы», «цепи (плети?) рабства» и прочие инструменты принуждения. Поэт ведь не лгал, признаваясь, что «стал доступен утешенью»,

Когда хоть одному творенью

Я мог свободу даровать! («Птичка», 1823)

Чужая — в том числе и «звериная» — неволя всегда вызывала искреннее сострадание поэта и прочно ассоциировалась с его собственными узами (ср., например, «Узник», 1822), и «родной обычай» — в письме из Кишинева Н.И. Гнедичу 13 мая 1823 г. он назван «трогательным обычаем русского мужика» — Пушкин «свято наблюдал» не только «при светлом празднике весны» и не только по отношению к пернатым. В конце января 1825 г. поэт пишет А.А. Бестужеву по поводу своего «Олега»: «Товарищеская любовь старого князя к своему коню и заботливость о его судьбе есть черта трогательного простодушия...» О «хорошем отношении к лошадям» поэта доносил в июле 1826 г. А.К. Бошняк, секретный агент начальника херсонских военных поселений гр. Витта: «...<Пушкин> иногда ездит верхом и, достигнув цели путешествия, приказывает человеку своему отпустить лошадь одну, говоря, что всякое животное имеет право на свободу». Заметим: речь идет не о единичном поступке, а об обыкновении — привычке. Обращает на себя внимание и универсальный характер пушкинского автокомментария.

Позволю себе острожное предположение: «зимняя картинка» с мальчиком, преобразившим себя в коня, возможно, восходит не только (а может быть, и не столько) к факту бытовой реальности (скажем, наблюдению поэта за беготней кухаркина сына Алексашки Анофриева во дворе Михайловской усадьбы), но и к литературным истокам, к каким-то вехам духовного опыта поэта и призвана выразить те самые «ума холодные наблюдения и сердца горестные заметы», о которых недвусмысленно заявлено в посвящении, предваряющем роман. Во всяком случае давно известно, что и в «Онегине», как и во всем своем творчестве, Пушкин стремился не к правдоподобию, а к Правде — дьявольская разница!..

Вернемся к гипотетически связанной жучке. Как и всякое другое животное, она тоже имеет право на свободу — к издевательству над «твореньями» отношение Пушкина было однозначно негативным. Я уж не говорю о том, что подобное насилие диссонировало бы с праздничным фоном строфы. Ср. в неоконченном «Романе в письмах»: «... все делается светлее, веселее от первого снега». Совершенно очевидно, что это замечание отражает собственно пушкинское восприятие: свет и веселье с насилием и злодейством несовместны. Но одно дело Пушкин, другое — мальчишки. Этот народ в изображении поэта частенько бывает бессмысленно жесток: вспомним эпизод с Юродивым («Борис Годунов»), помирающих со смеху мальчишек, забавляющихся отчаянием кошки, оказавшейся на горящей кровле («Дубровский»), «злых детей», бросавших камни в безумного Евгения («Медный всадник»), безъязыкого башкирца, подобного «зверку, пойманному детьми» («Капитанская дочка»)... Отмечу также, что дети (у Пушкина, разумеется) проявляют свою жестокость коллективно — шалун же играет без товарищей. Кстати, в одиночку связать собаку скорее всего мальчику вряд ли по силам. «Предварительное привязывание» выглядит недостоверно и с точки зрения детской психологии: увидев первый снег, дети обычно вылетают на двор, бегают, валяются в снегу и пр. — словом, целиком отдаются игре с зимой, — серьезные и требующие специальных усилий занятия (даже с целью развлечения) тут едва ли уместны.

Рассуждения В.А. Кошелева содержат, однако, исключительно ценную обмолвку: мальчик «для какой-то цели... “закрепил”» жучку. О том, какова эта цель исследователь умолчал, да и откуда ей взяться? Ясная цель (в ее прагматическом аспекте) в данном случае выхолащивает в игре самую сущность — игру, ибо цель игры — игра, как «цель поэзии — поэзия — как говорит Дельвиг (если не украл этого)» . Действия шалуна принципиально и абсолютно бесцельны, необъяснимы, бессмысленны — иррациональны, как и «поведение» ветра, орла, сердца девы и — поэта, для которых «условий нет» . Странное сближение? Как сказать. Тем не менее без натяжек ситуацию следует оценить следующим образом: материалов для более-менее внятного истолкования «шалости» дворового мальчика текст II строфы не содержит. Во всяком случае — если за точку отсчета принять психологию реалистически изображенного персонажа. А если взглянуть на изображаемое под углом интенций художника?

Но не будем торопиться и зададимся еще одним немаловажным вопросом: почему именно жучка? Почему не сказать просто: собака или, дабы подчеркнуть скромные размеры животного, собачка? Или дворняжка ? В конце концов салазки легко превращаются в санки : и ритм соблюден, и картинка — при всей ее мало- (или абсолютной не-) вероятности — практически не меняется!

Пойдем дальше. Почему бы мальчику не покатать, скажем, шавку — представительницу ‘породы дворняжек и комнатных собак, небольших и косматых; шпица’ ? Вот уж, казалось бы, самый подходящий кандидат на пассажирское место в салазках, к тому же Шавка «засвечена» в знаменитой басне Крылова «Слон и Моська» (1808). По крыловским же басням известны Полкан и Барбос («Собачья дружба», 1815). Занять место жучки мог и Соколко или Кудлашка. Все это выглядит весьма странно, если, конечно, не допустить, что жучка — это не совсем или даже так: совсем не... собака и Пушкина в первую и главную очередь интересует жучка как сочетание звуков, образующее смысл... Не эту ли «особость» подчеркнул поэт, выделив слово курсивом?

Ю.М. Лотман решил, что «жучка <...> не имя собственное (строчная буква!), а цитата из детской речи — обозначение беспородной крестьянской собаки. При нехудожественном пересказе выделение было бы передано выражением: “как они называют”». Не будем придираться к сомнительной хотя бы с кинологической точки зрения дефиниции «крестьянская собака» — посмотрим, что пишут новейшие комментаторы: «Не исключено, что в данном случае имеется в виду не только детская речь, а вообще речь народная, крестьянская». Это расширение сферы словоупотребления, впрочем, довольно осторожное, хоть и не проясняет ситуации окончательно, задает тем не менее правильный вектор дальнейших изысканий. Под народной комментаторы, как следует из уточнения крестьянская, понимают простонародную (просторечную?) лексику. А надо бы — национальную, т. е. общеупотребительную. Все сомнения снимает тот самый Академический словарь, в который не ленился заглядывать автор «Онегина». Интересующая нас лексема в нем толкуется так: «Уподобительно так называется черная собака». Толкование сопровождено примером из упоминавшейся уже притчи Ломоносова .

Обратим внимание на два момента. Во-первых, имя собственное здесь переведено в разряд нарицательных, и, во-вторых, вместо довольно архаического окончания мужского рода -о- использовано более распространенное и в силу этого современное -а-. Таким образом, существительное, потеряв приметы, так сказать, выделительности, особости, оказывается в классе нейтральных, средних. Не стоит при этом забывать, что академики — составители Словаря — прошли школу классицизма и к стилистическим тонкостям были весьма чувствительны.

Статья Академического словаря, «по азбучному порядку расположенного», представляет собой исправленную версию статьи первого издания: «Уподобительно так называется черная собака» . Что важно: толкование существительного жучка ни в первом, ни во втором издании Словаря не сопровождено пометами, следовательно, в первой четверти XIX столетия оно было внятно всем носителям языка — «от ямщика до первого поэта» — и не имело, так сказать, стилистического привкуса. Вывод очевиден: пушкинский курсив не отсылает ни к «детскому диалекту», ни к «народной, крестьянской речи». Это, однако, не означает, что нельзя говорить о: 1) особом языке мальчика, 2) языке самого поэта и 3) тех случаях (весьма нередких), когда общеупотребительные слова или выражения в определенных общественных группах приобретают весьма специфические значения, становясь частью «корпоративного диалекта». Однако всему свое время — вернемся к нашему мальчику, играющему... в одиночестве.

Катания на салазках, кажется, и по сию пору — забава, так сказать, общественная. Исключения здесь, конечно, имеются, как и из любого правила. Вот, например, Андрей Болотов подчеркивал степенный характер своих уединенных (noblesse oblige!) увеселений: «для меня милее было кататься на своей горе и порядочно на своих весьма ловких салазках, без шума, крика и без всяких нелепостей и вздора», — одновременно брюзжа в адрес двоюродного братца, предпочитавшего кататься в деревне «с маленького бугорка <...> с крестьянами и крестьянскими бабами и ребятишками», где царили «сущая беспорядица, всякая нелепица и вздор». Надо думать, что и в «глуши степного селенья» катания тоже были многолюдными. Болотов, правда, пишет, что обычно народ развлекался ночью, а пушкинский мальчик резвится белым днем. Хорошо, но этот факт, однако, не объясняет отсутствия товарищей по играм. Куда же они подевались? Или они не рады «проказам матушки зимы»?

В чем дело? То, что описанный шалун — не единственный ребенок в имении Лариных, читателю известно из предыдущей главы:

Мальчишек радостный народ

Коньками звучно режет лед... (IV:XLII)

Да и на свет наш герой явился всего через два дня после того, как было рассказано о радостном народе: дата «2 генв. 1826» стоит под XLII строфой IV главы, а над I строфой главы V рукой поэта выведено «4 генв.». О катающейся на коньках ребятне, таким образом, Пушкин забыть никак не мог. Напомню, что «ребят дворовая семья» встретит героиню и во дворе онегинской усадьбы (VII:XVI).

Странно одинокий ребенок, странно одинокая жучка (ведь не один же в имении дворовый пес!)...

А вот еще странность: жучка — уникальное слово в пушкинском лексиконе, но практически столь же уникален и глагол преобразить. Справедливости ради замечу, что в «Словаре языка Пушкина» он отмечен дважды: как деепричастие и как инфинитив. Второй по счету случай данного словоупотребления зафиксирован в статье «Письмо к издателю», написанной в апреле 1836 года и опубликованной в №3 «Современника», т. е. 10 с половиной лет спустя после начала работы над V главой «Онегина». Таким образом, в январе 1826-го поэт использовал его впервые...

К интерпретации этих весьма красноречивых фактов мы обратимся несколько ниже, а пока отметим еще одну странность, связанную с феноменом «врастания» пушкинского текста в сознание читателя. Я имею в виду игру, затеянную нашим героем. Русские зимние и святочные развлечения, забавы, утехи, увеселения давно и исключительно подробно описаны поколениями фольклористов и этнологов, однако случай, представленный во II строфе главы V пушкинского романа — «катание собаки в салазках», — единственный в своем роде. Магия же пушкинского слова (и, возможно, почти двухвекового присутствия его в национальном культурном дискурсе) такова, что мы «проглатываем» мальчика с жучкой как само собой разумеющееся, будто что ни зима, так все улицы и дворы кишмя кишат детьми, катающими в санках четвероногих братьев меньших!

Надо признать, дразнящий подвох, таящийся в пушкинских картинках, не остался без внимания исследователей. Однако попытки интерпретировать текст, исходя из установок «критического реализма» или, мягче, «натуральности», трудно назвать убедительными. Вот что, например, пишет В.Ю. Козмин: «... предметом изображения становится “низкая природа”пришедшая в движение: <...> дворовый мальчик, имитирующий поведение взрослых и <...> пытающийся встроиться в новый ритм. <...> Он <мальчик> пародийно “переряживает” ямщика в жучку, а сам <...> оборачивается в коня. Видимо, с этим связан гнев матери, грозящей “шалуну” не только потому, что он “уж заморозил пальчик”, но и потому, что в веселой игре сына мать подметила черты пародии и насмешки над поступками взрослых...» Какое именно «поведение взрослых» имитирует мальчик и что за «черты пародии и насмешки над поступками взрослых» вызвали гнев матери, исследователь не поясняет. Очевидно, потому, что шалун, как недвусмысленно пишет Пушкин, просто бегает, запрягшись в салазки, имитируя поведение коня! Впрочем, нельзя не отдать должного интуиции исследователя: затеянная мальчиком игра действительно соотносится с какими-то взрослыми забавами, хотя она, пожалуй, и не «тянет» на пародию.

Обходя стороною соль насмешки, В.Ю. Козмин видит ее истоки в «периодах (календарных. — А.К.), в которые православная семантика плохо уживалась с языческой». К таковым, в частности, относятся святки, масленица и семик, «осуждавшиеся церковью по причине их яркой ритуальной окрашенности». «Здесь <...> кроется смысл пародии мальчика, — пишет исследователь, — как следствие наблюдений поэта над особенностями русского календаря. Крестьянин (христианин) живет по законам православного календаря; мальчик, который по малолетству, может быть, еще не побывал на исповеди, воспитанный на народных сказках и живущий в стихии детских игр, живет по календарю языческому, ритуально обставленному более ярко и динамично, нежели церковный обряд». О том, какой календарь — православный или языческий — «обставлен» ярче и динамичнее, судить не берусь — это дело вкуса. Вообще-то, строго говоря, христианская «семантика» с языческой «ужиться» ни хорошо, ни плохо не могут ни при каких обстоятельствах. Другое дело, что языческая обрядность и христианское учение легко ужились в сознании русского человека, и первая треть XIX века исключением в этом отношении не является.

Тут, однако, важно вот что: «чуткая цензура», не пропустив в печать стихи о зевоте в церкви как «подрыв» религиозных, нравственных и, само собой, государственных устоев, на мальчика с жучкой посмотрела сквозь пальцы, не заботясь о том, по какому календарю шалун живет и играет... Впрочем, теологические тонкости лучше оставить богословам. Важно другое: в подаче В.Ю. Козмина «шалун» предстает одним из тех, о ком метко сказано в русской пословице: в лесу родился, пням молился. Но от Маугли дворового мальчика отделяет непроходимая пропасть: растет-то он не в джунглях, а в семье, которая, по наблюдению того же В.Ю. Козмина, «живет по законам православного календаря», под присмотром воспитанной в страхе Божием и строгой (а она, без сомнений, строга) матери — попробуй-ка поживи по языческим-то законам! Нельзя также не задаться вопросом: почему в семье дворовых православного, конечно же, вероисповедания мальчишка воспитан на «народных сказках»? Если довериться построениям В.Ю. Козмина, то у мальчика легко обнаружить... сестру, причем старшую! И звать ее, как легко догадаться, — Татьяной. Ведь и она «в семье своей родной||Казалась девочкой чужой» (II:ХХV), и «воображается», ну, не конем, конечно, а «героиней||Своих возлюбленных творцов» (III:Х), а к концу романа так и вообще преображена волей автора в языческую богиню — музу!

Но самое главное все же в том, что под каким углом — языческим, православным, языческо-православным — мы ни рассматривали бы «зимнюю картинку» (даже принимая во внимание указание на то, что мальчишка по малолетству, возможно, еще не бывал на исповеди), ничего смешного в ней найти невозможно. Как «делить смех» шалуна, не понимая, в чем, собственно, состоит шалость? Можно, конечно, все списать на известное: мол, смех без причины... Повторю: это может быть вполне справедливо для объекта изображения, но как быть с субъектом, т. е. автором «Онегина»? Он что, «для красоты» вставил этот эпизод, «заболтался донельзя»?

«Неадекватность» поведения пушкинского персонажа исключительно отчетливо проявляется на фоне популярнейшей «Николашиной похвалы зимним утехам» (1783) А.С. Шишкова . «В черновом варианте у Пушкина “шалун”, — совершенно справедливо отмечает Е.А. Пономарева, — был очень похож на одного из героев этого стихотворения — ребятишек , играющих в “лошадок резвоногих”:

А салазки? —

Эй ребята!

По подвязке

Надо с брата.

Привяжите,

Ну! везите:

Едем в Питер».

В черновой рукописи, указывает комментатор, 10-я и 11-ая строки цитируемой строфы выглядели так:

В салазки брата посадив

Себя в коня оборотив...

Сходство и впрямь разительное! Более того, оставь поэт брата, отмеченные нами выше странности попросту исчезли бы, «как утренний туман», и изображение самым законным образом получило бы статус «живой картины», в которой бесполезно было бы искать и «воспоминаний мятежных», и игры «острых слов»: сказанное стало бы почти точным подобием изображаемому объекту. (Замечу, что, отвергнув брата, поэт пожертвовал и эффектным созвучием БРАТ||оБОРОТив.) Действительно, кто так не забавлялся на утре дней! В этих играх зачастую принимают участие и всевозможные Жучки, Лорды, Доры и пр. — в качестве «лошадок» либо эскорта. Если б наш шалун катал в салазках брата, вполне естественной и закономерной выглядела бы и реакция матери: мол, осторожнее, вывалишь чего доброго младшенького и т. п.! В окончательном же тексте материнская угроза выглядит, прямо скажем, совершенно необоснованной: переживать за жучку резона нет, а замороженного пальчика ей сквозь затянутые инеем стекла двойных рам, вероятно, не разглядеть. Вывод: внесенная Пушкиным правка имеет целенаправленный характер: степень похожести на героя шишковского стихотворения поэт сознательно снижает, не отказываясь, однако, от возникающей ассоциации, превращая реминисценцию в аллюзию.

Здесь обращает на себя внимание подчеркнуто книжный характер описания: поэт прибегает к «выразительной краткости» деепричастия. Но главное не в этом. «Праздничная стилистика русских святок, — комментирует это место В.А. Кошелев, — предполагала такие формы поведения, как ряжение, колядование, оборотничество. И дворовый мальчик ведет себя в полном соответствии с этой стилистикой». То, что шалун забавляется в святки, несомненно. Однако вывод о «полном соответствии» далеко не бесспорен. Думаю, Пушкин первоначально действительно мог иметь в виду именно этот аспект: деепричастие оборотив в значительно большей степени соответствовало «простонародности» и «святочности» изображаемого и прямо указывало на «оборотничество». Но как тогда объяснить окончательный вариант — книжное преобразив? Семантически довольно близкие — оба обозначают действие превращения, изменения, — стилистически они едва ли не полярны и принадлежат разным, в том числе и социальным, сферам употребления. Более того: глаголы оборотить и преобразить ориентированы в прямо противоположных направлениях: первый — вниз, второй — вверх. Оборотничество, предполагая переход из человеческой ипостаси в звериную, т. е. понижение статуса, по своей сути деструктивно. Преображение же придает бренному естеству некие высшие — духовные — свойства.

Но ведь конь — животное, а значит, мальчик отказывается от человеческой природы. Противоречие? Не думаю. Потому что конь (в отличие от «просто лошади») — существо особое, во всяком случае в сознании Пушкина: он причастен сфере чудесного, пророчества, откровения, судьбы, рока и — свободы. Этому образу свойственно нечто такое, что отличает... поэта от прочих представителей рода человеческого. Кстати, «по-лошадиному», по свидетельству Пушкина, реагирует и Е.А. Баратынский на «Повести Белкина»: «Написал я прозою пять повестей, от которых Баратынский ржет и бьется...» В этой зарисовке, до сей поры смущающей исследователей, имеются два важных в свете наших изысканий смысловых нюанса. Во-первых, «преображается в коня» поэт, а во-вторых, преображение происходит в процессе чтения откровенно пародийных текстов.

Оборот себя ... преобразив представляет собой развернутую форму возвратного глагола преобразиться, бывшего у Пушкина не в большом ходу: в словаре языка поэта зафиксировано лишь два случая его употребления. Подобная «скупость», думаю, объясняется необъятной смысловой насыщенностью слова: поэт, всегда чутко улавливавший малейшие, едва заметные движения и превращения действительности, приберегал его для изображения явлений исключительных. Так, в послании «К вельможе» (1830) глагол маркирует феномен планетарного масштаба: «Преобразился мир при громах новой славы».

За пять лет до того, как вывести этот стих, Пушкин, вероятно, использовал глагол преобразиться впервые: «Лицо его <Державина> было бессмысленно, глаза мутны, губы отвислы <...> Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен в русской словесности. Тут он оживился, глаза заблистали; он преобразился весь» («Державин»). Вероятно — потому, что бесспорных доказательств того, что эти строки были написаны в 1825 году, у нас нет. Известно лишь, что весной этого года у Пушкина мелькнула мысль: «не напечатать ли <...> “Воспоминания в Царском Селе” с Noto'й, что они писаны мною 14-ти лет — и с выпискою из моих “Записок” (об Державине)». О работе над «mémoires» — переписывании набело «скучной, сбивчивой, черновой тетради» — поэт сообщал 14 сентября 1825 года П.А. Катенину. Цитированный же фрагмент воспоминаний о лицейском экзамене в январе 1815 года датируется 1830-ми гг.

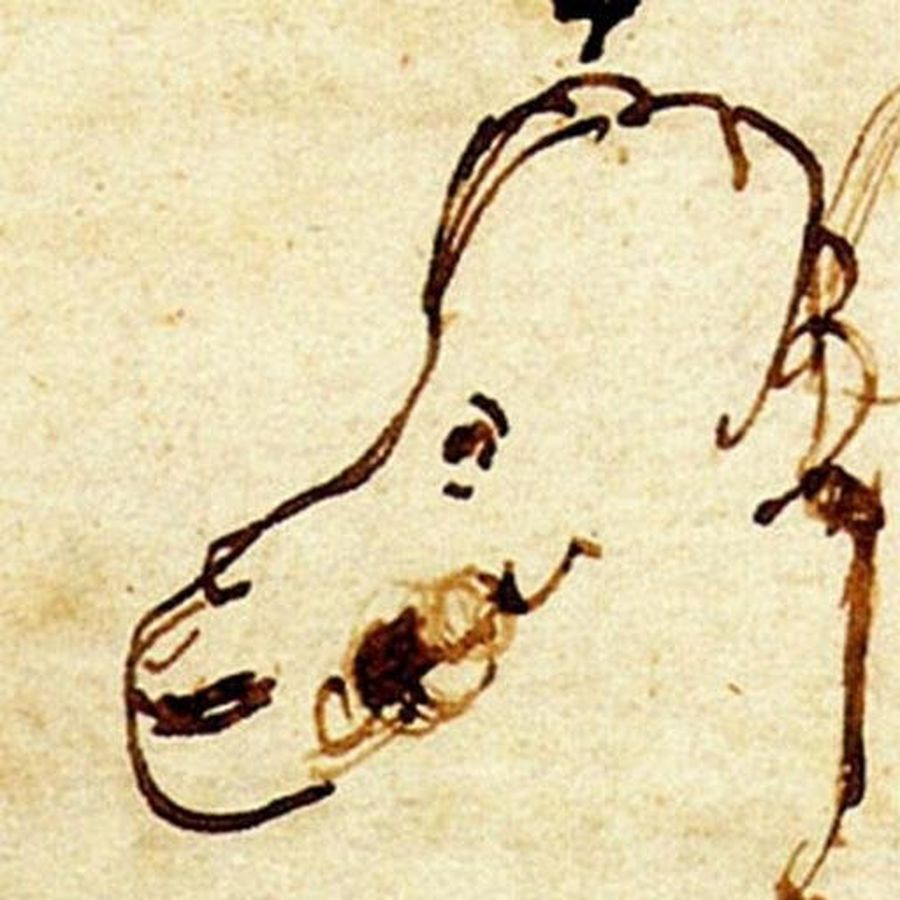

Впрочем, точность датировки в данном случае не играет существенной роли — гораздо важнее контекст, в котором использован интересующий нас глагол: преобразился — поэт. В пушкинской Вселенной мир и поэт — понятия не только сопоставимые, но и равновеликие, это ясно всем и каждому, но как быть с безымянным дворовым мальчиком? Есть ли основания распространять на него универсальный закон преображения? Вне всякого сомнения. Потому что мальчик этот не простой, да, пожалуй, вовсе не безымянный и даже... не совсем мальчик: при ближайшем рассмотрении на его щеках довольно отчетливо проступает пушок, подозрительно похожий на бакенбарды — наподобие тех, что курчавятся на щеках конской морды, набросанной пушкинской рукой во «второй масонской тетради» за несколько страниц до начала V главы романа в стихах. В.Ю. Козмин, убедительно показавший связь этого автопортрета с со стихами о дворовом мальчике, счел рисунок «святочной маской» . Пусть так, хотя маску надевают, тогда как Пушкин изобразил не личину, а именно конскую морду, обрамленную бакенбардами, — будто «преображение» не завершено, не доведено до конца [ср. щетину, ставшую причиной разоблачения «Маврушки» в «Домике в Коломне» (1830)].

Думаю также, что странный рисунок необходимо соотнести и с широко известным фактом биографии поэта — предсказанием Шарлотты Кирхгоф. «Предсказание, — вспоминал С.А. Соболевский, — было о том, во-первых, что он скоро получит деньги; во-вторых, что ему будет сделано неожиданное предложение; в-третьих, что он прославится и будет кумиром соотечественников; в-четвертых, что он дважды подвергнется ссылке; наконец, что он проживет долго, если на 37-м году возраста не случится с ним какой беды от белой лошади, или белой головы, или белого человека (weisser Ross, weisser Kopf, weisser Mensch), которых и должен он опасаться». К 1825 году уже сбылись все пророчества гадалки, и мелкие, как первые два, и крупные: пришла всероссийская слава, а вместе с ней и гонения... Оставалось последнее, и самое страшное. Пушкин, видимо, не придавал значения указанию на 37-летний возраст. Вот дневниковая запись М.П. Погодина, сделанная в первые дни пребывания Пушкина в Москве после Михайловского сидения: «Веневитинов рассказывал о суеверии Пушкина. Ему предсказали судьбу какая-то немка Кирнгоф <sic!> и грек (papa, oncle, cousin) в Одессе. “До сих пор все сбывается, например, два изгнания. Теперь должно начаться счастие. Смерть от белого человека или от лошади, и я с боязнию кладу ногу в стремя, — сказал он, — и подаю руку белому человеку”».

Известны случаи и более поздних, но столь же далеких от «рокового термина» подобных признаний поэта. Кажется, что первой попыткой «заговорить» судьбу и «виртуально» разыграть предсказанный сценарий была «Песнь о Вещем Олеге» (1822). Воображение суеверного поэта не могло не поразить «странное сближение» — как участь полулегендарного князя, так и его собственная зависит от коня: «Но примешь ты смерть от коня своего». С Олегом сбылось, и сбылось совершенно неожиданным образом, а с ним? Здесь следует также заметить, что насчет белого человека Пушкин осенью 1825-го года, видимо, несколько успокоился, тем более, что чувствовал самого себя орудием судьбы, в определенной степени способствовавшим устранению этой угрозы. Думаю, что белым человеком поэт счел... Александра I, с которым «расправился» в автобиографическом «Андрее Шенье», на странице черновика которого и находится загадочный «конский» автопортрет. Логика здесь такова: Александр — император — царь — русский царь — белый царь. Последнее именование — не просто цитата из «Полтавы» (1829). Это традиционное прозвание русских царей встречается в VIII томе карамзинской «Истории», которую Пушкин перечитывал летом 1825 г., работая над «Годуновым»... Теперь Александр — белый человек/белый царь (царь Ирод, царь — убийца младенцев, неправый гонитель!) — мертв. Осталась белая лошадь. Как избежать неизбежного, как ускользнуть от всевидящего ока судьбы? Выход уже был найден: так же, как и в случае с белым человеком, решительно пойти ей навстречу, полностью принять ее , до абсолютного слияния, самому стать ею! Напомню: летом 1825-го пишется <Воображаемый разговор с Александром I>, в котором поэт надевает на себя «шапку Мономаха», причем почти по праву: он тоже Александр. Имя послужило окошком, ходом, которым можно перейти в инобытие. С белой лошадью такой лазейки, как имя, не существовало. Хотя... как сказать! Резвящегося на покрытом первым снегом усадебном дворе мальчишку, вообразившего себя лошадкой, звали так же, как покойного императора, как и его барина, — Александром! Значит, можно, преобразившись в коня... попробовать посмеяться над неумолимым роком! Вот только получится ли? Поэтому игра мальчика, пожалуй, не очень-то безмятежна, в ее описание врывается ясно различимая тревожная нота — в черновике она была обозначена еще отчетливее: «ему и страшно, и смешно». Замечу, что наречие страшно чуть ниже обозначит состояние героини и... самого поэта!

Как бы там ни было, необходимо отметить один методологический недочет, общий для комментаторов II строфы V главы: и салазки, и посаженную в них жучку они рассматривали исключительно в натуральных, реалистических аспектах, совершенно упуская из виду аспект метафорический, будто речь идет о протоколе, а не о поэтическом тексте.

Чтобы больше не интриговать читателя, выложу карты на стол.

Вот что писал К.Н. Батюшков П.А. Вяземскому 28 августа 1817 года: «Осенняя погода выжила меня из деревни: надобно было отправиться или в Питер, или в Москву; дал преимущество Петербургу, который, между нами будь сказано, мне не льнет к сердцу, хотя в нем все — и Жучок наш». «Наш Жучок» — конечно же В.А. Жуковский, он же Светлана, неистощимый кладезь арзамасской галиматьи, автор «Светланы», из которой Пушкин взял эпиграф к V главе романа в стихах.

Въедливый читатель вправе возразить: Жучок — не Жучка. Что ж, соглашусь, хотя разница между двумя вариантами прозвища не столь велика, тем более, что оба обыгрывают семантику фамилии знаменитого балладника и явно соотносятся с распространенной собачьей кличкой. Вот еще один документ: «Скажи Жучку — Датской собаке, — просит Пушкина П.А. Вяземский в письме от 27 июля 1831 г., — что я получил его письмо обосранное и оплеванное и порадовался этим чисто арзамасским испражнениям». Эту встречу с «датским кобелем» я обещал читателю в начале заметок. Совпадение скорее всего чисто случайное, но разве из одних закономерностей состоит жизнь?

Впрочем, определенная закономерность усмотреть тут все-таки можно. Можно утверждать, что «датского кобеля» братья в Арзамасе присмотрели в том же бездонном кладезе галиматьи, в котором черпали свое вдохновенье не только Асмодей и Сверчок, но и другие «превосходительные гуси», — писаниях графа Д.И. Хвостова. В басне последнего «Собака без ушей» (1809) сообщается о леденящем кровь происшествии:

О горесть! О беда! Свирепы души

У датска кобеля отрезали вмиг уши.

Для нас, однако, важно, что в арзамасском кругу Жуковский фигурировал под двумя прозвищами: Светлана и Жучок. Дотошный читатель имеет полное право возразить: Жучок все же, а не жучка! Возражение не принимается, поскольку речь идет об Арзамасе и арзамасском духе «антипедантизма»: «гуси» обращались со словом без малейшего пиетета, запросто и легко перелицовывали его под свои нужды — в царстве богини Галиматьи, государстве смешений и смещений, державе смеха и свободы с ним творили что угодно. И если могучий Ахилл легко превращается в «Ах, хил!», а наречие вот становится именем собственным, затем «понижается» до Вотрушки (воплощаясь в ватрушке), а после вырастает в Вот я Васа и даже в Вот я Вас опять!, то что говорить о такой безделице, как переход/перевод из разряда имен собственных в нарицательные и из мужского рода в женский! Тем более, что пример последней трансформации подал сам Василий Андреевич, когда почти за два года до основания «Нового Арзамаса» написал свой автопортрет вполне арзамасской кистью:

Вам Жучка в епанчи

Петь будет век живой...

(<Стихи, читанные в Муратове на новый 1814 год>).

Жучку в епанчи поэт, вне всякого сомнения, высмотрел и «подтибрил» в «Жизни Званской» (1807) Г.Р. Державина:

<...> хоть мыслей нет больших,

Блестят и жучки в епанечках .

Заключительный стих поэт прокомментировал так: «Т. е. посредственные мысли, хорошо сказанные, чистым слогом, делают красоту сочинения». Жуковский — дабы не оставалось сомнений в том, что под Жучкой разумеет себя самого, — поменял женский наряд ‘епанечку’ на мужской — ‘епанчу’.

Думаю, генезис пушкинской жучки теперь окончательно прояснился: она родом из Арзамаса. Дополнительное подтверждение тому — транспортное средство, на котором она передвигается, т. е. салазки. На этих салазках, как мы помним, шишковский Николаша помчался в Питер, а прискакал... в Арзамас! Вот что читаем в пункте 2-ом «Протокола организационного заседания <Арзамаса> 14 октября 1815 г.»: «Находя невозможным перенести отечественный Арзамас с тех благословенных берегов, на которых утвердила его рука судьбы с помощию нескольких плотников, каменщиков и печников, положено признавать Арзамасом всякое место, на коем будет находиться не¬сколько членов налицо, и сие место, какое бы оно ни было — чертог, хижина, колесница, салазки, — должно именоваться во все продолжение заседания Новым Арзамасом» .

Трудно что-то сказать о чертоге и хижине — скорее всего никакой специфически «славенофильской» подоплеки в этой в сущности общеязыковой антонимической паре нет (если не считать пристрастия, которое питал к чертогам граф Хвостов) зато в отношении колесницы и салазок как возможных locus’ов Нового Арзамаса никаких сомнений быть не может. Колесницу арзамасцы позаимствовали из одообразного «Возвращения в Отечество любезного моего брата князя Павла Александровича из пятилетнего морского похода, в течение которого плавал он на многих морях, начиная с Балтики до Архипелага, видел многие европейские земли, и, наконец, из Тулона сухим путем чрез Париж возвратился в Россию» (1810) С.А. Ширинского-Шихматова, два стиха из которого: «Но кто там мчится в колеснице,||На резвой двоице коней», — стали объектом множества насмешек, и в первую очередь В.Л. Пушкина («Опасный сосед»).

Салазки да и сам Николаша пришлись Арзамасу очень ко двору. Так, стихотворение А.С. Шишкова послужило отправной точкой С.С. Уварову для создания карикатуры на А.П. Бунину: «<...> когда матки придут святки, то юная Сафо предавалась всем движениям пылкого воображения <...> играя в снежки или в салазки, младая Певица твердила его неподражаемые стихи и, слава Богу, вкушала радость многу». Курсивом автор выделил фрагменты из «Николашиной похвалы..». В свете наших изысканий чрезвычайно важно, что, помимо собственно цитат типа радость многу, «отпеватель» счел необходимым «закурсивить» и отдельные слова, в том числе и салазки. Думаю, это свидетельствует о том, что в сознании арзмасцев оно было прочно связано с образом седого деда, т. е. Шишкова, являясь едва ли не его визитной карточкой (как, разумеется и вся «Николашина похвала...»). Именно поэтому спустя полгода к езде в салазках «гуси» приговорили припоздавшего на заседание своего только что избранного старосту: «Приказали: Признать сего возрожденного арзамасского гуся мертвою совою Беседы, отнять у него титло Вот и сделать его Плевалкиным под титлом, запретить ему ездить по улице в колеснице, или на коне, или в санях, а смиренно верхом на палке или в салазках, везомых тою моською, которая лаяла на слона, и держать сего слона на коленях, и баюкать его с материнскою нежностию».

Пушкина-дядю обязали ездить в салазках, запряженных крыловской моськой, и проявлять материнскую нежность! На мой взгляд, этот суровый приговор содержит все ключевые компоненты «зимней картинки», которой с легкой руки племянника проштрафившегося Вота почти два столетия любуются русские читатели.

Итак, что мы имеем? Шишковские салазки — т. е. «место, на коем будет находиться несколько членов <Арзамаса> налицо», и одного члена — жучку. Есть ли еще? Разумеется, иначе Новому Арзамасу не бывать. В стихе «Вот бегает дворовый мальчик...» легко заметить бессменного старосту общества и одновременно дядюшку поэта — ВОТа! И третий — мальчик Алексашка. Дворовый? Что за беда? Зато умеет преображаться — как и его именитый тезка. Значит, поэт и — арзамасец. Арзамас — жив!

Автор «Онегина», как и должно великому мастеру, отсек от глыбы все лишнее и четче — в духе необыкновенного реализма — обозначил детали резцом. Моську заменила жучка и по-арзамасски заняла полагающееся ей место — не в запряжке, а в салазках, выпрыгнуть из которых ей и в голову не придет. Только вот материнская нежность превратилась в материнскую же угрозу... Почему? И еще: как связана эта картинка с двумя предыдущими? Есть ли и, если да, каков подтекст II строфы? Над этими вопросами стоит поразмышлять, но, как сказал поэт,

Мне должно после долгой речи

И погулять и отдохнуть:

Докончу после как-нибудь.

Использован рисунок В.В. Гельмерсена (1873-1937, расстрелян).