В конце 30-х в Советском Союзе начался период Большого террора — массовых репрессий против собственных граждан, многих из которых клеймили «врагами народа», а их близких — «членами семей изменников родины». По приказу наркома Николая Ежова жён осужденных отправляли в лагеря, а детей — в детские дома особого режима по всей стране, где их стыдили воспитатели, травили и били другие воспитанники, а врачи иногда отказывались оказывать экстренную помощь. Причем родных братьев и сестер специально разлучали, чтобы «перевоспитать».

В большом материале рассказываем историю ГУЛАГа глазами людей, чьих отцов и матерей признали «врагами народа». Как Большой террор породил новую категорию преступников и кого государство считало «социально опасными детьми»? Каким герои запомнили день ареста родителей? Какой была жизнь в детских домах и в спецпоселках вместе с сосланными родителями? Почему многие родственники не хотели забирать детей к себе? И как пройденные испытания изменили их жизнь?

«Будь осторожна. Твои родители — враги народа»

История государственного террора — это миллионы человеческих жизней, перемолотых массовыми репрессиями, под которые мог попасть кто-угодно: простой рабочий, военный, священник, член партии. До сих пор нет единого мнения, что послужило причиной массовых арестов и почему за инакомыслие, безобидную шутку, попытки переехать в другую страну и многое другое, что противоречило идеологии государства, человека могли отправить в лагерь или расстрелять, а его близким дать клеймо «член семьи изменника родины». Спустя много лет даже у детей, чьи родители были арестованы, нет четкого ответа на вопрос: «почему?»

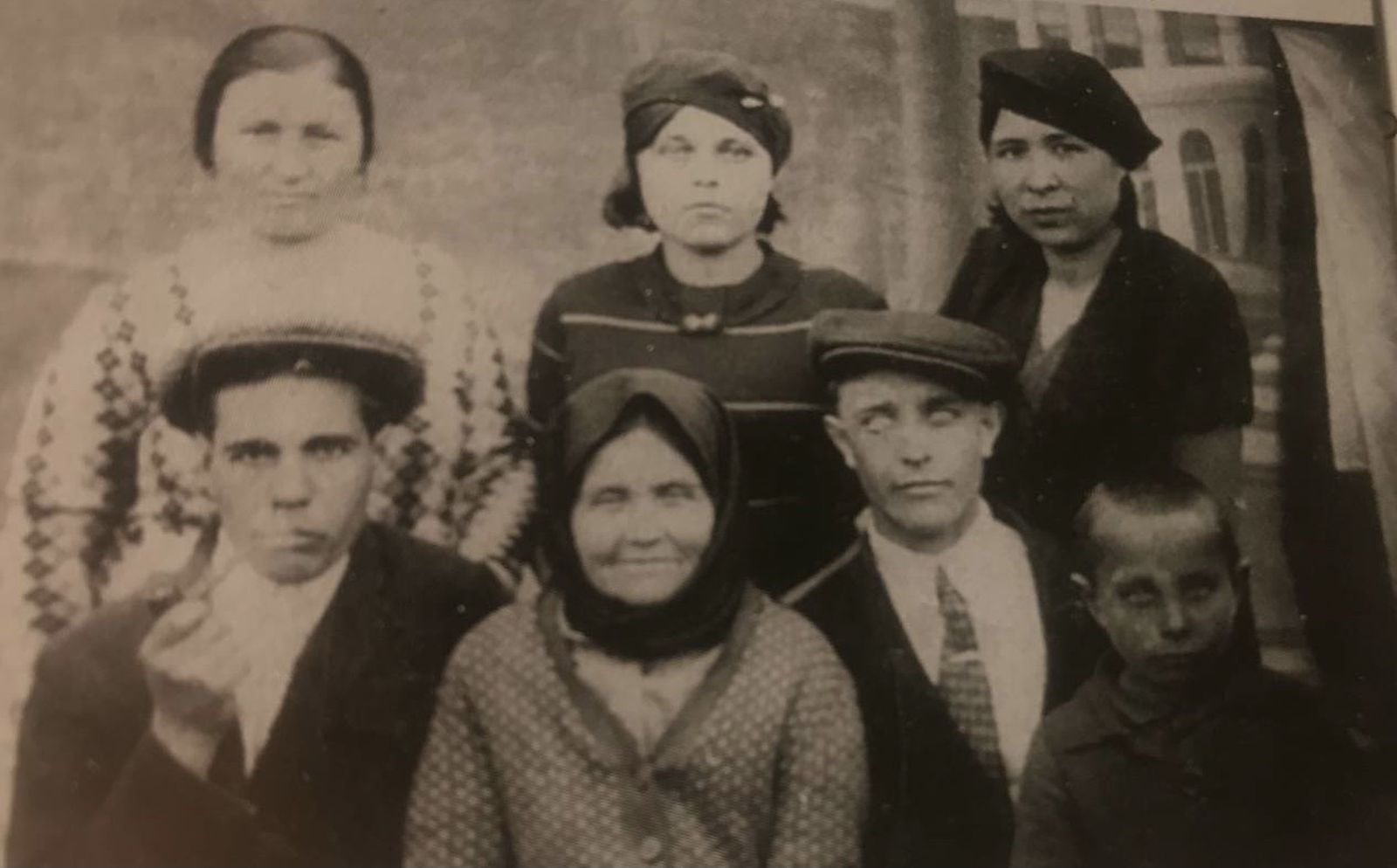

Юлия Пашаева родилась в 1936 году в большой дружной семье: мама Татьяна Андриановна Сенета, папа Михаил Дмитриевич Сенета и четверо братьев и сестер. Когда ей было полтора года, за отцом пришли «люди в форме». Прозвучал приговор: «58-я статья — измена Родине», и жизнь семьи Сенета изменилась. Михаила Дмитриевича расстреляли. Татьяну Андриановну, которая не хотела признавать своего мужа врагом народа, отправили в лагерь, где она позже и умерла.

Каждого из детей распределили в разные детские дома. До 16 лет Юля ничего не знала о судьбе своих братьев и сестер и о своих родителях.

Воспитательница однажды по секрету сказала: «Юля, будь осторожна, твои родители — враги народа».

Если человека арестовывали, все в его семье получали статус «член семьи изменника родины». Автоматически в глазах окружающих такие люди становились предателями, а значит «изгоями» и «отбросами общества». Дети «врагов народа» подвергались нападкам со стороны сверстников и взрослых. В детском доме Юлю били другие воспитанники, воспитатели стыдили. «От страха, голода и холода мы мочились по ночам. Одна жестокая воспитательница выстраивала нас и стыдила при всех. Ребята кричали и обзывались. Чтобы матрас оставался сухим, я ложилась спать, как и многие другие, под кровать», — вспоминает Юля.

Эстер Дасковская родилась в 1939 году. Ее отец Абрам Абрамович Дасковский был простым рабочим. Прошел две мировые войны, в 1950 году работал начальником планового отдела в «Гидромясомолпроме», пока за ним, как и за отцом Юли, не пришли «люди в форме». Все та же 58 статья.

«Его арестовали под Новый год, — вспоминает Эстер. — У меня был большой ящик, и в нем аккуратно сидели игрушки. Когда я вернулась из пионерского лагеря, все там было перевернуто. Что они искали среди игрушек, я не знаю». Эстер повезло чуть больше. В отличие от Юли, она не попала в детский дом, но вместе с тем жизни девочек ничем не отличались друг от друга. Эстер тоже носила статус «член семьи изменника родины». Ее так же травили дети, взрослые. Учительница ходила и говорила одноклассникам Эстер: «Дети, будьте осторожны, среди нас есть враги народа». Из-за своего статуса Эстер лишилась золотой медали, а однажды чуть ли не жизни. Врачи, узнав чья она дочь, отказались вырезать ей аппендикс. «Начался приступ. Мы поехали в больницу, но меня не приняли. Сделали какой-то укол обезболивающий и отправили домой. Боль прошла, но через неделю снова началась. Тогда наш шофер отвез меня к знакомому местному ветеринару, он и спас мне жизнь».

От детей «врагов народа» отказывались родственники. Многие боялись столкнуться с травлей. Кто-то не хотел лишний раз привлекать к себе внимание, ведь сотрудники НКВД проверяли каждого потенциального опекуна на наличие «компрометирующих данных».

Были, конечно, люди, которые, несмотря на страх, хотели забрать ребенка, но у них не было такой возможности. Нередки были случаи, когда специально неправильно записывали или сознательно меняли фамилию ребенка.

Сотрудники НКВД считали, что детей «врагов народа» нужно перевоспитывать, а сделать это может только государство.

«После ареста отца в квартиру пришел нквдшник, чтобы забрать меня в детдом. Меня выкупила тетя, отдав фамильную ценность — серебряное колечко. Впоследствии меня тайно увезли в Краснодарский край, где я прожила несколько лет».

Как именно хотели перевоспитать детей, непонятно. В большинстве случаев в детских домах ими никто не занимался, они были сами по себе.

«Я была как дикарка, уносилась в леса за ягодами, за корешками, купаться. Уходила в тайгу далеко, уходила одна. Была смелая, лазила по деревьям, тонула, болела и выживала», — рассказывает Юлия Пашаева.

Кто-то сбегал, становился беспризорником. В условиях постоянной травли и издевательств, отсутствия близкого человека рядом ребенок становился агрессивным, и, естественно, количество преступности в стране росло. В 20-е годы приняло широкий размах такое социальное явление, как воровство. По одной из версий, появление термина «воры в законе», который существует и в современной России, берет свое начало именно оттуда.

«Социально опасные дети»

Большой террор породил новую категорию преступников. В одном из пунктов приказа НКВД «Об операции по репрессированию жен и детей изменников родины» впервые появляется термин «социально опасные дети». Ребенок, чьи родители были арестованы, проверялся на предмет «социальной опасности»: может ли он, как и его родственники, «навредить» государству. Если это подтверждалось, то ребенка отправляли в лагерь, исправительно-трудовую колонию или детский дом особого режима. Основная цель детских домов особого режима — контролировать детей, искоренить инакомыслие, поэтому многих распределяли по детским домам так, чтобы рядом не находилось ни одного близкого и знакомого. Государство хотело перевоспитать детей «врагов народа».

В положении НКВД указывалось, что в каждой трудовой колонии для несовершеннолетних должны проводиться учебно-воспитательные мероприятия. Воспитатели обязывались организовывать для своих подопечных лекции, доклады, беседы, концерты, но на деле детьми никто не занимался.

Несовершеннолетние, перед тем как попасть в исправительно-трудовой лагерь, как и взрослые, проходили нескончаемое количество допросов. Нередко дети оказывались в одной камере вместе со взрослыми уголовниками.

Отрывок из документальной книги воспоминаний Якуба Ахмедовича Ахтямова «Наперекор ударам судьбы»:

«Петя был единственным сыном инженера Баймакского медеплавильного завода, мать — учительница русского языка и литературы. Оба члены партии. Семья была дружной. Сначала арестовали его мать. Петя не понимал, что это такое. Пришли двое, вызвали соседей — понятых и начали что-то искать, перевернув в доме все вверх дном. Петя только помнил, что мать плакала навзрыд и все повторяла: „Не виновата, это из-за портрета Сталина… Все произошло случайно, люди подтвердят…“ Отца увезли в „черном воронке“, а сын вернулся в пустую разграбленную квартиру. В школе все сторонились его, называли сыном врага народа. Из пионеров исключили. Целыми днями и даже ночами он ходил около здания НКВД, просил пустить его к отцу или матери. Однажды из этого дома вышел человек с доброй улыбкой и повел мальчика за собой. Он обрадовался, что увидит родителей, но его затолкали в машину, увезли в тюрьму и посадили в камеру к уголовникам. Его вначале приняли за своего и отнеслись неплохо, но узнав, что он сын „врага народа“, стали издеваться…»

«Кому и где жить — решают в Москве»

Каждый советский школьник знал фотографию, на которой изображен Сталин с маленькой девочкой на руках. Ее звали Геля Маркизова, и она была олицетворением эпохи счастливого детства, которое государство обещало обеспечить каждому ребенку.

В 30-е годы для детей «врагов народа» было сделано «многое». По приказу Сталина построили большое количество детских домов, интернатов, приютов. Их численность была сопоставима с количеством лагерей. Условия в детских домах оставляли желать лучшего: голод, холод, антисанитария. «Есть было нечего, — вспоминает Юлия Пашаева. — Нам выдавали в день хлеб и по два кусочка сахара, которые воспитательница могла у нас отобрать. Комнаты, где спали дети, были маленькими, кроватей не хватало. Не было посуды, умывальников, тумбочек. Большинство детей страдало от различных заболеваний. Я попала в больницу с двухсторонним воспалением легких. Как я выздоровела, не знаю, тогда ни лекарств, ничего не было».

Но, пожалуй, ни условия в детских домах, ни травля, ни болезни не были самым тяжелым испытанием для детей. Отсутствие близкого человека рядом — вот что эмоционально давило на ребенка. Юлия, как и другие дети, не могла ни с кем поделиться своими переживаниями, ей элементарно некого было обнять.

«Мне так хотелось, чтобы у меня был отец. Один раз я пристала к какому-то дядьке и говорю: „Возьми меня, забери из детского дома“».

Многие все же имели возможность находиться рядом с родителями. Это были дети «кулаков».

Галина Алексеевна Дениско часто спрашивала у отца, почему они живут в Амурской области, если все семья родом из Беларуси. Вообще почему кто-то живет в Москве, а они на краю света. «Кому и где жить — решают в Москве», — отвечал он. У Алексея Дорожкина, отца Галины, когда-то было все: большая семья, земля, которую Дорожкины приобрели на собственные деньги. Дед Алексея Иван Дорожкин всегда мечтал о собственной земле. Каждый рубль, скопленный от своего жалования, он складывал в банк и в итоге купил себе землю. В годы коллективизации семья Дорожкиных не вступила в колхоз, а осталась единоличниками. Их было много, что позволяло самим обрабатывать землю и обеспечивать проживание без использования труда наемных рабочих. У Дорожкиных был большой красивый сад. Папа часто рассказывал Гале про него. Сад был олицетворением уюта и комфорта, которого семью Дорожкиных лишили в 1929 году.

В этот день Алексей вместе с братом возвращался из кино. «Услышали шум в доме, вошли, а там стоят двое нквдшников», — вспоминает он. — Мать, стоя на коленях посреди комнаты и обхватив голову руками, выла. Дали на сборы 3 часа, отправляли в ссылку, как говорилось в документах, в порядке раскулачивания». Так семья Дорожкиных и оказалась в Амурской области.

Спецпоселки представляли собой голую степь без единой постройки и каких-либо условий для нормального проживания. Находились они в самых отдаленных местах Советского Союза. Многие спецпоселки располагались в болотистых местностях и не были пригодны для элементарного употребления воды. Зимой жителям приходилось пользоваться растопленным снегом, а летом брать воду из болот, что приводило к появлению большого количества инфекций.

Из докладной записки Ягоды о положении спецпоселенцев, 1931 год: «Заболеваемость и смертность спецпоселенцев велика… Месячная смертность равна 1,3% к населению за месяц в Северном Казахстане, 0,8% в Нарымском крае. В числе умерших особенно много детей младших групп. Так, в возрасте до 3 лет умирает в месяц до 15%».

Жили люди в бараках по 300-500 человек. Кормили 2 раза в день, только чтобы никто не умирал с голоду. Из воспоминаний Алексея Дорожкина: «В 1931-32 начался тиф. Лазарет всех больных не вмещал, поэтому люди все болели и умирали прямо в бараках вместе со здоровыми. Обычно больных в бараке было от 10 до 40 человек. Мертвых 10-15. Когда пришел тиф, так до 50 человек мертвых было каждый день».

Больные притворялись здоровыми, потому что в больницах для таких людей хлеба не выдавали.

С 13 лет дети начинали работать вместе с родителями. Таскали вручную бревна, строили новые бараки для приезжих поселенцев. Выходной был в воскресенье, но крайне редко. Конечно, тяжелый труд сказывался на физическом состоянии человека. Женщины, которые тоже работали на лесоповале и таскали тяжелые бревна, страдали судорогами, эпилепсией, истощением. Детей, которые были обречены на смерть, называли «доходягами». Так говорили и про Алексея, но ему «повезло». «Папа работал на общих работах на лесоповале и был совершенно истощен. Сколько бы он еще протянул, неизвестно. Но однажды во время работы на погрузке леса штабель раскатился, защемил и переломал ему ногу в колене. Долго лежал папа в госпитале. В итоге нога осталась жива, только короче здоровой стала сантиметров на 7. Покалеченная нога помогла ему остаться в живых», — рассказывает его дочь Галина.

«А что потом?»

После смерти Сталина началась «хрущевская оттепель». В 1956 году на XX съезде КПСС новый партийный деятель Н. С. Хрущев подверг критике действия Сталина, произошло «развенчание культа личности». В 1959 году ГУЛАГ перестанет существовать. Начнется долгий процесс «реабилитации» невиновных людей.

В 1953 году в течение трех месяцев после издания указа об амнистии на свободу вышла почти половина людей, чей срок заключения был меньше четырех лет.

К тому времени Юлия Пашаева уже выйдет из детского дома и встретится с родной сестрой. Ее родителей реабилитируют в 1958 году. В бумаге про отца будет написано: »Реабилитирован посмертно за отсутствием в его действиях состава преступления». Эстер Дасковская воссоединится с семьей. Сначала с мамой, затем и с отцом. Полностью их реабилитируют в 1956 году. Алексей Дорожкин женится и у него снова будет большая семья, которая так и продолжит жить на Амуре. Его дочь Галина все еще мечтает увидеть тот сад.

Кто-то из них не злится на государство, наоборот, благодарит жизнь за все пережитые испытания. Кто-то до сих пор ненавидит власть, которая отобрала у них когда-то самое ценное.

На сегодняшний день документально известно о более чем 4 миллионах арестованных по политическим обвинениям. Из этого числа более 1 миллиона были расстреляны. Около 7 миллионов человек были насильственно выселены из родных домов. Многие из них, в том числе дети, погибли по пути в спецпоселки и на месте. Около 20 тысяч детей оказались в детских домах.

Это примерная статистика. Официальных цифр нет, потому что число жертв постоянно растет с открытием новых документов и архивов.

До сих пор люди пытаются узнать о судьбе своих родственников. На сайте «Бессмертный барак», где каждый человек может рассказать историю о своем репрессированном близком, до сих пор есть имена людей с пометкой «Если это ваш родственник, сообщите нам». «Государственный музей истории ГУЛАГа» снимает цикл документальных фильмов «Мой ГУЛАГ», в которых люди рассказывают истории своей жизни. В 2012 году вышла «Книга памяти жертв политических репрессий», где собраны воспоминания людей, которые были отправлены на спецпоселения. Основная цель — помнить. Если человек забудет свою историю, он обречен пережить ее вновь.

Источники

Youtube-канал «Государственного музея истории ГУЛАГа», проект «Мой ГУЛАГ»: история Юлии Пашаевой, история Эстер Дасковской

Сайт «Бессмертный Барак»

Книга памяти жертв политических репрессий города Мытищи «Дети Гулага». Авторы: Н. И. Рушинская, Г. А. Дениско

Читайте также

Восемь дней от исключения из партии до ареста: отрывок из знаменитых воспоминаний Евгении Гинзбург «Крутой маршрут»

Воспоминания сына «врага народа»: «Во мне до сих пор страх живет сталинский…»

Билет в Колпино. Повседневность зла на пути к политзаключенному в «Крестах»

«Чтоб они, суки, знали»: автор документального фильма о Шаламове Александра Свиридова рассказывает о последних днях жизни писателя

За что в Магадане невзлюбили Юрия Дудя? Местные жители защищают свое прошлое