Кремация получила популярность в Америке и Европе в середине XIX века. Пытались построить крематории и в дореволюционной России, но все попытки оборачивались крахом: Священный Синод считал подобную практику несовместимой с православием. Неудивительно, что легализация и пропаганда кремации становятся важной частью раннесоветского дискурса обновления. Но было ли обращение большевиков к кремации проникнуто только атеистическим пафосом, или тому были другие причины?

Публикуем конспект доклада антрополога Анны Соколовой, прочитанный в рамках XXVI Банных чтений, — о первом советском крематории, тождестве кремационного пепла и библейского праха, из которого сотворен Адам, и о том, почему кремация так и не стала основным способом захоронения в России.

Введение кремации было, пожалуй, самой резонансной инициативой большевиков в области похоронной культуры. Она становится центральным аспектом большевистского морального дискурса 20-х годов. Вопрос о кремации в России до революции долгое время оставался вне открытого обсуждения: доминирующим способом погребения в Российской империи было трупоположение. Именно такой способ погребения, с точки зрения православной церкви в наибольшей степени соответствовал евангельским догматам, а кремация, напротив, считалась несовместимой с верой. Захоронение тела в виде пепла противоречило идее о воскрешении в телах во время грядущего Страшного суда, когда земля извергнет мертвецов и посеянное в тлении восстанет в нетлении. Законодательство Российской империи полностью было построено на этих идеях: оно не только не разрешало строительство крематориев, но и запрещало вывоз тел российских подданных, записанных православными, для кремации в других странах; наличие в личной библиотеке текстов о кремации вполне могло быть отягчающим обстоятельством при судебных разбирательствах политического толка.

Но несмотря на такое негативное отношение к кремации, вопрос о ее легализации неоднократно поднимался и до революции. В 1903 и 1914 годах Министерство внутренних дел выступало с предложением о введении нового похоронного устава, который предполагал в том числе легализацию кремации, но, но проект не был принят.

Поскольку старый режим так сильно и настойчиво противился введению новой похоронной практики, можно было предположить, что именно этот вид погребения окажется наиболее привлекательным для большевиков. И действительно: легализация, введение и популяризация кремации становятся важной частью раннесоветского дискурса обновления. Кремация была наконец легализована 7 декабря 1918 года Декретом Совета народных комиссаров о кладбищах и похоронах. Восторженное отношение большевиков к этому виду погребения в полной мере отражено в определении, которое дается в первом издании Большой Советской Энциклопедии: там говорится, что кремация является «наилучшим способом погребения, к тому же в полной мере удовлетворяющим чувства эстетики и уважения к умершему». Определение, из издания 1973 года, куда более сдержанно: «Преимущество кремации перед другими способами погребения заключается в полном и быстром (1-1,5 ч) уничтожении органических веществ трупа в строго гигиенических условиях».

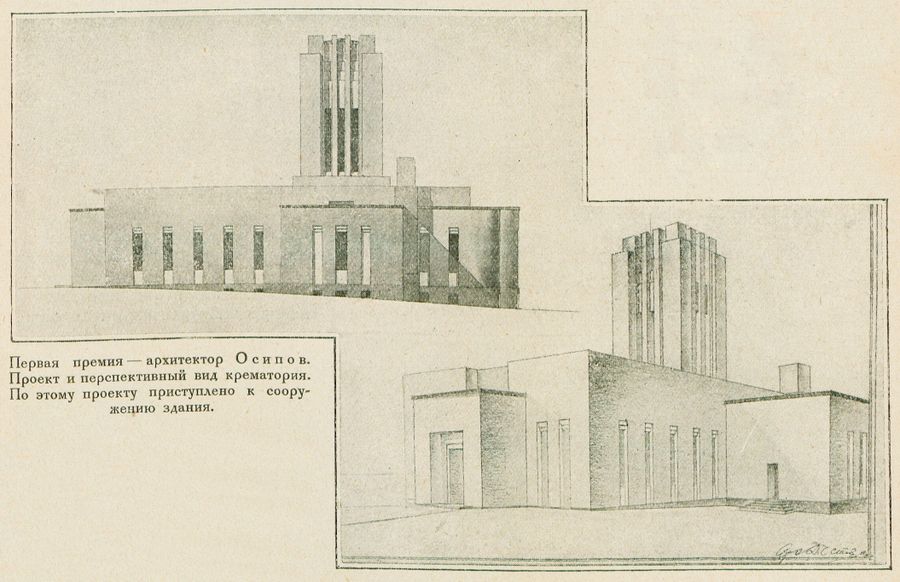

Хотя необходимость и важность кремации провозглашались большевиками ещё задолго до революции, первый крематорий в СССР был открыт только в 1927 году, в Москве, на территории бывшего Нового Донского кладбища. Таким образом, на претворение этой мечты в жизнь ушло целых десять лет, а стоимость строительства крематория приближалась к стоимости строительства завода среднего размера. И так же, как оборудование для заводов, которое в этот период импортировалось из-за границы, кремационные печи для первого советского крематория закупались в Германии. Этому предшествовали многочисленные неудачные попытки построить крематории в различных городах советской России своими силами.

Почему же для советского руководства было так важно построить в стране крематорий? Почему такая непроизводственная технология уничтожения мертвого тела оказывается в одном ряду с важными производственными технологиями советской индустриализации? В 1931 году серьезно рассматривался вопрос о включении строительства 40 крематориев по всей стране во второй пятилетний план. Сейчас в России действуют более 20.

История введения кремации в СССР — достаточно мало исследованная тема, и те немногие исследователи, которые обращались к ней, связывали строительство первых крематориев в Петрограде и Москве в первую очередь с атеистическими идеями молодого советского государства. Другие считали технологический пафос не менее важным, чем атеистический. В частности, Наталья Лебина предлагает рассматривать кремацию как выражение социокультурной позиции человека индустриального. Многолетнее сопротивление христианской церкви кремации сделало богоборческую антиклерикальную секуляризационную рамку наиболее естественной и привычной для разговора о кремации. Но можно все же рассмотреть историю введения кремации в России под другим углом: несмотря на те специфические процессы, которые происходили в России после революции 1917 года, история введения кремации может быть рассмотрена и в контексте кремационного движения в других странах Европы и Америки. Можно проследить, что советские кремационисты скорее следовали европейской модальной парадигме в своей деятельности, чем использовали новую практику как средство борьбы с религией.

Можно выделить три основных преимущества этой погребальной практики, которые отмечали советские кремационисты.

Во-первых, кремация описывается как технология, ограждающая тело от всех скатологических деталей гниения. Брошюры, пропагандирующие кремацию, очень подробно описывают процесс разложения тела: как именно, в каком порядке и какие черви и насекомые съедают разные части тела. Небольшая цитата, очень ярко показывающая этот стиль:

«Каждому лицу при взгляде на умершего бросаются в глаза те резкие изменения, которые происходят на теле и лице усопшего вскоре после прекращения жизни, не говоря уже о распространяемом неприятном тяжелом трупном запахе. Чем вызваны эти изменения, в чем их причина?

Дело в том, что с прекращением сердечной деятельности и омертвением всех органов, фактически не вся жизнь в организме человека остановилась и прекратилась. Действительно, научно доказано, что в кишечнике, например, продолжается жизнь и деятельность микроорганизмов, которые и выделяют ферменты, вызывающие эти хорошо всем знакомые первые признаки разложения. <…>

Есть и еще один крайне любопытный фактор, предназначенный для разрушения организма трупа. Это — могильные насекомые. Нужно указать, что особенно любопытным и интересным в этом вопросе является не сам всем хорошо известный факт появления в могиле на трупах насекомых, жуков, клещей и т. д., а та поразительная закономерность, то остроумное распределение ролей и та организация и задачи, которые выполняются нижеприведенными представителями могильной фауны (т.е. животного царства) <…>

Итак, мы видим, как у каждого из описанных видов насекомых имеется определенное и твердо установленное временем задание до разрушению и постепенному уничтожению трупа и как один вид приходит на смену другому для продолжения той же цели».

Целиком этот пассаж занимает три страницы. И это не брошюра по гигиене, медицине или энтомологии, это книга по популяризации кремации для самых широких масс. Собственно преимущество кремации, с точки зрения автора, состоит в том, что всего этого не происходит, и тот же самый результат достигается без участия насекомых и всех остальных.

Вторым преимуществом является то, что в результате сжигания в кремационной печи можно получить чистый пепел без каких-либо примесей. Технологии кремационных печей, подчеркивают авторы, таковы, что тело сгорает полностью, весь пепел помещается в специальную емкость, а более легкий пепел от гроба и цветов благодаря тяге вылетает в трубу. Именно для этого гробы делали либо из легких пород древесины, либо из цинка, который при температуре в 1000 градусов не сгорает, а испаряется и таким образом тоже не попадает в кремационный пепел.

Третьим преимуществом является то, что кремация позволяет навсегда сохранить прах в целости, поскольку «приятнее собрать и сохранить прах дорогого нам человека, чем знать, что его кости, не разрушающиеся в течение сотен лет, могут быть впоследствии разбросаны». Именно это, с точки зрения авторов, существенно отличает кремацию от трупоположения, поскольку, даже если останки не будут разбросаны, при традиционном способе погребения тело человека, поедаемое червями, полностью теряет свою целостность, рассредотачивается и смешивается с землей. Если посмотреть на эти преимущества кремации с точки большевистского материализма, они выглядят очень странно. Почему так важно получить чистый пепел без примеси? Почему важно предотвратить процесс естественного разложения тела в земле при участии червей и насекомых? И вообще — почему все это беспокоит материалистов, которые считают, что со смертью бытие человека полностью заканчивается? Все это выглядит довольно странно, если смотреть на это только в рамках того, что мы знаем о представлениях большевиков о смерти, умирании, природе человека вообще и тем более о религии.

Но все эти утверждения будут выглядеть гораздо менее странно, если мы будем рассматривать их не только в контексте русской революции и взглядов большевиков, но и как часть более широкой европейской кремационной истории.

Хотя легализация кремации, которая в большинстве стран происходила во второй половине XIX века, практически везде сталкивалась с очень жесткой оппозицией церкви, далеко не все ранние энтузиасты кремации были активными носителями атеистических или антиклерикальных взглядов. В частности, один из исследователей кремационного движения в Америке отмечает, что война между трупоположением и кремацией в Штатах в свой ранний период велась в основном не между верующими христианами и нехристианами-скептиками; напротив, это было в основном внутренним делом христиан. Более того, нехристиане в рядах кремационистов очень редко были настроены секулярно: они стремились к тому, чтобы транслировать американские представления о смерти в новые духовные идеологемы.

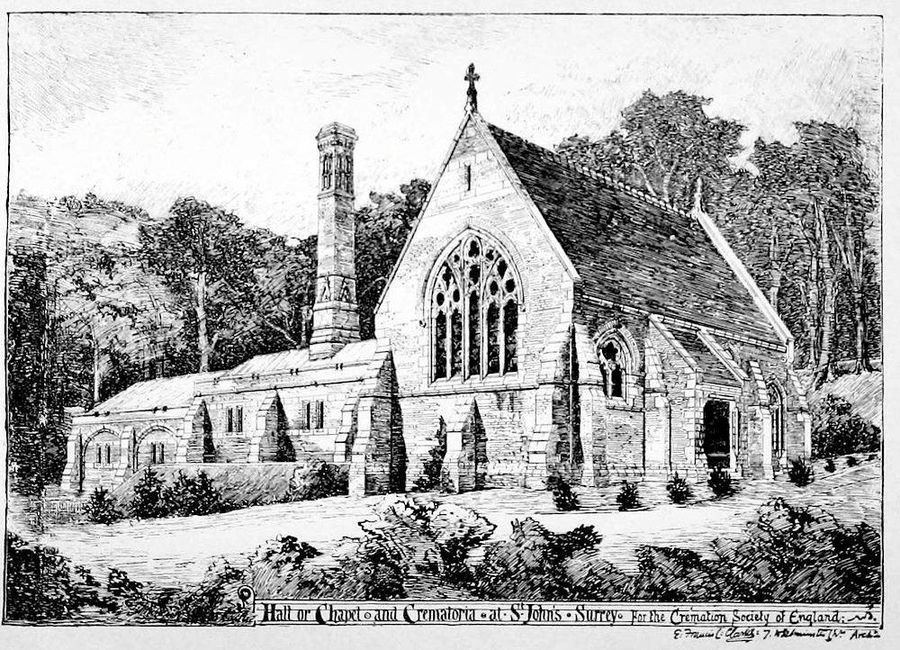

Аналогичным образом другой исследователь, говоря о введении кремации в Англии, отмечает отсутствие атеистического пафоса у местного кремационного движения. Вопреки распространенному представлению о кремации как об антихристианском или атеистическом способе погребения, ранние идеологи кремации не были настроены на конфликт с религиозными догмами и институтами. Напротив, кремация в Америке и Европе в дискурсивном плане проходила не как революция, а как возрождение, возвращение к более традиционному способу утилизации человеческого тела.

Кремационный дискурс в Европе и Америке был в основном сфокусирован на вопросах гигиены и дефицита земли в больших индустриальных городах, а не на вопросах религии и морали. Поэтому для распространения этого более совершенного способа погребения тела необходимо было четко разделить потребность религии в обряде и потребность в утилизации, которая есть у всех народов вне зависимости от их взглядов. Сведение кремации к чисто технической процедуре делало ее религиозную интерпретацию неперспективной или как минимум менее конфликтной.

Именно такая стратегия была выбрана первыми пропагандистами кремации в Англии. Таким образом, кремационное движение в самом своем начале делает ставку не на борьбу с религией, которая якобы противостоит идее кремации, а на максимально корректное дистанцирование чисто технической проблемы избавления от трупа с одной стороны и акта погребения как религиозного таинства — с другой. Конечно, такое дистанцирование в контексте мощного комплекса традиционных и высоковостребованных символических интерпретаций смерти никак не могло быть безупречным и порождало иногда парадоксальную аргументацию. В трудах ранних кремационистов порой появляется идея о том, что огненное погребение является даже более библейским способом, чем зарывание трупа в землю.

Ключевую роль в этой аргументации играла библейская семантика праха — вещества, из которого был сотворен первый человек. И именно здесь появляется тезис о важности чистоты кремационного праха. Кремационный прах, более чистый и цельный, ближе к тому праху, из которого когда-то был создан первый человек. Именно он может стать идеальной основой для будущего воскресения. Более того, когда настанет Судный день, кремационный прах будет в гораздо лучшем состоянии, чем тот, который получится в результате гниения тела в земле.

Таким образом, кремация становится технологией, которая может трансформировать тело из разлагающейся плоти в практически библейский прах. Уходящее корнями в европейский дискурс XIX века, советское кремационное движение воспроизводит именно эту логику в своих текстах.

Аналогичное объяснение имеет и другая важная для кремационного дискурса идея — идея холодного и горячего тления, которая интерпретирует процесс разложения тела в земле, то есть тления, как медленное и холодное горение, которое в течение нескольких лет после погребения превращает тело умершего в прах, а сожжение трупов в кремационной печи — как, в свою очередь, быстрое и горячее горение, которое достигает абсолютно того же результата, что и тление в земле, но за несколько часов. И поскольку прах гниения в земле и прах горения в печи химически тождественны, кремация позволяет редуцировать тело умершего к библейскому чистому праху быстрее, чем трупоположение.

Примечательно, что эту идею о химической тождественности двух видов праха советские идеологи кремации, перед которыми вопрос компромисса с церковью не стоял ни в каком виде, продолжали развивать и в 1920-е годы, и в начале 1930-х. Более того, несмотря на весь атеистический пафос, советские кремационисты продолжали настаивать на тождественности кремационного пепла тому, из которого когда-то был сотворен Адам, и на общем непротиворечии кремации христианским догматам.

Знаменательно, что вслед за своими европейскими предшественниками ранние советские идеологи кремации постоянно подчеркивают возможность компромисса между религиозными учениями и практикой кремации, рассматривая последнюю в первую очередь как технологическое достижение цивилизации, отказываться от которого так же бессмысленно, как от радио и парового двигателя.

«Во многих вопросах нынешних христиан наблюдается значительное отступление от мифологических религиозных образцов. Культура совершает свой путь и подчиняет себе всех, вне зависимости от религиозных воззрений. Папа Римский едет на автомобиле, говорит по телефону. Это культура, которой нужно пользоваться и которая имеет оправдание. И автомобиль, и телефон сохраняют в работе время и энергию. Христос не пользовался этими завоеваниями культуры. Кремация — та же культура».

Восприятие кремации как признака цивилизованного западного общества — это характерная черта всех ранних советских текстов о на эту тему. Тот факт, что в большинстве культур Старого и Нового света кремация давно существует, заставляет любыми средствами ввести Россию в число культурно развитых стран. В целом ряде книг, перечисляя крематории европейских стран и Америки — все их показатели, когда они были открыты, сколько людей в них кремируют в год, — авторы включают в этот перечень и технический крематорий для животных при лаборатории по изготовлению противобубонночумных препаратов в Кронштадте на тех же самых основаниях. Отсутствие крематориев в России воспринимается ими как отставание страны как в техническом, так и в гигиеническом развитии. Однако, «как бы мы ни ограничивались стеной от успехов гигиены, в конце концов наши большие города наряду с канализациями, водопроводами и другими санитарными сооружениями будут вынуждены устроить крематории и обратиться к сжиганию покойников». Кремация — это не просто один из способов погребения, а погребение, имеющее под собой научное основание.

В заключение вернемся от дискурса к реальной практике 1920-х годов в России. Идея гиперстерильности праха в раннесоветской России сочеталась с крайне непочтительными практиками обращения с телами умерших в реальности. Жестокие реалии революции и Гражданской войны вырабатывают в обществе того времени своего рода привычку к смерти. В условиях крайне высокого уровня смертности, кризиса снабжения, разрушения традиционных институтов, бравших на себя заботу об умерших, проблема погребения трупов приняла в молодой советской России поистине катастрофический характер. В больницах, моргах, мертвецких месяцами лежали сотни незахороненных тел, вместо традиционных катафалков мертвых возили на кладбище на салазках, в отсутствие древесины гробы делали из подручных материалов и даже сдавали напрокат. Хотя эта ситуация не продолжалась десятилетиями, тем не менее несколько лет серьезного похоронного кризиса оказали очень большое влияние на похоронную культуру 20-х годов.

Анна Соколова (Институт этнологии и антропологии РАН, МВШСЭН, Москва) — кандидат исторических наук, научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН.

Иллюстрация: Юля Попова