Полицейские аболиционисты утверждают, что полиция — это недавнее изобретение, созданное для подавления политических активистов, уязвимых и неблагополучных социальных групп. Почему с годами жестокость силовиков только растет и каким может быть мир без полиции, рассказывает исследователь медиа Кирилл Филимонов в статье о том, где и как появились первые правоохранительные органы, каким образом в разных странах происходит их реформация, как нынешние беспорядки во Франции актуализируют дискуссию о расизме «служителей закона», почему полиция становится фабрикой возмездия и чем сторонники аболиционизма предлагают заменить силовые структуры.

В конце июня и начале июля 2023 года во Франции произошли крупнейшие почти за 20 лет многодневные беспорядки, спровоцированные убийством подростка в парижском пригороде Нантерре. Судя по видеокадрам, 17-летний Наэль М. (его фамилия не называется) был застрелен полицейским за мелкое дорожное правонарушение — и чрезмерность применения силы признал даже президент Эммануэль Макрон. Смерть юноши алжирского происхождения вновь оживила дискуссию о возможных предубеждениях сотрудников полиции, которые непропорционально жестоко обходятся с темнокожими.

По совпадению, в июле исполняется 10 лет движению Black Lives Matter (BLM), которое тоже стихийно возникло на фоне убийств молодых афроамериканцев. За это время лозунги BLM разошлись по манифестам американских активистов, программам тренингов и экспериментам на местном уровне. Главным и наиболее радикальным требованием остается устранение института полиции — из-за этого BLM связывают с движением полицейского аболиционизма. Его сторонники утверждают, что полиция — это недавнее историческое изобретение, созданное для подавления политических активистов, уязвимых и неблагополучных социальных групп. Каким аболиционисты видят мир без полиции и что им удалось сделать за эти годы?

Изобретение полиции

На выборы мэра Чикаго выдвигается кандидат-популист под лозунгами о законе и порядке. Он распространяет конспирологические теории, выступает в защиту «традиционных ценностей», обвиняет приезжих в росте преступности и обещает дополнительные ресурсы на охрану правопорядка. И в итоге уверенно выигрывает выборы.

Вы прочитали краткую историю чикагской предвыборной кампании Американской партии 1855 года. Приезжие — это европейские рабочие-мигранты, а кандидат — Леви Бун, противник пьянства, католиков и иммигрантов. Особенно раздражали Буна немцы, численность которых к середине XIX века составляла 1/6 населения города.

Придя к власти, он запрещает продавать пиво по воскресеньям (единственный нерабочий день) и своевременно приказывает сформировать первый в истории города профессиональный полицейский департамент. Своевременно, потому что, когда немецкие рабочие устроят протест из-за новых воскресных ограничений, они столкнутся не с прежними оборванцами из полулюбительского ночного дозора, а с дисциплинированными полицейскими в униформе, которые откроют по протестующим огонь, убив одного человека. Эти события 21 апреля 1855 года войдут в историю под названием пивного бунта, Lager Beer Riot, а новый полицейский департамент Чикаго станет одним из первых в мире и сохранится до наших дней.

Пивной бунт в Чикаго — один из классических примеров, которые приводят современные аболиционисты для иллюстрации своего основного тезиса: полиция — ключевой инструмент подавления радикальных активистов, иммигрантов и людей из бедных слоев.

События в Чикаго тогда стали сенсацией, но сегодня уже подзабылось, что регулярная полиция — относительно новое историческое изобретение. Прежняя система, которую американцы (а еще канадцы и австралийцы) унаследовали от Англии, полагалась на полупрофессиональных констеблей, которые либо плохо оплачивались, либо вовсе работали на добровольных началах. В результате к XIX веку безопасность крупных западных городов оставалась в руках людей, с трудом сводивших концы с концами. В крайних случаях власти задействовали армию, но ее привычка открывать огонь при первом случае скорее усугубляла насилие, чем помогала его остановить.

Требовалась более действенная, дешевая, а главное — легитимная сила. Первым примером организации полиции по современному образцу стал Лондон. В 1829 году полицейские там начали работать под централизованным управлением на полную ставку, получили униформу, а еще стали уделять больше внимания связям с общественностью и подчеркивать необходимость пропорционального применения силы. Примеру Лондона начинают следовать в охваченной революциями Европе, к примеру, в Берлине (1848), Мадриде и Стокгольме (1850), и в Америке: Бостон (1838), Нью-Йорк (1844), Новый Орлеан (1852), Цинциннати (1852) и Чикаго (1855).

Профессиональная полиция становится новой нормой.

Полиция нравов

История создания полиции в США исследована особенно тщательно. Американский Север середины XIX века — сосредоточение индустриализации, центр притяжения иммигрантов из Европы, 12-часовые рабочие дни, социальная неустроенность и туманные перспективы. Полиция в Бостоне возникает после бунтов, в которых 15-тысячная толпа напала на ирландских иммигрантов, в Нью-Йорке — после целой череды погромов, где толпы рабочих избивали чернокожих и грабили магазины в богатых районах, а ночной дозор, к ужасу их обитателей, решил не вступать с мародерами в открытую схватку.

«Богатые протестанты боялись и презирали новых иммигрантов, которые часто были необразованными католиками, бунтарями, политическими радикалами и сторонниками демократов, — пишет Алекс Витали, профессор Бруклинского колледжа и автор книги The End of Policing. — Они попытались дисциплинировать и контролировать население путем запрета алкоголя, игр и проституции, а также более повседневного поведения — например, причесок женщин, длины костюмов для купания или поцелуев на людях… Именно создание полиции впервые позволило применить на практике законы о пороке и морали».

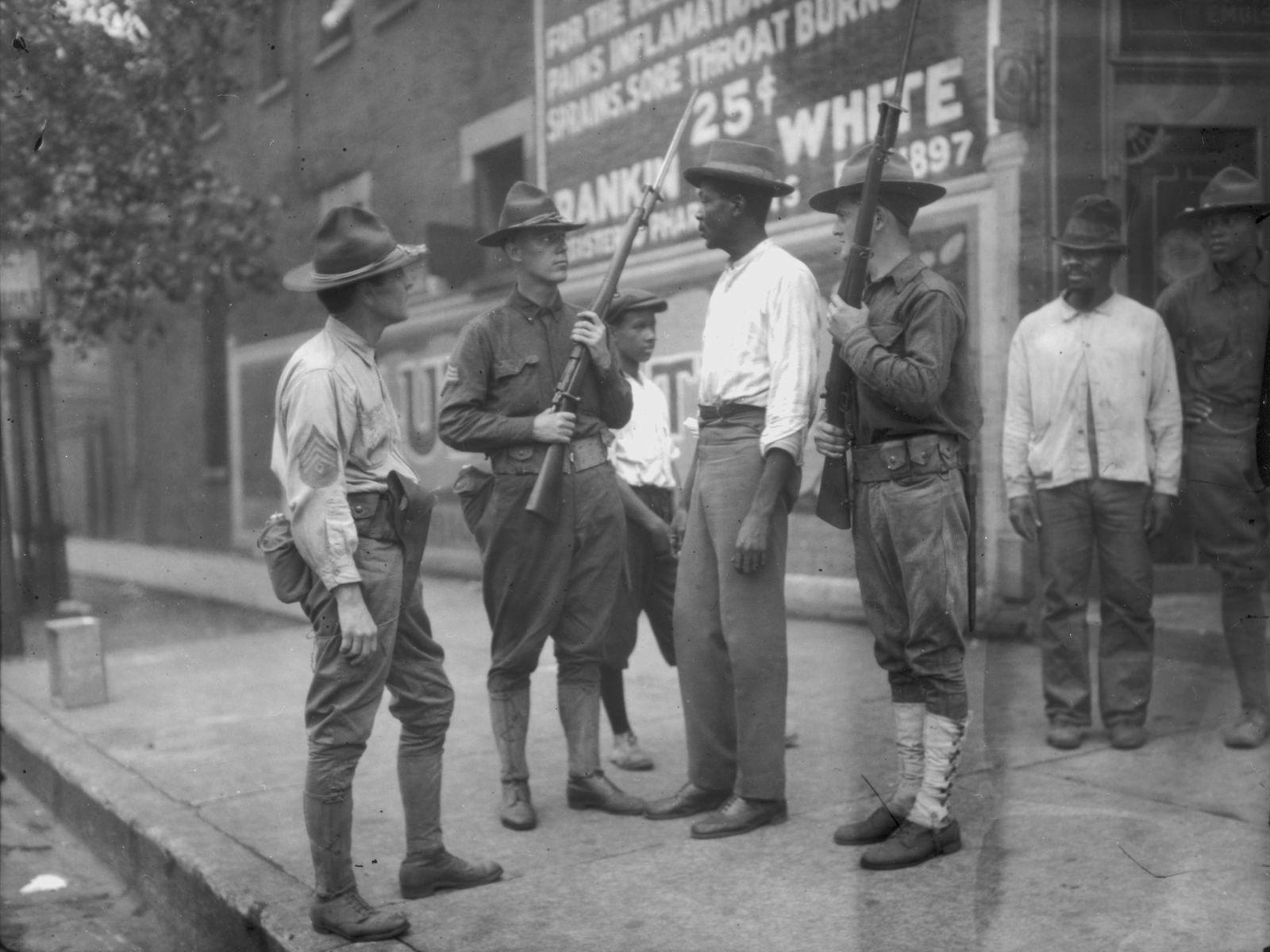

В то же время на Юге первые полицейские департаменты формируются из надсмотрщиков над рабами. В полномочия полицейских в Новом Орлеане, Саванне и Чарлстоне входит патрулирование улиц (рабам запрещено выходить из дома после заката и собираться группами больше трех), а еще осмотр частных владений, чтобы пресекать организацию побега или попытки обучиться грамоте. Рабы, которые работали вне поместий своих владельцев, могли перемещаться по городу с работы домой только при наличии специального разрешения, и полиция активно досматривала чернокожих мужчин.

«Единственным ограничением полицейской власти было то, что раб был чьей-то собственностью. Его убийство повлекло бы за собой ответственность перед владельцем», — пишет Витали.

За отменой рабства следуют запреты на бездомность и тунеядство, призванные переквалифицировать бывших рабов в наемных работников. В задачи полиции теперь входит проверка бумаг о трудоустройстве; для чернокожих американцев это означает продолжение регулярных столкновений с полицейскими.

Укрощение строптивых

Создание новых полицейских департаментов не привело к повышению эффективности и легитимности, на которую рассчитывали элиты. Наоборот, весь XIX век коррупция процветает в американской полиции, куда берут в основном благодаря связям и взяткам.

«Если местный бизнесмен имел тесные связи с местным политиком, ему нужно было просто пойти в [полицейский] участок, чтобы патруль выехал [на фабрику с целью] угрожать, избить и арестовать рабочих», — отмечает Витали.

Полицейские помогают подтасовывать выборы, «крышуют» подпольные бары и казино и развивают тесные связи с Ку-Клукс-Кланом. Лишь в начале ХХ века под общественным давлением в полиции вводятся образовательные курсы, экзамены, централизованный рекрутинг и более современные технологии борьбы с преступностью вроде дактилоскопии.

На этом фоне в США в ходе ХХ столетия развивается движение полицейского аболиционизма (police abolition movement). Напоминая о колониально-рабовладельческих истоках полицейских департаментов в Штатах, активисты утверждают, что функция правоохранителей всегда состояла — и продолжает состоять — в поддержании существующего экономического и социального порядка: подавлении радикальной политической оппозиции, уязвимых групп, рабочих и иммигрантских движений. Эти утверждения они подкрепляют статистикой:

У чернокожих жителей Нью-Йорка вероятность быть остановленными для проверки документов в 2,5 раза больше, чем у белых. Ситуация не уникальна для США: во Франции, по данным Le Monde, у молодых мужчин арабской и африканской внешности этот риск возрастает в 20 раз.

Активисты ссылаются и на исследования, которые показывают, что полиция остается одним из наиболее коррумпированных институтов по всему миру, а расследования этих эпизодов зачастую не выходят за пределы полицейских департаментов. С предсказуемыми результатами: после июньского инцидента в Нантерре французская полиция, к примеру, утверждала, что Наэль М. сам угрожал переехать сотрудников. Опубликованное видео с места событий опровергло эту версию.

При этом реформы полиции, по мнению аболиционистов, не помогают переломить ситуацию в целом. Как напоминает политолог Джен Джексон, «в Миннеаполисе еще до убийства Джорджа Флойда полиция прошла через расширенную программу тренинга по искоренению предрассудков, получила нательные камеры и прочие реформистские меры по сокращению полицейского насилия. Всё это не помогло сохранить жизнь Джорджу Флойду».

В конце концов, как считают аболиционисты, работа полиции просто-напросто лишена смысла. Рядовой американский полицейский совершает в лучшем случае один арест преступника в год, в остальное время работая в патруле, заполняя отчеты, реагируя на звонки о шуме у соседей и задерживая людей за мелкие правонарушения вроде распития спиртного на улице — работа, которую могли бы выполнять другие службы. В то же время следователи по большей части заняты заполнением отчетов о преступлениях, большинство из которых в США так и остаются нераскрытыми (к слову, по данным МВД РФ, в России похожая статистика раскрытия преступлений).

Фабрика возмездия

Движение полицейского аболиционизма представляет собой скорее спектр идей, чем единую программу. Одно из его наиболее заметных направлений — движение за сокращение финансирования полиции (Defund the police). Сторонники этой позиции полагают, что полиции делегируется слишком много общественно значимых функций, и предлагают перенаправить раздутые полицейские бюджеты на повышение минимальной оплаты труда, молодежные центры, службы занятости, социальных работников, приюты для бездомных и в целом на образование и здравоохранение — например, на профилактику психического здоровья.

Как заметил политик из Миннеаполиса Джеремия Эллисон:

«Мы часто слышим от полицейских, когда просим их реагировать с меньшим применением силы: „Слушай, я же не социальный работник“. Это наталкивает на мысль, что, возможно, нам нужно нанимать больше социальных работников, чтобы выезжать на вызовы».

«[Прекращение финансирования] не означает, что при звонке на номер 911 вам никто не ответит, — пояснял изданию Vox гражданский активист Мартин Шикс. — Скорее, вас свяжут с нужным человеком с нужными навыками и инструментами для того, чтобы оказать помощь».

Более радикальные аболиционисты считают необходимым буквально распустить полицию. «Общество должно выделять средства и время на искоренение причин насилия», — писала американская правозащитница Дерека Пёрнелл в статье The Atlantic «Как я стала аболиционисткой». Говоря, к примеру, о сексуализированном насилии, Пёрнелл заметила, что «общество должно предложить качественное жилье, еду, уход за детьми, транспорт, трудоустройство, списание долгов и бесплатное высшее образование, чтобы люди не застревали в нездоровых отношениях из-за потребности в еде, деньгах, страховке и крыше над головой».

Другие предложения касаются переосмысления наказания в принципе:

«Вся наша система уголовного правосудия стала огромной фабрикой возмездия, — полагает Алекс Витали, один из наиболее радикальных аболиционистов. — Настоящее правосудие старалось бы адаптировать людей к жизни, восстановить сообщества, вернуть доверие и сплоченность, предложить людям путь вперед, искоренить социальные проблемы, которые движут преступностью, и обращаться и с жертвой, и с преступником, как с человеческими существами».

Реформировать или расформировать

Тем не менее наиболее радикальные идеи аболиционистов пока существуют лишь в теории, а преобразования полиции в мире носят более умеренный, реформистский характер — что, впрочем, не всегда мешает проводить их относительно успешно.

Один из самых популярных примеров в США времен протестов Black Lives Matter — город Кэмден в штате Нью-Джерси, чья статистика преступлений в начале 2010-х годов считалась одной из самых тревожных (число убийств в 18 раз превышало среднее по стране), а полиция — непомерно жесткой.

Администрация Кэмдена решилась на полное расформирование местного полицейского департамента. Новые сотрудники должны были пройти тренинги на основе когнитивно-поведенческой терапии. Создатели тренинга исходили из того, что одна из проблем полицейского насилия — нацеленность на немедленную реакцию, которая впоследствии приводит к оправданиям о том, что у сотрудников «не было времени на размышления». Вместо этого полицейским объясняли, что «замедление» опасных ситуаций и безопасное расстояние от угрозы — более эффективный способ мирной деэскалации, чем применение огня.

Помимо тренингов, Кэмден отказался от «палочной» системы, при которой эффективность работы полиции измерялась числом штрафов и задержаний. Полицейским было предписано сосредоточиться на работе с местными жителями — знакомиться с ними лично, узнавать о проблемах и даже готовить для них еду или играть с детьми.

В результате реформ число жалоб на злоупотребление силой со стороны полиции в Кэмдене сократилось более чем в 20 раз, а преступность упала на 42%.

К переходу на похожую систему после летних беспорядков заговорили и во Франции. Там уже проводили эксперимент по внедрению «соседской полиции» (police de proximité). Архитектор проекта, комиссар полиции Жан-Пьер Аврен рассказывал: «Сотрудники прогуливались по своим кварталам с визитными карточками, на которых написаны их номера телефонов, чтобы жители могли связаться с ними в любой момент… Это заняло время, но в какой-то момент [жители] привыкли, некоторые звали полицейских пить чай. [Полицейские] организовывали с молодежью регбийные матчи».

От эксперимента отказались в 2003 году после прихода к власти консервативного правительства. Оценки эксперимента разнятся, однако спустя два года после отмены «соседской полиции» по Франции прокатилась трехнедельная волна беспорядков, вызванная убийством полицейскими двух подростков североафриканского происхождения.

Из более близких российскому читателю примеров нечто подобное ранее сделали в Грузии, где вскоре после «революции роз» были уволены 75 тыс. из 85 тыс. сотрудников ведомства, включая почти все руководство. Полицейских, доверие к которым к началу 2000-х составляло 10%, начали набирать по открытому конкурсу, запретив участвовать в нем бывшим сотрудникам, и, сократив штат, многократно повысили зарплаты в полиции.

Правда, после этого в Грузии более чем вдвое выросло число преступлений, но проводники реформы напоминают, что изменилась система учета и регистрации данных о преступлениях, а доверие населения к полиции все-таки тоже возросло. Однако когда примеру Грузии попыталась последовать Украина, реформа вызвала куда больше нареканий: отмечалось, например, что полиция остается чрезмерно централизованным и неэффективным институтом.

Радикальные идеи о полиции непопулярны и в России. Опрошенные в 2019 году «Медузой» эксперты высказывали осторожные реформистские идеи о децентрализации, демилитаризации или, например, усилении общественного контроля.

Последняя реформа российской полиции стартовала в 2011 году как реакция на громкие преступления милиционеров — в частности, расстрел посетителей московского супермаркета майором милиции в апреле 2009 года. Хотя реформа и привела к некоторой децентрализации и сокращению штата на 20%, она запомнилась в основном лишь переименованием милиции в полицию, и даже тогдашний министр внутренних дел Владимир Колокольцев признал неудачу преобразований.

Впрочем, одновременно с этим в два раза вырос бюджет полиции (это совпало с волной «болотных» протестов) — с 340,6 млрд рублей в 2011 году до 767 млрд в 2012-м, при этом долгосрочно не улучшив финансового положения рядовых сотрудников полиции. В 2022 году МВД получило уже более 1 трлн рублей.

Немецкие экспертки Сабина Куртенбах и Надин Ансорг полагают, что универсального рецепта для реформ полиции нет: преобразованиям необходимо учитывать местный контекст, опираться на поддержку населения и преодолевать сопротивление элит. Даже люстрация прежнего состава полиции не гарантирует того, что угроза безопасности не последует со стороны хорошо обученных и теперь уже безработных людей. «Реформа полиции, — пишут Куртенбах и Ансорг, — не должна ограничиваться выбором между прекращением финансирования и преобразованиями».

Скорее, приоритетом должно стать предотвращение насилия, вовлечение дискриминируемых групп в политический процесс и помощь социально неблагополучным.

Иными словами, вместо накачивания полицейских бюджетов деньги следует направить на ликвидацию условий, которые склоняют людей к преступлениям.

Если и говорить о глобальном движении полицейского аболиционизма и его будущем, то с осторожностью — история создания полиции везде по-своему переплетается с социальным неравенством и колониальным наследием. Однако в 2020 году движение BLM как будто нашло у активистов по всему миру общий знаменатель — протесты прошли в десятках городов мира от Найроби до Сеула. Так, в Латинской Америке вновь заговорили о непропорционально жестоком обращении полиции с темнокожими бразильцами, а в Индонезии — с коренным папуасским населением.

Очевидно, что более радикальная версия аболиционизма — полная ликвидация института полиции — остается маргинальной. Даже на родине движения — США — граждане не готовы представить себе мир без государственной монополии на насилие (ни три года назад, ни теперь). Еще меньше к этому готовы сами представители государства — показательно, что тот же Эммануэль Макрон, изначально осудив убийство Наэля М., вскоре заявил о поддержке полиции и поблагодарил ее за помощь в подавлении беспорядков.

И все-таки, как показывает американский пример, утопичные на первый взгляд требования активистов способны толкнуть политический маятник в направлении более серьезных реформ. А если учесть, что гражданский активизм уже не представим без гражданской журналистики (с запуском вирусных видео полицейского произвола, как это произошло в Нантерре), сторонники реформ имеют как никогда много козырей на руках.

Читайте также:

Горящие баррикады и радикальный вандализм: фоторепортаж с улиц протестного Парижа. Black bloc бросает вызов государству

Униформа мысли: как форма стирает самость человека, лишает сострадания и чувства вины

Как живет Росгвардия? Истории силовиков о службе, жизни, насилии на митингах и политических взглядах

«Царь-мент». Цикл двустрочных комиксов-карикатур о похождениях силовиков

Как ФСБ захватывает власть в России: контроль над судебной системой, наукой, культурой и крупным бизнесом