Мир, в котором победил феминизм — это мир всеобщего равенства и благоденствия, — утверждала американская активистка Глория Стайнем в манифесте «Что произойдёт, если победят женщины». Этот программный текст об утопическом будущем, в котором феминизм изменит к лучшему все стороны жизни общества, вышел в 1970-м году. Полвека спустя российские феминистки анализируют ключевые тезисы этой статьи, сопоставляя намеченные перед человечеством перспективы с реальностью, и рассказывают, почему феминизм необходим и мужчинам, как родительство трансформируется у нас глазах и что происходит с политикой, когда в ней участвуют женщины.

Глория Стайнем активно участвовала в нарастающем с конца 1950-х освободительном движении женщин и в конце 70-х стала одной из самых узнаваемых активисток в США. Она начала свою журналистскую карьеру в конце 50-х, когда женщинам в журналистике был отведен уютный уголок в отделах моды и досуга. Стайнем же хотела писать о социальных и политических проблемах своего времени и в первую очередь о проблемах женщин.

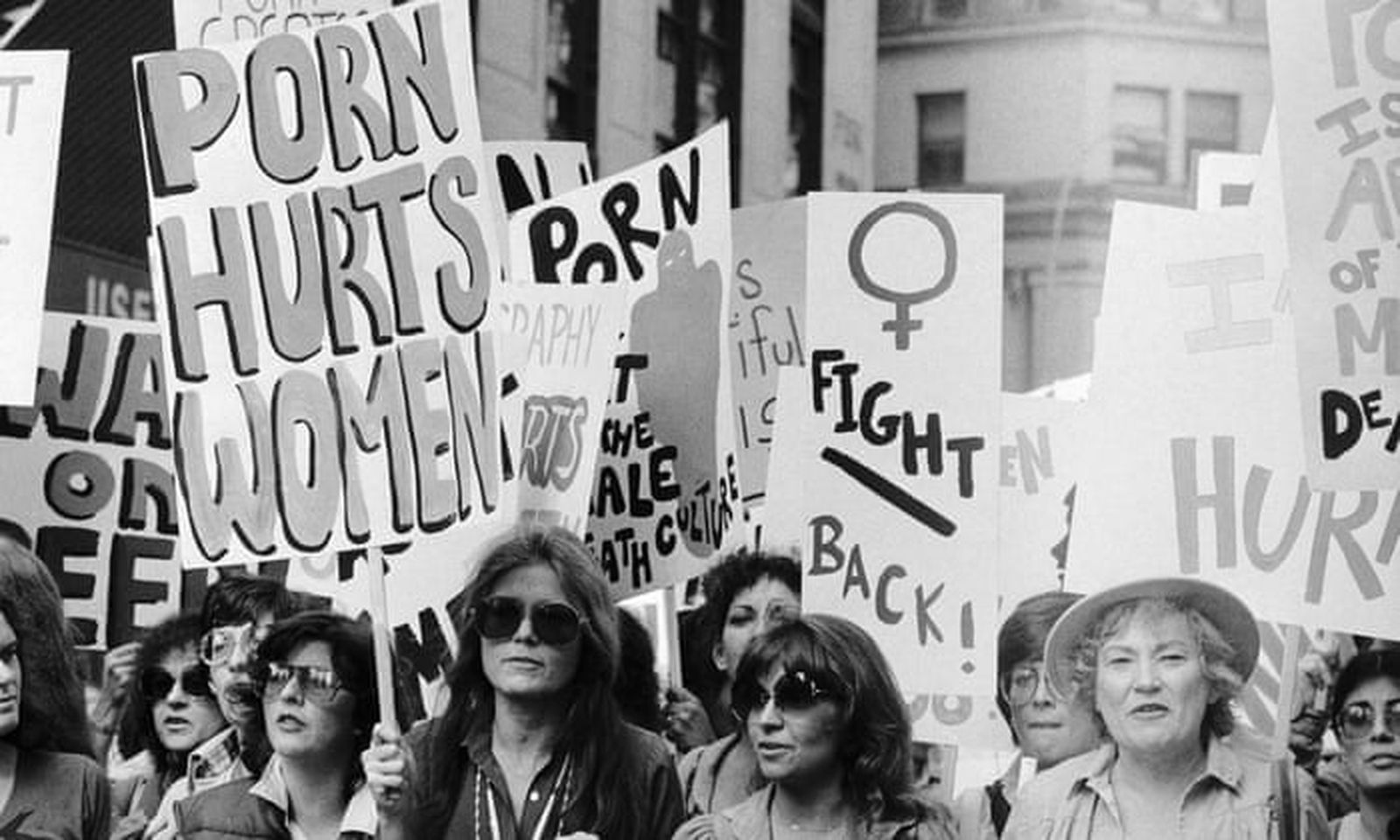

Она писала для таких изданий, как New York Magazine, Esquire, Time и посвятила свою жизнь борьбе за равноправие: она выпускала журналы, ориентированные на феминистскую повестку, проводила демонстрации и парады, соосновала несколько некоммерческих фем-организаций, таких как WАA и WMC, а также написала несколько знаковых работ по теории феминизма.

В эссе «Что произойдет, если победят женщины», опубликованном в 1970 году в журнале Time, Стайнем размышляет об утопическом идеальном будущем, где феминизм навсегда изменил политическую, социальную и экономическую жизнь общества. Что в таком мире представляет из себя брак? Как изменится глобальная политика? Как устроен родительство и строгая церковная иерархия? На все эти вопросы у Стайнем находятся ответы, и каждый из них полон надежды на будущее.

С публикации этой статьи прошло 50 лет, но равноправие так и не достигнуто в полной мере не только в России, но и во большинстве стран мира. Правительства пытаются ограничить свободу репродуктивного выбора (например, в России и США применяется так называемая «неделя тишины»), разница в оплате труда мужчин и женщин всё ещё не преодолена, а на руководящих политических постах всё ещё превалируют мужчины (по статистике ООН, в 2019 году доля женщин в парламентах в мире составляла только 24,3%). Воспитанием детей всё ещё занимаются в основном женщины, а треть всех детей в России растят матери-одиночки. Наконец, в новой редакции Конституции президент Владимир Путин предлагает определять брак как союз мужчины и женщины — что напрямую ограничивает права гомосексуальных женщин.

Мы попросили нескольких российских феминисток обсудить ключевые тезисы эссе Стайнем и разобраться, насколько актуальные её идеи в 2020 году. В обсуждении участвуют журналистка Ира Меркулова, историк феминистского движения Ася Ходырева, переводчица Ольга Маркелова, участница группы Pussy Riot Катя Самуцевич и модераторка livejournal-сообщества «feministki» frau_derrida.

Экономика

Ольга Маркелова: Такую картину будущего даёт не только Стайнем, но и другие мыслители её времени. Например, мне попадалось подобное описание в книге Чарльза Райха «Озеленение Америки», которая также вышла в 1970 году. Встречается оно и у современных социологов и экономистов, но в основном у тех, чьи взгляды тяготеют к левым, кто не считает конкуренцию на рынке труда абсолютным благом.

Ответ на вопрос, насколько предложенная картина правдоподобна, будет зависеть от страны. Например, в Северной Европе многие из предложений Стайнем были реализованы: там и официально утверждённый рабочий день не слишком длинен, и сверхурочные оплачиваются, и нарушения в сфере охраны труда караются строго. Я не хочу сказать, что это общество достигло утопии, отнюдь. Но люди там хорошо знают свои права, умеют их отстаивать и, что самое важное, учат этому других, в том числе иммигрантов и гастарбайтеров.

frau_derrida: Условия труда зависят не только от технического прогресса, но и от социального. Технический прогресс и сейчас позволяет отказаться от большой доли человеческого труда: возможен и четырёхчасовой рабочий день, и безусловный базовый доход. Но только от общества зависит, как мы распорядимся возможностями прогресса — будет ли ненужный труд сокращен без ущерба для работников или их просто вышвырнут на улицу подыхать от голода.

Ася Ходырева: До начала реформ перестройки в России не существовало разницы в оплате труда мужчин и женщин, она появилась только после перехода к рыночной экономике. Неравенство в Советском Союзе выражалось несколько иначе. Сам вопрос эмансипации женщин не стоял — согласно общественному консенсусу, этот этап уже был пройден, когда большевики пришли к власти. Перегруженные оплачиваемой и неоплачиваемой работой советские женщины столкнулись с мифом о «сверхэмансипации», который расцвел в период отката в экономических и политических правах женщин в конце 1980х — начале 1990х.

Катя Самуцевич: Идеи Стайнем, касающиеся национальной экономики, которая бы основывалась на способностях, удалось отчасти реализовать лишь в странах Скандинави, где экономика более демократична и сбалансирована. Стайнем ничего не говорит о базовом доходе. Это странно, потому что многие трактуют ее тексты как однозначно левые, а идея базового дохода неотделима от левого дискурса. Он призван обеспечить выживание, снизить уровень преступности, которая является результатом экономической беспомощности.

В Финляндии идея безусловного базового дохода была реализована. Это удачный эксперимент с социальной точки зрения: у участников проекта появилось больше времени на себя, снизился уровень стресса. Но с точки зрения экономики результат эксперимента отрицательный: люди, получающие базовый доход, не стали более активно искать работу или заниматься бизнесом. Но это ожидаемо и это повод задуматься о том, что экономические ценности могут противоречить человеческим.

Распределение родительских обязанностей

Ирина Меркулова: То, что описывает Стайнем, ужасно напоминает социализм и утопические проекты архитекторов авангарда (дом со столовой, яслями, общими местами досуга), но социализма в России не предвидится, ничего «общего» и «для всех» не будет, как не будет и всеобщей ответственности за детей. Верите ли вы в подобные социалистические прогнозы?

frau_derrida: Это не утопические проекты, это реальность СССР. Бесплатные или с чисто символической оплатой детские заведения (сады, школы — основные занятия и продленный день, кружки, секции), школьные обеды, льготы для матерей. Жизнь в СССР, в том числе и жизнь женщины, имела много теневых сторон, но в брежневские времена была также существенная социальная поддержка, а в первые послереволюционные — серьёзное раскрепощение женщин.

Катя Самуцевич: К тому же, это не проблема американских детей, это проблема всех детей в мире. Везде много матерей-одиночек. Часто именно мать вынуждена отвечать и за безопасность, и за досуг ребенка.

Наша страна сейчас пытается стимулировать рождаемость, но ничего не может дать молодым матерям. Никто даже не задумывается о том, чтобы перестроить досуг мужчин, побуждать их больше общаться с собственными детьми. Пока это получилось опять же только в Швеции, Норвегии, Дании и Исландии: гибкая система декретных отпусков, возможность разбивать их, делить с партнером, высокий процент мужчин, берущих декрет.

Ася Ходырева: Если не считать универсализирующего эпитета «феминистский», текст Стайнем имеет не так уж много отношения к современным российским реалиям и ещё меньше к жизни советских женщин полвека назад. Но мне близка идея обращения к историческим текстам, так как они позволяют погрузиться в контекст их создания и через сравнение больше понять про текущее положение дел.

Судя по официальным показателям, таким, как уровень жизни или доступ к социальным благам, то как общество мы во многом утратили то, о чем мечтала Стайнем пятьдесят лет назад — финансируемые государством детские сады, образование, работа, медицинское обслуживание теперь так же трудно доступны в России, как и в Штатах. Реальность, разумеется, выглядит сложнее, и для ее анализа необходимо погружение в собственную историю, нежели обращение к универсализированным текстам.

Ольга Маркелова: Настанет ли эра, похожая на социалистическую утопию, — это в любом случае чисто умозрительный вопрос. Возможно, сейчас мы стали чуточку ближе к обществу равенства, где ответственность распределена между всеми, чем 10 лет назад. Сейчас в обществе окрепли горизонтальные связи и их стало легче выстраивать. А нынешний карантинный режим тем более подчеркнул, что без этих связей человеку в лучшем случае просто неуютно, а в худшем — не выжить. Понятное дело, такие связи не выстроятся сразу на глобальном уровне, но на локальном их выстроить не так уж сложно.

Ирина Меркулова: Должна ли ответственность за детей быть всеобщей?

frau_derrida: Сейчас ответственность за детей слишком высока для одного человека. Ещё в моем детстве никто не считал, что ребенок до 12-14 лет должен 24 часа в сутки висеть на шее взрослых, что его нельзя оставить без присмотра. Я, например, с 8 лет одна ездила в школу через полгорода, а в свободное время часами гуляла в окрестных дворах, и так было почти у всех моих сверстников.

Теперь родители контролируют ребенка всё время. Если это ложится на одного человека, у него в сутках не остается ни одной свободной минуты. Даже для двоих это слишком много: либо обоим придётся перекраивать рабочий день экзотическим способом, либо один из них должен будет уйти с работы и потерять карьерные перспективы. Через несколько лет, когда ребёнок подрастёт, у них появятся несколько часов времени, освободившегося благодаря бесплатной школе, но время вне школы будет по-прежнему лежать на них. Поэтому сегодня нужно участие большего количества взрослых в заботе о детях.

Ольга Маркелова: Воспитание детей связано с возможностью или невозможностью описанного общественного устройства самым непосредственным образом: то, в каком обществе мы окажемся в будущем, зависит от того, как мы воспитаем детей. Поэтому профессия педагога так важна и должна цениться соответственно цениться. Мать и отца по большому счёту тоже можно приравнять к педагогам — индивидуальным воспитателям-наставникам.

Должна ли ребёнка воспитывать семья или социум? Наверное, разумным ответом будет: тот, кто компетентен! Одному старшие друзья и учителя в детстве дали больше, чем родня, другому достались некомпетентные педагоги и понимающая семья. В идеале надо с юности объяснять людям, что наличие детей — это громадная педагогическая ответственность и не в последнюю очередь ответственность перед будущим страны.

Ирина Меркулова: Вы согласны, что достаточно просто освободить семью от тягот быта, обеспечить работой взрослых членов и детским садом младших, чтобы отец начал проводить такое же время с ребенком, как мать?

frau_derrida: Пока существует гендерная социализация, недостаточно. Проводить время с ребенком — не только радость, но и большая нагрузка, и человек не рождается готовым к ней. И женщины-то, как правило, не всё время рады проводить с детьми, хотя гендерно полярная система родительства даёт им больше возможностей наладить с детьми эмоциональную связь, приносящую удовольствие. Мужчины тем более не понесутся с радостью менять обкаканные штаны и выслушивать впечатления малыша о детском саде. Чтобы научиться получать от таких вещей удовольствие, чаще всего нужно приложить усилия, а для этого нужна веская причина.

Катя Самуцевич: Должна быть определенная гендерная культура. У нас освободи [от домашних обязанностей и работы] — некоторые мужчины сядут пить пиво и смотреть футбол. Они будут посылать женщину куда подальше вместе с ребенком. Поэтому многие женщины уходят от мужчин: проще растить ребенка одной, чем продолжать попытки строить общий быт. Да, есть другие мужчины, но много ли их?

Ольга Маркелова: Примеры равного распределения родительских обязанностей я видела лично, но там речь шла о родителях с ярко выраженными педагогическими талантами. Освобождение от тягот быта и хорошая интересная работа требуется всем, а не только людям с детьми. Но родителям требуется также и внутренняя мотивация: они должны хотеть и уметь воспитывать. Я не призываю послать всех молодых отцов и матерей на курсы дошкольной педагогики (хотя и это, по гамбургскому счёту, было бы неплохо), но они должны хотя бы иметь возможность получить толковые консультации по вопросам воспитания и качественную психологическую поддержку. А люди, которые не хотят заводить детей, должны иметь возможность остаться при своём, несмотря на социальную политику государства или мнение общества.

Альтернативы консервативной модели брака

Ирина Меркулова: Брак действительно изменился, как полагала Стайнем, или брак как форма консервативен и от него следует напрочь отказаться, заменив альтернативными соглашениями?

Ася Ходырева: Проблемы, которые занимали Глорию Стайнем — утрата женщинами гражданских прав при вступлении в брак или доступ к рабочим местам — не были актуальны для советских женщин. Часть этих идей в России были озвучены не пятьдесят, а сто с лишним лет назад, в теоретических и художественных текстах Александры Коллонтай, идеологини советского эмансипационного проекта. В качестве исторической параллели для текста Стайнем можно обратиться к вышедшей почти одновременно с американским манифестом повести Натальи Баранской «Неделя как неделя», которая была напечатана в журнале «Новый Мир» в 1969 году и, несмотря на холодный приём со стороны власти, получила большую популярность в Союзе и за рубежом, став одним из первых произведений, которое критиковало положение женщин в стране, где «женский вопрос» считался решённым.

Катя Самуцевич: Здесь я согласна со Стайнем, без альтернатив [консервативной концепции браки] нельзя. У нас и так есть «гражданский» брак — сожительство. Однако государство пропагандирует классический брак, усиливая тем самым неравенство. Это невыгодно людям, принципиально не желающим вступать в брак, или гомосексуальным парам. Их партнерство не признается юридически — формально они чужие друг другу люди. Можно оформить массу нотариальных доверенностей (медицинскую, на ребенка и так далее). Но в критических случаях суд, скорее всего, будет на стороне ближайших родственников.

Ольга Маркелова: В России институт брака уже изменился в 1970-х: появился гостевой брак, да и традиционная семейная жизнь уже не похожа на XIX век. К сожалению, среди части населения господствуют совершенно домостроевские взгляды — но видеть их преобладающими мне бы хотелось меньше всего на свете!

frau_derrida: Я считаю хорошей формой отношений постоянный союз, в котором люди могут проживать вместе постоянно или на гостевой основе, в той или иной мере вести совместное хозяйство, иметь совместные финансы, помогать друг другу в случае болезни или другого форс-мажора, удовлетворять эмоциональные нужды друг друга, возможно, воспитывать детей вместе (при этом, они не обязаны быть общими). Это делает людей более защищенными, более удовлетворенными жизнью. Любовь и секс совершенно не обязательны, ограничивать количество участников союза двумя тоже не обязательно.

Проблемы мужской гендерной социализации

frau_derrida: Мужская социализация в самом деле одна из причин более ранней смертности — рискованное поведение, конфликтность, неумение позаботиться о своих эмоциональных проблемах, отсутствие бережного отношения к ресурсам, в том числе ресурсам своего тела. Но мужская социализация не исчезает, если женщины работают наравне с мужчинами, мы знаем это по СССР. Женщина может зарабатывать столько же, сколько мужчина, или больше, но пока он чувствует необходимость доказывать, что он «мужик», свободнее он не станет.

Катя Самуцевич: Стайнем говорит, что мужчины, бедные, страдают от стресса. Но ведь в основном в правящей элите именно мужчины. В России становление бизнеса, из которого многие пришли в нынешнюю власть, происходило в криминальных условиях, отсюда соответствующая культура общения, которая проявляется до сих пор. Агрессивные условия труда задавали и задают крупные бизнесмены 90-х — какое мышление, такие и условия.

Ольга Маркелова: Речь здесь не только и не столько о работе — в наши дни работа уже не считается на сто процентов мужской прерогативой, да и делом гордости тоже не всегда считается.

Задачи освободительного движения мужчин в том, чтобы они могли чувствовать себя свободнее и жить дольше. В нашей стране, изобилующей гендерными предрассудками, социум вынуждает юношей делать неприятные, неинтересные или вредные для здоровья вещи — от похода в армию («Армия сделает из тебя мужчину»), выбора работы («Мужчина должен содержать семью») до решения, сколько ему пить алкоголя («Ты что, не мужик?»).

Я думаю, многие из них предпочли бы не слышать такой постановки вопроса. В наши дни приходится наблюдать и такую картину: женщин по умолчанию считают только жертвами порочного гендерно-социального устройства, а мужчин — виновниками. Такое мне доводилось наблюдать в Северной Европе. И это при том, что современные скандинавские мужчины уже на протяжении нескольких поколений воспитываются в традициях феминизма и отнюдь не ведут себя, как изверги. Непонятно, за что их в таком случае винить. Освобождение от гендерных предрассудков порой самым неосторожным образом подменяется другими предрассудками.

Женщины и церковь

Ася Ходырева: Стайнем критикует сексизм церковных иерархий и говорит о будущей эмансипирующей роли религии, предвосхищая феминистскую теологию, которая получила развитие в США в начале 1970-х. В Советском Союзе были диссидентки, включая знаменитую ленинградскую группу женщин вокруг журналов «Мария», «Женщина и Россия», которые тоже рассматривали запрещенное тогда христианство именно в таком ключе — как ценностное противопоставление тоталитарности советского мироустройства.

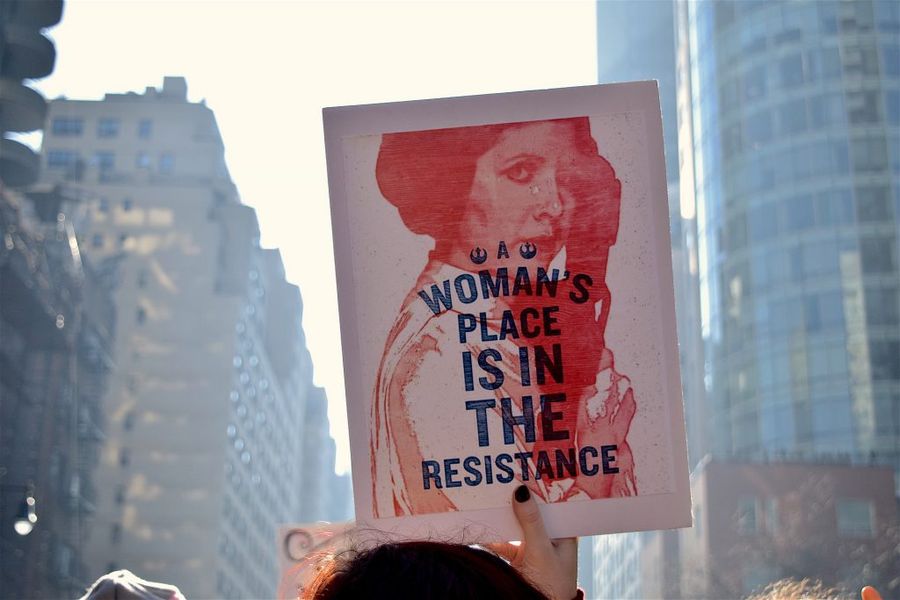

Самая известная попытка обращения к этому опыту была предпринята в 2012 году феминистской арт-группой Pussy Riot. Их выступление которое представляло собой синтез традиций диссидентства, панка и феминистского искусства, подверглось жесткой критике со стороны церкви и было не понято обществом, в том числе и феминистским сообществом. Реакция власти в виде суда и заключения активисток один в один копировала преследование диссиденток-христианок в 1980-х. Однако общественная дискуссия о «несанкционированном» воззвании к Богородице так и не смогла переключиться на обсуждение потенциала феминистской теологии как инструмента политического сопротивления.

Будущее женщин в политике

Ирина Меркулова: Не попадает ли сама Стайнем в ловушку этого деления на жесткую мужскую политику и сдержанную женскую?

frau_derrida: Чаще всего поведение мужчин и женщин действительно соответствует гендерным стереотипам — не потому, что такова природа, а потому, что нас воспитывают в соответствии с этими стереотипами. Женщинам более привычен труд заботы, состоящий не только в непосредственном уходе, но и в постоянном внимании к потребностям другого существа, соизмерении своих действий с его нуждами. Это, конечно, не значит, что каждая женщина ответственнее каждого мужчины и больше него думает о последствиях своих действий, но в среднем тенденция такова. Если когда-нибудь гендерная социализация исчезнет, исчезнет и эта разница. А пока она есть, она заметна тем более, чем большее количество людей мы берем, поэтому пока женщин в большой политике две-три, говорить не о чем. Если будет процентов 30-50, тогда другое дело.

Ирина Меркулова: Как бы вы охарактеризовали женщин, которые сейчас находятся у власти в России? С одной стороны, женщины действительно стали видимы и начали влиять на политику, общественное мнение, например Поклонская, Яровая, Кузнецова. Но пока это влияние оказывается разрушительным для культуры, здоровья женщин и семьи: Поклонская пыталась запретить выход фильма «Матильда» Алексея Учителя, Кузнецова предложила противоабортный проект «Сохрани жизнь», Мизулина узаконила декриминализацию побоев в семье — это только несколько примеров.

frau_derrida: В этом ряду можно было бы назвать ещё Оксану Пушкину, Галину Ширшину. С другой стороны, на мой взгляд, никто из перечисленных не обладает по-настоящему значительной властью. Реальная власть — это другие люди, и среди них я не знаю женщин.

Ольга Маркелова: Возможно, с позиции американского общества 1970-х перспективы виделись именно такими, как их описывала Стайнем. Но с тех пор, как женщины-политики стали относительно многочисленны — по крайней мере, в западных обществах — реальность показала, что курс того или иного политика не обусловливается его полом или гендером. В социумах, где женщины на ключевых постах в политике — это привычное явление (например, в Исландии), граждане, обсуждая ту или иную даму-министра, в последнюю очередь вспомнят о том, что она женщина. Их будет прежде всего интересовать, адекватные ли она примет решения, держит ли свои обещания.

Катя Самуцевич: Выбор политического курса, к сожалению, не зависит от гендера: любая женщина может быть жуткой консерваторкой — у нас столько примеров, вот та же Мизулина. И Стайнем пишет о «пост-атомной планете», но ядерное оружие существует, катастрофы продолжают происходить, недавно произошла в Северодвинске. К тому же, США и Россия в прошлом году вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а это уже значит потенциальное начало новой гонки вооружений. Угроза есть, поэтому мы даже не можем говорить о пост-атомности.

frau_derrida: До тех пор, пока политика — практически полностью мужская сфера, редкие женщины, попадающие во власть вынуждены под них мимикрировать. Но если их будет хотя бы 30 процентов, изменения проявятся.